数据支持下以学生为中心的讲评教学

——以PCR技术扩增建模为例

福建 曾国阳

(作者单位:福建省惠安第一中学)

《普通高中生物学课程标准(2017年版2020年修订)》(以下简称《课程标准》)中提出了生物学学科核心素养的培养应贯穿于教材编写、课堂教学及考试评价中。信息时代,数据已经融入试卷讲评课,避免了教师在讲评课中的“主体化”“满堂灌”等现象,使生物学试卷讲评课更高效、更有针对性。学生不仅可以巩固和梳理所学的知识,还可以进一步深化学科核心素养,同时反思学习方法,使其进一步优化和提升。

基因工程中,目的基因可以通过PCR技术扩增获取,但相关知识内容比较抽象,学生在考试或练习作答时,常常出现差错。笔者通过数据分析学生的试题作答情况,以学生为中心布置课前任务。在教学过程中,让学生制作PCR扩增后的简易模型,通过课堂展示、讲述、评价、补充、延伸、拓展等步骤,帮助学生深度学习并掌握相关知识。

1.数据分析试题作答情况

【例1】(节选)双子叶植物甲因含有抗旱基因而具有极强的抗旱性,植物乙抗旱性低。利用基因工程技术将甲的抗旱基因转移至乙体内,可提高植物乙的抗旱性。回答下列问题:

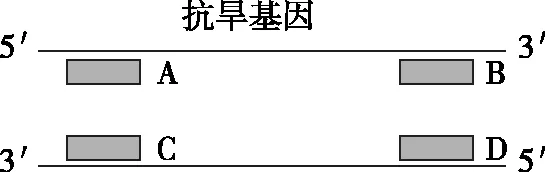

图1

(2)使用PCR技术扩增抗旱基因时,可选择图1中A、B、C、D四种单链DNA片段中的________作为引物,此过程还需要________酶,但不需要解旋酶,而是利用________使DNA解旋。若进行n次循环的扩增,理论上至少需要________个引物,只含一种引物的DNA分子一共有________个。

【参考答案】(2)B、CTaq高温 2n+1-2 2

例1为笔者所在学校高二下学期期末考试的试题节选,考查了PCR技术扩增的相关内容,笔者通过网上阅卷数据分析,发现学生的作答情况并不理想,班级得分率只有61.86%(图2)。

图2

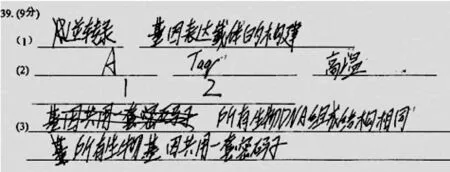

笔者通过查阅个别学生答卷情况、与学生交流沟通、问卷调查等方式,发现多数学生对PCR技术扩增相关内容的理解不够充分,导致作答错误,图3为一位学生的答卷情况。

图3

美国教育学家艾德格·戴尔的“记忆金字塔理论”认为不同的课堂组织方法使得学生所达到的学习效果也不相同。传统课堂的被动式学习的学习效果最差,学生的记忆程度均在30%以下,而团队学习、主动学习和参与式学习的学习效果较好,学生的记忆程度均在50%以上。PCR扩增技术是高中生物学教材选修3中的重点、难点内容,且与必修2的知识内容相联系。日常教学过程中,教师结合课件及视频展示PCR的过程,多次、反复讲解,但学生作答的错误率还是很高,这说明以老师为主的讲授,学生的学习效益不高。针对以上情况,笔者以学生为中心,通过课前布置任务、准备材料、学生小组合作、制作PCR扩增后的简易模型、展示并讲述评价模型等一系列活动,使学生积极主动地参与到了课堂教学中,突破了教学中的重难点知识。

2.制作PCR扩增后简易模型

2.1课前提醒学生制作PCR扩增后的简易模型

每2名学生为1组,每组1份材料,材料包括:30 cm×30 cm白色楞纸箱手工DIY材料厚硬纸板多块、铅笔、剪刀、尺子、双面胶、若干份A4纸[内容如图4,其中引物有4种(加粗表示)]。除目的基因头尾及引物标出碱基外,其他碱基部分均用虚线表示。要求学生利用工具,剪、贴相关片段于硬纸板上,制作前3次扩增后的模型。

图4

2.2课堂展示部分学生制作的模型

2.2.1第1、2次扩增后模型(图略)

课堂上,教师检查各小组学生完成情况,并让某一小组的学生上台展示第1、2次扩增后的模型图,同时结合课本知识讲述相关内容:扩增时选择图4中1、3引物,在90~95 ℃高温条件下,DNA两条链的氢键断开,退火至55~60 ℃时,引物的5′端与目的基因的3′端前段互补配对,加热至70~75 ℃时Taq酶从引物起始,利用4种原料沿着5′端到3′端的方向进行延伸,完成互补链的合成。教师加以补充并强调:无论DNA是体内复制还是体外复制,子链都是沿着5′端到3′端的方向进行延伸的。学生观察发现第2次扩增后产生4个DNA分子,所形成的DNA分子双链都不整齐,目的基因还未从DNA片段中完整扩增出来。

2.2.2第3次扩增后模型(图5)

图5

学生展示扩增3次后的模型图,教师评价,先对学生的模型表示肯定,激励学生学习的信心,再引导学生观察扩增3次后的模型图,询问学生是否发现不一样的DNA片段。学生发现:通过第3次扩增,产生了2个头尾整齐的目的基因。

2.2.3错误模型展示

英国心理学家贝恩布里奇曾说“错误人皆有之,作为教师不利用是不可原谅的。”课堂中的“错误”如果利用好,会产生更多的思维碰撞,使课堂更加精彩。对“错误”的研究是非常有必要的,因为错误往往是学生思维的真实反映,让学生充分展示思维过程,才能探求其产生错误的内在因素,而集体共同识错、思错和纠错的过程,也会生成一种更加真实、更有价值的教学资源。所以,教师除了展示正确的模型图外,也应该及时发现学生错误的制作方法,图6为某学生在制作第1次扩增时出现错误的模型图。

图6

教师启发学生思考、讨论,让学生自己解决问题,学生发现原来是因为选择了不正确的引物,认为子链从3′端开始延伸或延伸方向不正确,才导致无法将目的基因从DNA片段中扩增出来。

3.引导提升,构建数学模型

通过前面3次扩增,学生观察发现除了原来两条母链不含引物(图中引物均加粗表示)外,其他子链都含有引物。因此,n次循环扩增,理论上需要(2n+1-2)个引物,每种引物各需要(2n-1)个。如果要从某个含有目的基因的DNA片段中扩增出目的基因,则至少需要经过3次扩增,才能产生2个完整的目的基因;n次循环扩增,产生2n个DNA分子,但两条母链各自形成的子代DNA分子长短不齐,不完全是目的基因,数量为2n个,所以,只含有完整目的基因的有(2n-2n)个。整个过程是学生自主观察发现、找出规律、建构知识的过程。

4.延伸拓展,关注新冠疫情的防控过程

课堂教学不仅要完成《课程标准》要求的知识内容,还要能联系社会中的“热点事件”,突出过程性,让学生在知识的发生、发现、应用过程中,在问题的分析、探索过程中完成学习,达成优化学习的效果。联系“新冠病毒”的防控过程,产生疑问“新冠病毒的核酸是如何被检测的?”教师引导学生查阅相关资料,小组讲述相关知识,原来新冠病毒的核酸检测采用的是“RT-PCR技术”(逆转录荧光PCR技术),因为新冠病毒的遗传物质为RNA,且在体外高温条件下容易被分解,故需要把病毒的遗传物质逆转录为DNA之后,以cDNA为模板,用新冠病毒的特异性引物合成DNA,达到扩增cDNA的目的。扩增的病毒DNA片段因能够发出荧光而被仪器检测到。

综上,基于数据分析,获取学生在作答过程中的表现情况,不仅可以诊断出教师在教学过程中出现的问题,而且能够有针对性地了解学生对教材中某个知识点的掌握程度、理解误差。教师可以根据不同的生物学知识,创设适宜学生理解、掌握的教学情境,以学生为中心建构知识体系。通过打印纸片对PCR扩增过程进行建模,不仅材料简单、取材方便,学生在操作过程中如果出现差错,还可以“自我反思”,总结“经验和教训”;还可以多次重新制作,直至学生获得最满意的结果。整个过程中,学生不仅要动手操作,还要动脑思考,结合所学知识,最终获得准确的模型,达到了深度学习相关生物学知识的效果。