“助学课堂”:小学语文课堂生态重构的探索与实践

文|李玉玺

随着核心素养的提出,课堂教学改革要从“知识中心”转向“素养中心”,更加强调学生的主体地位,以“学”为中心的教学思想将成为最根本的方向性变革。要实现教学关系的转变,教学的内涵就必须由关注“教师如何教”转向关注“如何帮助学生学”,即“教”是基于“学”的教。通过教师的引导与助学,达到学生“思维有高度、学习有深度”的学习目标。基于这样的理解,笔者提出了小学语文“助学课堂”的理念,经过近几年的研究,形成了如下思考。

一、小学语文“助学课堂”的思想源泉及理论基础

春秋时期,儒家学派创始人孔子曰:“不愤不启,不悱不发。”意思是学生对某个问题先要进行积极思考,还没有完全想明白时,教师要给予启发;当学生对某个问题的思考已有所得,但不是很明确时,教师要进行开导。孔子的观点点明了教师在教学中的作用——点拨、启发、助推,也点明了教的时机要出现在学生学习的困惑处。宋代儒学集大成者朱熹有言:“读书是自家读书,为学是自家为学,不干别人一线事,别人助自家不得。”他主张学习是学生自己的事,教师无法代替。近代教育家蔡元培说过:“我以为好的先生不是教书,不是教学生,乃是教学生学。”开创中国近代教育典范的陶行知先生对“教学”的含义也有这番论述:“教的法子必须根据学的法子……先生的责任不在于教,而在教学,教学生学。”追溯古今教育家的思想,我们可以清晰地定位教师在课堂教学中的地位与作用,那就是对学生学习行为的催生,对学生学习活动的促进与助推。这些思想精华都成为了笔者所倡导的“助学课堂”的思想源泉。

“助学课堂”是以现代教育理论以及与之相关的心理学为研究基础的。现代教育理论思想突出“以学生的学习为本”“学生是学习的主体”的理论观点,这是助学课堂的理论基础。建构主义“学与教”的理论强调以学生为中心,要求学生由外部被动接受者转变为信息加工的主体、知识意义的主动建构者;要求教师由知识的传授者、灌输者变为学生主动建构的帮助者和促进者。这成为了“助学课堂”的学习心理学基础。美国哲学家、教育家杜威认为,传统的教学方式是一种沿袭甚久、积弊甚深的教学方法,教学活动是在教室这个固定的场所里进行的,教师站在讲台上向学生灌输系统性、逻辑性很强的教科书。儿童则坐在固定的位置上,静听和记诵教材,这是一种典型的以教师、教材、教室为中心的教学方法。这种教学方法的目的在于使儿童获得知识,儿童采用背诵的方式来记忆,虽可以应付提问、考试和升学,却不能真正喜爱学习和掌握知识。儿童处于消极被动的学习地位,兴趣、爱好受到压制,能力发展与学习主动性受到压迫和约束,教育缺少生机和活力。杜威倡导将教师讲授、学生静听的教学方式变革为师生共同活动、共同经历的教学方式,目的是培养人的智慧,即明智的行为、行动的能力、解决实际问题的能力,倡导以知识来增进智慧。“助学课堂”所倡导的就是以学生的学习为中心,教师的教是为帮助学生的学而教,教师在课堂教学中的作用就是选择合适的助学策略,对学生的学习行为进行催生与助推。“助学课堂”成为了杜威教育理论的课堂践行者。

二、小学语文“助学课堂”的内涵及特征

“助学课堂”倡导教师的教学行为由“教为本”转向“学中心”,这种课堂转变既关注了学生的主体地位,又回归了学习的本质。教师的教不再是传统的知识灌输,而是学习发生之前的催生,学习行为发生之时的助推,学习出现盲点处、坡点时的助力。

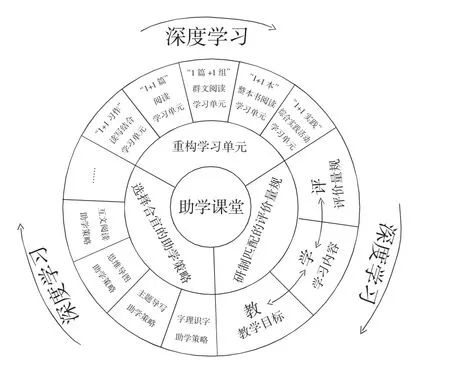

笔者倡导的“助学课堂”(如图1),是教师在建构学习单元(或模块)中,采用合宜的助学策略助推学生学习,借助与学习目标匹配的评价量规促进学生学习的课堂。“助学课堂”的内涵体现为一个中心、两种思想、三部分内容。

图1 小学语文助学课堂图谱

一个中心:即以“学”为中心。具体表现为以学习者为中心、以学习行为为中心。

两种思想:一是教师的教学行为由“教学”转为“助学”,即课堂上教师不再是单纯的知识教授者,而是要选择合适的助学策略促进与助推学生的学习;二是学生的学习从“被动学习知识”转为“自我素养提升”,即学习本质上是学生自己的行为,是一个自我建构的过程。助学课堂下的学生要从被动的知识接受,转为在教师助学策略的引导下,通过自主学、主动学而实现自我学习体系的建构和自我素养的提升。

三部分内容:一是重构学习单元(或模块)。这里的学习单元是指以学科核心素养及其进阶发展为目标,对相关学习内容的整合,它融合学科知识、学科思想与方法,能够激发学生参与学习活动。“助学课堂”为保障学习活动的发生,采用“1+1”的策略,以语文要素为核心实施学习单元的建构。二是选择合宜的助学策略。助学策略是教师从“如何教”转为“如何帮助学”的实践支撑。选择合宜的助学策略以保障学生学习行为的发生是“助学课堂”的关键与核心所在。三是研制匹配的评价量规。“助学课堂”以“学”为中心,统领学生、教师、教材、环境、资源、方法等一切与学习相关的要素,它强调“学”是目的,其他要素都是手段与支持。评价量规的实施是镶嵌在课堂教学之中,由此达到“以评价促学习”的目的。

三、小学语文“助学课堂”的实施策略

1.重构学习单元

为促进学习真实发生而重构的“学习单元”是指为达成某项语文素养与能力而建构的一个学习单位。一个学习单元就是一个学习事件、一个完整的学习过程,一个学习单元也可以称作为一个学习模块。这里的学习单元或学习模块,不同于语文教材中的单元。教材中的单元一般是以人文主题或语文要素为统领组成的几篇课文,确切地说,是一个内容单位,而学习单元则是围绕一个目标、内容、实施与评价的“完整”学习事件。为促进学习的真实发生,笔者倡导的“助学课堂”以“1+1”为策略,构建了五种类型的学习单元(或模块),是根据学生的学习需要或者是为了达成某项学习能力与素养,保障学生真实学习的发生而建构的补充、拓展、延伸的学习内容。其中前一个“1”为语文教材固定内容,其目的是重在固本,是基于教材中“定篇”“例文”“样本”等篇目实施的学习;后一个“1”是为学生学科素养形成而拓展的学习内容。基于学生学习需要实施的内容重构,主要是以“学习”为统领,让学习资源为学习的发生而重构。

(1)“1+1 习作”读写结合学习单元。前一个“1”是指教师根据文本的写作特色引导学生学习掌握某种写作方法;“1 习作”指教师选择具有和该篇文章相似或相同写法的一篇文章或一个片段,引导学生在拓展阅读的过程中进一步领会写作方法;最后,在此基础上,引导学生进行仿写练习。例如,学习四年级上册《麻雀》一课时,笔者落实了作者“采用看到的、听到的、想到的方式把一件事情写清楚”的方法后,继续引导学生阅读西师大版第九册《捅马蜂窝》一文,进一步体会作者如何把捅马蜂窝的情景写清楚。在此基础上,让学生用一段话写清楚教材中“初试身手”的练习,完成一次小练笔。这种学习素材的重构,为学生提供了一个“学习—领悟—练习”的真实学习空间。

(2)“1+1 篇”阅读学习单元。传统单篇教学存在目标单一、内容集中、有教无练的弊病。通过“1+1 篇”重构学习单元可以让学生在学习前一个“1”的文本之后,通过组文的“1 篇”实现迁移学习,达到巩固学习效果、提升语文素养的目的。这种学习单元能够拓展学生视野,提升学生的阅读能力,提升思维的高度。例如,学习了四年级上册第一课《观潮》之后,笔者采用“1+1 篇”的方式,拓展阅读原人教版四年级上册《雅鲁藏布大峡谷》,进一步引导学生体会“奇观”这一词语,比较两文作者表达的异同之处,进一步落实“边读边想象画面,感受自然之美”的语文要素。

(3)“1 篇+1 组”群文阅读学习单元。这种学习单元不等同于一般的群文阅读,教学前一个“1 篇”时,要教会学生学习方法,夯实精读文本承载的教学任务和策略,“1组”要提供丰富的语言实践机会,让阅读增量提质,收到举一反三的学习效果。例如,学习课文《刷子李》时,先指导学生学习本文“黑衣上没白点—黑衣上出现白点—黑衣上的小洞”的情节结构,习得“一波三折”的写作方法。在此基础上引导学生阅读一组文本《泥人张》《苏七块》《张大力》等文章,并思考这些文章是怎样运用“一波三折”的写作方法的,最后运用此方法描写生活中“一波三折”的事件。这种主辅式的组文方式,完成了从群文阅读到探索表达规律再到落实语用练笔的过程,帮助学生走出仅仅停留在文本内容的浅表思维层面。教师通过引导学生运用分析与比较、抽象与概括、内容与表达等语文学习形式,实现学生高阶思维的深度学习。

(4)“1+1 本”整本书阅读学习单元。这种课型是以教材为生长点,延伸课外阅读的方式。前一个“1”指教材中的“引子”,通过文本寻找到阅读整本书的切入点,教给学生相关的阅读方法,激发起学生的阅读兴趣,从而通过文本的节选推开整本书阅读的大门,让学生在整本书构建的宏大故事场景中进行思辨,调动学生的批判思维,对人物与事件进行评判与分析,从而达成学生的深度学习。如学习了课文《冬阳·童年·骆驼队》,为了进一步认识林海音的童年生活,应引导学生阅读《城南旧事》,在整本书厚重的故事情节中,以全镜头的方式让学生了解林海音的童年生活。

(5)“1+1 实践”综合实践活动学习单元。前一个“1”为一篇精读课文或者一组精读课文,“1 实践”是与课文相关的语文综合实践活动。为促进深度学习,教师引领学生通过语言文字形式或其他艺术形式(如戏剧、音乐或绘画),深化学习内容,升华凝练情感。这种学习单元的构建体现了语文学习资源的广度,让语文学习与生活实际、自然科学、不同学科建立联系,在实践中丰富和更新语文学科知识。《丝绸之路》是原人教版五年级下册的一篇课文,学习课文之后,让学生进行跨学科拓展学习,研究绘制古代丝绸之路的路线;查找有关历史资料,了解古代丝绸之路的历史意义和价值;进行调查采访,了解当下我们国家提倡的“一带一路”与古丝绸之路有何关系,对当今中国的发展意义又在何处,最终由学生写出自己的调研报告。

“助学课堂”所建构的学习单元是一组彼此关联、结构化的系列学习活动,它在立足课内教材的同时,链接了课外有价值的阅读材料。这种建构方式充分保障了语文教材应有的价值和地位,又让语文学习有广度、有宽度,在丰富了课程内涵的同时,为学生的真实学习创建了可发生的条件。

2.优选助学策略

学习单元建构完成后,如何催生学生的学习行为,这就涉及如何优选助学策略的问题。“助学课堂”倡导学生在学习活动中全身心地参与、体验、发现与创造性地表达,从而实现真实的学习发生。要达成这样的学习状态,需要教师甄选助学策略引导学生学。以下为几种常用的助学策略。

(1)表格图表助学策略。表格图表助学策略是指借助表格对文本内容进行梳理,达到提高思维的敏捷度、提高学生学习效率的目的。这种助学策略具有直观性与概括性,既可以让所需信息化繁为简,又可以让学习可视化。

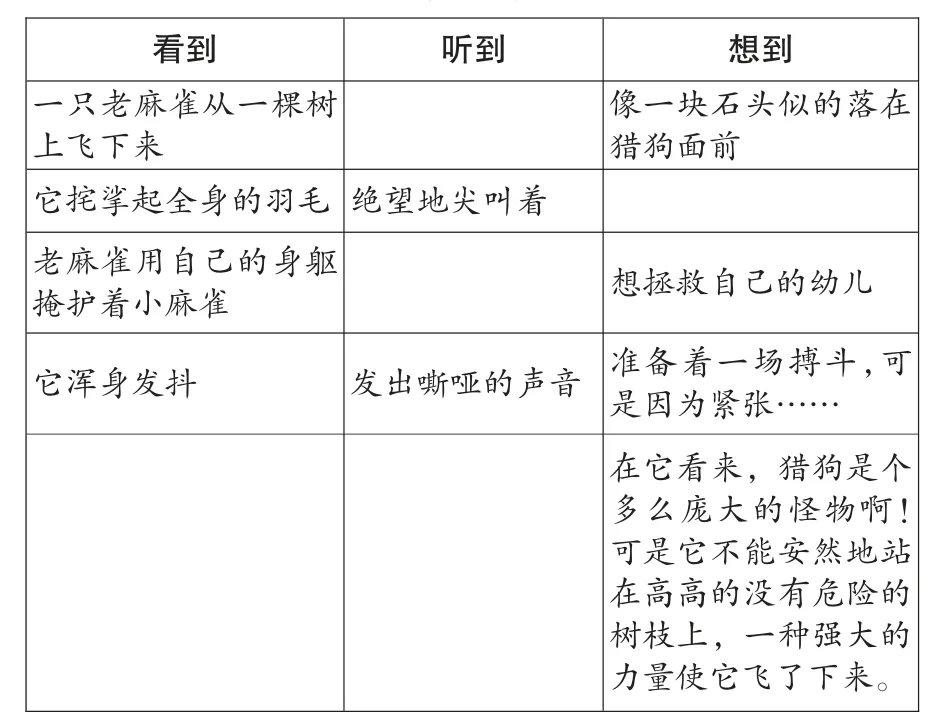

例如,《麻雀》是统编本四年级上册第五单元中的一篇课文,该单元的语文要素是“了解作者是怎样把事情写清楚的”。《麻雀》采用的是观察加想象的表达方式,在教学中可采用表格助学的策略(如表1)。

表1 《麻雀》助学单

在接下来在教学中,首先引导学生分别竖着读三栏文字,启发学生发现依次描写的是作者看到的、听到的、想到的。接着,引导学生横向观察表格,发现作者表达的秘诀是“看到的+想到的”或者是“看到的+听到的+想到的”。同时,还要引导学生理解作者想到的内容是有根据的,其根据就是看到的或听到的。最后,引导学生体会文章末尾表达的思想感情。选择“表格”助学策略,有利于学生直观发现,发现的过程就是学生真实学习的过程。学生发现作者表达策略之后,再利用此种方法进行练习,让学生的学习从“习得方法”走向“实践运用”,较好地落实了语文要素——“作者是如何把一件事写清楚的”。

除此以外,表格式还常用于“1+1 篇”阅读学习单元,在学习中学生可以运用表格式的图表进行比较阅读,比较文章的异同点。借助表格不仅可以清晰呈现学生思考的结果,也能培养学生的理解能力和思维能力。课堂教学中的助学策略最终转化为学生的学习工具,学生的自主学习能力也就变强了。

(2)思维导图助学策略。思维导图是一种形象、高效的学习工具,通过思维导图中的关键词和图文符号,可以让散落的知识点整合为线状的知识串,呈现出可视化的知识脉络。使用思维导图助学策略可以帮助学生对知识进行梳理,这种梳理的过程便是学生真实学习的过程。

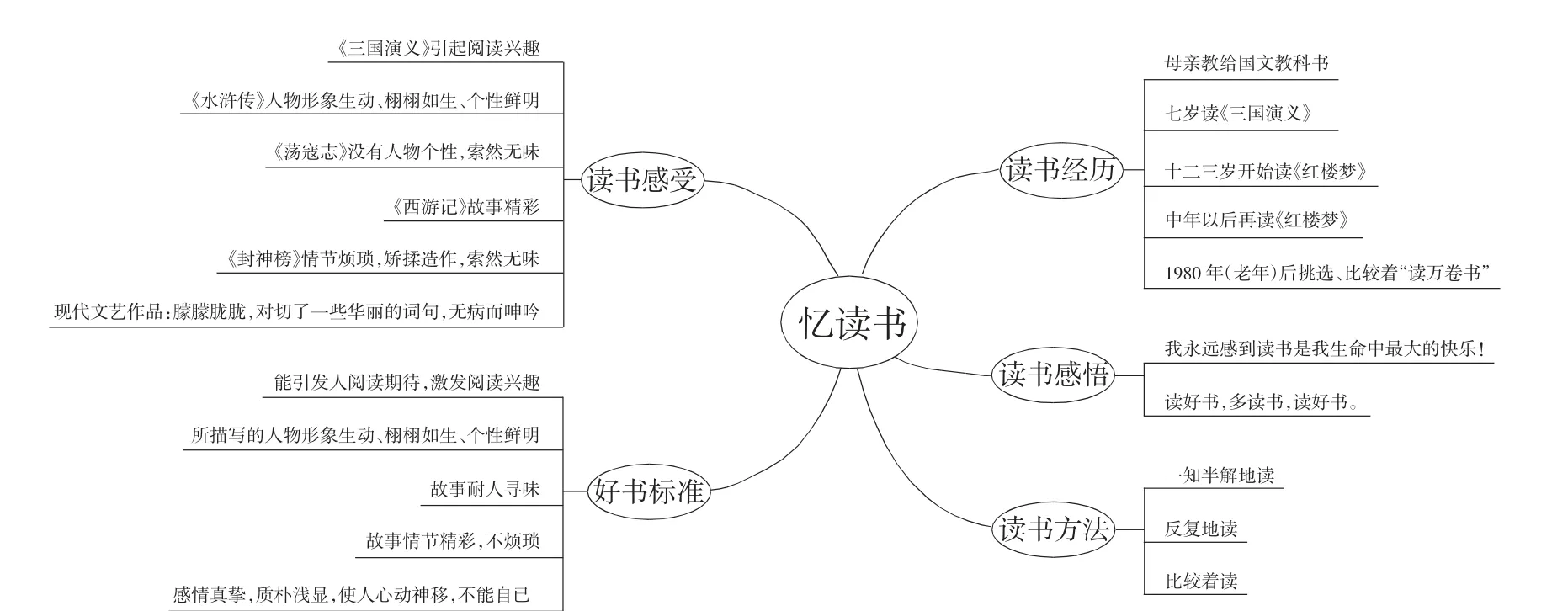

例如,《忆读书》是统编本五年级上册第八单元的一篇精读课文,该单元的语文要素是“根据要求梳理信息,把握内容要点”。文本中有大量读书方面的信息,作者对书的感受或评价也比较零散,有的还需要学生进行概括和总结。显然本节课引导学生提取信息、总结归纳信息是一个重要的学习任务。教学过程中教师要善于通过小组合作或其他方式,帮助学生提炼信息,做到信息不遗漏和信息准确。学生提炼信息之后按照要求梳理信息,把握内容要点是接下来教学的重点难点。教参中列举出了用各种符号在书中圈画的方法,但容易导致信息混乱,运用表格梳理信息的方法,也不利于表示信息之间的层级关系。于是,笔者在教学中采用了绘制思维导图的助学策略(如图2)。

图2

思维导图使得《忆读书》中信息和信息之间的关系一目了然,涵盖信息点也非常全面。不仅如此,思维导图助学策略也适用于“1+1 篇”阅读学习单元和“1+1 本”整本书阅读学习单元。如著名特级教师王崧舟在教学《冬阳·童年·骆驼队》一文后,继续引导学生阅读《城南旧事》。他以本书的基调“童年的离别”作为基点,按照“故事名称—离别时间—离别地点—离别主角—离别方式”为脉络,引导学生梳理阅读内容。其实,笔者觉得改为运用思维导图进行梳理,整本书中的故事层级脉络更加清晰,故事之间的关联性更强。

(3)互文阅读助学策略。互文原本是古诗文中常见的一种修辞方法,古文中对它的解释是:“参互成文,合而见义。”具体地说,它是这样一种互辞形式:上下两句或一句话中的两个部分看似各说两件事,实则是互相呼应,互相阐述,互相补充,说的是同一件事。由上下文意互相交错、互相渗透、互相补充来表达一个完整句子意思的修辞方法就叫互文。根据互文的含义引申而来的互文阅读助学策略,是指为了某项语文素养的达成,根据需要对教材文本进行整合或取舍,选择添加课外文章作为补充来加以运用与说明,让课内文章与课外阅读文章达到相互、相涉、相融的关系,从而取得更丰富的“合效”效果的一种策略。“互文见义”,可见一斑。教学中我们经常使用的补充背景资料就是典型的互文阅读。互文阅读的最终价值指向是促进对原文本的领悟生成。它不是简单的阅读量的增加,而是阅读质量的升华提升;它不是文本内容的简单扩充,而是文本内容的有力映射和佐证。这是区别与比较阅读选文的重要特征所在。

如在教学统编本五年级下册第一单元第二课《我和祖父的园子》时,笔者注意到本单元的语文要素为“体会课文表达的思想感情,把一件事的重点部分写具体”。这篇课文以明快、清新、活泼的笔调详尽地展现了祖父园子的勃勃生机,表达了作者对童年生活的眷恋和对祖父的怀念。作者以儿童的观察方式与心理,用细腻的笔触描写生活,把自己在园子里的自由与舒展、无拘无束的童年生活表达得具体详细。但是,通过这样一个片段体会作者的语言实在是太单薄了,犹如管中窥豹。教学时笔者又选取了《呼兰河传》中适合用来互文解读的另一个关于园子的片段,在这段文字中,作者写到“在园子里尽情奔跑、摘玫瑰花悄悄戴在祖父的帽子上,看着祖父的窘态肆无忌惮地笑”,简约、清丽、明朗、不加粉饰的语言惹人欢喜,作者通过语言、动作、神态描写,同样描摹了无拘无束、自由自在地与祖父和谐相处的画面。通过这一篇文章的互文阅读,学生们进一步了解了萧红的童年生活,更加明晰了作者的表达方法,更深切地感受到了作者无穷的快乐。童年在祖父娇惯中悠然任性成长的萧红,她的《呼兰河传》也一定会引发学生的阅读期待,进而促进“1+1 本”整本书阅读的兴趣。

互文阅读助学策略将课文置于众多的与之相关的文本群中,在不同文本的相互映照下,显露出其隐秘的意义,便于学生把课文与不同的文本语境关联起来,发掘其中隐含的意味。运用互文阅读助学策略带领学生沉浸在多重文本营造的厚重语境之中,让他们置于一个更为丰富的阅读“框架”里,通过联想、验证、评判、建模等语文实践活动,提升学生的语文素养,这是互文阅读的魅力所在。互文阅读构成的学习单元,是引导学生深入阅读的良好助学策略。

(4)比较阅读助学策略。比较阅读就是把两种或两种以上的语文因素加以比照、分析、归纳,辨别出被比较因素的共同点或者是异同点,从而达到加深理解的目的(杭州师范大学倪文锦教授观点)。比较阅读是一种重要的阅读方法,能帮助学生在短时间内把握有关信息,读懂作者意图,提高阅读能力。可以是对相同题材作品的比较阅读,也可以是对不同观点作品的比较阅读,还可以是对不同表现手法作品的比较阅读等。比较的点可以选取文章内容,也可以选择语言的运用以及表达方式,还可以选取写作技法等方面。比较是思维深化的重要手段,比较阅读成为了培养学生理解能力和思维能力的一种重要策略。这种阅读策略,在“1+1 篇”阅读学习单元是最常用的策略。

如统编本四年级上册《纪昌学射》的第2、3自然段是课文的重点部分,这两个自然段结构相似,可以通过比较阅读的方式教学。课堂教学中先引导学生反复阅读这两个自然段,学生就会发现它们在内容上都是“先写飞卫的要求,再写纪昌的练习过程,最后再写练习后的结果”这样的结构方式;接着引导学生通过两个段落的比较,进一步发现作者在人物的语言、动作、夸张手法上的相同之处。这样的比较阅读属于求同比较,目的是让学生在求同比较中领会作者的表达特点和写作规律。学习本篇课文之后可以与本故事的文言文版进行比较阅读,进一步对比文章的异同。比较后学生不难发现:现代文经过了作者合理化的想象,以生动的文本再现了故事情节,增添了故事的魅力;文言文则以精练的语言、简洁的故事情节阐述道理。这种求异比较,其目的是让学生在比较中体会不同的表达方式及其优点。

通过上述例子我们可以看出,比较阅读有利于提高学生的语文能力,在比较中加深对文章内容、结构层次、写作特点和表达技巧的理解,对于两篇文章的异同点形成宏观的把握。在比较阅读中通过想象、知识迁移等方式,可以使学生的能力得到锻炼,阅读分析能力和鉴赏能力得到提升,进而培养学生的思维能力。为此,比较阅读助学策略是“1+1 篇”阅读学习单元指向学生语文核心素养有效的助学策略之一。

(5)主题导写助学策略。主题导写就是从“1篇+1 组”文章中发现共同的表达主题,进行模仿练习并落实到自己的习作中的策略。在阅读中可以利用文本丰富、规范的语言,去丰富和规范学生的语言;学习文本中准确生动的表达方法,去充实学生的口头表达和书面表达;在总结归纳相同主题的几篇文本表达特点与规律的基础上,连接学生的生活,寻找“读写结合点”,进行写作实践,进而内化为学生的语文素养。

如统编本三年级下册第七单元的语文要素是“了解课文是从哪几个方面把事物写清楚的”;习作要素是“初步学习整合信息,介绍一种事物”。为此,学习课文《海底世界》时首先应引导学生了解作者从几个方面介绍海底世界,并且学习作者如何围绕一句话把意思写清楚,然后引导学生拓展阅读《小镇的早上》《青藏高原》《美丽的南沙群岛》等几篇文章。这几篇文章在写作方法上都是从几个方面介绍一种事物,并且每个自然段都是围绕一句话写清楚一个特点。组文的阅读主题明确,写作特点明显,易于学生总结归纳。最后落实介绍国宝大熊猫,习作要求做到从外形特点、生活习性等不同方面介绍大熊猫,并且学习运用一个自然段围绕一个特点写清楚的方法进行写作。主题导写策略使得“1 篇+1 组”阅读从读走向了写,从学语言走向了用语言,从学表达走向了运用表达,让语文学习不断走向高阶,指向语文素养提升的核心。

3.启用评估量规

“助学课堂”是研究学生学习的课堂,学生的学习应该看得见。如何看得见学生的学习,及时了解他们的学习状况?教学评估就是检测学生学习情况的晴雨表。学生在这一个学习单元中,学到了哪里,学到什么程度,这一系列的问题都需要我们关注。关注学生的学习,就需要启动评估量规,用量规去衡量,去匡正学生的学习行为,去了解学生的学习情况,达成让评估伴随教、引导学的目的。在这里需要强调的是,教学评价强调“教、学、评的一致性”,我们要研制与学习目标相匹配的评估量规,做到以评助学。以评助学是助学课堂的重要特征之一,以评价促学习,以评价促发展,这也是表现性评价的重要价值。“教、学、评一致性”是有效学习的基本保障,它不但要求三个环节清晰可见,还要保障三个环节不能各自为政、四分五裂。这种一致性体现在教、学、评必须指向共同的学习目标:教师的教,是为学习目标而教;学生的学,是为学习目标而学;课堂的评,是对学习目标的评。教学、学习、评价不再是孤立的环节,三者有机结合,相互影响,从而达成课堂的高效助学。

评估量规是一个真实性评价的工具,是对学生的学习行为、作品、成果、成长记录袋或者表现进行评价或者等级评定的一套标准,同时也是一个有效的教学工具,是连接教学与结果的一个重要桥梁。评估量规的制订要根据不同的课型,依据相关的学习目标。在习作教学当中我们就应该根据本篇习作要求达成的目标来制订评价量规,用这一标准衡量学生的习作是否达标。在阅读教学中就应该根据阅读的要求来制订量规,比如在阅读中提取关键信息,通过人物语言、动作、神态体会人物心情等,我们就要根据这些相关的语文要素制订相应量规,然后评价这些语文要素是否落实。下面以口语交际的评估量规为例子,做具体说明。

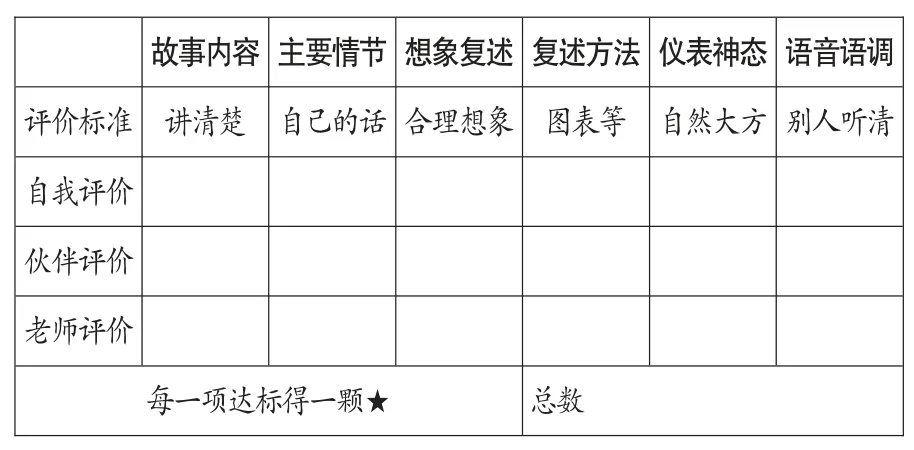

如统编本三年级下册第八单元的口语交际是“复述”,我们可以根据教学目标,制订与教学目标相匹配的评估量规(如表2),既可以检测学生的学习,又可以用评价来促进学生的学习。

表2

助学课堂评价环节镶嵌在教学过程之中,是助学的一个环节。使用评估量规的目的是用来不断匡正学生的学习行为,衡量学生的学习发展情况,对没有达标的学习环节,鼓励学生进行自我调节学习,以达到助学的目的。

课堂应该是一个助学的场所,教师应该是学生学习发生的促进者,是学生学习行为的助推者,是学生合作、探究学习的帮助者。教师教学的行为与任务在于帮助学生整理知识、提升能力,让模糊的知识变清晰,让浮浅的知识变深刻,让零散的知识变系统。“助学课堂”改变了学生的学习样态,它提升的是学生的学习能力,从根本上改变了学生被动接受知识、被灌输的现状,让学生处在教师提供的学习环境与助学策略的条件下,经历真实学习的全过程。课堂学习成为了学生学习知识、提升学习能力的历程。为此,“助学课堂”从学习单元的建构到助学策略的实施,再到以评价促发展,不仅仅改变了课堂教与学的关系,更是小学语文课堂教学生态重构的有效探索。