《元祐党籍碑》的面相与党人家族命运

——崇宁党禁的家族视角解读

罗昌繁

一、引言

中国古代有一份极为有名的名单,它曾几经增删并刻石全国,这就是《元祐党籍碑》(以下一般简称党籍碑)。作为谪籍名单的《党籍碑》是北宋中晚期文史研究的重要文献,产生可溯源于熙宁变法,但其直接、密切的近因却是元祐诸臣执政开始的新旧两党互相倾轧,尤其与新党对旧党的报复性打击紧密相关。宋哲宗元祐元年(1086),新旧两党领袖人物王安石、司马光相继去世,党争愈演愈烈。至宋徽宗崇宁年间(1102-1106),党争浸炽,权相蔡京先后数次炮制出党籍碑,入籍党人及其子弟广受牵连。

此前,笔者对党籍碑的关注主要集中在立毁、版本、异名、刻工考辨等基础研究。众所周知,北宋晚期不少士大夫被列入《党籍碑》,入籍之人仕途、学术颇受影响,但该名单具体对哪些士大夫或士大夫家族有何影响,则迄今未见深入剖析。本文试以家族为视角进行相关考察,由此或可一窥北宋晚期党争对士大夫家族发展剧烈且深远的影响。

二、从黑名单到白名单:南渡前后《党籍碑》的异质面相

所谓异时异质,指在不同时期展现出不同性质。北宋晚期,《党籍碑》作为一份黑名单存在,所列之人都是当时被朝廷禁锢、贬谪之人,乃一份谪籍;南渡之后,这份名单内的人得以昭雪,该名单成为据以享受朝廷恩典的历史凭证与光荣榜,乃一份褒籍。因不同的政治语境,同一份名单所列之人面临前后截然相反的境遇。

崇宁之前已有大规模的文字检核工作,这可视为党籍碑事件之嚆矢。绍圣、元符期间,蹇序辰、安惇等人编类群臣章疏与看详诉理文字,或有罗织附会,多指为谤讪,“序辰先有是请,上难之。于是,惇复建白……自后缘诉理被祸者,凡七八百人。(蹇)序辰及(安)惇实启之”。编类章疏、看详诉理前后涉及数百上千家士大夫,主要是寻找贬谪士大夫的文字依据,这属于大规模的政治打压,但相对于此后的“崇宁党禁”而言,此时尚未造成实际的大规模贬黜之恶劣影响,真正对党人家族实施恶劣的大规模政治打压乃在“崇宁党禁”时期。元符三年(1100),宋徽宗即位后曾有过短暂的调和党派矛盾的努力,但无果而终,转而主要任用新党。崇宁元年(1102),朝廷开始实施大规模党禁,以元祐旧臣为主的士大夫遭到新党蔡京团体的大规模贬黜,形成了对相关党人家族自人事任命到学术文化(此前绍圣年间即有禁元祐学术)的双重打压。

崇宁三年(1104),最后定本为309人的《党籍碑》实际上是多次层累而成,源于绍圣、元符年间编类群臣章疏与看详诉理文字确定的名单,也包括蔡京掌权之后新确定的党籍名单。所以说,北宋晚期党禁的肇端与加强者当以章惇、蔡京为首,尤其是蔡京集团以刻碑禁锢党人及其子孙的做法相当恶劣。崇宁元年九月首次立党籍碑,五年(1106)正月诏令全国毁碑,虽然该碑作为实体存在仅3年余,但其造成的恶劣影响却远超3年。碑虽被毁,但名单仍有余存,大规模党禁直至北宋灭亡前夕才停止。

南渡朝廷为收揽人心,为昔日遭难的元祐党人平反,依据主要来于朝廷搜得的《党籍碑》名单。但由于希冀得到恩典的党人子孙较多,于是有虚领推恩、以邀荣宠的局面出现。自朝廷下令以党籍名单推恩之后,就出现了“子孙又从而借口,侥觊恩典”的现象。两宋之交的20多年,《党籍碑》经历了从黑名单到白名单的演变,这份名单从禁锢党人及子弟的历史罪状,成为党人子弟引以为荣、据之以得恩典的历史凭证。这既是北宋晚期党争风云变幻的缩影,也是党人云谲波诡命运的绝好体现。

三、《党籍碑》中的党人惩贬类型与党人家族统计

“崇宁党禁”,首先是人事任命上的打压,贬谪、禁锢党人及其子弟意味着影响、断绝他们的仕途;其次是部分党人面临的元祐学术之禁。党禁之人事禁锢约长达4年,元祐学术之禁则长达约24年。党禁中遭打压的党人与其家族面临的惩处力度也轻重不一。最终党籍碑立石定本列入309人,这是收录人数最多、后世流传最广的一版,本文统计与论述皆基于此版。《党籍碑》309人涉及的身份冗杂,该名单的自身分类标准是从职官大小与类型来划分,入籍党人被分为文臣(又细分为宰臣执政官、待制以上官、余官)、武臣、内臣、为臣不忠曾任宰臣。若从政治思想与政治集团来看,这份名单主要分为三部分,以元祐旧臣为主体,还涉及若干新党士大夫和不为蔡京所容者。

(一)党人惩贬类型

除考虑官员类型、品级,同时考虑存亡情况、贬谪力度,应将可考的入籍党人分为两大类:

党禁正式启动时不少党人已亡故,如司马光、文彦博、吕公著、吕大防、刘挚、范纯仁等人皆曾为宰执,还有苏轼、范祖禹、朱光庭等曾任待制以上官。由于他们在党禁爆发之前已离世,党禁对他们虽未产生实际影响,但对其子弟却有较大影响。

党禁开始之后,仍然在世的党人成为打压的实际对象,党禁对其自身与子弟均造成了深远影响。主要有,曾任宰执的韩忠彦、曾布、苏辙等;曾任待制以上官的刘安世、王钦臣、曾肇等;余官类的黄庭坚、晁补之、张耒等;为臣不忠者,如章惇。其中,不乏被贬锢至死之党人。

如曾布、李清臣等,皆卒于谪籍。且如范柔中、邓考甫等人受到的惩罚力度最大,当朝廷恢复谪者仕籍时,他们却未能包含在内。

总体而言,入籍党人面临的无非有追贬与实贬两种类型。无论身亡与否,一旦被列入党籍,都会对其家族发展产生实际影响。

(二)同入党籍碑的党人家族统计

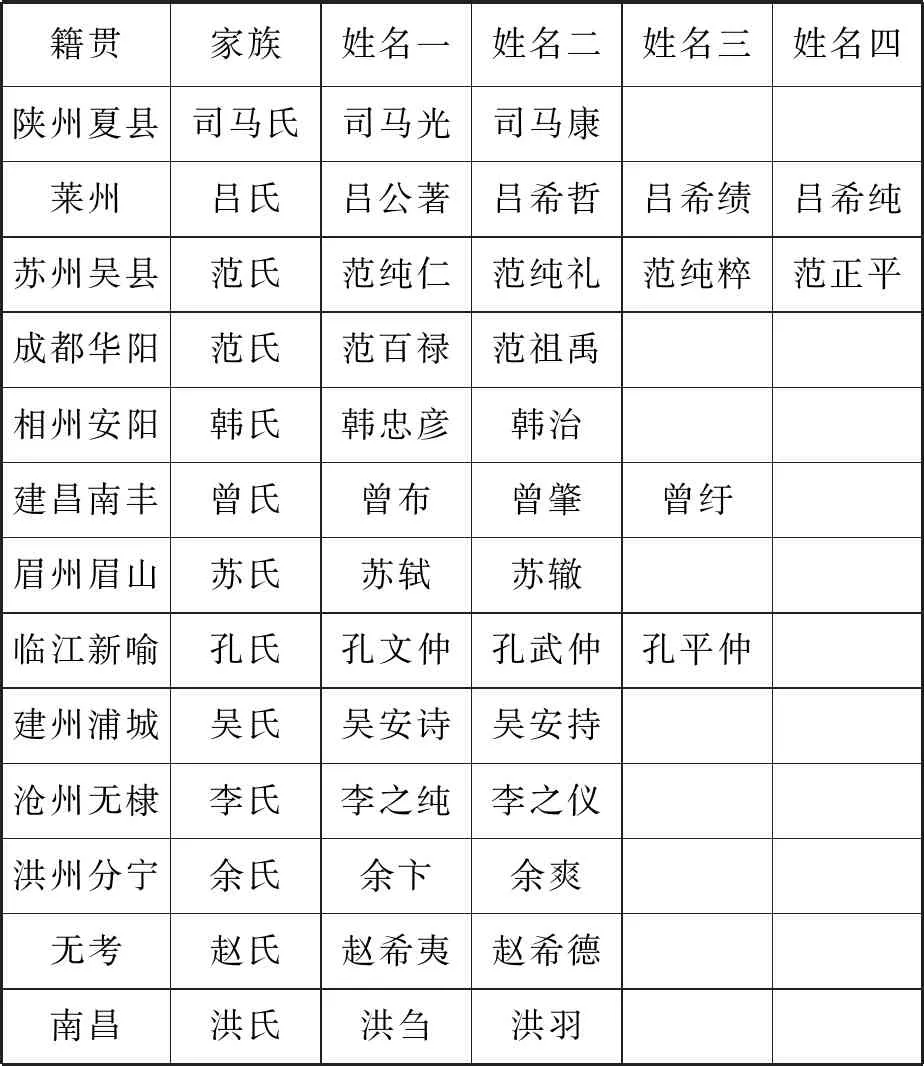

要考察党人家族命运,首先要明白《党籍碑》涉及了哪些主要家族。在309名党人中,大部分生平不详,其中《宋史》有传者约三成多,他们的籍属相对容易知晓,无传者则多难以考实。明人倪元璐《题元祐党碑》云:“此碑自靖国五年(应为崇宁五年,倪元璐误记)毁碎,遂稀传本。今获见之,犹钦宝箓矣……诸贤自涑水、眉山数十公外。凡二百余人史无传者,不赖此碑,何由知其姓名哉!”通过名单差异的考察,同入此碑的家族成员见表1所示。

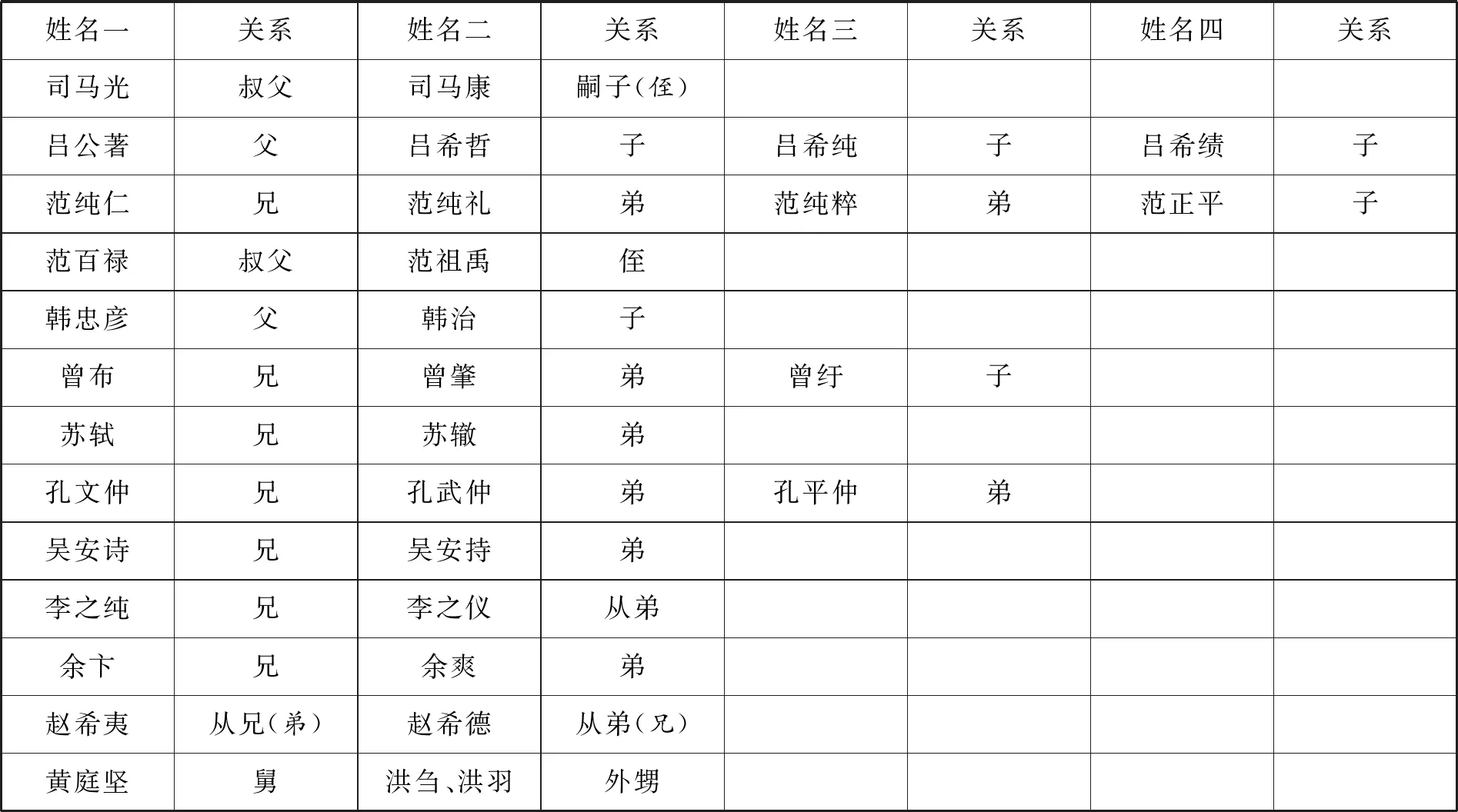

北宋晚期的党争覆盖面大,影响深广,从表1可见,同入党籍碑的无一不是北宋中晚期政坛或文坛大族。如将上表中的党人从亲属关系角度予以重新列表,可得表2。

表1、表2仅对同入《党籍碑》中可考的党人家族进行了梳理,已涉所有党人十分之一比例,由此可窥斑知豹。从表2可见,同入党籍的以父子、兄弟、子侄、舅甥关系为主。二表共计30余人,分为12个家族。但党籍碑中,实际上还有不少党人可能是同族,如内臣王化臣与王化基,再如何大正与何大受、鲜于侁与鲜于绰、龚原与龚夬等,又如吴充两子吴安持、吴安诗同陷党籍,但入籍之吴安逊是否为吴充族人则难考。

表1 同入《党籍碑》的党人家族统计表

表2 同入《党籍碑》的党人亲属关系表

宋代恩荫制度极为发达,赵翼说:“荫子固朝廷惠下之典,然未有如宋代之滥者……由斯以观,一人入仕,则子孙亲族俱可得官。大者并可及于门客医士,可谓滥矣!(自注:俱见《职官志》)。”作为党人子弟,通过科考走上仕途的或不在少数,享受恩荫步入仕途的也很多。由此可以想象一人之政治浮沉往往会关系一族之兴衰。家族成员属于利益共同体,家族荣辱常系于一人或数人在党争中的表现。党人家族内部有父子、兄弟、子侄、舅甥关系,党人家族之间也有姻亲、子弟关系,不同家族组成的网络与党争产生关系,则形成了千丝万缕的繁杂关系网。家族中若有一人身陷党籍,往往牵连诸人。

四、综论入出党籍与党人家族的命运走向

党人入籍之象征性事件是崇宁元年(1102)党籍碑事件的产生,最终党人全部出籍则在靖康元年(1126)除元祐学术党籍之禁。宋室南渡,经过靖康之变的党人家族都在亡国境遇下努力延续族群发展,此可视为朝亡政崩对家族的负面影响;此前党禁期间,党人家族也遭遇了集体性打压,此可视为政争对家族的负面影响。两宋之交,不少党人家族在先政争、后亡国的双重巨变之下寻找生存空间。

(一)名列《党籍碑》对党人家族的影响

党禁发生之前就有打压党人家族的先例。如蔡卞、蔡京、章惇等罗织同文馆狱,禁锢刘挚、梁焘子孙于岭南。《续资治通鉴长编》载:“(元符元年五月)辛亥,诏:‘刘挚、梁焘据文及甫、尚洙等所供语言,偶逐人皆亡,不及考验,明正典刑,挚、焘诸子并勒停,永不收叙,仍各于原指定处居住。’”从刘挚之子刘跂的自述中亦可窥见当时刘氏家族境遇,其《谢昭雪表》云:“然而先臣诸孤,终以屏废,阖门百口,益复幽囚。御瘴疠者十丧,隶臣妾者三岁。无罪且至于如此,大戮亦何以复加?”刘氏家族的遭遇只能算是被打压个案,但背后牵涉的人数是“阖门百口”,可见党争对个别家族的发展造成了十分恶劣的影响。

“崇宁党禁”对党人家族的惩措为何?据南宋史家杨仲良与彭百川等人记载,党禁期间,朝廷时常有针对个体或群体的惩处措施。个人时常随群体惩措,甚或有一人一议之“待遇”,例多不举。其中,崇宁年间的大规模惩措尤令人为之侧目,可大致整理如下:

五月,已故元祐诸臣皆相应追夺官职,在世元祐诸臣子孙不得与在京差遣。八月,诏令元祐诸臣子弟毋得官京师。九月,分元祐诸臣章疏姓名为正邪各三等。贬韩忠彦、曾布官,贬曾肇、丰稷、陈瓘等于远州。蔡京籍文彦博、苏轼、秦观、张士良、王献可等五类人,等其罪状,谓之奸党,请御书刻石于端礼门()。

正月,任伯雨、陈瓘等台谏官被贬远州,并除名勒停。三月,诏令党人亲子弟毋得擅到阙下。黄庭坚遭除名勒停。夺陈瓘之甥李阶出身而赐安忱,黜免黄定等十八人。四月,诏毁吕公著、司马光等元祐诸臣景灵西宫绘像。诏焚毁“三苏”及“苏门四学士”文集,及范祖禹《唐鉴》、范镇《东斋记事》、刘攽《诗话》、僧文莹《湘山野录》等。追毁程颐出身以来文字,除名。追夺王珪赠谥。七月,诏令责降人子弟毋得任在京及府界差遣。八月,贬韩忠彦、安焘、范纯礼等。八月,谏官石豫、朱绂、余深等言张商英应入元祐党籍,张商英罢职。九月,诏令宗室不得与元祐奸党子孙及有服亲为婚姻,内已定未过礼者并改正。诏令以御书元祐党人姓名刊石端礼门,并下外路州军,于监司长吏厅立石()。十一月,继续诏令禁元祐学术政事。贬元祐党人若干为宫观、岳庙官。十二月,诏令臣僚姓名有与元祐党人同者改名。

正月,诏令上书邪等人毋得至京师。二月,诏王珪、章惇别为一籍,如元祐党。四月,尚书省勘会党人子弟,令不得擅到阙下。六月,诏重定元祐党人计三百零九人,刻石朝堂,且颁之州县,令皆刻石()。七月,诏令应入籍人父,并不得任在京差遣。十一月,大赦贬谪官员,除元祐党人及特殊贬官外,未量移者与量移。

五月,除党人父兄子弟之禁。七月,诏夺元祐诸臣吕大防等十九人所管坟寺。七月,诏令羁管、编管人适当放还乡里。八月,诏令放归乡里者不得犯流刑以上罪或擅出州界。九月,大赦天下,内徙元祐党人,但不得至四辅畿甸。十二月,除范柔中、邓考甫不放还乡里,其余编管、羁管人放还乡里。

正月,以星变诏群臣直言朝政阙失。诏许党人复仕籍,毁朝堂与地方元祐党人碑及石本、名册。大赦天下,除党人一切之禁,量移贬官若干,叙复元祐党籍刘挚、苏轼、任伯雨等百余人。

可见,立碑前夕的党争态势已然十分恶劣,立碑之后的处罚则更严苛。各种惩措针对的人数众多,鱼龙混杂,正如陈长方评价元祐党籍名单,乃“蚖龙同在肆,玉石共沉河”。党禁期间最严厉的惩措在崇宁元年至三年,稍后则有宽党禁之势。以上可从宏观上略见党禁对党人家族的负面影响,下面再分别从仕途、学术、交游、婚姻论述入籍党人所受境遇。

党禁对党人的重要影响首先体现在仕途受阻,可分别从入籍党人自身与相关人员来论。

入籍党人中,京官丐外或被贬遐荒者,俯拾皆是。随举一例,《宋史·常安民传》记载监察御史常安民曾论章惇、蔡京朋党之奸,后“蔡京用事,入党籍,流落二十年”。党禁期间如此者甚多。据上可知,朝廷多次申饬:党人子弟不得与在京差遣、毋得擅到阙下、毋得任在京及府界差遣等等。除了党人子弟,还有党人之父会被牵涉,如有应入籍人父并不得任在京差遣的规定。党人子弟被废黜多年或废锢终身者所在多有,还有少数党人子弟因党禁入仕较晚。如入籍党人郑雍之子郑安恭,《秘阁修撰郑公墓志铭》(郑安恭墓志铭)云:“盖公,元祐大臣尚书右丞公之子也,自党籍之祸起,子孙禁锢,几不容于时,故公晚而得仕……党禁稍开,始得以右丞(指郑雍)遗泽授承务郎。”

入籍党人的直系子弟受锢自不待言,非直系的同姓同族竟然也会被累及。如江西丰城黄氏与分宁黄氏同出一族,因分宁黄庭坚入籍,丰城黄彦平(字季岑,号次山)亦受牵连。危素《黄次山传》谓:“黄次山,字季岑,直龙图阁庭坚之族子。宣和九年,试国学第一,时方申禁元祐(原作‘佑’,径改)党人,以庭坚在党籍,故降次山第四。历信阳州教授、池州司理参军,召为太学录台臣,犹以党人学术论罢,久之党禁解,复其官。”

因士大夫婚姻网络,或有同姓同族与妻舅家族皆被卷入者。袁桷《延祐四明志·周师厚传》载:

周师厚,字敦夫,鄞人……娶范氏文正公女,生子曰锷,字亷彦。元丰二年进士,初仕为桐城尉……后知南雄,以言边事忤时相,入党籍,即退休于家……弟铢,崇宁二年进士,兄弟皆隐,乡人慕之……锷娶胡氏尚书右丞宗愈之女,再娶王翰林学士觌之女。妹适陈忠肃公瓘。蔡京作党籍碑,妇翁、舅甥俱入籍,后以为盛事焉。

上述周师厚之子周锷,即《党籍碑》中“余官”类的周锷。周锷本人、第一任岳父胡宗愈、第二任岳父王觌,以及妹夫陈瓘,数人皆入党籍,说明党禁牵连之广。

绍圣年间,朝廷就下令禁止“元祐学术”,“崇宁党禁”时,“元祐学术”依旧是在禁之列,并且变本加厉。目前学界已有不少关于禁元祐学术的论述,主要集中在历史、文学与哲学层面的探讨。盖因苏轼、黄庭坚与苏门四学士、程颐等元祐党人在文学、哲学上的巨大成就,故而现今研究北宋中晚期文学、哲学时,多有对他们面临的学术之禁的探讨,不赘述。

党人外贬荒州恶地或任闲职,自然会影响交游。前述党人子弟不得在京任官或擅到京城的规定,就从根本上断绝了他们与京官的直接交游。还有令放归乡里者不得擅出州界、流人不可出郊等规定,亦是画地为牢。举例而言,如《宋史·王庠传》载:“时严元祐党禁,庠自陈:‘苏轼、苏辙、范纯仁为知己,吕陶、王吉尝荐举,黄庭坚、张舜民、王巩、任伯雨为交游,不可入举求仕,愿屏居田里。’”此可见因与元祐党人交游而碍仕途。还有畏惧与党人交游的情况存在,程颐去世,张绎曾作《祭文》,今见此《祭文》后,附录有尹焞之言,云:“尹子(尹焞)曰:先生之葬,洛人畏入党,无敢送者,故祭文惟张绎、范域、孟厚及焞四人。乙夜,有素衣白马至者,视之,邵溥也,乃附名焉。盖溥亦有所畏而薄暮出城,是以后。”友人畏惧受党争牵连而不敢给程颐送葬,此时已是党籍碑被毁、除党人之禁以后,在毁碑之后尚且有人如此畏惧,何况在未毁碑时的政治高压态势之下?

党禁时期,党人子孙的婚姻也受到影响。前述规定宗室不得与元祐党人子孙及有服亲为婚姻,已定未过礼者须改正。这说明当时有党人子孙的婚姻因此得以作废。

孙觌《宋故左承议郎权发遣和州军州事傅公墓志铭》(傅谅友墓志铭)云:“崇宁初,钩党之祸作,异时元臣故老之子若孙、门生故吏、婚姻之家,皆被禁锢。”此皆见党禁牵连甚广。除了仕途、学术、交游、婚姻受到负面影响,朝廷甚至还规定臣僚姓名有与元祐党人同名者必须改名,更见党禁之恶劣。

(二)南渡后党人子孙对党籍碑的运用

靖康元年解除党禁,赵宋南渡,高宗为党人平反,朝廷依据党籍碑确定昭雪名单。如果说崇宁时期名列党籍碑是一种被动接受,那么南渡之后,党人子孙对党籍碑却有了主动运用。

南渡初期,朝廷许党人子孙陈乞恩例,党人子孙多有沾溉。但或有滥竽充数者,当时就有人提出异议。张纲有《论党籍之家推恩泛滥札子》说:“臣考之党籍见于石刻者三百余人,前后推恩已多,而来者不止,递相援例,无有限极……臣以谓党籍之家固宜有以优恤之,但不可不为限制。”除了张纲,当时还有张绚、范直方等人坚持要甄别党籍名录,以免鱼目混珠。如范直方《乞甄别元祐党籍奏》(奏章名称据曾枣庄等编《全宋文》所拟)云:“朝廷旌别淑慝,大开党禁,以风动天下。凡隶名石刻之人,皆蒙追录,此千载盛德之举也。然而其间贤否是非,未免混殽……以至今日,子孙又从而借口,侥觊恩典,幸门一启,流风靡靡,虽故家遗族,未免衒鬻希进,伤教败俗,莫此为甚。”

朝廷既然允许乞恩,不少党人子孙特蒙擢用,直至多年之后,仍有人据《党籍碑》以谋恩典。周必大《朝散大夫直显谟阁黄公石(黄石)墓志铭》(淳熙四年1177)载:“会蜀人苏森乞用元祐党籍恩补官,右相欲与之,公言:‘绍兴六年虽许补官,寻以伪冒,故八月才令免解。既克前勅矣。’右相滋不悦,公遂引去。”这里的蜀人苏森,据周必大说是曾入党籍的苏辙的第四代孙,《同诸司列荐陈自修苏森奏状》(绍熙三年1192)云:“又宣义郎通判潭州苏森,文定辙四世孙,开爽练达,恪守家法。”如苏森者当非个案。魏了翁《杨君(杨庆崇)墓志铭》(嘉定二年1209)谓:“君之王父元符末应诏上书,崇宁二年编入党籍。中兴之初,诏书数下,录元祐党人及元符上书姓名,既宠秩之,又禄其子孙。绍兴之元,天子祀明堂、肆眚,凡元符三等人,悉依元祐党人恩数,尤为著明,士多有沾丐者,蜀顾以远见遗。幸世载贤德,不爵而贵。”此处墓主杨庆崇的“王父”杨恂,未见于309人版《党籍碑》之列,可能是入元符上书邪等禁之列的党人,此亦在朝廷允许陈乞恩例之列。苏森、杨庆崇的事例,说明川蜀之地的党人子弟离朝廷较远,因而“以远见遗”,所以部分党人子孙本着患不均的想法,递相援例,陆续乞恩。

南渡后,党人得以昭雪,子孙不再讳言父祖辈曾入党籍,反而多有争先阐扬之事。他们记录党籍碑事件,暗喻政治褒贬态度,体现了党人子孙的舆论反攻。如《党籍碑》中有与苏轼等人同列“曾任待制以上官”的马默,其孙马纯南渡后宦游不偶,避居永嘉,撰笔记《陶朱新录》,末尾附录《党籍碑》,碑文前后皆有按语。首以按语云“元祐党籍凡三著,仆家旧有《元祐奸党碑》。建炎间,吕元直作相,取去最后者也,其间多是元符间臣僚。文曰……”,尾又云“此两浙常平司所立碑,时天下监司郡守皆立之,后星变,遂毁”。吕颐诰(字元直)在相位时,有司取走马纯家藏的党籍碑名录,说明当时部分党人家族有意保存此碑。又如曾纡与父曾布、叔曾肇同入《党籍碑》,曾纡外孙王明清在《挥麈录》亦不讳言外祖曾纡坐钩党之事,反以此为荣,兹不赘引。

党人子孙还重立党籍碑,如沈暐与梁律重刻此碑。沈暐利用家藏拓本重刻此碑,并自跋云:

元祐党籍,蔡氏当国实为之。徽庙遄悟,乃诏党人出籍。高宗中兴,复加褒赠及录其子若孙。公道愈明,节义凛凛,所谓诎于一时而信于万世矣……余官第六十三人,乃暐之曾祖父也,后复官终提点杭州集真观,赠奉政大夫。暐幸托名节后,敬以家藏碑本镵诸玉融之真仙岩,以为臣子之劝云。

“诎于一时而信于万世”,显示出党人子孙群体艳羡自豪之意。

需要提及的是,虽然南渡朝廷颁布推恩,但奖励措施却不及南渡前党禁的惩处力度大,兴党禁时处罚异常严厉,涉及人数众多,平反时,却奖不及惩。

五、个案分析:以东莱吕氏、南丰曾氏、贡川陈氏为例

之所以选择名列《党籍碑》的东莱吕氏与南丰曾氏作为案例考察,主要原因有三:其一,吕氏与曾氏皆为人才辈出的阀阅世家,在政坛、文坛都颇有建树并声名远扬,且两族入籍人数较多,史料相对翔实;其二,从地域而言,吕氏与曾氏可分别视为北方与南方大族的代表;其三,从党派立场与党争思想而言,吕氏与曾氏可分别视为旧党与新党的代表。此外,除了选择入籍人数较多的吕氏与曾氏之外,还选择仅有一人入籍的贡川陈氏做考察。吕氏有吕公著、吕希哲、吕希绩、吕希纯四人入籍,曾氏有曾布、曾肇、曾纡三人入籍,这两族七位党人中有两人(吕公著、吕希绩)卒于党禁之前,其余五人亲身经历了党禁。

(一)出籍后吕氏家族由政入学

两宋的东莱吕氏绵延十余代250多年,代有显宦。早在北宋初、中期,吕蒙正、吕夷简相继为相,至晚期吕公著再膺相位。党禁发生前吕公著已然离世,但依旧被追贬,甚至被夺赠谥并毁赐碑。吕公著三子希哲、希绩、希纯,其中第二子吕希绩也在党禁前离世,其子吕钦问在党禁期间遭牵连,这一脉由此渐衰。吕公著幼子吕希纯与荫补得官的两位兄长不同,希纯乃登第为官,党禁前夕仍得时望众许。陈均《皇朝编年纲目备要》载:

(建中靖国元年)二月,以吕希纯知瀛州。(小字注:时贤士夫经绍圣贬责者,稍稍还朝,而无所统一,咸愿推希纯为领袖。至是,复待制,知瀛州。上亦素闻希纯名,数与执政、侍从道之。曾布等忌希纯,因其请觐永及见,亟托以虏新有丧,高阳阙帅,迫遣之。其实边鄙未尝警也。)

吕希纯出外,继而党禁爆发,他再次受牵连,后虽复职,但以闲终,此一脉亦家道中落。

吕公著三子中,吕希哲一脉的影响远大于希绩、希纯二脉。党禁期间,正值晚年的吕希哲羁寓淮、泗间,讲学授徒十余年,较之二位胞弟,吕希哲最晚离世。东莱吕氏三子中,唯有长子吕希哲延续家脉,影响波及南宋,大致如下:吕夷简—吕公著—吕希哲—吕好问—吕本中—吕大器(侄)—吕祖谦。这一脉中,除了吕祖谦父亲吕大器乃吕弸中(吕本中之弟)之子,其他皆为父子直系相承。面对这一脉名单,略知宋史者不难发现其特点,可以吕希哲为转捩点,此前的东莱吕氏在北宋政坛赫赫有名,此后的东莱吕氏则在南宋文坛、学界盛名鼎鼎,尤以提出“江西诗派”的吕本中与被誉为得“中原文献之传”的吕祖谦名盛当朝。可谓南渡后,东莱吕氏从政治望族转向了文化望族。对此,时人亦有评论,曾续(曾肇第七子)云:“吕家三相盛天朝,流泽于今有凤毛。世业中微谁料理,却收才具入风骚。”吕氏在南渡后“才具入风骚”,正是家族转型之谓。东莱吕氏在南宋学界的地位非同一般,《宋元学案》中,吕氏荣入《荥阳学案》《东莱学案》等多达七代二十二人,此在宋代绝无仅有。《荥阳学案》之首即为吕希哲,《东莱学案》之首即为吕祖谦。《宋名臣言行录》记载:“(吕希哲)晚居宿州真扬间十余年,衣食不给,有至绝粮数日者,处之晏然……闲居,日读《易》一爻,遍考古今诸儒之说,默坐沉思,随事解释,夜则与子孙评论古今,商确得失,久之方罢。”吕祖谦《东莱公家传》亦云:

崇宁初,权臣修元祐之怨,治党锢甚急,群谴辈黜,廷中为空。于是荥阳公(指吕希哲)废居宿州,公(指吕好问)亦以元祐子弟例不得至京师,两监东岳庙,客于宿者七年。自正献公(指吕公著)时,悉禀赐以振宗族,无留赀。其后再更党祸,家愈窭,或日旰灶薪不属。

可见,党禁既使吕氏家族仕途受阻,又致家族愈窭。因为党禁,吕希哲晚年谪居地方,授徒讲学,并与子孙沉潜学术。后人编有《吕氏杂志》《荥阳公说》,皆说明吕希哲对吕氏家学贡献之大。其实,吕氏三子皆多从天下著名学者,转益多师,然因党禁,吕希哲一脉得以在外部政治因素的促生下逐渐由政入学。党禁期间,东莱吕氏一门父子四人入籍,乃《党籍碑》中入籍人数最多的家族。《宋史·吕公著传》(附子希哲、希纯传)论曰:“希哲、希纯世济其美,然皆隐于崇宁党祸,何君子之不幸欤!”作为驰名远扬的簪缨世家,吕公著这一脉“隐于崇宁党祸”,族运受到了极大影响。至南宋,这一脉以学名世,终无显宦。吕氏家族文化与宗风传统的转型,离不开党禁这一外在因素潜移默化的影响。

(二)出籍后曾氏家族逐渐衰落

如果说南渡之后东莱吕氏逐渐由政转学,那么南丰曾氏则家声渐落。南丰曾氏也是名家辈出的北宋望族,如曾易占六子皆登第,其中达者三人,曾巩、曾布、曾肇,或为文坛翘楚,或为政坛巨擘。但曾布与胞弟曾肇及儿子曾纡被列入党籍,这一族的发展也大受影响。党禁伊始,曾布与曾肇就各自屡遭外贬,直至两人戴白相从,同年卒于润州,当朝南丰曾氏最显赫的两人均卒于谪籍,客死异乡,兄弟两脉的家族也渐衰。

先看曾布一脉,曾布有十子,仕皆不达,《京口耆旧传·曾布传(附弟开从子统等)》谓“布薨,诸子避乱徙居”。其中第四子曾纡颇善诗文书法,但因父、叔而坐党籍,并且活动于南渡之后,出籍之后的曾纡一直在地方为官,仕宦不显。南宋初汪藻《曾公(曾纡)墓志铭》如此评价他:“始以通知古今、禆赞左右,为家贤子弟;中以文章翰墨、风流醖藉,为时胜流;晚以精明强力、见事风生,为国能吏。虽低徊外补,位不至公卿,而所交皆一时英豪,世之言人物者,必以公一二数。”青年、中年、老年时期的曾纡,分别可视为贤子弟、文人、能吏,他本可能成为朝廷要员,但正值而立之年却逢党籍,仕途由此踬踣,只能低徊外补。至于曾纡子女,如三子曾惇、曾忻、曾憕,皆至多任地方长吏,此一脉浸衰。南宋末马廷鸾为曾纡文集所作《曾空青文集序》云:

空青子弟起家,文章继世,潜逃于家尊柄用之时,缱绻于诸贤流落之日。中间灭迹毁庐,相随入党。迨天地重开,迄能以《三朝正论》暴白之世……空青,抚人,而葬于信。断垣凄草,孤寄百年……今曾氏昆令季强,侍郎公以忠言嘉谟入从出藩,太博之为邦,以道得民,朝廷深知治行,将选表矣。

此可见曾氏家族为党禁所累,亦可知曾纡身后处境悲戚。即便“天地重开”,曾氏子孙入从出藩,但始终难挽族衰颓势。

(三)出籍后陈氏家族全面凋零

与宰执频出的东莱吕氏、南丰曾氏相比,贡川陈氏(福建永安贡川陈氏)不算顶级望族,但也绝非闾里之家。入籍的陈瓘是南剑州沙县人,乃北宋晚期著名言官、学者。其父陈偁曾数任知州,以朝议大夫致仕,其祖陈世卿亦曾登第,数任路级官。《宋史·陈瓘传》谓:“瓘平生论京、卞,皆披擿其处心,发露其情慝,最所忌恨,故得祸最酷,不使一日少安。”陈瓘得祸最酷,卒于谪籍。其子陈正汇亦因纠弹蔡京被流孤悬海外的沙门岛(今山东烟台长岛),靖康初方赦还,南渡后高宗虽擢其子陈大方为迪功郎,但陈氏为党禁所累,终南宋一世,此脉渐泯然无闻。

如陈氏境遇者较多,如眉山二苏入籍,南渡后苏氏子孙远不埒父祖。还有名重一时的清江三孔一族,王庭珪《故孔氏夫人墓志铭》谓:“逮崇宁钩党之说起,取元祐以来名卿才士悉陷党中,皆一时俊异也,于是三孔散徙,不敢以谱系自矜。”如三孔散徙终至泯灭无闻的例子在党人家族中较为普遍。

综上,北宋显赫的复合型家族东莱吕氏与南丰曾氏,历经党禁,家族或转型,或有衰落之势。但他们毕竟是延续百年的阀阅世家,自与闾阎之家不同,尽管族衰,仍或多或少有子孙徜徉仕途。但《党籍碑》中誉望不如吕、曾显赫的家族很多,无法再赓续家声的占大多数,其中多有几至覆灭的情况。总体而言,能名列此碑的多系家族核心成员,受党禁连累,家族难免元气大伤,特别是对于仅依托政治立身的家族更是如此。

六、结语

需要说明的是,本文着重考察党禁对家族命运的恶劣影响,但两宋之交的士人家族发展受到多方面影响,不只是因为党禁而转型或转衰,如科举、战乱等也影响家族命运。此外,所谓家族转衰也是相对而言,如眉山二苏、清江三孔等,往往是不可再出的大才,类似的家族声望也难代代相续,这也不只是党禁所致,还有家族成员自身素质等多重原因。

元祐党人子孙以及不少后代史家、文人,将《党籍碑》视为衡量君子与小人的标准,大都认为入碑的是君子,而制碑的蔡京及党羽为小人。不过这种是旧非新的评骘倾向未必客观,时人就有异议,如“张魏公(张浚)独相,以为元祐未必全是,熙丰未必全非”,陈长方也认为“宣和殿所立《元祐奸党碑》,以司马温公为首。元祐党籍固多真儒贤士,然蔡京以势利倾夺锢之钩党者,亦多矣,未必皆君子也”。为何元祐党人成了大多数后人眼中的君子党?除了元祐旧臣中确实有不少志士仁人,还在相当程度上源于元祐党人子孙在南渡以后的舆论塑造。正因为入籍党人在党禁中遭到的恶意打击非同一般,相关党人子孙也多以受害者身份自陈心迹,后人基于同情弱者的普遍心理,在强烈的政治伦理文化语境下与党人子孙集体构建了是旧非新的评骘论调。

① 元祐党籍碑又称元祐党人碑、党籍碑、党人碑、奸党碑。由于该碑曾有立毁,含有物质实体性,本文行文中强调其物质实体性时不加书名号。同时它也是一份名单,亦属于传世纸本文献,行文时强调其纸本形态性则加书名号。若兼有两义,一般不加书名号。

② 所谓入籍主要指被列入《党籍碑》中,因为党籍碑曾被刊石流播全国,其影响远大于未刊石之党籍名单,后世典籍常谓北宋晚期某人“坐党籍”“入党籍”或“入元祐党籍”,即多指姓名曾入《党籍碑》。此外,古人也谓入“元符上书邪等”名单者为入籍。

③ “崇宁党禁”既包括崇宁期间的人事政事之禁,也包括持续至靖康元年的元祐学术之禁与元符上书邪等之禁,大致从崇宁元年持续至靖康元年(1102-1126),长达约24年。解除党禁在徽宗禅让后,《宋史》卷三六二《吕好问传》云:“靖康元年……钦宗谕之曰:‘卿元祐子孙,朕特用卿,令天下知朕意所向。’先是,徽宗将内禅,诏解党禁,除新法,尽复祖宗之故。而蔡京党戚根据中外,害其事,莫肯行。好问言:‘……钦宗向纳。’”(元)脱脱等:宋史(第32册)[M].中华书局,1985:11329.

④ 元祐学术作为北宋晚期新旧党争的产物,不是某一学派的自称,而是具有敌意的他称,是“绍述”新党排斥政敌所使用的一个专门术语。参见沈松勤.论“元祐学术”与“元祐叙事”[J].中华文史论丛,2007(4): 201-238.

⑤ 《宋史》卷四五八《隐逸中·邓考甫传》云:“蔡京嫉之,谓为诋讪宗庙,削籍羁筠州。崇宁去党碑,释逐臣,同类者五十三人,其五十人得归,惟考甫与范柔中、封觉民独否,遂卒于筠。”《宋史》(第38册),第13449页。

⑥ 统计在人数上以两名及以上为准,党籍碑中有两名或两名以上同族之官员,则视为同一家族。此表统计的是有血缘关系的同族,无直接血缘关系的连襟等(主要因史料不足难考)不纳入统计。

⑦ 杨仲良、彭百川关于禁锢元祐党人的记载较为详细。相关举措可参看杨仲良《宋通鉴长编纪事本末》卷一百二十一、卷一百二十二《禁元祐党人》(上下),彭百川《太平治迹统类》卷二十三、二十四《元祐党事本末》(上下)。本文分年所述仅为崇宁年间的惩措,主要据杨仲良、彭百川以及《宋史》的相关记载加以整理,不赘注。

⑧ 如萧庆伟.元祐学术之禁考略[J].电大教学,1998(1): 25-27;彭国忠.元祐学术与元祐词坛[J].华东师范大学学报(哲社版),2002(2): 57-64;沈松勤.论“元祐学术”与“元祐叙事”[J].中华文史论丛,2007(4): 201-238;刘培.元祐学术与北宋中晚期辞赋创作——以苏轼为中心的考察[J].齐鲁学刊,2018(3): 108-117.