明武宗迎请大宝法王考

——以明武宗致大宝法王弥觉多吉汉藏对照书信为中心

◇李志明 道 周

引言

明武宗朱厚照(1505—1521年在位)年号正德,史载其“佛经、梵语无不通晓”①《明武宗实录》卷六十四,正德五年六月壬亥条。,“诵习番经,崇尚其教,常被服如番僧,演法内厂”②《明武宗实录》卷一百二十一,正德十年二月戊戌条。,极为崇奉藏传佛教。武宗遣使迎请第八世噶玛巴大宝法王弥觉多吉(mi bskyod rdo rje,1507—1554年)一事,是其崇奉藏传佛教的集中体现,在明代汉藏文化交流史上产生了重要影响。③有关武宗崇奉藏传佛教的研究,参见才让:《明武宗信奉藏传佛教史实考述》,《西藏研究》2007年第2期;卓鸿泽:《正德的番、回倾向——大明皇帝对异族宗教的追求》,载《中国史新编·宗教史分册》;何孝荣:《论明武宗崇奉藏传佛教》《明武宗自号大宝法王、大庆法王及大护国保安寺考析》,载:《明朝佛教史论稿》,宗教文化出版社2016年版。

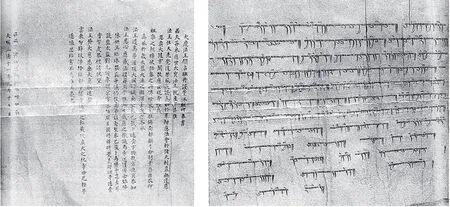

明武宗于正德十一年(1516年)以大庆法王领占班丹身份写给大宝法王的汉藏文对照信件,是考察“武宗迎佛”事件始末的重要一手资料。此信原存于楚布寺(mtshur phu dgon pa ),现已下落不明。黎吉生(Hugh E. Richardson)于20世纪中叶在楚布寺查看了信件并拍摄有照片。据介绍,此信写在5×2英尺的丝质卷轴上。黎吉生1958年发表的“噶玛巴教派的历史注解”(The Karma-pa Sect. A Historical Note)一文首次介绍了信件内容。①Hugh E. Richardson. The Karma-pa Sect. A Historical Note. The Journal of the Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland,No.3/4(Oct.,1958),p:139-164.次年他将信件藏文部分拉丁转写并英译发表。由于黎吉生不懂汉文,故文章并未著录汉文内容。但他提到曾请印度汉学家格克雷(V.V. Gokhale)教授和伦敦亚非学院的刘殿爵(D.C.Lau)先生分别翻译了信件汉文内容,帮助其解决了解读藏文部分遇到的一些疑难问题。②Hugh E. Richardson. The Karma-pa Sect. A Historical Note. The Journal of the Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland,No.1/2(Apr.,1959),pp:1-18.这两篇文章后又收入其1998年出版的《高山净土》(High Peaks, Pure Earth)一书。③Hugh E. Richardson, High Peaks, Pure Earth:Collected Writings on Tibetan History and Culture, London: Serindia Publications, 1998:364-365, 375-376.国内学界对此信件关注较晚,直到2017年才由李帅和朱德涛在黎吉生的研究基础上,首次完整著录了汉、藏两种文字内容。④李帅、朱德涛:《大庆法王领占班丹考实——从大庆法王给大宝法王的一封致书谈起》,《藏学学刊》2017年第2期。李帅在其新著中再次著录了信件汉文内容。参见氏著:《以文治边:文物考古视瞰下明朝对西藏的经略》,社会科学文献出版社2021年版,第276页。

现有研究中,黎吉生主要以此信件考察了噶举派与明朝的关系,李帅和朱德涛侧重以信件内容来论证大庆法王领占班丹(rin chen dpal ldan)就是明武宗本人,对于信件反映的武宗迎请大宝法王的原因、经过等问题则较少涉及。本文在前人研究的基础上,根据图版重新著录信件内容,订正讹误,并以此信件为中心,探讨明武宗迎请大宝法王的原因和经过,以及此事在明代汉藏文化交流史上的意义。

二、录文与译注

(一)藏文录文

1.tavi hwa wang⑤此处音译为“大法王”,非汉文部分之“大庆法王”。“大庆法王”的藏文写法,在正德年间施赠的唐卡和正德七年的藏文《御制重修大隆善护国寺碑记》上都作“tavi ching hwa wang”。参见谢继胜、魏文、贾维维:《北京藏传佛教艺术(明)》,北京出版集团公司、北京人民出版社2018年版,第452—453页;李志明:《藏文<御制重修大隆善护国寺碑记>译注与相关史事研究》,待刊稿。rin chen dpal ldan gi sems rtse cig gi dad⑥李帅、朱德涛将“dad”录作“dag”。Pas spos chus khrvs byas nas zhu yig phal ba..nub phyogs nas rang byon vjigs

2.brten (vjig rten) vdren pavi chos rje bzhugs pavi drung du gus pas zhu ba .. khyen (mkhen) rab nmkhav ta bu (nam mkhav lta bu ) sku yon tan rang bzhin gyi grub pa .. sku tshe dpag tu med pavi phrin⑦李帅、朱德涛将“phrin”录作“phyin”。las rnam par dag

3.pa. mdzad phrin vdod lha snyom par byin rlabs mthav med pa.. byam rnying (byams snying) rje rgya chen po.. phyogs thams cad du bstan pa dar ba. vjig rten sku sngosu (dngos su) ston pa ..sku⑧此处“sku”字用法显得较为突兀,当是用以表达“朕”或“孤”等特指皇帝自称的词。nged kyi yab me (mes) kyi mngav

4.tang⑨黎吉生将“mngav thang”(权势)误录作“mngav than”;李帅、朱德涛录作“mang mang than”。la phan pa la davi bar du⑩“davi bar du”当是“da thug gi bar du”或“ da ltavi bar du”的缩略形式,意为“迄今”。..gsang sngag(sngags) gyi chos lug (lugs) rgyud nas shar phyogsu ..gdan drangs nas yul du phed (phebs)..nged kyi sems bstan pa vdi la dad gus byas pa yun ring du song ba ..bsam

5.pa la gsung rab zab cing rgya che ba .. sngar lovi rgun⑪《西番译语》中,“sngar lo”意为“去年”,“rgun”意为“冬”,通“dgun”。thog la..khred kyi (kyis) btang bavi gra rgan⑫“gra rgan”或为“grwa rgran”之误,对应汉文“高弟”。《西番译语》收有“dra pa rgan pa”一词,意为“长徒”,故也有可能是“dra rgan”之误。kwon ting tavi gwavi sri bson rgyan (bsod nams rgyal mtshan)dpal bzang po .. vbul chas skur bavi sngos so (dngos su)..pho rang(brang) du slebs (slebs) pas..

6.chos rje byams snying rje (rjes) kul (bskul)nas..sku sngosu (dngos su)vkhrungs nas .. nged dang las vbrel yod pas .. vjal (mjal) vphrad ka(dgav)bas.. da lan gser dngul sku vdrav chos (mchod) cha sog(sogs)mo(mu)tig gi rnam sbyar①“mo tig gi rnam sbyar”是“mu tig gi rnam sbyar”(珍珠袈裟)之误。黎吉生认为藏文部分似指“珍珠袈裟”,即饰有珍珠的袈裟,不过他又说从汉文内容来看这一推断不可能,因为珍珠和袈裟系两种物品,故将之译作“珍珠与袈裟”(pearls and monastic robes)。实则汉文中“珍珠”与“袈裟”之间无需句读,应为“珍珠袈裟”无疑。且藏文史料中确有武宗赐予大宝法王珍珠袈裟(mu tig gi rnam sbyar)的记载。参见司徒班钦等著:《水晶石·噶举教法史》(藏文)下册,民族出版社2013年版,第15页。gi(kyi) mgo byas②“mgo byas”在《西番馆来文》和明代诰敕中均意为“……等”。. gsar

7.du gra rgan bsod rgyan dpal bzong (bsod nams rgyal mtshan dpal bzang po) la rgya sris (rgyal sris)③“rgya sris”当为“rgyal sras”之误。《西番译语》收有该词,意为“佛子”。参见西田龙雄:《西番译语的研究》,京都松香堂,1970年,第116页。《智者喜宴》等藏文史料也将“佛子”音译为“hu tsi”或“ho tsi”。paiv las ka par (spar)④“par”通“spar”,意为“升职”。巴卧·祖拉陈瓦著:《智者喜宴》,民族出版社1986年版,第1242页载:“phyas dom tsha nang so rta vbul la song ba na yang thugs mnyes pas las ka spar zhing spyan vdren pa bskos .”(之后多杂囊索到[京城]贡马,[武宗]大悦,升其职务,并任命为迎请[法王的]使者。nas..de dang vdir sngag(mngags) paiv ziv chev kyen.. thiv gyan levu yun bra kyi bgo (mgo) byas⑤黎吉生认为“bra kyi bgo byis”中的“bra”为“phra”之误写,并认为此句与汉文不存在对应关系。但我们认为“bra”当是“dra”之误。“dra”在古藏文中有“军队、队伍”之意,如“dra ma drangs”意为“起兵”。此句意为“刘允率领某某人等”,实与汉文内容相对应。..vdir las ka can .. mgov pa zhab stog (zhabs tog) pa..

8.gwoiv sri chen sri..kyoiv du gang sogs..thags ring po nas vbul ba skur nas..brtse (rtse) cig gi dad pas gdan vdren pa btang yod pa .. cig(cis)kyang⑥“cig kyang”为“cis kyang”(无论如何)之误。黎吉生也持此观点,但他在英译文中则根据字面意思,译作“惟愿如此(desiring this only)”。chos rje rin po che byams snying rjevi

9.dgos (sgo) nas..sems can la phan pavi phyir du.. myur du sdzu(rdzu)⑦将头置字“ra”写作“sa”可能是明代藏文书写的一个特点。例如,宣德二年的《佑善禅师诏书》便将“rdzogs pa”写成“sdzogs pa”;天顺二年的《妙湛寺建塔题名碑》也将“rdzu vphrul”写作“sdzu vphrul”。vphrul mdzad nas..lam bsgrod(bgrod) thags..ring ba dang riv rongs(rong)btsugs pa ..

10.chu chen po sogs la min mdzen pa (mi vdzem pa)⑧黎吉生认为“min mdzen pa”应是“min pa vdzin pa”或“min mdzad pa”之误。结合上下文,当以“mi vdzem pa”(不要顾忌)为是,对应汉文部分之“勿辞跋涉”。..vdi ru phed (phebs) par zhu zhu..khred vdir vphed (phebs) nas..nged rkom(skom)pas chu mthungs (vthungs) pa ta bu(lta bu)dang vdrav ..

11.sdzu (rdzu) vphrul dpag tu med pa mdzad dgos .. thugs gnyis pa ma mdzad pa vphed (phebs) nas ..nged kyi bsams pa rdzogs pa yin ..

12.zhibs (zhib) kyi rgyun (rgyu) mtshan yig ge bris mi tshar ..

汉译:

大法王领占班丹诚心敬信,焚香沐体奉上迎请书信。[向]西方自然显现之世界导师法王座前恭谨请求。[法王]智慧如虚空,身之功德自然成就,寿命无边,功业清净。功业犹如欲界天,加持力无边,慈悲广大,在十方世界弘扬佛法,现身世间,对朕祖先江山有益,及至如今。传秘密教法至东方,应邀来中原。朕于佛教久事崇信,尝思佛教典籍弘深。去岁冬,法王派高僧灌顶大国师锁南坚参巴藏卜前来进贡,来到朝廷,方知法王以慈悲故,降临人间,与我颇有因缘。若能相见,极为欢喜。此番以金银佛像、供具、珍珠袈裟等,新近册封高僧锁南坚参巴藏卜为佛子,令其与朝廷所遣司设监太监刘允等,以及此间官员、头目、承事者、国师、禅师、觉义、都纲等,远道赍送礼品,以虔诚敬信之心派使者来迎请。无论如何,请大宝法王以慈悲心,为利益有情故,速以神通变幻,就远道,跋山涉水而来,毋惧大江大河等,前来此处。再再请求!您若降临,于我则如饥渴者饮水一般。请以无穷幻化之力,一心前来,遂吾之愿。详细情形,书之不尽。

(二)汉文录文

1.大庆法王领占班丹谨薰沐顶礼奉书

2.西天再来应世大宝法王猊座下:恭惟

3.法王性天先觉,道果夙成,证真如于累劫,应法会于诸天,利益无边,慈

4.悲广大,随方阐教,应世现身。惟我

5.祖宗之朝,瞻彼秘密之典⑨李帅、朱德涛将“典”录作“奥”。,传灯东来,驻锡

6.南都。顾予眇躬,素乐兹教,仰

7.真风于岁久,慕大法之渊⑩李帅、朱德涛将“渊”录作“涧”。对应藏文“gsung rab zab cing rgya che ba”,意为“佛法甚深广大”。深。去岁之冬,承

8.法王遣高弟灌顶大国师锁南坚参巴藏卜,远赍方物,赴京进贡,恭知

9.法王悲心应感①李帅、朱德涛将“感”录作“戚”。,法体再生。予惟此生感应之机,诚为幸遇,谨备金银佛

10.像、供具、珎珠袈裟②李帅、朱德涛将“珎珠”与“袈裟”用顿号隔开。按,“珍珠袈裟”对应“mo tig(mu tig)gi rnam sbyar”,即“饰有珍珠的袈裟”,故中间不能隔开。等,议仍升高弟锁南坚参巴藏卜为佛子,遣差司

11.设监太监刘允,同率领京官,参随头目、国师、禅师、觉义、都纲等,远赍

12.香币,虔恭礼请。伏望

13.法王发大慈悲,垂大慈悯,③李帅、朱德涛将“垂大慈悯”录作“乘大慈涧”。速整

14.云乘,④李帅、朱德涛将“速整云乘”录作“远云来”。勿辞跋涉,降临都下,慰予内心之私,⑤李帅、朱德涛录作“慰予之”。蒇⑥“蒇”意为“完成,解决”,与“岁”的繁体写法极为相似。李帅、朱德涛误录作“岁”。彼广大之化。幸毋见拒,早

15.遂⑦“遂”,对应藏文“rdzogs pa”,意为满足或圆满,李帅、朱德涛误作“还”。怀思。临书不悉⑧李帅、朱德涛将“悉”录作“应”。,惟⑨李帅、朱德涛将“惟”录作“推”。其亮之。

tavi ming cing devi lo bcu cig zla dgu bcwa lnga⑩黎吉生和李帅、朱德涛将“bcwa lnga”即“bco lnga”录作“bcav lnga”。nyin

大明正德十一年九月十五日

三、内容考释

(一)信件主要内容

信件汉藏文内容基本对应,可分为问候致意、交代缘起和恳请驾临三部分。明武宗首先以大庆法王领占班丹的身份向大宝法王致意,称其为“西天再来应世大宝法王”,藏文作“nub phyogs nas rang byon vjig rten vdren pavi chos rje”,强调其大宝法王的转世身份。⑪明成祖赐予得银协巴的封号为“万行具足十方最胜圆觉妙慈慧善普应佑国演教如来大宝法王西天大善自在佛”,《智者喜宴》第1009页记作“de bzhin gshegs pa rin po che chos kyi rgyal po nub phyogs kyi byams pa chen po zhi ba dbang phyug gi sangs rgyas ”,显然只是封号后半部分的意译。成化、弘治年间颁给第七世噶玛巴曲扎嘉措的敕谕中均称其为“乌斯藏如来大宝法王”(dbus gtsang gzhu laiv taiv pau hwa wang)武宗用语极为谦卑,汉文部分“大庆法王”降格,“大宝法王”抬格书写。目前所能见到的最接近这封信件的明代文本是明成祖于永乐五年正月十八日写给得银协巴的书信,虽然文内用语也很恭敬,但其开头仍是抬格书写、单独成行的“大明皇帝致书”(tavi ming rgyal povi thugs dgongs la )六字,强调了大明皇帝的至高地位。⑫参见西藏自治区档案馆编:《西藏历史档案荟萃》,文物出版社1995年版,图第24。明朝其他以皇帝名义颁发的敕谕和诏书,开头分别是“皇帝敕谕”(rgyal povi lung gis ),“奉天承运皇帝制曰”(gnam la gus pavi stobs la brten nas . rgyal povi lung gis . ),显然是一种居高临下的口吻。武宗在此却全然不顾礼制,竟然使用“顶礼奉书”这样的表述,一副宗教信徒对于上师的恭敬之情跃然纸面,丝毫看不出作为一国之君的大明皇帝形象。

第二部分交代迎请的缘起。首先赞颂了大宝法王的诸多功德。但汉文中“性天先决,道果夙成,证真如于累劫,应法会于诸天”几句,藏译文仅个别词语能够对应,整体句意与汉文原文相去甚远。接着追溯祖宗朝与前辈大宝法王关系。显然是指成祖迎请第五世噶玛巴得银协巴(de bzhin gshegs pa,1384—1415)前往南京一事。《明武宗实录》和《明史》等论及武宗迎请大宝法王,也将之与永乐间邓诚、侯显奉敕迎请大宝法王故例并提,可见武宗是以成祖的行为来论证自己“迎佛”的合理性。

结尾部分,武宗再次恳请大宝法王“毋辞跋涉”,早日驾临京师相见,以满足自己的心愿。最后一句“惟其亮之”乃是谦辞,大致相当于“请您原谅”,藏文部分失译。明成祖给得银协巴的信件中也有类似表述,作“尚师其亮之”(bla ma thugs la mkhyen pa yin )或“如来其亮之”。这样的结尾与元朝迎请西藏高僧的书信形成了鲜明的对比。元朝的类似文书在表达迎请的意愿之后,往往还会强调如果受邀者借故不来,则会有一些惩罚性措施。如阔端1244年迎请萨迦班智达的信中写到:“……故望汝不辞道路艰辛前来。若是汝以年迈(而推辞),那么,往昔佛陀为众生而舍身无数,此又如何?汝是否欲与汝所通晓之教法之誓言相违?吾今已将各地大权在握,如果吾指挥大军(前来),伤害众生,汝岂不惧乎?故今汝体念佛教和众生,尽快前来!”①阿旺贡噶索南:《萨迦世系史》,民族出版社1986年版,第118页;陈庆英等汉译本,西藏人民出版社2002年版,第77—78页。此外,如元顺帝1331年给第三世噶玛巴攘迥多吉的信中也有类似表述。②西藏自治区社会科学院、中央民族学院藏族研究所编:《中国西藏地方历史资料选辑》(藏文),西藏人民出版社1986年版,第254页。从这一点来讲,永乐、正德等朝对于藏传佛教的尊崇,比之元朝实乃有过之而无不及。

落款时间为正德十一年九月十五日,用藏汉两种文字写在信件最左侧。而明代汉藏对照诰敕文书的时间一般都是写在汉藏文本居中的位置。大明正德(tavi ming cing devi)使用了音译,这一点与其他明代诰敕相同,帝王年号均用音译,如永 乐(yun lo )、宣 德(zwon devi)、正 统(cing thong)、天顺(then shun)、成化(ching hwa)、弘治(hung ci)、正德(cing dad)、嘉靖(gya cin)等,

信件所用字体,汉文为楷书,藏文用明代汉藏对照的诰敕文书和信件通用的“短脚字”(tshugs thung)。与其他明代双语诰敕文书汉文居右、藏文居左的排列相反,此信将藏文排到了汉文之前,藏文居右、汉文居左,应该还是为了突出武宗的宗教身份,淡化其作为一国之君的皇帝身份。

?

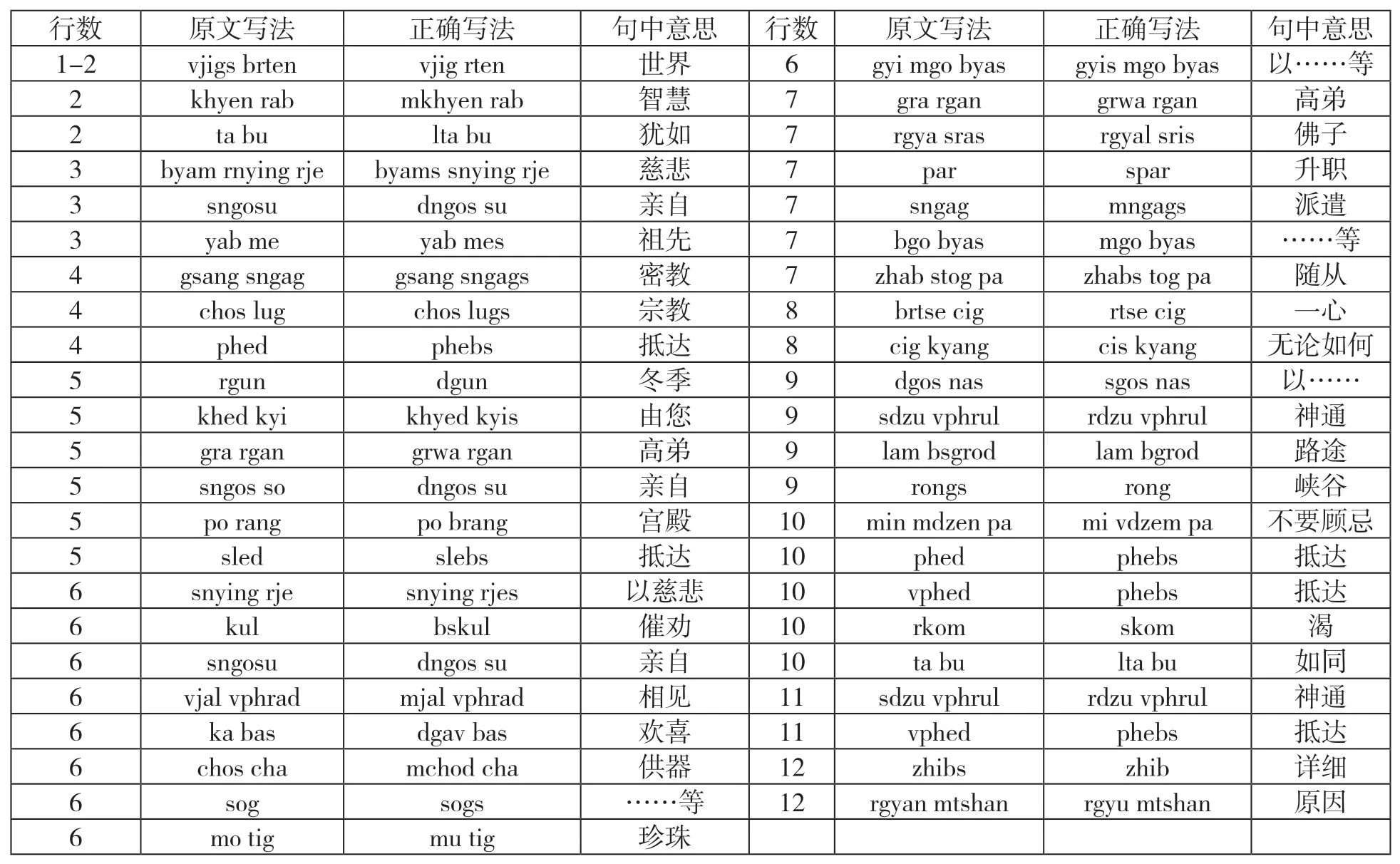

从行文风格来看,信件藏文部分系据汉文翻译而成。译文质量不高,断句颇为随意,有多处误译、漏译。短短300多字的内容,错误竟多达40多处。若不参考汉文,多处藏文内容难以理解。现将藏文原文的书写错误、正确写法和出错的词这些年号无一例外都使用了音译。相比之下,元代此类文书一般使用生肖纪年,而不著帝王年号;清代诰敕虽然也用帝王年号纪年,但帝王年号往往使用义译,如康熙(bde legs或 bde skyid)、乾隆(gnam skyong)、嘉庆(bsngags smon)、咸丰(kun khyab vphel rgyas)、道光(srid gsal)等。

(二)书写特点

语在原句中的意思列表如下:

上表所列,绝大多数为拼写错误,个别属于语法错误。短短300多字的书信充斥如此众多的错误,表明这可能是一位藏文水平有限的汉族译师作品。文中个别词语,例如国师、禅师这两个被收入《西番译语》,且在明代诰敕中频繁使用的词语,不是写成常用的“guvi shri ”“chen shri”,而是写成“gwvi sri”“chen sri”,似乎表明藏文部分可能并不是由专门负责译写诰敕的礼部主客司、内阁中书舍人和四夷馆所拟。史料中也确实记载,当武宗要求内阁拟写迎请大宝法王的敕书时,阁臣梁储等认为,万里迎佛有百害而无一利,推托“所赍敕书,臣等不敢撰拟”。①[清]张廷玉等撰:《明史》,中华书局1974年版,第8574页。这或许正是此信无论书仪还是书写都存在如此众多问题的原因。

文中职官名和人名采用了音译,如大庆法王(tavi hwa wang)、灌顶大国师(kwon ting tavi gwavi sri)、司设监(ziv chev kyen)、太监(thavi gyan)、刘允(levu yun)、国师(gwavi sri)、禅师(chen sri)、觉义( kyovi)、都纲(du gang)等。这些音译词汇,部分被《智者喜宴》等藏文史籍所吸收,成为见证明代汉藏文化交往交流交融的活化石。

四、明武宗迎请大宝法王的原因和经过

(一)明武宗迎请大宝法王的原因

按《明实录》的说法,武宗是从身边亲信处得知西藏有一能知三生的活佛,所以令太监刘允负责迎请。②《明武宗实录》卷一百三十一。信中关于武宗迎请大宝法王的原因交代得更加明确:一是其“素乐兹教”,即武宗对藏传佛教崇奉已久;二是他从大宝法王派遣来京进贡的灌顶大国师锁南坚参巴藏卜(以下简称“锁南坚参”)处得知了大宝法王“法体再生”的消息。

武宗崇奉藏传佛教一事广为人知。但我们注意到,明武宗前期所交往的僧人,及其所封授的法王、西天佛子等多为驻京藏僧,其中有籍可查者大多来自洮岷等地,例如北京大隆善寺的大觉法王着肖藏卜(chos skyabs bzang po)和大护国保安寺的大善法王星吉班丹(seng ge dpal ldan)出自岷州大崇教寺,大能仁寺的大慈法王那卜坚参(nor bu rgyal mtshan)出自临洮宝塔寺。另外,大慈恩寺法王乳奴班丹(gzhon nu dpal ldan)是一位来自四川的高姓汉人;另一位来自西藏的大德法王绰吉我些儿(chos kyi vod zer),则只是大乘法王派来进贡的使者。这些人在传统藏文史籍中均名不见经传。卓鸿泽在考察这一段历史时曾提出一个疑问:“明武宗极为信奉藏传佛教,但奇怪的是我们几乎未在相关藏文史籍中见到对武宗的记载。基于目前对明代皇室与藏传佛教的联系,我们仍然不能很好地解释这一点。”③Hoong Teik Toh.Tibetan Buddhism in Ming China, Harvard University, 2004.p.193.至此,我们似乎可以解答卓鸿泽先生的疑惑:武宗在藏文史料中名气不大,可能主要因为他与西藏各教派领袖人物并无多少来往,围绕在其身边的藏传佛教僧人,大都是一些来自汉藏文化交界地带洮岷等地的驻京番僧。也正是这个原因,正德十年(1515年)锁南坚参进贡时,大名鼎鼎的大宝法王弥觉多吉业已8岁,但武宗还是首次得知其转世再生的消息。锁南坚参的朝贡之旅可谓跌宕起伏。《明武宗实录》载:

礼部尚书毛纪言:顷者,乌思藏大宝法王违例差大国师锁南坚参巴藏卜进贡,蒙恩不加深究,量减赏赐,本夷觖望,又求全赏,及求五彩佛轴等物,复俱赐给。今又奉特旨,遣人赍送番供。大宝法王一番僧尔,何乃上廑宠遇之隆如此。④《明武宗实录》卷一百三十二,正德十年十二月庚申条。

这条资料表明,锁南坚参正德十年冬天的这次朝贡被视为“违例进贡”,朝廷一开始决定减少对他的赏赐。但后来不知何故,不但给予全赏,而且赐予五彩佛轴等物。关于这一戏剧化转变的原因,藏文史料中留下了颇有传奇色彩的记录:

多杂佛子(指锁南坚参——引者)说,我去汉地贡马,被认为是假的,关进了监狱。当时皇上在金銮殿看到法王圣容。皇上想,若是佛陀[化现],则足上当有法轮等像。法王随即向皇上展示了手、足上的法轮。依此建立了佛像。皇上又见一仙鹤周围众多仙鹤环绕。我因此被放出监狱,有机会觐见圣上。皇上问我,藏地有仙鹤否?我答,无。又详细询问了法王的情况,我汇报了前代皇帝与噶玛巴之间的供施关系等情形。皇上因此封我为 “佛子”(hu tsi rgyal sras),称此西天无量光佛之化身(指八世噶玛巴)因朕之故而降生,并任命我为迎请[法王]的使者。①《历辈噶玛巴传·如意藤》(chos rje krma pa sku phreng rim byon gyi rnam thar mdor bsdus dpag bsam khri shing ), 见BDRC: W1KG3815:pp.301-302.《智者喜宴》第1309页和《水晶石·噶举教法史》下册第15页亦有内容大致相同的记载。

无论说其是“违例进贡”,还是认为其乃“假使者”,锁南坚参在抵京之初被关进监狱的可能性的确很大。藏文史料将锁南坚参得以出狱并被加封为佛子、任命为迎请使者等归功于大宝法王的神通,对其做了神秘化的解释。但我们认为,在此过程中肯定少不了驻京藏僧和近幸宦官的功劳。《殊域周咨录》便称,太监刘允因“抄没刘瑾金银宝货,偷盗数多,播弄威福,声势极如刘瑾,号名二刘。恐后发觉,用谋结喇嘛僧寺,请入番取佛,敕谕异常,赐予刀剑便宜行事。②[明]严从简:《殊域周咨录》,中华书局1993年版,第273页。综合来看,很可能正是刘允等人和驻京藏僧的奔走努力,锁南坚参才能得以获释。

众所周知,噶举派在藏传佛教各派中最早采用活佛转世制度,大宝法王一系正是这一制度的开创者。明朝自太祖以来就与该世系活佛保持着密切来往。早在洪武八年(1375年),明太祖便赐予若必多吉(rol pavi rdo rje1340—1383年)敕书,告诫诸色人等不得打扰其住坐修行。永乐年间,成祖邀请得银协巴赴京,封其为大宝法王,噶举派在内地的影响达于巅峰。得银协巴圆寂后,明成祖派岷州高僧班丹扎释进藏查验灵童,开中央王朝过问西藏活佛转世之先河。③张润平、苏航、罗炤:《西天佛子源流录—文献与初步研究》,社会科学出版社2012年版,第172页。宣德二年(1426年)封六世噶玛巴通瓦敦丹(mthong ba don ldan,1416—1453年)为“慧慈禅师”。宪宗成化七年(1471年)、二十二年(1486年)敕赐七世噶玛巴曲扎嘉措(chos grags rgya mtsho,1453—1524年)礼品,赞其“能敬顺天道,尊事朝廷,恪修职贡,愈久愈虔。兹复遣使以方物来进,诚意可嘉。”宪宗驾崩后,曲扎嘉措举行法事,诵经祈愿,并为新即位的孝宗皇帝祈福。④《智者喜宴》第1088页。孝宗弘治九年(1496年)颁给曲扎嘉措敕书,赐予厚礼。⑤以上几件敕书,均保存在西藏自治区博物馆。正是基于这些因素,虽然武宗起初并不了解大宝法王的具体情况,但当他从锁南坚参口中得知“能知三生”、灵异无比的“活佛”转世的消息,加之本身对藏传佛教的浓厚兴趣和祖宗朝与大宝法王之间源远流长的法缘关系,使他认为自己冥冥之中与大宝法王有着某种神秘联系,决定迎请大宝法王进京。

综上所述,武宗迎请弥觉多吉的决定,显然不像永乐皇帝迎请得银协巴那样有宗教和政治方面的通盘考量,而更像是一场事出突然的“巧合”。如果说武宗对藏传佛教的崇信是其迎请大宝法王的内因,那么锁南坚参的进贡无疑是促成迎请的关键外因。

(二)明武宗迎请大宝法王的经过

如前所述,武宗迎佛一事,自正德十年锁南坚参巴藏卜进贡之后便提上了日程,由太监刘允具体负责。各种汉文史料对于迎佛过程的描述,主要源自《明武宗实录》正德十年十一月己酉条下的这一记载:

命司设监太监刘允往乌思藏赍送番供等物。时,左右近幸言,西域胡僧有能知三生者,土人谓之活佛。遂传旨,查永乐、宣德间邓成(诚)、侯显奉使例,遣允乘传往迎之。以珠琲为譒(幡)幢、黄金为七供,赐法王金印、袈裟及其徒馈赐以钜万计,内库黄金为之一匮。敕允往返以十年为期,得便宜行事。……至城(成)都。有司先期除新馆督造,旬日而成,日支官廪百石,蔬菜银亦百两,锦官驿不足,傍取近城数十驿供之。又治入番物料,估直银二十万,镇巡争之,减为十三万。取百工杂造,遍于公署,日夜不休,居岁余始行。率四川指挥千户十人、甲仕千人,俱西踰两月,至期地,番僧号佛子者恐中国诱害之,不肯出。允部下人皆怒,欲胁以威。番人夜袭之,夺其宝货器械以去,军职死者二人,士卒数百人,伤者半之,允乘良马疾走,仅免。复至成都,仍戒其部下,讳言丧败事,空函驰奏,乞归。时上已登遐矣。⑥才让:《明武宗信奉藏传佛教史实考述》。

从这条资料可知,武宗迎请大宝法王一事在正德十年就已定了下来。武宗命刘允以十年为期请来大宝法王。如此一来,刘允自然不着急进藏迎请,开始了劳民伤财的浩大准备工作。他们在成都等了一年多才启程前去迎请,而信件发出的时间是正德十一年九月,似与“居岁余始行”的说法相合。

但史料中又有“按明大政纪,正德十三年(1518年)三月,上遣中官刘充迎活佛,使乌斯藏”①中国宗教历史文献集成编纂委员会编纂:《藏外佛经》第25册,黄山书社2005年版,第313页。的说法。且前引史料又称,迎请使团仅用了两个多月便抵达了大宝法王所在地。那么,究竟应如何解释直到武宗驾崩的正德十六年(1521年),刘允为首的迎请使团才仓皇回京复命?

《智者喜宴》记载,瞻部洲之主正德皇帝(vdzam gling bdag po cing de rgyal po)按永乐皇帝迎请大宝法王德银协巴之故例(gavu le),送来迎请弥觉多吉前往皇宫的敕书(lung),派来的汉、藏迎请使者有多杂佛子(dom tsha hu tsi)和大太监刘允(thavi kyen chen po livu yun)等人。在这段记录之后有一首祈愿文:“五智如来集聚之上师,怙主三尊化现噶玛巴。带来吉祥如意者佛子(hu tsi rgyal sras pa),愿汝索南监参事业成。”②巴卧·祖拉陈瓦:《智者喜宴》,民族出版社1986年版,第1233页。据此可知,文中“多杂佛子”就是锁南坚参。但是从这条记载还是看不出锁南坚参等人究竟是在哪一年见到了大宝法王,送达了信件。

又查《水晶石·噶举教法史》,牛年(1517年,正德十二年)春节后,多杂佛子等人在佳日(lcags ri)向噶玛巴献上丰厚供养。兔年(1519年,正德十四年),多杂佛子等汉藏使者拜见大宝法王,敬献了珍珠袈裟(mu tig gi rnam sbyar)、圣旨(gser yig)和诏书(vjav sa)等。龙年春节(1520年)后,前来迎请的太监[刘允]拜见了大宝法王,称我们奉皇帝之命前来迎请您,已经过了好几年,请您务必尽快前往宫中。次日,太监坐在轿子上,带着八位太监、一百位大人,以及近万名军人等拜见法王。彼等叩拜作礼之后,宣读了诏书(vjav sa):“西天自现法王座前熏身沐体,叩拜谨启:③“叩拜谨启”(pus mo sa la btsugs nas zhu ba),似乎对应信件汉文原文之“顶礼奉书”。但是这一信息并未出现在信件原文的藏文部分,看来引文者似乎也理解了信件的汉文部分。吾之内心渴望见到噶玛巴,犹如饥渴者企盼甘霖。因汝与吾有缘,望汝以神通力,跨越大山涧前来”云云。④《水晶石·噶举教法史》下册,第13—18页。原文为“vjav sar . nyi ma nub phyogs na lha rang byon chos rjevi drung du lus spos chus bkrus . pus mo sa la btsugs nas zhu ba . nged krma pa snying nas vdod pa la skom pa chu vdod pa ltar . khyed dang las vphro yod pas . la chen chu chen rnams la rdzu vphrul gyis byon shog . ces sogs dang . ”另见《历辈噶玛巴略传·如意藤》,见BDRC: W1KG3815:pp.301-302.

综合分析以上汉藏文史料,明武宗于正德十年决定迎请大宝法王,正德十一年写就了迎请的书信,多杂佛子锁南坚参等人先期赴西藏,约于正德十二年(1517)见到了大宝法王,而刘允于正德十三年才启程,正德十五年(1520)才带着丰厚的礼物将信送到了大宝法王手中。

刘允等人和大宝法王见面的情形,以及刘允使团的浩大声势,在《智者喜宴》中有详细记载。正如才让先生所言,他们之间的相处并不融洽,刘允被描述成一位不信佛教的道教徒(bon po)。⑤此处藏文“苯教(bon po)”应该是指汉地道教。《西天佛子源流录》中便将《安多政教史》中对应的“bon po”译作“奉道者”“道流之辈”或“道者”。参见《西天佛子源流录》第166、167页;智观巴·贡却乎丹巴绕吉:《安多政教史》(mdo smad chos vbyung),甘肃民族出版社1989年版,第215—216页。大宝法王拒不接受邀请,刘允意欲强行将其带往京城,并威胁要带走赏赐物品。《明实录》称使团遭到“番人”抢劫,损兵折将,丧败而归。《智者喜宴》则称刘允等人在返回汉地的途中私吞了礼品。无论如何,大宝法王并未前往北京。才让先生认为主要是因为其当时年纪尚幼,并不适合讲经传法。⑥另一方面,《智者喜宴》称大宝法王通过观测异常天象,预料武宗将不久于世,故未前往。这似乎也可解释为,大宝法王是在获知武宗驾崩的消息之后,才完全拒绝了使团的邀请。

当刘允等人返回内地时,武宗已经驾崩,刘允等人受到了严厉惩罚,随行番僧被捕下狱。至此,轰轰烈烈的迎佛活动画上了句号。武宗迎佛虽以失败告终,但此事在汉藏文化交流史上却留下了深远的影响,《智者喜宴》甚至将明武宗称为噶玛巴的转世:“据称法王却扎加措(指第七世噶玛巴——引者)曾言,若我来世只做一噶玛巴,则难以发扬光大佛教,故当现身为两位噶玛巴。如其所言,正德皇帝即是其化身之一。八世噶玛巴降生与正德皇帝登上狮子宝座在同一年。此皇帝亦著黑帽,称朕乃噶玛巴也。”①《智者喜宴》第1242页。此说虽可视为宗教人士的附会之词,但由此也能看出当时西藏社会对于祖国内地在文化上的认同。

继武宗而立的是崇道抑佛的嘉靖皇帝,他在登基之初,便下旨:“正德元年以来传升、乞升法王、佛子、国师、禅师等项,由礼部尽行查革,各牢固枷钉,押发两广烟瘴地面卫分充军。遇赦不宥。”②《明世宗实录》卷一,正德十六年四月壬寅条。《明史》亦载:“世宗立,复汰番僧,法王以下悉被斥。后世宗崇道教,益黜浮屠,自是番僧鲜至中国者。”③[清]张廷玉等撰:《明史》,中华书局1974年版,第8579页。正因如此,武宗迎请大宝法王一事,成为明代皇帝主动与藏传佛教领袖交流互动的“绝唱”。此后直至明末,西藏各教派僧徒虽然依旧奉贡不绝,但从明朝廷方面而言,主动经略西藏的雄心与能力已不能与明代前中期同日而语。

结语

文章从明武宗于正德十一年以大庆法王领占班丹名义写给大宝法王的汉藏对照信件入手,分析汉藏文化交流史上具有深远影响的“武宗取佛”事件。书信汉文部分使用了特殊的书仪,完全淡化了武宗的皇帝身份。藏译文错误极多,表明其很可能并非由正式负责译写诰敕的机构所拟。信件内容表明,武宗迎请大宝法王的内因是他长期以来对藏传佛教的崇奉;大宝法王所派使者锁南坚参赴京朝贡,传来大宝法王转世的消息,成为武宗最终决定遣使迎请大宝法王的关键因素。武宗在正德十年就已经做出了迎请的决定,升锁南坚参为西天佛子,令其和司设监太监刘允共同负责迎请事宜。锁南坚参先期于正德十二年拜见了大宝法王,说明了朝廷迎请的意愿。但作为使团头号负责人的刘允,却在成都逗留一年有余,直到正德十三年才正式启程,于正德十五年将信件送到了大宝法王手中。大宝法王最终并未接受邀请,刘允等人丧败而归。

值得注意的是,尽管武宗是以书信方式来迎请大宝法王,极力淡化自己的皇帝身份。但在藏族史家眼中,这封在黎吉生看来所用语言显得过分恭敬的信件(His language is almost fulsomely respectful),却仍然被称为具有无上权威的“圣旨”(gser yig)、“敕书”(lung)或“诏书”(vjav sa),而非普通信件。这充分说明,经过百余年的交往交流,以噶玛噶举派为代表的西藏宗教上层已经充分认同了明王朝的权威。即便荒诞如明武宗这样的皇帝,在藏文史书中依然被描述为具有至高无上权威的“瞻部洲之主”。