我国青年社会心态影响因素分析

——基于CGSS2015年调查数据的分析

◇胡维芳 刘 将

一个国家的社会心态与其发展实际密切相关,是时代的“晴雨表”“风向标”,影响每个社会成员的价值取向和行为方式,甚至影响整个国家发展大局。积极健康的社会心态是个人、社会、国家发展进步的重要社会心理基础,也是国家软实力的重要组成部分。《社会心态蓝皮书》指出[1],目前中国社会的总体信任进一步下降,人们彼此间的不信任进一步扩大,不到一半的人认为社会上大多数人可信,其中只有两到三成的人信任陌生人。不信任感表现在社会的方方面面。秩序需求成为突发公共事件中民众的一种基本心理特征,在这种需求无法得到满足的时候,民众就会产生严重的心理困扰甚至恐慌心态[2]。

习近平总书记在纪念五四运动100周年大会上的讲话中明确指出,青年是整个社会力量中最积极、最有生气的力量,国家的希望在青年,民族的未来在青年。青年是社会发展的重要力量,了解与满足青年社会需求是当前研究不可忽视的重要问题。侯其锋在研究青年的社会心态时发现,处于社会转型期的青年其思想意识的多元化是不可避免的[3]。随着产业结构的迅速升级和快速转型,文化模式深刻演进,青年在价值观念、社会心态上呈现出多元并存的状态。而青年作为社会的新生力量和国家未来的建设者,往往是社会发展趋势的“风向标”。因此对青年的关注、关心与关爱是党和国家以及社会各界的一种基本责任[4]。本文以CGSS(中国综合社会调查,Chinese General Social Survey)2015年的调查数据为样本,深入分析目前我国青年社会心态的影响因素,为促进青年的社会心态健康有序发展,提高其社会信任感、社会公平感和幸福感等良好的社会心态提供社会心理学依据。

一、文献综述

社会心态(social mentality)是个体对自身以及社会所持有的比较普遍的社会认知、社会意识、社会情绪和社会态度等心理状态。社会心态存在于人们社会生活的方方面面,不仅对思想和精神状态有影响,还会对日常的行为产生干扰。社会心态产生于个体的心理状态,以群体的方式存在,能影响到社会上其他个体的行为模式、价值观、价值取向、思想或精神状态等方面,最终能影响到整个社会的状态。

国外对于社会心态的研究主要集中于社会心态的概念界定、表现形式以及对个人的影响等方面。早在1921年,美国人格心理学家Allport认为整体的社会心态产生于个体自身的心理状态,并且所有群体的社会心态在其本质上也是个体自身的心理活动,而且我们不应该只是很简单地把社会心态与个体心态对立起来,因为社会心态归根结底还是个体的心理状态的集合[5]。后来,Chance在研究中发现社会关注和人们的社会心态有直接的联系[6]。近年来,Mohwald构建了一个价值观和社会心态的演变过程,他认为社会心态是由价值观直接产生[7]。另外在Edward看来,社会心态是人们彼此间位于同一水平的、相对稳定的心理状态,就像一个国家的本土话、宗教信仰、文学经验等;而“心理流”就是人类彼此间在某一方向上保持一致的总体心理状态,就好像集体无意识等[8]。

国内的研究发现,社会心态作为一个公共传播的概念是伴随着改革开放与社会转型出现的。从中国知网检索到的第一篇以“社会心态”为关键词的文献是古江于1986年发表的《试论改革与社会心理环境》。这篇文章提出我国的经济体制改革既需要有良好的经济、政治和文化环境,也需要有一个良好的社会心理环境[9]。第一篇以“社会心态”为题的文献是左方于1987年发表的《收入差距和社会心态》。该文探讨的是“建立社会主义商品经济”初期因收入差距拉大带来的社会心态问题,从个人的投入和产出讨论了公平感的问题[10]。

社会心态研究崛起的原因是国家政策的需要。2006年10月《中共中央关于构建社会主义和谐社会若干重大问题的决定》提出,要塑造自尊自信、理性平和、积极向上的社会心态。国家“十二五”规划纲要明确提出要弘扬科学精神,加强人文关怀,注重心理疏导,培育奋发进取、理性平和、开放包容的社会心态,把培育和引导社会心态纳入政府执政纲领。党的十九大报告提出,要加强社会心理服务体系建设,培育自尊自信、理性平和、积极向上的社会心态。2011年5月第一本社会心态蓝皮书出版,引起了国内外媒体的广泛关注,“社会信任”等一些主题一时成为媒体传播和讨论的热点,之后社会心态的年度报告受到了从中央到地方各级党政部门的关注和重视,也成为中央和地方党政部门了解民情民意的参考文献[11]。

在研究方法上,近十年开始出现了关于社会心态的调查和一些探讨社会心态机制和研究范畴的文章[11]。2020年2月8日,王俊秀在中央电视总台的直播平台“央视频”所作的“疫情下的社会心态分析”的系列报告引起了社会的关注,带动学术界开展了大量相关调查。王俊秀课题组采用动态社会心态监测的方法,及时捕捉社会心态特点和变化[12]。近年来,任亮宝、孙德梅等采用大数据的方法,分别基于CGSS2013年、CGSS2008年的调查数据分析了我国居民的社会心态[13-14]。但目前未见有学者对青年群体的社会心态采用大数据的方法进行分析研究。

青年作为一个特殊的群体,其社会心态值得关注。2017年,中共中央、国务院印发《中长期青年发展规划(2016—2025年)》,指出要促进青年身心和谐发展,指导青年正确处理个人与他人、个人与集体、个人与社会的关系;加强对不同青年群体社会心态和群体情绪的研究、管控和疏导,引导青年形成合理预期,主动防范和化解群体性社会风险。国内有不少学者对青年社会心态的影响因素进行了研究。张胜红通过对人们日常用语的研究发现,我国青年的社会心态在社会认知、情绪、意识、行为或价值观等方面被常用的网络用语所影响着[15]。李海艳认为,当今复杂多元的思想文化潮流是影响青年的社会心态朝着积极向上发展的主要缘由,同时信息时代手机、电脑等互联网工具散布着各种杂乱无章有害的信息也给青年的社会心态造成冲击[16]。有鉴于此,本文采用CGSS2015年的调查数据,对青年社会心态的现状及影响因素进行分析,以充实完善当下青年社会心态的研究。

二、研究方法

(一)研究工具与对象

本文主要使用CGSS2015年的实证数据。CGSS最早始于2003年,是我国第一个全国性、综合性、连续性的大型社会调查项目,从2003年开始每年一次。CGSS的目的是通过定期、系统地收集我国公民与社会在各个方面的数据,系统地监测社会结构和生活水平质量的互动与变化,总结社会变迁的长期趋势,探讨具有重大理论和现实意义的社会议题,收集和建立社会变动趋势的追踪资料数据库,推动国内社会科学研究的开放性与共享性,阐释具有理论和实践意义的相关问题,为国内和国际的学术界提供研究资源。

CGSS2015年数据于2018年1月1日在中国国家调查数据库的官网上发布。以我国18岁以上城乡居民为调查对象,覆盖全国内地28个省级行政单位,调查共涉及100个县(区),以及北京、上海、天津、广州、深圳5个大城市,最终在全国共调查了478个村(居委会),每个村(居委会)中每个家庭随机调查1人,总样本量约为12000份,收回有效样本10968份,有效率约为91.39%。调查采用多阶段分层抽样法进行,访问形式以面对面访谈为主。在本研究中,主要研究的对象为“80”后和“90”后这类青年人群,共有2411人,占有效样本总人数的21.98%,其中男性人数为1142(47.37%),女性人数为1269(52.63%)。

(二)研究变量

1.因变量。时代决定心态,心态映照时代。社会心态产生于社会个体心理,又以整体的形态存在,进而影响着每个社会成员的社会价值取向和行为方式,影响着国家经济政治和社会发展大局。当前社会问题复杂多样,社会心态能快速敏锐地反应群体心理的变化,所包含的方面非常广泛,有能够影响到社会发展和绝大多数人的行为方式、比较普遍的社会问题或者社会矛盾,还有社会正义、社会信任、社会公平和幸福感等问题。

本文依据前人对因变量选取的维度,结合CGSS2015年的数据,最终选取社会信任、社会公平、幸福感这三个维度作为因变量。具体来说,社会信任对应调查问卷中的A33题,即“总的来说,您同不同意在这个社会上,绝大多数人都是可以信任的”;社会公平对应调查问卷中的A35题,即“总的来说,您认为当今的社会公不公平”;幸福感对应调查问卷中的A36题,即“总的来说,您觉得您的生活是否幸福”。

2.自变量。社会心态是在不同个体心理交汇、相互影响、相互贯通的基础上形成的,它是以每一个个体心理为基础,但又与个体心理有着本质上的差异,社会心态就像一个无形的能量场,影响着个人和社会的心理与行为的同时也被反过来影响着。

影响我国青年社会心态的因素多种多样,本文借鉴前人的研究变量,假定社会心态的影响因素主要为个体自身、家庭环境和社会环境。

个体自身因素。不同的个体对不同的情况会产生不同的反应、想法或态度,个体自身接受教育的水平、工作的经济收入条件、政治面貌等等,都会使个体对事物的态度产生不同的影响。此外,个体内在的性格特征尤其是性格方面的积极特征,良好的情绪、健康的身体等都有可能产生积极的社会心态,反之亦然。本文确定的个体因素变量中,主要考虑受教育水平、身体状况和政治面貌。受教育水平对应问卷上的A7a题:“您目前的最高教育程度是”;身体状况对应A15题:“您觉得您目前的身体健康状况是”;政治面貌对应A10题:“您目前的政治面貌是”。

家庭环境因素。家庭是个体成长的第一环境,家庭环境为个体发展提供了物质条件和精神条件。已有研究表明,家庭环境是影响社会心态的重要变量之一,一个和睦、生活质量好的家庭环境与一个不和谐并且生活质量差的家庭环境相比,父母接受过良好教育与几乎没接受过教育的家庭相比,个体的社会心态会有差异。本文中家庭环境变量对社会心态的影响主要从家庭经济状况、婚姻状况和家庭教育这三个方面考察。家庭经济状况对应问卷上的A64题:“您家的家庭经济状况在所在地属于哪一档”;婚姻状况对应A69题:“您目前的婚姻状况是(出示卡片5)”;家庭教育对应A89、90题:“您父亲(母亲)的最高教育程度是”。

社会环境因素。社会环境因素复杂多样而且一直在变化,不同个体处在不同的社会中会产生不同的性格、行为方式和心理状态。已有研究表明,社会环境的变化和发展是影响人们心态变化发展的最为重要的因素。如医疗卫生保障、社会保障、就业、教育和工资收入等问题都是影响社会心态使之朝着正向前进的重要因素。本研究将结合CGSS2015年的调查数据,着重从阶级认同、工作状态、社会保障这三个方面来考察社会环境变量。阶级认同对应问卷上的A43题:“在我们的社会里,有些人处在社会的上层,有些人处在社会的下层(出示卡片4,这张卡片的梯子要从上往下看,最高“10分”代表最顶层,最低“1分”代表最底层)”;工作状态对应A53题:“您上一周是否为了取得收入而从事了一小时以上的劳动(包括参军)”;社会保障对应A61题:“您目前是否参加了以下社会保障项目”。

3.其他人口学变量。社会心态繁杂多样,需要从不同的角度加以探讨。本文除了假定的三个自变量之外,通过查阅相关研究和前人的研究设计,同时引入信仰、性别以及居住环境这三个人口学变量。个人的信仰对社会心态具有一定影响。性别作为特殊变量,对社会心态有着不可忽视的影响。一般来说性别不同,所关注的事物也不一样,如男性对政治和经济上所发生的事更敏感更感兴趣,而女性更关注旅游、娱乐和购物等方面的事物。处于不同的居住环境对于个体的成长和人格的形成会有不同程度的影响,即居住在城市或者农村的人,其社会心态可能存在显著的差异。

(三)数据处理

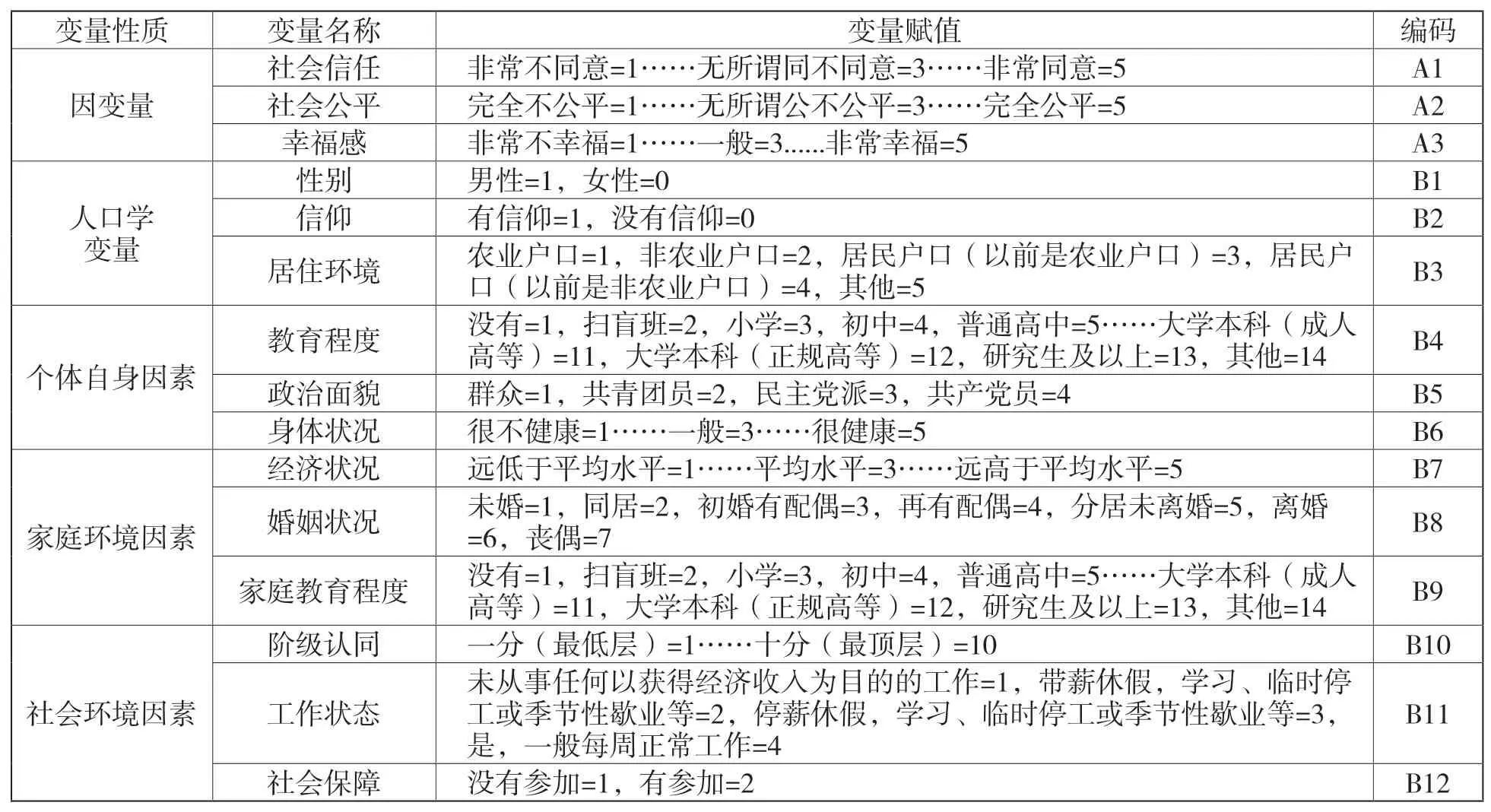

主要使用描述性统计、检验和相关分析等统计分析方法,把因变量和自变量两两比较,找出它们之间的相关关系。表1是关于变量的赋值和编码。

表1 变量赋值与编码

三、结果与分析

(一)青年社会信任、社会公平和幸福感的总体情况

社会信任、社会公平以及幸福感都是影响社会心态的重要指标,青年对社会信任、社会公平和幸福感的认知态度是判断青年社会心态的主要依据。本文根据对2411个样本的分析,去除无法回答和漏答的样本,共获有效样本的百分比为99.17%。对社会信任持认同观点的青年占调查总人数的56.20%,持中立态度者占16.84%,而对社会信任持不认同观点的青年约占26.75%。对社会公平持认同观点的青年占调查总人数的43.63%,持中立态度的青年占24.60%,有31.15%的青年对社会公平不认同。对幸福感的调查发现,约有80.29%的人都能感到幸福,14.72%的人持中立无所谓的态度,只有4.81%的人感到不幸福。

从调查结果来看,青年人的社会信任认同度与社会公平感刚刚达到预期的结果,有近一半的青年对目前社会持有一种不满或不认同的态度,认为现在社会信任和社会公平存在问题,尤其是社会公平,近六成青年不认为社会是公平的。这一结果也许与我国现阶段“90后”毕业生就业难、对工作环境不满意有关。而在幸福感的调查中,近八成以上的青年人感到幸福,说明我国近年来经济文化的迅速发展满足了大部分青年的需求。

(二)我国青年的社会信任现状

以社会信任为因变量,依次探讨社会信任在性别、信仰和居住环境上的差异,之后分析社会信任与个体自身、家庭环境和社会环境因素的相关关系,样本有效率为99.79%。

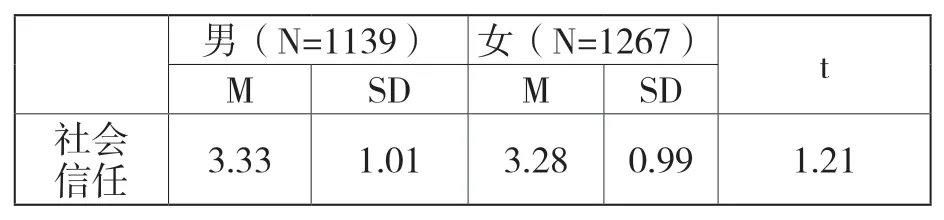

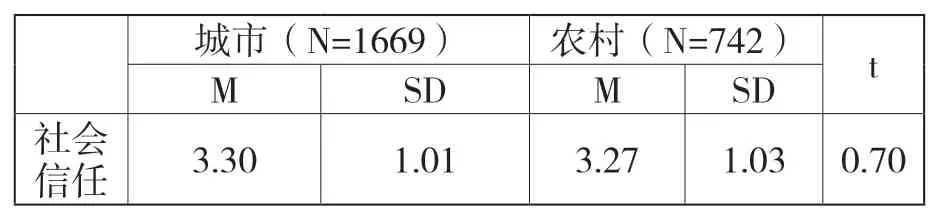

1.社会信任在人口学变量上的差异比较。由表2、表3、表4可知,青年的社会信任在性别、信仰和居住环境上均不存在显著性差异,这表明社会信任对青年的社会心态是没有影响的。

表2 青年的社会信任在性别上的差异比较

表3 青年的社会信任在信仰上的差异比较

表4 青年的社会信任在居住环境上的差异比较

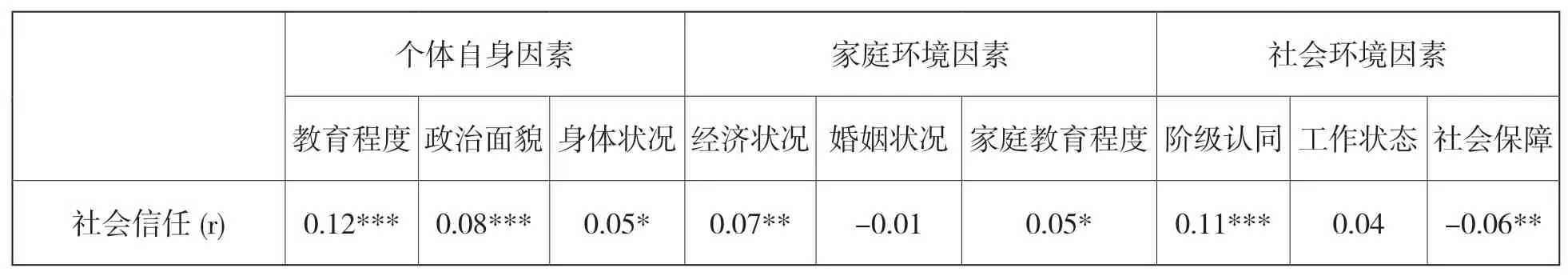

2.青年个体自身、家庭环境和社会环境因素与社会信任的相关分析。把青年个体自身因素、家庭环境因素和社会环境因素分别与社会信任进行Spearman相关分析,结果见表5。可知,青年的个体自身因素与社会信任具有显著的正相关,相关系数依次为0.12、0.08、0.05,其中教育程度和政治面貌有极其显著的正相关。在青年的家庭环境因素中经济状况与社会信任具有非常显著的正相关(r=0.07),婚姻状况与社会信任的相关不显著,家庭教育程度与社会信任存在显著的正相关(r=0.05)。在青年的社会环境因素中阶级认同与社会信任具有极其显著的正相关(r=0.11),工作状态与社会信任之间的相关不显著,社会保障和社会信任具有非常显著的负相关(r=-0.06)。

表5 青年个体自身、家庭环境和社会环境与社会信任的相关分析

3.我国青年的社会公平现状。以社会公平为因变量,依次探讨社会信任在性别、信仰和居住环境上的差异,之后分析社会公平与个体自身、家庭环境和社会环境因素的相关关系,样本有效率为99.38%。

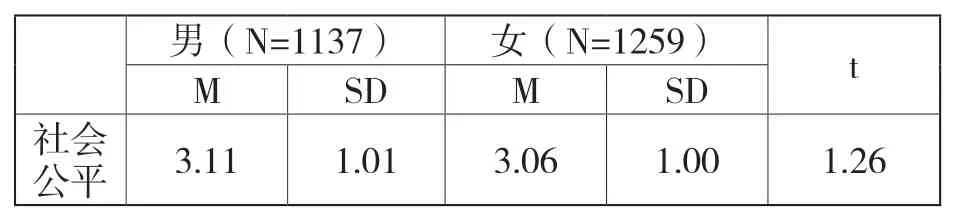

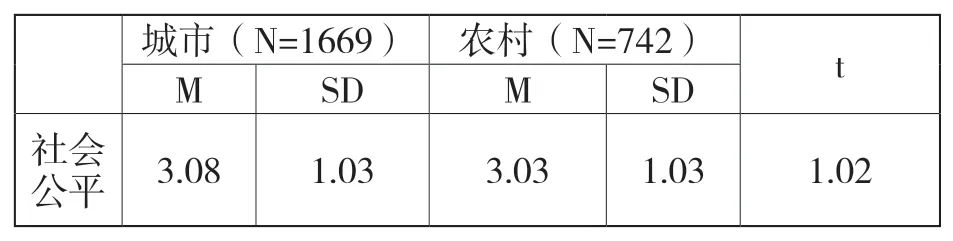

(1)社会公平在人口学变量上的差异比较。由表6、表7、表8可知,青年的社会公平在性别和居住环境上的差异不显著,在有无信仰上具有显著性差异(t(2372)=2.23)。这表明具有信仰的青年对社会公平的认同度要显著高于没有信仰的青年。

表6 青年的社会公平在性别上的差异比较

表7 青年的社会公平在信仰上的差异比较

表8 青年的社会公平在居住环境上的差异比较

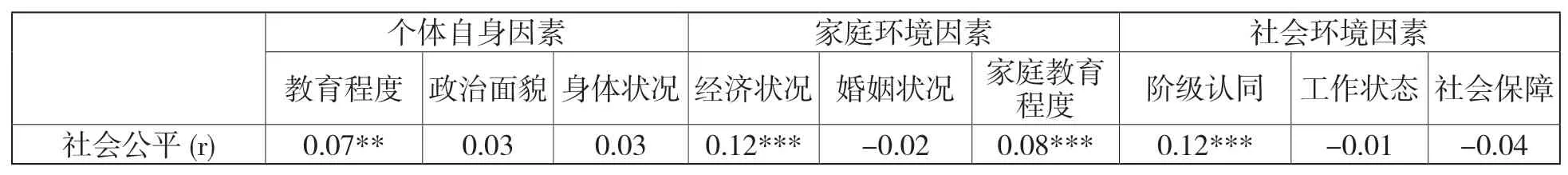

(2)我国青年个体自身、家庭环境和社会环境因素与社会公平的相关分析。把青年个体自身因素、家庭环境因素和社会环境因素分别与社会公平进行Spearman相关分析。

由表9可知,青年的个体自身因素中教育程度与社会公平具有非常显著的正相关性(r=0.07),而政治面貌和身体状况与社会公平不具有显著的相关关系。在青年的家庭环境因素中经济状况和社会公平具有极其显著的相关(r=0.12),但婚姻状况和社会公平没有显著的相关关系,家庭教育程度和社会公平具有极其显著的正相关(r=0.08)。在青年的社会环境因素中,阶级认同和社会公平具有极其显著的正相关(r=0.12),而工作状态和社会保障与社会公平均不存在显著的相关关系。

表9 青年个体自身、家庭环境和社会环境与社会公平的相关分析

(三)我国青年的幸福感现状

以幸福感为因变量,依次探讨幸福感在性别、信仰和居住环境上的差异,之后分析社会信任与个体自身、家庭环境和社会环境因素的相关关系,样本有效率为99.83%。

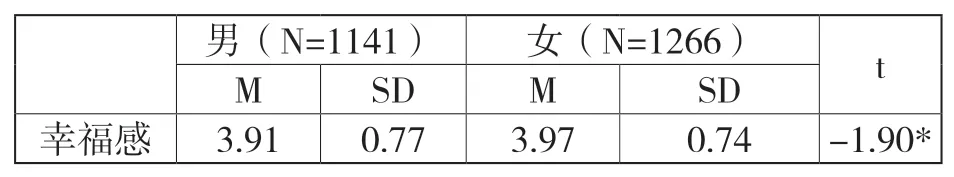

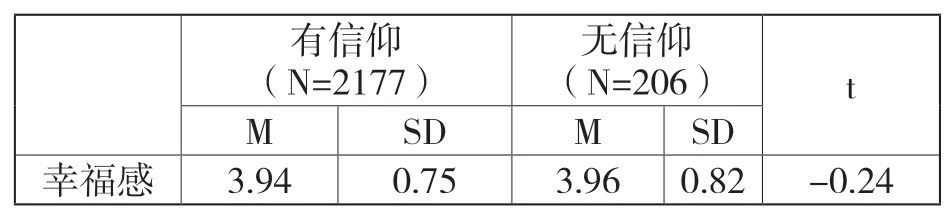

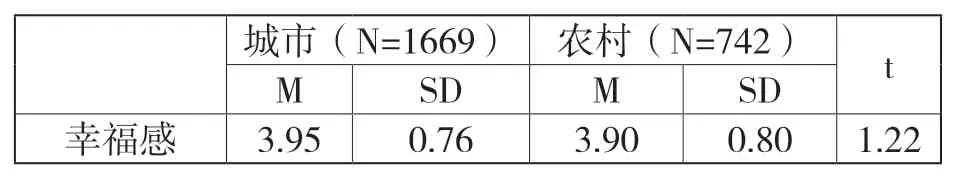

1.幸福感在人口学变量上的差异比较。由表10、表11、表12可知,青年的幸福感在有无信仰和居住环境上均没有显著性差异,而幸福感在性别上具有显著的差异(t(2407)=-1.90)。这表明青年女性的幸福感要显著高于男性。

表10 青年的幸福感在性别上的差异比较

表11 青年的幸福感在信仰上的差异比较

表12 青年的幸福感在居住环境上的差异比较

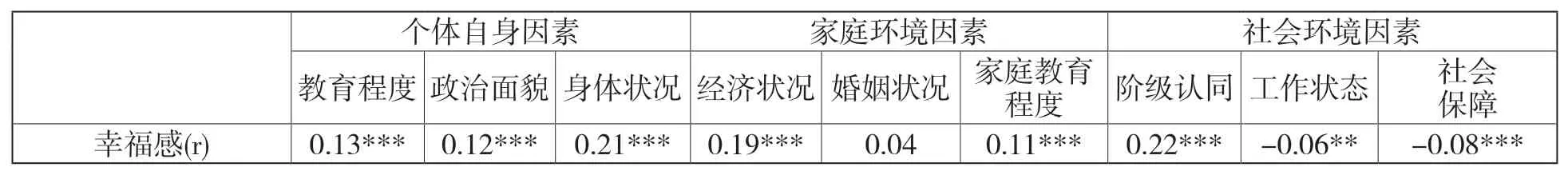

2.我国青年个体自身、家庭环境和社会环境因素与幸福感的相关分析。把青年个体自身因素、家庭环境因素和社会环境因素分别与幸福感进行Spearman相关分析。由表13可知,青年个体自身因素中,教育程度、政治面貌和身体状况均与幸福感具有极其显著的正相关,相关系数r依次为0.13、0.12、0.21。在青年的家庭环境因素中经济状况和家庭教育程度与幸福感具有极其显著的正相关,相关系数r分别为0.19和0.11,而婚姻状况和幸福感之间不存在显著的相关关系。在青年的社会环境因素中阶级认同和幸福感具有极其显著的正相关(r=0.22),工作状态和幸福感具有非常显著的负相关(r=-0.06),社会保障和幸福感具有极其显著的负相关(r=-0.08)。

表13 青年个体自身、家庭环境和社会环境与幸福感的相关分析

结语

本文以实际调查的数据为依据,从社会信任、社会公平和幸福感三个维度对我国青年社会心态的总体情况进行统计分析,作了较为清晰的描述。同时,分别探讨了个体自身、家庭环境以及社会环境三因素对青年社会心态所产生的影响。

我国青年的幸福感和社会信任认同度良好,但是对社会公平认同感较低。而且青年的个体自身因素、家庭环境因素和社会环境因素,都对青年的社会心态有着重要的影响。具体表现为:青年自身因素与社会心态各维度之间存在显著的相关性;家庭环境因素与社会心态存在显著的正相关,并且对幸福感具有非常显著的正向预测作用;社会环境因素与青年社会心态具有显著的相关,其中阶级认同对社会心态的有很好的预测作用。为此,政府需要不断改革和完善社会制度,创建一个和谐稳定的社会环境,增强青年对社会公平的认同度,以减少青年的不良社会心态。打造一个诚信友善、公平法治的社会环境,维护社会公平,加强社会信任,在增强青年幸福感和社会信任的同时,还要正确疏导青年的消极负面的情绪,进而培养青年积极向上、开放和包容的社会心态。