腊八粥:当传说遇上历史

叶林 杨学问

写美食,不用“正面冲突

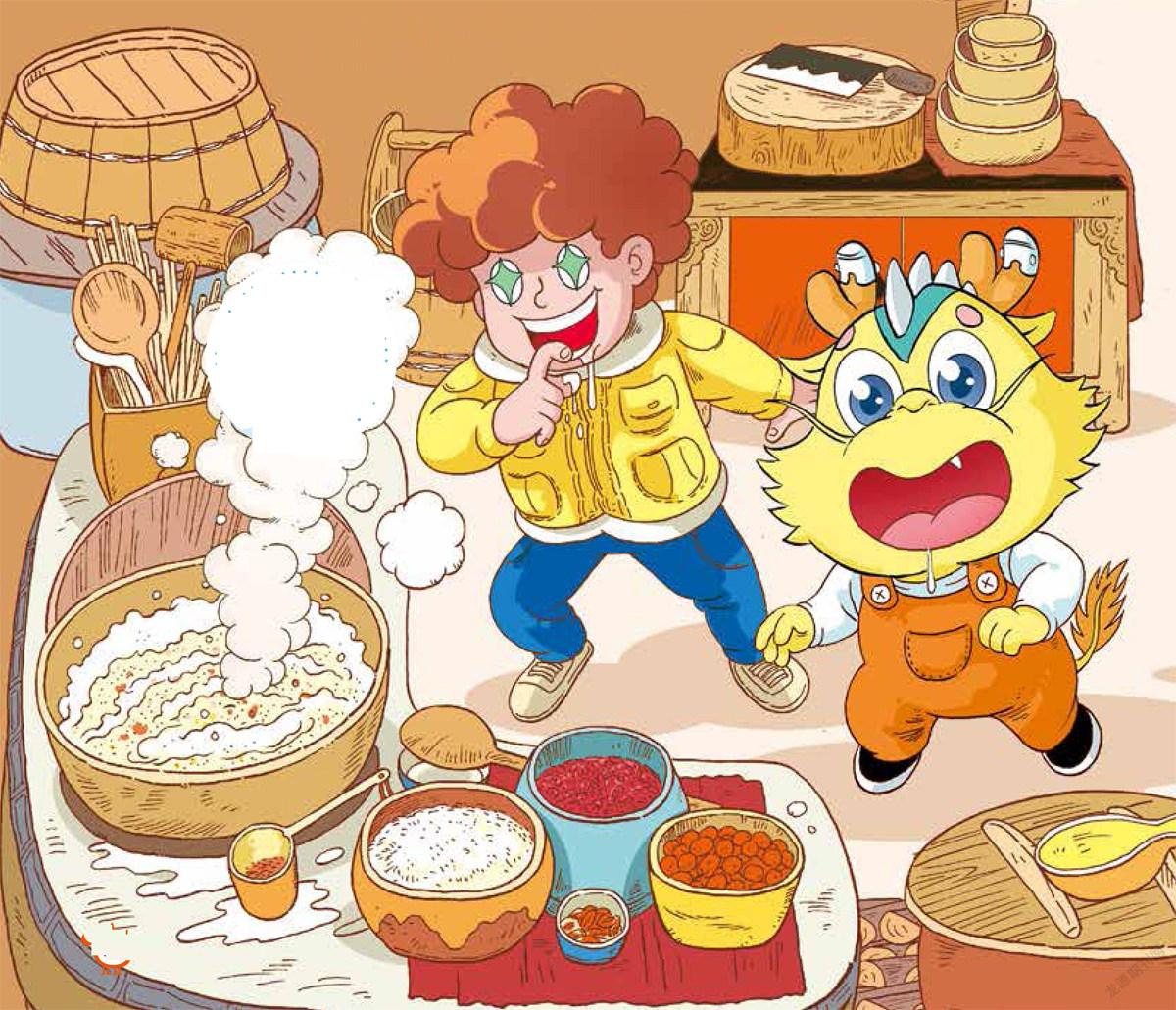

一般来说,我们写美食,都会对美食进行正面描写,通过美食的颜色、质地、香味、口感来写出它的美味。

但是,在《腊八粥》这篇课文中,沈从文爷爷并没有直接描写腊八粥,而是通过描写主人公八儿的语言、心理、动作,侧面烘托出腊八粥的美味!

一、用对话表现人物对腊八粥充满期待的心情

“妈,妈,要到什么时候才……”

“要到夜里!”其实他妈妈所说的夜里,并不是上灯以后。但八儿听了这种松劲的话,眼睛可急红了。锅中的粥,有声无力的叹气还在继续。

“那我饿了!”八儿要哭的样子。

“饿了,也得到太阳落下时才准吃。”

……

“妈,妈,等一下我要吃三碗!我们只准大哥吃一碗。大哥同爹都吃不得甜的,我们俩光吃甜的也行……妈,妈,你吃三碗我也吃三碗,大哥同爹只准各吃一碗,一共八碗,是吗?”

“是啊!孥(nú)孥说得对。”

“要不然我吃三碗半,你就吃两碗半……”

二、用心理描写反映人物渴望吃到腊八粥的急切心理

锅中的一切,对八儿来说,只能猜想:栗子已稀烂到认不清楚了吧,饭豆会煮得浑身肿胀了吧,花生仁吃来总该是面面的了!枣子必大了三四倍——要是真的干红枣也有那么大,那就妙极了!糖若放多了,它会起锅巴……

三、用动作“看”,表达人物看到腊八粥煮熟后发生变化的惊异心理

“呃……”他惊异得喊起来了,锅中的一切已进了他的眼中。

这不能不说是奇怪呀,栗子跌进锅里,不久就得粉碎,那是他知道的。他曾见过跌进黄焖(mèn)鸡锅子里的一群栗子,不久就融掉了。饭豆煮得肿胀,那也是往常熬粥时常见的事。花生仁脱了它的红外套,这是不消说的事。锅巴,正是围了锅边成一圈。总之,一切都成了如他所猜的样子了,但他却没想到今日粥的颜色是深褐。

腊八粥从何而来

腊八粥作为中国传统节日腊八节的专有美食,“可可豆”们大多都喝过,但你们知道腊八粥是什么时候出现的吗?关于它有着怎样的故事呢?

传说很精彩,历史也很有趣,一起来看看腊八粥的传说与历史吧。

教训派 教育后人要勤俭持家

缅怀派 缅怀爱国名将岳飞

信仰派 纪念释迦牟尼得道成佛

感恩派 腊八粥救了皇帝的命

在上面这些传说中,煮粥的这一天都是“腊八(农历腊月初八)”,“腊八粥”的名字也正由此而来。

既然是传说,那么它们多半不是真实上演的故事。历史上,腊八粥究竟是怎么来的呢?现在,轮到我们的考证派出场还原腊八粥的历史了。

腊八的前身是腊日

腊八是中国的传统节日,最早可以追溯到先秦时期。那时,冬季有两个重要的年终祭祀:蜡祭和腊祭。蜡祭祭拜的是保护农业生产的百神,而腊祭祭拜的是先祖以及五祀:户神、灶神、土神、门神、行神。

对人们来说,蜡祭就是一场狂欢。冬天,忙完农事后,人们终于闲了下来。此时,五谷丰而仓廪(lǐn)实,人们便用丰收的谷物作供品,答谢百神的关照,祈求来年风调雨顺、五谷丰登。有一次,孔子领着学生参观蜡祭,问子贡有什么感受。子贡连连摆手,说不知道这有什么值得庆祝的。孔子说:“百日之劳,一日之乐,一日之泽,非尔所知也。”意思是,人们辛苦了一百天,才有这一天的快乐,一天的恩泽,不是你能理解的。

而腊祭的日子,也被称为腊日。在这一天,人们会猎取禽兽来祭祀先祖及五祀。当时的人们总是把疾病和鬼怪联系在一起,若是出现头晕眼花、感冒发烧、腿脚抽筋等症状,就以为是鬼怪附体。因此在腊日的前一天,人们会举行一种名叫“大傩(nuó)”的活动,也就是今天的非物质文化遗产“傩戏”的前身。人们戴着面具,手握盾牌和弓箭,手舞足蹈地做出驱赶鬼怪的样子。祭祀过后,大家就敞开肚子吃肉、喝酒。也就是说,当时,腊日的主要食品是肉。这从“腊”字的偏旁上也可以看出来。

无论是蜡祭,还是腊祭,都在岁末年终之时举行。因此,农历十二月被称作腊月,标志着辛勤劳作了一年的人们开始休生养息,迎接新年的到来。

秦汉以后,人们渐渐地混淆了蜡祭和腊祭,两者开始合并成一个节日,即腊日,并成为重要的民俗节日。直到南北朝时期,“十二月八日为腊日”才渐渐固定下来。

到唐宋时期,朝廷甚至规定腊日放假三天,与民同乐。在这个节日里,除了传统的祭祀、打猎活动,朝廷还要赐食、赐衣、赐物。

腊八粥的登场

“可可豆”们可能会纳闷儿:咱们不是说腊八粥的起源吗?为什么说到现在,腊八粥还没登场?

事实上,在唐朝以前,腊日并没有专门的美食,人们吃的都是祭祀过后的食品。到了唐朝,腊日才渐渐出现了专有美食——馅饼,但依然没有粥的身影。

粥的起源很早,传说黄帝“始烹谷为粥”。尤其是在饥荒年间,无论官方还是民间,救济灾民的常用手段就是施粥。这倒跟前面的四个传说很契合,即粥肩负着救命的重任,但它从来就不是哪个节日的专有食品。

到了宋朝,腊八粥才“犹抱琵琶半遮面”地登上历史舞台。宋朝文学家孟元老的《东京梦华录》是记载腊八粥的最早文献:(十二月)初八日……诸大寺作浴佛会,并送七宝五味粥与门徒,谓之“腊八粥”。都人是日各家,亦以果子杂料煮粥而食也。这段文字传达了两个重要信息:一是腊八节这天,各大寺庙会煮腊八粥送给门徒;二是寻常百姓家,也会在这一天用果子、杂粮煮粥。腊八节喝腊八粥,才流传开来成为一大民俗。

随着北宋皇室的北狩(皇帝被掳到北方),以及南宋定都杭州,腊八粥传播的范围越来越广,形成了北方腊八粥以咸为主,南方腊八粥以甜为主的局面。

在宋朝,做一碗合格的腊八粥可不容易。寺庙对腊八粥有着严格的要求,粥煮熟后竖着插入一把勺子,如果勺子不倒,就证明这是合格的粥。腊八粥的原料也很有讲究,以米和豆为主原料,而且要煮成红色,否则它就不是合格的腊八粥。

所以,当时人们煮腊八粥都要加入红小豆、红枣、红米,甚至有毒的朱砂。在陕北、河南等中北部地区,在腊日祭祀结束后,人们会把腊八粥涂抹到门框、灶台上,用以驱鬼逐疫。这是因为从远古时代起,人们就把红色之物看作可以驱鬼辟邪的神器,古代的医生们也认为红小豆有消瘟避疫的功能,甚至连东汉著名的医学家张仲景也不例外。

如今,在腊八节喝腊八粥依然是全國各地重要的习俗。在杭州的灵隐寺,每逢腊八节,僧人们都会摆放数口蒸汽大锅,24小时不间断地熬制几万份腊八粥,赠送给到来的市民。一碗软糯的腊八粥,传承着千年的文化,昭示着新年马上就要到来,表达了人们对美好生活的向往。

舌尖上的腊八节——腊八粥的兄弟们

除了腊八粥,在腊八节这天,各地还有很多富有地方特色的美食。它们和腊八粥一道,让腊八节变得更加有滋有味,也丰富了中华传统美食清单。

麦仁饭

主要流行于青海地区。

在腊八前一天晚上,当地人会将麦仁与牛羊肉同煮,加上各种作料,用一夜文火熬制出一锅香喷喷的麦仁饭。

腊八蒜

主要流行于北方,尤其是华北地区。在腊八这一天,人们将剥了皮的蒜瓣放到一个密封的罐子里,倒入米醋,封上罐口。泡在里面的蒜瓣会慢慢地变绿,变得像碧玉一般,到过年的时候就可以吃了。腊八蒜是饺子的“黄金搭档”。

腊八豆

主要流行于湖南地区。每年立冬后,当地人先将黄豆泡软煮熟,再进行发酵制曲,之后加入辣椒、大蒜、白酒等作料,装入容器内密封。等到腊八前后,腊八豆就可以吃了,用它拌饭、炒菜都是极好的。

腊八面

主要流行于陕西关中地区。在腊八前一天晚上,人们将黄豆、红豆泡软,第二天用它们熬汤,有些人家甚至会提前用文火熬一整晚;然后将面条下入豆汤中,加入炒制的臊子,就是一碗热气腾腾的腊八面。当地人的腊八节就在这碗腊八面中拉开了帷幕。

腊八豆腐

主要流行于安徽省黟(yī)县地区。在腊八前后,当地家家户户都要晒制豆腐。腊八豆腐用大豆、辣椒、五香等原料,经熬煮、滤渣、定型、压制、烘烤、晾晒6道工序制作而成,又鲜又香,有“素火腿”之称。