高水平综合性学术期刊论文科研合作特征与影响力研究

尚媛媛 张琳 曹喆 赵文静 黄颖

摘 要:[目的/意義]探究中国高水平综合性学术期刊论文(简称“高水平期刊论文”)的合作特征与影响力,有助于明确适合我国开展高水平科学研究的合作模式,推进高水平研究的发展。[方法/过程]借助比较分析和回归分析,在划分不同合著规模的基础上,探究中美Nature、Science论文的合作与影响力特征以及二者之间的关系。[结果/结论]中国大规模合著明显,较依赖国际合作且参与率、主导率均较低,而美国较多以小规模合著和非国际合作的方式发表论文,参与率和主导率较高;中国高学术/网络社会影响力论文占比均较高,但这些论文多以大规模合著、国际合作的方式完成;作者/国家数量对论文影响力有一定影响,但并非作者/国家数量越多,影响力越高,合作方式与合作对象更为重要,国际合作、同美国合作对论文影响力有积极作用。

关键词:学术期刊;Nature;Science;中国;美国;科研合作;作者合著规模;学术影响力;Altmetrics

DOI:10.3969/j.issn.1008-0821.2022.02.015

〔中图分类号〕G322.5 〔文献标识码〕A 〔文章编号〕1008-0821(2022)02-0163-15

Research on the Characteristics in Scientific Collaboration and the

Impact of Articles from High-level Multidisciplinary Academic Journals

——Observation from Nature/Science Articles of China and the US

Shang Yuanyuan1,2 Zhang Lin1,2,3* Cao Zhe1,2 Zhao Wenjing1,2 Huang Ying1,2,3

(1.School of Information Management,Wuhan University,Wuhan 430072,China;

2.Center for Science,Technology & Education Assessment(CSTEA),Wuhan University,

Wuhan 430072,China;

3.Centre for R&D Monitoring(ECOOM)and Department of MSI,KU Leuven,Leuven B-3000,Belgium)

Abstract:[Purpose/Significance]A study on the characteristics in the collaboration and the impact of high-level multidisciplinary academic journals(hereinafter referred to as high-level journal articles)from China is conducive to figuring out a suitable collaboration mode for conducting advanced scientific research in our nation,so as to promote the development of high-level research.[Method/Process]With the division of four types of collaboration scale,comparative analysis and regression analysis were employed to probe into the characteristics in collaboration and impact as well as their relationship for articles published in Nature/Science from China and the US.[Result/Conclusion]In terms of the scientific collaboration,China features large-scale and international collaboration but relatively low participation rate and dominance rate.By contrast,the US prefers small-scale and domestic collaboration,who also has higher participation rate and dominance rate in the international collaboration.As for the impact of publications,the proportions of articles with high academic impact and articles with high Altmetric score are larger among the articles from China.However,these articles are mainly generated by large-scale international collaboration.As for the relationship between the two sides,the number of authors/countries collaborated has a certain influence on publications' impact.However,international collaboration and selection of partners are more important for generating high-impact publications.Collaboration with countries with strong research capability(e.g.,the US) can positively increase the impact of articles.

Key words:academic journals;Nature;Science;China;the US;scientific collaboration;collaboration scale;academic impact;Altmetrics

高水平综合性学术期刊是高质量科研成果的主要发表渠道,其所刊载的论文具有相对较高的影响力和科学价值,探索这些论文的特征对于推动高水平成果产出具有重要意义。科研合作与影响力是学术论文的重要外在表征。随着科学研究日益复杂化,科研活动愈发趋向协同与合作,跨国界、跨学科、高投入、多人员参与的科研合作已成为当前科学研究不可或缺的模式。作为“大科学”和“科学专业化”的重要趋势,科研合作在共享知识和科研资源,进而提升成果影响力方面具有积极作用[1-2]。在科技评价政策由注重“量”向关注“质”转变的背景下[3-4],科研成果的影响力也备受关注。科研合作与影响力的关系是一个历久弥新的话题,科研合作有着合著数量、合著对象、合作方式、合作程度、合作网络等不同的表现形式,能够作用于科研成果的影响力。

当前,中国在国际学术期刊上发表的论文总量已居世界第2位[5],且以联合署名形式发表的合作论文愈发常见[6]。在合著规模方面,Liu L等[7]基于Web of Science(WoS)收录的2 600多万篇论文的研究发现,相较于全球其他国家,在中国的科研论文产出中,由大团队完成的论文越来越多。高水平综合性学术期刊具有较高的国际声誉和学术水平,其所载论文有一定的代表性。在中国国际论文大团队合作趋势显著的背景下,中国高水平综合性期刊论文(简称“高水平期刊论文”)是否同样大规模合著特征明显?进一步地结合影响力来看,是否合著规模越大,影响力越高?在国际比较视角上,同美国相比有怎样的特点和差异?相关分析对于有针对性地鼓励科研合作进而推动高水平科学研究的发展而言具有理论和现实意义。本研究在梳理和借鉴现有研究的基础上,综合运用描述性统计和回归分析方法,针对高水平期刊论文的科研合作特征和影响力及二者的关系进行多维度探索与分析。

1 文献综述

在通信技术的进步与全球化进程的推动下,世界范围内的科研合作愈发普遍,作者规模不断扩大[8-10]。科研合作聚集不同背景、专业知识的科研人员,实现资源融合和知识互补,具有多样性特征的作者在合作解决复杂问题、申请科研经费方面有明显优势[11-13]。在科学合作与学术影响力关系方面,已有研究证明了科研合作与学术影响力之间的积极关系,合著论文比独著论文有更高的学术影响力[11],国际合作论文也显现出更高的学术影响力[2,14]。然而也有研究发现,作者数量与论文的引文影响之间没有相关性[15],国际合作也并非对所有国家都同样有利[16]。此外,不同学科领域论文的合作方式与引文影响也有所不同[17]。因而,对于科研合作是否产生了更有影响力的科研成果这一问题还有待在具体情境下进一步探索。

通常,关于科研合作与影响力的研究多着眼于论文的引文影响,诚然,被引频次是论文学术影响力的重要表征。然而在社交媒体蓬勃发展的当下,单一引文指标难以全面反映论文的影响力。2010年,Priem J等率先提出补充计量学(Altmetrics)的概念,尝试利用网络和社交媒体等信息交流数据来衡量和计算研究成果的影响力[18],可视之为网络社会影响力[19]。关于科研合作与网络社会影响力的关系,有研究发现,合作国家、合作机构和合作作者的数量与网络社会影响指标之间存在中度和弱

相关[20]。但是针对高水平期刊论文的科研合作与网络社会影响力的研究还较为缺乏,因此本研究不仅关注论文的学术影响力,也探究论文的网络社会影响力,以期从更为全面的视角反映论文在不同维度的影响力。

在高水平综合性学术期刊论文研究方面,Nature和Science作为享有盛誉的科学期刊,其所刊载论文具有较高的学术水准和认可度,可视为高水平综合性学术期刊的代表。我国已有若干针对此类期刊的研究,关注到了包括文献数量、文献类型、核心作者与机构、合作演化与合作网络等维度[21-23],也有基于被引频次的影响力分析[24]和基于Altmetrics社交网络关注度分析[25-26]。然而针对高水平期刊论文科研合作特征与影响力及二者关系的研究还较为缺乏,也尚未有研究在国际比较的视野下对此展开分析。因而,本文以发表于Nature和Science期刊上的论文为研究对象,重点关注以下3个问题:①中国不同合著规模的高水平期刊论文在科研合作及影响力方面有怎样的特征?②高水平期刊论文的科研合作特征与论文影响力有怎样的关系?③与全球科研强国美国相比,中国在上述方面又有怎样的特点和差异?

以上问题的关注对探究我国科研合作特征与发展路径有重要意义。我国作为全球科研大国,在科学研究的原创性和创新性方面尚存较大提升空间,尤其高水平研究仍处于追赶全球的态势。本研究一方面有助于明确我国所参与的高水平期刊论文的合作特征,探索适合我国科研合作的模式,对促进高水平成果产出具有借鉴意义;另一方面,通过对比美国高水平期刊论文,可明晰我国高水平期刊论文科研合作的独特性以及与国际发达国家之间的差异性,从而为推动我国高水平研究提供有益参考。

2 數据和方法

2.1 数据样本

科学的发展不仅有赖于各学科大量知识的涌现,而且取决于为数不多的重要成果所产生的巨大推动作用。本研究以发表于Nature、Science期刊的研究型论文为研究对象,将之视为高水平期刊论文的代表。本研究从WoS数据库获取1980—2020年发表在Nature、Science期刊上文献类型为Article的数据,共75 470篇文献。由于科研体制存在地区差异,本研究中的“中国”代指“中国内地(大陆)”,不包括港澳台地区的数据。

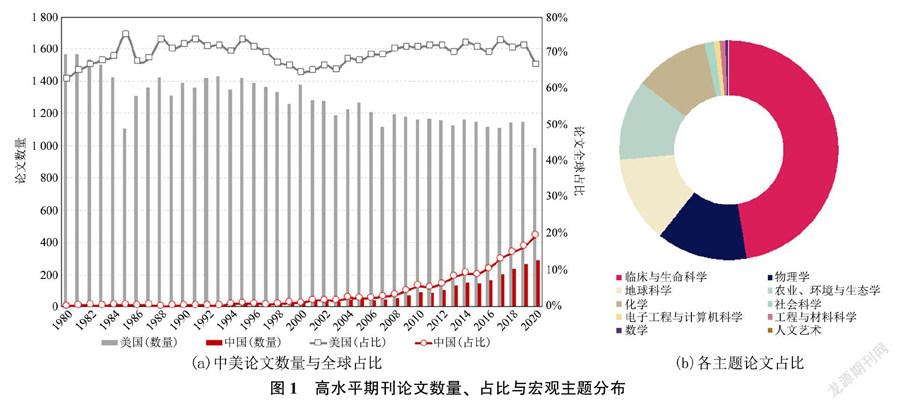

中美高水平期刊论文数量与全球占比的时序变化如图1(a)所示,美国高水平期刊论文的全球占比变化相对较为稳定,中国近年来高水平期刊论文增长显著。考虑到Nature、Science所收录文献的主题较为广泛,为了能够在具体分析中兼顾主题差异,本研究基于Incites的引文主题(Citation Topics)功能,获取本数据集所涉及的文献在单篇文章层面的研究主题,共74 169篇文献有宏观层面的研究主题(98%)。各宏观主题的论文数量分布如图1(b)所示,可以发现大多数论文集中于临床与生命科学(47.4%),也有相当比例的论文分布在物理学(13.41%)、地球科学(12.78%)、农业、环境与生态学(11.87%)、化学(10.94%)。社会科学(1.38%)、电子工程与计算机科学(0.88%)、工程与材料科学(0.83%)、数学(0.39%)、人文艺术(0.12%)的论文数量较少。

本研究重点关注论文的影响力,被引频次是文献计量学中衡量论文学术影响力的重要指标;Altmetrics是一种通过追踪科研成果的网络关注度来反映科学研究社会影响力的方法,具有更高的实时性、多样性和广泛性[27]。为了更全面地探究高水平期刊论文的影响力,本文在传统引文分析的基础上,进一步对可获取Altmetrics分数的论文展开网络社会影响力层面的探究。考虑到论文发表年份对被引频次和Altmetrics分数的影响,本文采用百分比法对论文的被引频次和Altmetric分数进行标准化处理[28]。

基于文献的作者和机构地址信息,本研究对论文进行了不同维度的标注:①合著规模:单篇论文的作者数量;②国际合作论文:基于作者隶属机构的所属国家/地区,由两个或两个以上国家/地区作者合作发表的论文。根据合作国家/地区的数量,国际合作论文可进一步划分为双边合作与多边合作;③非国际合作论文:作者隶属机构地址属于同一国家/地区的论文;④某国的参与率:基于国际合作论文,单篇论文中“某国学者数量/论文作者总数量”;⑤某国的主导率:由于通讯作者在通常情况下是课题的负责人,对论文创作有重要作用,可视为论文的主要贡献者[29]。因此基于通讯作者,本研究中某国的主导率表示基于国际合作论文,某国论文集中“某国学者担任通讯作者的国际论文数量/该国国际合作论文总量”。

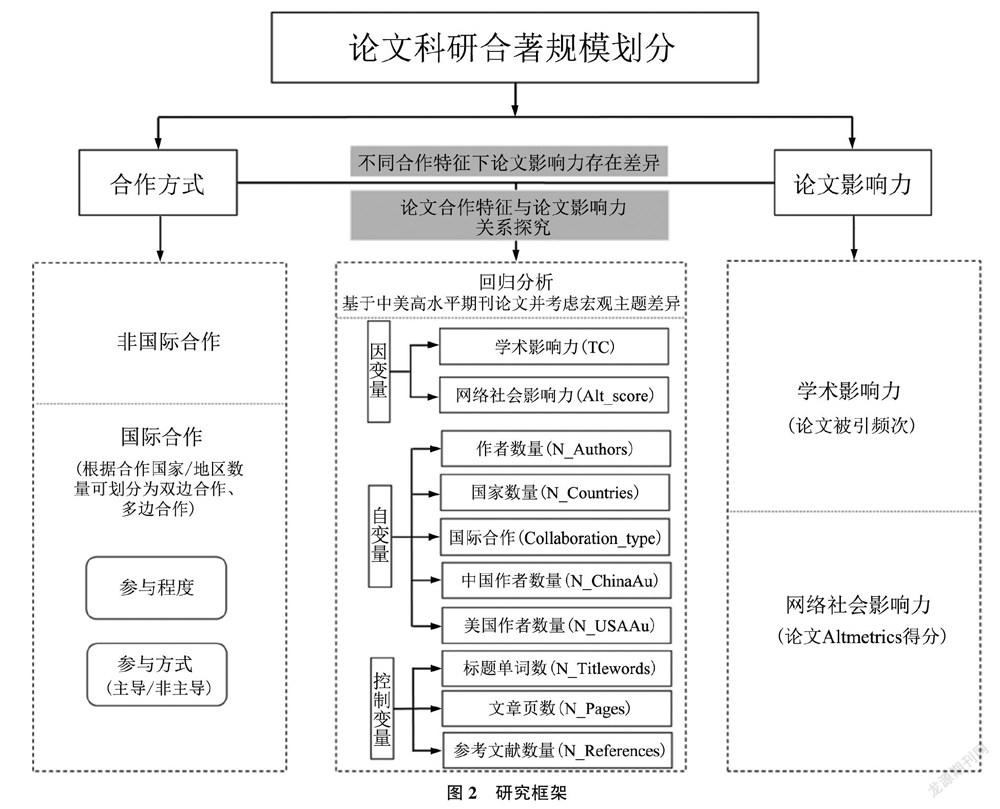

2.2 研究框架与方法

图2是本文的研究框架与方法,本文在划分高水平期刊论文作者合作规模的基础上,一方面关注国际合作与非国际合作的合作方式,通过对参与程度、参与方式的探究,剖析论文的合作特征;另一方面关注此类论文在学术和网络社会两个层面的影响力,以期从更为全面的视角呈现其影响力特征。在现象分析的基础上,本文通过设置因变量、自变量和控制变量,利用回归分析的方法进一步探究论文科研合作特征与影响力之间的关系,以期为我国高水平科学研究提供科研合作层面的针对性建议。

3 结果与分析

本部分从多个维度分析中美高水平期刊论文在科研合作和影响力方面的特征,再进一步通过回归分析探究科研合作特征与论文影响力的关系。

3.1 合作特征分析

3.1.1 科研合著规模

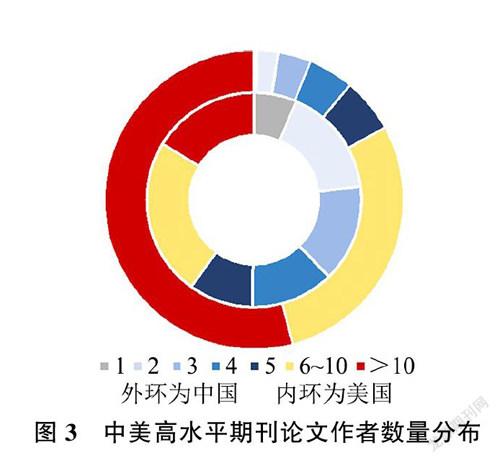

从中美高水平期刊论文的合著规模来看,如图3所示,美国多以2~5人合著(53.54%)的方式完成,而中国则大规模合著(大于10人)较为突出(54.19%)。在独著方面,中国仅有0.33%的论文以独著(1位作者)的方式完成,远低于美国6.41%的独著论文占比。

从中美高水平期刊论文合著规模的历时性变化来看,如图4所示,二者有共性,也有差异。从共性来看,独著论文逐渐消失,大规模合著渐成趋势。从各自特征来看,中国高水平期刊论文的合著规模变化波动性较大,可分为两个阶段:2000年之前,中国有一定数量的高水平期刊论文是由2~5位作者合著的方式完成;2000年以来,2~5位作者合著论文逐渐减少,尤其是2~3人合著的论文几近消失,与此形成鲜明对比的是超过10人合著的论文不断增多。相较而言,美国高水平期刊论文的合著规模变化较为平稳,独著论文和2~5人合著的论文逐渐减少,6~10人合著论文占比变化较为平稳,超过10人合著的论文稳步增多。

基于以上中美高水平期刊论文作者数量的分布和变化情况,参考已有研究对合著规模的划分方式[30-31],以下分析将高水平期刊论文的作者数量划分至独著(1位作者)、小规模合著(2~5位作者)、中等规模合著(6~10位作者)、大规模合著(大于10位作者)4种类别下。此外,基于论文的宏观主题,可知95%的高水平期刊论文集中于临床与生命科学、物理学、化学等领域。各学科的作者数量分布较为接近,较多集中在2~5位和6~10位作者区间,因此,本文从上述4种合作划分模式展开后续分析。

3.1.2 科研合作方式

中美不同合著规模的高水平期刊论文在合作方式上也存在显著差异。本部分重点从国际合作和非国际合作的角度对合作方式展开分析,并使用参与率和主导率对国际合作特征展开进一步探索。

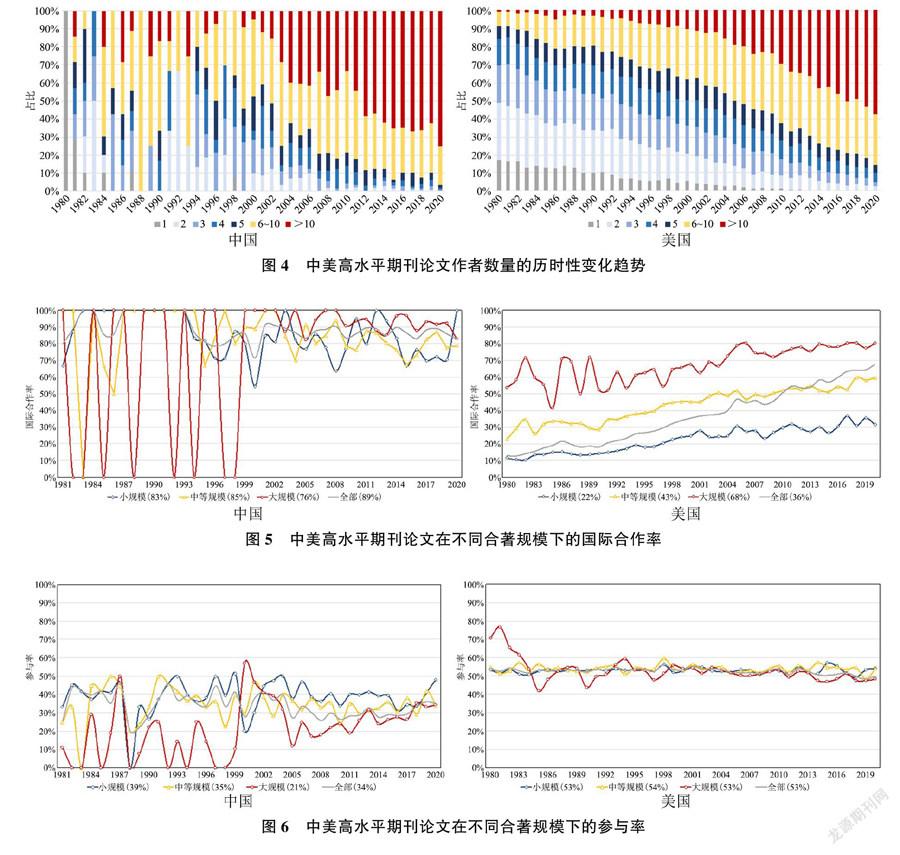

图5展示了中美高水平期刊论文的国际合作率,整体来看,中国论文的国际合作率高达89%,而美国仅有36%的论文通过国际合作的方式完成。基于Incites全库数据,从同时段中国所有被WoS收录的同文献类型的数据来看,中国的国际合作率并不高,仅为25%,对比中国高水平期刊论文89%的国际合作率,凸显了中国高水平期刊论文对国际合作的依赖。从时序变化来看,中国高水平期刊论文无论是在整体还是不同合著规模下,国际合作率均处于较高水平,2000年之前,受论文数量的限制,大规模合著论文的国际合作率波动幅度较大(1980—1999年共15篇);而美国高水平期刊论文的国际合作率则稳步上升,说明美国在高水平期刊论文发表方面,国际合作已渐成趨势。

鉴于中国高水平期刊论文发表大多通过国际合作方式完成,那么中国在国际合作中实际参与情况如何?从图6可以发现,无论是小规模、中等规模,还是大规模的合著论文,中国的平均参与率均显著低于美国。随着合著规模扩大,中国的平均参与率降低,这反映出中国在高水平期刊论文发表方面不仅依赖国际合作,并且中国学者的实际参与程度较低。从时序变化来看,美国的平均参与率整体较为稳定,围绕50%的水平上下浮动;中国的平均参与率则波动较大。但2010年以来,中国在高水平期刊论文中的平均参与率有增长趋势,反映出中国学者正逐渐深度参与到高水平期刊论文的国际合作中。

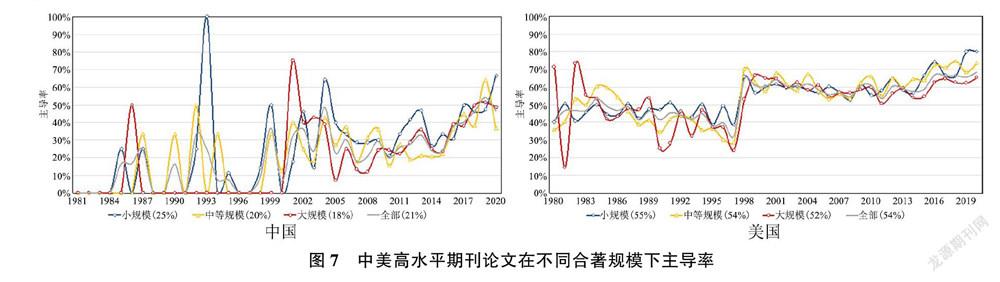

通过计算国际合作论文中的主导率可进一步分析中美在国际合作中的参与情况。整体来看,中国在国际合作中的主导率不及美国。无论是在小规模、中等规模还是大规模合著中,美国均有超过50%的主导率。中国在小规模合著中的主导率最高,约为25%,在大规模合著中的主导率最低,仅为18%,可见,在国际合作中以主导角色发表高水平期刊论文方面,中国尚有很大提升空间。从时间维度来看,1998年美国国际论文的主导率有显著提升,1998年以来主导率相对稳定,2015年后有显著增长趋势。相较而言,中国高水平期刊论文在国际合作中的主导率,尤其是大规模合著中的主导率,在历经较大波动后,自2010年以来有显著的上升趋势,间接表明了中国学者在国际合作中的主导地位正不断提高。

综上,我国高水平期刊论文绝大多数依靠国际合作发表,但在国际合作中我国的参与度以及我国学者在科研团队中的“地位”并不高。在我国高质量国际论文数量高居世界第二、国际学术影响力持续提升的同时[32],一方面,应当认可中国在高水平期刊论文发表中的进步;另一方面,更应着力提高国际合作参与度,促进中国学者从参与者和并行者向主导者和引领者的转变。

3.2 影响力特征分析

3.2.1 整体影响力特征

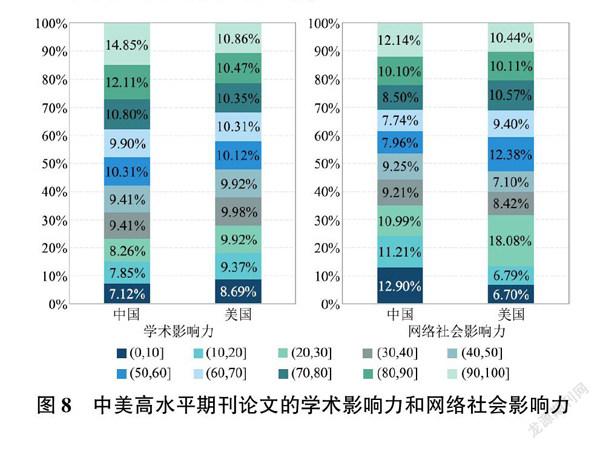

从学术影响力来看,中国高水平期刊论文的被引频次标准化数值位于区间(90,100](以下简称为“高学术影响力论文”)的论文占比相对较多,位于区间(0,10](以下简称为“低学术影响力论文”)的论文占比相对较少。美国高水平期刊论文也有类似的特征。从网络影响力来看,中国高水平期刊论文Altmetric得分标准化数值在区间(90,100](以下简称为“高网络社会影响力论文”)和区间(0,10](以下简称为“低网络社会影响力论文”)的论文占比相对较多。这在一定程度上反映出我国并非仅追求高水平期刊论文的发表,同样也注重论文学术影响力和网络社会影响力的提升。

3.2.2 不同合著规模下的影响力差异

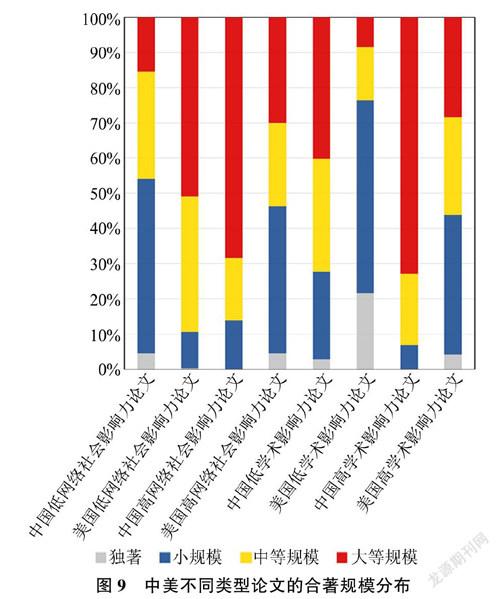

进一步对比中美在独著、小规模、中等规模、大规模合著中的学术影响力和网络社会影响力,如图9所示,可以发现,从高学术影响力论文来看,美国多以小规模的方式完成(40%),并且有一定量的独著论文(4%)。而在我国高学术影响力论文中,大规模合著现象则较为明显,有73%的论文以大规模合著的方式完成,远超美国28%的大规模合著论文占比,并且我国没有以独著方式完成的高学术影响力论文。从低学术影响力论文来看,美国有相当比例的论文是独立完成的(27%),而中国在小规模、中等规模、大规模合著论文中均有一定占比,其中大规模合著论文相对较多(40%)。从高网络社会影响力论文来看,美国的小规模合著论文相对较多(42%),而中国有相当大比例的论文由大规模合著完成(68%),且无独著论文。从低网络社会影响力论文来看,美国有超过半数的论文由大规模合著完成(51%),而中国则在小规模合著论文中占比较大,且有约5%的独著论文。

3.2.3 不同合作方式下的影响力差异

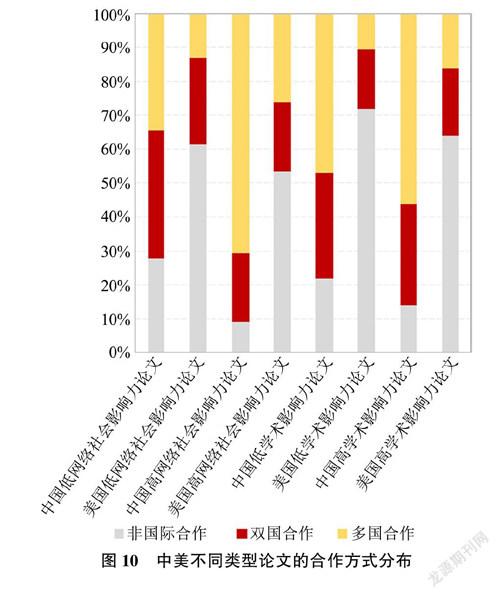

具体到科研合作方式,在学术影响力方面,可以发现在美国高学术影响力论文中,非国际合作论文占比较高(64%);中国高学术影响力论文中则有半数以上(56%)的论文是以多边合作的形式开展的。在美国低学术影响力论文中,非国际合作论文的占比更为突出(72%);相较而言,中国低学术影响力论文中,只有少量比例的論文是以非国际合作的形式发表的(22%)。在网络社会影响力方面,美国无论是高网络社会影响力还是低网络社会影响力论文,半数以上均以非国际合作的方式完成;而与之形成鲜明对比的是,在中国高网络社会影响力论文中,有71%的论文是以多边国际合作的方式完成。在中国低网络社会影响力论文中,国际合作论文也占大多数。中美对比进一步反映出我国的高水平期刊论文发表对国际合作的依赖。

3.3 科研合作特征与影响力的关系探究

上述分析揭示了中美高水平期刊论文科研合作特征与影响力的现状,然而,高水平期刊论文的科研合作特征与影响力具体有怎样的关系?本部分通过回归分析对此展开进一步探索。

本部分设定的因变量为高水平期刊论文的学术影响力和网络社会影响力,分别使用被引频次(TC)和Altmetric分数(Alt_score)进行测度。本次分析的样本数据时间截至2015年,预留至少5年的时间积累引用和Altmetrics分数[33]。参考已有研究和本文的研究点,围绕作者数量、合作方式、合作国家数量3个方面设置自变量。本部分主要构建了5个自变量,分别是:①作者数量(N_Authors),单篇论文的作者数量;②国家数量(N_Countries),单篇论文作者所涉及的国家数量;③国际合作(Collaboration_type),国际合作论文标注为1,否则为0;④中国作者数量(N_ChinaAu),单篇论文作者中机构地址隶属于中国的作者的数量;⑤美国作者数量(N_USAAu),单篇论文作者中机构地址隶属于美国的作者的数量。同时,为了考察作者数量和国家数量对论文影响力的非线性影响,本研究还构建了作者数量和国家数量的平方项加入模型中。

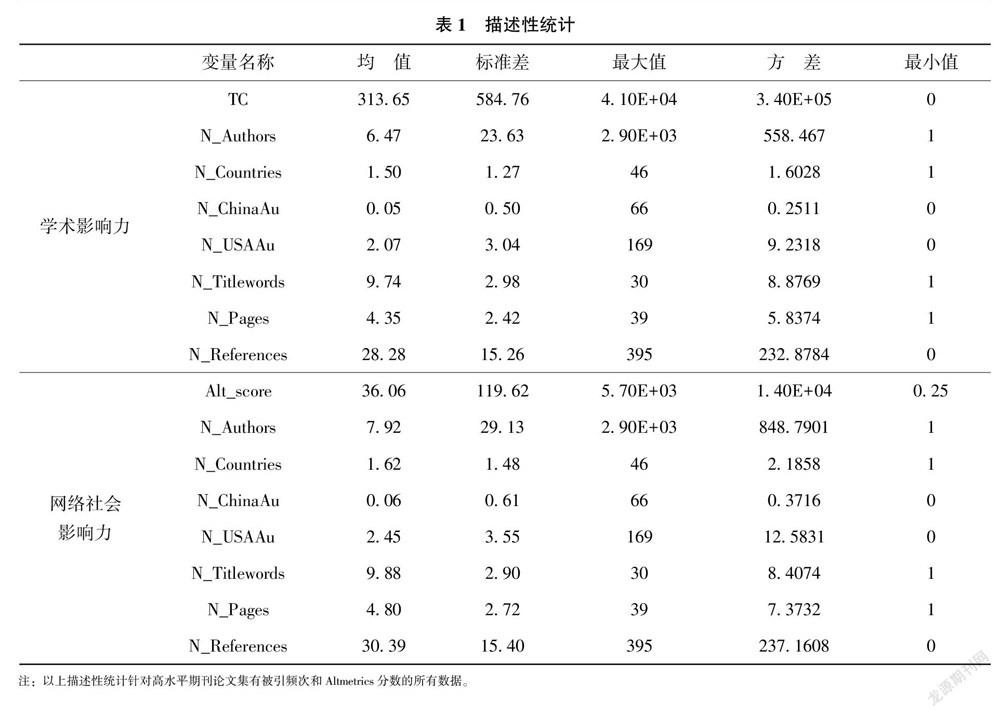

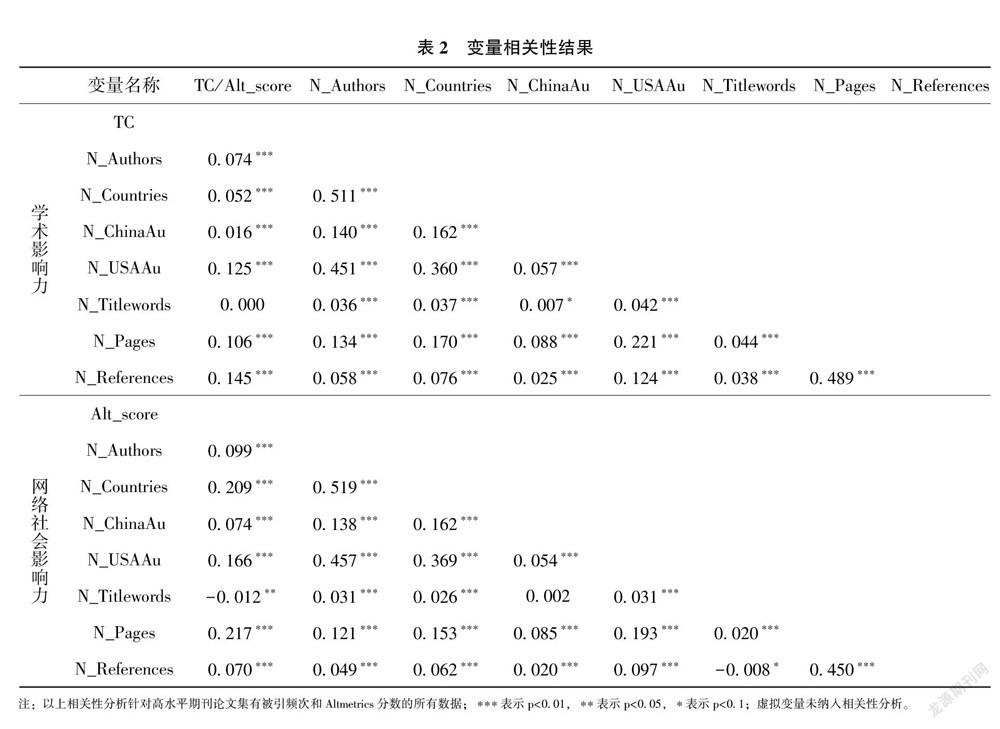

参考现有研究[33-35],选取的控制变量有:①标题单词数(N_Titlewords),用文章标题所包含的单词个数表示标题的长度[36];②文章页数(N_Pages),用WoS字段中记录的“来源出版物页码计数”表示文章的长度[37-38];③参考文献数量(N_References),用WoS字段中记录的“引用的参考文献数”表示[37-38]。表1为相关变量的描述性统计结果,表2为变量的相关性结果。

在回归模型选定方面,计数模型提供了用于分析计数数据的结构框架,本研究的因变量为计数数据,因而此类回归模型较为合适[39]。计数数据回归的默认模型为泊松分布,但该模型在本研究中缺乏适用性,因为根据各变量存在过度离散的问题,不满足泊松回归的基本假设[40],且Alpha的95%置信区间值为1.14~1.18(学术影响力)、1.68~1.76(网络社会影响力),因此回归分析不宜采用泊松回归,负二项回归模型是更佳选择[41]。同时,方差膨胀因子分析(VIF)显示所有自变量VIF值和VIF均值均远小于10,因而自变量不存在多重共线性问题[42],可以进行回归分析。

为了控制宏观主题差异对模型结果的影响,在回归分析中考虑了宏观主题固定效应。由于在高水平期刊论文涉及的10个宏观主题中,部分主题下的论文数量过少,因而包含固定效应的分析仅关注论文整体占比大于10%的宏观主题。

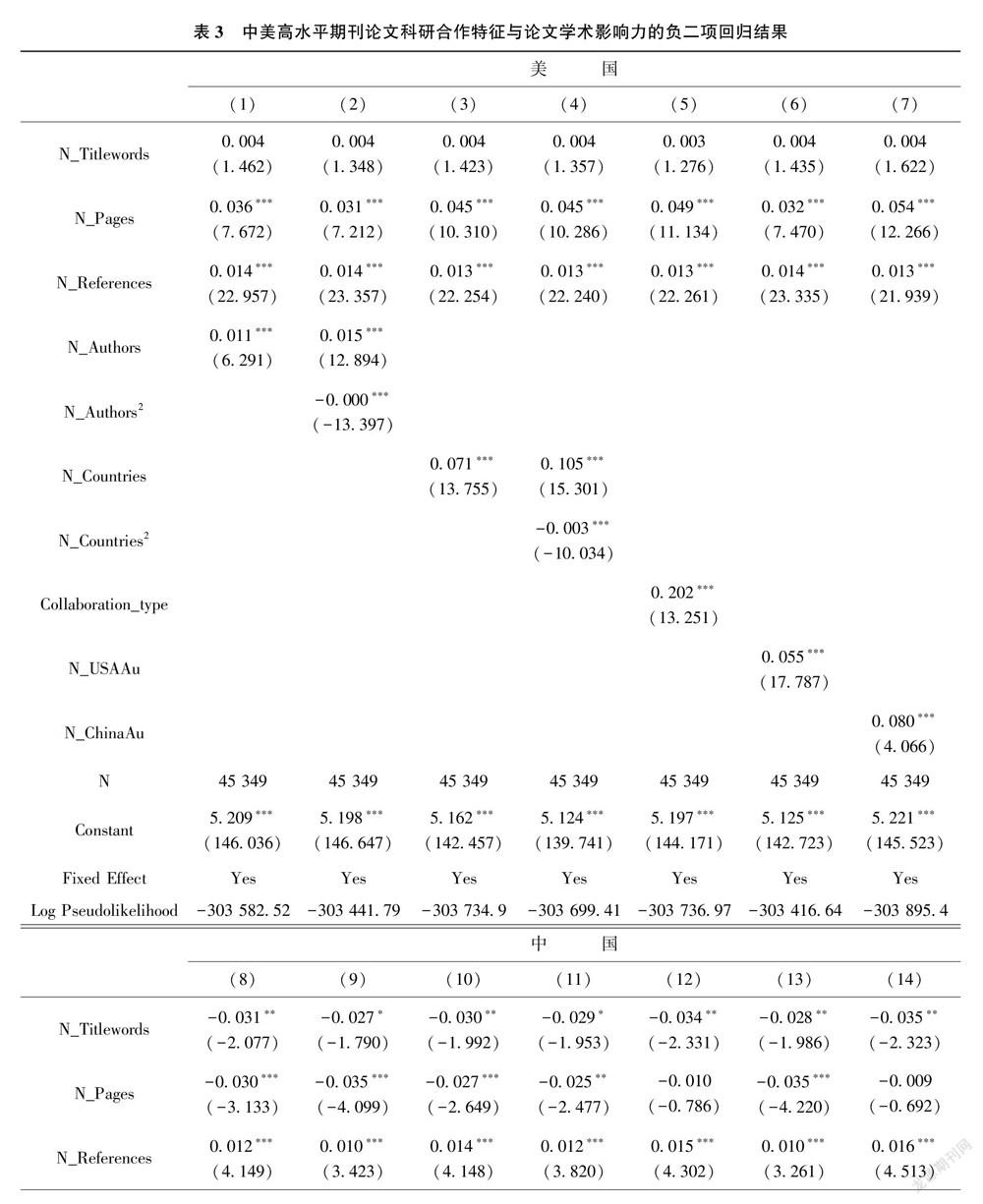

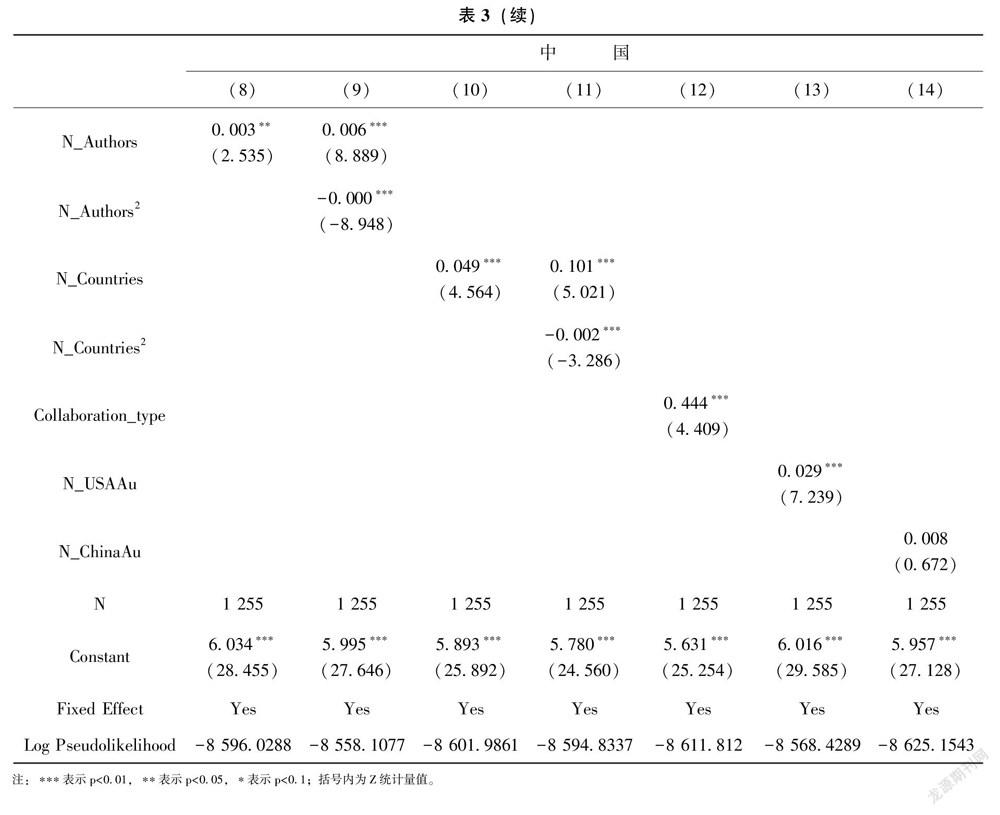

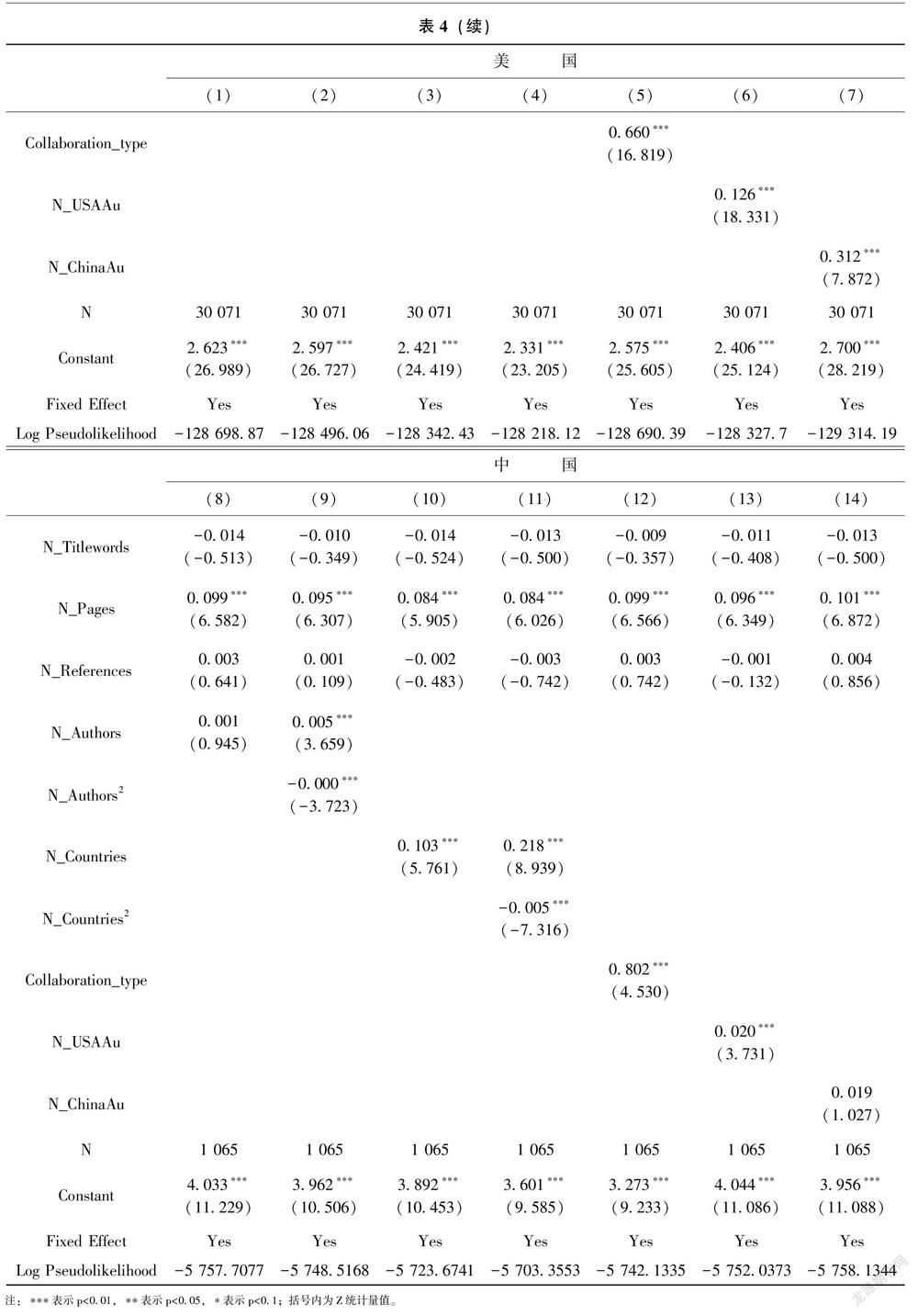

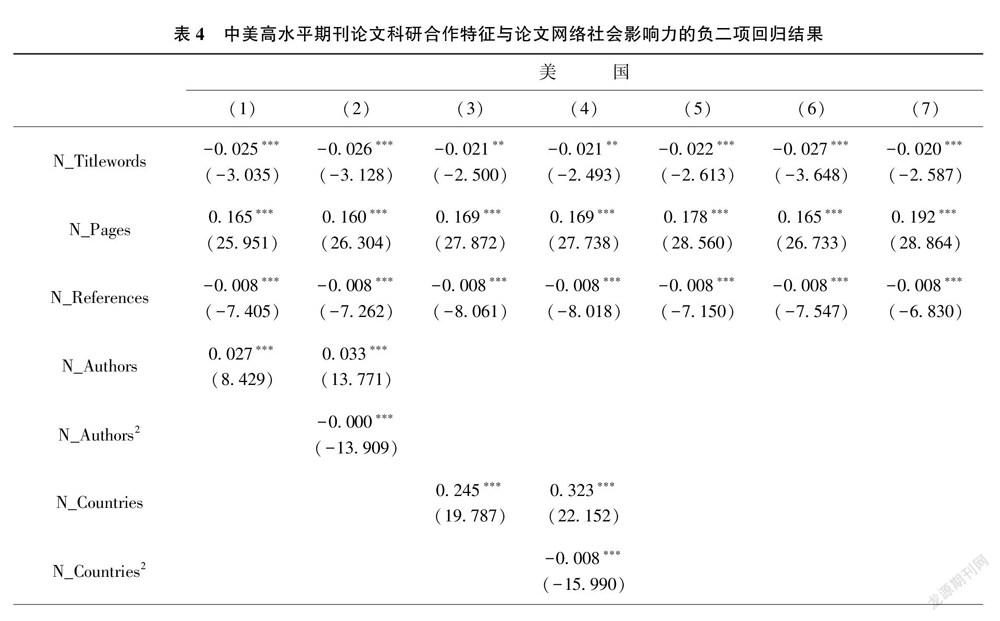

本部分基于中美高水平期刊论文集,使用不同的自变量,构造不同的模型,利用Stata15.1进行回归分析,并使用稳健标准误。表3是以学术影响力为因变量的负二项回归结果,表4是以网络社会影响力为因变量的负二项回归结果。各表中模型(1)~(7)是针对美国高水平期刊论文集的结果,模型(8)~(14)是针对中国高水平期刊论文集的结果。

表3表明,无论是在美国还是中国的高水平期刊论文中,作者数量对论文的学术影响力有显著的正向影响,说明多作者合作确实有可能增加论文被引用的概率,但影响系数较小(模型(1)和模型(8)),而作者数量的二次项系数则显著为0,在一定程度上反映了学术影响力并非随作者数量的增多而增加(模型(2)和模型(9))。国家数量对论文的学术影响力也有显著的正向影响(模型(3)和模型(10)),但国家数量的二次项系数显著为负,说明当国家数量增多到一定程度后会对被引频次产生负向影响(模型(4)和模型(11))。从合作方式来看,国际合作对提升中美高水平期刊论文的学术影响力有积极作用,尤其是对中国论文的影响尤为明显(模型(5)和模型(12))。具体到论文的参与者,在中国高水平期刊论文集中,美国作者数量对论文学术影响力有显著的正向影响;而中国作者数量则对论文的学术影响力无显著影响。已有研究也表明,与美国开展合作对引文影响有一定的积极作用[41],说明在国际合作中,选择合适的合作对象对提升论文影响力有重要作用。

表4表明,在美国的高水平期刊论文中,作者数量与论文的网络社会影响力之间有显著关系(模型(1)),而在中国高水平期刊论文中,作者数量与论文的网络社会影响力没有明显关系(模型(8)),并且在中美高水平期刊论文中,网络社会影响力并非随着作者数量的增多而持续增加(模型(2)和模型(9))。国家数量对中美高水平期刊论文的网络社会影响力提升有显著的积极影响(模型(3)和模型(10)),但国家数量的二次项系数显著为负,说明合作国家并非越多越好(模型(4)和模型(11))。从合作方式来看,国际合作对提升中美高水平期刊论文的网络社会影响力有积极作用,尤其是对中国高水平期刊论文的影响尤为明显(模型(5)和模型(12))。从合作对象来看,美国作者的参与对中国高水平期刊论文的网络社会影响力有显著的积极影响。

4 结论与讨论

本研究对中美高水平期刊论文科研合作特征与影响力的分析表明:

1)从科研合著规模来看,中国高水平期刊论文大规模合著特征尤为明显,而美国高水平期刊论文多由小规模合著的方式完成。从合作方式来看,中国长期以来较为依赖国际合作,而美国的国际合作率则相对较低。在国际合作论文中,中国学者的实际参与率并不高,近年来参与率略有提升,而美国学者在高水平国际合作论文中的参与率则明显高于中国,且整体变化较为稳定。在领导国际合作发表高水平期刊论文方面,中国和美国之间存在明显的差异,但就趋势来看,中国在各规模科研合作所产出论文中的主导率正不断增加。

2)从影响力来看,整体而言,我国有相对较多的高水平期刊论文屬于高学术影响力论文和高网络社会影响力论文。结合合著规模来看,无论是高学术影响力论文还是高网络社会影响力论文,中国多依赖大规模合著的方式完成,而美国则多以小规模合著的方式完成。具体到科研合作方式,无论是高学术影响力论文还是高网络社会影响力论文,美国均以非国际合作的方式为主,而中国则更多是以双边合作和多边合作的方式完成,尤其是多边合作现象更加突出。

3)从科研合作特征与影响力的关系来看,对学术影响力而言,虽然作者数量和国家数量对论文的学术影响力和网络社会影响力存在一定影响,但并非作者/国家数量越多,影响力就越高。相比之下,合作方式与合作对象更为重要,通过国际合作的方式同科研能力较强的国家合作更能对影响力提升产生促进作用。

以上结论可为我国高水平研究发展提供以下几点启示。

首先,研究结果反映出相较于美国,我国的高水平期刊论文大规模合著、国际合作特征显著。在我国高水平研究日益发展的背景下,我国高水平期刊论文所体现的广泛合作的特征值得肯定。高水平研究多致力于解决复杂的科学议题,合作的方式有助于推动研究进展,并对提升论文影响力有积极作用。对此,相关部门应对科研合作提供有效支撑,一方面通过政策扶持、项目资助等多种方式支持开展高水平合作研究;另一方面在科研评价中,也应注重个人评价与团队评价相结合[43-44],针对合作完成的科研成果,既尊重和认可所有参与者的实际贡献,也制定合理的贡献衡量和评价方案,以实现对合作成果的充分认可。

其次,研究结果显示,我国高水平期刊论文存在过于依赖国际合作而参与率和主导率较低的现象。我国的高水平研究正处于突破浅层次、低水平合作的阶段,需要注重在科研合作中的主动性。相关科技管理部门和科研人员也应当给予充分重视,着力培养科学研究的独立性,提升我国科研创新的领导力。

此外,研究表明,通过与科研能力强的国家展开合作,有助于高水平期刊论文的发表以及论文影响力的提升。因此,考虑到中国大规模合作在高水平研究中所占比重较大的现实情况,我国应当在此基础上进一步加强与具有先进科研水平的国家展开合作,并且注重提高科研人员参与研究的深度,而不仅仅着眼于科研合作的广度。如此,方能切实提升我国学者的科研创新能力,真正促进中国高水平研究的长期发展。

本研究对高水平期刊论文合著规模划分类型,实现了对中美两国的科研合作特征以及不同合作模式下的论文学术影响力与网络社会影响力的对比分析,相比现有研究,通过多维度的分析向高水平科研领域进行了拓展。本研究也存在一定的局限性,由于我国高水平期刊论文发表起步较晚,论文基数较少,由发文量较少类型的论文所得结论的统计规律性有待进一步探讨。此外,本文的对比分析对象有限,通过后续对其他科研强国高水平期刊论文的合作模式与影响力研究,能够为我国高水平研究的科研合作提出更丰富的建议。

參考文献

[1]Gazni A,Didegah F.Investigating Different Types of Research Collaboration and Citation Impact:A Case Study of Harvard University's Publications[J].Scientometrics,2011,87(2):251-265.

[2]Glanzel W.National Characteristics in International Scientific Co-authorship Relations[J].Scientometrics,2001,51(1):69-115.

[3]中华人民共和国教育部.教育部 科技部印发《关于规范高等学校SCI论文相关指标使用 树立正确评价导向的若干意见》的通知[EB/OL].http://www.moe.gov.cn/srcsite/A16/moe_784/202002/t20200223_423334.html,2021-02-20.

[4]中华人民共和国科学技术部.科技部印发《关于破除科技评价中“唯论文”不良导向 的若干措施(试行)》的通知[EB/OL].http://www.most.gov.cn/xxgk/xinxifenlei/fdzdgknr/fgzc/gfxwj/gfxwj2020/202002/t20200223_151781.html,2020-02-17.

[5]Leydesdorff L,Wagner C.Is the United States Losing Ground in Science?A Global Perspective on the World Science System[J].Scientometrics,2009,78(1):23-36.

[6]Haiqi Z,Hong G.Scientific Research Collaboration in China[J].Scientometrics,1997,38(2):309-319.

[7]Liu L,Yu J,Huang J,et al.The Dominance of Big Teams in China's Scientific Output[J].Quantitative Science Studies,2021,2(1):350-362.

[8]Gazni A,Sugimoto C R,Didegah F.Mapping World Scientific Collaboration:Authors,Institutions,and Countries[J].Journal of the American Society for Information Science and Technology,2012,63(2):323-335.

[9]Larivière V,Gingras Y,Sugimoto C R,et al.Team Size Matters:Collaboration and Scientific Impact Since 1900[J].Journal of the Association for Information Science and Technology,2015,66(7):1323-1332.

[10]Larivière V,Gingras Y,Archambault .Canadian Collaboration Networks:A Comparative Analysis of the Natural Sciences,Social Sciences and the Humanities[J].Scientometrics,2006,68(3):519-533.

[11]Wuchty S,Jones B F,Uzzi B.The Increasing Dominance of Teams in Production of Knowledge[J].Science,2007,316(5827):1036-1039.

[12]Cummings J N,Kiesler S.Coordination Costs and Project Outcomes in Multi-university Collaborations[J].Research Policy,2007,36(10):1620-1634.

[13]Thelwall M.Large Publishing Consortia Produce Higher Citation Impact Research But Coauthor Contributions are Hard to Evaluate[J].Quantitative Science Studies,2020,1(1):290-302.

[14]Franceschet M,Costantini A.The Effect of Scholar Collaboration on Impact and Quality of Academic Papers[J].Journal of Informetrics,2010,4(4):540-553.

[15]Bornmann L,Schier H,Marx W,et al.What Factors Determine Citation Counts of Publications in Chemistry Besides Their Quality?[J].Journal of Informetrics,2011,6(1):11-18.

[16]Lancho-Barrantes B S,Guerrero-Bote V P,Moya-Anegón F.Citation Increments Between Collaborating Countries[J].Scientometrics,2013,94(3):817-831.

[17]苏林伟,乔利利.国际合作下的 ESI 高被引论文产出及其影响力研究[J].现代情报,2019,39(4):143-152.

[18]Priem J,Hemminger B H.Scientometrics 2.0:New Metrics of Scholarly Impact on the Social Web[EB/OL].https://firstmonday.org/ojs/index.php/fm/article/download/2874/2570,2010-05-22.

[19]张琳,黄颖.交叉科学:测度、评价与应用[M].北京:科学出版社,2019.

[20]Wang X,Lv T,Hamerly D.How Do Altmetric Sources Evaluate Scientific Collaboration?An Empirical Investigation for Chinese Collaboration Publications[J].Library Hi Tech,2020,38(3):563-576.

[21]周海花,华薇娜.从世界顶级学术期刊看中国科研竞争力——中国学者《自然》和《科学》发文分析[J].情报杂志,2012,31(6):91-96.

[22]汪雪锋,于苗苗,韦华楠,等.中国学者在顶级期刊发文的历史变迁与特征演化[J].情报工程,2021,7(3):3-17.

[23]赵蓉英,全薇.中国学者在世界顶级期刊的发文分析——基于2000—2015年Cell,Nature和Science的载文统计分析[J].情报杂志,2016,35(10):95-99.

[24]王璞,刘子扬,刘雪立.2001—2010年Nature和Science发表我国科研论文及其学术影响力——基于SCI数据库的综合分析[J].中国科技期刊研究,2011,22(6):844-847.

[25]于琦,田玥,贺培凤,等.顶级科研论文在社交网络中的关注度研究——以《Nature》和《Science》为例[J].现代情报,2019,39(7):153-161.

[26]匡登辉.顶级期刊的高网络参与度论文分析[J].中国科技期刊研究,2018,29(5):503-508.

[27]Piwowar H.Value All Research Products[J].Nature,2013,493(7431):159.

[28]Bornmann L,Leydesdorff L,Mutz R.The Use of Percentiles and Percentile Rank Classes in the Analysis of Bibliometric Data:Opportunities and Limits[J].Journal of Informetrics,2013,7(1):158-165.

[29]周白瑜,李佳蔚,段春波,等.科研论文作者署名及排序的几点思考[J].科技与出版,2020,(2):106-110.

[30]许治,陈丽玉,王思卉.高校科研团队合作程度影响因素研究[J].科研管理,2015,36(5):149-161.

[31]Adams J,Pendlebury D,Potter R,等.多作者署名与研究分析[J].科学观察,2020,15(4):49-64.

[32]2020年度中国科技论文统计结果发布会召开[J].中国科技资源导刊,2021,53(1):68.

[33]马荣康,李真真.高被引还是零被引:基于论文被引的最佳科研合作规模研究——来自 Financial Times TOP 45商學院期刊的证据[J].情报学报,2020,39(11):1182-1190.

[34]Zhang L,Sun B,Jiang L,et al.On the Relationship Between Interdisciplinarity and Impact:Distinct Effects on Academic and Broader Impact[J].Research Evaluation,2021,30(3):256-268.

[35]宋超,陈悦,汪玲,等.热点论文分布特征与影响因素分析——兼评时间窗口与学科间差异[J].图书情报工作,2019,63(16):84-94.

[36]魏瑞斌.论文标题特征与被引的关联性研究[J].情报学报,2017,36(11):1148-1156.

[37]Polyakov M,Polyakov S,Iftekhar M S.Does Academic Collaboration Equally Benefit Impact of Research Across Topics?The Case of Agricultural,Resource,Environmental and Ecological Economics[J].Scientometrics,2017,113(3):1385-1405.

[38]Wang J,Thijs B,Glanzel W.Interdisciplinarity and Impact:Distinct Effects of Variety,Balance,and Disparity[J].PloS One,2015,10(5):e0127298.

[39]Didegah F,Thelwall M.Which Factors Help Authors Produce the Highest Impact Research?Collaboration,Journal and Document Properties[J].Journal of Informetrics,2013,7(4):861-873.

[40]Hausman J A,Hall B H,Griliches Z.Econometric Models for Count Data with an Application to the Patents-R&D Relationship[R].National Bureau of Economic Research,1984,52(4):909-938.

[41]Sud P,Thelwall M.Not All International Collaboration is Beneficial:The Mendeley Readership and Citation Impact of Biochemical Research Collaboration[J].Journal of the Association for Information Science and Technology,2016,67(8):1849-1857.

[42]O'brien R M.A Caution Regarding Rules of Thumb for Variance Inflation Factors[J].Quality & Quantity,2007,41(5):673-690.

[43]中共中央國务院印发深化新时代教育评价改革总体方案[N].人民日报,2020-10-14,(1).

[44]中华人民共和国中央人民政府.中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于深化项目评审、人才评价、机构评估改革的意见》[EB/OL].http://www.gov.cn/zhengce/2018-07/03/content_5303251.htm,2018-07-03.

(责任编辑:孙国雷)

收稿日期:2021-07-13

基金项目:国家自然科学基金面上项目“科研人员职业生涯的性别差异和影响机理研究:合作、流动与学术表现”(项目编号:71974150);国家自然科学基金面上项目“交叉科学的三维测度:内在知识基础、外在信息链接和科学活动模式”(项目编号:71573085)。

作者简介:尚媛媛(1994-),女,博士研究生,研究方向:科学计量学。曹喆(2001-),女,本科生,研究方向:科学计量学。赵文静(1993-),女,博士研究生,研究方向:科学计量学。黄颖(1990-),男,副教授,博士,博士生导师,研究方向:科学计量学与科技管理。

通讯作者:张琳(1980-),女,教授,博士,博士生导师,研究方向:科学计量学与科技管理。