置管溶栓联合髂静脉腔内治疗髂静脉压迫综合征伴下肢深静脉血栓形成的临床效果观察

魏 露,陈 伟,熊智巍,赵晨阳,肖 衡,谢世伟,李庚午,唐相君

(四川省攀枝花市中心医院骨科,四川 攀枝花 617000)

髂静脉压迫综合征(iliac vein compression syndrome,IVCS)是髂静脉被压迫以及发生异常粘连导致下腔静脉血回流受阻,患者出现一系列临床症状及体征,常伴下肢深静脉血栓形成(deep venous thrombosis,DVT),以去除血栓、解除髂静脉压迫、改善静脉回流为主要治疗目的[1]。由于髂静脉血液流速缓慢且解剖结构复杂,开放性手术容易对静脉造成一定损伤,手术后形成血栓的概率高,长期血管通畅率低,手术难度高[2]。随着静脉血管腔内技术水平的提升,腔内技术在临床使用愈加广泛,主要包括腔静脉滤器置入术、导管接触性溶栓(catheter directed thrombolysis,CDT)、髂静脉球囊扩张成形术(pereutaneous transluminal angioplasty,PTA)合并支架植入术等,创面小且安全,但关于IVCS伴下肢DVT患者的溶栓治疗及放置支架时机方面的临床研究较少且具有争议,当前静脉支架植入术后1年血管通畅率并未达到100%,存在并发症,缺乏更长时间的随访观察数据,鲜有对远期疗效的研究报道[3,4]。我科已开展各类血管介入治疗6年,积累IVCS伴下肢DVT患者数据丰富。基于对患者3年以上的随访记录,本研究探讨临床应用置管溶栓与腔内技术联合治疗IVCS伴下肢DVT的情况,旨在推广腔内微创技术,提高攀西地区的医疗水平,为IVCS伴下肢DVT患者选择合适手术方案提供参考依据。

1 资料与方法

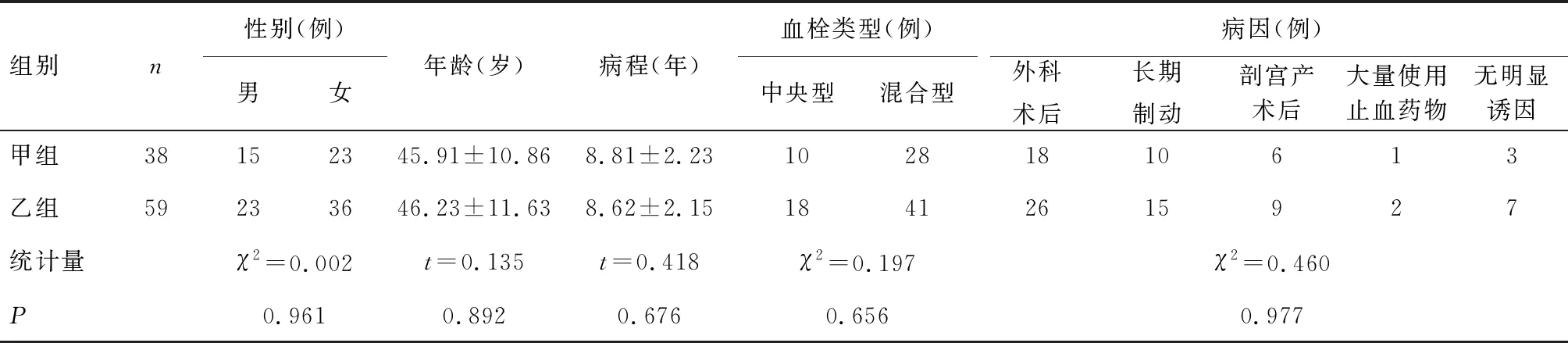

1.1 一般资料2015年8月至2018年8月我院收治的97例IVCS伴下肢DVT患者,纳入标准:确诊为IVCS合并下肢DVT[5];髂静脉狭窄程度为Ⅲ级(管腔狭窄率50%~70%)或Ⅳ级(管腔狭窄率>70%)[6];下肢肿胀或伴疼痛;首次发病且自发病起至入院时长≤14 d;病例及随访记录详细完整。排除标准:DVT未累及髂静脉;近期内有严重外伤史、外科手术史、严重出血史;伴有循环系统疾病、癌症;凝血功能、肝肾功能异常;存在溶栓、下腔静脉滤器置入术、PTA合并支架植入术禁忌证;腔内治疗或溶栓手术过程中出现严重出血致手术无法顺利进行者。按照髂静脉狭窄程度分为甲组和乙组。甲组38例,髂静脉狭窄程度为Ⅳ级,先行PTA合并支架植入术,再CDT治疗;乙组59例,髂静脉狭窄程度为Ⅲ级,采取CDT治疗后再行PTA合并支架植入术。两组性别、年龄、病程及血栓分类及髂静脉受压原因等一般资料比较,差异无统计学意义(P>0.05)。见表1。

表1 两组一般资料比较

1.2 方法所有患者入院后遵医嘱卧床,患肢置于高处便于髂静脉血液回流并换缓解患肢肿胀。采取低分子肝素(吉林华康药业股份有限公司,国药准字:H20010233)抗凝治疗,100 U/kg/12 h,出院后口服抗凝血药物6个月,将国际标准化比值控制在2.0~3.0[7]。造影检测血栓方位、大小、阻塞情况,两组患者均先放置下腔静脉临时滤器,置管溶栓联合髂静脉腔内技术结束后复查造影确保髂静脉、下腔静脉及其周边腘、股静脉内无游离血栓时方可取出滤器[8]。

1.2.1甲组手术步骤 患者行下腔静脉滤器植入术后转变卧位为俯卧位,超声造影下从患处穿刺并植入鞘管,将套有导管的导丝穿过髂静脉狭窄处及血栓处,直达健侧髂静脉后进行造影,确定健、患侧髂静脉联通点与下腔深静脉管壁位置后导入超滑导丝,当顶部到达下腔远侧深静脉,改用超硬导丝,建立通路[9]。置球囊导管从远心端向近心端逐步扩张血栓处并将其机械性挤碎。经患侧髂静脉处时球囊受压严重且程度>70%则立即置直径12~14 mm的支架,支架应支撑于管腔狭窄处且两边均超出1 cm[10]。然后借助球囊往后扩充待支架全部打开后放溶栓导管于深静脉血栓处,封住导管端孔并体外固定[11],溶栓方法见下。

1.2.2乙组手术步骤 患者卧位及建立导丝通路手段同甲组,用球囊逐步扩展血栓处,放好溶栓导管后将患者送回病房溶栓。通过微量泵将60万单位的尿激酶(丰原药业有限公司,国药准字:H34021692)与100 ml生理盐水(普济药业有限公司,国药准字:H20065568)融合后以4.2 ml/h持续注入患侧静脉,同时检测凝血常规,若纤维蛋白原<1.0 g/L时替换为100 U/kg的低分子肝素钠注射液,待纤维蛋白原>1.5 g/L后再换为尿激酶,每24 h造影检测血栓情况,清除完成后结束溶栓治疗,取出溶栓导管并再次进行球囊扩张,若受压程度>50%,植入直径12~14 mm的髂静脉支架[12]。支架定位及释放方法同甲组。

1.3 观察指标①血栓消除情况评级[13]:根据造影图像评分下肢静脉血栓栓塞程度,完全阻塞计3分,阻塞程度≥50%计2分,阻塞程度<50%计1分,无阻塞计0分,分别评估腘静脉、下段股浅静脉、上段股浅静脉、股总静脉、髂外静脉、髂总静脉、下腔静脉共7段血栓分布血管后相加。血栓消除率=(治疗前评分-治疗后评分)/治疗前评分×100%。血栓消除率>90%为Ⅲ级;血栓消除率50%~90%为Ⅱ级;血栓消除率<50%为Ⅰ级;②溶栓时间:记录并比较患者行溶栓治疗时导管置入时间。③健患肢周径差与患肢消肿率[14]:患者取平卧位,测量两侧大腿及小腿周径,周径差=患侧周径-健侧周径;患肢消肿率=(手术前周径差-手术后周径差)/手术前周径差×100%;④髂静脉通畅率[15]:对患者随访3年,随访率100%,采用多普勒超声检查两组患者术后1、3年髂静脉通畅情况,若多普勒回声增强、血流及静脉瓣异常说明髂静脉出现阻塞,髂静脉通畅率=髂静脉未出现阻塞例数/患者总例数;⑤Villalta评分[16]:Villalta评分评估并记录术后1、3年血栓后综合征发生情况;⑥术后并发症情况:记录患者住院期间出现肺栓塞、穿刺部位瘀血、管腔渗血、牙龈出血等并发症情况;出院后定期门诊随访下肢深静脉超声或髂静脉造影,观察并记录支架受压、断裂等发生情况。

1.4 统计学方法应用SPSS 26.0统计学软件分析数据。计数资料以百分率表示,比较采用卡方检验;计量资料满足正态及方差齐性检验要求,以均数±标准差表示,组间比较采用t检验;等级资料的比较采用秩和检验。P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

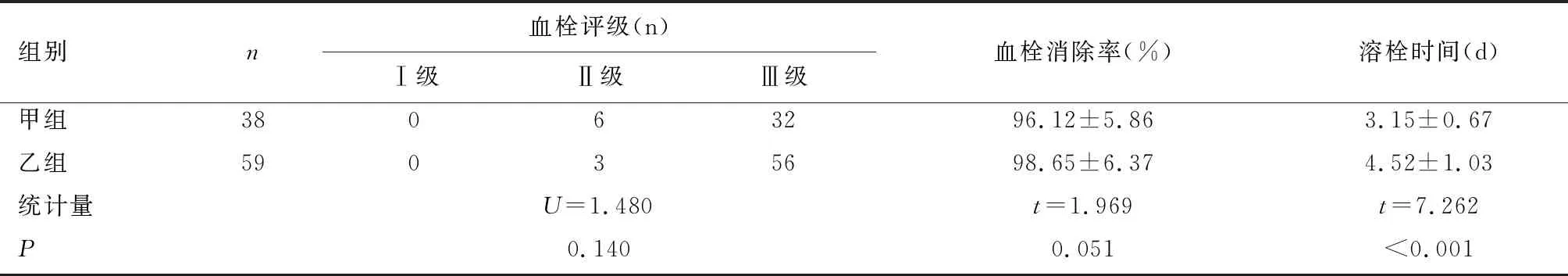

2.1 两组血栓消除情况比较两组血栓评级及血栓消除率比较差异无统计学意义(P>0.05),甲组溶栓时间少于乙组 (P<0.05)。见表2。

2.2 两组健、患肢周径差及患肢消肿率比较术后两组健、患肢周径差值小于术前(P<0.05),但两组间比较,差异无统计学意义(P>0.05),见表3。

表2 两组血栓消除情况比较

表3 两组健、患肢周径差值及患肢消肿率比较

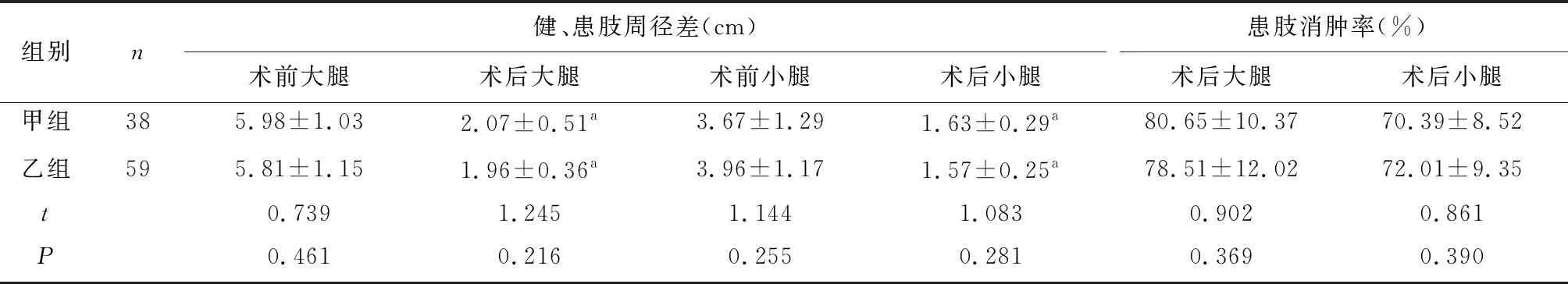

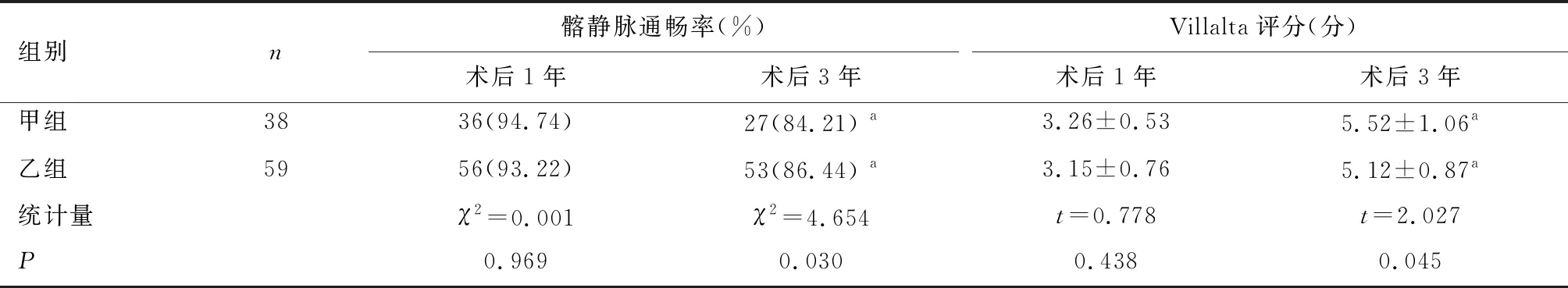

2.3 两组髂静脉通畅率及Villalta评分比较两组术后1年髂静脉通畅率及Villalta评分比较差异无统计学意义(P>0.05),但术后3年髂静脉通畅率低于术后1年,Villalta评分高于术后1年;甲组术后3年髂静脉通畅率低于乙组,Villalta评分高于乙组(P<0.05)。见表4。

表4 两组髂静脉通畅率及Villalta评分比较

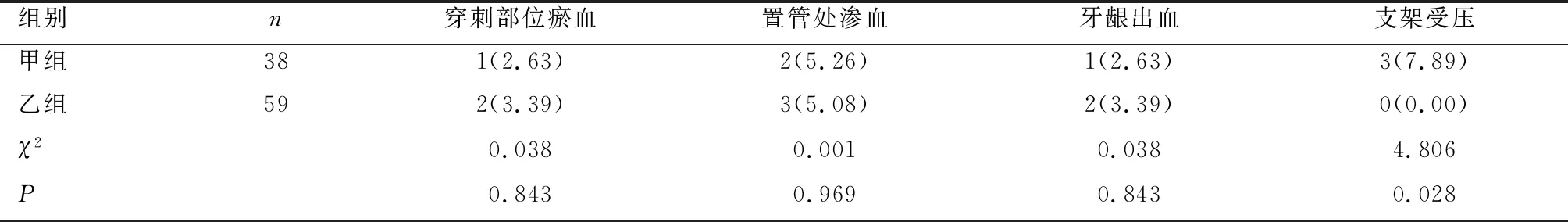

2.4 两组并发症情况比较两组住院期间均未发生肺栓塞,随访期间均未发生支架断裂的情况。两组在穿刺点瘀血、置管处渗血、牙龈出血方面比较差异无统计学意义 (P>0.05),但甲组发生支架受压发生例数多于乙组(P<0.05),见表5。采取减少抗凝血药物剂量并对渗血部位压迫止血的方式对症处理出血并发症,出院前患者均恢复正常;支架受压患者重新于原支架近心端植入另一直径略大的新支架,确保髂静脉通畅并进行定期随访。

表5 两组并发症情况比较 [n(%)]

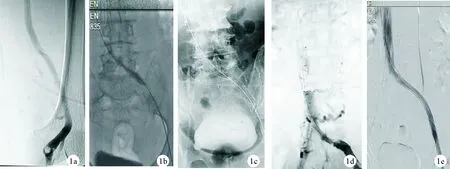

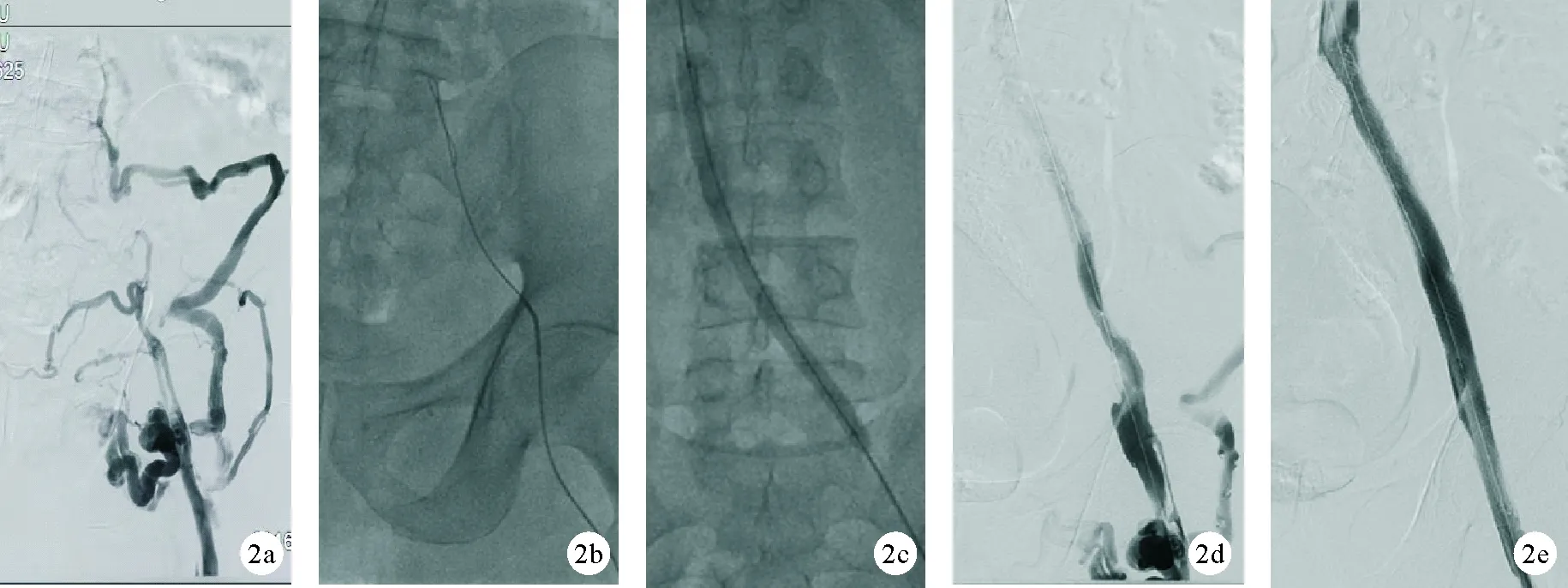

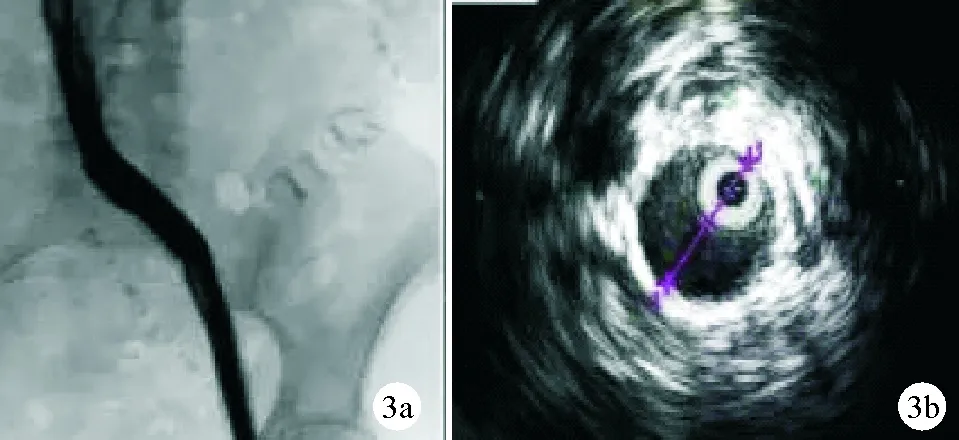

2.5 典型病例超声造影成像病例1,患者女,47岁,IVCS伴左下肢DVT,先行PTA合并支架植入术再CDT治疗,手术前后超声成像,见图1。病例2,患者女,49岁,IVCS伴左下肢DVT,先行CDT治疗再行PTA合并支架植入术,手术前后超声成像,见图2。病例3,患者男,56岁,IVCS伴下肢DVT,行PTA合并支架植入术再CDT治疗后3年支架受压严重,门诊随访超声成像,见图3。

图1 先行PTA合并支架植入术再行CDT治疗超声成像 a:术前造影,IVCS患者伴左下肢中央型血栓形成;b:球囊预扩张,术中球囊扩张撑开狭窄,髂静脉重度狭窄,球囊呈“蜂腰征”;c、d:植入支架再行溶栓治疗;e:溶栓后造影,造影显示血流通畅

图2 先行CDT治疗后再行PTA合并支架植入术超声成像 a:术前造影,髂静脉闭塞,盆底静脉及腰静脉显影,血栓形成;b:开通,导丝通过受阻,提示髂静脉狭窄或闭塞;c、d:球囊扩张及溶栓治疗,术中球囊扩张撑开狭窄,造影见造影剂滞留,提示髂总静脉狭窄,行溶栓治疗;e:置入支架后造影,支架置入术后血流通畅。

图3 术后支架受压超声成像 a:超声造影,支架植入术部位血流通畅;b:血管内超声,提示14 mm支架受挤压至7 mm

3 讨论

研究表明,下肢发生DVT与髂静脉受压有关,髂静脉直径越狭窄,伴发下肢DVT的可能性越大,若IVCS合并下肢DVT患者不及时疏通髂静脉,疾病复发率将超过50%[17]。置管溶栓是目前治疗下肢DVT的主要微创技术,可有效清除血栓,对于合并IVCS患者,联合CDT不仅给同期支架创造植入环境,且具备创伤小、降低出血风险、缩短住院周期等优势[18]。

临床常用腔内治疗包括PTA、PTA合并支架植入术,学者们将两种治疗方式进行比较研究发现,经PTA合并支架植入术治疗后患者近期髂静脉畅通率普遍高于单纯PTA治疗[19]。因此,本研究采用PTA合并支架植入术,对管腔狭窄>70%的重度患者采取先放置支架再CDT治疗,并与CDT治疗后再植入支架的方式对比。本研究显示,先支架植入比先CDT治疗的溶栓时长少,而血栓评级、血栓消除率、患者健患肢直径差及患肢消肿率比较无明显差异,提示不同溶栓与支架植入时机可影响溶栓效率,而不影响术后近期治疗效果。原因可能在于:先植入支架可使髂静脉及下腔静脉压力减小,血流加快,促使低分子肝素等抗凝药物从远心端向近心端扩散增强,及时发挥溶栓作用,且溶栓之前的PTA扩张对CDT的进行创造环境,辅助溶栓治疗[20]。因此,重度狭窄患者采用先PTA合并支架植入术再经CDT治疗具有缩短导管留置时间、提高溶栓效率的优势,可缩短住院时长,减少医疗费用。

尽管两种治疗方式近期疗效无显著差异,但本研究发现,先行髂静脉支架植入患者远期髂静脉通畅率明显低于先CDT治疗患者,而Villalta评分明显高于先CDT治疗患者,且先行髂静脉支架植入患者发生支架受压的例数多于先CDT治疗患者,说明不同溶栓与支架植入时机可影响术后远期治疗效果,传统先CDT治疗后PTA合并支架植入的远期疗效比先行髂静脉支架植入的好。分析原因可能在于:脐静脉严重狭窄可能对支架产生挤压效应,下腔深静脉血栓可影响髂静脉支架的选择及定位,当血栓经CDT消除后,经PTA后的髂静脉呈“蜂腰征”,造影后可清晰直观评估髂静脉狭窄情况,避免支架植入头端时顶压健侧静脉影响腔内血液回流。若对于髂静脉狭窄处的评估出现偏差,导致支架植入位置不当,患者长期活动后支架易出现受压严重的不良并发症,影响远期治疗效果。为避免支架并发症的发生,可从健侧深静脉按血流方向造影,精准定位下肢静脉健侧及狭窄处。

综上所述,对于IVCS伴下肢DVT患者,若静脉重度狭窄可选择先行PTA合并支架植入术再经CDT治疗,能缩短溶栓时间,提高溶栓效率而不影响近期治疗效果。所有植入治疗前均需明确髂静脉狭窄位置再选取适宜支架植入,最大程度缓解患者髂静脉及下腔深静脉血液阻塞情况,降低远期血栓复发率,减少支架相关并发症的发生。