核心素养导向下的单元整体备课

陈建 王锋

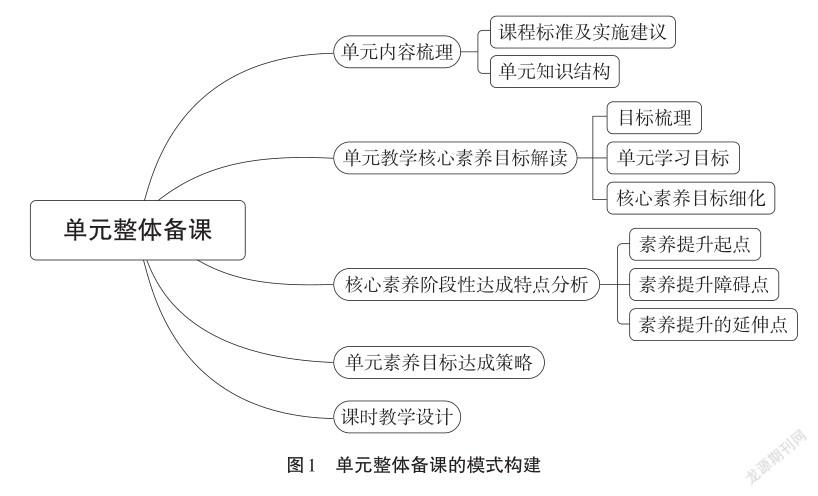

摘要:单元整体备课是培养核心素养的重要途径,核心素养落地的过程引发了教研和教学方式的转变,课时教学注重知识的传授,很容易将学科核心素养不加分析的套用,而单元整体备课是将单元中课时内容先分解再重组,将各课时内容整合起来进行教学设计,形成“单元内容梳理—单元教学核心素养目标解读—核心素养阶段性达成特点分析—单元素养目标达成策略—课时教学设计”的教研和教学模式。

关键词:核心素养;单元整体备课;物质构成的奥秘;教学设计

文章编号:1008-0546(2022)02-0011-06中图分类号:G632.41文献标识码:B

doi:10.3969/j.issn.1008-0546.2022.02.002

*本文系福建省教育科学“十三五”规划2020年度课题“初中化学单元作业的设计与实践研究—以‘人教版’为例”(FJJ? KXB20-768)的阶段研究成果。

一、问题提出

化学学科核心素养包括“宏观辨识与微观探析”“变化观念与平衡思想”“证据推理与模型认知”“科学探究与创新意识”“科学态度与社会责任”5个维度。核心素养的落地要求我们必须改变我们的教研和教学模式,教材中的单元和课时实际上是整体与部分的关系,在进行单元整体备课时,要在课时目标达成的基础上推动单元目标的达成。整体教学规划设计是指教学过程中对某一主题内容开展系统研究,从整体上规划教学目标、实施过程、教学策略及教学评价[1]。单元整体备课是整体教学规划设计的一种形式。单元整体备课为备课提供新思路、为教学提供新理念、教研活动提供新方式以及为核心素养的落地提供新途径[2]。教材中的单元是一个相对独立的教学单位,与课时单元相比,单元整体备课能让我们用整体的视角来分析教材,挖掘知识背后的素养目标,设计素养目标达成的策略,设计具体的教学课时,在提升核心素养时更注重整体性和系统性。

二、基于核心素养导向下单元整体备课的模式构建

见图1。

三、单元整体备课示例

本单元是学生从对化学的宏观认识转向微观认识的开端。学生首次从宏观、微观以及符号三重表征角度看待问题,使三者有机结合起来,形成“宏——微——符”三重表征思维;学生能从身边常见的宏观现象获取信息,认识到微粒的存在及微粒具有的性质,渗透辩证唯物主义教育,初步建立微粒观;学生已经具备一定的推理能力,可以原子结构的探究史作为情境素材,利用直观化教学手段,帮助学生建立原子结构模型。

1.单元内容梳理

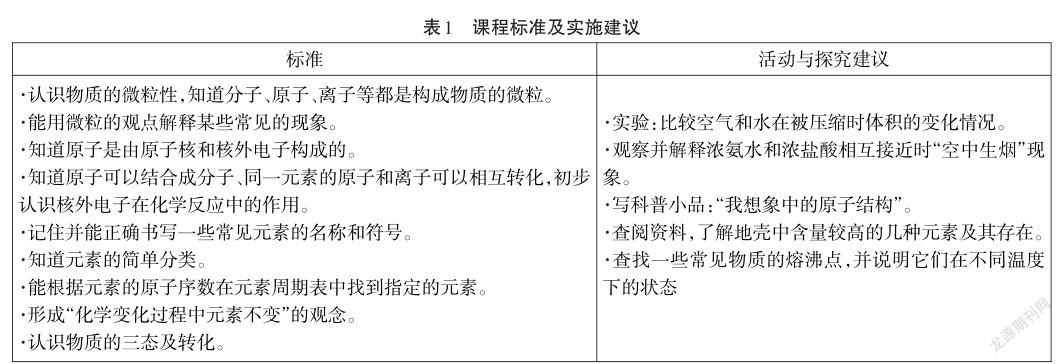

(1)课程标准及实施建议

见表1[3]。

(2)本单元可供选择的学习情景素材:

①布朗运动;“桂花十里飘香”;原子结构模型;元素周期表的發展过程。

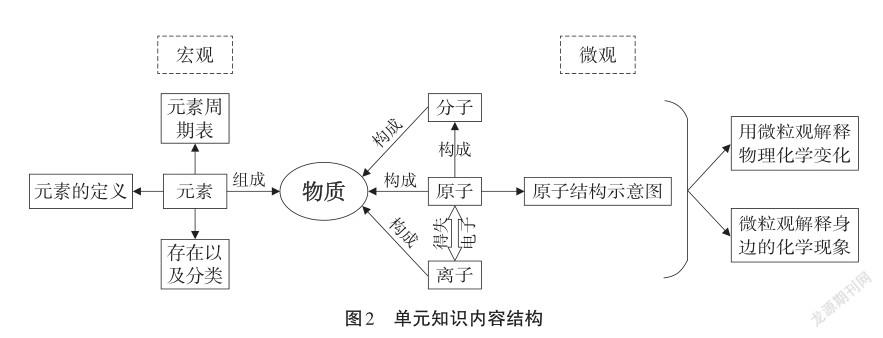

②单元知识内容结构

见图2。

2.单元教学核心素养目标解读

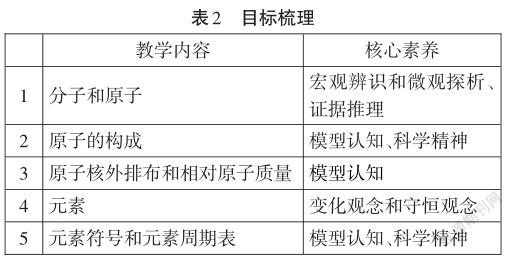

(1)目标梳理

见表2。

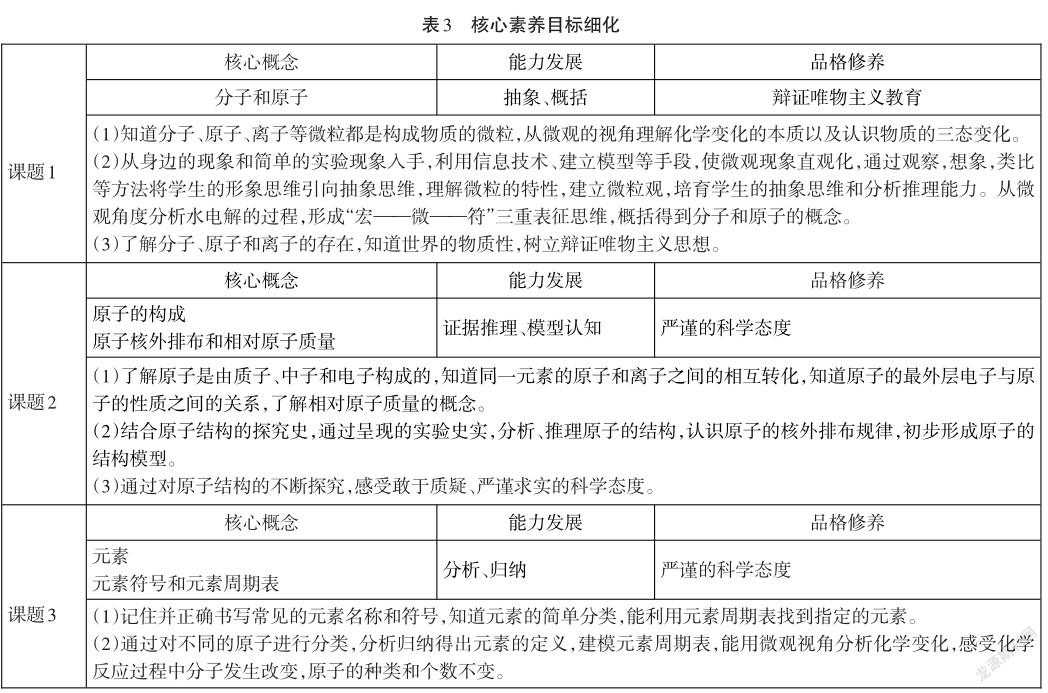

(2)核心素养目标细化

见表3。

3.核心素养阶段性达成特点分析

(1)素养提升起点

通过对第一单元“走进化学世界”和第二单元“我们周围的空气”的学习,学生对身边的化学物质和现象有宏观、感性的认识。第三单元“物质构成的奥秘”是化学学习的分水岭,从宏观世界转向微观世界。首先,之前的化学课程中给学生带来了强烈的视觉体验,学生对化学的学习兴趣空前高涨,此时进入微观世界是很好的时机。其次,学生通过沪科版八年级初中物理“第十一章小粒子与大宇宙”的学习,对分子和原子有一定的了解,其中,“第一节走进微观”介绍了组成物质的分子和原子,并简要地介绍了原子的内部结构;“第二节看不见的运动”,介绍了分子动理论,通过实验,总结出分子之间有空隙、分子是在不断地做无规则运动、分子之间存在引力和斥力等理论。因此学生实际上对微观世界已经有一定的了解,可以利用学生已有的经验和知识进行教学,降低学习的难度。

(2)素养提升障碍点

第一单元和第二单元所学的内容涉及到较多的实验并且与生活息息相关,学生学习兴趣浓厚,进入第三单元微观世界,比较抽象,难度较大,学生很容易丧失学习兴趣,进而出现明显的分化。因此,要注意通过生动有趣的教学设计以及创设情境,保持学生的学习热情。

分子和原子内容比较抽象,微观世界看不见也摸不着,不易理解。针对这一问题,教学中可以通过宏观现象获得感性认识,再通过模型、动画等直观化教学手段,化抽象为具体,从而上升到理性认识,加深对微观世界的理解。

原子的结构和原子结构示意图,可以结合原子结构的探究史,通过归纳、想象、抽象等方式,建构利于化学学习的模型,为今后化学的学习打下基础。

(3)素养提升的延伸点

①培养“结构决定性质,性质决定用途”的学科思维

化学是在分子、原子层次上研究物质性质、组成、结构与变化规律的学科。初中的化学教学始终围绕着物质的“结构一性质一用途”三者之间关系的学科观念进行,第二单元在学习氧气时已经有所涉及,本单元的“原子的结构决定了原子的性质”进一步渗透该学科思维。在后续学习中会不断涉及与强化。

②类比、想象和模型化的学习方法

本单元的学习是五彩缤纷的宏观世界步入充满神奇色彩的微观世界,但微观世界又是抽象的,通过类比的方法可以将微观的世界宏观化,例如,在做100 mL水和100 mL酒精混合的时候,虽然出现了明显的现象,但学生可能也不太好理解,这时可以让学生想象将酒精分子放大到黄豆大小,将水分子放到到细沙大小,再用黄豆、细沙之间的空隙进行类比。教学中通过类似的活动,渗透类比、想象和模型化的学习方法。

③逐步形成化学学科基本观念

本单元通过分子和原子的学习,以宏微结合的方式,帮助学生形成微粒观;通过元素的学习,初步形成元素观。此外还初步涉及到变化观和实证观,虽然在这个单元不是重点构建的观念,但为今后的学习做铺垫。

4.单元素养目标达成策略[4]

(1)创设情境,激发兴趣

第三单元是学生学习化学的分水岭,物质构成的奥秘这个主题的内容是抽象、不易理解的,很多学生自信心受到打击,学习兴趣降低,学习过程中逐步掉队。创设情境可以从以下两点入手:

①从化学与生活的结合点入手。利用学生熟悉的生活中的宏观现象(走过花圃会闻到花香,为什么?晾晒衣服,为什么衣服上的水不见了?为什么浓盐酸和浓氨水可以在不接触的情况下产生白烟?)让学生了解这些现象的产生与微粒的特性有关。通过生活实例,如一些保健品所含元素含量、一些药品的说明书等,让学生明白化学就在身边,既可以让学生体会到学习化学的重要性,又有助于学生利用所学的化学知识解决实际的问题。

②利用认知矛盾来创设问题情境。在介绍原子的结构时,先让学生自主阅读“道尔顿的原子结构模型(认为原子是不可分割的实心球体)”和“在1897年汤姆森发现电子,进而提出的枣糕模型”的资料,再介绍卢瑟福的α粒子散射实验,让学生猜想可能的结果,与最终实验结果进行对比,引发学生产生认知冲突。通过分析实验的结果,促进学生思考、讨论、探究。

(2)实验探究获取感性认識

化学实验能够很好的激发学生学习兴趣,在微粒的特性教学时可以进行以下实验:品红在冷水和热水中的扩散实验、氨的扩散实验以及针筒实验(两针筒分别抽取等量空气和水,分别挤压针筒),通过明显的实验现象对分子的三个特性有直观的认识。

实验探究活动应根据具体的化学知识的特点来进行。例如,“探究分子之间有间隔”“探究分子运动速率的影响因素”等实验探究时,尽量采用有颜色的物质,使现象可视化,引导学生更好的理解微观世界。通过这些实验探究,使学习化学知识、形成科学探究的能力与发展化学学科核心素养有机结合起来。

(3)抽象问题具体化

①借助信息化技术化抽象为具体

微粒观、元素观和变化观是初中化学教学的难点。经过第一、第二单元的学习之后,学生对化学的学习热情高涨,但第三单元的知识抽象并且容易混淆,仅仅依靠学生的想象和教师的讲解是很难做到的,而信息技术的运用就能很好的使微观世界直观化。例如:利用手持技术中的气压传感器探究温度与气压的关系、利用动画模拟水分解的微观变化以及原子的结构模型,录制微课以供其课后学习。

②利用模型类比微观世界

借助信息技术认识微观世界是被动的获取信息。可以让学生自己主动模拟,进一步加深对微观世界的理解。例如:利用不同大小、颜色的纽扣代表不同的原子,让学生拼装水电解的微观模拟图(反应前、反应中和反应后)。选择性展示学生拼装的成果,纠正学生的认知偏差,让学生在动手体验过程中建立物质的微粒观。

5.课时教学案例——课时1分子和原子

本案例的教学内容是义务教育教科书《化学九年级上册》(人教版)第三单元“课题1分子和原子”。学生对分子和原子的认识由生活中的感性认识到理性认识,再由理性认识到实践,有效地发展了学生的学科核心素养。

(1)教学目标

能通过宏观现象,认识微粒的存在以及微粒具有的性质,知道分子、原子等微观粒子是构成物质的基本微粒,初步建立微粒观;具有严谨求实的科学精神,能利用所学的有关物质的构成的知识解释生活中的一些问题,树立物质是可分的辩证唯物主义观。能从微观的视角理解化学变化的本质以及认识物质的三态变化。能从微观的视角对宏观的现象进行分析,并用符号进行表征,初步形成“宏观-微观-符号”的三重表征思维。

(2)教学过程

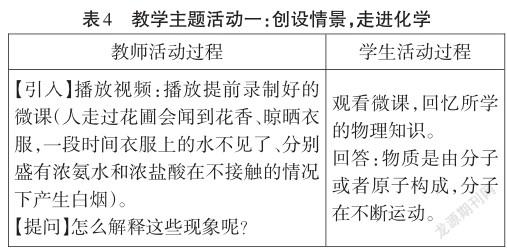

教学主题活动一:创设情景,走进化学(表4)

设计意图:本课题以微课导入本课题,播放学生熟悉的生活事例,吸引学生的注意力,激发学生的学习热情。体会到化学来源于生活,又高于生活,让学生养成关注身边化学,用化学知识去解释生产生活中的现象和问题。

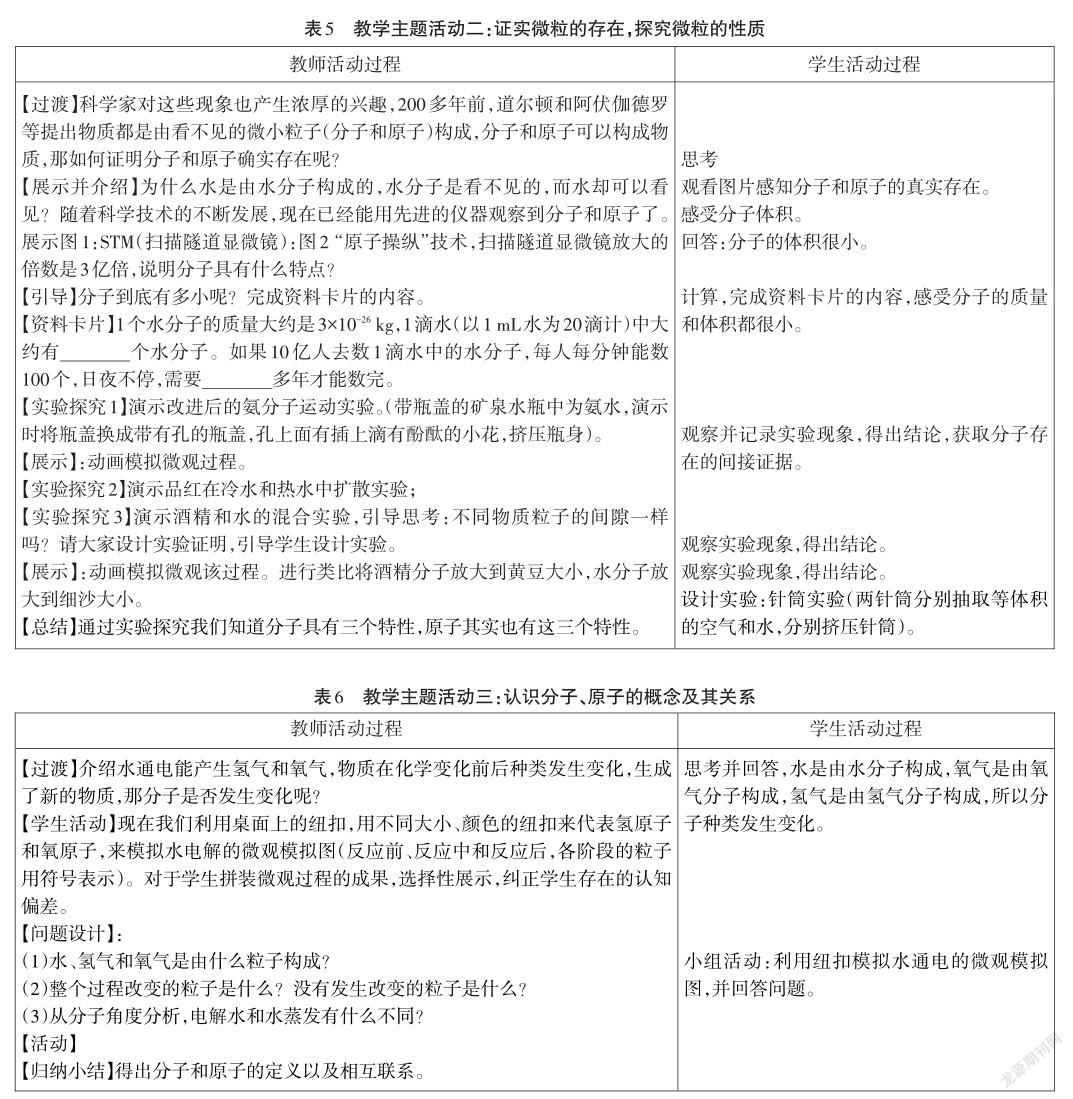

教学主题活动二:证实微粒的存在,探究微粒的性质(表5)

设计意图:通过图片证据证实分子和原子的真实存在,利用具体的数据说明分子的质量和体积都很小。通过实验探究以及对现象的进一步分析,发挥学生的想象,使学生认识到微粒的存在以及微粒具有的性质,知道分子、原子、离子等是构成物质的微粒,建立微粒观。

教学主题活动三:认识分子、原子的概念及其关系(表6)

设计意图:分子和原子的定义仅仅依靠学生的想象和教师的讲解是很难做到的,通过自己动手模拟和信息技术能很好的使微观世界直观化。通过水通电实验,经历水→水分子→氢气分子和氧气分子,帮助学生自主体会化学变化中分子及原子的特征,从而从微观视角理解化学变化。

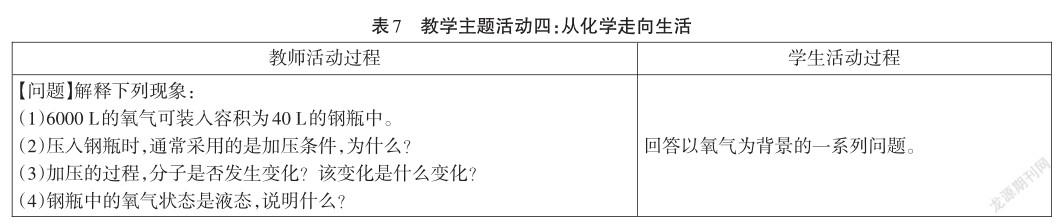

教学主题活动四:从化学走向生活(表7)

设计意图:通过前面的学习,学生具备了一定的理论基础,通过迁移所学的知识,解释生活中一些常见的现象,培养迁移和解决问题的能力,也检测本节课教学目标的达成情况。

教学主题活动五:交流体会,总结提升

设计意图:总结本节课的内容,形成结构化的板书,在收获知识的同时获得情感态度与价值观的提升,促进素养的发展。

(3)单元作业——课时作业(略)

(4)案例分析

①创设真实的生活情境,激发学生的学习兴趣

依托教学内容来发展化学学科核心素养,要让教学内容贴近学生已有的认知水平。本节课呈现的情境有“人走过花圃会闻到花香、晾晒衣服,一段时间衣服上的水不见了”“1滴水里面分分子个数以及需要数多久”和“6000 L的氧气可以壓入40 L的钢瓶中”等生活情境,紧密联系生活,让学生了解这些现象的产生是与物质的微粒构成有关,引导他们从微观的视角来认识宏观的现象,激发学生深入学习的兴趣。

②参与丰富的课堂活动,获得对微粒的理性认识

达成本节课的素养目标,最重要是要让学生对微粒有感性的认识,通过设置丰富的体验活动,例如:数1滴水中的分子个数、分子运动的实验、动画模拟酒精和水的混合实验、用纽扣拼装水电解过程等,激发学生的想象力,使微观世界直观化。经历这些体验活动,获取感性认识,使学习化学知识、形成科学探究的能力与发展化学学科核心素养有机结合起来。

③形成学科思想,感悟化学作用

构建微粒观时,从生活中的宏观现象获取感性的认识,充分运用素材资源,开展丰富的活动,通过体验活动获得理性认识。运用微粒观解释一些生活中的化学问题,例如:“人走过花圃会闻到花香、晾晒衣服,一段时间衣服上的水不见了”“1滴水里面分分子个数以及需要数多久”和“6000 L的氧气可以压入40 L的钢瓶中”,在习得化学知识的同时,形成“宏微结合”的思维方式,从中感悟化学来源于生活又高于生活,感悟化学的重要作用。

参考文献

[1]王锋.核心素养的达成需要教学的整体规划与设计[J].基础教育课程. 2019.5(下):60-66.

[2]杨晓彦,傅兴春.化学学科核心素养背景下的单元教学设计[J].中学化学2019(9):12-14.

[3]中华人民共和国教育部.全日制义务教育化学课程标准(2011年版)[S].北京:北京师范大学出版社,2012:24.

[4]林志强.义务教育课程标准(2011年版)案例式解读初中化学[M].北京:教育科学出版社,2012:116-118.