基于真实情境的教、学、评一体化案例

魏军

摘要:结合国内外专家对教、学、评一致性的相关研究成果,以沪教版第七章复习课“VC泡腾片的奥秘”的内容为载体,为实现“发展学生化学学科素养”这一目标,试图实现教学目标与评价目标的一致,学习任务与评价任务的一致。通过逆向设计,先确定达成的预期成果,再确定合适的评估证据,再创设真实的问题情境,引发问题,开展有效的学习活动,实现知识重构,从而转变学生的认知,从而实现基于提升学生学科素养的教、学、评一体化教学。

关键词:教、学、评一体化;学习情境;学科素养

文章编号:1008-0546(2022)02-0025-04中图分类号:G632.41文献标识码:B

doi:10.3969/j.issn.1008-0546.2022.02.005

一、问题的提出

2017年,党的十九大提出要全面贯彻党的教育方针,落实立德树人根本任务,发展素质教育。2018年出版高中化学新课标在基本理念中提出“倡导基于化学学科核心素养的评价”,指出“依据化学学业质量标准,评价学生在不同学习阶段化学学科核心素养的达成情况,积极倡导教、学、评一体化,使每一个学生化学学科核心素养得到不同程度的发展”[1]。

传统的课堂评价往往过于注重纸笔测试,或是仅仅留停在口头上,反馈不及时,有的过分强调选拔与甄别的功能,有的与学习目标不一致,未能促进学生的全面发展。基于课程标准和学科素养的课堂评价是检验教学目标的有效手段,是与教学的有机融合,是对课堂教学的及时反馈,促进教师的教与学生的学质量的共同提高。课堂教学应该注重“两个一致性”,即评价目标与教学目标的一致性、评价任务与学习任务的一致性[2]。国内外专家学者都认为教师的教学过程、学生的学习过程、教学评价是一个有机的整体,教学与评价相融合的设计,使评价不仅关注结果,更重视过程,将终结性、形成性、诊断性评价等多种方式相结合的全面评价方式,为现实课堂的转型指明了方向[3]。

二、教学与评价目标

1.教学目标

(1)通过设计的探究VC泡腾片的一系列活动,认识柠檬酸的物理性质及酸的化学性质,体会泡腾类物质制备的一般原理和方法,物质含量的定量测定原理及装置的作用。养成按化学学科特点分析问题、解决问题的能力。

(2)通过探究VC泡腾片中柠檬酸的化学性质及小苏打的含量的测定,建构酸的一般化学性质及定量测定的一般模型,引导学生用类的角度来思考问题(即分类表征),利用不同方法、从不同角度来测量,培养学生的实验创新的意识。

(3)通过设计学习VC泡腾片的作用、研读柠檬酸铁铵的流程及作用等活动,感受化学与人类生活的密切联系,培养用化学知识解释和解决社会生活问题的能力。

2.评价目标

(1)通过实验探究“柠檬酸的结构与化学性质”,诊断并发展学生初中已学关于酸的相关化学性质的认识水平,提升依据结构决定性质、根据证据推理得出结论的素养。

(2)利用VC中小苏打含量测定的小组活动,通过实验设计方案的交流与点评,诊断并发展学生定量测定物质的水平、实验设计能力,实现知识向素养转化。

(3)通过体会VC泡腾片作用、研读柠檬酸铁铵的流程、亲手制作VC泡腾片等活动,诊断学生迁移运用已学知识解决生产、生活中实际问题的能力,发展学生认识化学价值的水平(学科价值、社会价值视角)。

三、教学与评价的思路

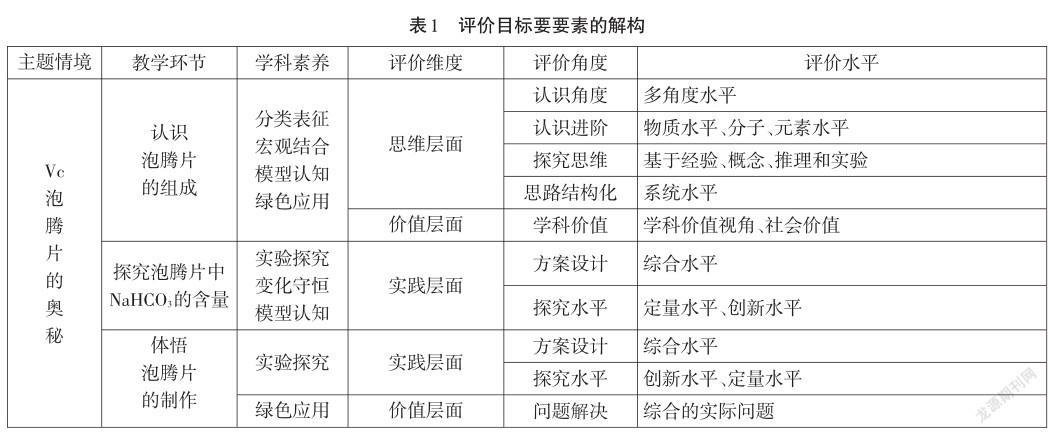

见表1。

四、教学策略

一是在问题的引领下,突出学生的自主探究,问题和猜想的提出,方案的设计和优化,证据的获取以及结论的得出,都由学生自主完成。二是以问题为主线,培养学生的多种思维能力,教学中让学生亲历问题的产生,猜想及猜想的优化,自主设计实验方案,实施实验探究及分析问题,培养学生用多种方法解决实际问题的能力。

复习教学是“温故”更要“知新”。受崔允漷提出“教—学—评一致性”的启示,“依据清晰的目标处理教材、选择方法;结合情境创设主动的、反思式的知识建构;依托学习过程开展嵌入式、参与式的及时评价”。为此本节课的教学实践力图实现:(1)将知识复习在崭新的实验探究情境中展开,实现认知结构的重构;(2)构建以“目标线、情境线、活动线”融合的教学结构,实现复习教学的层次性、应用性和思维性的发展;(3)创设绿色化、微型化、趣味化的学生实验活动,促进学生对“真实的、有趣的化学”的感悟。

本节课是以泡腾片为主题式的基于真实情境下化学专题复习,紧紧围绕这个情境,在问题解决中不断生成新的问题,层层递进,利用冲泡VC泡腾片,引导学生看、闻、尝这三个角度观察实验,从学生已有的知识出发,从醋酸的结构,到柠檬酸的结构,建立学生结构决定性质,性质决定用途的学科观念。定性探究了柠檬酸的组成,利用拼图的方式,定量研究了小苏打的含量,在测定CO2的质量的时候,利用不同方法、从不同角度来测量,建立气体定量测定的一般思维模型,培养学生的实验创新的意识。让学生设计了多种测定气体的质量的方法,形成解决这类问题的一般模型。实验泡腾片的制作将这节课的气氛推向高潮,学生亲手设计实验并并完成了VC泡腾片的制作过程,体验了计算、称量、研磨、压片等制作過程,调动了学生学习化学的兴趣。通过这节课试图回答了什么是化学?即化学是研究物质的组成与结构,性质与变化,用途与制法的一门学科,通过这节课让学生体会了化学的学科价值与学科特点,引导学生用类的角度来思考问题(即分类表征)。

五、案例分析

1.情境导入

介绍维生素及维生素C的作用,最近天气早晚温差比较大,人们容易感冒,数据表明服用维生素C能缩短病程。你们喝过Vc泡腾片吗?

【学习任务1】根据老师准备好的完整的一盒泡腾片,自学有关VC的资料卡1,每组同学冲泡一杯。并交流:看到什么?闻到什么气味?尝一下,是什么味道?并用pH计测量其酸碱度。

【提问】气泡是什么?泡腾片的组成有哪些物质?泡腾片的原理是什么?

【资料卡1】

维生素是人体不可缺少营养物质。维生素摄入量不足,生长发育出现障碍或患营养缺乏症,各种维生素在维持人的生命活动中所起的作用不同,但都极其重要。(选自下册书83页)

VC作为一种水溶性维生素,参与到人体多种氧化还原反应、物质合成以及解毒功能,同时它可以降低毛细血管的通透性、抗组胺和增加对感染的抵抗力。Vc遇空气和加热都易引起变质,在碱性溶液中易于氧化而失效。泡柠檬水最好用50℃—60℃的温水。

【评价任务1】诊断并发展学生自主学习,阅读标签操作说明,实验操作、观察能力。(基于经验水平、认识进阶、实验安全水平)

设计意图:以学生熟悉的VC这一情境引入,引发探究的热情,设计了学习任务,自学了解VC的作用,学生实验冲泡腾片,学生根据“VC泡腾片”教学情境开展实验、讨论与交流活动,感受泡腾片在冲泡时的现象,引发问题,引导学生阅读说明书,猜想气体是什么?如何产生的原理?从酸味到pH值,从定性到定量。

2.认识泡腾片的组成

【过渡】要了解泡腾的起泡原理,我们首先要来认识一个我们熟悉的物质醋酸。

资料卡2:如图1是醋酸的球棍模型,在有机物的分子结构,有COOH这个原子团的就是酸,且每一个COOH原子团能电离出一个氢离子。

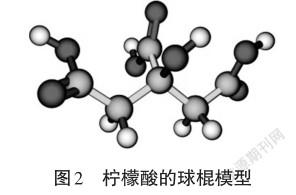

【学习任务2】结合资料卡上内容及图2柠檬酸的球棍模型,找一找它有几个COOH原子团,它是几元酸?它的化学式如何表示?

【过渡】根据你对酸的认识,想一想,柠檬酸有哪些性质和用途?

【问题】根据你对酸的认识以及柠檬酸的标签,猜想,柠檬酸(H3Cit)有哪些化学性质,在生活中可能会有的用途?试写出反应的方程式,

【提问】柠檬酸钙有什么用途?

【提问】泡腾片起泡的原理你能写出来吗?

【自主学习】学生研讲读流程,独立完成问题。

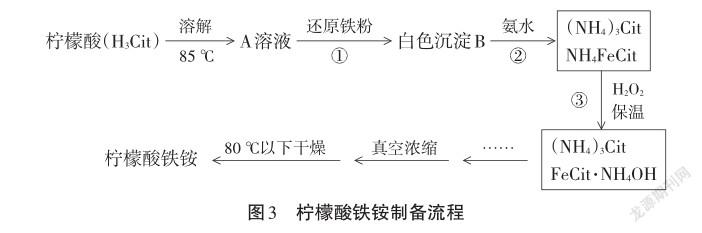

柠檬酸铁铵(FeC6H5O7·NH4OH)是一种补血药,用于缺铁性贫血,也是一种绿色食盐的抗结剂,在高温下不稳定,它的制备流程如图3。

(1)NH4FeCit中铁元素的化合价;

(2)写出反应①的方程式:;

(3)写出流程中柠檬酸与氨水反应生成(NH4)3Cit的方程式:;

【总结归纳】由上述内容,用思维导图的形式归纳出柠檬酸的化学性质。

【评价任务2】诊断并发展学生宏观性质、微观结构、符号表征,知识迁移的能力。通过资料卡上酸的结构,从图1中找到相关的基团,从而从结构上认识柠檬酸也是酸。

设计意图:从醋酸的结构认识有机酸,建构酸的模型,运用模型,判断柠檬酸是三元酸。通过柠檬酸的用途反映它的性质,即与金属氧化物反应,与碳酸盐反应,从而了解起泡原理。通过柠檬酸铁铵的制备流程,知道它能与活泼金属反应、碱反应,再归纳出柠檬酸的化学性质,学生在教师设计的学习活动和解决问题中完成了对酸的知识的建构。以探究泡腾片的起泡原理为线索,通过柠檬酸钙、柠檬酸铁铵等盐的用途,从而体现化学的学科价值。

3.探究泡腾片中NaHCO3的含量

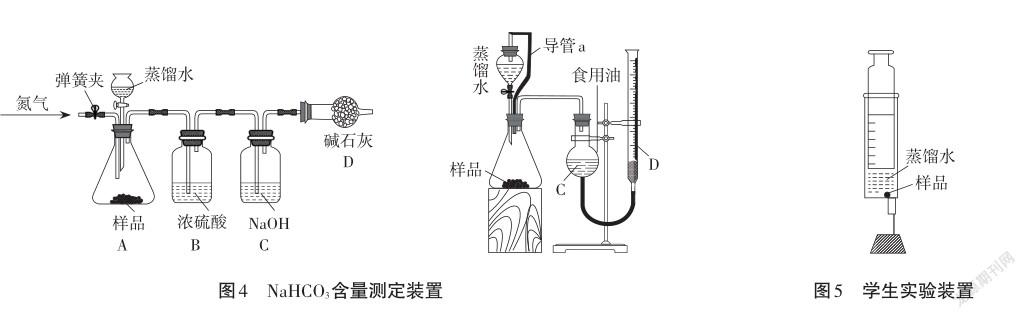

【学习任务3】请利用材料袋1或2(预先打印在相同的纸上)中选择合适装置的拼图[4],搭建测定泡腾片中小苏打的含量的装置(假设每步都反应完全),先独立思考后小组合作,再推选一位代表发言,并说出你们小组的设计思路。

【板書】碳酸氢钠的质量

【提问】碳酸氢钠的质量如何通过测什么物质的质量而求得?

【学生】二氧化碳

【提问】二氧化碳的质量的测定有哪些方法?

【学生】称质量的角度、二氧化碳的体积的角度;

【板书】CO2质量、CO2体积

【学生活动1】打开每个人的材料袋,自行完成拼图。

【教师】拍照,指导学生

【交流展示】请学生说说他的设计(图4),并指出每个装置的作用,评价各个方案的优劣。

【学生实验】根据图5,设计实验步骤,并完成实验并完成相关计算。

实验用品:小烧杯、蒸馏水、泡腾片样品0.2 g、注射器,橡皮塞。

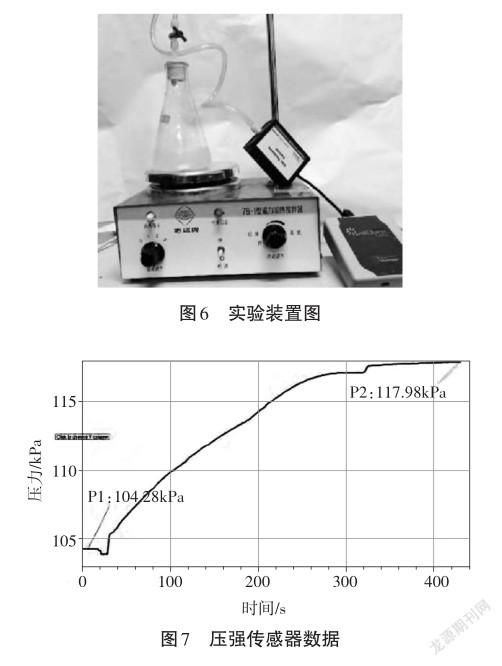

【教师演示实验】教师利用压强传感器(图6),利用实验开始与结束的压强差,结合理想气体状态方程,计算出二氧化碳的物质的量,等于碳酸氢钠的物质的量,从而测定NaHCO3的含量(图7)[5]。

【评价任务3】通过设计测定泡腾片中NaHCO3的含量实验,学生小组实验,诊断并发展学生实验探究设计。思维层面的认识角度为多角度视角,思路结构化的内涵水平;实践层面为探究方案的综合水平,定性与定量相结合及创新水平。

设计意图:多角度,多维度的设计实验,从定量测定物质的组成是中考的热点问题,从传统的个人的拼图实验到小组合作学习;从学生实验到教师演示的数字化实验;从定性了解泡腾片的组成到定量测量其中某一物质的含量。总结出物质(通过某个化学反应能生成某种气体)含量的测定的两种基本模型,测质量或测体积。测质量可以通过高灵敏的天平来衡量,或是通过溶液吸收的方法来测。测体积一是间接法,即通过排某种液体的方法,通过测量液体的体积,从而知道气体的体积,二是直接通过量气管来测气体的体积。

4.体验泡腾片的制作

【学习任務4】设计完成实验步骤,每一小组要制作10 g泡腾片(约3片)。

【实验用品】柠檬酸3.33 g,NaHCO3 2.0 g,VC 0.2 g(2片),蔗糖4.57 g,简易压片机,塑料锤,研钵。

【评价任务4】诊断并发展实验能力,及运用化学知识解决生产、生活中的实际问题的能力。

设计意图:学生在制作泡腾片的过程中,从实践层面评价了学生的基本实验操作能力,探究水平主要是定量水平和创新水平二个维度,他们要根据教师提供的药品和实验器材,设计实验步骤,完成泡腾片的制作。从价值层面也是落实化学核心素养中的科学精神与社会责任,使学生体悟到了化学的学科价值。

六、教学反思

1.真实有价值的问题情境

真实问题情境下的教学是将学生身边的事件与将要学习的内容匹配,以中考复习课“VC泡腾片的奥秘”教学为例,在“教、学、评”一致性教学理念的导向下,通过“课前从课程标准、近三年中考出发,确立教学目标和评价目标,课中以问题驱动学习活动与评价,贯穿教学设计始末”的模式进行课堂教学实践。从学科知识为走向学科观念、学科素养的建构,学生在体验的过程中,完成了对酸的知识的建构。

2.“有味”的一节课。

首先本节课是一节有趣味的化学课。学生在品尝、探究、制作泡腾片的过程中始终保持着浓厚的兴趣,兴趣是最好的老师,是支持学生学习化学的动力,特别是初三复习课期间,难能可贵。第二是有“学科味”的一节课。实验是化学的灵魂,不仅设计了丰富的学生实验活动,也有教师演示实验,有传统实验也有数字化实验。符号是化学特有的魅力,有结构简式、化学式、方程式。结构决定性质,性质决定用途。学生在探究的过程中享受着化学学科的味道。

参考文献

[1]中华人民共和国教育部.普通高中化学课程标准(2017年版)[S].北京:人民教育出版社,2018.

[2]郑长龙.基于“教、学、评”一体化理念的化学学习评价设计[J].中学化学教学参考,2018(11):3-5.

[3]姜建文,王丽珊.“教、学、评”一体化的化学课堂教学评价目标设计[J].化学教育(中英文),2020,41(21):1-6.

[4]杨宝权,王月.基于“真探究”的科学探究专题教学——以“神奇的VC泡腾片”设计为例[J].化学教与学2017(8):75-78.

[5]丁小婷,齐楠.利用压强传感器测定VC泡腾片中碳酸氢钠含量的实验[J].教育与装备研究,2017(6):80-82.