抗体,人体的“生物导弹”

杨冬

抗体是人体免疫细胞合成的一类蛋白质,工作原理与导弹有相似之处,它能识别病原体上特定的标记,即抗原。通过识别抗原,抗体可以与病原体结合,然后通过各种手段消灭它,从而让身体恢复健康,可谓人体的“生物导弹”。那么,抗体又是如何成为“生物导弹”的呢?

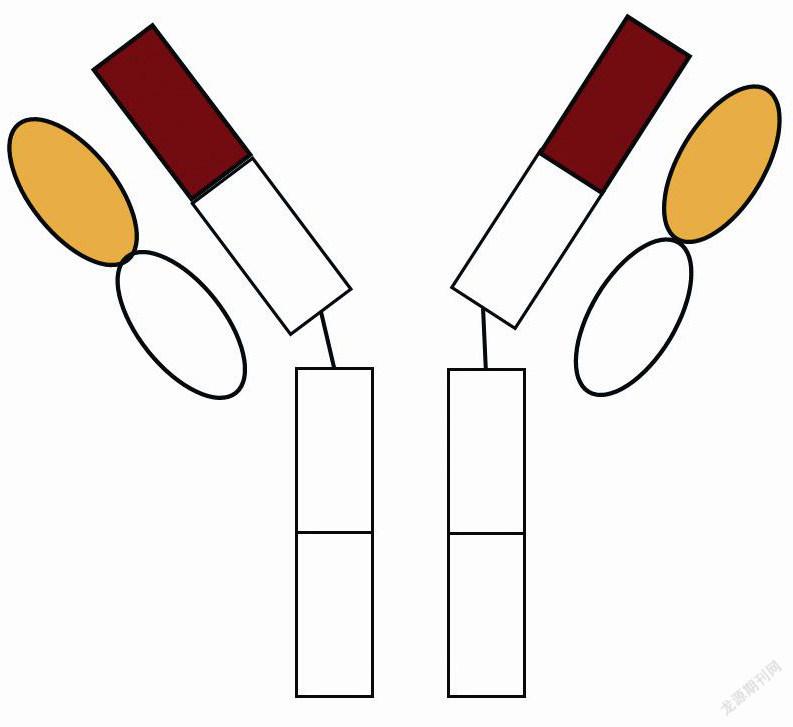

从分子结构看,抗体是一种Y型蛋白质分子(图1)。这个Y的“两个枝丫”(图1中涂色的可变区)是“生物导弹”的制导装置,专门识别特定的抗原,并与之结合。当然,作为一枚导弹,只有制导装置是不够的,还得有“战斗部”,这样才能消灭目标。真正的导弹通过爆炸来完成任务,人体的“生物导弹”又是怎么做的呢?

通过识别抗原,抗体最终会结合在病原体上。抗体不同,结合会造成不同的后果。在一些情况下,被抗体识别出的抗原是病原体中非常重要的蛋白质分子(简称蛋白)。比如,由疫苗诱导的很多针对病毒(一种常见病原体)的抗体,其结合位置往往是病毒表面用于侵入人体细胞的蛋白。这些蛋白与抗体结合后,就失去了原有功能,病毒也就失去了侵入人体细胞的能力,即被“中和”了,所以这类抗体又被称为中和抗体。例如,新型冠状病毒(简称新冠病毒)表面有一种刺突蛋白,该蛋白是病毒侵入人体细胞的关键。刺突蛋白可以结合人体细胞上的受体蛋白(血管紧张素转换酶2),最后启动一系列生物学反应导致病毒侵入人体细胞。目前上市的各类新冠病毒疫苗,其作用机制都是诱导人体产生针对刺突蛋白的抗体。当抗体结合了病毒表面的刺突蛋白后,该蛋白就失去了功能,从而导致病毒被“中和”。也就是说,“生物导弹”通过“中和”摧毁了目标,完成了任务。

在另一些情况下,结合在病原体上的抗体会召集免疫细胞来攻击病原体并杀死它们。在这种情况下,结合了抗体的病原体就像古代脑后插着木牌的死囚。病原体上的“标签”是指抗体中能够被免疫细胞识别的部分。在多数情况下,入侵人体组织的细菌(一种常见病原体)被抗体识别后,抗体会在这些细菌表面贴上“标签”以便免疫细胞识别。在抗体的帮助下,巨噬细胞(一种免疫细胞)就可以找到细菌,并与抗体结合,最终吞噬这些细菌,从而控制细菌感染。这一次,“生物导弹”通过“贴标签”摧毁了目标,完成了任务。

不过,不同病原体上的抗原千变万化,人体又是怎么知道应该合成什么样的抗体去识别它们呢?

这就要从抗体分子的蛋白质结构讲起。这个Y型分子两个“枝丫”的顶部是可变区,因为“可变”,所以该区域的氨基酸序列在不同的抗体中有很大差别。“枝丫”的下半部以及Y底下的“一竖”是恒定区,在所有的抗体分子中,恒定区只包含几种氨基酸序列,种类屈指可数。之所以会有区别,是因为两个区域扮演的角色不同。可变区的主要作用是识别抗原。既然抗原有很多种类,那么不同抗体的可变区必然有不同的结构,反映到氨基酸序列上就是大量不同的氨基酸序列。恒定区的主要作用是稳定抗体分子结构和召集免疫细胞,因此并不需要多变的结构,所以其氨基酸序列比较固定。

那么,氨基酸序列之间的差异又是怎么形成的呢?蛋白质的氨基酸序列是由其基因编码的,也就是说氨基酸序列最后就是由基因序列来决定的。从理论上说,一个氨基酸序列就必然对应一段不同的基因序列。考虑到人体需要应对大量不同的抗原,人体产生的抗体就必须包括大量不同的可变区。如果每一种可能的可变区背后都有一个基因,那么编码抗体的基因就会远远超过人体基因总数。所以,人体(以及其他可以形成抗体的动物)使用了一个比较“聪明”的方法—排列組合,即人体的免疫球蛋白基因在编码可变区时其实只是编码了一些基因片段,当形成抗体的细胞(即B细胞)成熟时,这些基因片段可以通过基因重排合成抗体的基因,每一种B细胞只包含了一种重排后的基因。

所以,最后病原体面对的是一系列B细胞,每一种B细胞都可以合成特定的抗体。如果B细胞合成的抗体可以识别该病原体上的抗原,那么该B细胞就会扩增并且最后转化成专门大量分泌此类抗体的浆细胞。由于每种病原体上可能有不同的抗原,而且即使是同样的抗原也可能有多种不同抗体可以识别它,所以在一次感染中,会有不同种类的B细胞扩增,最后可以形成许多不同的抗体。

既然抗体威力巨大,我们是否可以利用这些 “生物导弹”治疗疾病呢?比如,如果肿瘤细胞上面有特异的抗原,那么开发一种针对这种抗原的抗体,是否可以像导弹定点摧毁目标那样消灭肿瘤细胞呢?

20世纪70年代,在人类掌握了大量生产特定抗体的技术(即单克隆抗体技术)后,科学家就产生了利用抗体治疗疾病的想法。当时,科学家利用小鼠的B细胞与它的骨髓瘤细胞融合(即杂交瘤技术)制备单克隆抗体,从根本上讲,使用这种方法制备的抗体是小鼠的抗体。由于这些抗体的氨基酸序列与人体的氨基酸序列差距较大,所以注射到人体内可能会被人体免疫系统视作“入侵者”(即具有免疫原性),从而导致人体产生针对它们的抗体—人抗鼠抗体。人抗鼠抗体最后将清除来自小鼠的抗体药物,甚至还可能导致过敏疾病。

要研发基于抗体的药物,必须先解决上述问题。从20世纪80年代开始,科学家为此做了不懈的努力,如今,问题在很大程度上被解决了,实现了抗体药物的实用化(图2)。在各类解决方法中,最简单的是构建“嵌合抗体”。嵌合抗体的可变区是来自通过杂交瘤技术得到的鼠源抗体,但是其恒定区使用人抗体恒定区的氨基酸序列。采用这种技术后,由于新的抗体中来自小鼠的成分大大减少,所以其诱导人抗鼠抗体的概率也下降了。在嵌合抗体之后出现的新一代的抗体中,小鼠的成分进一步减少。通过“人源化”技术,科学家不仅令新一代抗体的恒定区使用人抗体的氨基酸序列,还把可变区的大部分氨基酸序列也改成人抗体的氨基酸序列,进一步降低了人对抗体产生免疫反应的可能性。

最新的技术则是制备全部由人源氨基酸序列构成的抗体(即全人源抗体),这可以在最大程度上避免人抗鼠抗体的生成。不过,制备全人源抗体的技术非常复杂,其中一种方法是通过基因工程将小鼠体内编码免疫球蛋白的基因完全改成人的基因。在此基础上,利用小鼠杂交瘤技术制备的抗体完全由人的基因编码,其氨基酸也与人体无异。

解决了抗体的免疫原性问题后,抗体药物逐步实现了实用化,并且最终在本世纪初进入了爆发期。最初,抗体药物大多是针对恶性肿瘤的。比如,一种比较成功的抗体药物赫赛汀是针对人表皮生长因子受体2(Her2)的人源化抗体。研究表明,Her2在某些癌细胞中有大量表达,而且对于这些癌细胞的增殖往往起重要作用。利用赫赛汀结合Her2,可以抑制它的功能,从而抑制癌细胞的生长。赫赛汀对某些类型的乳腺癌有非常好的治疗效果,可以明显降低患者的复发概率或延长癌症晚期患者的生存时间。

除了作为抗癌药物,抗体也可以作为抗炎症药物使用。一个重要的例子是抗“肿瘤坏死因子”(TNFα)的全人源抗体修美乐。由于TNFα参与人体中多种炎症反应,所以修美乐可以治疗多种与炎症有关的疾病,其中最重要的是类风湿性关节炎。由于其用途广泛,在各种同类药物中,修美乐曾多年位居年度销售冠军。2020年,其销售额达214亿美元。不过,由于TNFα是人体控制感染的重要细胞因子,所以利用修美乐抑制TNFα的功能也会有一定的副作用。例如,由于TNFα在控制结核分枝杆菌感染中发挥重要作用,修美乐在一定程度上增加了病人患肺结核的可能性。

除了上述用途外,抗体类药物还被用于控制病毒感染(如對埃博拉病毒、新冠病毒的治疗)和控制偏头痛(通过抑制某些G-蛋白偶联受体)。除了直接使用“裸抗体”外,科学家还可以对抗体进行改造,如令其偶联小分子药物或放射性同位素。改造后的抗体可以通过与抗原结合把这些药物递送到靶点附近,与“裸抗体”相比,改造后的抗体会达到更好的治疗效果。

除此之外,目前还有一种被称为 “双抗”的新型抗体。传统抗体Y型结构的两个“枝丫”因为包含了同样的可变区序列,所以识别的是同样的抗原。通过基因工程,科学家可以使抗体的两个“枝丫”包含不同的可变区,从而分别识别不同的抗原。这种“双抗”在某些情况下可以实现特殊的治疗效果。比如,利用“双抗”同时识别某个肿瘤细胞上的抗原(如在某些淋巴瘤或白血病细胞上高表达的CD19)和T细胞上的抗原(如CD3),就可以把T细胞“拉”到肿瘤细胞附近,让T细胞对肿瘤细胞发起攻击。

可以想象,随着技术的发展,抗体的新用途会不断出现。目前,对于患者而言,使用抗体药物的最大限制因素是高昂的价格。所以,如何使患者用得起抗体药物,是医药界需要解决的重要议题。除此之外,如何进一步增强抗体药物的治疗效果,如何应对抗药性问题,如何拓宽其使用范围等,也都是目前研究的热点。