我国义务教育阶段科学类课程发展的分析与建议

任建英 赵祎萌 孟秀兰

【摘 要】依据我国正式颁布的课程文件,笔者对义务教育阶段科学类课程目标、课时及其占比、主要内容等进行了研究。总体来看,义务教育阶段科学类课程目标更加聚焦人的发展、整体课时比例增加、课程内容逐步结构化、更加重视实验与科学探究、进阶设计越发显著等。笔者认为,义务教育阶段科学类课程的发展应进一步准确把握信息时代的人才培养要求,优化课程目标及课程内容,并研制合理的学业质量标准等。

【关键词】义务教育 科学类课程 发展 历史研究法

义务教育阶段科学类课程包括小学自然(科学)、初中科学综合以及初中并行开设的物理、化学和生物分科课程。20世纪,小学科学课程称为“自然”,在此做一贯考虑与研究,按照时间顺序,笔者以新中国成立以来课程计划(课程方案)的颁发为主轴,对相应的科学类课程教学大纲(课程标准)进行了历史研究。具体来看,年份包括1950年、1952年、1953年、1955年、1957年、1963年、1978年、1981年、

1988年、1992年、1994年和2001年。我们又重点补充了《义务教育小学科学课程标准(2017年版)》的相关情况。本文所涉及的数据均来源于国家正式印发的文件,客观呈现义务教育阶段科学类课程目标、课时、课时占比以及主要内容,观察并分析变化趋势,在此基础之上,笔者提出我国义务教育阶段科学类课程进一步发展的建议。

一、义务教育阶段科学类课程的主要发展状况

1. 课程目标逐步聚焦人的发展,提升学生科学素养

按照国内外相关权威测试和研究成果,科学素养主要包括科学知识与技能、科学思维与方法、科学精神、科学态度与责任、科学实践和应用等维度。义务教育阶段科学类课程逐步从更多关注科学知识转变到发展学生科学素养上来,越来越注重学生学习科学的方法和能力,改善学生对大自然的态度,培养学生对家国的情感以及对社会的责任。以下,我们以小学自然(科学)课程为例进行探讨。

(1)从科学知识上说,20世纪的小学自然(科学)教学大纲一直强调“使儿童获得基本的自然科学常识”,进入21世纪,进一步强调“要与周围常见的事物相关”,并与“认知水平相适应”。科学知识不是冰冷的、没有生机与亲和力的东西,而是可以从生活中找到鲜活的情境和实例,利用知识解释生活中的现象,有利于增强学生的学习兴趣。同时,从抽象的“基本”到“与学生认知水平相适应”,也可以看出课程文件研制与心理学研究成果的不断融合,提法上更加科学和准确。

(2)从科学态度和思维上说,始终关注学生学习兴趣的培养。21世纪之前更多的是单纯地强调“爱科学”“科学志趣”,而21世纪之后具体表述为“对周围世界的好奇心和求知欲”,更重要的是强调“尊重证据,敢于创新”,这在课程目标的表述中非常鲜明和突出。正确的科学态度不仅仅停留在兴趣等感性基础上,更要言之有据、行之有理。科学是辩证发展的,达成共识的科学知识学习很重要,更重要的是以严谨、创新的思维和精神学习科学。

(3)从对大自然的态度来说,1986年以前更多的是强调“理解自然、利用自然和改造自然”;从1986年开始重视“保护自然、热爱自然”;进入21世纪,则表述为“亲近自然、保护自然”,不再提对自然的利用和改造。大自然和人类社会是一个彼此依存的和谐整体,而非敌对关系。在课程目标的发展变化中,可以看到我们对于自然态度的认识转变,反映了社会群体自然观的进步。

(4)从科学与其他领域目标的关系上说,1978年之前,注重与“劳动习惯、劳动技能”的结合,“为将来参加劳动准备必需的基础”,此后逐渐式微;1963年之前,特别注重“儿童的卫生与保健”,此后表述为“儿童的身心健康发展”,直到2001年,不再突出强调这一方面的要求;21世纪之前,科学与“资源、技术、环境等”的关系要求很少,进入21世纪,逐步提出了“积极参与资源和环境的保护,关心科技新发展”“了解科学、技术、社会和环境的关系”等要求,旨在增强学生的社会责任感。

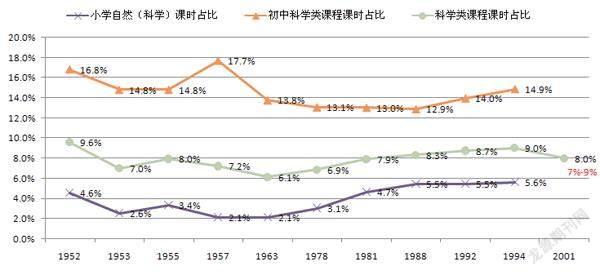

2. 课时趋于稳定,课时占比略有走强趋势

对于小学自然(科学)课程,1981年之前,由于多方面原因,课时跌宕起伏。1981年之后,小学自然(科学)课时比较稳定,特别是1988年、1992年和1994年的小学自然(科学)课时均为272个。从新中国成立至20世纪末,小学自然(科学)绝大部分在小学高年级(五、六年级)开设,其中,1956年曾施行过覆盖6个年级的自然课程,但随后又中止;从1988年开始覆盖小学六个年级,直到2001年,回到3~6年级开设科学课,从2017年开始重新覆盖小学所有年级。

对于初中科学类课程,化学课时一直比较稳定,物理也相对稳定,生物变动较大,但进入1988年也趨于稳定。1978年之后,初中科学类课程总课时逐渐稳定在400个左右。

“小学自然(科学)课时占比”为小学自然(科学)课时与小学阶段总课时之比;“初中科学类课程课时占比”为初中科学类课程课时与初中阶段总课时之比;“科学类课程课时占比”为义务教育科学类课程课时与义务教育阶段总课时之比。如图1所示,总体来讲,1978年之前,科学类课程课时及其占比波动较大,此后比较稳定,小学段占比在5.0%左右,初中段在13%~14%,义务教育阶段总占比在8%~9%,同时体现出一定的走强趋势。2001年,《义务教育课程设置实验方案》颁布,义务教育阶段总课时9522个,其中规定了科学类课程的课时区间,占比7%~9%,课时667~857个,这为地方和学校提供了一定的操作空间。同时,由于总课时从1994年的7600个提高到9522个,因而虽然在科学类课程课时占比上基本与1994年持平,但课时实际上有所提升[1]。由此可以看出,21世纪以来,我国对科学课程的重视在增强,特别是2017年小学科学课程从3~6年级延伸到1~6年级开课,实际课时比2001年的课程设计又有增加。

3. 课程内容范畴比较稳定,结构化水平逐步提升

从义务教育阶段科学类课程内容总体发展来看,生物课程内容变化较大,这与生物学近几十年的蓬勃发展具有一定关系;其他学科具体内容或有增减,教学要求或有降低(如1954年、1963年、1985年,国家均对初中物理、化学、生物内容做了精简;1994年,国家对小学自然课程内容做了调整),但核心内容范畴基本稳定。此外,各学段科学类课程从1986年开始渗透“思想教育”,提倡“保护自然”及“科学自然观教育”,了解中国科学家的事迹与贡献,重视STS(科学·技术·社会)教育,后来拓展到STSE(增加了“环境”),培养学生的情感、态度与责任。从内容组织上说,2000年之前,课程内容多以具体知识呈现,显得比较散乱,结构化程度不高;2000年,课程内容开始明确地以主题方式组织呈现;2001年,内容呈现进行了优化,尤其是一级主题、二级主题的提炼,其中初中物理提出了“物质”“运动和相互作用”“能量”3个一级主题共14个二级主题,化学提出了“科学探究”“身边的化学物质”“物质构成的奥秘”“物质的化学变化”“化学与社会发展”5个一级主题共19个二级主题,这些一级主题与国际上目前普遍共识的科学共通概念具有较高的一致性[2]。2017年,小学科学课程标准提供了知识结构图,内容以大概念方式呈现,结构化程度更高。

具体而言,小学自然(科学)课程内容一直围绕基本的科学知识展开。进入21世纪,系统划分为物质科学、生命科学、地球与宇宙三个领域,2017年,又增加了技术与工程领域。在初中阶段,物理基本保持力、热、声、光、电磁的内容范畴不变,1988年增加了原子物理初步知识,包括原子和原子核以及链式反应、核电站等核能相关知识,但由于部分知识较为抽象且难度较大,从2000年开始,只保留了一些简单认识。化学主要包括身边的化学物质、化学变化等,曾经于1949—1953年加入了有机化学相关内容,后来又移到了高中阶段。生物始终不变的主体是动物学和植物学,对“生理卫生”的关注此起彼伏(1957—1963年无此内容),随着1978年之后“微生物”“细菌与病毒”“生物与环境的关系”“进化与遗传”等的陆续加入,趋于稳定。

4. 课程内容设计与学生身心发展规律的结合越发深入

学生年龄不断增长,学习与思维能力也不断提升,课程内容的难易和复杂程度也应有层次,以促进学生更好地学习与成长。从小学自然(科学)课程内容组织设计来看,可以鲜明地看到这种变化。1986年之前,小学自然课程内容不存在明显的层次设计,且知识主要为清单式的罗列;1986年,《全日制小学自然教学大纲》将课程内容按照教材编写册次进行了一定的分层设计;1988年,明确分为低年级、中年级、高年级三个梯度;1992年,在相应知识要点后面增加了“了解”“知道”或“理解”三个层次的认知要求。这使教师既可以了解内容所宜教学的年级,还可以把握该内容教学的认知程度。2017年,小学科学课程内容又进行了进一步的优化,有两方面显著变化:一是将原来的知识要点概念化,进一步澄清了知识内容的具体指向与内涵;二是突破了原来仅有的认知层面的要求,转变为一种学生的表现性描述,更加具体可测评,更加有利于教学的开展。

5. 越来越重视实验与科学探究,可操作性增强

实验作为科学学习和发展的重要手段,在科学课程学习中越来越受到重视,一个突出的变化就是,实验数量和要求越来越明确。如初中化学,1952年,开始提出教师演示实验和学生实验的要求;1978年,明确要求了15个学生实验;1988年增加为19个,1992年为20个,2000年改为11个学生实验和16个选做实验或专题调研。自2000年起,义务教育阶段科学类课程在课程内容部分增加了教学要求、实验和实践活动的建议,可操作性逐步提升。

科学探究既是学习目标,又是重要的学习方式之一。2001年,科学类课程发生重要变化,从“基本上只重视科学知识学习”转变为“不仅重视知识学习,更重视过程、方法和能力”,特别是科学探究的提出,明确了科学探究要素,包括提出问题、猜想与假设、制订计划与设计实验、进行实验与收集证据、分析与论证、评估、交流与合作。2017年,《义务教育小学科学课程标准》对科学探究提出了1~2年级、3~4年级和5~6年级三个层次的目标,使科学探究的学习更具有针对性和可操作性。对于长期强调知识点学习的中小学科学教育来说,科学探究及要素的提出很大程度上影响与扭转了科学课程与教学的理念与方式,推动了我国科学教育的发展。

6. 为各地提供更多的课程选择,呈现一定的综合化趋势

2001年,国家在传统的初中物理、化学、生物分科课程之外,并行设置了科学综合课程,主要内容有“生命科学、物质科学、地球和宇宙、STSE”,以供全国各地选用,从此初中科学课程进入“双轨制”。虽然从当前初中综合科学课程的实施现状来看,不是非常理想,但是科学综合课程从早期的物理、化学和生物的综合,逐步扩展到包括科学、技术、工程和数学在内的STEM课程,在课程性质上更加强调育人价值和科学本質的结合,顺应了20世纪以来国内外基础教育课程改革的大趋势[3],而且减少了课程门类、教学时数,有利于减轻学生过重的课业负担,这在一定程度上突破了“学科本位”的旧观念,促进形成“学生本位”的新理念,有利于提升“所有人的科学素养”[4]。

二、对义务教育阶段科学类课程下一步发展的建议

1. 深刻把握信息时代对人才培养的挑战

一是重视信息时代的特征与要求。从国际组织到世界各国,课程改革无不重视培养具有应对未知世界、不确定问题的能力的人。对于科学课程,必须关注科学技术、人工智能等领域的高速发展,因为未来社会要求人们不能只会从事简单重复的工作,而是需要先进的思想理念、创新的思维与能力,能解决真实问题,还可以提出高质量问题。

二是注重课程目标全面性和特殊性的辩证统一。义务教育阶段科学课程关乎国民基本科学素养,要注重培养学生合作与交流、文化理解等共通素养,做好与义务教育总目标的衔接。比如,澳大利亚要求将读写素养、计算素养、信息与通信技术能力、不同文化的理解等7个一般能力在所有课程中渗透与实现,所不同之处在于,其在各个学习领域或学科的落实侧重点、载体和路径存在差异。这一做法值得我们学习借鉴。

2. 在课时保持基本稳定的情况下,优化课程内容

对于课程呈现形态,要加强内容整合。从整个义务教育课程设置来看,课时的较大调整已不可能,但是探讨怎样才是最适合义务教育阶段学生学习的科学课程设计,始终是一个有意义的问题。在世界范围内,澳大利亚、加拿大等多个国家在初级中学及以下只设置了一贯的科学课程,虽然内容部分以生物科学、化学、地球与空间科学、物理等分别呈现,但是科学探究、人类科学史等内容是完全融合在一起的。也就是说,从知识内容本身,可以分出物理、化学、生物等传统学科内容,但是对于学习科学的方法和思想、科学发展的历史与逻辑却具有高度的一致性。这种设计符合科学本质,符合义务教育阶段学生的科学学习要求,即着眼于思想方法的学习和综合素养的提高,而非专业知识的分科深入。同时,STEM乃至STEAM教育在全球的兴起,突破了传统的科学领域的界限,走向一种更加广阔的综合化课程与教学。关注和加强科学与其他领域之间的关系,促进协同与综合育人,这对于我国科学类课程发展是一个值得更加重视和深入研究的方向。

对于课程内容范畴,我们要再一次叩问,什么样的知识最有价值?一个学生不能掌握人类几千年特别是近代积累下来的所有科技文明,但有一些基本的科学概念或观念却是演绎很多知识或促进知识迁移与应用的核心,它们无疑是学生应该学习和掌握的对象。另一方面,我国科学类课程内容要在跨学科知识(如道德与伦理、国际理解)、认知性知识(像科学家一样思考、认识科学与社会的相互作用等)上增加比重,特别注重深化科学探究的理念与要求,并与原有的内容进行结构化的均衡设计。

从内容组织上说,我国小学科学课程内容已经进行了基于“大概念”的设计,这对于初中科学综合课程和物理、化学等分科课程具有很好的借鉴意义。然而,在此之上,科学概念的逻辑架构仍旧需要进一步优化。多数发达国家均在积极建立贯通整个基础教育的科学概念结构体系,比如,澳大利亚提出了“模式、顺序和组织”“结构与功能”“稳态与变化”“尺度与测量”“物质和能量”和“系统”等6个共通概念作为科学概念与内容的统领,然后阐明了这些共通概念在各科学分支中相关的若干大概念,大概念下又设计了具体的知识概念或学习内容,并辅以学习的任务或情境。这样从共通概念、大概念到具体的知识概念与情境,围绕核心概念和解决问题方法论呈现了课程内容整体架构,实现了从宏观到具体的转化。

从内容呈现上说,一是建议每个学段或年级选择相对较少的主题和概念,保证学生学习的深度和质量,即做到内容的“少而精”,选择最经典和核心的内容,提升学生学习过程的典型性,关注科学思想方法的领会与获得。二是概念设计要螺旋上升,呈现实质性差异,保证教师可以一目了然地掌握课程内容的总体情况。在澳大利亚科学课程内容中,以“人类科学史”中的“科学的本质与发展”为例,从“探索与观察”到“描述”,从“描述变化”到“描述模式和关系”,这符合了学生认识世界的规律;从“收集与利用证据”到“科学与证据的辩证发展”再到“对科学内在与外在关系的认识”,步步深入,为教师把握和学生掌握课程内容的核心要义提供了极大的便利和明确的指向。

3. 研制合理的学业质量标准,使学生的内容学习与素养发展有机结合

《关于深化教育教学改革全面提高义务教育质量的意见》提出,“稳步推进初中学业水平考试省级统一命题,坚持以课程标准为命题依据,不得制定考试大纲,不断提高命题水平”。这对义务教育课程标准指导考试命题的功能提出了巨大挑战,科学课程同样如此。课程文件何以发挥这个功能?那就是制定学生学业质量标准。根据当前国际上的共同做法,学业质量标准不是指根据学生在学业水平测试中的实际表现而制定的成就标准,而是以基础教育阶段总体教育目标为导向,以跨越不同学科领域的公民素养模型和具体学科的学科核心能力模型为基础的规范性成就标准或表现标准[5]。对此,我们建议从以下几个方面来把握义务教育阶段科学类课程学业质量标准的特点和要求,实现内容学习与素养发展有机结合。

一是将知识学习与能力培养融为一体。课程核心内容支撑学生能力和素养的发展,这是学业质量标准的一个鲜明特征。学习过程本身也应是知识掌握、能力和素养提升的有机统一过程,不是并行,更不是先后关系。学业质量标准不仅要明确学生学习科学应有的学业表现,更关键的是指明了核心内容载体以及主要的实现途径与手段。

二是关注学生表现。学业质量标准是关于学生成就的表现性描述,阐述学生能够做到什么就表明其具有了某种能力或素养,尽量多使用“描述”“举例”“分享”“确认”“识别”等动词,不是以往只从认知层面提出要求。当然,对于科学道德和价值观等方面,目前国际上普遍存在着难以比较、难以获取证据并给予合理评价等困难。

三是突出综合性。学业质量标准与以“核心素养”为纲的课程目标具有内在一致性,均强调学生解决真实问题。现实问题多是综合的,其解决取决于学生在价值理念、态度品格和能力等方面的综合素质。因而,加强学业质量标准在学生表现描述上的综合性,不仅与核心素养的育人要求相符,而且有利于确保学生成为“一个完整的人”。

四是提出适宜的分层标准。学业质量标准要对学生科学学习的阶段性特征给予明确描述,为教师提供了学生的成长框架。其中,达到某一层次的学业成就表明学生为下一阶段的学习做好了准备。虽然学业质量标准不是按照学生学业成就的实际情况来划分水平,但是研究我国学生素养的发展现状有利于校正水平层次的划分,确保为各个阶段教师教学、学生学习和考试命题提供可行参照。

参考文献

[1] 中华人民共和国教育部.教育部关于印发《义务教育课程设置实验方案》的通知[EB/OL].(2001-11-19)[2021-11-25]. http://www.moe.gov.cn/srcsite/A26/s7054/200111/t20011119_88602.html.

[2] 郭玉英,姚建欣,张静.整合与发展—科学课程中概念体系的建构及其学习进阶[J].课程·教材·教法,2013,33(2):44-49.

[3] 杨向东.做中国综合课程改革的拓荒者——写在浙江综合课程改革30年之际[N].浙江教育报,2018-10-24(3).

[4] 王耀村.浙江省综合科学课程改革30年[J].课程·教材·教法,2018,38(12):47-53.

[5] 杨向东.基础教育学业质量标准的研制[J].全球教育展望,2012,47(5):32-41.

本文系中国教育学会教育科研“中小学教材研究”专项课题“基于核心素养的中小学科学教材编写策略研究”(课题编号:2020JYX013413ZB)、河北师范大学教师发展中心2020年度课题“高师青年教师教学能力培养、培训模式的研究与实践”(課题编号:13127006)阶段性成果。

(作者单位:1.教育部基础教育课程教材发展中心;2.河北师范大学物理学院;3.河北师范大学教师教育学院)

责任编辑:李莎