分析贝多芬《第六钢琴奏鸣曲》Op.10 No.2

符桢桢(上海师范大学)

“《第六钢琴奏鸣曲》是贝多芬创作出来献给伯爵夫人的作品之一,此作品与贝多芬早年时期的探索相比,在创作方面结构更加清晰。除此之外,在此作品中,可以看到古典时期海顿、莫扎特的影子,贝多芬结合了古典时期的特点,加之自身个性探索,此奏鸣曲整体带有明亮欢快的氛围。”

贝多芬《第六钢琴奏鸣曲》由三个乐章组成,主调为F 大调,第一乐章是一个奏鸣曲式,第二乐章是一个三声中部的复三部曲式,第三乐章是一个奏鸣曲式。

一、第一乐章

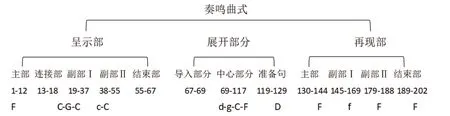

曲式结构图(图1):

图1 曲式结构图

(一)呈示部

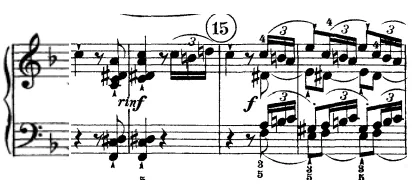

主部(1-12)由4+4+4 三个方整型乐句构成的收拢性乐段,主调为F。乐句a(1-4)有两个丰满的主和弦开始进行,用p 的力度奏出带有陈述性的意味,在开头就表明了音乐情绪。紧接着,十六分音符的三连音回音动机,与前面的动机形成鲜明对比,像是加入了一丝疑问口吻,极具戏剧性。乐句b(5-8)和乐句c(9-12)带有歌唱性旋律,整体音区上移,左手织体以饱满的和弦为主,使用了切分节奏型,与乐句a 形成对比,乐句c(9-12)的整体音区往下走,附点增添了音乐的活泼,和声也以S-D-T结束主部。连接部(13-18)运用了主部的主题材料,前半部分像是主部的再现,后半部分则是对材料的发展,值得注意的是在16 小节,有一个德意志增六和弦,f 与#d 形成增六度(见图2 谱例1-1),使和声色彩更加丰富,从18小节的和声进行可以看出,此时调性进行到a 小调,却在20 小节通过Ⅴ7-Ⅰ解决到C 大调(见图3 谱例1-2),前后调性的变化预示着副部主题的到来,冲突的音乐风格也表现出贝多芬不敢与命运的性格特点。

图2 谱例1-1

图3 谱例1-2

副部Ⅰ(19-37)由C 大调开始,旋律以八度和弦为主,伴奏均为分解试和弦,也运用到了主部当中的切分节奏是一个三乐句组成的乐段,27-30 是19-22 的高八度动力再现,带有单三部曲式的意味,并在30 小节后又补充了7小节,从p 的力度立即变换成sf,让人感受到音乐的强烈动机乐句围绕副部主题呈现向上模进式进行,整体来说,此部分更为宽广,旋律更加的歌唱,调性在29 小节从C 大调转到G 大调,并结束在Ⅰ上。副部Ⅱ(38-55)从C 大调的同名小调上开始发展,先开始4+5 的乐句材料是一致的,在47 小节开始,加入了三十二分音符左右手交替的材料,增加了乐曲的动力,使音乐感觉发生了很大的变化,通过50 小节的Ⅴ/Ⅴ-Ⅴ的和声进行,调性在55小节回到C大调。

结束部(55-67)依旧在C 大调上进行的,由两个平行的乐句构成。55-58的伴奏织体为十六分音符构成的三连音,呼应了副部的织体材料,59-62 在旋律上,是对前一句的加花处理,而伴奏织体则变成了三十二分音符的分解式和弦,音乐的跑动更为激烈,颤音的运用,力度的加强,是结束部典型的特征,也预示了呈示部即将结束。后补充了3 个小节,以Ⅰ-Ⅴ-Ⅰ终止在C大调的主音上。

(二)展开部(67-129)

展开的导入运用了结束部最后的三个音,并且展开部的材料也是围绕这三个音发展而来的。可将此展开部分为3个部分:Ⅰ(69-76)、Ⅱ(77-94)、Ⅲ(95-117)。第一部分从d 小调上开始发展,由两个对比的乐句组成,旋律分别在左手和右手,伴奏织体运用到了结束部的律动,后半句的旋律声部不再是单一的音,变成了丰满的和弦。77 小节开始的发展带有插部性质特征,引入了新的材料,模进以及右手三连音的分解八度,与呈示部依然有着不可分割的关系,与展开部Ⅰ(69-76)保持同样的音乐性格,前6 小节依然是在d 小调上的陈述,在83 小节开始了g 小调的模进,扩展的地方和声以Ⅴ-Ⅰ将调性由g-c-F-bB(见图4 谱例2-1,图5 谱例2-2)。

图4 谱例2-1

图5 谱例2-2

在94小节开放在bB大调的属和弦,这一阶段的调性变化是十分有规律的,依照严格的上四度进行离调变化,体现了贝多芬理性严谨的音乐态度。展开部Ⅲ(95-117)是对第一部分的移调和延伸,抓住展开部最开始的三音动机,99小节在bb 小调上开始陈述。110-113小节,左手从bB 半音级进下行进行到展开部主调的属音A,并持续了4 个小节的低音,为再现作了属准备。假再现(118-129)是这一乐章有趣的地方,调性为D,结构与呈示部中主部相同,收拢于Ⅰ。

(三)再现部(130-202)

调性回归F 大调,第一个乐句是对主题的部分再现,在137 小节开始了完全再现,并在144 小节完满终止。与呈示部不同的是连接部被省略,副部Ⅰ与呈示部的调性统一,在结构上增加了8 小节的补充,旋律依旧带有歌唱性,最后开放在F 大调的属和弦上,还原了呈示部的结尾。原样再现了副部Ⅱ,在最后的正格终止上,为结束部做准备。结束部在原来的基础上增加了颤音,在三个不同的音区上,音乐力度都达到了ff,第一乐章在这辉煌音响效果中结束。

二、第二乐章

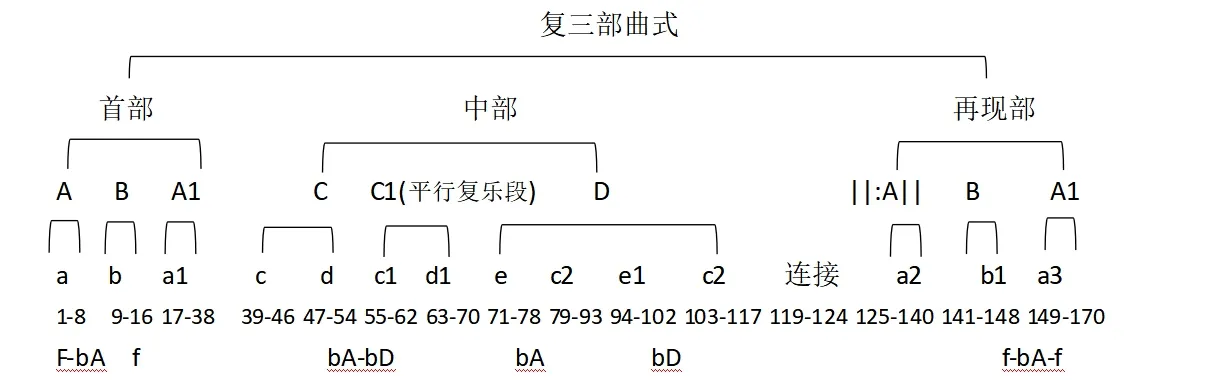

曲式结构图(如图6):

图6 曲式结构图

第二乐章是一个三声中部性质的复三部曲式,由主部、中部、再现部组成,主调为f。此乐章结构段落清晰,较为稳定,3/4 拍的节奏让第二乐章带有小步舞曲的感觉。

(一)主部(1-38)

主部由呈示段A(1-8)、中段B(9-16)、再现段A1(17-38)组成的。A 乐段由单乐句构成,此乐句也是本乐章的主题材料,调性是第一乐章F 大调的同名小调,从f 小调属音开始向上四度进行的动机,前5 小节左右手旋律相同,以p 的力度开始奏出,3/4 拍的节奏使该乐章带有摇曳、徐徐道来的音乐感觉,调性也转到了bA 大调上并在第8小节终止在bA。B 乐段(9-16)在结构上与A 乐段一样是由单乐句构成的,力度却发生剧烈的变化,还出现了跳音等元素,与A 乐段形成了鲜明的对比,伴奏织体也从单音发展为音程进行,旋律呈级进上行的趋势,调性回归到f 小调,在16 小节开放在Ⅴ。17 小节开始再现,A1 并不是原样再现,是A 乐段的发展再现,旋律由左右手交替进行,25 小节出现了模进发展的动机,并在30 小节收拢于Ⅰ。后面有8 个小节的补充,也是对主题的延伸,从力度和材料上看主部在明亮中结束。

(二)中部(39-117)

此部分是一个单二部曲式,由乐段C、乐段D 组成,调性为bD 大调。从开头的材料和发展可以看出C 乐段(39-79)是一个平行复乐段,乐句c(39-46)和乐句d(47-54)组成的开放性乐段C,并且与乐句c1(55-62)和乐句d1(63-70)组成的乐段C1 成平行关系,在d 乐句的结束运用了Ⅴ/Ⅴ和弦进行到bA 大调,除此之外c 乐句前4 小节存在八度的主持续音,旋律多为饱满的和弦,突出调性色彩特点,也是贝多芬写作的一大特点。c1 乐句加入了下行音阶的音乐材料进入d1 乐句,d1 乐句后半部分的力度变弱,最后终止于bA。D乐段由e 乐句、c2 乐句、e1 乐句、c2乐句组成的收拢性乐段。

e 乐句(71-78)引入新材料,和声进行在73-75 中出现be 小调的Ⅶ7-Ⅰ的进行,后半部分又出现了c2 乐句,所以,此中部还是一个带再现的单二部曲式。

95-117 小节是重复了D 乐段,并在后面补充了8 个小节,在117 小节收拢于bD 大调的Ⅰ级和弦,调性回归bD大调。119-124 小节运用了中部的材料发展了6 个小节,是中部和再现部之间起到连接的作用。

(三)再现部(125-170)

再现部分起先将主体部分再现了两遍,并不是原样再现,织体材料方面更在丰富,调性变化与主部相同,从f-bA,在中段回到f 小调。141 小节出现分解和弦式伴奏,音乐更加明亮,往后均是完全再现直到完满终止。

三、第三乐章

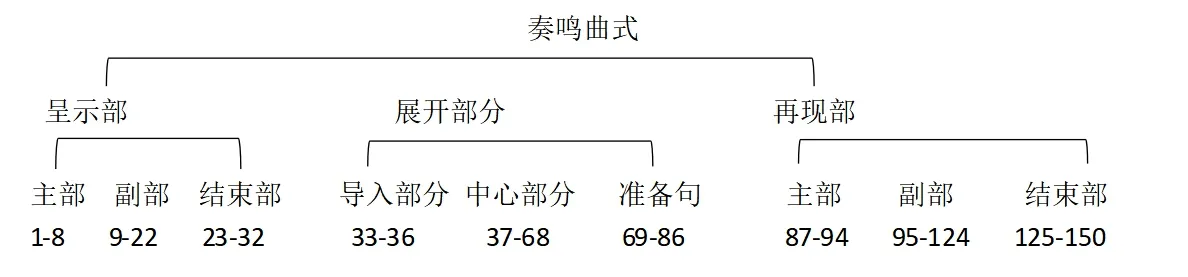

曲式结构图(见图7):

图7 曲式结构图

第三乐章是一个奏鸣曲式,主调为F 大调,由呈示部、展开部、再现部组成。此乐章带有古奏鸣曲式的特点,副部再现,在下属调上进行发展,这是古典主义风格作曲家常用创作手法。

(一)呈示部(1-32)

呈示部由主部(1-8)、副部(9-22)、结束部(23-32)组成。主部(1-8)围绕F 大调的Ⅴ-Ⅰ上四度的主题动机开始发展,织体都是简单的八分音符和十六分音符构成。副部(9-22)可以说是对主部的模进与发展,调性来到C 大调,织体和材料有点像赋格创作手法里的完全答题,20 小节的音节下行为结束部作准备。结束部仍是对主部材料的发展,调性不变,伴奏上有着C 的主持续音,直到呈示部结束,此呈示部有趣之处,在于并没有连接的部分。

(二)展开部(33-86)

展开部分有三个部分:导入部分(33-36)、中心部分(37-68)、准备句(69-86)。导入部分从bA 大调上开始陈述,左右手的织体材料音完全相同,在音乐上更加统一,是一个统一向上走的趋势,连接中心部分。中心部分从37小节开始,延续了导入部分的左右手同向进行的规律,依旧使用了部分主题材料加以展开,并在44 小节出现了裁剪主题的手法(见图8 谱例4-1),采用了回音动机,调性在41 小节由bb 小调转到c 小调上发展,45 小节开始的乐句旋律声部交替,在57 小节转到g 小调,形成严格的向上纯五度转调,在56 小节转到d 小调,伴奏织体从单音换成八部音程,加强调性色彩,在68 小节开放在d 小调的属和弦上。

图8 谱例4-1

准备句(69-86)运用了结束部的材料来发展,与第一乐章当中的假再现作用相同,85 结束在C 音上,是F 大调的属音,为再现部的到来作了属准备。

(三)再现部(87-150)

同样也是由主部(87-94)、副部(95-124)、结束部(125-150)组成。此再现部是对呈示部的发展再现,在主部的进入加入了右手的下行音阶,使织体更加丰富,调性上与呈示部不同,在95 小节离调到了g 小调。副部的材料与第一乐章的材料部分相同,这体现了奏鸣曲前后呼应统一的特点,甚至出现了“曼海姆火箭式”的动机意味,侧面反映出贝多芬坚韧不拔的人生态度。随着123 小节的下行级进音阶进入到125 小节的主调再现,回归到F 大调。

四、结语

该奏鸣曲运用到了许多细致的动机,赋格与古奏鸣曲式的特点,吸收了海顿、莫扎特的风格特点,整首作品充满了活力,其中冲突与矛盾给作品带来不一样的发展,推动音乐不停向前,贝多芬的作品都能让人感受到他不屈的性格特点,同时也反映了古典时期奏鸣曲的音乐风格。