管平湖致罗长庚书札书后

严晓星

一九四六年十一月十一日,对管平湖来说,只是一个平凡的日子。这天早上,他在北平北新桥报恩寺七号家中回复一位年轻人罗长庚的来信,为之推荐研习琵琶的老师:

长庚仁兄阁下:前承下问,因俗务碌碌,以至迟迟复书。日昨又接大扎(札),始悉前函未曾收阅,实为歉甚之至,尚乞见谅。尊谈欲学琵琶一事,北平现有数人,皆系平湖至友,兹特陈上,请仁兄可酌择之。蒋风之先生虽为二胡国手,然于琵琶亦甚特长。王君仅先生二胡、琵琶皆特长,惟次于蒋先生一级,其他尚有三四人,然皆不如蒋、王二君。以蒋君之技能,当无可言,以其资式规则,自在王君以上,喜弹古曲。然王君则反之,所弹各曲,多系自作曲,古曲亦能弹之,惟不如蒋君者,因一切指法规则无蒋君之有传授也。如以教授论之,此二君皆有相当经验。蒋君现任某学院教授,从学私课者亦不少。王君现任国乐传习所主任,平湖亦在本所担任琴瑟课程,然王君并无从学私课课者,故终日在所中。此二君皆平湖至友,然彼二人因同行是冤家,近半年间少有不睦,表面仍无大关。因仁兄欲求实学,不得不以实陈。二君皆可从学,并将二君住址例(列)下,如见面时可言平湖介绍,自有相关也。客言不叙,草此,敬颂

文安

弟管平湖上 十一号晨

蒋君处午前去为妙,王君处随时皆可。

蒋君住安定门内交道口南路西棉花胡同中间偏西路北(乙七号)。

王君现常住国乐传习所内,地址:安定门内国子监街(本名成贤街)孔庙西隔壁国子监内。

不过,管平湖到第二天下午才给“前外观音寺仁发公银号”的罗长庚先生发出这通书札,因为信封上的邮戳时间为“35 11 12 18”,可知邮局收件时间为民国三十五年十一月十二日十八时。

从现有的材料看来,管平湖的交际并不很广,所遗笔札之类尤其难得。这些年来,我所知见的,除此而外,也不过致凌其阵、李元庆、李浴星的三通而已。这些当然不会是现存管氏遗札的全部,但论其珍罕,也就可想而知了。

这通书札中,管平湖并举而比较的两位国乐家是蒋风之(1908-1986)、王君仅(1908-1959)。因两位都是自己的“至友”,从他的叙述中,两人的才能高低固然洞然可明,连他们的特长、现状、生活规律乃至交谊都和盘托出,对一位后辈的坦诚与恳切,是很动人的。

管平湖以“同行是冤家”来解释蒋、王“近半年间少有不睦”,其实他们更是同门,都是刘天华(1895-1932)的得意门生。一九三二年六月一日刘天华染猩红热,八日去世,这一周里,被叫到家中托付后事的两个学生,就是蒋风之和王君仅。然而,起点接近的两个人,往往会因为许多原因,在未来的路途上无法一直并驾齐驱。管平湖对蒋、王成就的评价,当然是他个人的观感,可能也代表了当时相当一部分国乐界人士。比如,他在信里的一个意思是非常明显的,即蒋风之的琵琶不如二胡名重,但纵然如此,造诣仍高于王君仅。据说,三十多年后,蒋风之的琵琶弟子邝宇忠(他也曾跟管平湖学过琴)同样说过:“蒋先生在琵琶上的成就绝不亚于二胡。”(蒋伟风《“活到老,学到老”》)或许只是说出了蒋氏友朋与门生们的长期共识。

管平湖致罗长庚书札

管平湖對蒋、王两位的评价,应该说中允可信。后来两人的成就和音乐史地位,也证明了这一点。如今我们提及蒋风之,无不许之为那一代二胡演奏家中数一数二的大师,如管平湖、吴景略之于古琴,卫仲乐、秦鹏章、李廷松之于琵琶;而王君仅,他的主要成就在琵琶,如今恐怕连多数琵琶研习者也未必知道他的名字。这里面固然有他中道早逝的原因,看似不大公平,可上下床之别,并不全然自他身后始。

我倒是觉得,王君仅最了不起的地方在于“所弹各曲,多系自作曲”。因为二胡、琵琶都不比古琴,遗存有丰富的曲库可供采撷,所以刘天华在改良乐器与改进演奏技巧的同时,也创作新曲,意在“导夫先路”,这个“新传统”被王君仅发扬光大了。只不过刘天华的相当一部分作品起点极高,想要超越它们,进而广为传播,谈何容易。如今除了很容易听到百代公司为王君仅录的个别曲目,其他多数湮没无闻,或许能说明一些问题。

《王君仅作曲集》国乐传习所1946年油印本

管平湖说“蒋君现任某学院教授”,“某学院”应该是指这年八九月间教育部在北平刚刚重建的国立艺术专科学校;“王君现任国乐传习所主任,平湖亦在本所担任琴瑟课程”,这个国乐传习所,张伯驹前不久创立于国子监内。王君仅现存最重要的著作《王君仅作曲集》,正是国乐传习所油印的,面世时间也巧,正是管平湖写此信的这个月。

正如琴中有“管派”,二胡之中亦有“蒋派”。论者言及“蒋派”的艺术特点,几乎总要说蒋风之对古琴艺术手法与境界的汲取,如“可以说蒋派的艺术风格,就是对多种艺术门类的借鉴,特别是对古琴艺术的借鉴尤为突出”“听蒋风之先生的《汉宫秋月》……明显能听出古琴的韵味以及流露出的文人情怀”(朱万斌、朱春光《张尊连对蒋派二胡的理解与继承》)。还有人用古琴指法的“撞”“双撞”“浒上”来分析蒋风之对二胡曲“音尾”的处理(杨易禾《受教不多 受益终生》)。甚至会提到蒋风之本人就是北京古琴研究会会员,从二十世纪五十年代起,他与查阜西有大量的合作,“二胡曲《潇湘水云》《鸥鹭忘饥(机)》等作品直接借鉴了古琴,而借鉴古琴不仅是形式的借鉴,更是意识的继承”(朱万斌《论蒋派二胡艺术的继承与发展》)。这些当然都没问题。我手边有一部晒蓝本《古琴二胡齐奏谱》(查阜西编,中央音乐学院民族音乐研究所1954年1月21日),正是查阜西、蒋风之合作的产物。

不过,这里要强调两点:第一,将古琴技巧与“造境”用到二胡上,并非蒋风之的首创,而是源自他的老师刘天华。刘天华本人就研习过古琴,曾师从梅庵琴派的始祖王燕卿,至今遗琴尚在。第二,蒋风之与古琴演奏直接合作固然始自查阜西,但此前他早已密切接触古琴,可考的源头,正是管平湖。

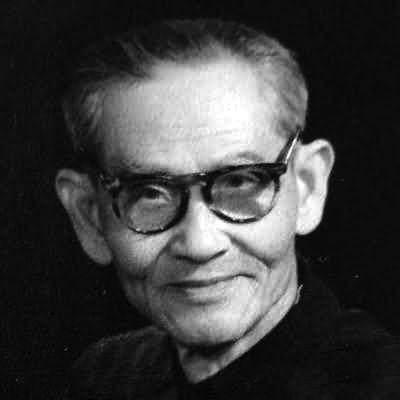

管平湖(1897-1967)

蒋风之(1908-1986)

综合史料不难发现:论教学,管、蒋都曾在北平师范大学音乐系、国立艺术专科学校音乐系共过事;论演出,一九三九年二月二十四日、一九四○年一月七日、一九四三年六月十八日、一九四六年初春、一九四八年四月五日,这十年间他们至少同台五次;他们还都是北平电台的热门演奏家,多次在电台表演独奏节目。正如管平湖所言,他们是“至友”。这些打捞出来的时光碎片,足以让人推想“至友”的密切。

一九四六年至一九四八年间,有人经常去蒋风之在棉花胡同的家,描述所见,是“北屋三间,四壁皆空,只挂一把古琴,一张蒋兆和画像照片”(倪宝恕《蒋风之先生早期的教学生活及其教育思想初探》)。在这一时段里,古琴对蒋风之的重要性,可知一斑。

从书札中看,罗长庚之前还给管平湖寄去一函,因未得回复,致有第二函。那么,这位锲而不舍的求学者,后来有没有得偿所愿呢?蒋风之、王君仅之间,他选择拜入哪一位门下?

《蒋风之二胡艺术研究文集》(赵志扬、蒋巽风主编,中央音乐学院出版社2014年)中的《蒋风之先生年谱》,附有一份五十五人的《蒋风之先生传人名单(部分)》,其中罗姓者仅有一人,为“罗作新”。书中还有一篇罗作新所写的《抹不去的记忆》,说:

回顾半个世纪前,我于一九四六年经古琴名家管平湖先生介绍,师从风之先生学习琵琶的情景,至今仍历历在目。

先生是当世二胡名家,然而对于琵琶的造诣之深却鲜为人知。先于我而同期师从先生学琵琶者有臧尔忠、倪宝恕二师兄。因我等皆非从事文艺事业,故解放后,有人戏称我等为“蒋氏琵琶业余三弟子”。

……在一九四六年至一九五六年的十年中,我每周均按时上课。在先生的谆谆教导下,我虽愚笨,但亦有所收获,以至能在解放后用所学技艺为祖国的民乐事业尽过一些微薄之力。

文中提到的“业余三弟子”之一倪宝恕也有回忆:

(蒋先生)在一九四六年开始教我们四人,每周一次。一九四七年罗作新先生慕名拜访学琵琶。(《蒋风之先生早期的教学生活及其教育思想初探》)

“业余三弟子”还都是当时北京国乐爱好者组织松风国乐社(1949年8月起易名为北京业余国乐研究社)的成员。国乐社每周在王贻钜位于中南海西侧小巷的家中聚集三次,活动持续近十年,至一九五四年才告解散。蒋风之、管平湖等人时常莅社指导(王贻钜《恩师泽惠 德励松风》)。不难看出,这位罗作新的经历很像罗长庚的“后续”,但他们到底是不是同一人呢?

我让这通管平湖书札的收藏者看看同时买进的东西。他翻出了罗长庚的名片,翻出了一九四八年八月二十五日北平同仁医院给罗长庚开的证明书,接着又翻出了一份罗作新、方云子的结婚证书,一张开头称呼是“作新”的短笺—如此,罗作新即罗长庚,确凿无疑。

从同仁医院证明书可知,罗长庚二十四岁,山西祁县籍,时患结核性肋膜炎。收藏者又告知,他的父亲是罗希宪,妻子方云子的父亲是中医学家方鸣谦(1910-1987)。《抹不去的记忆》写于二○○三年,“今已年届八旬”,可知同仁医院证明书所记为周岁,他生于一九二四年。倪宝恕回忆他从蒋风之学琵琶的时间,比他自己的记录晚一年,也可以理解:管平湖寄出此信已是十一月十二日,罗长庚登门拜访、入门求学,总要到年底了,与师兄相识或许更晚些。

关于这通书札,说到这里原已足够,但写信的这天深夜,北平却发生了一件震惊一时的凶案,罹难者是管平湖的一位琴友。考虑到管平湖家中装有电话,也许十二日他寄出此信的前后就得到了消息。

这位琴友是安世霖(1903-1946),时为全真教龙门派祖庭白云观监院、代理住持。

安世霖与管平湖何时相识暂不可考,以理度之,不外乎琴。一九四六年六月八日,他们两人还曾结伴去东交民巷前的荷兰大使馆,拜访荷兰外交官、琴人高罗佩(1910-1967)。这天高罗佩的日记说:“二点到五点安世霖和管平湖来弹古琴,六点水博士夫妇、外祖母、十三弟和管平湖来吃晚餐。管平湖演奏《水仙》和《墨子悲丝》。”(《大汉学家高罗佩传》,C.D.巴克曼、H.德弗里斯著,施辉业译,海南出版社2011年)看样子安世霖没有參加这个家宴。

如今常见的一帧安世霖弹琴照,应该也是这个夏天的留影。照片上,安世霖身着道服,在白云观的一处石案上弹琴;高罗佩穿短袖衬衫,系领带,执蒲扇而坐其右,低头细听;穿着浅色中式服装、站在安世霖左右的,大概是关松房与汪孟舒,汪孟舒半开折扇,观摩安世霖的手法,颇为入神。耀眼的阳光穿过树荫,稀稀疏疏地洒在他们之间,逾显清幽。

左起:高罗佩、汪孟舒、安世霖、关松房,1946年夏在北平白云观

然而,才四五个月后,安世霖与执事白全一就在这清幽绝俗之地被道众烧死,遂酿成近代道教史上的一大惨事。在此之前,安世霖虽官司缠身,但谁都没有想到矛盾激化如斯。这一案件,当时的报章纷纷跟进,报道连篇累牍,至今仍是法制史、道教史研究的重要题材。关于安世霖罹难的缘由,如今一般认为是白云观内部矛盾长期冲突的结果,“不仅仅牵涉道教派系冲突、庙产纠纷等问题,亦与近代的政治、道士的社会角色等问题息息相关”(付海晏《安世霖的悲剧:1946年北平白云观火烧住持案研究》)。但在惨案刚发生时,行凶者与报章几乎都聚焦于安世霖本人的种种不堪,以致在远方的高罗佩听到的是“他放纵自己,用年轻的女人去做了各种玄妙的试验”(《大汉学家高罗佩传》)。他后来创作“狄公案”系列小说的《朝云观》,素材便来源于此。

管平湖曾为王世襄(1914-2009)所藏的一张凤嗉式琴断代,定为元末明初,此琴即安世霖旧藏。安世霖得自溥侗(1876-1950),惨案发生后辗转归关仲航(1900-1970),一九四七年赠王世襄。(《自珍集:俪松居长物志》,王世襄著,生活·读书·新知三联书店2007年)面对故人遗物之际,管平湖或许会想起初闻噩耗时的惊心动魄,却未必记得那两天的早晨与下午,他曾给罗长庚写过、寄出这样一通复函。平平淡淡的日常,给人留下的印记之深,当然不及酷烈的剧变;而岁月却偏偏留下来自特殊日子的故纸数片,让我们在回望历史之时,得以联想往日的人们所面对的日常与无常。

辛丑冬至