裴李岗文化甑形器的发现及意义

□宋瑞

裴李岗文化是距今9000—7000年新石器时代中期的考古学文化,广泛分布于河南境内。其发达的生业经济、初具规模的聚落布局、浓厚的祭祀文化、神秘的刻画符号,带动和影响了同时期相毗邻的其他文化,并使其逐渐裴李岗化。虽然学界对裴李岗文化的年代、性质、谱系、聚落形态等宏观方面的认识不断加深,但是似乎忽略了一些微观信息,如数量少但多数遗址都有发现的甑形器。

甑是中国古代常见炊器,主要用于蒸制食物,文献中多有记载。如《说文解字》曰“甗,甑也,一曰穿也。”《周礼·考工记》曰“甑实二鬴,厚半寸,唇寸,七穿。”《说文解字》中将甗视为甑,有孔无底。而《周礼·考工记》则描述了甑的容积为一斛二斗八升,厚度为半寸,口沿厚一寸,底部有七孔。关于甑和甗的问题,可以明确的是,甑出现的年代要远早于甗,甑演变成甗,二者功能相近,但形态有别。甑多为盆、钵、碗、罐等器类在底部或近底部钻孔,其使用过程中多放置在鼎、鬲等炊器之上或之中,并不直接接触明火,而甗则为鼎、鬲等炊器与甑的结合体,直接接触明火。目前关于甑的研究,王仁湘先生在《中国史前饮食史》一书中有所涉及。施米克探讨了陶甑的来源与分布[1],但只提到了裴李岗文化的三足钵形甑,并没有关注其他甑形器,材料方面的缺憾也使其结论有待商榷。李晓杨、韩建业先生在《中国新石器时代陶甑、甗谱系研究》一文中较为系统地梳理了中国新石器时代的陶甑、陶甗,认为跨湖桥文化的釜形甑是裴李岗文化影响下形成的[2],这种论断可能言之过早。文中以箅孔的多寡及位置为依据,将裴李岗文化的甑形器分成了三型,没有按照器物形态划分,这样就忽视了以鼎、罐、壶为主体的文化系统与釜文化系统间的本质区别,由于三者都为多箅孔甑,而将跨湖桥文化的釜形甑划归为裴李岗文化的三足钵形甑、罐形甑所在的A型,因而会得出跨湖桥文化的釜形甑是受到裴李岗文化影响而产生的观点。这样的划分方式是不可取的。陶器形态的特征是构成考古学文化的基本要素,独具特色的陶器群反映了与其他考古学文化间的区别,而甑形器所具有的箅孔只是附属装置,不能作为划分类型的标准。此外,以往的研究者多是关注其所具有的饮食方面的功能,实际上甑形器也作为葬具来使用。

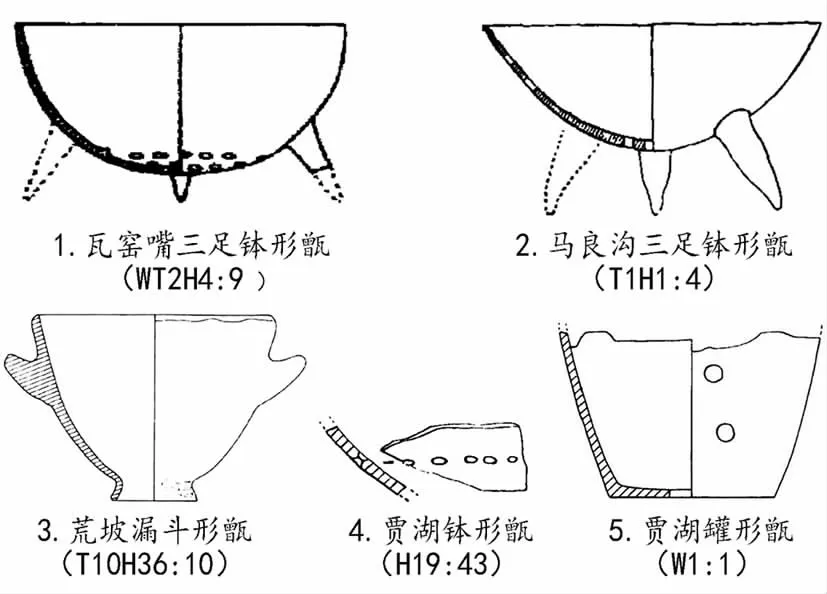

甑形器在裴李岗、石固、贾湖、瓦窑嘴、莪沟北岗等裴李岗文化的典型遗址中都有发现,其中莪沟北岗、瓦窑嘴等遗址发现了数件完整器。根据形态特征可分为4种。第一种为三足钵形甑,敞口,腹部浅或深,圜底钻有多个箅孔,三锥状足外撇,又被称为镂空三足钵、过滤器、三足器等。(图1-1)这种甑形器几乎不见于其他同时期或后期的考古学文化之中,属于裴李岗文化特有器类,且在新密马良沟遗址所发现的4件三足钵形甑内底部皆有一层灰黑色黏结物,可能是遗留的食物残渣,应是三足钵形甑蒸食的例证。(图1-2)第二种为新安荒坡遗址所出的漏斗形甑,形似漏斗,口大底小,底为空心。(图1-3)第三种为钵形甑,目前只在贾湖遗址中发现腹片一件,在下腹部穿有数孔。(图1-4)第四种为罐形甑,目前发现于贾湖遗址瓮棺葬中,多是在罐底或下腹部穿数孔或一孔。(图1-5)这种甑形器并非实用器,具有葬具的功能。其中三足钵形甑、钵形甑和部分罐形甑就如《周礼·考工记》所言“甑实二鬴,厚半寸,唇寸,七穿”,而漏斗形甑和部分罐形甑应属于《说文解字》所说的“甑也,一曰穿也”,可见裴李岗文化遗址所出甑形器在类别上与文献记载相对应。

图1 裴李岗文化甑形器

尽管裴李岗文化所见甑形器数量不多,但有其重要的意义:

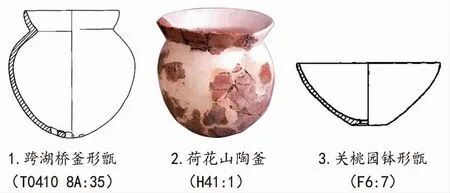

第一,甑的使用年代被提前了上千年,且跨湖桥文化与裴李岗文化的甑形器为独立起源。以往认为最早出现的甑属于长江下游地区距今7000多年的跨湖桥文化[3],实际上跨湖桥文化的甑应是陶釜的底部穿孔而成(图2-1),是釜文化系统下形成的甑形器,并被后来的河姆渡文化所继承。而陶釜应源于当地的上山文化,根据上山遗址的地层关系可知,跨湖桥文化叠压于上山文化之上,在器形上后者是前者的主要继承者[4]。上山文化龙游荷花山遗址的陶釜(图2-2)与跨湖桥文化釜形甑(图2-1)除箅孔以外,别无二致,而且有学者对上山文化小黄山遗址与裴李岗文化贾湖遗址的陶器化学成分分析表明,二者地域性特征明显,在陶器生产工艺上存在较大差异[5]。无论跨湖桥文化陶釜是继承于当地上山文化还是长江中游地区的彭头山文化[6],无疑釜形甑是釜文化系统下的产物。如果说跨湖桥文化的釜形甑是裴李岗文化影响下的结果[2],那么裴李岗文化中甑形器种类较多,唯独不见跨湖桥文化的釜形甑,这说明二者所具有的甑形器是独立起源的。裴李岗文化的甑形器种类较多且年代较早,到了仰韶文化时期,中原地区仍是沿用钵形甑或罐形甑,这说明甑形器起源可分为中原与长江下游独立发展的两个系统,但年代上限中原地区的裴李岗文化要早于长江下游的跨湖桥文化上千年。因此,裴李岗文化甑形器的发现将甑的起源提前了上千年,且跨湖桥文化的釜形甑源于本土而非裴李岗文化。

第二,甑形器的出现与使用是蒸汽用于饮食生活中的重大发明,对于研究中国古代饮食文化史意义重大。早在距今9000—7000年,裴李岗先民就已利用蒸汽来加工食物,而同时期的其他考古学文化,无论在蒸煮器的种类和数量上都远不如裴李岗文化。如磁山先民用架着支脚的盂生火做饭,彭头山先民将圜底釜立于支脚上煮食,老关台先民利用裴李岗文化传入的夹砂深腹罐作为炊器。其中只有老关台文化的关桃园遗址发现了一件钵形甑(图2-3),与裴李岗文化钵形甑类似,应是后者西迁的产物,可见在饮食方面裴李岗文化对老关台文化影响较深,使其烹饪方式更加多元。而且裴李岗人已经将支脚与深腹罐合二为一,做成陶鼎,在炊器上首次创新升级,这只是一个开始。随后又将其常见的三足钵、罐、钵等器物穿孔制作成甑,将其放入或放在注水的鼎、罐等器物中或上方蒸制食物,食物制作方式由最为原始的烧烤、煮,进而演变成了蒸制,多样的制作方式,使得食物种类变得广泛。考古研究表明,裴李岗文化的贾湖先民已经懂得栽培水稻和粟等农作物,驯化猪、狗等家畜,食物来源逐渐变得稳定。如此一来,裴李岗人在摄取身体所需的食物营养方面必然要高于周边古人,营养均衡对于身体和智力发育的作用是不言而喻的,这样从饮食的角度就不难理解裴李岗文化为何如此发达了。

图2 甑形器

饮食方式的变革还被后世继承和发扬。裴李岗文化中并存有多孔和一孔甑形器,多箅孔可以增大食物与蒸汽的接触面积。由于蒸汽的温度远高于沸水,所以蒸制食物更加均匀且用时更短。多孔甑蒸食效率要远高于一孔甑,后来随着人口的增加、制陶工艺的进步,一孔甑逐渐被多孔甑所替代。需要说明的是,裴李岗文化所独有的三足钵形甑几乎不见于其他文化中,可能是三足钵形甑需要放入炊器内,由于不能够满足人口与食量增加的需求而被淘汰。只有罐形甑、钵形甑被继承下来,在仰韶文化时期得到较大发展,不仅数量和种类有所增加,就连箅孔也多种多样。如南杨庄、王湾及下王岗等遗址所见的甑。而后将甑与鼎相结合,变成了鼎形甗,这样就出现了甑、甗并立蒸制食物的状况,甗的出现提高了蒸制的密闭性,蒸制食物的数量和体积也随之增加,满足了人口增长对熟食量的需求。到了龙山文化时期又出现了鬲式甗、斝式甗,甑与甗的种类有所增加,但后者比重高于前者,基本上呈现了后世青铜时代甑、甗的主要特征。到了青铜时代,甗逐渐由普通的蒸制食器演变为特权礼器,如妇好墓中的三联甗。但甑仍然作为蒸制食器使用,到了汉代演变成了蒸笼,甑在饮食生活中的独特作用延续至今。

第三,裴李岗文化甑形器是仰韶文化瓮棺葬的重要源头。瓮棺葬在仰韶文化时期最为繁盛,主要流行于黄河中游及长江中游一带。此外,在黄河上游和下游、长江下游、东北等地也有分布。有学者对西安鱼化寨遗址半坡类型遗存分析后认为仰韶文化半坡类型的瓮棺葬源于白家文化,主要还是引用许宏先生的观点,即我国瓮棺葬肇始于李家村文化、北辛文化及河姆渡文化[7]。其实早在裴李岗文化时期瓮棺葬就已出现,在贾湖遗址发现的两座瓮棺葬,就是以罐形甑作为葬具[8]。而老关台文化(又称为白家文化或李家村文化)年代相当于裴李岗文化中晚期,在发展的过程中受到了裴李岗文化西迁的深刻影响,而且半坡类型的形成是裴李岗文化与老关台文化相互促进的结果,这是目前学术界所公认的。因而,无论是老关台文化还是仰韶文化半坡类型的瓮棺葬,实际上都是源于裴李岗文化。此外,一孔罐形甑作为葬具,其箅孔不再是蒸汽进出口,而是灵魂出入的通道,也是史前人类灵魂观的反映。

总之,甑形器的起源可分为中原与长江下游两个系统,其中中原系统的源头出现于裴李岗文化中,并将甑出现的年代提前了上千年。将蒸汽运用于饮食生活中,在中国古代饮食文化史上具有里程碑式的意义,对后世饮食方式影响深远。不仅如此,裴李岗文化罐形甑还作为瓮棺葬的葬具,是仰韶文化瓮棺葬的重要源头。