重庆江津藏砚的初步整理与分析

——兼及明清端砚的若干问题

□张雨颖 陈龙 吴超明

中国古砚经历了由实用粗犷到精工巧制的演变过程,反映出较强的阶段性特点和时代风尚,形成了各具特色的四大名砚[1]。《砚谱》转引宋人苏易简《文房四谱》言:“四宝,砚为首,笔墨兼纸,皆为随时收索。可与终身俱者,唯砚而已。”[2]可见文人对砚台的喜爱。重庆市江津区文物管理所馆藏明清、民国时期砚台十余方,其中不乏四大名砚中的端砚珍品,具有一定的价值。本文拟对其进行初步的整理和分析,并以馆藏端砚为重点,结合文献简要阐述明清端砚的若干问题。希望能为古砚研究提供新的资料,并求教于各位方家。

一、文物介绍

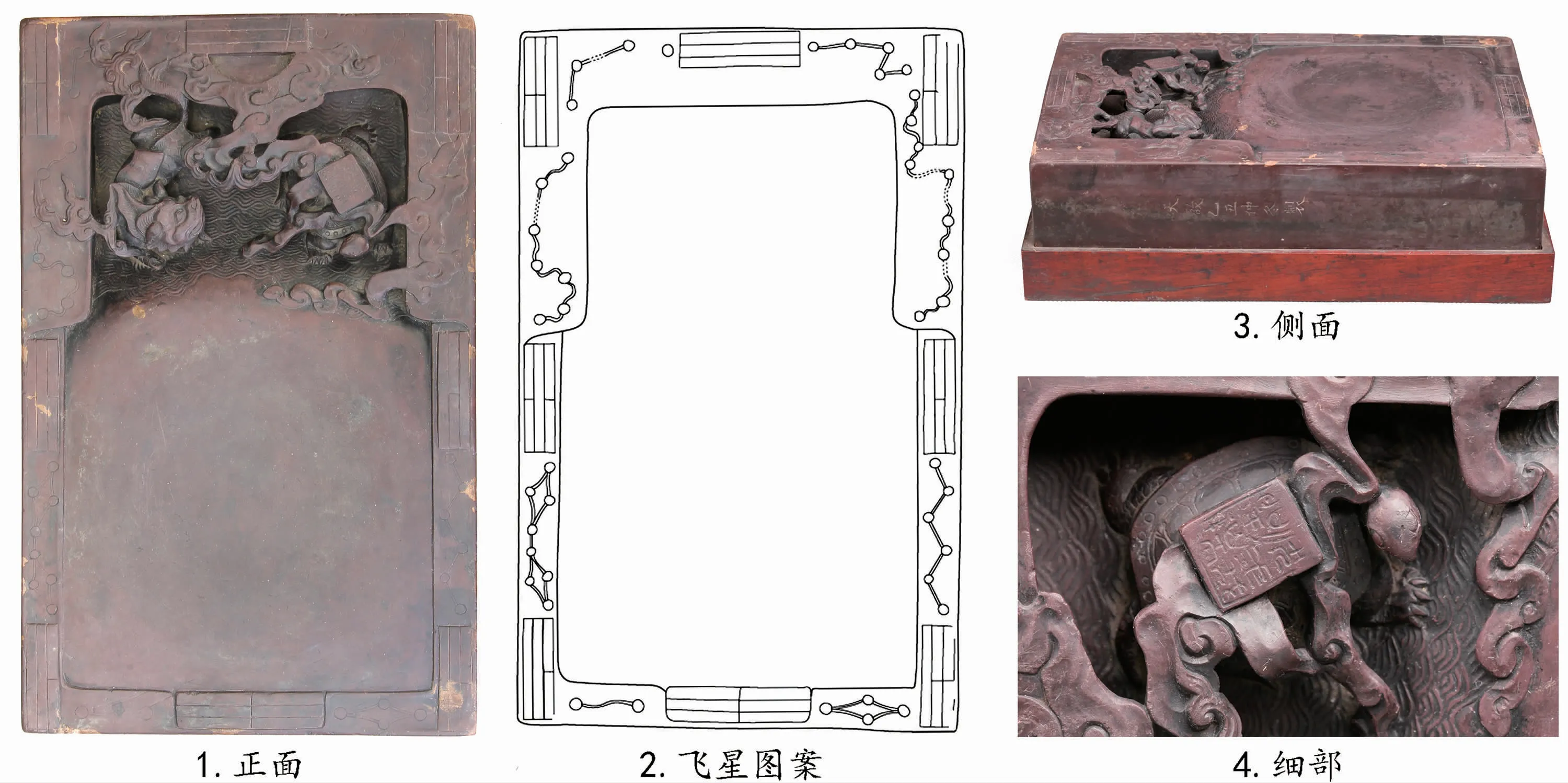

1.明代天启年“伏羲圣瑞”端砚。端石质,呈紫红色,纯正质朴。长方形,体量厚重。长30.2厘米,宽19.1厘米,厚8.1厘米。砚面呈门字形,砚堂为淌池式,墨池下陷。墨池以水波纹为底,水波纹上浮雕麒麟、乌龟等瑞兽,麒麟、乌龟的身体及周边的水波纹颜色泛金黄。乌龟背驮书,表面阴刻“伏羲圣瑞”四字。麒麟、乌龟身侧有卷云纹环绕,延伸至边缘。砚面四角及四边的中段有八卦卦象,卦象间又有九个数目为一至九颗的飞星图案,象征九宫之数。砚一侧有一行阴刻楷书铭:“天启乙丑仲冬制”。附红木砚盒。(图1)

图1 明代天启乙丑年(1625年)制“伏羲圣瑞”端砚

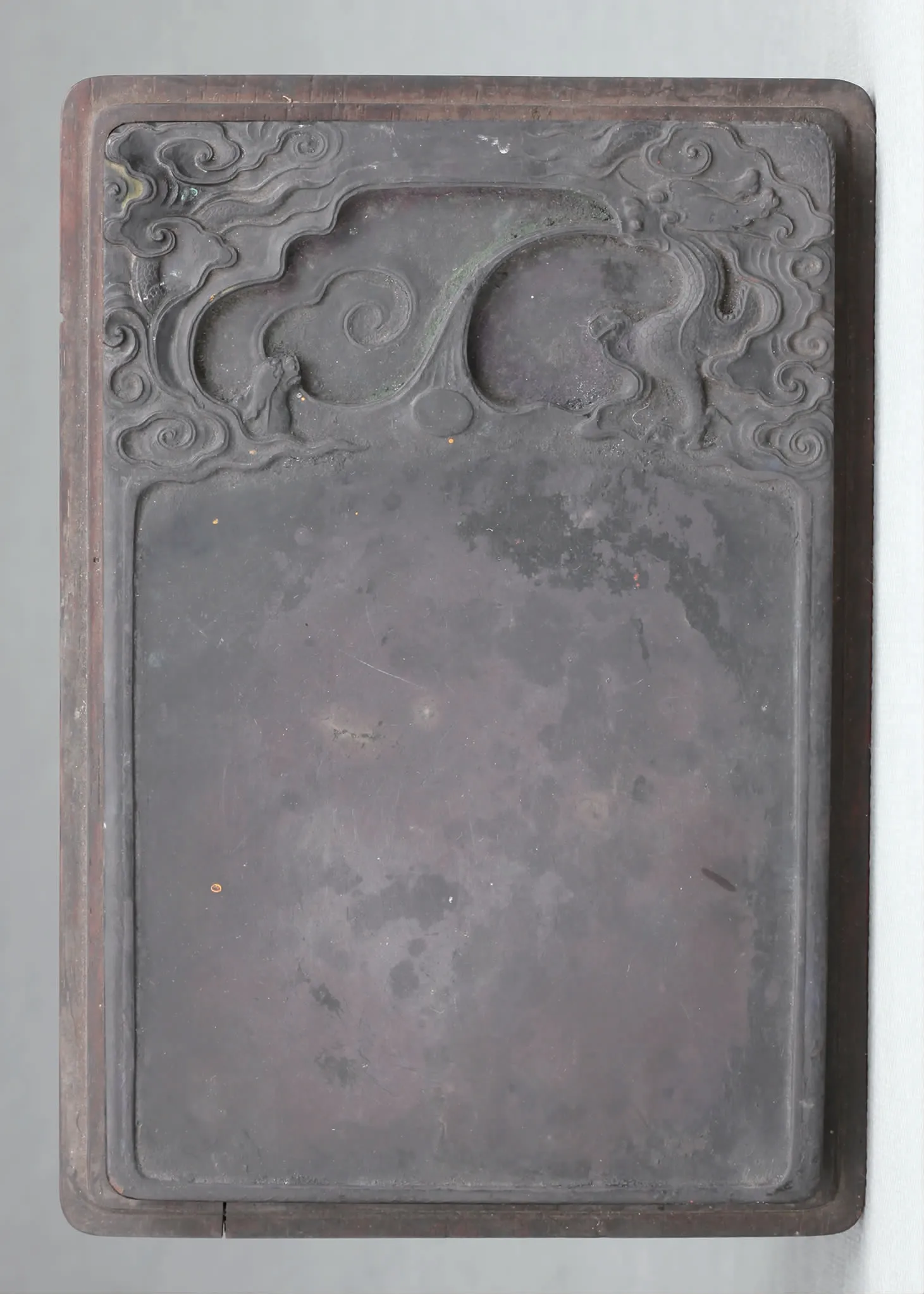

2.明代长方形石砚。石色黑,古拙质朴。长方形,体量较大。长33厘米,宽17厘米,厚4.5厘米。砚堂浅平,略呈上窄下宽的椭圆形;水池在砚首,与砚堂分离。附红木砚盒。(图2)

图2 明代长方形石砚

3.清代云龙纹瓦形端砚。端石质,呈紫红色,有石眼。形似板瓦,体量较大。长28.2厘米,宽18.5厘米,高7.4厘米。砚面呈圆角长方形,砚堂随瓦形呈较缓的弧度,墨池凹陷,呈一字式。墨池一端雕刻有一条卷曲的龙纹。龙怒目圆睁,回首仰视,足踏云端,威严尤显。周身卷云环绕,半遮龙身,石眼点缀在其中一片云朵上,尤为巧妙可人。石眼色分三层,内睛乌灰,中层近橙黄色,外晕黑色。附檀木砚盒。(图3)

图3 清代云龙纹瓦形端砚

4.清代二龙戏珠端砚。端石质,呈紫色。长方形。长20.3厘米,宽13.6厘米,厚2.1厘米。砚堂浅而平坦。砚首周围被卷云包裹,左右两侧各有一龙,中间有一小龙珠。大龙与小龙部分身躯被卷云遮挡,大龙正吞云吐雾,凝眸与小龙对望嬉戏。附红木砚盒。(图4)

图4 清代二龙戏珠端砚

5.清代抄手端砚。端石质,呈紫色,有玉带。砚堂平坦,墨池凹陷,呈一字式。长方形,四角圆转。长约17厘米,宽10.2厘米,厚4.3厘米。附红木砚盒。(图5)

图5 清代抄手端砚

6.清代平板端砚。端石质,呈紫色,天然纯正。长方形,四角转折处圆润。长16.2厘米,宽11.3厘米,厚2.6厘米。砚面平坦光润,极具质感。附红木砚盒。(图6)

图6 清代平板端砚

7.清代平板端砚。端石质,呈紫红色,天然纯正。长方形,砚体厚实。长19.7厘米,宽12.7厘米,厚4.4厘米。砚面平坦光润,极具质感。(图7)

图7 清代平板端砚

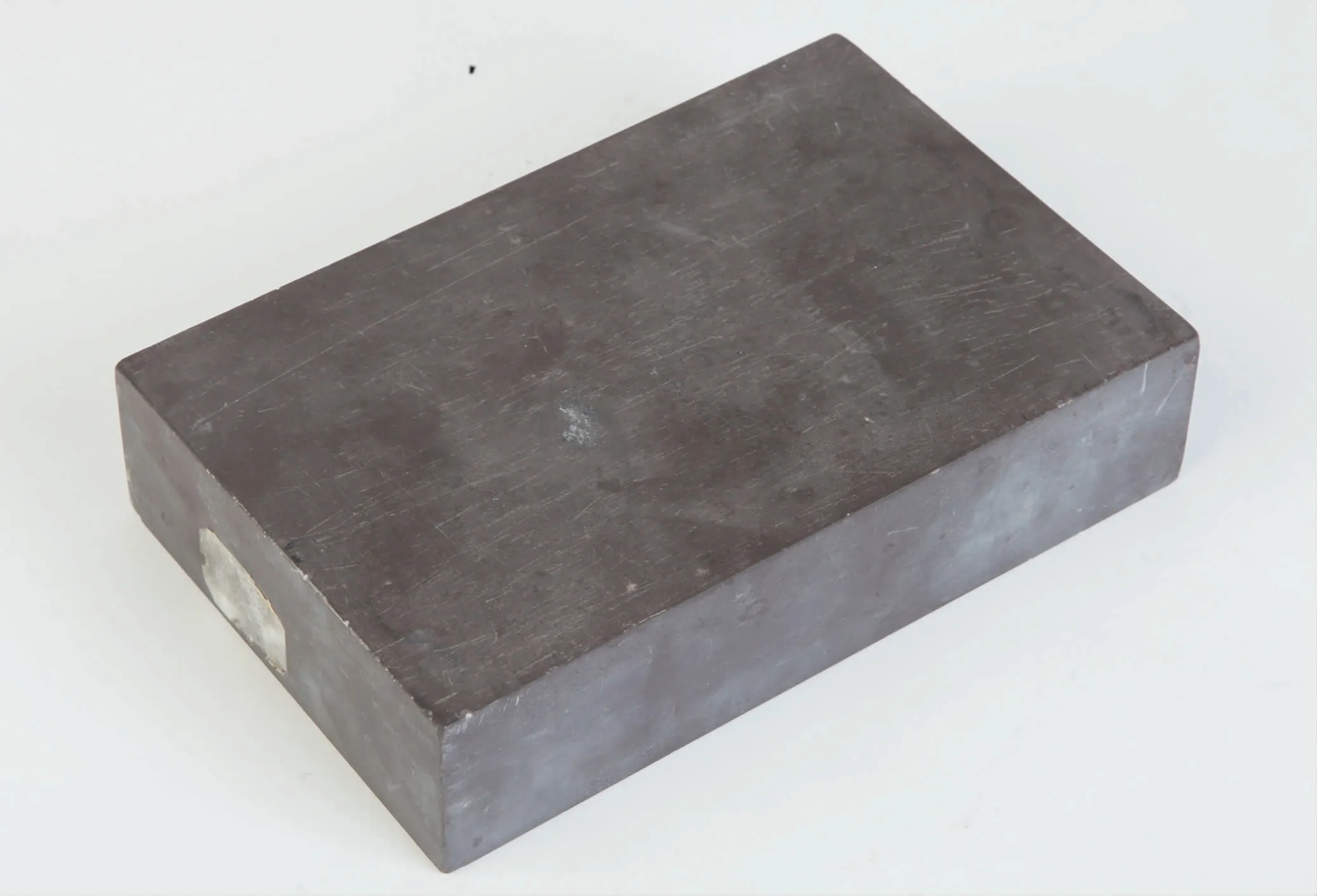

8.清代烘云托月纹石砚。石色黑,古拙质朴。随石形而制,体量较大。长31厘米,宽23厘米,厚3.7厘米。砚堂大体呈圆形;砚面周围饰流云纹,砚首处云纹回转起伏,高低错落,烘托着一轮圆月;月下部分下陷,留出净空,巧妙地形成墨池。(图8)

图8 清代烘云托月纹石砚

9.清代圆池石砚。石色黑。圆形。直径24厘米,厚4.5厘米。墨池呈圆形,大而浅。附黑色砚盒,砚盖开裂。(图9)

图9 清代圆池石砚

10.清代瓦形石砚。石色灰黑,表面斑驳。形似板瓦。长22.1厘米,宽14.5厘米,厚3.5厘米。砚堂有一定弧度,呈圆角长方形。(图10)

图10 清代瓦形石砚

11.民国长方形大理石砚。大理石质,石色偏青。长方形。长19.9厘米,宽15.4厘米,厚4厘米。先琢出一个下陷的平面,在该面上再次雕琢。有一圆形砚池,砚池之上有两个方形砚池,左侧砚池分为两格。砚背四角有乳突状足,砚盖亦为大理石质,与砚面呈子母口状扣合。(图11)

图11 民国长方形大理石砚

12.民国碑形陶砚。陶色微红,表面斑驳。碑形,砚首表面残损,砚面左下角残。长13厘米,宽10厘米,厚2.8厘米。砚堂极浅,呈碑形,近砚首处凹陷为墨池。(图12)

图12 民国碑形陶砚

13.民国长方形红砖砚。红砖质,表面斑驳。长方形,体量厚重。长34厘米,宽17.5厘米,厚7.5厘米。砚面平整,近砚首处凹陷为砚池。(图13)

14.民国石砚滴。石色深黑。随石形而制。高5.5厘米。顶部有注水孔,底部有分为三段的圈足。(图14)

图14 民国石砚滴

二、相关问题试析

据前文可知,馆藏砚台时代上至明代天启年,下至民国,包括石、陶、砖等材质,其中石质者又有端石、大理石以及其他石质,工艺上也有纹饰繁复和朴质简约者,体现出各自的特点和时代风尚,现拟试析一二。

(一)明清藏砚

明清藏砚中最为亮眼的无疑是端砚。结合相关文献资料,我们可更深入地认识其特点、价值及反映的时代风尚。

其一,端石的开采十分不易,可用于制砚者更是难得。《砚录》有载:“山拔地数百尺,其入山口东南向,常年为土所掩。刳土深丈余,始见石。门高不逾七尺,广不过五尺。皆巉削廉锐,人矮乃得入……春夏秋三时,山足借水,不见涯涘。开山者,秋尽冬初,人累数百,人操一瓢,林立如贯鱼。舀水瓢中递出之。人足不移而水浅去,费莫大于此。”[3]4《端溪砚史》卷三引广玉《开坑记》言:“嘉庆元年开坑石刻,丙辰八月二十七日,工取水,以一月十九日水尽取石。明年丁巳二月二十二日水长封坑,共得大西洞石六千块有奇,小西洞约千块。凡日用匠百人,用工万七千有奇,匠日给钱人百二十。变从前以石抵工例者,爱石也。”[4]52可见,水坑端石的开采需要经过掘土、凿山等前期工作,季节上需为秋末冬初,避开雨季,还需要大量个头小且灵活的工人通过长时间舀水才能将山中暗流舀出,以便开凿端石,条件可谓十分苛刻。但是,在如此苛刻条件下所取到的石材,能最终制成石砚的,却极为稀少,这一点从《砚录》上相关的记载可见一斑:“凡石十方之内,中材者不二三。中材五十方内,品贵者不二三。品贵者百方之内,有眼者不二三。有眼十方之内,方圆五六寸可制为砚者不二三。”[3]4另外,雇佣工人的费用相当昂贵,而且随着端石愈加珍稀,雇主已经不再拿开采出来的端石抵作工费。虽然馆藏端砚非水坑出,《端溪砚史》所载亦为嘉庆年之事,但上述记载仍可大体反映明清端砚造价之昂贵。

此外,对纯色端石的珍贵性,《砚录》和《端溪砚史》还做了如下的补充。《砚录》言道:“求其纯粹缜细,一片紫玉①紫色端石。,难之又难。百金不与易也。”[3]4《端溪砚史》卷三引唐询《砚录》言道:“石材之大者,尤为难得。每购求方六七寸而无病脉者①纯色端石。,固亦少矣。”[4]47

综上所述,重庆市江津区文物管理所馆藏的六方端砚长度均在15厘米以上,皆由上佳的原料制作而成,其中长逾30厘米的明天启年“伏羲圣瑞”端砚和长逾28厘米的清云龙纹瓦形端砚更是需要体量很大的端石石料,属于难得的大型端砚。所以,从原料的开采和选择上,馆藏端砚就具备极高的价值。

其二,我们来看端砚的质地。关于端石质地的评价,主要在于石色、纹理以及各种石品。先看色泽。

《砚谱图》载:“端石以紫为上,生大石中精石也。”[5]9《砚录》载:“有眼青花紫石为最贵……无眼青花紫石次之……纯紫石又次之……蕉叶白又次之……火黯纹又次之……以上五种,皆端溪贵族。远近交重,物无异许者也。 ”[3]5-6《端溪砚史》卷二载:“石色白为上,青次之,紫又次之,灰苍、黄鹤为下。如云之英英,水之渊渊者,色之上也。如陈泥,如槁木,索无生气者,色之下也。生气既无,虽白与青,亦弗贵矣。”同时引用宋《端溪砚谱》言:“石色贵润,色贵青紫。干则苍灰色,润则青紫色。若性枯燥,色黄暗,皆下品也。”[4]36

可见,前人在何种石色为上的问题上存在分歧,但紫色一般被当作端石中上品的颜色。馆藏端砚皆为紫色,大体来说可归为佳品,但端石又可分诸多岩坑,色泽、纹理、石眼等石品都存在差异。虽然下岩、中岩、上岩、龙岩、半边山诸岩在宋代以前就已开采净尽[4]1-6,但相关记载可以帮助我们更好地把握和评判石料的标准。如《砚谱图》载:“下岩紫如猪肝,密理坚致,潴水发墨,如玉磨无声。上岩在山上,石性干,紫色深,理粗硬,眼黄,差不圆而淡青,岩深处间有润者,终不及下岩。”[5]7《砚录》载:“入水者为下岩,稍高者为中岩,山顶者为上岩。下岩过中岩,中岩过上岩。其质迥异他石,要以水坑为最贵。”[3]4《端溪砚史》载:“石以下岩为上,中岩、龙岩、半边山诸岩次之,上岩又次之,蚌坑最下。”[4]4引魏泰《东轩笔记》言:“石色深紫,衬手而润,扣之清远。石上有点,青绿间晕圆小而紧者,谓之鸜鹆眼,乃下岩石也。”[4]2引米芾《砚史》言:“下岩石细,扣之清越,鸜鹆眼圆,碧晕明莹。”[4]1“中岩旧石,色紫如嫩肝,细润如玉,有眼小如绿豆……今此坑取之亦竭……中岩新坑,色淡紫,眼如鸜鹆……今此品亦难得。”[4]2-3引《云林石谱》言:“龙岩石色正紫,而细润不及下岩。”[4]3引高似孙《砚笺》言:“龙岩石深紫,眼少类中岩、半边山。”[4]4引《砚史》言:“(半边山诸岩)石理同上岩,色青紫多瑕,眼长如卵,有瞎眼者,中是白点,死眼者,黑点而晕细,翳眼者,或青或黑,横乱其眼。又多青,不成眼。”[4]4“上岩在山上,石干紫,色深理粗,性硬,眼黄,差不圆而青,色淡。其岩深处,间有润者。”[4]3“蚌坑石性坚,颜色深紫。有眼,即黄白微带青色,偏斜不正,无瞳子。”[4]4

上述文献记载并不完全相同,大体看来,下岩、中岩、上岩所出端石质量依次递减,颜色尚嫩,石质尚细,纹理尚自然奇异,眼尚圆而多重、多彩。上海博物馆藏清乾隆丁巳年(1737年)高凤翰铭玉带池端砚[6]104-107池中有“下岩上品”4个篆字,有玉带、虫蛀等石品,石色紫红,石质细嫩。而江津馆藏端砚无青花,大多无眼,石品极少,有眼者非鸜鹆眼,石色亦不及下岩莹润细嫩。同时,江津馆藏端砚颜色纯正,与上岩“干紫”、半边山诸岩“色青紫多瑕”、蚌坑有黄白眼的特点不同,石品应高于它们。明天启年“伏羲圣瑞”端砚、清云龙纹瓦形端砚石色紫而嫩,与文献中记载的中岩旧石的颜色相近,质地可能相当于较好的中岩。其他端砚颜色较深,石质不及前者,可能相当于中岩较差者。因为端石是流水与岩石综合作用而生,产坑众多,而且上述诸坑在宋以前就已经开采完,所以我们所说的“接近”指的是端石品质相当于前人所说的那个等级,绝非确认其坑。实际上,明清时期开采的端石依然在和宋以前坑口进行比较,出于下岩或中岩以外石坑的端石,石品也未必低于它们。

《端溪砚史》卷一引袁树《端溪砚谱记》言:“(水岩)三洞之石……大西洞尤佳。西洞三层质细腻而温软,色融而面光润。蕉白、青花、冰纹、鱼脑,无美不备……求数寸完璧不易得。”[4]8引陈子升《砚书》言:“宣德岩开于宣德年,亦有眼。石色古老,差可备用耳。”[4]又引曹溶《砚录》:“宣德岩石深紫色,坚细发墨,为山坑中上品,可与水坑作中驷。”[4]14引高兆端《溪砚考》言:“其(屏风背)石色如猪肝曝于风日。 ”[4]18

这里所说的水岩就与宋以前的下岩较为相似,石色紫而石质嫩,石品丰富。上海博物馆藏清康熙庚午年(1690年)吴兴祚端砚铭“端溪水坑石一片”,石色紫红,有火捺、蕉叶白、鱼脑冻、金线等石品[6]90-93;清光绪辛卯年(1891年)邱启寿铭乐炳刻端砚板铭“光绪己丑初,开水岩选得佳石……天青色如雨过天晴,胭脂晕如云蒸霞蔚,洵为无上上品”,石质绝佳,有鱼脑冻、火捺、青花、金线等石品[6]204-205。可知文献记载不虚,而江津馆藏端砚纯色居多,石品很少,明显不及水岩。而如“屏风背”等山坑中品质较差的端石色泽干,明显较差,也与馆藏端砚色泽纯正、石质较细的特点不符。处于二者之间的则为山坑中的端石佳品,有的与水岩也相差不多,馆藏端砚的石料应为类似的山坑所出。这与前文的判断也是相符的。

另外,石眼作为重要的石品,关于其形状、位置及价值,前人也有论述。《端溪砚史》卷二引《游宦纪闻》言:“(石眼)翠绿为上,黄赤为下。”[4]31引李之彦《砚谱》言:“圆晕相重,黄黑相间,黳睛在内,晶莹可爱,谓之活眼。四傍浸渍,不甚鲜明,谓之泪眼。形体略具,内外皆白,殊无光彩,谓之死眼。活胜泪,泪胜死,死胜无。”[4]31引施愚山《砚林拾遗》言:“李谱①李之彦所著《砚谱》。……云死眼胜无眼,太过,眼不活,则混杂无光彩,不如无眼。”[4]31引唐询《砚录》言:“其生于墨池之外者,谓之高眼,生其内者,谓曰低眼。高眼尤为人所爱尚。以其不为墨所渍掩,常可睹于前也。”[4]31

可见,前人对端砚石眼讲究颇多,并不作为一个呆板的评判标准。清云龙纹瓦形端砚上的石眼虽只分为三层,层数和色彩均不多,但其黑黄相间,黄彩鲜明,黑睛隐约在其中,系活眼无疑。而其巧妙地点缀在砚首处的卷云纹上,系高眼无疑。实际上,拥有石眼的端石本来有限,能够巧妙设置的就更难得。如上海博物馆藏清道光壬午年(1822年)计楠铭凤凰池端砚,以活眼巧做凤凰纹饰的眼睛[6]150-153;清丁敬铭二十八宿端砚,诸多活眼点缀在天空中做二十八星宿[6]108-113;清何栻藏柳下月影端砚板,以一枚青绿色的石眼作柳下的圆月[6]190-191。这些石眼的运用无疑大大提升了端砚的价值。

其三,我们看端砚的做工。《端溪砚史》卷二引《砚书》言:“石之纹理有平,有侧,有正,有斜,如木之纹,有横,有竖。琢取其平且正者以为面,侧且斜者以为旁,庶文质不掩,与墨相宜也。”[4]37引《砚史》言:“惟琢成之式,方角宜钝,圆体宜浑,刳处宜无痕。起处宜不碍,开面宜相质。留眼宜得位。池阔则底须空,边大则底须狭。”[4]40《端溪砚史》卷二载:“老坑石,眼外层有淡墨晕,眼嵌石中,其圆如珠。初磨见淡墨圆晕,即眼皮也。愈磨愈大,层亦愈多,睛见而适中矣。再磨则睛去,愈磨愈小,层亦愈少,皮见而睛去矣。故宜眼处,见睛而止,不宜眼处,见皮而止,毋再磨也。”[4]35

可见,端砚在制作方面是极为讲究的。用纯净的平面琢砚面,有纹理的地方为侧面,雕琢而成的方角、圆体、开面、砚池等需要注意圆润无痕,有眼的珍贵端石在制作时尤其考验工匠的技艺。馆藏端砚方角钝而无尖角,圆池规整,凿池的线条自然,无明显痕迹;有眼者更是巧妙,在石眼之睛并不明显的情况下微微显出即停,没有分毫浪费。这些都符合前人对做工精良的端砚的记载。

其四,我们看端砚的风格与时尚。《端溪砚史》卷二引《砚史》言:“或有四边刊花,中为鱼为龟者,凡此形制,多端石,下岩奇品也……端州货砚多雕龙鱼花草之文,以掩其瑕。其稍纯净者,则方正不凿池,如砖形即售之。虽佳者亦然。尤未雕之璞也。砚无池,如人无目,既琢而复归于璞。斯为完器……石产于端,而工不善斫。近日官吏……命工镂琢,有星宿海、珊瑚岛、龙虎风云、赤云捧日、三台独柱、人物山水等。名状愈工愈俗,是为石灾。别一种不尽琢磨,半留本色,谓之天然砚,殊有风韵。”[4]39卷二又载:“砚以方正为贵,浑朴为佳,宋谱米史所载,多不得其形制。今所行者,惟风字……竹节……秋叶等样,皆就石体为之,终不如方砚浑朴可爱也。”[4]40

可见,前人对砚台纹饰与造型的评判是很有意思的,至少涉及下述几类砚台。第一类可能系为官方制作的纹饰精美的雕龙画凤的端砚,第二类系就石形而琢的天然砚,第三类系不凿池的方形平板砚。实际上,第一类砚台雕琢难度明显大得多,但文人们对其持否定态度,甚至认为制作此类端砚是“石灾”。而第二、三类砚台则受到青睐,天然砚更具意趣,平板砚台对石质色泽与纯度的要求很高,并被认为是返璞归真的“完器”,方形更成为文人们推崇的砚台形制。

馆藏清云龙纹瓦形端砚、清二龙戏珠端砚雕制精美,纹饰以龙等祥瑞为主,体现出较强的官方色彩,属于第一类砚台;清烘云托月纹石砚虽非端砚,但其就石形而制,纹饰质朴,风格自然,极具意趣,明显属于第二类砚台;清平板端砚属于第三类砚台,且均无使用痕迹,可印证文献所言此类砚台多用于把玩而文人甚爱之观点;明长方形石砚、清抄手端砚平面皆呈方形,也属被推崇的形制。

明长方形石砚砚池与砚堂分离的样式与洛阳市水电安装仓库出土明长方形小石砚[7]有些许类似,这种样式并不多见。清云龙纹瓦形端砚、清瓦形石砚剖面呈瓦形,与上海博物馆藏清乾隆辛丑年(1781年)徐立纲制仿汉未央瓦歙砚[6]114-116相似。该砚剖面亦呈瓦形,且砚首铭“仿汉未央瓦砚”,与《端溪砚史》卷二所载“未央瓦”形砚互为佐证。湖南省博物馆藏南宋万字陶砚[8]亦为瓦形砚,可见更早阶段还存在与瓦同质者。这类瓦形砚体现出明显的复古风尚,多为素面;而馆藏清云龙纹瓦形端砚砚首雕刻精美的云龙纹,属于此类砚台中难得的纹饰精美的珍品。

其五,我们来看藏砚的砚盒。《端溪砚史》卷二引《文房肆考》言:“砚匣不可用五金,盖石乃金所自出,子盗母气,反能燥石。况金坚石嫩,易致擦伤,而又晦盗,当用佳漆为之……余惟用紫檀、枸杞等木为匣。里面底盖,仍用生漆,再加琴光素漆,外面坚固,里面又不渗水。”[4]44可见,砚盒的选择很有讲究,多用材质上佳的漆盒、木盒。馆藏砚台除极少数砚盒丢失外,其余皆为木盒,基本符合前人藏砚的标准。

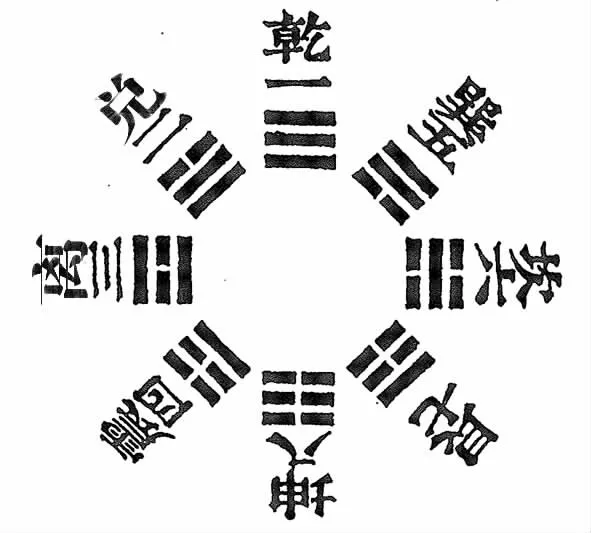

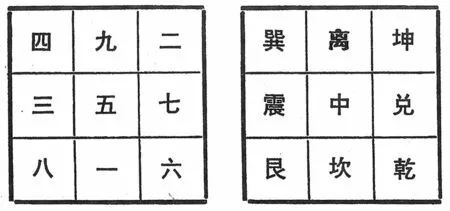

其六,需要单独谈谈明天启年“伏羲圣瑞”端砚的纹饰。该端砚墨池中有麒麟、乌龟等祥瑞,而龟背上还刻有“伏羲圣瑞”,与砚台四边的八卦、飞星图可互为印证。以砚首为上,砚面四边有卦象。上为乾“”,下为坤“”,左为坎“”,右为离“”,左上为震“”,右上为巽(),左下为巽“”,右下为震“”。如果以砚首为北,乾、坤二卦居于北、南方位,巽居东北,与先天八卦的方位(图15)相符[9]495。东、西的卦象却与先天八卦西为离、东为坎的情况相反,左上与右下、右上与左下的卦象分别相同,也与先天八卦图中位置相对的爻象阴阳相反的情况不同。依南北方卦象而言,这应是先天八卦,但为何部分卦象并不一致,暂不得而知,或许对角图案的设置是为了追求对称效果。

图15 先天八卦图

在卦象间,还有象征九宫之数的飞星图。左上角震卦的两侧(以逆时针叙述)分别为三星、七星,左下角巽卦两侧分别为八星、二星,右下角震卦两侧分别为四星、六星,右上角巽卦两侧分别为九星、五星,上方乾卦左侧为一星。九宫图(图16)中间之数为五,八方相对之数相加为十,属于后天八卦的方位[9]511。砚堂用于研墨,不宜置五星,该砚则将五星置于砚面右上角。如果将五星之数置于中间,将一星移到右边,那么四角相邻飞星数目相加竟然均为十,与九宫图的要义一致。如是,前文所述卦象中南北东西四方位的爻象阴阳互异、其余四隅卦象对称相同的设计也应是刻意为之,而绝非谬误。

图16 九宫及后天八卦方位图

冯时先生曾对涉及“河图”“洛书”的古文献资料进行梳理,指出古人将“河图”“洛书”与龙龟紧密联系起来,龙龟之类的祥瑞驮负“河图”“洛书”等方术书的观念根深蒂固,而且一般认为“河图”“洛书”与先天八卦、九宫之数等方术有着密切关系[9]483-486。结合前文分析,我们可进一步确认该砚铭“伏羲圣瑞”与八卦、九宫等方术有关,而且该砚台四边的卦象和飞星图,分别具备了先天八卦和后天八卦的方位和属性。

所以,该砚体现出很强的象征祥瑞的意味,其制作、拥有者很可能系方术的爱好者,这与明代方术盛行的情形相符。据笔者所知,广东省博物馆馆藏端石龙马负图长方砚[10]的砚池中有龙马负图的纹饰,但四边无相应的八卦和九宫图像。总体而言,具备八卦、九宫元素的砚台并不多见,此类砚台对于研究相关问题应具有极高的参考价值。

(二)民国藏砚

民国时期,随着书写工具的改变,砚台的实用价值大大降低,精工细制的黄金期一去不返。馆藏民国砚台在一定程度上反映出当时砚台的新变化和复古遗韵。

民国长方形大理石砚并未使用易于发墨的砚石,而选择了建筑常用的大理石。民国长方形大理石砚底部四角留下了类似于矮圈足的乳突,而明清时期方形砚底部较为常见的是留覆手。如果说该砚的圆形砚池还带有一点前代色彩,那么另外两个墨池则明显更类似于“调色盘”,与古制不合。在盖的选择上,也没有选用前人青睐的漆木制品,反而以大理石制成,砚身和砚盖合二为一,这种做法在以往也不多见。另外,前文已言明清制砚在做工上讲究转折处圆润无痕,而这方砚台的转折却锐利无比。所以,这方砚台在选材、造型、工艺上都与之前有着巨大差异,但做工还相对考究,别有一种气势,是砚台在民国时期发展变化的一种写照。

民国碑形陶砚、长方形红砖砚、石砚滴等几件文物留有几分古韵。但选材上有陶、红砖等,做工粗糙,可视作砚台在民国时期逐渐衰落的一种反映,也可看出这个阶段制砚的复古遗韵。

经过初步的整理与分析,重庆市江津区文物管理所馆藏砚台的造型特点、艺术风格及其反映的时代风尚已经展现出来,具有较高的历史和艺术价值。明清两代藏砚造型丰富、纹饰精美、做工精良,尤以端砚为佳品,体现出砚台在这个时期发展的繁荣状况。民国时期藏砚的数量和质量明显降低,造型变异明显,应与此阶段书写工具的改变直接相关,系实用砚台逐渐退出历史舞台的写照。

中国古砚的学问很深、很广,由于篇幅所限,本文所用的文献资料是视馆藏端砚的特点而定的,在端石开坑、石品赏鉴等方面存在诸多不足,敬请各位读者指正。