绿色冬奥 引领低碳生活

本刊记者 万晓冉

风雨送春归,飞雪迎春到。2月4日晚,立春之日,举世瞩目的北京第24届冬奥会在鸟巢盛大开幕,这是14亿多中国人民永难忘怀的时刻。在北京冬奥赛场上,不同肤色、种族、国家的运动员同场竞技,演绎相互尊重、平等交流的动人故事,也凝聚起世界各国一起迎风雨、一起向未来的更强大力量。

当然,冬奥的魅力并不仅仅在于运动员们带来的精彩,冬奥的“绿色”也是让人不能忽视的风景。从筹备以来,“可持续”就成为北京冬奥场馆规划建设工作的重要话题。那么,这届冬奥都有哪些亮点?“绿色冬奥”究竟“绿”在何处呢?

亮点一:绿色场馆

新建场馆100%取得三星绿色建筑设计标识

场馆建设是举办冬奥会的基础设施工程,也是冬奥会最瞩目的名片。据了解,北京市冬奥会和冬残奥会全部新建场馆均采用高标准的绿色设计和施工工艺,在场馆建设中坚持“建筑节能、建筑节地、建筑节水、建筑节材,保护环境”,所有新建场馆均取得最高等级的三星绿色建筑设计标识。同时,改造场馆也通过改造达到绿色建筑标准,将绿色冬奥理念贯彻到底。

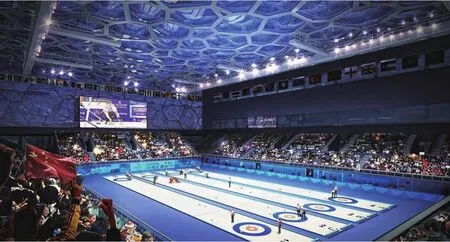

冬奥会的场馆建设充分利用2008北京奥运会场馆,从源头减少碳排放。国家体育场“鸟巢”举办冬奥会的开、闭幕式;国家游泳中心“水立方”直接变身“冰立方”,作为冰壶和轮椅冰壶的比赛场地,赛后“水立方”仍然可以作为游泳中心来使用,几天时间的转换,就能把它从“冰”变成“水”;国家体育馆和五棵松体育中心变成“冰球馆”,用作冰球场地;2008年的一个临时场馆“曲棍球场”变身为“速滑馆”;北京冬奥村、主媒体中心等土地均为2008年预留出来的……此外,“冰球馆”和“速滑馆”均利用光伏板建设了“绿色”屋顶。这些改造从源头上减少了碳排放。

据了解,在冬奥场馆建设中,首次大规模采用了二氧化碳环保型制冷剂进行制冰,冰面温差控制在0.5摄氏度以内,碳排量接近于零,减少了传统制冷剂对臭氧层的破坏,制冷过程中产生的大量高品质余热可回收再利用,相比较传统方式效能提升30%。

此外,北京延庆冬奥村打造绿色低碳建筑,实时监测客房、健身房、公共区域等用能设备运行状态。根据人员流动和行为模式,以及赛事信息和气象参数,预测建筑用能负荷,优化设备工作模式,实现灵活、高效用能需求响应。

在北京2022年冬奥会和冬残奥会北京颁奖广场、首钢滑雪大跳台、延庆赛区国家雪车雪橇中心附近,百余台防疫型智能环保移动公厕也将投入使用。相较于传统公厕,这款防疫型智能环保移动公厕更加节水、节能,可根据地域条件搭载光伏或风力发电设备,提供更多的清洁能源选择,践行“绿色办奥”理念。

张家口赛区是对现有的云顶山滑雪公园赛道的改造利用,明星场馆如“雪如意”的设计和建设都是以最大限度保护周边生态为主,古杨树场馆群连接场馆的空中廊道自然嵌入周边的山体汇总,形成冰玉环的造型。

冬奥场馆的建设与整体运营无不透露着绿色冬奥的气息,在串联整个奥运的运输体系中,也不乏绿色科技的运用。

亮点二:绿色电力

全部场馆100%“绿”电供应

低碳奥运,能源先行。北京冬奥会创新性地将张北地区丰富的风电资源,通过建设柔性直流电网工程引入北京,在奥运史上首次实现全部场馆绿色电网全覆盖,降低碳排放量。其中北京、延庆、张家口3大赛区,39个场馆,全部实现了城市绿色电网全覆盖,赛期将全部使用绿色电能,这是奥运史上首次实现全部场馆100%绿色电能供应,是奥运史上“零的突破”,也让举办一届“低碳冬奥”的蓝图变为现实。

绿色电力是指通过零二氧化碳排放(或趋近于零二氧化碳排放)的生产过程得到的电力,即通过风力发电、水力发电和太阳能光伏等这样的手段,由可再生能源转化成的电能。目前,我国的“绿电”主要以太阳能光伏发电和风力发电为主。据北京冬奥组委介绍,冬奥会场馆的照明、运行和交通等用电均由河北省张北地区的光伏发电和风力发电提供。

在张北柔性直流电网的北京延庆换流站,从大屏幕变化的数值可以看出来,电流在这张网上流动着。这也是整个电网的受端换流站,来自张家口地区的清洁电能,正是从这里送往北京。柔性直流,就是灵活可控直流的意思。通过这一技术,把原本不可控、不能组网的直流线路连接起来,组成了一张直流电网,分别连接张家口的风电场、光伏电场,以及抽水蓄能电站。这样一来,不仅可以把时断时续、不稳定的风电、光伏等清洁能源转换成稳定的电能,还能进行清洁能源的储存、调配,按需送电给北京。

据测算,从2019年6月第一笔绿色电力交易开始,到2022年北京冬残奥会结束,北京、延庆、张家口3个赛区的场馆预计共使用4亿千瓦时绿电,可以减少燃烧12.8万吨的标准煤,减排二氧化碳32万吨。

北京市民也将成为绿色清洁电能的受益者、参与者。根据测算,这个柔性直流电网,一年就可以输送约140亿千瓦时的清洁能源,大约相当于北京市用电量的十分之一。相当于节约标煤490万吨,减排二氧化碳1280万吨,从源头降低了碳排放量。

亮点三:绿色交通

“氢”车成为赛事用车主力

这届冬奥的“绿”不仅出现在赛区场馆,绿色交通也将实现绿色助力。在冬奥会中,主要的交通工具就是各种低碳节能的清洁能源车辆。据悉,节能与清洁能源车辆在全部的赛事车辆中占比达84.9%,为历届冬奥会之最。

交通服务车辆包括氢燃料车、纯电动车、天然气车、混合动力车及传统能源车。其中,张家口赛区投入655辆氢燃料车,氢能源具有零排放、长续航、高便利的特点,是新能源汽车未来发展的重要方向。目前加氢站的氢气来源是张家口风力发电,通过电溶解产生氢气,属于100%的绿氢,真正意义上实现了绿色冬奥。

冬奥会使用的电动车电池为新型的全气候电池。全气候电池不惧怕极限低温,哪怕在零下三十度的环境中,冻透了的电池也只需要三十秒时间,就可以把电池自加热到零度以上,电池即可以正常工作。

氢能大巴为延庆赛区核心区提供接驳服务。氢能大巴搭载从材料到零件均是我国自主打造的“氢腾”系列燃料电池发动机。这些大巴每辆每行驶100公里,可减少70公斤的二氧化碳排放,相当于14颗普通树木一天的吸收量,实现零排放、零污染。

据预测,北京冬奥会和冬残奥会期间使用的氢燃料车、纯电动车等赛事交通服务用车将减排约1.1万吨二氧化碳,相当于5万余亩森林一年的碳汇蓄积量。

同时,北京市还建设了“冬奥绿色低碳公共交通网”。为降低碳排放量,冬奥会倡导“135”绿色低碳出行方式。即1公里以内步行,3公里以内骑自行车,5公里左右乘坐公共交通工具。观众在北京冬奥会期间完全可通过地铁、高铁、公交车等公共交通便捷抵达赛场,在鼓励绿色出行同时缓解交通压力。

在这张交通网中,北京赛区所有冬奥场馆都实现了地铁线路全覆盖,降低赛时的碳排放量。京张高铁、京礼高速两条主干线路将北京赛区、延庆赛区、张家口赛区相连,打造出“两地三赛区1小时交通圈”;京张高铁采用复兴号智能动车组电力驱动,能耗低、噪声小,乘坐体验舒适,最大运力达1000余人。北京赛区所有场馆实现地铁覆盖,观众在比赛期间可通过地铁、高铁、公交车等公共交通方式,快速、便捷地抵达各个比赛场馆。

亮点四:可持续利用

坚持绿色标准 规划赛后利用

“可持续”一直是北京冬奥场馆规划建设工作的重要话题。北京冬奥会和冬残奥会结束后,场馆如何继续使用是很多人关心的话题。

冬奥会虽然短暂,只有十几天的时间,但是这些花费巨资打造的场馆不是一次性设施。这些设施在规划时就充分考虑过赛后利用的问题,同步设计,有效降低成本。据悉,冬奥会的全部场馆都制定了赛后的利用计划。

例如北京赛区新建的标志性场馆国家速滑馆,它的冰面是1.2万平方米的全冰面设计,这样设计就是考虑到如何向社会开放。速滑馆在赛后可以同时容纳2000人上冰。高山滑雪的赛道设置了大众雪道,可以为普通滑雪爱好者提供安全的体验。比较小众的项目雪车雪橇,这个项目运动起来危险性比较高,因此在规划设计时,主办方在赛道下方的1/3处,比较缓的地方预留了大众的出发口区。这些提前的设计规划都是为了在赛后向大众开放提供条件。

绿色节能可持续也是北京赛区冰上场馆新建和改造的核心主题。在轻型结构和智慧建造方面,“冰丝带”采用面向未来的单层双向正交马鞍形索网结构,大大减少屋顶用钢量;在打造可持续赛后利用场景方面,“水立方”通过“水冰转换”可拆卸结构,已实现冬季、夏季两个使用场景的转换。此外,在北京赛区冰上场馆新建和改造过程中,建筑师为场馆建立节能体系,包括控制新建场馆容积、增强自然通风和采光利用,提升场馆能源运行水平等,降低了冰上场馆对环境的整体影响,提高了场馆运行效率。

延庆赛区同样高度重视场馆可持续利用工作。以延庆山地新闻中心为例,场馆北部被山体覆盖,南部以“层层退台”方式设计,最大限度契合原有地形,实现建筑与自然景观有机融合。此外,场馆整体设计为“近零碳”的节能减排建筑,通过光伏发电等降低场馆能耗。赛后利用方面,场馆新闻媒体大厅、多功能大厅、会议大厅、超市零售空间等计划变身为水疗中心、儿童水上乐园、自助餐吧、更衣淋浴空间,服务未来发展需要。

亮点五:绿色科技

低碳冬奥 创造“北京案例”

作为全球性的体育盛事,北京2022年冬奥会吸引了全世界的目光,而无处不在的“绿”科技,也让冬奥具有更加独特的魅力,

2020年7月2日,北京冬奥组委上线“低碳冬奥”微信小程序,旨在通过碳普惠方式,吸引社会公众积极参与低碳行动,为低碳冬奥贡献自己的力量。

“低碳冬奥”小程序利用数字化的技术手段和科学的计算方法,全面记录用户在日常生活中的低碳行为轨迹。用户在践行绿色出行、垃圾分类、光盘行动等低碳行为的同时,可通过截图上传信息、授权获取微信步数、自主打卡确认、冬奥知识答题、低碳行为拍照记录等方式获得碳积分和“低碳达人”等荣誉勋章,并用碳积分来兑换相应的奖励。这种将碳积分量化方式,有助于鼓励和引导社会公众践行绿色低碳生活方式,培育社会公众的低碳责任感与荣誉感,起到良好的社会示范效应。

冬奥会的低碳管理办法很多与老百姓日常生活相关,除了鼓励绿色出行以外,门票也出现了电子票,减少纸张消耗。此外,生活垃圾分类清运工作也是北京冬奥会和冬残奥会服务保障工作的重要内容,绿色冬奥也需要生活垃圾分类助力。

2019年6月23日,《北京2022年冬奥会和冬残奥会低碳管理工作方案》正式向全球发布。 该工作方案积极倡导全社会低碳生活方式,创造奥运会碳普惠制的“北京案例”。

《方案》确定了各场馆、签约饭店、冬奥村、定点医院等涉奥场所的生活垃圾“四分类”标准、分类设施设置标准和标识样式,并组织开展业务培训。同时,规范各品类垃圾的清运处理工作标准和流程,各区、各部门、各场馆建立了“手拉手”联动机制,稳妥处置各类突发情况,保障安全有序运转,为迎接绿色冬奥积攒能量。

绿色奥运 引领低碳生活

“北京冬奥会是绿色奥运的重大里程碑,低碳、环保在这里实现了最大限度的发展,我们也期待下一个里程碑,我们已经了解到2024年巴黎奥运会的绿色方案,他们有95%的场馆利用了现有场馆和临建场馆,没有永久性的新建场馆,这是减少碳排放和能源消耗的有效做法。”国际奥委会品牌和可持续发展总监玛丽·萨鲁瓦说:“全世界都在努力适应气候变化带来的影响,低碳环保对于奥林匹克的未来非常重要,我希望中国冬奥会可以发挥自己的领先作用,让冬奥会在中国成为‘奥运遗产可持续发展’的助推器。”

日前,国务院已经印发了《“十四五”节能减排综合工作方案》。《方案》明确,到2025年,全国单位国内生产总值能源消耗比2020年下降13.5%,能源消费总量得到合理控制,化学需氧量、氨氮、氮氧化物、挥发性有机物排放总量比2020年分别下降8%、8%、10%以上、10%以上。节能减排政策机制更加健全,重点行业能源利用效率和主要污染物排放控制水平基本达到国际先进水平,经济社会发展绿色转型取得显著成效。

“十四五”是实现碳达峰的关键期和窗口期,抓好节能减排工程有利于加快经济社会发展全面绿色转型。而此次《方案》的出台,将进一步明确未来的工作方向。

无论是面向公众开放,还是高级赛事的举办等,冬奥会在这个举世瞩目的开放窗口中,很好地展示出了低碳可持续的绿色科技名片。氢能大巴、全天候电池、二氧化碳零排放制冰,场馆背后的建设运营等都是一张张闪耀的绿色名片,向外界展示出了我们在“碳达峰、碳中和”双碳目标背景下的创新与决心。

革新的绿色技术火花与体育赛事碰撞,让冬奥会比赛延伸得更加长久和精彩。在冬奥会这个绿色“展厅”中,这些技术的成功运用也会推广延伸到更多的地方,例如全天候电池的应用,未来会极大地改善电动汽车在北方冬季寒冷地区的使用情况。绿色科技也会不断地在城市可持续生态建设与智慧管理中凸显价值,在清洁能源产业发展、城市转型升级等方面,不断向前推动向“碳达峰、碳中和”目标的进程前行。