中央调剂制度的最优上解比例研究

[摘 要] 受制于养老负担轻重不一、基金结余向少数省份倾斜、缴费和计发办法各异等地区差异和各级政府间利益关系,养老保险全国统筹的实现很难一蹴而就。中央调剂制度对于综合上述差异具有积极作用,而上解比例是中央调剂制度的关键参数。通过构建中央调剂制度的上解和下拨模型,从各省份的净输入与净输出状况和全国调剂规模等指标出发,可对中央调剂制度在均衡养老保险省际基金结余和缓解支付风险上的双重效应进行评估与检验;同时,通过对中央调剂制度的上解比例进行调整,设计10种对照方案,基于均衡地区间结余和缓解支付困境的双重目标,探讨中央调剂制度的最优上解比例后发现,中央调剂制度是一项过渡性、结构性再分配制度,它的实施具有均衡省际结余和缓解部分省份支付困境的双重效应,且经过检验,该效应并非偶然发生;中央调剂制度的最优上解比例随着政策目标的改变而变化。为中和政策的多目标性,建议中央调剂制度的下一步调整可以0.5%的调整间隔缓慢提高,最终控制在5.5%左右。同时利用降低费率和夯实费基的政策调整契机尽快推进全国统筹,并结合提高生育率和延迟退休相关政策彻底解决全国层面养老金支付可能的风险问题。

[关键词] 中央调剂制度;最优上解比例;结余均衡;支付困境缓解

[中图分类号] F840.612 [文献标识码] A [文章编号] 1002-8129(2022)03-0058-11

一、引言

提高统筹层次、实现基础养老金全国统筹是我国基本养老保险制度(以下简称“养老保险”)完善的重要目标。然而,受制于养老负担轻重不一、基金结余向少数省份倾斜、缴费与计发办法各异等普遍存在的地区间差异以及难以协调的各级政府间利益关系,养老保险全国统筹的实现很难一蹴而就。有学者认为要“分步稳走”(石晨曦、曾益,2020;郭秀云、邵明波,2019;贾玉娇,2019)[1][2][3]。2018年7月,国务院发布《关于建立企业职工基本养老保险基金中央调剂制度的通知》(国发〔2018〕18号,以下简称《通知》),确定中央调剂制度设定各省份的上解比例为3%,成为倒逼省级统筹实现与推进全国统筹的关键一步。2019年,《关于降低社会保险费率综合方案的通知》(国办发〔2019〕3号,以下简称《方案》)将企业职工基本养老保险基金中央调剂的比例由3%提高到3.5%。

已有学者研究证明,一方面,中央调剂制度的实施对于改善地方养老保障发展(金银凤、史梦昱,2019)[4]、平衡省际制度赡养率和基金备付月数(金刚、张秋秋,2019;房连泉、魏茂淼,2019)[5][6]、提高西部及低市场化地区养老保险基金可持续性(毛婷,2020)[7]、减少财政补贴以及缩小地区间养老金制度运行差异等具有积极作用(石晨曦、曾益,2019;裴育等,2019)[8][9];另一方面,上解比例是中央调剂制度的关键参数,将会对上述政策效应产生直接影响。有的学者分别从当期收不抵支省份的总缺口最小(彭浩然、王琳琳,2019)[10]、省际养老保险基金结余均衡以及调剂基金全部发放给有缺口的省份等不同政策目标的角度构建模型等方面研究(边恕、张铭志,2019;薛惠元、张寅凯,2018)[11][12],发现:5.4%是实现“补缺口”目标的最优上解比例(彭浩然、王琳琳,2019)[10];4.5%是实现“省际结余均衡”目标的最优上解比例(边恕、张铭志,2019)[11];若以调剂基金全部拨给当年出现缺口省份,则上解比例应以0.8%起步,以较低起点渐进式推进中央调剂制度实施(薛惠元、张寅凯,2018)[12]。

上述研究对于指明中央调剂制度的优化方向具有先导性意义,但针对上解比例变动影响的量化研究仍存在不足之处,主要体现在:其一,最优上解比例测算的政策目标设定过于单一,或从缓解缺口视角出发,或从平衡差距视角出发,忽视了制度实施的目标多重性。其二,在探讨省际养老保险基金结余均衡这一概念时,有的研究仅从当期人均或当期总量结余出发,缺少更加细分的维度。事实上,养老保险基金结余应当至少存在以“總量”与“人均”区分和以“年度”与“累计”区分两个维度。据此,针对养老保险基金结余方差最小的衡量除了考虑当期人均以及当期总量结余以外,还应当考虑累计人均和累计总量结余。其三,多数研究仅采用某单一年份的数据研究最优上解比例,加大了测算结果的随机性。为改进上述问题,本文将在现有研究的基础上,扩展中央调剂制度政策目标的范畴,拓宽省际基金结余均衡的概念维度,拉长测算时间区段,以丰富和完善中央调剂制度效应评估以及最优上解比例设定的相关研究。

二、测算思路、模型构建和数据来源

(一)测算思路

由于中央调剂制度的实施时间尚短,且考虑到预测数据的精准度可能给结论带来的不利影响,本文拟选择更加真实的历史数据来模拟制度运行,即以中央调剂制度实施当年(2018年)为节点往前推5年作为测算时间区间(即2013-2017年),对单一年份以及特定时间段内的制度效应进行评估,并在此基础上考察上解比例的变化对效应的影响。

具体做法为:假设中央调剂制度从2013年开始实施至2017年。第一步,根据《方案》规定的3.5%的现行上解比例,在获取历年相关数据的基础上,可得31个省(市、区)的上解额、下拨额、净上解额、上解额/拨付额、实际调剂比例和调剂前后的结余。基于调剂前后各地区的结余数据,可进一步从公平和效率的角度,对制度在缩小地区差异和缓解支付风险上所起的作用进行评估。

第二步,改变上解比例,参考《通知》与《方案》中第一次的调整步调,以3%为起点,0.5%为调整间隔,设置从3%到8%的10种上解比例1,并依次记作上解方案1至上解方案10。分别评估每种方案下的中央调剂制度增量效应与存量效应,对比不同上解比例下中央调剂制度的效应差异,得出上解比例的调整给中央调剂制度效应带来的具体影响以及是否存在最优上解比例等问题的相关结论。

(二)模型构建

1. 中央调剂制度的上解模型

根据《通知》相关规定,设定参数如下: 表示31个省(市、区), 表示 省 年企业就业人数, 表示 省 年在职参保人数, 表示

省 年职工平均工资, 表示上解比例, 表示 省 年上解规模。则有:

2. 中央调剂制度的下拨模型

表示 省 年离退休人数, 表示

省 年下拨规模。则有:

3. 中央调剂制度的的效应模型

省 年养老保险中央调剂金净上解规模(上解额与下拨额之差)、下拨额与上解额之比以及实际调剂比例分别为:

4. 基于省际结余均衡的最优上解比例测算模型

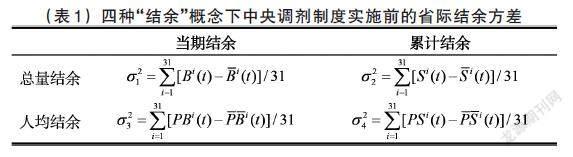

若根据“总量”和“人均”概念②以及“当期”和“累计”概念③对地区间结余进行双重维度的细分,那么相对应的省际结余方差也有总当期结余方差、总累计结余方差、人均当期结余方差和人均累计结余方差等四种考察角度。

表示 省 年中央调剂制度实施以前当期结余, 表示 省 年中央调剂制度实施以后当期结余,则养老保险中央调剂制度实施前后

省 年当期结余关系为:

不考虑各地养老保险基金结余的其他来源,若以 表示 省 年中央调剂制度实施以前累计结余,则其与当年中央调剂制度实施以前的当期结余 之间的关系为:

同理,以 表示 省 年中央调剂制度实施以后累计结余,则其与当年中央调剂制度实施以后的当期结余 之间的关系为:

若以 表示 省 年制度内覆盖人口数:

则 省 年中央调剂制度实施以前的人均当期结余

省 年中央调剂制度实施以后的人均当期结余

省 年中央调剂制度实施以前的人均累计结余

省 年中央调剂制度实施以后的人均累计结余

若以 、 、 和 分別表示

省 年中央调剂制度实施以前的全国平均当期结余、全国平均累计结余、全国平均人均当期结余和全国平均人均累计结余,则四种“结余”概念下中央调剂制度实施以前的省际结余方差的公式如表1所示。

同样,若以 、 、 和 分别表示 省 年中央调剂制度实施以后的全国平均当期结余、全国平均累计结余、全国平均人均当期结余和全国平均人均累计结余,则四种“结余”概念下中央调剂制度实施以后的地区间结余方差分别为 、 、 和 ④。

通过上述模型的设定可以实现两项目标:其一,比较 和 的大小,可以评估中央调剂制度的实施与否在缩小地区差异上的作用。如果

,则中央调剂制度的实施能够缩小地区差异,反之则反。其二,通过求取 最小时对应的上解比例,即为基于地区间结余均衡的最优上解比例。

5. 基于支付困境缓解的最优上解比例测算模型

若以 表示中央调剂制度实施以前全国出现赤字的省份个数, 表示中央调剂制度实施以后全国出现赤字的省份个数,则有:

若 ,則中央调剂制度的实施能够缓解更多省份的支付困境;反之则反。

若以 表示中央调剂制度实施以前全国出现赤字省份的赤字总规模, 表示中央调剂制度实施以后全国出现赤字省份的赤字总规模,则有:

若 ,则中央调剂制度的实施能够缓解全国范围内的支付困境;反之则反。

如果存在最优上解比例,则在该上解比例下应该至少能够实现全国范围内出现赤字的省份个数最少,或者全国出现赤字省份的赤字总规模最小。

(三)数据来源

1. 某省份城镇私营单位就业人数。来源于2014-2018年《中国统计年鉴》表4-7。

2. 某省份城镇私营单位平均工资。来源于2014-2018年《中国统计年鉴》表4-16。

3. 某省份城镇非私营单位就业人员工资总额。来源于2014-2018年《中国统计年鉴》表4-10。

4. 某省份城镇非私营单位就业人数。来源于2014-2018年《中国人力资源和社会保障统计年鉴》。

5. 某省份在职参保人数。来源于2014-2018年《中国统计年鉴》表24-27。

6. 某省份企业就业人数。2014-2018年《中国人力资源和社会保障统计年鉴》提供了各省份城镇非私营企业就业人数;2014-2018年《中国统计年鉴》提供了各省份城镇私营企业和个体就业人数,两者相加可得某省份城镇企业就业人数。

7. 某省份离退休人数。来源于2014-2018年《中国统计年鉴》表24-27。

8. 某省份养老保险基金当期结余。来源于2014-2018年《中国统计年鉴》表24-27。

三、中央调剂制度的效应评估及检验

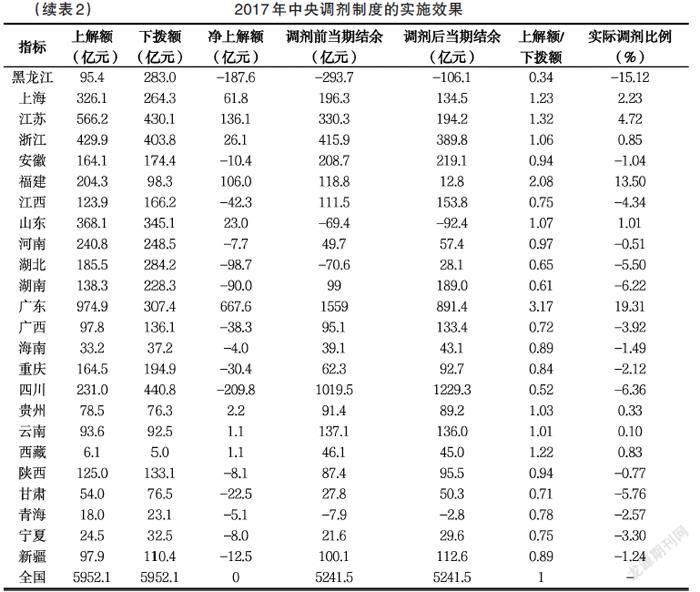

依《方案》规定,将上解比例取3.5%,将相关数据代入模型中计算,可从上解额、下拨额、净上解额、上解额与下拨额之比、实际调剂比例以及调剂前后的当期结余等指标来说明单个年份(2017年)中央调剂制度的实施效果(如表2所示)。

(一)净输出与净输入省份

从表2可以看出,北京市、上海市、江苏省、浙江省、福建省、山东省、广东省、贵州省、云南省和西藏自治区10个省份的净上解额为正,“上解额/下拨额”大于1,为中央调剂制度的贡献省份,这些省份的调剂后当期结余规模小于调剂前当期结余规模。其中,广东省净输出规模最大(667.6亿元),西藏自治区和云南省的净输出规模最小(1.1亿元);其余21个省份的净上解额为负,“上解额/下拨额”小于1,为中央调剂制度的获益省份,这些省份的调剂后当期结余规模大于调剂前当期结余规模。其中,辽宁省净输入规模最大(247.4亿元),海南省净输入规模最小(4亿元)。

如果按照净输出规模占基金收入的比例,即实际调剂比例从大到小排序,则广东省的实际调剂比例最大(19.31%),云南省的实际调剂比例最小(0.10%)。同样,按照净输入规模占基金收入的比例从大到小排序,则黑龙江省的实际调剂比例最大(15.12%),河南省的实际调剂比例最小(0.51%)。

显然,如果比较所有净输出省份的净输出规模(或者所有净输入省份的净输入规模)排序和实际调剂比例排序可以发现,大多数省份的两者排序并不一致,这意味着尽管有些省份的净输出绝对规模较大,但在考虑其当年的基金收入之后,这些省份的实际调剂比例排序会发生相应变化。将各地区的基金收入能力考虑在内的实际调剂比例排序会比仅考虑绝对规模的净输出规模排序要更能说明各省份的贡献程度。

(二)全国调剂总额、全国净流出总额和全国调剂比例

全国调剂总额表示全国上解(或下拨)养老保险基金总额。从全国调剂总额来看,2017年,若以3.5%的上解比例筹集,中央调剂金在全国范围内的调剂总额为5952.1亿元,占当年城镇职工基本养老保险基金征缴收入的比例为17.8%⑤。

在现行中央调剂制度的设计下,全部省份都向中央调剂基金上解,同时全部省份都将获得中央调剂基金下拨。从净效应来看,并不是所有省份的所有上解金额都实现了全国范围内的流动,以下拨基金方式返还到省级的调剂基金本质上没有发生流动。因此,需要一个指标来衡量中央调剂基金的净流动规模。

全国净流出总额表示全部上解总额中用于省际调剂的养老保险基金总额,计算方法为当年所有养老保险基金净流出省份的净流出基金规模,其与当年所有养老保险基金净流入省份的净流入基金规模相等。

全国调剂比例的计算方法为全国净流出总额除以全国调剂总额,表示用于省际调剂的养老保险基金规模占全部上解养老保险基金的比例,即全国养老保险基金的调剂程度。

净流出总额从绝对规模的角度出发,而调剂比例从相对比例的角度出发,共同说明全国用于省际调剂的养老保险基金总量。2017年,若以3.5%的上解比例筹集,所有养老保险基金净流出省份的净流出基金规模为1310.1亿元,全国调剂比例为22.0%,这意味着仅22.0%的上解资金规模用于实际的省际调剂,余下78.0%的上解资金规模在上解以后以下拨方式返还到各省。

(三)全国与地区当期结余

1. 支付困境的缓解

从中央调剂制度的运作模式来看,其实施与否并不会影响全国范围内的当期结余之和,2017年,我国基本养老保险基金当期结余之和为5241.5亿元,不随中央调剂制度的实施而改变。但是,从单个省份来看,中央调剂制度实施以前,全国范围内有6个省份(辽宁省、吉林省、黑龙江省、山东省、湖北省和青海省)出现当期基金赤字,全国总赤字规模为788.3亿元;中央调剂制度实施以后,全国范围内出现当期基金赤字的省份降到4个(辽宁省、黑龙江省、山东省和青海省),全国总赤字规模降至297.7亿元。以上结果意味着中央调剂制度的实施能够在部分省份的支付困境缓解上起到一定作用。

2. 地区差异的缩小

从各地区的当期总结余标准差来看,若不实施中央调剂制度,基本养老保险基金当期结余标准差为359.17亿元,若实施中央调剂制度,基本养老保险基金当期结余标准差降至269.42亿元。從各地区的人均当期结余标准差来看,若不实施中央调剂制度,基本养老保险基金人均当期结余标准差为2249.18元,若实施中央调剂制度,基本养老保险基金人均当期结余标准差降至2017.84元。以上结果意味着中央调剂制度在不改变全国当期结余之和的条件下,能够缩小地区之间养老保险基金总当期结余和人均当期结余的差距,从而起到缩小地区差异的作用。

(四)双重效应的检验

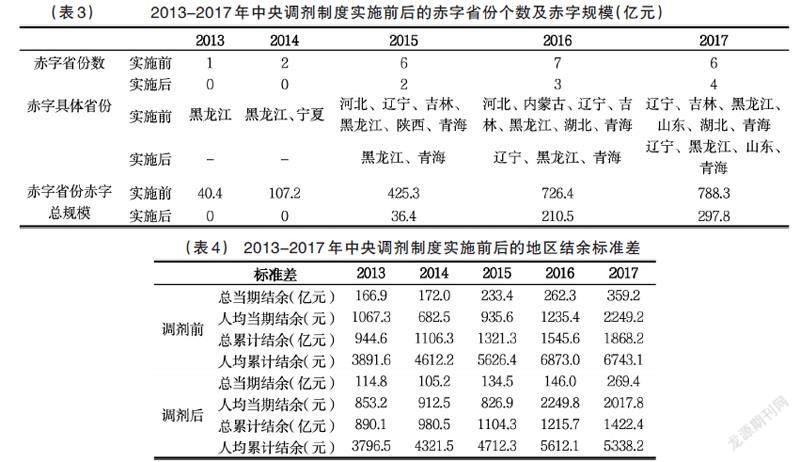

上述关于“中央调剂制度的实施具有缓解支付困境和缩小地区差异的双重效果”的结论仅仅来自于2017年的相关数据分析。为了消除所选年份的随机性带来的影响,本文进一步利用2013-2016年各省份的相关数据对以上结论进行检验。

1. 针对支付困境缓解的检验

为检验中央调剂制度在支付困境缓解上是否具有稳定性,表3显示了2013-2017年中央调剂制度实施前后出现当期赤字的省份个数及缺口规模。可以看出:2013-2017年,中央调剂制度实施前后出现当期赤字的省份个数分别由1个、2个、6个、7个和6个减少到0个、0个、2个、3个和4个,赤字省份的赤字总规模分别由40.4亿元、107.2亿元、425.3亿元、726.4亿元和788.3亿元降到0亿元、0亿元、36.4亿元、210.5亿元和297.8亿元。

此外,若沿时间纵线来看,尽管中央调剂制度的实施改变不了全国范围内出现年度缺口的省份个数不断增加以及缺口省份的缺口总规模不断扩大的趋势,但能在一定程度上减缓赤字省份个数和缺口省份缺口总规模的增加和扩大速度。综上,中央调剂制度的实施对于降低养老金支付风险的作用更应当被描述为“缓解”而非“解决”。

2. 针对地区差异缩小的检验

为检验中央调剂制度在缩小省际差异上是否具有稳定性,表4显示了2013-2017年中央调剂制度实施前后的地区结余标准差。可以看出:其一,2013-2017年,中央调剂制度的实施对总当期结余标准差、总累计结余标准差与人均累计结余标准差的影响一致,5年均呈减少趋势;中央调剂制度的实施对人均当期结余标准差的影响各异,其中2013年、2015年和2017年人均当期结余标准差减少,2014年和2016年的人均当期结余标准差增加。

其二,实施中央调剂制度与否对地区间“总”结余标准差的影响要大于对“人均”结余标准差的影响,意味着实施中央调剂制度将在更大程度上缩小地区间的总基金结余差距,对于缩小人均年度结余差距的作用并不明显。

其三,无论中央调剂制度实施前还是实施后,省际总当期结余标准差、总累计结余标准差以及人均当期结余标准差,均呈现随时间推移不断增加的趋势,这意味着中央调剂制度的实施尽管能在一定程度上缩小省际差距,却无法改变省际养老保险基金差距不断扩大的总体趋势。

四、中央调剂制度的最优上解比例研究

(一)上解比例变化带来的影响

1. 上解规模、下拨规模和净上解规模

根据式(1)和式(2),上解比例的提高会增加各地上解规模和下拨规模,但各个省份的增长速度各异,上解规模变化速度与该地区各年工资增长率、企业就业人数变化率以及参保率变化率相关,下拨规模变化速度则与该地区各年离退休人数变化率和全国人均拨付额变化率相关。

同时,测算结果显示,随着上解比例的提高,同一省份2017年的上解规模和下拨规模与2013年的上解规模和下拨规模的差值均越来越大,尽管不同省份的增长速度并不相同。若提高上解比例,则各省的上解规模和下拨规模随时间推移而增长的速度将会越来越快。

此外,上解比例的提高能够增加各省净上解规模的绝对值,这意味着上解规模提高能够增强再分配效应。

2. 全国调剂总额、人均拨付额和净流出总额

经测算,2013-2017年,中央调剂制度全国调剂总额、人均拨付额和净流出总额随着上解比例的提高均呈现增加趋势。在同一上解比例下,随着时间推移,中央调剂制度的全国调剂总额、人均拨付额和净流出总额随着上解比例的提高也呈现增加趋势。出现这种现象的原因是随着时间推移,地区间的参保人数增长与经济发展水平提高导致各省的上解总额增加,从而增加全国调剂基金总规模。同时,全国调剂基金总规模的增长速度超过了全国离退休人数的增长速度,导致人均拨付额增加。此外,全国调剂比例意味着全国范围内的中央调剂制度的调剂程度,其与中央调剂制度的上解比例无关,因此,中央调剂制度净流出总额的增加是由于全国范围内调剂总额的增加导致的。

(二)基于支付困境缓解的最优上解比例探讨

不同上解比例对缓解支付缺口效果的影响分析可从出现当期赤字的省份个数、赤字省份的赤字总规模和盈余省份的盈余总规模等角度进行说明。

1. 出现当期赤字的省份个数

从表5中可以看出,以3%的上解比例实施中央调剂制度与不实施中央调剂制度相比,2013-2017年出现当期赤字的省份个数均有所减少;以3.5%的上解比例实施中央调剂制度与以3%的上解比例实施中央调剂制度相比,2015年出现当期赤字的省份个数继续减少,其他年份则并无变化。若继续提高上解比例至4%,则2014-2017年出现当期赤字的省份个数反而有所增加。

为方便说明问题,计算2013-2017年这5年间的年均赤字省份个数。可以看出,不实施中央调剂制度时,5年间年均赤字省份个数最高;当上解比例为3.5%和5.5%时,5年间年均赤字省份个数达到最低值——1.8个;当上解比例为4%时,5年间年均赤字省份个数达到局部峰值——2.6个;当上解比例提高到7%,此后再继续提高时,年均赤字省份个数将稳定在2.4个左右。以上结论意味着,中央调剂制度从无到有,能够显著减少出现当期赤字的省份个数,而上解比例的持续提高对于减少当期赤字省份个数的效果则并不明显,最终当期赤字省份个数将保持稳定。

若具体到省份,值得注意的是,上解比例的调整很可能改变不同省份之间的相对损益情况,原本可以较晚出现当期赤字的省份可能因为上解比例的调整而提前出现当期赤字。相反,原本可以较早出现当期赤字的省份也可能因为中央调剂制度的变化而较晚显现。由此引发一个问题:中央调剂制度的实施若使得首先出现当期赤字的省份发生变化,那么这种变化是否公平仍有待进一步验证。

2. 当期赤字总规模

从出现当期赤字省份的赤字总规模来看,当上解比例不超过6%时,出现当期赤字省份的赤字总规模随着时间推移而不断扩大,当上解比例超过6%时,出现当期赤字省份的赤字总规模随时间推移的变化趋势不再明显。

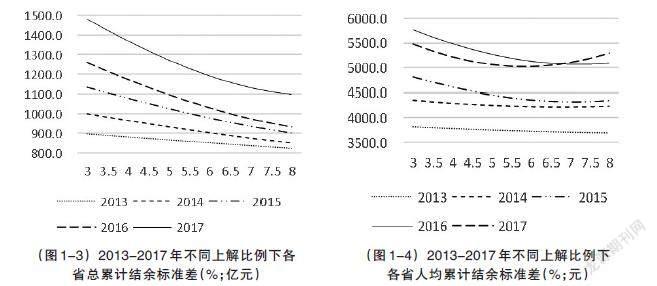

为说明问题方便,计算2013-2017年这5年间赤字省份的年均赤字规模。可以看出,不实施中央调剂制度时,5年间年均赤字规模最大,达418亿元;当以上解比例3%实施中央调剂制度时,5年间年均赤字规模迅速下降至138亿元,此后随着上解比例的提高,5年间年均赤字规模继续下降,至上解比例为5%时,5年间年均赤字规模最小,为67亿元;之后随着上解比例的继续提高,年均赤字规模呈现增长趋势,当上解比例提高至8%时,年均赤字规模扩大到226亿元。以上结论意味着,若以全国赤字省份赤字规模最小为中央调剂制度的政策目标,5%或5.5%为最优上解比例。

考虑到中央调剂制度的本质是养老保险基金在不同省份之间的流动,在没有财政补贴等外部支持的条件下,当期缺口省份总缺口的减少即意味着盈余省份盈余总规模的减少。因此,盈余省份的盈余总规模可从另一个侧面反映与缺口省份缺口总规模同样的问题,并得出相似的结论。其一,中央调剂制度的实施通过养老保险基金的省际再分配使得当期基金盈余省份补贴当期基金缺口省份,从而全国范围内的盈余省份的年均盈余规模缩小;其二,当中央调剂制度的上解比例从3%提高至8%的过程中,盈余省份的年均盈余规模呈现先缩小后扩大的趋势,当上解比例为5%或5.5%时,年均盈余规模最小,分别为4013亿元和4015亿元。

(三)基于省际差异缩小的最优上解比例探讨

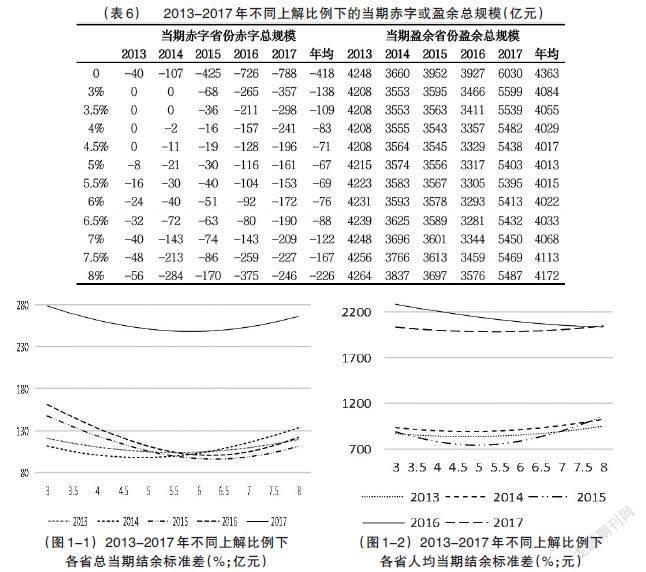

将2013-2017年间不同上解比例下的省际各类结余标准差绘制成曲线(如图1-1、2、3、4)。可以发现:若以各省总当期结余标准差最小为基本目标,则5.5%~6%为最优上解比例;若以各省人均当期结余标准差最小或者人均累计结余标准差最小为基本目标,则各年份之间并没有明显规律;若以各省总累计结余标准差最小为基本目标,则上解比例应尽可能提高。

五、结论与政策建议

本文的主要内容包括评估现行上解比例下中央调剂制度的效应以及探讨是否存在能够实现均衡省际结余和缓解支付困境的双重目标的最优上解比例。结果发现:(1)尽管无法彻底解决养老金支付风险问题,也无法改变地区间养老保险基金差距不断扩大的趋势,但中央调剂制度的实施确实具有在相当程度上缓解养老金支付困境和均衡地区间结余的双重效应。(2)中央调剂制度的最优上解比例随着政策目标的改变而变化。若以均衡地区间结余为政策目标,则当上解比例为3.5%和5.5%时,可使测算年度内年均赤字省份个数最少;当上解比例为5%和5.5%时,可使测算年度内年均赤字规模最小。若以缓解支付困境为政策目标,则当上解比例为5.5%和6%时,可使测算年度内的各省总当期结余标准差最小;若以各省人均当期结余标准差最小或人均累计结余标准差最小为基本目标,则测算年度内并没有显现明显规律。

基于以上结论,本文认为:第一,为更好地实现均衡地区间结余和缓解支付困境的双重目标,中央调剂制度的上解比例具有进一步上调的空间,可按照目前0.5%的调整间隔,最终将中央调剂制度的上解比例控制在5.5%左右;同时,应当尽快明确适合我国国情的基本养老保险全国统筹形式,进而研究制定中央调剂制度与全国统筹之间的具体衔接方案。第二,无论中央调剂制度下一步如何调整,都应当有明确的目标导向:是短时期内解决部分省份的收不抵支问题?还是长时间内均衡地区间的养老保险基金结余?政策目标的确定才是最终决定中央调剂制度调整方向与步调的关键因素。第三,必须明确中央调剂制度仅为特定阶段的过渡性措施,只有全国统筹才能从根本上解决地区间养老保险制度发展的不均衡问题;同时,必须明确中央调剂制度的本质是一种再分配制度,在无法改变养老保险基金总量的情况下,只有提高生育率、调整退休年龄等养老保险制度外措施才能够逐步解决全国养老保险基金的支付风险问题。因此,在尽快统一制度设计,消除全国统筹阻碍的同时,须尽快出台配套措施,实施积极老龄化战略,以期促进养老保险制度的公平与可持续发展。

[参考文献]

[1] 石晨曦,曾益.养老金全国统筹“第一步”:实施中央调剂制度能改善区域间的不均衡吗?[J].统计与信息论坛,2020,(2).

[2] 郭秀云,邵明波.养老保险基金中央调剂制度的省际再分配效应研究[J].江西财经大学学报,2019,(3).

[3] 贾玉娇.养老保险全国统筹的复杂性分析转向与框架[J].华中科技大学学报(社会科学版),2019,(1).

[4] 金银凤,史梦昱.中央调剂金制度对地区养老保障发展状况影响研究[J].财经论丛,2019,(12).

[5] 金刚,张秋秋.制度赡养率基尼系数与养老保险基金中央调剂改革[J].财政研究,2019,(9).

[6] 房连泉,魏茂淼.基本养老保险中央调剂制度未来十年的再分配效果分析[J].财政研究,2019,(8).

[7] 毛婷.中央调剂制度的综合效应分析[J].经济体制改革,2020,(4).

[8] 石晨曦,曾益.破解养老金支付困境:中央调剂制度的效應分析[J].财贸经济,2019,(2).

[9] 裴育,史梦昱,贾邵猛.地区养老发展差异下的中央调剂金收付研究[J].河北大学学报(哲学社会科学版),2019,(4).

[10] 彭浩然,王琳琳.中央调剂金比例对养老保险基金地区差距的影响[J].保险研究,2019,(7).

[11] 边恕,张铭志.职工养老保险制度中央调剂最优比例研究——基于省际基金结余均衡的政策目标[J].中国人口科学,2019,(6).

[12] 薛惠元,张寅凯.基于基金收支平衡的城镇职工基本养老金调剂比例测算[J].保险研究,2018,(10).

[责任编辑:邹立鸣]