漫画是什么

彭俊

摘要:漫画是什么?漫画是一种绘画吗?传统的讽刺幽默类漫画与新式的连环叙事类漫画是两种截然不同、不可相提并论的东西吗?本文通过对漫画基本属性的辨析,尝试为漫画建立一个相对准确的定义。

关键词:漫画定义 艺术形态 喜剧性 评议性 叙事性

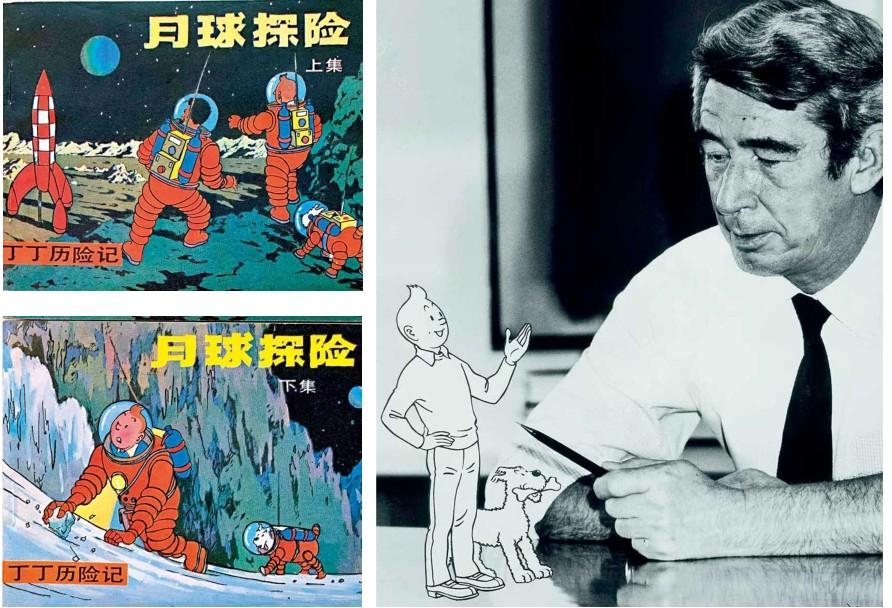

漫画是什么?丰子恺说:“漫画是简笔而注重意义的一种绘画。”[1]《辞海》中将漫画解释为“一种具有强烈的讽刺性或幽默性的绘画”。德国史学家爱德华·福克斯(Eduard Fuchs)认为:“漫画是有意识制造出来的滑稽可笑的图景或人物图像。”[2]美国漫画大师威尔·艾斯纳(Will Eisner)则指出,漫画“是一种自创语法的具备连续性的艺术形式”,是文字与图画的成功结合。可以看出,尽管作为大众艺术的漫画在我们的生活中十分常见和受欢迎,但是要给漫画下一个准确的、大家都认同的定义却是困难的。一方面,不同文化背景、不同地域的人对漫画的认知会大相径庭,另一方面,漫画本身就是一个多元、复杂且不断演化、发展的历史文化现象。正因为如此,研究者亟须对其进行梳理和理论探索。那么,我们要怎样理解传统的讽刺幽默类漫画与新式的连环叙事类漫画?如何定义不断被创造的漫画呢?我们不妨从漫画的基本属性加以思考。

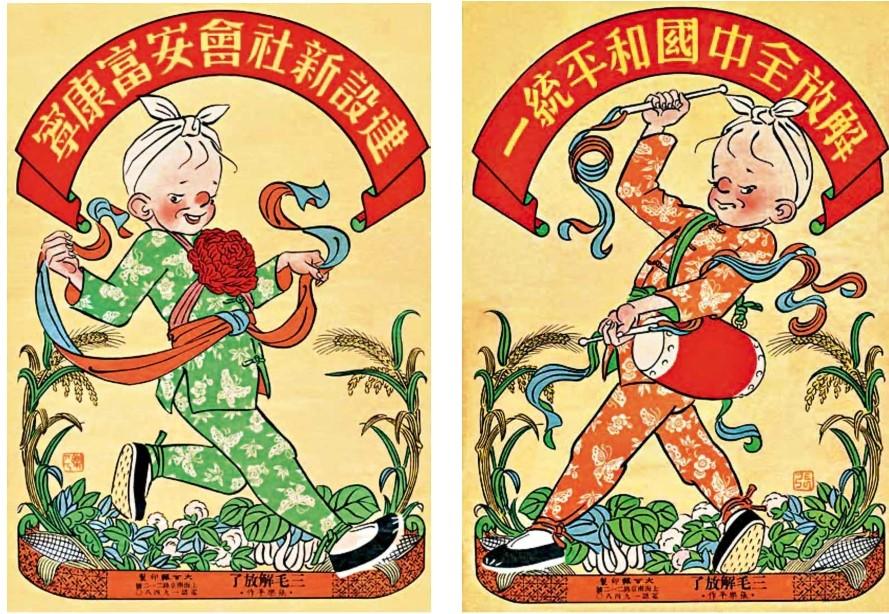

黄茅先生在《漫画艺术讲话》(1943年出版)中曾指出,漫画的三大特质是现实与政治、夸张与变形、讽刺与暴露。民国时期,中国漫画直面现实,漫画家们通过漫画发表政见,创作的漫画作品表现出了鲜明的战斗性,推动了革命的发展和社会的进步。这是特定历史时期赋予漫画的特殊使命,不过这一使命在今天看来就不那么适用了。随着中国改革开放和社会主义市场经济的不断深入和发展,漫画与政治的关联已日趋淡薄,讽刺与暴露也不再是漫画的首要功能。20世纪50年代,华君武曾在《新民晚报》发表了一幅题为《奶油电烫》的幽默漫画,表现的是当时市面上流行的一种烫发手法,其画面并未讽刺什么,却招来不少读者来信批评,认为这是在侮辱妇女。三十多年后,华老忆起此事时说:“长期以来,报纸漫画都以对敌斗争为主,谁上了漫画就是坏蛋,由此画了妇女烫发便成了侮辱妇女。今日漫画题材广泛、形式多样、解放思想、实事求是……读者也就见怪不怪了。”[3]

“夸張与变形”除了是漫画的常用手法外,在其他造型艺术如绘画、雕塑、摄影、书法创作中也十分常见。并且,漫画作品中不以夸张变形见长的并不少见。爱德华·福克斯曾批评道:“大多数人仍然持一种片面的看法,认为所谓漫画,就是使用夸张、变形的手法,对所画对象表示蔑视,或至少使它变得滑稽可笑。”[4]波罕·林奇(Bohun Lynch)则说:“尽管漫画确实依靠于突出特色,即我们通常所谓的夸张,但是如果称这是漫画区别于普通艺术的原因至少是需要再推敲的。”[5]可见,将夸张与变形视作漫画的基本属性是有失偏颇的。

研究者甘险峰在《中国漫画史》一书中将漫画的属性归纳为四点,分别是艺术性、幽默性、评议性和创作题材的广泛性。[6]这一观点有三处值得商榷。首先,除非研究者以漫画不属于艺术为前提,否则认为一种艺术形式具有艺术性难免有多此一举、冠上加冠之嫌。其次,“幽默”是漫画创作惯常采用的一种思维方式和表达方式,但这里的“幽默”并不等于或包含讽刺、怪诞、荒诞等,所以认为幽默性是漫画的基本属性就显得以偏概全了。最后,创作题材的广泛性是中国画、油画、版画等绘画门类的普遍特点,对文学、戏剧、电影等众多领域来说也同样如此,并不能反映出漫画不同于其他艺术形式的独特性。笔者认为,漫画的基本属性可以归纳为喜剧性、评议性、叙事性。

一、喜剧性

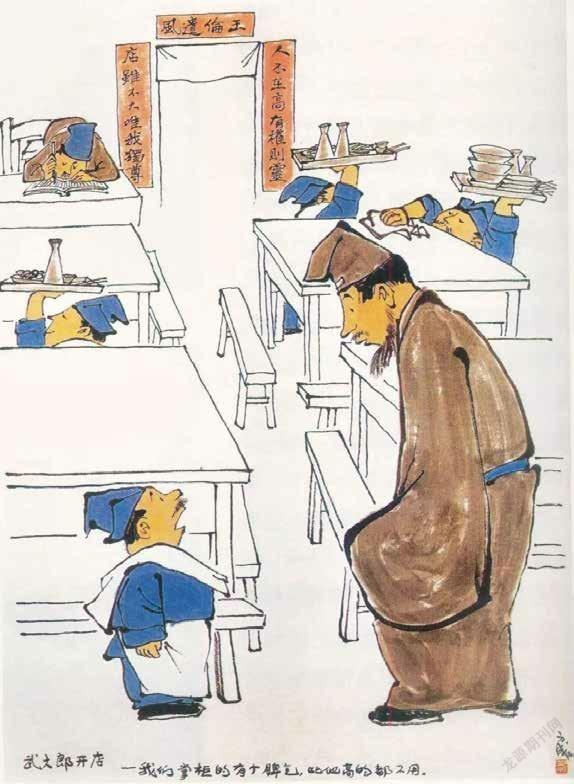

喜剧性作为审美的一种基本范畴,是表现客观事物矛盾的特殊审美形态,被用来说明和评价社会现象及人们的风尚、习俗、活动和行为。喜剧性的形态是多种多样的,如滑稽、讽刺、幽默、机智、怪诞、荒诞等。明代冯梦龙的笔记小说《古今谭概》就汇集了富有喜剧性的古今笑话,并分为迂腐、怪诞、痴绝、专愚、谬误、无术、荒唐、妖异等36种。现代漫画家方成认为,漫画的特性在于其“具有谐趣性——也就是滑稽、幽默和讽刺性”[7]。可以看出,这里所说的“谐趣性”接近于喜剧性。爱德华·福克斯也说:“漫画以夸张、怪诞、象征、比喻等手法表现人物和事物最本质、最典型的特征,揭示人物的生理和心理状态。”[8]无疑,这样的作品呈现出来的就是鲜明的喜剧性。比如方成的漫画《武大郎开店》中,店小二皆不及桌子高,辛辣讽刺了嫉贤妒能的“王伦心态”。恰如鲁迅所说:“喜剧将那无价值的撕破给人看。”[9]

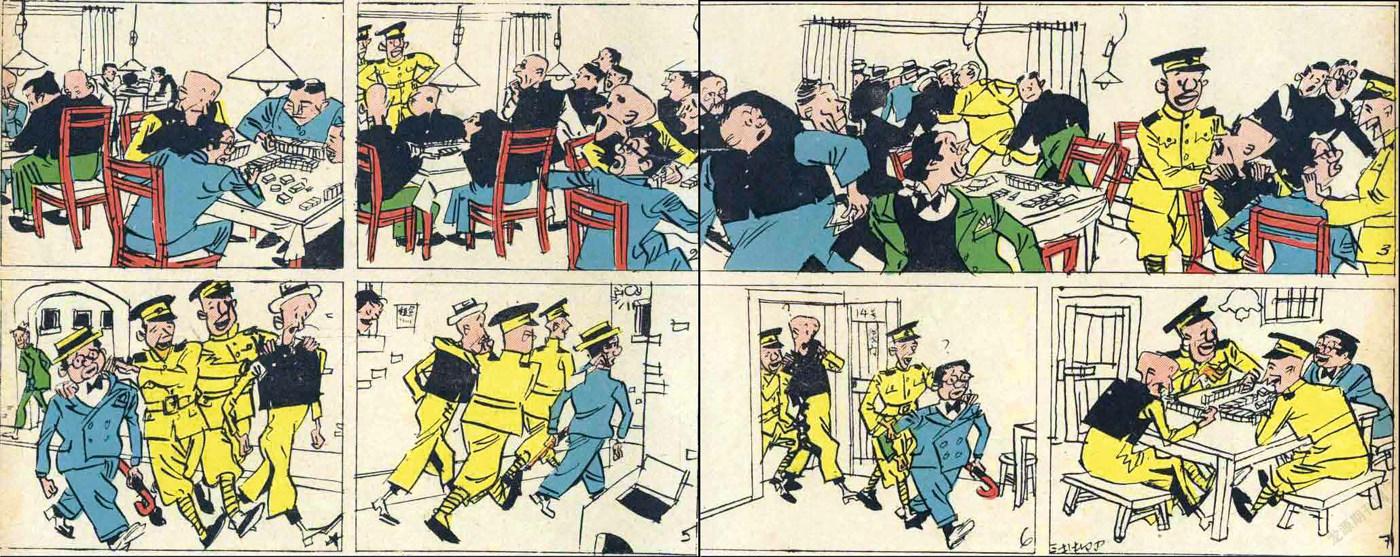

另外,漫画总是通过喜剧性将反映内容和形式、现象和本质、目的与手段、行为和行为结果之间的矛盾呈现在我们面前。德国哲学家伊曼努尔·康德(Immanuel Kant)在《判断力批判》一书中指出:“笑是一种从紧张的期待突然转化为虚无的感情。”[10]紧张的期待突然消失,喜剧感由此产生。德国美学家特奥多尔·李普斯(Theodor Lipps)在《喜剧性与幽默》一文中说道:“喜剧性乃是惊人之小。”[11]他认为喜剧对象先“装”成一个“大”,突然化为“小”,再化为乌有,便能形成一种喜剧感。他以“阵痛的大山”为例,说:我看见大山在阵痛,于是我期待着大山的分娩,期待着一个巨大的自然奇迹,但是最终代替巨大的自然奇迹的是一个渺小的、毫无意义的东西——一只小耗子。[12]这与漫画的构思与创作方法不谋而合。那些充满矛盾的人物形象、难以预料的情节、超乎想象的结局,正是漫画作品中独特的审美价值所在。如在叶浅予的“王先生别传”系列连环漫画中,主角是一位住在大都市的乡下财主,个子极高极瘦,而他太太又矮又胖,他们还有个酷爱打扮的女儿。至于他的朋友小陈,是个矮小粗壮、“蒜头鼻子”、厚嘴唇的富家子弟,他有个凶神恶煞般的老婆。五个角色的性格各具特色,且充满了矛盾。其中一幅漫画描绘了在王家聚赌打麻将时被前来的“警察”发现,王先生及其朋友小陈便被两个“警察”抓去,让人出乎意料的是这两位“警察”竟让他们在监狱里陪自己打麻将。这样的转折像极了李普斯形容喜剧性时所说的“阵痛的大山”,先是愕然大惊,后是恍然大悟。在期待的满足与落空之间,喜悦感就诞生了。再如美国的《蜘蛛侠》这一类长篇故事漫画,无不以夸张、怪诞、滑稽、幽默等表现手法和辗转曲折、出乎意外的剧情取胜。

综上不难发现,无论是从外延还是内涵来看,喜剧性都是漫画十分突出的审美属性。

二、评议性

评议即批评、议论。常见的评议方式包括揭露、批评、讽刺、歌颂等。爱德华·福克斯提出:“漫画的首要任务是针对缺陷,控诉它,审判它。”[13]正由于漫画具有评议功能,因此它总是以怪诞、夸张、变形等手法抨击、揭露和讽刺黑暗、丑陋、卑劣的事物,反映社会的现实问题,表现广大民众的喜怒哀乐,在社会斗争和政治斗争中发挥了积极的、正面的作用。

从世界范围来看,漫畫在发展初期对各种现象、人物进行评议,集中反映了社会现实问题。比如,中世纪的欧洲漫画像一面镜子一样映射出那个时代的道德观念以及人的思维、情感方式,反映出那个黑暗时期的社会生活,成为中世纪艺术中不可缺少的一部分。又比如18世纪英国漫画家威廉·贺加斯(William Hogarth)绘制的社会讽刺漫画《杜松子酒巷》《啤酒街》,尖锐地讽刺了当时英国酗酒成风的恶习,引起民众和政府的广泛关注和重视。在政治领域同样如此,从文艺复兴运动开始,欧洲广大人民反对专制、争取民主权利和人身自由的斗争就蓬勃开展。漫画在宗教改革运动、农民起义、启蒙运动和法国大革命中成为人民大众手中的有力武器,给封建君主、贵族的专制统治和教会的绝对权力等以沉重打击。如法国大革命后,涌现出大量揭露和讽刺拿破仑·波拿巴(Napoléon Bonaparte)的政治野心与独裁统治的漫画作品。在当时,漫画成为“惟一不被拿破仑的武力威胁所吓倒的战斗方式”[14]。为此,拿破仑多次逼迫英国政府禁止报纸、杂志刊登讽刺他的漫画,甚至试图将这一要求写入同英国签署的和平协议中。直到今天,欧美漫画家还在通过新闻漫画表达对政治领袖的好恶和对重大新闻事件的评议,行使自己作为普通公民的监督权和表达权,这已成为一种传统。

中国漫画家也不例外,方成曾说:“漫画和其他绘画的区别,在于它的谐趣性和评议性。”[15]华君武也指出:“漫画是一种批评的艺术,它批评旧的思想、意识、作风和习俗,它用讽刺的手法来揭露它们的丑恶和可笑,引起人们的警惕和注意,缩小它们在新社会里的市场。”[16]在人民缺乏评论自由的封建制度下,漫画是难以产生和发展的。所以,中国近代漫画直到最后一个封建王朝覆灭的20世纪初才开始在环境相对宽松的上海登场。从此,漫画在与封建主义、帝国主义、殖民主义和官僚资本主义的不断斗争中蓬勃发展起来。漫画家们通过夸张、幽默、讽刺的漫画,表达对贫困人民的同情以及对敌人丑陋嘴脸的不屑,激励广大民众奋起反抗,在启发民智、推动社会变革、抗日救亡等方面发挥了积极的、正面的作用,如张聿光揭穿袁世凯政治阴谋的《袁世凯骑木马》,黄文龙讽刺蒋介石独裁统治的《大权在握》,张光宇揭露帝国主义野心的《三个渔翁》等漫画作品。今天,社会中商业诈骗、贪污腐败等现象并不少见,肆意破坏环境、不遵守社会公德的丑陋现象也屡见不鲜,对其进行揭露和讽刺,是漫画推动社会进步义不容辞的职责。

当然,我们也应注意到,漫画的评议性在某些种类的漫画,比如纯幽默漫画中表现并不突出,但这并不会影响评议性作为漫画的基本属性。

三、叙事性

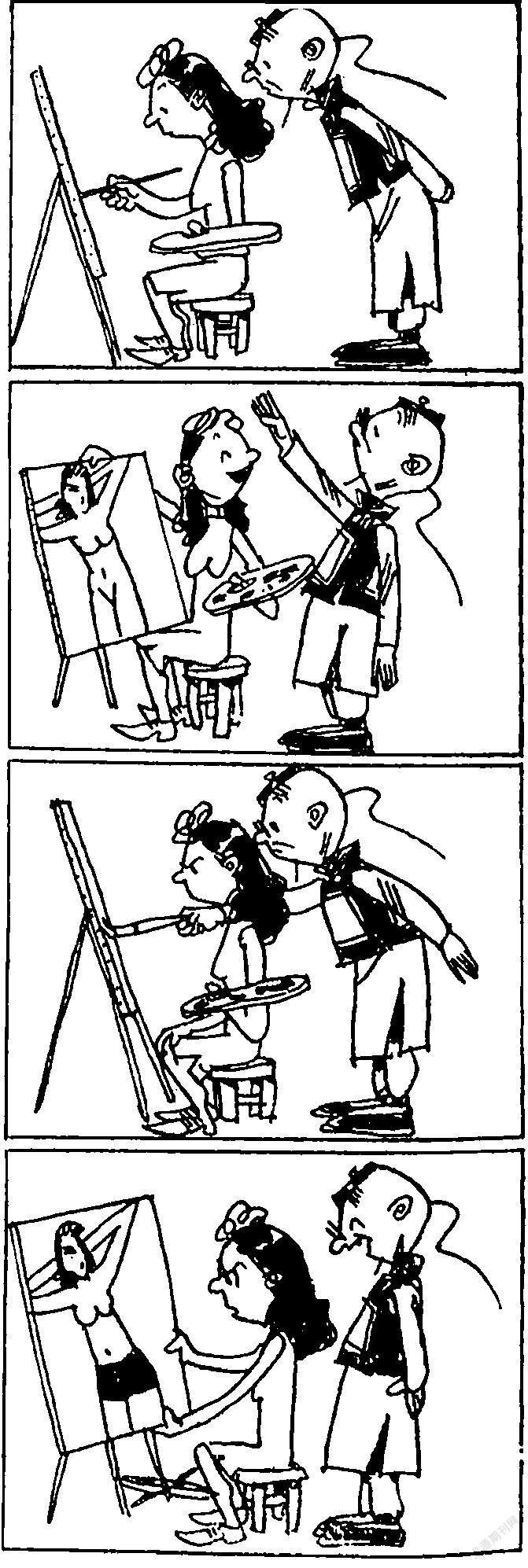

早有学者指出:“漫画是一种独特的叙事形式,完全不同于电影、散文、动画或任何其他媒介。”[17]漫画叙事性的争议在于单幅漫画是否具有叙事性。阿瑟·阿萨·伯格(Arthur Asa Berger)认为叙事就是在一段时间之中发生的故事,他说:“一般认为,素描、绘画、照片——任何单幅的图画——都不是叙事。” [18]因为这样的作品只是抓住了一个瞬间,而忽略了事件发生的过程。伯格还指出一种例外的情况,“有些画包含足够多的信息,观察者先看画的一部分再移到另一部分,因此可以把这些画看作是叙事”[19]。玛丽-劳尔·瑞安(MarieLaure Ryan)也提出了类似的观点,她认为无论是讲述故事还是仅说明故事,静态图片可以在两种策略中选择:其一是戈特霍尔德·埃夫莱姆·莱辛(Gotthold Ephraim Lessing)所说的“耐人寻味的时刻”,把情节压缩在单一场景中,让观众自己根据这一镜头联想出一个完整的情节;其二则是把图片划分成若干个不同的画面,正如连环漫画所做的那样——“通过观众的目光从画框到画框的移动来保持叙事时间的流动”[20]。

英国画家威廉·贺加斯的《伯爵之死》是第一种策略的典型例子。这幅作品是系列讽刺画《时髦婚姻》中的其中一幅,描绘的是妻子在同情人约会时被丈夫撞见的情节。在画面中央,丈夫在与情人的打斗中被剑刺中要害,不忠的妻子单膝跪地请求濒死的丈夫原谅;在画面左侧,仓皇的情人正试图跳窗逃走;在画面右侧,赶来的家人拿着棍棒冲进房间,预示情人即将被抓住。在这里,整个画面被按照时间序列浓缩成一个耐人寻味的场景。观众从故事的中间进入叙事,对发生了什么以及将要发生什么做出推理和判断。不足之处是叙事的不确定性增加,因为作品“给观众呈现的不是一个具体的故事,而是一系列的叙事可能性”[21]。这就要求观众更加投入地思考画面中的各个情节、瞬间并推断它们之间的因果关系,建构完整的故事线。

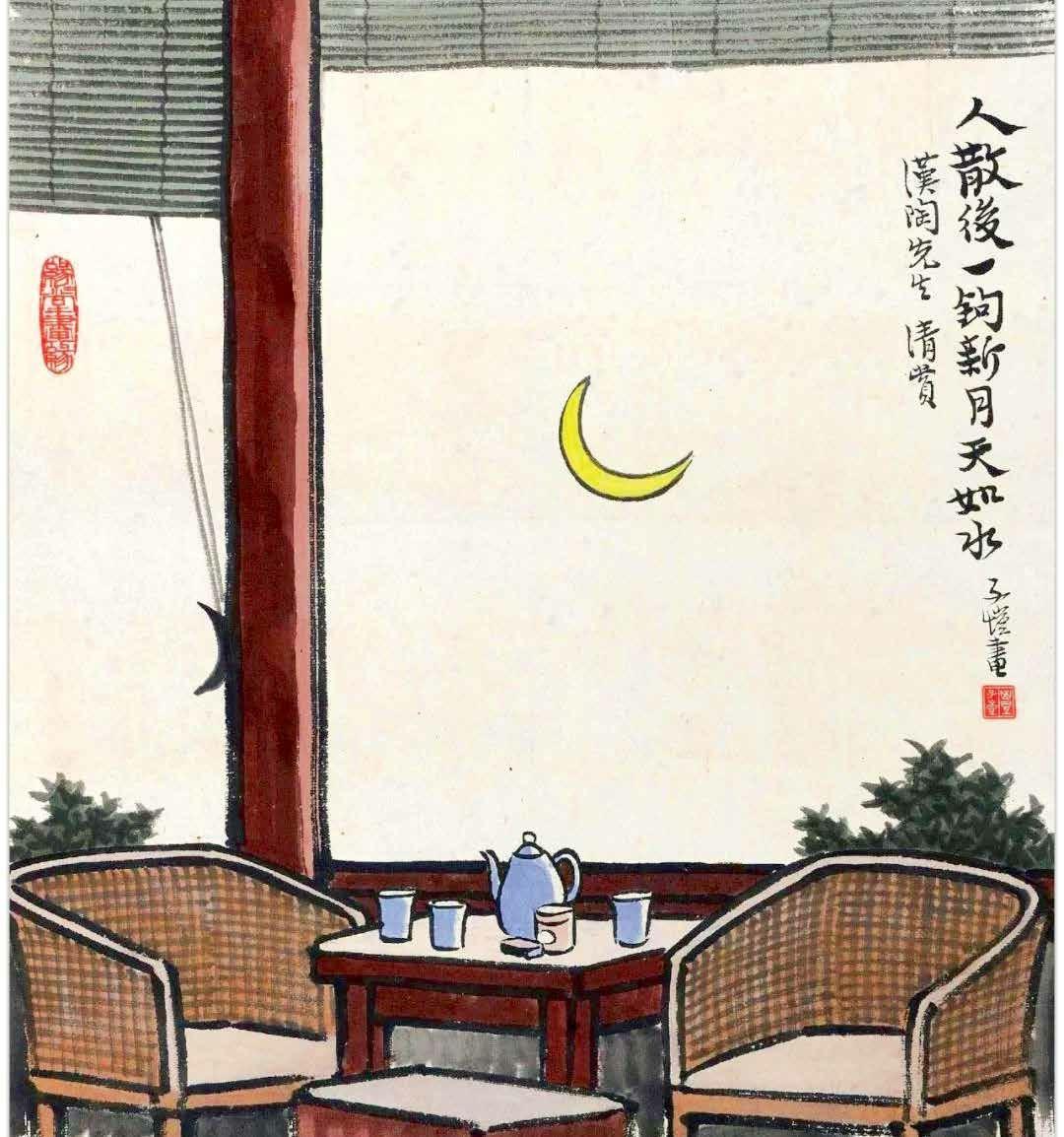

可见,单幅漫画叙事性的强弱取决于对情节压缩的程度。如果没有汇集多个叙事时刻,其叙事性将被弱化甚至消失,解决办法之一是借助文字。比如,丰子恺的漫画《人散后,一钩新月天如水》(图4)中虽然没有人物出现,但结合画中题字,读者却能想象并建构出之前三位好友相谈甚欢的情景,并通过空空的座位感怀聚少离多的人生况味。当然,增强叙事性不是文字能给漫画带来的最大用处。我们知道,原始岩画、古希腊瓶画、法国巴约挂毯、敦煌壁画等的图像叙事形式大抵可视为连环漫画的前身。由于图像与文字相比在表意上更具暧昧性、多义性,因此图像后来更多地成为叙事的一种辅助手段。比如,很多图书使用插图来辅助文字进行叙事,以更加全面、形象地勾勒出具象的人物与情节脉络。19世纪初,罗多尔夫·托普弗(Rodolphe Topffer)在其创作的连环图画中加入了对话和画面边框,首次将文字和图画有机结合起来。这一创举使他赢得了现代漫画之父的声誉。“在连环漫画中增添对话之后,就可以让人物发展得更完整,创造出更加复杂的故事。”[22]

爱听故事是人类的天性,“现代观众希望用一种更为简单易懂却又充满想象力的方式去诠释那些耳熟能详的故事,而漫画正是承载这种方式的最好途径”[23]。从某种程度上来说,在漫画的发展过程中,其叙事性也不断加强。叙事性是时代发展赋予漫画的特性,也是漫画区别于普通绘画的一种重要属性。

四、结语

我们今天所看到的漫画,是法国实验主义漫画所拥有的复杂与精深,是美国超级英雄漫画所体现的肤浅与喧闹,是日本连载漫画所展示的唯美与奇异。正如美国漫画家威尔·艾斯纳所言:“漫画从本质上说是一个由画面组成的视觉媒介。”[24]而中国漫画家王庸声也说过:“漫画不是画,漫画是一种用画来表述的文化。”[25]漫画脱胎于绘画又不同于绘画,它与文学、文字联姻,又吸收电影、音乐等艺术领域的语汇为己所用,日益从纯图画发展为一种独立的艺术形态。时至今日,它已不仅仅是一个画种、一种绘画形式。如果用一句话来定义漫画,可以说:漫画是一种运用喜剧性手法绘制,通常与文字结合起来进行评议和叙事的艺术形态。

值得注意的是,互联网的发展和数字技术的进步让漫画的创作与传播方式不断拓展,也将再一次影响漫画的面貌和发展方向。或许正如美国漫画家斯科特·麦克劳德(Scott Mccloud)所说:“我们对于定义漫画的努力是一个持续的过程,无论最终结论如何,都会被下一代人否定,而漫画也会被再次进行创造。”[26]

本文系教育部人文社会科学研究青年基金项目“民国时期漫画的民族性与现代性研究——以《时代漫画》为中心”(项目批准号:18YJC760060)的阶段性成果。

注释:

[1]丰子恺.丰子恺教你画漫画[M].北京:中国青年出版社,2017:13.

[2]福克斯.欧洲漫画史(古代—1848年)[M].章國锋,译.上海世纪出版集团,2008:10.

[3]晚报曾为上海漫画留下浓墨重彩的一笔[EB/OL].(2017-09-08)[2021-12-15].http://www.sohu. com/a/190643893_488277.

[4]林奇.西方漫画史[M].张春颖,译.北京:中央编译出版社,2011:17.

[5]同[4],第14页。

[6]甘险峰.中国漫画史[M].济南:山东画报出版社,2008:5-6.

[7]方成.漫画艺术[M].太原:山西教育出版社,2008:3.[8]同[2],第18页。

[9]参见:鲁迅《再论雷峰塔的倒掉》一文。

[10]康德.判断力批判 上卷[M].宗白华,译.北京:商务印书馆,2009:175.

[11]马奇.西方美学史资料选编(下)[M].上海人民出版社,1987:821.

[12]朱克玲.悲剧与喜剧[M].北京:文化艺术出版社,1985:56.

[13]同[2],第4页。

[14]同[2],第179页。

[15]方成.漫画艺术[M].太原:山西教育出版社,2008:9.

[16]华君武.漫画漫话[M].北京:中国工人出版社,1999:59.

[17]皮尔彻,布鲁克斯.世界漫画指南[M].田蕾,张文贺,郭红雨,译.北京:生活·读书·新知三联书店,2009:15.

[18]伯格 A.通俗文化、媒介和日常生活中的叙事[M].姚媛,译.南京大学出版社,2002:7.

[19]同[18],第8页。

[20]瑞安 L R.跨媒介叙事[M].成都:四川大学出版社,2019:127.

[21]同[20]。

[22]同[18],第118页。

[23]艾斯纳.漫画和分镜头艺术[M].虞璐琳,译.上海人民美术出版社,2011:1.

[24]艾斯纳.绘画故事与视觉叙事·前言[M].祁雁,译.上海人民美术出版社,2011.

[25]王庸声.现代漫画概论[M].北京:海洋出版社,2010:1.

[26]麦克劳德.理解漫画[M].万旻,译.北京:人民邮电出版社,2015:23.