想象的城市

——南京诗词景观的塑造与网络结构

王长松 邹文卉

1 城市文学与城市景观相关研究

城市作为文学创作中的重要书写对象,往往会在文学创作过程中被赋予一种“想象性的现实”[1],而这也使得城市的物理空间和想象空间与读者的审美认知交织为一体,形成了具有强大生命力的文化景观。文学和城市相互表征,一方面,文学能够深度呈现城市景观,将特定自然和人文地理空间转化成为具有艺术表达性的意象空间。作者在被地域文化影响创作的同时,也有意识地择取相关的地理元素,将自己的生命体验和精神世界投射其上[2-4]。另一方面,文学不仅是城市景观的简单描述或者复刻,它还参与对于城市景观的塑造过程,影响现实城市的发展和人们的认知,因此文学中的城市也具有对于现实世界的重塑功能[5-6]。

在中国文学研究中也强调应当注重“时空合一、内外兼顾的多维研究”[7]。近年来具有空间维度的文学地理学研究在国内渐受关注,学者们常用文学地图的表达方法,弗兰克·莫雷蒂描述文学地图的作用为“这种地图对文本进行不同寻常的详细研究,揭示出那些被遮蔽的关系”[8]。文学地图经诸多学者的运用和发展,演变出了“强化空间维度”的文学分析视角,往往通过将作品中的地理信息绘制成文学地图来反映文本地理的空间分布,进而折射出作家的地域意识、空间想象和创作构思[9-10]。此外,有关诗词和城市关系的综合研究,主要是探索古代城市历史流变、生活文化和文人心态的相互影响[11-15],虽然拓展了空间的维度,但是对文学与城市景观的关系还需深入探讨。

南京是城市文学书写的经典对象,2019年入选联合国教科文组织创意城市网络的世界文学之都,充分体现了文脉绵延长达1 800年的南京在文学领域拥有的卓越地位。当前有关城市文学与南京的关系,往往通过聚焦某一部作品阐释南京历代文学中体现的城市文化[16-20],或是呈现作家个人及其文学特色与南京城市的相互关联,将其生平故事和城市发展史深度交织在一起[21-22]。然而,相对缺乏对特定类型的文学作品和城市景观演变关系的研究。

通过研究城市文学的途径,可以探索城市景观的塑造过程和结构,尤其是城市景观在历史时期的意象特征,能够了解古人是如何书写、感知和记忆景观的,同时也可以反映出城市的发展历程与群体记忆的延续关系。在数字人文的背景下,通过对海量的诗词文本进行筛选整理、定量分析、可视化分析,能够更深入地呈现城市文学和城市景观之间相互塑造和影响的过程。

2 数据来源与研究方法

本研究以中国历代诗词文本内容为基础,主要包括《先秦汉魏晋南北朝诗》《全唐诗》《全唐词》《全宋诗》《全宋词》《御选宋金元明四朝诗》《元诗选》《明诗综》《清诗别裁集》《御定历代赋汇》共10部历代诗词集选。借助Markus文本标记平台①,以《南京市历史地名名录数据集》[23]记载的232个南京历史地名作为景观筛选条件,对文本进行标记和筛选,以整理出由592位诗人创作的1 414首诗词作为本研究的基础数据集,这些诗词的内容或者直接描写南京,或者与南京相关。笔者还充分使用DocuSky数字人文学术研究平台②、UCINET网络分析软件和Co-Occurrence6.7等软件,对南京古代诗词数据集进行内容分析和可视化分析,呈现南京诗词景观的意象维度、景观意象层级和网络结构特征。

3 南京诗词的基本特征

南京地理位置优越,东抵长江三角洲,西连长江中上游,南北联通苏皖浙,历来就是文人墨客向往的游历、栖居之处,尤其是明清时期的江南贡院。朝廷笼络苏皖士子,形成“江南文枢”之地的风雅气象。在地理形胜上,南京坐拥虎踞龙盘之势,三面环山、一面临水,其独有的“一环碧玉缺城西”的山水风光,同样吸引了无数诗人雅士挥毫泼墨、挥洒诗情。南京作为中国著名古都之一,素有“江南佳丽地,金陵帝王州”之称,历史悠久、文化资源极其丰富多样。春秋末年和战国时期,今天的南京城区范围内,开始出现城池建设:公元前495年,吴国在今南京朝天宫建造冶城;公元前472年,越王勾践灭吴,在今南京中华门外长干里一带筑越城;公元前333年,楚国在今石头城遗址公园建造金陵邑,这3座城池属于长江沿岸的军事要塞,金陵之称自此始。229年孙吴政权筑造都城建业,在秦淮河北的鸡笼山、覆舟山下筑建新城,其后东晋和南朝的宋、齐、梁、陈均在南京设都,使其成为名副其实的“六代帝王国,三吴佳丽城”。此后,南唐、明、太平天国和民国政府也都建都于此,因此历史上的南京还被视作“六朝胜地、十代都会”。因其丰厚的历史文化底蕴,南京作为怀古咏史的抒情对象始终出现在历代文人的诗词书写中,形成了富含情愫和韵味的城市意象空间。

经初步统计,约有一万多部文学作品与南京城有密不可分的关系,唐宋以来金陵怀古题材更是成了诗人寄兴感怀的重要主题,南京城内外的著名景观如钟山、清凉山、秦淮河、玄武湖、乌衣巷、朱雀桥、雨花台等也经常被诗词所描绘,成为具有特定文化想象的对象,共同塑造独特的文学城市景观。在数据集包含的592位诗人中,江浙一带(籍贯属于今江苏和浙江两省)的诗人居多,占比达到41%。金陵作为古代都城,是江南政治中心,科举考试等重要活动均在此地举行。诗人普遍对于南京具有各种形式的情感联结,并由此产生了强烈的地方感。

笔者对筛选整理出的1 414首与南京相关的诗词按朝代的分布进行统计,发现南京诗词作品的数量高峰集中于宋代,有735首,占到总数的52%,其次是唐代256首、元代206首、明代89首、清代64首,唐代以前有64首诗词。唐宋时期的相关诗词累计达到991首,占总数的70.08%,唐宋金陵怀古诗词的数量相对可观。金陵怀古诗词核心意象是南京所经历的兴衰历史,此地凝结着王朝更迭、悲恨相续的历史记忆,其中所包含的历史苍凉和亡国遗训,也不断与此后的历史发展相关联,引人沉思怀古。也有学者指出,在怀古诗中的金陵已经超越了单纯的地理景观,与文学中的金陵意象紧密结合,融合为一种“历史的过去与文学的过去”紧密交织的复杂形态[24]。隋唐时期,南京受到朝廷的压制,宫苑平毁,行政建置仅为州县级别,南唐时恢复成为割据政权的都城,北宋南京是江南东路的首府,南宋时升为建康府,设行宫。两宋时期的南京仍是重要的地方城市,但作为文化符号的金陵却因其与曾经六朝繁华的落差,在文人群体中呈现出复杂而饱满的情感样态。

4 南京古代诗词景观的结构特征

4.1 古代诗词对南京城的意象塑造

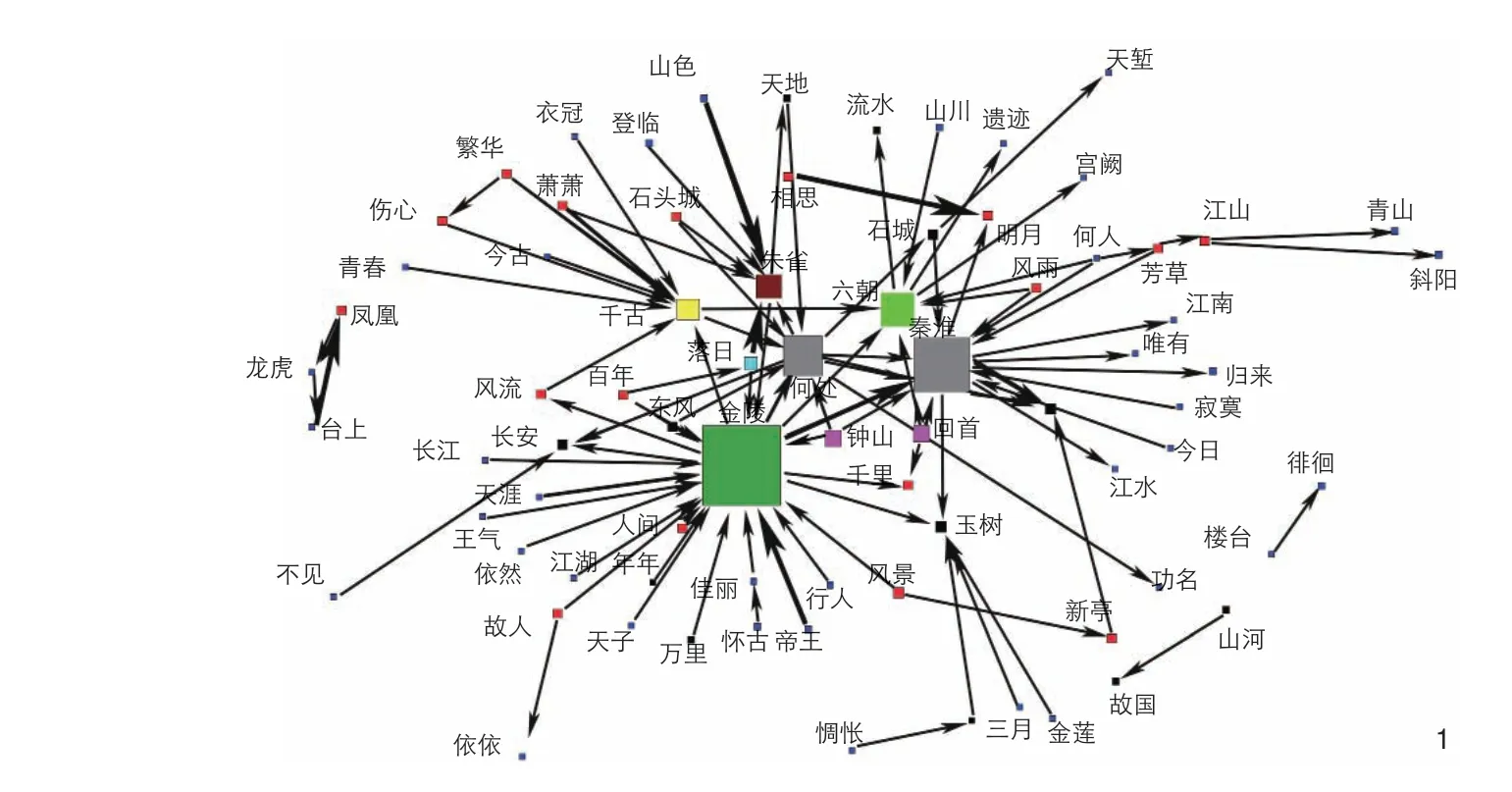

从整体上对古代诗词文本进行内容分析,可以获取高频词。高频词即诗人在诗词中高频使用的词语,能够反映诗人的用词偏好和诗词的主题,也反映了诗词中南京城市景观的意象。可通过高频词共现分析判断诗词的主题维度,分析古代诗词中南京城市景观的意象。使用UCINET软件对南京诗词文本高频词进行预处理得到共词矩阵,通过Netdraw模块将高频词进行社会网络分析。

网络密度是社会网络分析中常用的一种测度方法,用于描述社会网络节点之间联系的紧密程度,网络密度的取值在0~1之间,其中的点连线越多,网络密度越大,能够反映一个网络的凝聚力水平。通过对南京古代诗词文本内容的密度分析,可以发现南京诗词的网络密度值为0.043 8,金陵诗词关键词网络密度偏低,连接相对松散,表明总体上各朝代诗词并没有明显的主题分类,创作题材相对多样化。

点度中心度是根据与关键词节点有直接关系的点的数目来测量节点的影响力,点度中心度的数值越大,表明与特定关键词直接相连的节点越多,影响力就越大。南京诗词文本的点度中心度分析结果中“金陵”关键词点度中心度值最高,位于网络的核心,能够联系诗词文本中14.6%的节点。其次,“秦淮”“六朝”2个关键词的绝对中心度值均在100以上,分别可以联系文本中10.4%和7.0%的节点(表1)。也就是说在南京古代诗词中,“金陵”“秦淮”“六朝”“朱雀”等关键词的影响力最大,诗人创作诗词时,一般会考虑围绕这些关键词描写事物或表达情感。同时,关键词“何处”在诗词文本中的频次较高,占比为7.1%。“何处”一词带有叹息之感,诗人以强烈的情感将自身和地方连接起来,通过抚今追昔的感慨描绘出对于金陵地理的想象。

语义网络是将关键词节点之间的网络可视化,通过语义网络图,可以比较清晰地看出重要节点之间的网络关系。相关概念按照逻辑关系组成一个具有层次的“有向网络系统”,图中的方块表示结点,代表一个高频词,带箭头的线段表示高频词之间的从属关系。在南京古代诗词高频词的语义网络结构图中(图1),每个高频词具有一些地域或情感特征,例如,图中“金陵”是语义网络中的最大节点,箭头指向“金陵”的节点有“帝王”“天子”“王气”“朱雀”等描写南京曾为都城之盛的高频词,说明金陵在诗词景观中曾作为都城的地域属性;“何处”“千古”“怀古”“百年”“风流”“佳丽”“故人”“天涯”“人间”等突出了金陵怀古情怀;“长江”“秦淮”“钟山”“东风”等大都是体现南京的标志性自然景观。“秦淮”是第二大网络节点,与其关联的关键词有“回首”“英雄”“何人”“落日”“寂寞”“石城”“归来”“江水”“江南”“风雨”“芳草”“明月”“钟山”等,表现出与“金陵”节点相异的主题维度,秦淮河更多地体现了江南地方景观的特色,以及孤寂落寞和惆怅的情愫。此外,可以看到诗词中经常出现的关键词搭配方式,比如“相思”与“明月”,“楼台”与“徘徊”,“山河”与“故国”,“惆怅”与“三月”,“故人”与“依依”,“江山”与“斜阳”,“繁华”与“伤心”等。

表 1 高频词点度中心度分析结果Tab. 1 The results of degree centrality analysis of high frequency words

1 南京古代诗词高频词的语义网络结构The semantic network structure of high-frequency words in Nanjing ancient poetry

2《景定建康志》中龙盘虎踞景观意象The landscape image of dragons and tigers of Jing Ding Jiankang Zhi

通过对情感相关高频词的统计与梳理,能够通过管窥南京诗词景观的文学及美学意义。六朝是南京城市地位上升阶段,尤其是“永嘉之乱”后,北方人口第一次大规模南迁,中原文化“衣冠南下”,促进了江浙地区的经济文化发展。然而,隋唐之后,南京城被毁弃,导致城市衰败,地位下降,古都金陵历经世事变迁与王朝兴衰,六朝繁华不再。“地方感”作为重要的依恋情绪,其塑造与更新的过程与地方动宕的历史、特定的环境是和个人的经历息息相关,诗人通过对人与金陵的关系、人的地理行为和自身对地方的感觉与思考,塑造对实体和精神世界的认识理解。反观诗词内容,围绕古今与时间维度的情绪词,诸如“六朝”“何处”“千古”等高频词反映出南京城市的变迁与王朝的更替,是诗人历史情结与文化眷念的基础。“落日”“明月”“山色”是南京景观诗词中相对典型的自然意象,多与“相思”“回首”等明显表达情感的动词共现,历史迁逝,人亡物移,诗人将自身境遇与身世寄于其中,反映出金陵旧地与个人命运产生的情感共振,偏重于将个人情绪融入城市自然和人文景观。在诗词中带有政治色彩的“英雄”“帝王”等高频词多与“萧萧”“繁华”等形容词共现,反映了寄于城市景观中的政治抒情,金陵旧地也从单一的地域概念转化为具有政治文化色彩的艺术符号。此外,除了多数表达怀古与思今的情绪词外,景观诗词中还存在诸如“玉树”“东风”这类具有美好寓意的高频词,这类诗词侧重描绘金陵形胜,情绪普遍昂扬乐观,传达出对于南京城市风景审美当中相对积极的情感偏好。

4.2 南京诗词景观网络结构

诗词景观是对现实景观的想象和映射,笔者以历史地名作为诗词景观,利用Markus的文本标记功能,以南京历史地名为标签,对南京诗词数据集进行了标记和提取,并且在此基础上进行相关内容分析,结果发现南京古代诗词中涉及的景观主要可以分为三大类:南京历史名称、山水自然景观和人文景观。

第一类是南京城不同历史时期的名称,如金陵、石头城、秣陵、建业、冶城等,南京地名频繁更迭的文化现象,反映出的不仅是简单的政治建置或者地理称谓的变化,更体现出在南京所经历的波澜壮阔的沧桑史诗。“金陵”对后世的文化影响力最大,在诗词和其他文学作品中有很高的使用频率。金陵城址处于石头山,军事战略位置突出,辖制秦淮河入长江口,掌控楚、吴、越三地。史籍记载公元前333年,楚威王伐越后建造金陵邑,埋金于石头山镇压王气,后世又增加传奇色彩。裴松之在为《三国志·吴书》作注中提到公元前210年,秦始皇东巡会稽,“望气者云金陵地形有王者都邑之气,故掘断,连同改名秣陵。今处所具存,地有其气,天之所命,宜为都邑。权善其议,未能从也。后刘备之东,宿于秣陵,周观其地形,亦劝权都之。权曰,智者意同,遂都焉”。这段文字记录了孙权迁都建邺的劝谏过程,但是三国时期东吴政权迁都至此地,是南京作为都城的开始,所以金陵王气之说影响深远。后世文学的创作也钟情于金陵之名,既能说明历史沧桑变迁,又能体现一种非凡的气度。

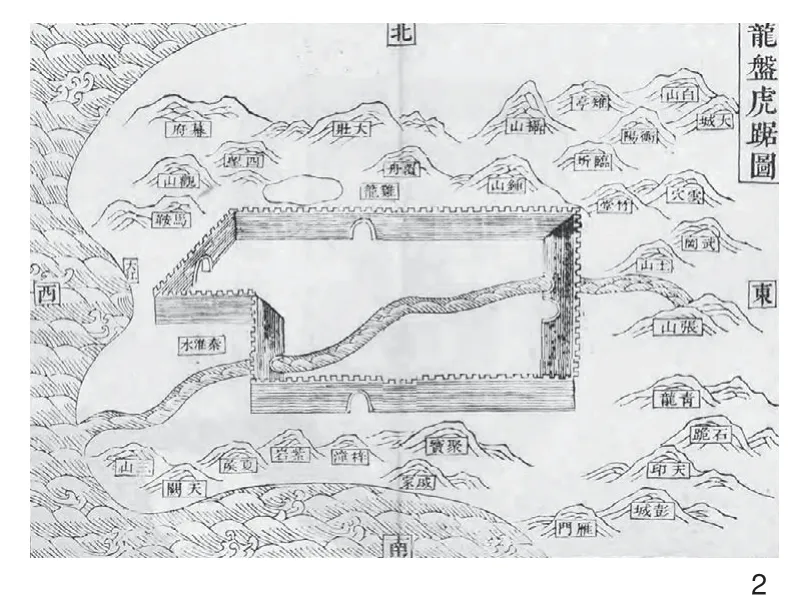

第二类则主要包括南京重要的山水自然景观,比如秦淮河、钟山、西江、鸡笼山、幕府山、白鹭洲、玄武湖、莫愁湖、燕子矶等,体现出南京自然地理的山水雄阔之势与历史人文中的帝王之气的有机结合。《金陵古今图考》中说明了南京的山水形胜“钟山自东北而迤逦于西南,大江自西南而环抱于东北,覆舟山阻其后,聚宝当其前,青龙石硊掖其左,石头三山距其右,秦淮横其中”。南京西北濒临长江,水流湍急与山夹立,形成冷兵器时代易守难攻的“天堑”,使得南京具有重要的军事战略地位。而秦淮河则联通了具有“粮仓”美誉的三吴地区和太湖地区,满足南京在经济生产和商业交换上的需要,也承载了南京城历代的历史变迁,为这片土地提供丰富的生产和发展资源。正因如此,山水意象作为南京诗词景观的重要自然基底,在南京古代诗词中也占据了重要的篇幅(图2)。除此之外,城市景观的环境变迁,也可以在历代诗词中寻找蛛丝马迹。比如白鹭洲,据《景定建康志》记载,白鹭洲是石头城外长江中一长形沙洲,将江水一分为二,洲上多芦苇,常有白鹭群集,故名白鹭洲。李白的《登金陵凤凰台》中提到了“三山半落青天外,二水中分白鹭洲”,到元代时白鹭洲已与江岸相连,所以仇远的《居游行寄费廷玉》中写“凤皇非故台,不见白鹭洲”。环境变迁是自然形成的过程,南宋时自板桥至秦淮河口的江中沙洲已逐渐成为一体,其中,自秦淮河口到毛公渡附近名为白鹭洲,向南依次为杨林洲、点鱼口、沙洲乡。白鹭洲为具有明确诗境的地方,被赋予了诗人的感知,如李白在诗词中对它进行了景观意象的定格。由此,白鹭洲的地方感开始形成,而景观变化和人的经验感知变化,丰富了诗人的记忆维度。人类经验的复杂性是空间和地方感知的重要维度,人的空间感受以及在持续“经验”变化过程中产生的情感,赋予了白鹭洲这一地方更多的层次感[25]。

最后一类则是南京城内外具有深厚文学传统并且蕴藏着历史典故的人文景观,如凤凰台、新亭、乌衣巷、朱雀桥、鸡鸣寺、栖霞寺等。与山水自然景观有所不同,南京城内外的人文景观更多地成为文学中汲取的丰富意象资源,历代文人在文学创作中不断地对其塑造、发散和想象,同时与历史传说和名人典故相呼应,衍生出愈发细腻深厚的意蕴。比如桃叶渡、长干里、莫愁路等景观,因李白的《长干行》、崔颢的《长干曲》等诗词,而表现出“青梅竹马”“两小无猜”浪漫的意象,反映出南京城的温柔性情。凤凰台背后呈现的龙凤文化则反映出金陵古都受到皇权文化的深刻影响,也由此寄托了人们对和平团圆、幸福美满的憧憬。此外,南京另有诸多地名是历代官宦府邸名称,充分体现了名门望族的士族文化。比如著名的乌衣巷,一说是由于三国时代吴国军营驻扎于此,因军士皆着黑色制服故名“乌衣”;另一说是由于乌衣巷内王谢家族子弟皆爱着黑衣彰显身份故此得名,以王导为代表的王氏家族和以谢安为代表的谢氏家族在此发展绵延,人才辈出,东晋书法家王羲之及其子王献之,南朝诗人谢灵运、谢惠连、谢朓和才女谢道韫等皆出于此族。诗词之中在涉及政治仕途和理想抱负,或感叹士族兴衰的历史变迁,并借此针砭时弊表达政治立场时,常以此为核心意象进行文学创作。比如唐代诗人刘禹锡著名的《乌衣巷》一诗正是借晋代豪门士族的覆灭,暗讽唐朝当代达官贵人如果不思进取也必将重蹈覆辙。

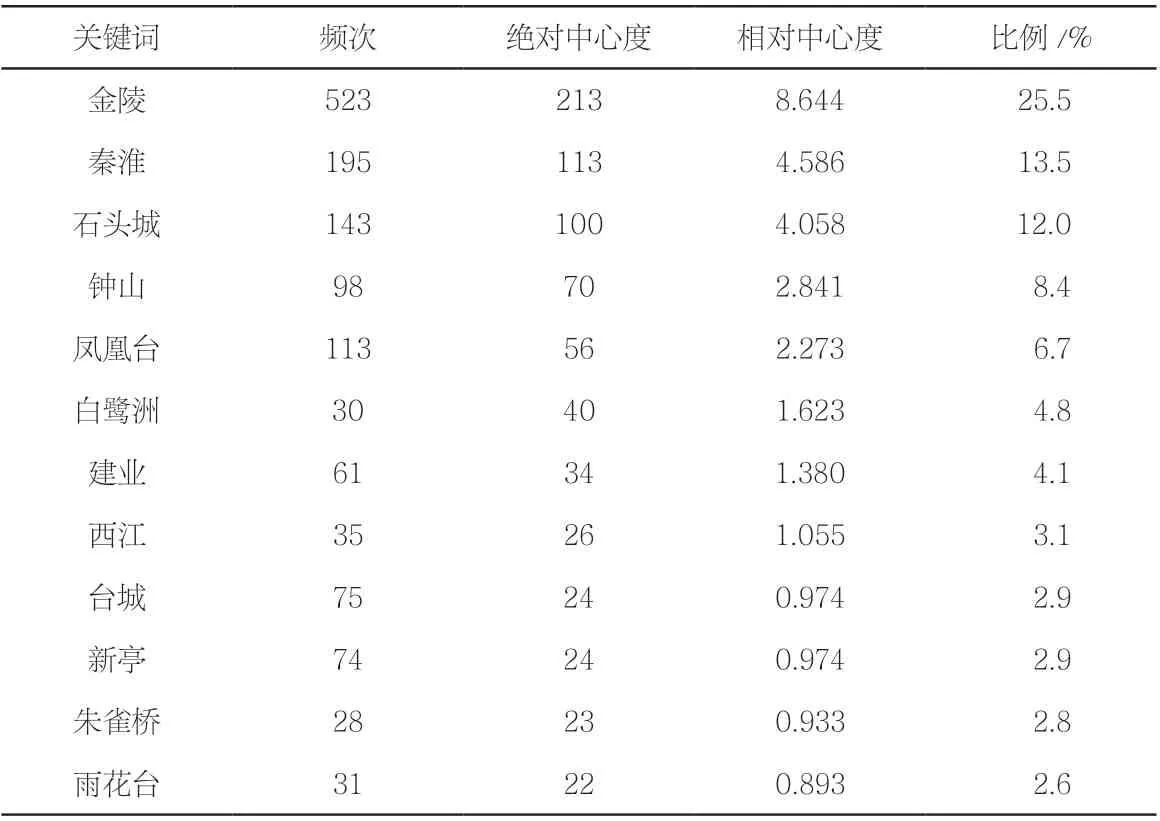

为了进一步探索诗词景观构成相互联结的关系,笔者也利用UCINET网络分析软件对历史地名进行社会网络分析。从点度中心度结果可以看出,南京古代诗词文本中历史地名的绝对中心度的均值为14.667,截取高于均值的节点共12个,分别为“金陵”“秦淮”“石头城”“钟山”“凤凰台”“白鹭洲”“建业”“西江”“台城”“新亭”“朱雀”“雨花台”,其中“金陵”仍是历代诗词中的重要城市景观符号,其绝对点度中心度值高达213,远超排名第二位的“秦淮”(表2)。在语义网络图中表现为与“金陵”直接关联的节点最丰富,并且呈发散状展开,而中心度值前三的“金陵”“秦淮”“石头城”3个节点的点度中心度占比之和为51%,表明金陵、秦淮河与石头城的景观意象在历代诗词中处于核心的地位。

表2 部分南京诗词景观频次与点度中心度分析Tab. 2 The frequency and degree centrality analysis of some Nanjing poems

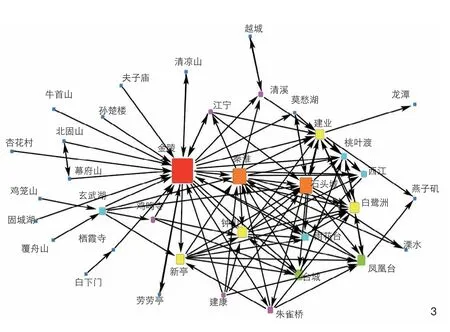

在网络结构图中,“夫子庙”“孙楚楼”“牛首山”“北固山”“杏花村”等高频词箭头均指向点度中心度值最高的核心关键词“金陵”,表明这些景观从属于“金陵”,在诸多诗词中,通过描绘夫子庙、牛首山等地来表现“金陵”风物的诗词居多。同时可以看出,“金陵”主要联结起南京山水自然景观和城市人文景观,而与“石头城”“台城”“建业”等城市名称的网络关系往往是间接的,表明诗词中往往围绕金陵城的一个历史名称展开书写,而较少同时混杂使用2个城市名称。点度中心度值排名第二的关键词“秦淮”则明显与山水自然景观关键词之间具有更为直接和紧密的关联,与“钟山”“桃叶渡”“西江”“溧水”“玄武湖”等山水相互联结,在诗词中构建出了较为完整的南京山水景观网络,与“劳劳亭”“夫子庙”“孙楚楼”“凤凰台”等人文景观相比,“秦淮”和南京自然景观的关系更为密切(图3)。

3 南京古代诗词景观的网络结构The network structure of Nanjing poetry landscape

南京诗词景观的形成有几个关键诗人,唐代的刘禹锡作有《金陵五题》、孙玄晏作75首《六朝咏史诗》,南唐诗人朱存作200首《金陵览古诗》,南宋诗人又集中创作了《金陵百咏》,这些诗人和诗作奠定了金陵怀古的主题,也成为后世南京城市景观的框架。明清时期南京地区的文人群体对城市景观进行甄选,明朝洪武(1368—1398年)年间,史谨在《独醉亭集》中首次以七言律诗歌咏“金陵八景”,并依次提名为“钟阜朝云”“石城霁雪”“龙江夜雨”“凤台秋月”“天印樵歌”“秦淮渔笛”“乌衣夕照”“白鹭春波”。从黄克晦的金陵八景到文徵明的金陵十景[26],从文伯仁的金陵十八景到余孟麟的金陵二十景,从朱之藩的金陵四十景到清代徐虎的金陵四十八景[27],城市景观数量的扩充,主要因为明清以来江南地区文化的繁盛、文人群体的志趣,以及城市地位的上升、城池的建设和经济社会的发展。然而,大部分新增的景观在诗词景观网络结构中的重要性并不突出。

在美国华裔地理学家段义孚的人文主义地理学中,通感是人们感知地方与空间的重要形式,人的感官、感情、美学等能够与空间地理环境产生深刻联系,也是人类认识地方、认识空间、重构地方的直接路径。人们通过通感,主体可以获得一种生动的感知并能产生共鸣,各种感受的集合形成了地方感。金陵八景到四十八景,固化了人们对于南京这一城市通感式的感知,明确地方属性的同时也塑造了地方感,并最终使南京成为“富有意义”的城市[28]。

5 结语

数字人文的发展针对文本内容、海量数据的处理有巨大优势,本研究通过对利用文本标记平台和技术得到的南京古代诗词数据集进行内容分析,将诗词景观中有关意象与感知的经验性知识转变为具有数据支撑的科学结论,为诗词景观内容的研判提供了一种新的思考方式。本研究通过对千余首诗词样本进行内容分析,研判了南京诗词景观的内部结构与等级,探索了城市总体与区域性景观的特质,并通过拓展诗词意象的研究维度,解释了典型景观所传达的情感,从诗词管窥城市景观的形成以及中国城市风景的情绪价值与审美意义。

不同历史时期的诗词对于南京景观形成的贡献程度有所差异。从诗词数量上看,宋代的诗词数量占比最多,大部分诗人的籍贯集中于今浙江和江苏地区,这与宋代江南经济文化繁盛有一定关系,这个时期南京的城市重要性和地位也开始逐步上升,南宋时升为建康府,改建行宫,同时也是江南东路的首府和抗金的前沿重地,所以宋代诗词塑造的南京景观对后世影响较大。“金陵”“秦淮”“何处”“六朝”这4个高频关键词说明了南京古代诗词在整体上的关注点和书写的特点。时至今日,“金陵”一词在南京文化领域仍具有深远的影响,在众多南京的城市名称中,它最具传奇色彩和非凡气度,而“石头城”“建业”“建康”“江宁”“白下”“越城”等相形见绌。在历代诗词中围绕“金陵”的书写主题维度也凝聚了城市历史发展特征,与“秦淮”相关联的关键词,表现出区域性的自然和人文特征,如果“金陵”代表了诗词书写的时间维度,那么“秦淮”就更呈现出空间维度特征,在诗词景观网络中,“秦淮”也与南京的自然和人文景观联系更紧密。区域性的景观中以“钟山”“凤凰台”“雨花台”“玄武湖”“莫愁湖”“白鹭洲”“新亭”“鸡鸣寺”“朱雀桥”等为重要网络节点,都是南京古代诗词中选取的书写对象,赋予了不同的情感维度。

诗词的创作和方志的编纂一般会选择重要网络节点的景观。例如明代陈沂编纂的《金陵古今图考》以地图方式记述南京的山川和城池变迁过程,直观地呈现了南京城市传统景观;民国时期的《金陵胜迹志》在作者自序中说明了九类传统城市景观,这些方志中的景观也是诗词景观。从明清至民国时期,中国城市传统景观被方志文献固化为八景体系,这种审美方式被广泛地模仿和拼凑,段义孚所说的通感也同样被固化了。然而,不同城市的重要景观和景观网络结构存在较大差异,所以每个城市的地方感也差异较大。

注释(Notes):

① 网站http://dh.chinese-empires.eu/beta/,由欧洲研究委员会和“数据挖掘挑战”资助。

② 数字人文学术研究平台(docusky.org.twDocusky)。

图表来源(Sources of Figures and Tables):

图1、2、4由作者自绘;图3引自《景定建康志》;表1~3由作者整理。