基于Shapley值赋权的装配式建筑项目施工质量灰色综合评价

武云芬,洪文霞

(青岛理工大学 管理工程学院,青岛 266525)

装配式建筑作为建筑工业化的代表性建造方式,具有现代化、科学化和绿色化的时代特征,在工期优化、节能减排、劳动力优化等方面比传统建造形式有着更大的优势。国家和地方政府的大力推行,使装配式建筑得到迅速发展,但作为新兴建筑模式,在施工技术和项目管理等方面仍缺乏经验,未形成成熟的建造体系,因此如何进行装配式建筑施工质量的量化评价,提高相关单位的施工质量水平,对装配式建筑的整体发展具有十分重要的现实意义。

现阶段已有学者针对各类建筑工程项目施工质量评价进行了大量的研究,如:张振生等[1]以决策层宏观总控为出发点,构建了由工程实体和参建单位质量行为两方面因素的质量评价指标体系,并从权重分配、判定标准、评价等级等方面进行评价方法设计;张敏[2]提出了基于BP神经网络模型的建筑施工质量评价方法,采用误差函数梯度下降法对权值进行修正;陈为公等[3]通过主成分分析筛选出10个影响钢筋混凝土施工质量的主要因素,并通过COWA算子赋权对其进行了灰色评价;郭月红等[4]构建了FAHP评价模型,并在此基础上提出“比例法”来代替隶属度函数,从而对桥梁工程施工质量进行客观评价;侯学良等[5]在充分考虑风险因素之间的交互耦合效应的前提下,构建了基于三角模糊数的工程项目质量评价模型来解决指标的信息模糊性等。不难发现,大多数学者都以传统的混凝土施工项目为研究对象展开研究,而对于装配式建筑项目施工质量的评价却寥寥无几,只有个别学者对此进行过研究,如:刘占坤等[6]、王爽等[7]都通过层次分析法对装配式建筑施工质量展开评价,但具有主观性过强的弱点;洪文霞等[8]将集对分析引入到传统的模糊层次分析法中,能够更好地解决不确定性带来的影响,但未考虑指标间的关联性对评价结果的影响;王志强等[9]通过Vague集理论筛选关键指标,并将COWA算子和G1法结合进行组合赋权,从而采用模糊综合评价法对装配式建筑施工质量展开评价,虽然在一定程度上实现了科学评价,但其采用的组合赋权法也未考虑指标间的相互关系。

通过文献综述发现,虽然目前施工质量方面的研究涉及范围广泛,在处理质量模糊性和不确定性方面涌现出大量的适用方法,但如何将质量科学量化仍然是研究的重点和难点,尤其专门针对装配式建筑项目施工质量而言,目前尚未形成良好的质量评价体系,且在装配式建筑施工质量评价中,处理指标间的相互影响和指标灰性等方面的研究还寥若晨星。因此本文将通过分析装配式建筑项目全生命周期阶段的施工质量影响要素并构建一套适用于装配式建筑项目的施工质量评价指标体系,特别引入Shapley值概念确定权重,该方法能够充分考虑指标间的相关关联,其非可加测度的赋权方式更加贴合人的思维,使得权重计算更加科学合理;同时将施工质量的灰性纳入到评价中,引入灰色系统理论来对装配式建筑项目施工质量进行更加科学的定量化灰色综合评价,更好地解决部分指标不完整对评价结果带来的失真影响,使得评价结果更加客观。

1 装配式建筑项目施工质量评价指标体系的构建

考虑到装配式建筑项目的独特性,其施工工序等方面相较于传统混凝土施工有很大区别,在进行施工质量评价之前要构建适用于装配式建筑项目的评价指标体系。科学、合理的分析影响装配式建筑施工质量的因素,直接影响着评价结果的准确性和实用性。因此在构建指标体系时所选指标必须有明确的涵义,能够充分体现对装配式建筑施工质量的影响,在同领域不同项目中不随环境等因素的变化而变化。且要反映装配式建筑项目的施工特点,整体呈现多角度、全方面特征,即必须遵循无二义性、有效性、主导性、稳健性和综合性等原则。

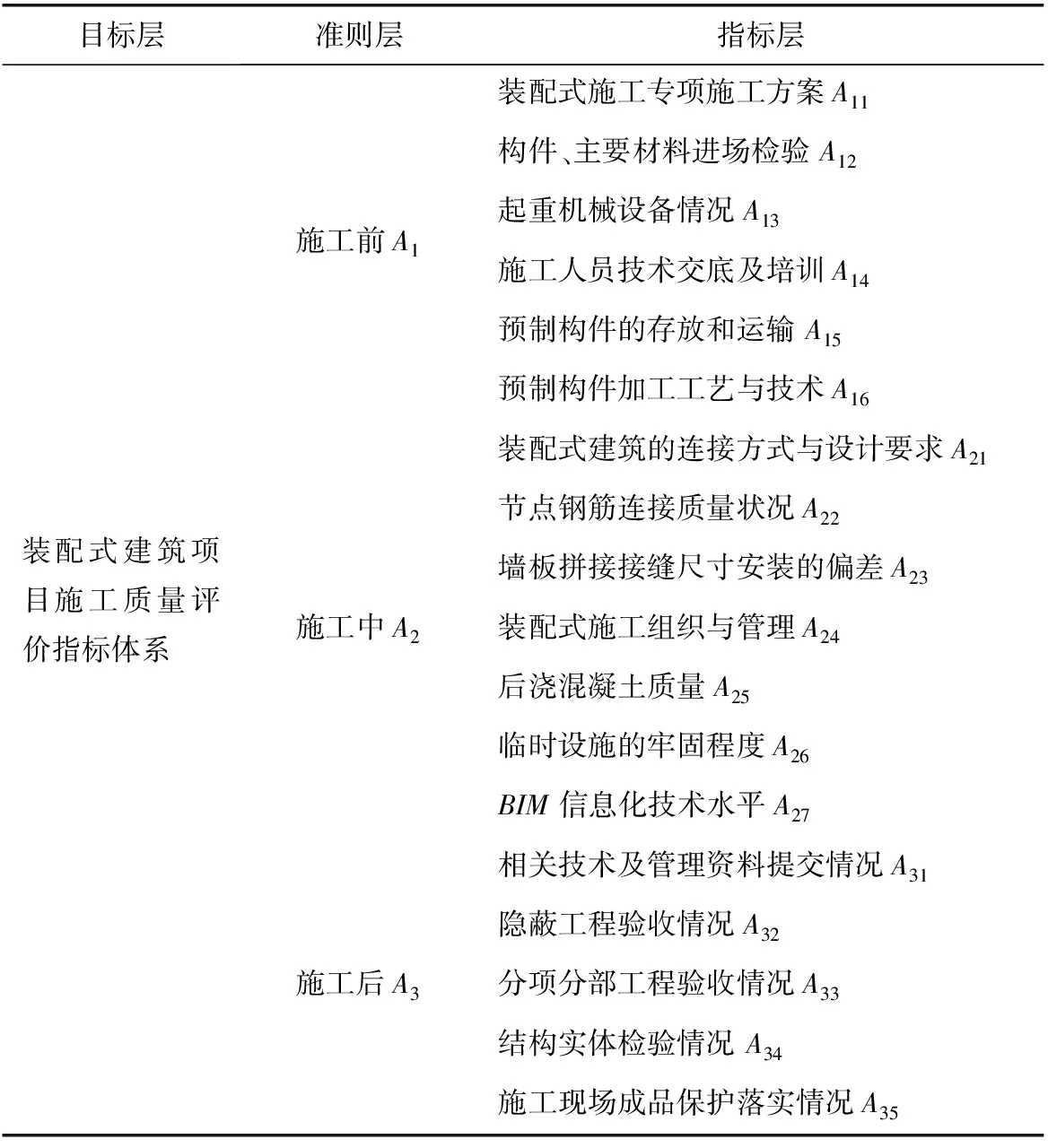

为构建科学、系统的装配式建筑施工质量评价指标体系,本文在梳理传统建筑项目施工质量影响因素的基础上,充分挖掘装配式建筑项目在施工方法、内容等方面的特殊性,将指标体系分为施工前(施工准备)、施工中(施工过程)、施工后(整体验收)三个准则层,以此来具体筛选每个阶段的重要指标。首先通过文献研究[6-9,10-13]、相关技术规范和专家访谈的形式初步筛选出各阶段的相关影响因素。在此基础上,针对装配式建筑施工质量问题向政府相关单位、研究院、施工人员以及高校学者等10人组成的专家群体发放调查问卷、进行半结构化访谈,从而对上述指标进行整合与优化,最终形成由3个准则和18个指标组成的装配式建筑施工质量评价指标体系,见表1。

不同于传统混凝土建筑项目,在装配式建筑中,预制构件作为建筑物的核心要素,其生产、加工、运输、检验和存放等方面都将成为保障施工质量、施工安全和耐久性的重要考量因素,同时作为新兴的建筑技术,施工人员的技术要求也直接影响着建筑质量;而对于施工过程的质量评价,则主要从施工技术层面进行考虑,如装配式建筑的设计要求和连接方式、节点钢筋的连接、墙板拼接缝尺寸安装问题、后浇混凝土质量等方面,以及在施工时的信息化技术的应用是否成熟,尤其是BIM信息化技术水平是否达标;作为施工后的整体验收阶段,则主要考虑隐蔽工程、分部分项工程和结构实体等方面的验收,还有装配式结构技术和管理资料的完善和提交情况是否良好,施工现场的成品保护落实是否到位等问题。

2 指标权重的确定

表1 装配式建筑项目施工质量评价指标体系

传统的指标赋权方法大多以指标个体独立为前提,并未考虑指标间关联,且以每个指标对目标作用程度的累加和作为综合作用效果。而在装配式建筑施工质量评价过程中,评价指标之间或多或少都会对目标造成组合影响,依靠传统赋权法无法确定相对可靠的权重值。而由美国学者SHAPLEY[14]提出的Shapley值赋权法既能度量单个指标对项目目标的贡献度,又能很好地反映各个指标间的相关性。

该方法认为单个评价指标对施工质量的影响程度是非可加测度的,也就是说不能将每个指标对施工质量作用程度的线性加和作为综合作用效果,而是以指标间非线性的相互作用关系来表达多指标对施工质量的综合作用,从而科学分配各指标在整体目标中的权重。本文利用Shapley值来计算装配式建筑施工质量评价指标的权重,具体步骤如下:

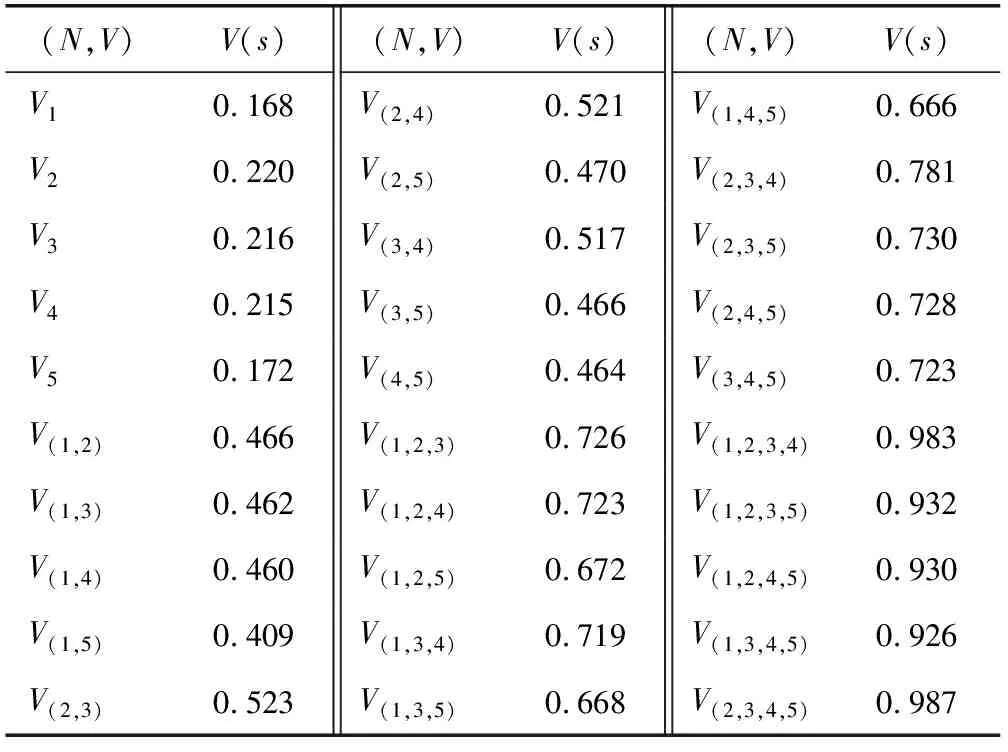

用集合N来表示装配式建筑施工质量评价指标集,N={1,2,...,n},用[N,V]表示评价指标的组合集,用V(s)表示相应的评价指标组合对评价目标的影响值,其中s表示n个指标的任意一种组合。

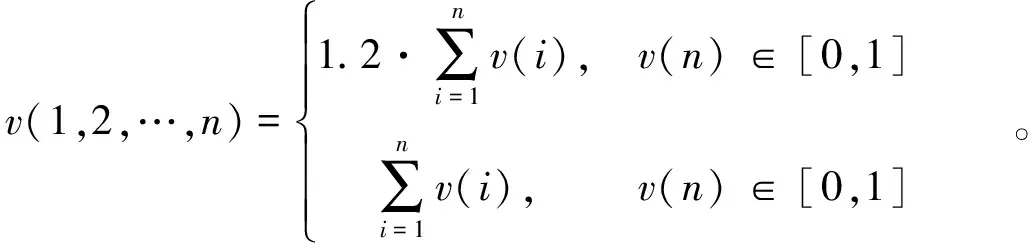

1) 首先计算各指标组合的影响值,确定规则如下:若指标存在线性关系,取1.2为系数;若指标相互独立,取1为系数;若三个及以上指标组合时,以多数指标是否存在线性关系为依据。

(1)

2) 确定各指标组合影响值后,利用下式确定指标权重ωi:

(2)

式中:s为评价指标子集S中评价指标的个数;S/i为评价指标子集S减去i元素的剩余组合。

3 装配式建筑项目施工质量灰色聚类模型的构建

3.1 装配式建筑项目施工质量的测度界定

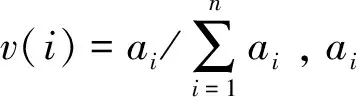

装配式建筑施工质量评价是一个极为复杂的过程,由于影响装配式建筑施工质量的因素较多,信息量庞大,传统的沟通模式存在容易丢失信息的弊端,导致信息失真。在进行质量评价时,对装配式建筑施工质量的优劣度量本身是一个灰概念,因此需要将“质量”量化处理,并根据实际经验对装配式建筑施工质量等级进行科学界定,明晰质量优劣测度时的相关临界值。装配式建筑项目施工的质量等级发生概率在概率论角度来看是等可能的,所以对等级测度进行均等划分。同时为了更好地提升质量管理水平,将测度取值范围扩大为[0,10],并将相应等级的临界区间进行界定,见表2。

3.2 基于灰类及对应白化权函数的确定

表2 装配式建筑施工质量测度

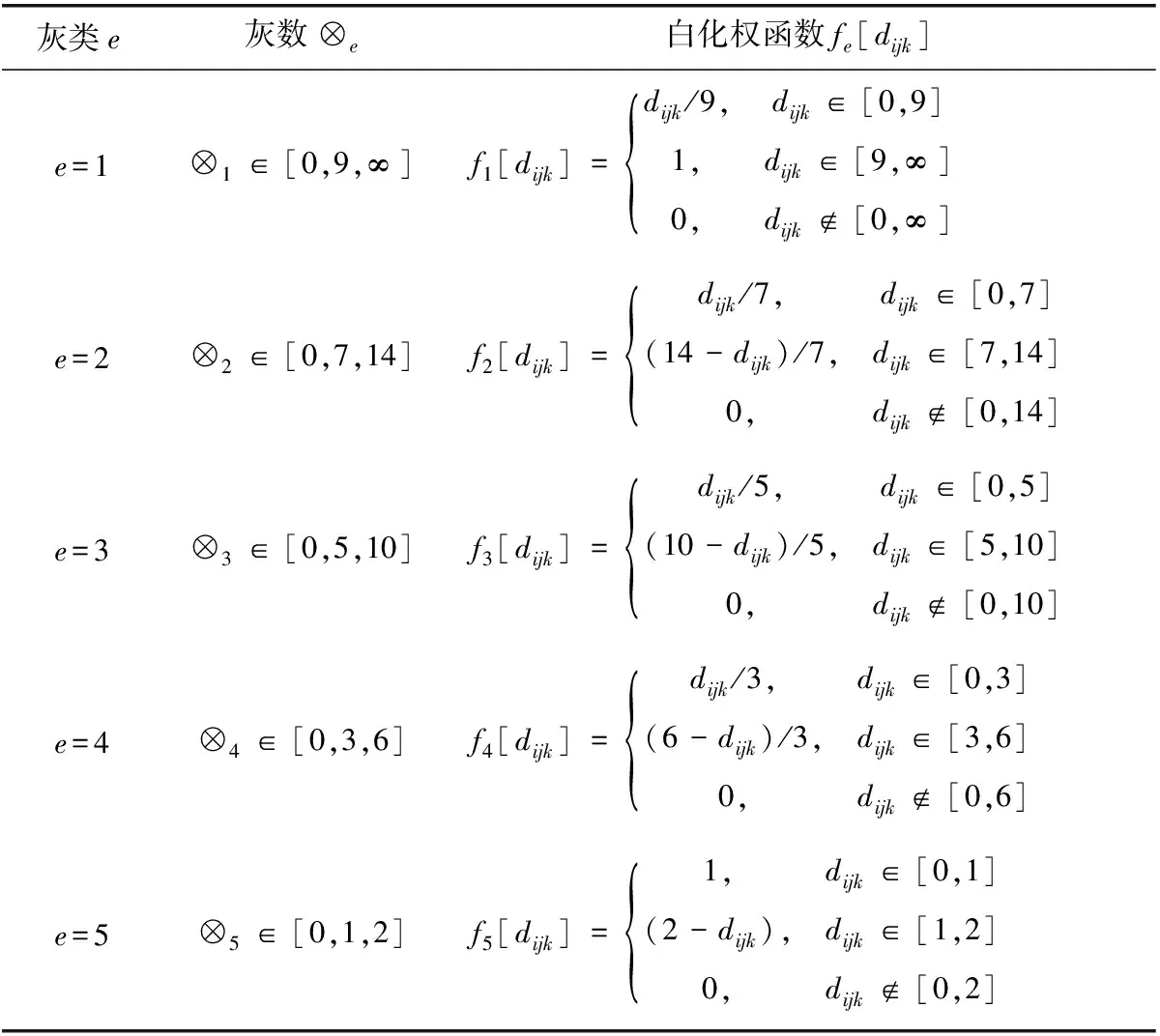

表3 灰类和对应白化权函数

在进行装配式建筑施工质量灰色聚类评价之前,必须首先确定合理的灰类中心点,通过中心点向量原则,由表2确定的“优秀、良好、合格、较差、差”五个灰类可以确定中心点为U=(9,7,5,3,1)。本文主要参考刘思峰等[15]在灰色系统理论中提出的中心点三角白化权函数模型来描述数据灰类所属情况(表3)。

3.3 质量评价步骤

在确定灰类、灰数(装配式建筑施工质量评价指标体系具有灰色系统的特征,可以确定为一个灰色系统)及相应的白化权函数后,对施工质量进行灰色聚类评价:

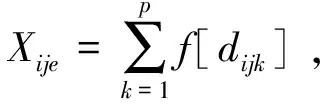

步骤1 构造评价矩阵。邀请装配式建筑领域的p个专家对指标Aij进行打分,得到评价矩阵Di=[dijk]s×p,其中s为指标数量。

(3)

步骤3 建立聚类评价矩阵。将求得的评价矩阵与灰色聚类权向量进行矩阵运算,对指标层进行聚类评价:

Z=ωi×Ri

(4)

构造上级指标综合评价矩阵Z0=[Z1,Z2,…,Zn]T,并对上层指标进行聚类评价,得到综合聚类评价向量:

M=ω0×Z0=[M1,M2,…,Mn]。

(5)

步骤4 计算综合评价值。为了避免以最大权原则确定灰类时某些信息的忽略,从而导致评价结果存在偏差,即通过综合评价向量M与灰色测度阈值U合成,进行单值化处理,得到综合评价值:

W=M×U。

(6)

4 实证分析

表4 专家原始赋权

表5 指标组合对评价目标的影响值

以上海市某装配式建筑住宅项目为例,通过具体实证演算所构建的施工质量评价模型的可行性。该项目主要由13栋住宅楼及相应配套设施构成,所有单体均采用装配式建筑工艺,邀请对该项目全过程施工较为熟悉的7位从事于装配式建筑领域的企业工作人员和高校学者等专家组成评估小组,对该项目实施具体评估。

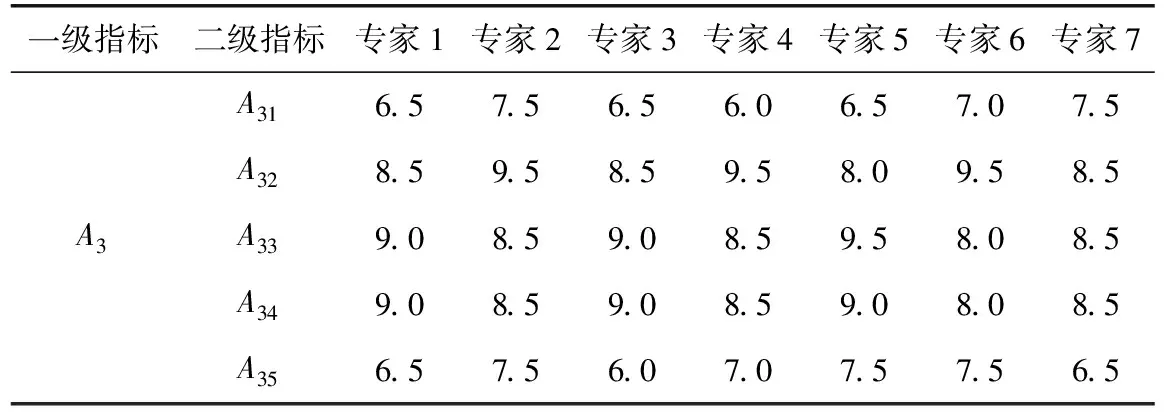

4.1 确定权重

由7位专家分别就各项指标的重要性进行打分。由于篇幅原因,主要以一级指标A3下的5个指标:相关技术及管理资料提交情况A31、隐蔽工程验收情况A32、分项分部工程验收情况A33、结构实体检验情况A34和施工现场成品保护落实情况A35为例进行演算,由专家打分得到的原始赋权见表4。

由式(1)计算得到评价指标组合对评价目标的影响值,单一指标不存在线性关系,因此式(1)中的系数取1,两个及以上指标相结合时具有一定的相关性,系数取1.2,结果见表5。

然后通过式(2)计算出各项指标的权重,具体计算步骤如下:

同理可得A3准则层下其余指标的权重值,得到w3=(0.165,0.224,0.220,0.218,0.173)。由于篇幅原因,准则层A1和A2下的各项指标不再一一计算。最终得到评价指标体系中所有指标的权重值:

w0=(0.305,0.412,0.283);w1=(0.264,0.178,0.105,0.132,0.175,0.164);

w2=(0.147,0.156,0.168,0.131,0.145,0.087,0.166);

w3=(0.165,0.224,0.220,0.218,0.173)。

4.2 装配式建筑施工质量灰色综合评价与分析

由7位专家组成的评估小组参照装配式建筑施工质量测度表对3个一级指标下的18个二级指标分别打分赋值,最终得到原始打分评价矩阵A1—A3:

根据式(3)和表3所构建的灰类及白化权函数计算得到灰色聚类权矩阵R1—R3:

根据式(4),将Shapley值赋权得到的权重向量与灰色聚类权矩阵相乘,计算得到综合评价矩阵Z:

根据式(5)得到综合评价向量:M=ω0×Z0=[0.426,0.391,0.184,0.000,0.000]。

利用式(6)将综合评价向量M与灰色测度阈值U=(9,7,5,3,1)进行合成,单值化处理得到该装配式建筑施工质量综合评价值:W=M×U=7.484,参考装配式建筑施工质量测度表可知,该装配式建筑施工质量等级为良好,与“优秀”略有差距。进一步分析施工前、施工中和施工后三个阶段各自的施工质量评价矩阵可知各阶段的综合评价值分别为:W1=7.525,W2=7.465,W3=7.468,施工质量等级排序为施工前>施工后>施工中,可见三个阶段的质量评价值大致相仿,但均未达到“优秀”等级。

5 结论

1) 装配式建筑项目施工质量评价指标具有复杂性,指标间关联性较强,会对评价目标产生综合影响,而引入Shapley值概念可以通过对指标进行非可加测度分析,有效度量多个指标对目标的共同影响,更加贴合人脑思维。

2) 针对评价指标的灰性,采用灰色系统理论对装配式建筑项目施工质量进行更加科学的定量化灰色综合评价,有效解决了部分指标不完整对评价结果带来的失真影响,使得整个评价过程更加透明化。

3) 运用该模型对具体的装配式建筑项目进行了施工质量评价与分析,结果显示该项目的综合质量等级为“良好”,尚未达到“优秀”,据此可以指导相关施工方根据不同阶段出现的问题采取有效措施,进行施工质量提升,为未来装配式建筑的发展提供参考依据。

在未来的研究中,将通过更加科学的方法筛选指标,并进一步挖掘指标数据,剖析每个指标对装配式建筑施工质量造成的具体影响,从而实现装配式建筑项目施工质量精细化管理。