黄河流域(河南段)耕地多功能时空格局演变及其权衡协同关系

牛海鹏,赵晓鸣,肖东洋,安 冉,刘萌萌

黄河流域(河南段)耕地多功能时空格局演变及其权衡协同关系

牛海鹏1,2,赵晓鸣1,肖东洋1,2※,安 冉1,刘萌萌1

(1. 河南理工大学测绘与国土信息工程学院,焦作 454000;2. 河南理工大学黄河流域耕地保护与城乡高质量发展研究中心,焦作 454000)

科学测度耕地多功能权衡与协同关系对于量化和表征耕地隐性形态具有重要意义,可为构建土地利用绿色转型调控路径、揭示人地关系演化过程提供科学依据。该研究以黄河流域(河南段)为研究区域,利用1990-2020年时间序列社会经济发展数据,从耕地的生产、社会、生态以及文化功能4个维度系统构建耕地多功能评价指标体系及土地系统功能权衡度(Land system Function Trade-off Degree,LFTD)模型,测算黄河流域(河南段)耕地多功能指数,解析耕地多功能之间权衡与协同关系时序演化特征,以此揭示耕地利用隐性形态的演变规律。结果表明:1)1990-2020年间黄河流域(河南段)耕地的生产、社会、生态和文化功能均呈增长态势,且生产与文化功能增长较为突出。2)按照功能层次性,将1990-2020年间耕地多功能的变化划分为6个阶段。在1990-2010年的前四个阶段中以生产与生态功能为主,在2010-2020年的后两个阶段中以生产与文化功能为主,并且功能间作用关系较为复杂。3)1990-2020年间,耕地生产、社会、生态和文化功能间相互作用关系呈现“权衡为主导-权衡协同持平-权衡为主导”的演化特征,黄河流域(河南段)耕地功能于2010年后呈现显著转型特征。4)耕地转型影响因素关联性随时间变化而不同。1990-2020年影响因素关联性变化显示:城镇化率、农业机械总动力、粮食总产量、第三产业占比是显著影响因素。耕地隐性形态变化可深层次显化耕地利用转型,为耕地可持续利用提供参考。

土地利用;耕地多功能;权衡/协同;隐性形态;土地系统功能权衡度模型;黄河流域(河南段)

0 引 言

土地为人类提供了最根本的生存、繁衍与发展条件,其中耕地长期以来作为人类赖以生存和发展的关键生产资料要素,是一项重要的土地利用类型,也是反映农耕文明必不可少的物质载体[1]。但在中国城镇化、工业化高度发展的时代背景下,城乡空间结构、产业结构以及人口结构等都处在快速转变时期,建设用地无序扩张和耕地模式非合理利用造成耕地功能粗放化、非农化、边际化以及破碎化等问题,粮食安全和耕地可持续利用面临威胁[2]。土地利用转型被视为土地利用/覆被变化综合研究的新途径,为耕地可持续利用研究提供了新视角。

土地利用转型概念最初来源于20世纪80-90年代英国地理学家Grainger[3]开展的森林转型研究。此后,国外学者如Defries和Lambin等[4-5]也陆续开始了有关土地利用转型的研究,从而有关土地利用转型问题的研究逐步进入国际学术视野。本世纪初,中国学者龙花楼先生[6]把“土地利用转型”这一概念引入国内。与此同时,与中国社会经济特征相适应的土地利用转型研究成果应运而生。就研究内容而言,国内土地利用转型主要沿耕地转型[7-8]、农村宅基地转型[9-10]以及建设用地转型[11-13]的脉络展开,耕地作为粮食、社会及生态安全的重要基础,是土地类型中人类依赖程度最高的系统,更是土地利用转型研究的热门。例如,向敬伟等[14]从空间形态与功能形态两方面衡量耕地利用转型现状。龙花楼等[9]学者对中国耕地及农村宅基地利用转型展开了时空耦合特征分析。宋小青等[15]基于耕地利用转型路径的研究,认为耕地利用转型主要包括空间上耕地分布与面积变化的空间形态转型和耕地功能转变的功能形态转型,并且宋小青等[16]通过对中国1949年以来耕地功能的变迁历程进行分析,发现中国耕地功能整体上从2006年起发生转变。李全峰[17]基于区域耕地利用形态变迁角度,围绕耕地利用进程中的转型特征、发展阶段及影响机理这一重要议题,就如何优化调控不同类型的转型模式展开论述。纵观目前耕地利用转型已有研究,大多聚焦在耕地显性形态转型方面,鲜有专门基于隐性形态的耕地转型分析。

显性形态包括耕地数量和空间结构两方面,显性形态转型是一种为可视化的土地利用转型方式,指各土地利用类型数量结构和空间结构的变化。隐性形态具有多种属性,如质量、产权、经营方式、投入、产出和功能等。隐性形态转型,即在原有土地利用类型不变的前提下,通过合理科学的管理、土地投入强度等方式来增加土地利用效率和提高土地增加值[18]。多功能是耕地隐性形态中的重要属性,将其进行优化配置可以有效地促进耕地资源优势的发挥,遏制耕地空间蚕食的被动局面。国内外学者在阐述耕地多功能内涵[19-22]、分类和组成[23]等理论的基础上,以构建指标体系测算为手段[24-26]与以耕地多功能评价为目的[27-28],对耕地多功能时空演变规律[29-30]及其影响因素[31]、效应[32]、驱动机制[33-34]及其城镇化及社会经济之间的相互关系进行了诸多研究。例如,针对耕地多功能的分类存在多种形式,千年生态系统评估报告认为耕地对人类福利发挥着供给、调节、支持、文化等功能[35]。Jeanne等[36]开展了耕地功能的识别和划分,并进行了各项单独功能的计量评价研究。陈星宇等[37]结合珠三角地区实际情况,进行了耕地多功能空间差异与影响因素分析。唐春云[38]以广州市为例进行了城乡融合发展背景下耕地多功能时空演进分析,并利用地理探测器探究其空间演变的影响因素。喻立[39]对湖北省耕地多功能演化特征及协同发展路径进行研究,并提出了协调耕地多功能的具体措施与保障政策,研究成果在耕地保护和治理中起到了至关重要的作用。随着新型城镇化发展,耕地的文化、景观娱乐功能得到了关注,城乡居民的需求也逐渐多样化和层次化。例如,许多艺等[40]从生产、生态、景观、社会4个维度构建耕地多功能评价指标体系,研究江苏省2000-2018年耕地各项功能的时空演变规律。现有耕地多功能评价的评价尺度多立足于省市级层面,流域层面的研究相对较少。同时耕地多功能时空分布的异质性,决定了耕地功能需求从单一性逐渐演化为多元化[41],耕地功能种类多样且关系错综复杂,彼此之间此消彼长的权衡关系和相互增益的协同关系也在慢慢浮现[42]。耕地多功能之间的权衡和协同,必然会诱导耕地在功能层面上发生改变。

基于此,本文选取耕地隐性形态视角,以黄河流域(河南段)为研究对象,开展耕地多功能多层次综合评价,通过1990-2020年耕地外在功能变化和内部功能权衡协同分析整体刻画黄河流域(河南段)耕地利用转型情况与耕地多功能之间的权衡协同状况,揭示黄河流域(河南段)耕地利用转型特征及其变化规律,为推动耕地合理利用以及流域保护提供科学依据和决策参考。

1 研究区概况与数据来源

1.1 研究区概况

黄河流域(河南段)位于黄河流域的中、下游,省内干流河长711 km,主要支流有伊洛河、沁河水系。黄河流域(河南段)流域面积3.62万km2,占全省总面积的21.7%。黄河自河南灵宝市入境后流经三门峡、洛阳、郑州等8个省辖市,雨热条件相对优越,农田集中成片,灌溉设施丰富。然而,在中国高速城镇化的背景下,经济发展造成了耕地被大量占用,资源利用粗放以及城镇无序扩张,导致耕地资源严重透支,生态环境日趋恶化[43]。国务院办公厅于2019年11月颁布《切实加强高标准农田建设提升国家粮食安全保障能力的意见》,2020年5月河南省人民政府办公厅下发了《关于加强高标准农田建设打造全国重要粮食生产核心区的实施意见》,意味着河南省粮食生产核心区的建设规划提升到国家战略新高度。根据《河南统计年鉴》及国家统计总局公布的数据,截止到2020年黄河流域(河南段)耕地面积244万hm2,年末人口3 986万人,人均耕地0.061 hm2。1990-2020年间,黄河流域(河南段)耕地面积增加共计33万hm2。2020年研究区粮食作物播种面积295万hm2,占总播种面积的73.92%,比1990年增加了22万hm2。

图1 研究区位置示意图

1.2 数据来源

文章选取黄河流域(河南段)所经过的三门峡、洛阳、郑州、焦作、济源、开封、新乡和濮阳8个城市作为研究区域进行研究。本文社会经济数据来源于1990—2020年《中国统计年鉴》《河南统计年鉴》,单个城市单个年份数据丢失,根据邻近年数据,利用移动平均对数据进行重构。

2 研究方法

2.1 耕地多功能指标体系构建

耕地的功能在于其为人类福祉和经济发展创造产出的能力,这是解决人类社会发展需求和耕地资源短缺的关键。任何时期土地利用都是为了满足人类的需求,耕地功能随人类社会发展而变化。在农业社会,人类主要需求是生存,以度过物质资料极为短缺的时代,生产功能得到重视;随着工业社会发展,过度追求生产功能导致生态环境不断恶化,人类开始认识和调整自身与自然的关系,生态功能不断被强化;在物质文明得到极大发展之后,人类需求进入更高层次,即追求景观文化、提高生活质量阶段,文化功能得以显化;作为由社会经济制度衍生出的社会功能与国家粮食安全和农户生计息息相关。因此,该文将黄河流域(河南段)研究区的耕地功能分为生产功能、社会功能、生态功能和文化功能。并根据黄河流域(河南段)耕地利用状况,甄选出16个能够衡量各单项功能的评价指标构建耕地多功能评价指标体系,如表1所示。

表1 耕地多功能评价指标体系

注:“+”为正向指标,“-”为负向指标。

Note: “+”is a positive indicator and “-”is a negative indicator.

耕地生产功能是指耕地能够生产粮食、蔬菜、瓜果等多种农作物,因此本研究选取粮食作物单产水平来表示粮食作物生产程度,经济作物中蔬菜、瓜果播种面积较大,故选取此两类作物作为耕地经济作物生产程度。另外,耕地利用水平及耕地生产配套设施的完善程度也能起到促进耕地生产功能发挥的作用,因此本文还选用复种指数和农业机械总动力这两个评价指标表示耕地利用水平及配套设施的完善情况,并将其连同粮食作物、经济作物的生产水平所组成的农作物生产水平一起作为耕地生产功能评价的指标。

耕地社会功能体现为劳动力提供就业机会、创造经济保障和维护社会稳定。由于河南省内农民生计仍大量依附自产食物,因此本文选取人均粮食拥有量和人均耕地面积两项评价指标代替耕地的粮食安全保障能力,可以反映研究区域粮食的供给水平,选取农民人均纯收入可以反映耕地对农村经济发展的支撑力度,代表耕地的社会经济保障能力,所选乡村从业人数能体现耕地社会就业承载能力。

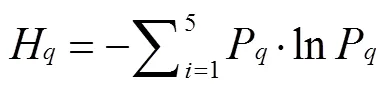

耕地生态功能是指耕地具有保持水土、调节气候、维持生物多样性等功能。本文根据研究区实际情况选取人均耕地生态承载力、农作物播种面积、农田生态系统多样性指数3个正向指标来体现耕地生态系统的恢复能力、调节能力与承载能力。人均耕地生态承载力指标,主要是反映一个区域耕地生态系统承载力的大小,其值越大,表明承载力越大,耕地生态服务功能越强。人均耕地生态承载力=人均耕地资源禀赋´耕地产量因子´耕地均衡因子,因本文研究对象只涉及耕地,因此耕地均衡因子取值为1;耕地产量因子为研究区当年粮食单产水平与全国当年粮食单产水平之比。农作物播种面积主要是体现耕地维持生物多样性的能力。农田生态系统多样性指数反映农田生态系统多样性恢复能力,值越大,恢复能力越强,耕地生态服务功能越强[44]。农田生态系统多样性指数是采用香农指数,选取研究区域粮食、棉花、油料、烟叶和蔬菜的播种面积来计算研究区农田生态系统多样性。计算式如下:

式中H为农田生态系统多样性指数,P为第种作物播种面积与总播种面积的比例,S为某一种作物播种面积(hm2),为农作物播种面积(hm2)。农作物生产过程中化肥、农药的不合理使用则会对农业生态环境造成直接破坏。因此选择耕地化学负荷来体现各种肥料施用量给生态环境造成的胁迫,耕地化学负荷等于区域化肥施用量与耕地面积的比值。

耕地文化功能包括观赏田园风光、体验农耕生活、科学研究和教育等,难以准确定量化表达,只能通过该功能的外在表现间接反映。根据已有研究成果和数据可得性,选取耕地美学景观、文化投资、农业观光园面积和农村居民消费水平4个指标。耕地美学景观功能是为人们提供审美享受的功能,本研究基于谢高地等[45]已有研究,结合不同年份农业发展的实际情况,测算耕地美学景观价值[46]。

式中CL为耕地美学景观价值(元),指的是有关耕地美学景观的价值当量因子,指耕地食物生产的单位价值(元/hm2),为耕地面积(hm2)。随着中国全面建设小康社会和城市化步伐的加快,以及人们生活、消费观念的变化,农业生态休闲、观光游有巨大的发展潜力,已成为城乡居民新的消费热点。因此选取农村居民消费水平来体现农村居民的生活休闲水平。

2.2 指标权重及耕地多功能计算

1)指标标准化

由于评价指标具有正向、负向两类指标,需要利用极差法将正、负向指标数据标准化,将标准化数据作为无量纲数据。正、负向指标计算式如下:

正向指标:

负向指标:

式中X为标准化后的标准值;x为原始数据;xmax为原始列数据最大值;xmin为原始列数据最小值。

2)权重确定方法

权重确定方法以主客观赋权法结合为主。主观赋权法就是依据专家或决策者凭借其专业知识与经验对指标相对重要性进行主观判断以确定其权重。客观赋权法,其中心思想就是依据熵的数值来判定各项指标影响耕地多功能评价的程度。本研究主观权重是借助于Yaahp软件来确定的,客观权重是通过熵值法计算出来的,以主、客观权重的均值作为综合指标权重值。客观权重和综合权重计算式分别为

式中Y为第年的第项指标所占比例,X为第年的第项标准化后的值;e为指标信息熵;d为第项指标的差异系数;W为第项指标客观权重,W为第项指标主观权重,W为第项指标的综合权重。其中=1/ln,为1990-2020年的年份数,为指标数。

3)确定指标权重

本文采取层次分析法和熵权法确定综合权重,计算得到黄河流域(河南段)耕地多功能各指标的权重W,见表2。

表2 黄河流域(河南段)耕地多功能评价指标权重值

4)耕地多功能指数计算

采用多因素评价法来计算黄河流域(河南段)耕地生产功能、社会功能、生态功能以及文化功能值。耕地多功能指数能够直接反映出耕地某一功能的水平状态,运用加权求和法测算耕地多功能指数,对生产功能、社会功能、生态功能以及文化功能评估具有重要参考价值。计算式如下:

式中代表耕地的生产功能、社会功能、生态功能和文化功能指数,W为第项指标的综合权重。

2.3 耕地利用功能权衡与协同分析

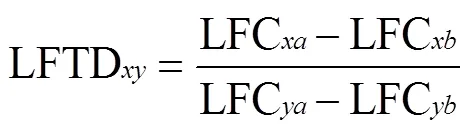

权衡和协同各自代表着不同的涵义,该理论被广泛应用于生态系统服务关系研究中。其中权衡代表了不同的生态系统服务于相同时段内呈负相关,两者呈现此起彼落的状况;而协同代表了不同的生态系统服务之间呈现正相关,出现同增或者同减的情形。作为生态系统组成部分的耕地,其必然面临多功能权衡与协同的情形。耕地利用的权衡表示不同的耕地功能之间存在相反的变化趋势,而协同表示不同的耕地功能之间存在相同趋势性变化。文章引入生态系统服务权衡度(ESTD,Ecosystem Services Trade-off Degree)模型,其在数据线性拟合的基础上,反映生态系统服务间的相互作用的方向和程度,从而构建土地系统功能权衡度模型(LFTD,Land system Function Trade-off Degree)分析耕地利用功能的权衡协同情况[47]。

式中LFC、LFC分别为时刻和时刻第种土地系统功能值,LFC、LFC分别为时刻和时刻第种土地系统功能值,LFTD为正表示第种和第种土地利用功能之间存在协同关系,两种功能为同一变化趋势;LFTD为负表示第种和第种土地利用功能之间存在权衡关系,两种功能为反趋势变化;LFTD绝对值的大小反映了权衡/协同水平。

2.4 耕地多功能影响因素分析

2.4.1 影响因素选择

耕地利用转型是自然资源、社会经济等许多因素共同作用下引发的土地供给和需求互相作用过程。本文从人口、产业结构和经济发展三方面选取社会经济影响因素。

经济发展能够使生产要素投入增加以及技术水平上升,引起市场供需和体制变化,最终改变土地利用结构和效益。选取人均GDP、城镇居民人均可支配收入、房地产开发总投资、粮食总产量和农业机械总动力作为经济发展因素。

人类是耕地直接利用者,人口因素主要通过增加居住用地、公共设施用地等建设用地面积,减少耕地面积和增加对粮食等农产品需求等促进耕地利用转型。选取总人口和城镇化率作为人口因素。

产业结构是影响耕地变化比较明显的因素。产业结构变化促进使用地类型变化,二、三产业占比增大带动工业和服务业企业数量变多,工业用地、交通用地等面积明显增多,产业结构调整促使耕地利用向集约型和规模型发展。选取第一产业占比、第二产业占比和第三产业占比作为产业结构影响因素。

2.4.2 影响因素关联性测度

本文选取灰色关联度分析法进行黄河流域(河南段)耕地多功能影响因素关联性分析。具体计算步骤为:首先对参考数列和比较数列进行均值化处理,计算得出行为序列的均值像;然后通过求出差序列及两极最大差和最小差,计算关联系数;最后通过计算式(13)计算出灰色关联度:

式中()表示第个影响因素与功能的灰色关联度;()为灰色关联系数。

3 结果与分析

3.1 耕地多功能时序变化特征

基于功能指数计算式,计算得出1990-2020年黄河流域(河南段)耕地生产功能、社会功能、生态功能以及文化功能指数,并测度分析黄河流域(河南段)耕地生产功能、社会功能、生态功能以及文化功能的时序变化。利用回归分析对黄河流域(河南段)耕地多功能指数进行拟合,由此得到黄河流域(河南段)研究区耕地生产功能、社会功能、生态功能及文化功能的拟合回归函数及其趋势变化值,耕地功能时序变化图见图2。在研究时段内,黄河流域(河南段)耕地4项功能在研究时段内总体上都呈上升趋势(4种功能趋势线斜率值都为正),其中耕地的生产功能、社会功能和文化功能上升趋势更为明显(3种功能2都大于0.8)。从图2看,黄河流域(河南段)耕地生态功能1995年前大于耕地生产功能,而从1995年开始生产功能大于耕地生态功能,2004-2009年耕地生态功能整体上大于生产功能,2009年以后生产功能大于耕地生态功能;耕地社会功能在2010年之前功能指数都高于耕地的文化功能,2010年之后社会指数低于文化功能指数;耕地的生态功能指数2013年之前高于耕地的文化功能,2013年之后低于耕地的文化功能。

图2 1990-2020年黄河流域(河南段)耕地多功能指数

3.1.1 耕地生产功能时序变化

基于耕地生产功能的4项评价指标(图3)的时序变化,对1990-2020年间黄河流域(河南段)耕地社会功能变化特征进行成因分析。通过分析可知,黄河流域(河南段)粮食作物单产水平在研究时段整体上呈增长的态势(斜率=76.430,2=0.907),经济作物单产水平也是呈现上升趋势(=769.370,2=0.930),而复种指数总体呈现下降趋势(=−0.003,2=0.185),农业机械总动力呈明显增长态势(=90.661,2=0.828)。因此黄河流域(河南段)耕地生产功能在研究时段内的变化总体呈现上升趋势(=0.007,2=0.902)。黄河流域(河南段)在研究期间,耕地生产功能变化表现为3个阶段:1)1990-1995年黄河流域(河南段)耕地生产功能先小幅度上升,1993年达到最大值,而后又呈现小幅度下降趋势;2)1995-2005年黄河流域(河南段)耕地生产功能出现和上一阶段相似的变化趋势,先上升后下降;3)2005-2020年黄河流域(河南段)耕地生产功能变化曲线呈波动上升的趋势。以上变化主要是因为1990-2020年间黄河流域(河南段)粮食作物单产水平在3个阶段呈现相应的变化趋势。这也表明1990-2020年间黄河流域(河南段)粮食作物单产水平对耕地生产功能的贡献率最高,这主要是因为黄河流域(河南段)耕地农作物种植以小麦、玉米为代表的粮食作物为主。

3.1.2 耕地社会功能时序变化

依据耕地社会功能的四项评价指标(图4)的时序变化情况来解释研究时段内黄河流域(河南段)耕地社会功能变化态势的成因。分析结果表明,在研究时段内黄河流域(河南段)耕地的社会功能呈小幅度增加的态势(=0.003 8,2=0.917 0),社会功能指数从1990年的0.050上升到2020年的0.115。本研究对黄河流域(河南段)社会功能的刻画是从承载人口就业的能力出发,随着城镇化与工业化的发展以及农业机械化水平的提高,黄河流域(河南段)农民人均纯收入大幅度提高(=562.576,2=0.867),乡村从业人数小幅度上升(=10.471,2=0.234),2012年后,耕地对人口就业的吸附作用不断弱化,人均耕地面积也呈现持续下降的趋势(=−0.000 2,2=0.209)。人均粮食拥有量在1990-2020年间呈现与耕地社会功能相应的变化趋势,这是因为研究区内农民生计仍大量依附自产食物,耕地社会功能主要体现在耕地的粮食安全保障方面。

3.1.3 耕地生态功能时序变化

基于黄河流域(河南段)耕地生态功能变化曲线来模拟1990-2020年间黄河流域(河南段)耕地生态功能变化特征,利用黄河流域(河南段)耕地生态功能的4项评价指标时序变化来分析耕地生态功能变化规律(图5)。分析表明,研究时段内黄河流域(河南段)耕地的生态功能指数变化波动性较强,其中人均耕地生态承载力与农田生态系统多样性指数对耕地生态功能的贡献性较大,与耕地生态功能指数变化趋势较为相似。1990-2020年黄河流域(河南段)农作物播种面积总体呈上升趋势,耕地化学负荷更是快速增加(=15.611,2=0.886),加剧了黄河流域(河南段)耕地生态系统所承受的压力。上述分析结果表明,在化肥超量施用和人口不断增长的情况下,黄河流域(河南段)农田生态系统正面临着巨大压力,开发农田生态保护功能已迫在眉睫。

图3 黄河流域(河南段)耕地生产功能指标时序变化趋势

图4 黄河流域(河南段)耕地社会功能指标时序变化趋势

图5 黄河流域(河南段)耕地生态功能指标时序变化趋势

3.1.4 耕地文化功能时序变化

依据耕地文化功能的4项评价指标(图6)的时序变化情况来解释研究时段内黄河流域(河南段)耕地文化功能变化趋势的成因。分析结果表明,在研究时段内黄河流域(河南段)耕地文化功能呈现显著增加态势(=0.007 7,2=0.873 6),文化功能指数由1990年0.014的上升到2020年的0.234。文化功能的显著增长表明了随着物质水平的提高以及生活水平的改善,人民对耕地的需求由单一的生产利用逐渐向更具观光旅游性、文化教育性的多元耕地利用转变。文化投资的持续性增长(=114 370.894,2=0.718)与农业观光园面积的增加(=1 516.573,2=0.343)极大地推动了耕地文化功能发展。农村居民人均消费水平的不断增长(=362.313,2=0.874)为日益增加的耕地文化功能需求奠定了物质基础。

图6 黄河流域(河南段)耕地文化功能指标时序变化趋势

3.2 耕地多功能空间变化特征

耕地功能的变化不止体现在时间序列上,在空间上因为不同地区地形地貌等自然方面的差异。以及区位、社会经济状况及发展政策等人文方面的因素导致了黄河流域(河南段)各地级市的耕地功能变化存在空间上的差异性。本文参考以往研究并结合研究区实际状况,运用ArcGIS中的自然断点法将功能值分为低水平、一般水平、高水平3个层级。根据黄河流域(河南段)耕地多功能空间分布变化情况,分析1990、2000、2010年和2020年空间分异特征。

3.2.1 耕地生产功能空间变化

由图7可知,1990-2020黄河流域(河南段)耕地生产功能高水平区域逐渐增多且稳定在濮阳市、新乡市、开封市和焦作市。这些城市城镇化速度相对较慢,对耕地占用的需求相对较低,耕地面积相对较多。同时,从区位条件来看,其位于黄河流域(河南段)下游,属于基本农田集中分布区,土壤肥沃,灌溉保障率高,农业机械动力充足,耕作生产条件好,因此其生产功能属于高水平。三门峡市受到自然区位的影响,耕地资源较少且多分布于山林中,耕地质量较低导致生产力较差,因此耕地生产功能水平较低。郑州市和洛阳市城市化进程快,人口密度大,社会经济快速发展对占用耕地需求大,因此耕地面积快速减少。同时,农业产业结构调整使得郑州市和洛阳市复种指数不断降低,进一步导致耕地生产功能弱于其他区域。

图7 黄河流域(河南段)耕地生产功能空间变化

3.2.2 耕地社会功能空间变化

1990-2020年黄河流域(河南段)耕地社会功能高水平区域逐渐增多(图8)。随着城镇化与工业化的发展以及各市农业机械化水平的提高,黄河流域(河南段)各市农民人均纯收入大幅度提高,农民可获得稳定收入,并且各市乡村从业人数也呈小幅度上升趋势,生活和就业可以得到基本保证。各市人均粮食拥有量整体呈增长态势,耕地的粮食安全得到了根本保障。因此,黄河流域(河南段)各市社会功能逐渐增强。

3.2.3 耕地生态功能空间变化

由图9可知,1990-2020年黄河流域(河南段)耕地生态功能高水平区域减少且稳定在新乡市和开封市,其位于黄河流域(河南段)下游,农副产品资源丰富,生态环境好,是全国重要的农业种植区、优质农产品主产区和粮食核心区。1990-2020年随着城市建设的加快,作为省会城市的郑州市耕地非农化速度加快,耕地面积锐减,而且破碎化严重,其生态功能不断下降。1990-2020年三门峡市由于过度投放农药化肥,耕地化学负荷增加,其生态功能由一般水平下降为低水平。伴随着生态功能高水平和一般水平区域减少,黄河流域(河南段)耕地生态功能整体呈现逐年减少的态势。

图8 黄河流域(河南段)耕地社会功能空间变化

图9 黄河流域(河南段)耕地生态功能空间变化

3.2.4 耕地文化功能空间变化

1990-2020年黄河流域(河南段)各市耕地文化功能呈现总体增强的趋势(图10)。功能高值区域逐渐扩大并占据整个研究区。市域尺度上,1990-2020年,郑州市和洛阳市的耕地文化功能最强。同时,郑州市近年大力发展都市型现代农业发展规划,倡导多功能农业发展,为其提供政策支持。在越来越多的耕地景观文化功能需求和比较利益对比之下,郑州市和洛阳市依托现有农业资源、文化底蕴以及紧邻黄河的优势,大力发展乡村旅游、民俗旅游;并且城市化快速发展使得其交通便利,时间成本小,因此耕地文化功能也得到发展。

图10 黄河流域(河南段)耕地文化功能空间变化

3.3 演化阶段与权衡协同分析

3.3.1 演化阶段

本文根据功能间层次性和主从性将1990-2020年黄河流域(河南段)多功能变化分为6个阶段(表3)。1990-1995年,该阶段功能层次关系为生态功能>生产功能>社会功能>文化功能,生态功能和生产功能处于主导。1995-2000年和2000-2005年两阶段随生产功能上升和生态功能下降发生功能相互作用,其层次关系变化为生产功能>生态功能>社会功能>文化功能。2005-2010年,该阶段功能层次关系为生态功能>生产功能>社会功能>文化功能。1990-2010年4个阶段黄河流域(河南段)的主导功能为生态功能和生产功能。2010-2015年和2015-2020年两阶段随生产功能、文化功能上升和社会功能、生态功能下降发生复杂的功能相互作用,生产功能和文化功能处于主导。随着物质水平的提高以及生活水平的改善,人民对耕地的需求由单一的生产利用逐渐向更具观光旅游性、文化教育性的多元耕地利用转变,黄河流域(河南段)文化功能逐渐提高。同时,经济的快速发展以及人口的不断增长给黄河流域(河南段)农田生态系统造成巨大威胁,黄河流域(河南段)生态功能在2009年之后急剧下降。

表3 1990-2020年黄河流域(河南段)耕地多功能演化阶段

3.3.2 权衡协同分析

本文对6个阶段的多功能权衡协同度分别进行了测算。1990-1995年间,黄河流域(河南段)生产功能-文化功能与社会功能-生态功能之间在波动中保持协同发展,生产功能-社会功能、生产功能-生态功能、文化功能-社会功能和文化功能-生态功能之间整体上保持权衡发展状态,且权衡关系占到66.67%,这一阶段权衡关系占主导地位。由图11可以看出,协同关系表现最强烈的是生产功能-文化功能,耕地的生产功能是文化功能得以实现的基础;权衡关系表现最强烈的则是生产功能-社会功能,黄河流域(河南段)强大的生产功能来自于耕地的集约化、规模化利用,丰富的耕地资源以及农业劳动力的迅速转移为耕地的集约化、规模化利用创造了条件,从而具有强大的生产功能,但是随着劳动人口的大量流出,这一社会功能也在逐步减弱。其余各功能之间权衡或者协同关系的强度偏弱,现阶段整体表现出较强的耕地多功能之间的排斥性。

在1995-2000年间,多功能权衡协同度为正相关的有生产功能-社会功能、生产功能-生态功能和社会功能-生态功能,为负相关的有生产功能-文化功能、文化功能-社会功能和文化功能-生态功能,这一阶段协同与权衡关系各占50%。由图11可以看出,协同关系最强烈的是生产-社会,农户主要依靠耕地种植传统粮食作物为生,因此生产与社会功能呈促进状态;然而多功能间权衡关系表现最强烈的是生产功能-文化功能,并且生产功能-文化功能由上一阶段的协同关系转为这一阶段的权衡关系。

在2000-2005年间,多功能权衡协同度处于正状态的有社会功能-生态功能、文化功能-社会功能以及文化功能-生态功能,处于负状态的有生产功能-社会功能、生产功能-生态功能以及生产功能-文化功能,这一阶段协同与权衡关系呈持平状态。由图11可知,文化功能-社会功能协同关系最强烈,表明景观农业和文化农业的开发经济效益已显现,已能够拉动农村家庭收入的增加、就业保障能力及生活经济能力的提升;权衡关系最强的是生产-社会,该区域耕地资源丰富,农业劳动力转移较快,为耕地集约化和规模化利用提供了条件,因而生产功能较强,但随着劳动人口外流,其社会功能逐渐弱化。

2005-2010年生产功能-社会功能、生产功能-文化功能以及文化功能-社会功能的多功能权衡协同度为正值,多功能权衡协同度为负值的是生产功能-生态功能、社会功能-生态功能以及文化功能-生态功能,该阶段协同与权衡关系各占50%。由图11可以看出,协同关系最强烈的为生产功能-社会功能,现代农业的发展和新型农业经营主体进入,优化了农产品种植结构,推动农户种植经济效益更高的花卉、水果等;权衡关系最强的是生产-生态,在发挥生产功能的同时,不太注重耕地的生态利用,化肥农药的使用量增加,农业的面源污染增大,进而影响耕地的生态功能。

2010-2015年生产功能-社会功能、生产功能-文化功能和文化功能-社会功能的多功能权衡协同度为正值,生产功能-生态功能、社会功能-生态功能和文化功能-生态功能整体上保持权衡发展状态,权衡协同关系占比情况与上阶段相同。由图11可知,文化功能-社会功能两功能间协同关系表现较为强烈;权衡关系最强的是文化功能-生态功能,伴随着文化功能的提高,农村居民收入增加,社会保障功能相应增加,发展文化的同时,忽略对耕地造成的生态风险,农田生态系统面临巨大压力。

图11 黄河流域(河南段)1990-2020年多功能权衡协同度

2015-2020年多功能权衡协同度为正值的是生产功能-文化功能和社会功能-生态功能,为负值的是生产功能-社会功能、生产功能-生态功能、文化功能-社会功能和文化功能-生态功能,这一阶段主要受权衡关系支配。由图11可以看出,文化功能-社会功能和文化功能-生态功能所表现出的权衡关系较为突出。这一阶段的文化功能-社会功能经历了从协同关系转变为权衡关系,文化功能-生态功能的权衡度变大。

3.4 耕地多功能影响因素分析

利用灰色关联度分析法测度黄河流域(河南段)耕地多功能变化影响因素关联性程度,由表4可知,在耕地功能导向下,黄河流域(河南段)耕地利用转型影响因素关联性程度不尽相同。整体阶段变化表明城镇化率、农业机械总动力、粮食总产量、第三产业占比是显著影响因素。城镇化率关联度均值为0.909、农业机械总动力关联度均值为0.885、粮食总产量关联度均值为0.835、第三产业占比关联度均值0.800。其余影响因素关联度均值均小于0.8。

表4 黄河流域(河南段)1990-2020年耕地多功能影响因素分析

在1990-2000年间,农业机械总动力、粮食总产量等影响因素关联系数较大,粮食总产量,第三产业占比、总人口、第一产业占比等影响因素关联系数均有较大增长。城镇化率、农业机械总动力、第二产业占比、城镇居民人均可支配收入、人均GDP、房地产开发总投资等影响因素关联系数有所减小。全影响因素关联系数平均值由1990年的0.721上升到2000年的0.777。在2000-2010年间,人均GDP、第二产业占比等影响因素关联系数较大。第二产业占比、人均GDP、城镇居民人均可支配收入、房地产开发总投资等因素关联系数均有所增大,但粮食总产量、农业机械总动力、总人口、第一产业占比等因素关联系数有所减小。全影响因素关联系数平均值由2000年的0.777上升到2010年的0.835。在2010-2020年间,城镇化率,第三产业占比等因素关联系数较大。城镇化率、粮食总产量、农业机械总动力、总人口、第三产业占比、第一产业占比均有所增大,但人均GDP、第二产业占比、城镇居民人均可支配收入、房地产开发总投资等因素关联系数有所减小。全影响因素关联系数平均值由2010年的0.835减小为2020年的0.640。

1990-2020年耕地功能转型期间,黄河流域(河南段)农业机械总动力和粮食总产量的不断增长为日益增加的耕地生产功能奠定了基础。而与生产功能密切相关的社会功能也得到了一定保障。在经济发展背景下,产业结构不断升级导致二、三产业所占比重加大,新型产业、工业企业等发展加大土地需求,引发耕地数量减少,其严重影响了耕地生态能力的持续性和稳定性。人均GDP和城镇居民人均可支配收入的不断增长为日益增加的耕地文化功能需求奠定了基础。在耕地转型过程中,影响因素关联性越大,调控该因素对转型目标的驱动越强。未来黄河流域(河南段)应立足耕地转型中的多功能变化特征,把握人民对耕地功能需求的方向,保证人均GDP和农民以及城镇居民收入的持续提高,为人民日益增长的精神需求提供物质基础,增加农业生产性投资,提高耕地生产能力,健全土地制度管理,缓解因产业结构变化所引起的耕地数量减少问题。

4 讨 论

耕地利用转型关键环节在于揭示社会经济转型中耕地利用形态变迁。本文在构建黄河流域(河南段)耕地多功能评价指标体系的基础上定量测度耕地多功能值,揭示其时空演化规律,并以耕地利用功能转型为切入点对耕地转型问题进行研究。与杨雪等[25]基于北京市的耕地多功能演变及其关联性研究相比,突破了单一从时间维度上研究耕地多功能演变及其关联性的局限性,有利于进一步探究和准确把握耕地多功能的时空演化规律。根据1990-2020年间黄河流域(河南段)耕地多功能变化情况分析得知,2010年左右,黄河流域(河南段)耕地发生了从耕地生产功能和生态功能到生产功能和文化功能主导功能层次的改变。

土地功能是土地产出和服务的关键所在,也是今后耕地利用转型研究中的重点。长时间序列的耕地多功能权衡与协同关系分析对耕地保护和区域可持续发展具有重要意义。本文主要借鉴了耕地利用转型的最新研究成果,基于土地系统功能权衡度(LFTD)模型理论,构建了耕地利用功能转型的理论分析框架,探讨耕地利用转型进程中耕地多功能间的互动机理。从研究分析结果来看黄河流域(河南段)耕地各项功能之间协同性比较差,所以有必要对耕地多功能协同性降低趋势细致分析,探寻耕地功能与价值,理性对待耕地各项功能的转变特征与关系变化。另外,通过灰色关联分析发现经济发展水平、人民生活水平、产业结构变化、科学技术进步引导了耕地功能转型。这与向敬伟、李全峰等[14,17]关于不同地区尺度下耕地转型驱动力研究结果相似。经济快速发展带动了人民生活水平提高、产业结构升级和科学技术进步,其直接带来了投入要素和方向的变化,进而影响了耕地数量、结构、功能等属性变化。

基于本文的研究结果,从全流域及各地级市的耕地多功能现实情况,提出如下的耕地利用优化策略。黄河流域(河南段)地域辽阔,各地区经济发展水平、城镇化进程及气候差异等因素导致耕地利用开发差异较大,且耕地社会与生态功能较弱。在黄河流域(河南段)各地市地理条件难以改变的情况下,需要重点解决耕地利用开发不平衡问题。构建有利于各功能协同发展的政策机制。在政策上可以增加农业投入专项资金,重点改善落后地区农业生产基本条件,完善农业生产的外部环境保障条件,稳定耕地生产功能,提升生态功能与社会功能。同时,推动其农业现代化进程,提升耕地利用的规模化效益。黄河流域(河南段)耕地资源较为丰富,但单一种植业生产对农民增收以及农业发展推进较为缓慢,应严格把控耕地利用环节,推动耕地多元化利用,不同农作物交替种植,增强不同地区的生态安全水平。另外需要加强黄河流域(河南段)土地利用管理,保障耕地功能协调。严格控制建设用地不占或少占优质耕地,减少因产业结构过度调整、建设用地滥占、乱占等原因产生耕地规模下降情况,政府应从宏观层面规划不同片区的农业生产力布局,由增产转向提质,促进农业经济贡献向更高形态、更高质量的可持续发展方向转型。保障耕地功能有效发挥,促进耕地生态功能与生产、生活、文化功能相协调。

5 结 论

立足黄河流域(河南段)耕地资源禀赋,本文以耕地多功能理论为导向,构建黄河流域(河南段)耕地多功能解析框架和功能分类评价体系,把耕地功能划分为生产功能、社会功能、生态功能以及文化功能并揭示耕地多功能的演变规律,明确不同转型阶段黄河流域(河南段)的耕地主导功能,在此基础上运用土地系统功能权衡度(LFTD)模型进行权衡协同分析,探讨耕地转型过程中耕地多功能之间产生的复杂变化以及相互影响机制,主要结论如下:

1)1990-2020年黄河流域(河南段)耕地多功能整体呈现波动式上升趋势。由于粮食作物单产水平和农业机械总动力的提高,黄河流域(河南段)耕地生产功能持续增强;随着农民人均纯收入提高,黄河流域(河南段)耕地社会功能指数也呈小幅度增长;同时化肥使用量的持续增加致使黄河流域(河南段)耕地生态功能指数在2010年之后出现下降趋势;随着文化投资以及农业观光园面积的增加,黄河流域(河南段)耕地文化功能持续增强。

2)根据功能层次性将1990-2020年耕地多功能变化分为6个阶段。1990-1995、1995-2000、2000-2005、2005-2010年前4个阶段,生产功能和生态功能处于主导地位,2010-2015、2015-2020年后两个阶段功能间发生复杂作用,生产功能和文化功能处于主导地位。

3)在不同阶段耕地多功能之间的作用关系存在着“权衡关系为主-权衡协同关系相当-权衡关系为主”的演化特征。生产、社会、生态与文化功能之间错综复杂的权衡协同关系,以及6个时期主导功能的改变,共同佐证了黄河流域(河南段)在2010年前后完成了耕地功能方面的转型。

4)耕地转型影响因素关联性随时间变化而不同。1990-2020年影响因素关联性变化显示:城镇化率、农业机械总动力、粮食总产量、第三产业占比是显著影响因素。

[1] 刘宝涛,陆鹏,刘帅,等.中国粮食主产区耕地多功能时空格局及其优化[J].华东经济管理,2021,35(12):92-99.

Liu Baotao, Lu Peng, Liu Shuai, et al. The spatio-temporal pattern and optimization of multifunctional cultivated land in China[J]. East China Economic Management, 2021, 35(12): 92-99. (in Chinese with English abstract)

[2] 张英男,龙花楼,戈大专,等.黄淮海平原耕地功能演变的时空特征及其驱动机制[J].地理学报,2018,73(3):518-534.

Zhang Yingnan, Long Hualou, Ge Dazhuan, et al. Farmland function evolution in the Huang-Huai-Hai Plain: processes, patterns and mechanisms[J]. Journal of Geographical Sciences, 2018, 73(3): 518-534. (in Chinese with English abstract)

[3] Grainger A.The Future Role of Tropical Rain Forests in the WorldForestEconomy[D]. England: University of Oxford,1986.

[4] Defries R S, Foley J A, Asner G P. Land-use choices: Balancing human needs and ecosystem function[J]. Frontiers in Ecology & the Environment, 2004, 2(5): 249-257.

[5] Lambin E F, Meyfroidt P. Land use transitions: Socio-ecological feedback versus socio-economic change[J]. Land Use Policy, 2010, 27(2): 108-118.

[6] 龙花楼.土地利用转型:土地利用/覆被变化综合研究的新途径[J].地理与地理信息科学,2003,19(1):87-90.

Long Hualou. Land use transition: A new integrated approach of land use/cover change study[J]. Geography and Geo-Information Science, 2003, 19(1): 87-90. (in Chinese with English abstract)

[7] 李全峰,胡守庚,瞿诗进. 1990-2015年长江中游地区耕地利用转型时空特征[J]. 地理研究,2017,36(8):1489-1502.

Li Quanfeng, Hu Shougeng, Qu Shijin. Spatiotemporal characteristics of cultivated land use transition in the Middle Yangtze River from 1990 to 2015[J]. Geographical Research, 2017, 36(8): 1489-1502. (in Chinese with English abstract)

[8] 付慧,刘艳军,孙宏日,等. 京津冀地区耕地利用转型时空分异及驱动机制[J]. 地理科学进展,2020,39(12):1985-1998.

Fu Hui, Liu Yanjun, Sun Hongri, et al. Spatiotemporal characteristics and dynamic mechanism of cultivated land use transition in the Beijing-Tianjin-Hebei region[J].Progress in Geography, 2020, 39(12): 1985-1998. (in Chinese with English abstract)

[9] 龙花楼,李婷婷.中国耕地和农村宅基地利用转型耦合分析[J].地理学报,2012,67(2):201-210.

Long Hualou, Li Tingting. Analysis of the coupling of farmland and rural housing land transition in China[J]. Acta Geographica Sinica, 2012, 67(2): 201-210. (in Chinese with English abstract)

[10] 高金龙,刘彦随,陈江龙.苏南地区农村宅基地转型研究:基于利用状态的视角[J].自然资源学报,2021,36(11):2878-2891.

Gao Jinlong, Liu Yansui, Chen Jianglong. Transition of rural housing land in Southern Jiangsu, China: Evidences from the utilization status perspective[J]. Journal of Natural Resources, 2021, 36(11): 2878-2891. (in Chinese with English abstract)

[11] 许凤娇,吕晓,陈昌玲.山东省城乡建设用地转型的时空格局[J].自然资源学报,2017,32(9):1554-1567.

Xu Fengjiao, Lu Xiao, Chen Changling. Spatial-temporal pattern of urban-rural construction land transition in Shandong Province[J]. Journal of Natural Resources, 2017, 32(9): 1554-1567. (in Chinese with English abstract)

[12] 瞿诗进,胡守庚,童陆亿,等. 长江中游经济带城镇建设用地转型的时空特征[J]. 资源科学,2017,39(2):240-251.

Qu Shijin, Hu Shougeng, Tong Luyi, et al. Spatiotemporal patterns of urban land use transition in the middle Yangtze River Economic Belt[J]. Resources Science, 2017,39(2):240-251. (in Chinese with English abstract)

[13] 王瑾,赵辰,韩苗. 城乡建设用地转型与乡村转型协调发展评价及障碍因子诊断[J]. 中国农业资源区划,2022,43(6):140-152.

Wang Jin, Zhao Chen, Han Miao. Evaluation of coordinated development between urban-rural construction land transition and rural transformation and diagnosis of obstacle factors[J]. Chinese Journal of Agricultural Resources and Regional Planning, 2022, 43(6): 140-152. (in Chinese with English abstract)

[14] 向敬伟,李江风,曾杰.鄂西贫困县耕地利用转型空间分异及其影响因素[J].农业工程学报,2016,32(1):272-279.

Xiang Jingwei, Li Jiangfeng, Zeng Jie. Spatial difference and its influence factors of cultivated land transition of poverty counties in west of Hubei[J]. Transactions of the Chinese Society of Agricultural Engineering (Transactions of the CSAE), 2016, 32(1): 272-279. (in Chinese with English abstract)

[15] 宋小青,吴志峰,欧阳竹.耕地转型的研究路径探讨[J].地理研究,2014,33(3):403-413.

Song Xiaoqing, Wu Zhifeng, Ouyang Zhu. Route of cultivated land transition research[J].Geographical Research, 2014, 33(3): 403-413. (in Chinese with English abstract)

[16] 宋小青,吴志峰,欧阳竹.1949年以来中国耕地功能变化[J].地理学报,2014,69(4):435-447.

Song Xiaoqing, Wu Zhifeng, OuYang Zhu. Changes of cultivated land function in China since 1949[J]. Acta Geographica Sinica, 2014, 69(4): 435-447. (in Chinese with English abstract)

[17] 李全峰.长江中游地区耕地利用转型特征与机理研究[D].武汉:中国地质大学,2017.

Li Quanfeng. The Characteristic and Mechanism of the Cultivated Land Use Transition in the Middle Yangtze River Region[D]. Wuhan: China University of Geosciences, 2017. (in Chinese with English abstract)

[18] 龙华楼. 论土地利用转型与乡村转型发展[J]. 地理科学进展,2012,31(2):131-138.

Long Hualou. Land use transition and rural transformation development[J]. Progress in Geography, 2012, 31(2): 131-138. (in Chinese with English abstract)

[19] Groot R, Wilson M A, Boumans R. A typology for the classification, description and valuation of ecosystem functions, goods and services[J]. Ecological Economics, 2002,41(3):393-408.

[20] 姜广辉,张凤荣,孔祥斌,等.耕地多功能的层次性及其多功能保护[J].中国土地科学,2011,25(8):42-47.

Giang Guanghui, Zhang Fengrong, Kong Xiangbin, et al. The different levels and the protection of multi-functions of cultivated land[J]. China Land Science, 2011, 25(8): 42-47. (in Chinese with English abstract)

[21] Vereijken P H. Transition to multifunctional land use and agriculture[J]. NJAS-Wageningen Journal of Life Sciences, 2003, 50(2): 171-179.

[22] 宋小青,欧阳竹.耕地多功能内涵及其对耕地保护的启示[J].地理科学进展,2012,31(7):859-868.

Song Xiaoqing, Ouyang Zhu. Connotation of multifunctional cultivated land and its implications for cultivated land protection[J]. Progress in Geography, 2012, 31(7): 859-868. (in Chinese with English abstract)

[23] 蔡运龙.中国农村转型与耕地保护机制[J].地理科学,2001,21(1):1-6.

Cai Yunlong. The mechanisms of cropland conservation in Chinese rural transformation[J]. Scientia Geographica Sinica, 2001, 21(1): 1-6. (in Chinese with English abstract)

[24] Antonio G S, Alberto G G. A comprehensive assessment of multifunctional agricultural land-use systems in Spain using a multi-dimensional evaluative model–Science Direct[J]. Agriculture, Ecosystems & Environment, 2007, 120(1): 82-91.

[25] 杨雪,谈明洪.北京市耕地功能空间差异及其演变[J].地理研究,2014,33(6):1106-1118.

Yang Xue, Tan Minghong. Spatial differences and evolution of arable land functions in Beijing[J]. Geographical Research, 2014, 33(6): 1106-1118. (in Chinese with English abstract)

[26] 辛芸娜,孔祥斌,郧文聚. 北京大都市边缘区耕地多功能评价指标体系构建:以大兴区为例[J]. 中国土地科学,2017,31(8):77-87.

Xin Yunna, Kong Xiangbin, Yun Wenju. Design and application of multi-functional evaluation index system for cultivated land in metropolitan fringe of Beijing: A case study in Daxing district[J]. China Land Science, 2017,31(8):77-87. (in Chinese with English abstract)

[27] Sandhu H S, Wratten S D, Cullen R, et al. The future of farming: The value of ecosystem services in conventional and organic arable land. An experimental approach[J]. Ecological Economics, 2008, 64(4): 835-848.

[28] 范业婷,金晓斌,项晓敏,等.苏南地区耕地多功能评价与空间特征分析[J].资源科学,2018,40(5):980-992.

Fan Yeting, Jin Xiaobin, Xiang Xiaomin, et al. Evaluation and spatial characteristics of arable land multi-function in southern Jiangsu[J]. Resources Science, 2018, 40(5): 980-992. (in Chinese with English abstract)

[29] Song X, Huang Y, Wu Z, et al. Does cultivated land function transition occur in China?[J]. Journal of Geographical Sciences, 2015, 25(7): 817-835.

[30] 王成,彭清,唐宁,等. 2005-2015年耕地多功能时空演变及其协同与权衡研究:以重庆市沙坪坝区为例[J]. 地理科学,2018,38(4):590-599.

Wang Cheng, Peng Qing, Tang Ning, et al. Spatio-temporal evolution and the synergy and trade-off relationship of cultivated land multi-function in 2005-2015: A case of Shapingba district, Chongqing city[J]. Scientia Geographica Sinica, 2018, 38(4): 590-599. (in Chinese with English abstract)

[31] 杨雪,谈明洪.近年来北京市耕地多功能演变及其关联性[J].自然资源学报,2014,29(5):733-743.

Yang Xue, Tan Minghong. Changes and relationships of arable land functions in Beijing in recent years[J].Journal of Natural Resources, 2014, 29(5): 733-743. (in Chinese with English abstract)

[32] 陈丽.黄淮海平原耕地多功能效应及保护补偿研究[D].北京:中国农业大学,2016.

Chen Li. Study on Multifunction Effect of Cultivated Land and Compensation for Cultivated Land Protection in Huang-Huai-Hai Plain[D]. Beijing: China Agricultural University, 2016. (in Chinese with English abstract)

[33] 卫新东,林良国,罗平平,等.耕地多功能耦合协调发展时空格局与驱动力分析[J].农业工程学报,2022,38(4):260-269.

Wei Xindong, Lin Liangguo, Luo Pingping, et al. Spatiotemporal pattern and driving force analysis of multi-functional coupling coordinated development of cultivated land[J]. Transactions of the Chinese Society of Agricultural Engineering (Transactions of the CSAE), 2022, 38(4): 260-269. (in Chinese with English abstract)

[34] 李怡,方斌,李裕瑞,等.城镇化进程中耕地多功能权衡/协同关系演变及其驱动机制[J].农业工程学报,2022,38(8):244-254.

Li Yi, Fang Bin, Li Yurui, et al. Trade-off and synergy evolution of farmland functions and its dynamic mechanism in the process of urbanization[J]. Transactions of the Chinese Society of Agricultural Engineering (Transactions of the CSAE), 2022, 38(8): 244-254. (in Chinese with English abstract)

[35] MillenniumAssessment.[M].2005.

[36] Jeanne D, Tina R. Choice experiment, multiple programmers contingent valuation and landscape preferences:How can we support the land use decision making process[J].Land Use Policy, 2012, 29(4): 846-854.

[37] 陈星宇,王枫,李灿. 珠三角地区耕地多功能空间差异与影响因素分析[J]. 地域研究与开发,2017,36(1):130-136.

Chen Xingyu, Wang Feng, Li Can. Spatial differences and influencing factors of arable land multi-functions in Pearl River Delta[J]. Areal Research and Development, 2017, 36(1): 130-136. (in Chinese with English abstract)

[38] 唐春云. 城乡融合发展背景下耕地多功能时空演进及影响因素研究[D]. 广州:华南理工大学,2021.

Tang Chunyun. Research on the Spatio-Temporal Evolution and Influencing Factors of Cultivated Land Under the Background of Urban-Rural Integration Development: A Case Study of Guangzhou[D]. Guangzhou: South China University of Technology, 2021. (in Chinese with English abstract)

[39] 喻立. 湖北省耕地多功能演化特征及协同发展路径研究[D]. 武汉:中国地质大学,2021.

Yu Li. Research on Multifunctional Evolutionary Characteristics of Cultivated Land and the Path of Cooperative Development in Hubei Province[D]. Wuhan: China University of Geosciences, 2021. (in Chinese with English abstract)

[40] 许多艺,濮励杰,黄思华,等. 江苏省耕地多功能时空动态分析及对耕地数量变化响应研究[J]. 长江流域资源与环境,2022,31(3):575-587.

Xu Duoyi, Pu Lijie, Huang Sihua, et al. Spatial and temporal dynamic analysis of cultivated land multifunction in Jiangsu province and its response to cultivated land change[J]. Resources and Environment in the Yangtze Basin, 2022, 31(3): 575-587. (in Chinese with English abstract)

[41] Peng J, Liu Z C, Liu Y X, et al. Multifunctionality assessment of urban agriculture in Beijing city, China[J]. Science of the Total Environment, 2015, 537(15): 343-351.

[42] 孙艺杰,任志远,赵胜男.关中盆地生态服务权衡与协同时空差异[J].资源科学,2016,38(11):2127-2136.

Sun Yijie, Ren Zhiyuan, Zhao Shengnan. Spatial-temporal difference analysis of ecosystem service trade-off and synergy in the Guanzhong Basin of China[J]. Resources Science, 2016, 38(11): 2127-2136. (in Chinese with English abstract)

[43] Liu Y Q, Long H L. Land use transitions and their effects on water environment in Huang-Huai-Hai Plain, China[J]. Land Use Policy, 2015, 47: 293-301.

[44] 徐良. 湖北省耕地多功能评价及时空演变研究[D]. 武汉:华中师范大学,2017.

Xu Liang. Researches on Multifunction Evaluation and Spatial-temporal Variation Characteristic of Cultivated Land in Hubei Province[J]. Wuhan: Central China Normal University, 2017. (in Chinese with English abstract)

[45] 谢高地,张彩霞,张雷明,等. 基于单位面积价值当量因子的生态系统服务价值化方法改进[J]. 自然资源学报,2015,30(8):1243-1254.

Xie Gaodi, Zhang Caixia, Zhang Leiming, et al. Improvement of the evaluation method for ecosystem service value based on per unit area[J]. Journal of Natural Resources, 2015, 30(8): 1243-1254. (in Chinese with English abstract)

[46] 朱从谋,李武艳,杜莹莹,等. 浙江省耕地多功能价值时空变化与权衡-协同关系[J]. 农业工程学报,2020,36(14):263-272.

Zhu Congmou, Li Wuyan, Du Yingying, et al. Spatial-temporal change, trade-off and synergy relationships of cropland multifunctional value in Zhejiang province, China[J]. Transactions of the Chinese Society of Agricultural Engineering (Transactions of the CSAE), 2020, 36(14): 263-272. (in Chinese with English abstract)

[47] 李鸿健,任志远,刘焱序,等. 西北河谷盆地生态系统服务的权衡与协同分析:以银川盆地为例[J]. 中国沙漠,2016,36(6):1731-1738.

Li Hongjian, Ren Zhiyuan, Liu Yanxu, et al. Tradeoffs- synergies analysis among ecosystem services in Northwestern Valley Basin: Taking Yinchuan Basin as an example[J]. Journal of Desert Research, 2016, 36(6): 1731-1738. (in Chinese with English abstract)

Spatial-temporal pattern evolution and trade-off relationship of cultivated land multifunction in the Yellow River Basin (Henan Section)

Niu Haipeng1,2, ZhaoXiaoming1, Xiao Dongyang1,2※, AnRan1, LiuMengmeng1

(1.,454000,;2.,,454000,)

Multi-functional trade-off and synergy of cultivated land can be accurately quantified to characterize the hidden form of cultivated land. In this study, the multi-functional analytical framework was constructed to evaluate the functional classification of cultivated land in the Yellow River Basin (Henan section) using the time series social and economic development data from 1990 to 2020. The function of cultivated land was firstly divided into the production, social, ecological, and cultural function. The multi-functional index of cultivated land was then calculated to reveal the multi-functionality evolution of cultivated land. The dominant function was clarified for the cultivated land at different stages of transformation. After that, a land system function trade-off degree (LFTD) model was selected for the trade-off and collaborative analysis. As such, the hidden form of cultivated land use was determined to explore the complex evolution and influence mechanism of cultivated land multi-function in the process of cultivated land transformation. The results showed that: 1) The multi-function of cultivated land showed a fluctuating upward trend from 1990 to 2020. Specifically, the production function of cultivated land continued to increase, due to the ever-increasing yield level of grain crops and the total power of agricultural machinery. The social function index of cultivated land also increased slightly with the increase of per capita net income of farmers. Nevertheless, a downward trend was found in the ecological function index of cultivated land, particularly for the use of chemical fertilizers after 2010. Fortunately, the cultural function of cultivated land increased significantly with the increase of cultural investment and agricultural sightseeing garden area. 2) Six stages were divided for the variation in the multifunctionality of cultivated land from 1990 to 2020, according to the functional hierarchy. The production and ecological functions were dominated in the first four stages of 1990-2010, while the production and cultural functions were in the last two stages of 2010-2020, indicating the more complicated relationship between functions. 3) The interaction among the production, social, ecological, and cultural functions of cultivated land showed the evolution characteristics of “trade-off was dominant-trade-off and synergistic is balanced-trade-off is dominant” from 1990 to 2020. A significant transformation was observed in the cultivated land function after 2010. 4) The correlation coefficients were varied with the time from 1990 to 2020, in term of the influencing factors of cultivated land transformation. Moreover, the significant influencing factors were also determined as the urbanization rate, total power of agricultural machinery, total grain output, and proportion of tertiary industry. The hidden morphological changes of cultivated land were greatly contributed to the transformation of cultivated land use. The finding can provide a strong reference to construct the regulation path of the green transformation and the evolution process of human-land relationship for the sustainable use of cultivated land.

land use; cultivated land multifunction; trade-off/synergy; recessive morphology; function trade-off degree model of land system; Yellow River Basin (Henan Section)

10.11975/j.issn.1002-6819.2022.23.024

F301.21

A

1002-6819(2022)-23-0223-14

牛海鹏,赵晓鸣,肖东洋,等. 黄河流域(河南段)耕地多功能时空格局演变及其权衡协同关系[J]. 农业工程学报,2022,38(23):223-236.doi:10.11975/j.issn.1002-6819.2022.23.024 http://www.tcsae.org

Niu Haipeng, Zhao Xiaoming, Xiao Dongyang, et al. Spatial-temporal pattern evolution and trade-off relationship of cultivated land multifunction in the Yellow River Basin (Henan Section)[J]. Transactions of the Chinese Society of Agricultural Engineering (Transactions of the CSAE), 2022, 38(23): 223-236. (in Chinese with English abstract) doi:10.11975/j.issn.1002-6819.2022.23.024 http://www.tcsae.org

2022-09-24

2022-11-07

国家自然科学基金项目(42271283;42201297);河南省高校科技创新团队支持计划(22IRTSTHN008)

牛海鹏,博士,教授,博士生导师,研究方向为土地资源管理。Email:niuhaipeng@126.com

肖东洋,博士,讲师,研究方向为土地资源管理。Email:xdyhpu@163.com