长沙市典型园林植物叶片的滞尘等级与模式识别研究

廖慧敏,师凤起,李明,朱逸龙

中南大学资源与安全工程学院,湖南 长沙 410083

随着中国城市化进程的不断深化,城市环境污染问题日益突出,大气颗粒物已成为诸多城市的主要污染物(柳冬香,2021)。空气颗粒物(PM10、PM2.5)可直接进入人体呼吸道或肺泡与血液中,对城市居民健康造成了严重危害(李惠娟等,2018;宋鹏程等,2018)。绿化植物叶表由于具有气孔、绒毛、腺体油脂等附属物,能有效沉降吸附空气颗粒物,且叶表面积远远大于其占地面积,具有滞留大气颗粒物的较大优势(张桐等,2017),运用绿化植物滞尘已成为缓解城市大气污染的有效途径之一。

目前国内外学者对绿化植物滞尘进行了多方位研究,如粉尘颗粒在绿化植物叶表停着(Prusty et al.,2005)、附着黏附(Freer et al.,2005;Banerjee et al.,2018;李朝梅等,2021;闫倩等,2021)的滞尘方式与传播途径,滞尘绿化植物种类与滞尘效果测定(周蕴薇等,2017;淑敏等,2018;孙应都等,2019),滞尘叶表微观结构观察(王会霞等,2015;周蕴薇等,2017;王琴等,2020;闫倩等,2021),叶面倾角、树冠结构和枝叶密度(Katia et al.,2017;张维康等,2017;王琴等,2020)与环境因子(刘晋熙,2015)对滞尘效果的影响等,但在这些研究中,对绿化植物滞尘效果定量评价方法的研究比较缺乏。中国气候南北差异大,绿化植物物种丰富,同类生活型植物滞尘各有不同,合理评价绿化植物滞尘强弱对改善城市园林绿化规划与环境具有重要意义。本文以 10种典型植物为研究对象,对其叶表特征与滞尘量进行采样测试,基于模糊聚类法(阎少宏等,2017)的分类思想,对植物叶片的滞尘等级进行区分和模式识别,以期为绿化植物滞尘的评价方法研究进行有益探索。

1 材料与指标测定方法

1.1 试验材料与试验时间

由于气候条件相同,长沙市六大城区绿化植物种类差异不大,实验地点选在长沙市岳麓区麓山南路沿线、中南大学校区及潇湘大道周边绿化带。选取株高适中,冠幅、胸径相似,且受病虫害影响较少的10种典型常绿植物作为研究对象,分别为海桐(Pittosporum tobira)、红花檵木(Loropetalum chinense)、瓜子黄杨(Buxus sinica)、金叶女贞(Ligustrum×vicaryi)、金边黄杨(Euonymus japonicus)、冬青(Llex chinensis)、月季(Rosa chinensis)、杜鹃花(Rhododendron simsii)、红叶石楠(Photinia×fraseri)、小蜡(Ligustrum sinense),当降雨量大于15 mm时,认为植物叶片上的降尘被洗刷干净,便可采集叶片(徐晓梧等,2017)。因此本实验选在2017年春季4月进行,在实验开始前长沙下过一次暴雨,天气连晴10天后根据实验需要分批次采样,且采样期间均为晴天。采样时将待测植物的树冠叶片生长位置分上、中、下不同叶层,选择健康、叶绿素含量正常,大小相近,无病虫害影响的内部叶与外部叶,坚持不同叶层都被选择到且不同叶层数量相等的原则进行采样。

1.2 评价指标测定方法

1.2.1 叶表面积测定

同一天对每种植物采集 60片叶片,在实验室用蒸馏水浸泡2 h后,将叶片表面附着物用软刷充分清洗干净,镊子抖动夹出后放白纸上自然晾干备用。叶表面积采用打孔称质量法(史琛媛等,2015)进行测量,取20片叶片进行打孔,打孔时避开叶片中心叶脉,打孔的圆孔直径为6 mm,将叶片打孔的小圆片用万分之一分析天平称质量,叶表面积计算公式为:

式中:

m1——打孔前20片叶片的质量(mg);

m2——20个打孔圆片的质量(mg);

S——叶表面积(cm2)。将10种植物的单叶叶表面积重复测量3次算平均值,据此计算每种植物20片叶片的叶表面积平均值。

1.2.2 叶表气孔密度与绒毛测定

将清洗晾干备用的 20片叶片在叶脉两侧中部用刀片切成边长约5 mm×5 mm样品,固定在奥林巴斯SZX7体视显微镜观察平台上,观察叶表气孔与绒毛的分布密度,其中目镜与物镜放大倍数分别为10×与20×,显微镜的视场面积为0.24 mm2,在显微观察软件中确定视野面积内的气孔绒毛数量,计算叶片单位面积的气孔绒毛密度,每种植物取20片叶片进行显微重复观察处理,计算其气孔与绒毛密度平均值。

1.2.3 单位叶面积最大滞尘量

将清洗晾干备用的 20片叶样,依次静置于粉尘箱同一区域的倾斜角度,将收集到的道路粉尘颗粒物,利用粉尘发生器在室内模拟降尘,将粉尘混合物距离叶片表面2 m吹向叶样,使叶面均匀吸附粉尘,直到粉尘混合物自然从叶片表面滑落为止。单位叶面积最大滞尘量测量方法采用干洗法(史琛媛等,2015;王亚军等,2016;孙晓丹等,2017),将降尘后的叶样分别放入250 mL烧杯中,用蒸馏水浸泡2 h后,用镊子小心夹住叶片,用洗瓶反复冲洗叶片上下表面附着物,并配合软刷刷洗,使叶片上附着物充分浸洗。清洗叶片后的溶液用己知质量(m3)的定量滤纸慢速过滤,过滤完毕后,将滤纸放于 60 ℃的干燥箱中脱水,用电子天平记录滤纸脱水后质量(m4),两次结果之差即为叶片附着物质量,其计算公式为:

式中:

S——叶表面积。每种植物计算结果取20片叶样单位叶面积最大滞尘量的平均值。

1.2.4 单位叶面积自然滞尘量

单位叶面积自然滞尘量实验的叶片独立采样,于08:00、13:00和18:00 3个时间段3次采样,每次取20片叶片,一天完成取样。采样时为了防止接触到叶片,用镊子夹住叶柄,用剪刀将叶片连叶柄一齐剪下,轻轻放入塑料袋中带回实验室。将采集的植物叶片分别放入250 mL烧杯中,蒸馏水浸泡2 h后,用镊子小心夹住叶片,用洗瓶反复冲洗叶片上下表面附着物,并配合软刷刷洗,使叶片上的附着物充分浸洗下来。单位叶面积自然滞尘量采用干洗法(史琛媛等,2015;王亚军等,2016;孙晓丹等,2017)(见单位叶面积最大滞尘量),实验结果取一天中 3次采样单位叶面积自然滞尘量的平均值。

2 植物滞尘模糊聚类与模式识别方法

聚类分析是根据事物间不同特征、亲疏程度和相似性关系进行硬性分类的一种数学方法,具有非此即彼的性质,缺乏柔性。而模糊聚类理论按照聚类样本集对于全体类别加权广义欧式权距离平方和最小原则对样本指标特征值进行聚类,体现了“物以类聚”的自然分类原则(习立洋等,2020),使分类更具过渡性。

2.1 9种植物叶片评价指标的模糊聚类

2.1.1 数据标准化

(1)将10种植物中的前9种叶片进行滞尘量等级分类,组成相应论域U={x1, x2, …, x9},进行模糊聚类等级分析,第 10种植物叶片作为待识别样本U0,在模式识别中对聚类效果进行验证。滞尘等级将叶表面积、气孔密度、绒毛密度、单位叶面积自然滞尘量、单位叶面积最大滞尘量5个指标作为表达性状,即xi={xi1, xi2, …, xim}, i=1, 2, …n,得到滞尘等级聚类分析的原始矩阵U。

(2)由于量纲和绝对值意义均不同的各项植物滞尘指标不具有可比性,为平衡各滞尘指标的作用和消除差异,由式(3)对原始滞尘指标进行无量纲标准化处理。

2.1.2 构造模糊相似关系与聚类

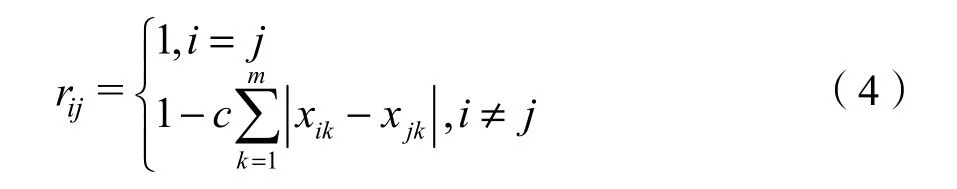

(1)利用绝对值减法建立植物滞尘指标的F相似关系,对有限论域 U={u1, u2, …, un},V={v1, v2, …,vm},若元素rij=R(ui, vj),则F矩阵表示从U—V的一个F关系,相似系数r∈[0, 1],表示两事物的彼此相似程度,其计算见式(4),其中 c取经验值0.1。

(2)将R相似矩阵改造成F等价矩阵,运用平方法求出R传递闭包 t(R),即从模糊矩阵R出发,依次求平方:R→R2→R4→…,当出现 Rk×Rk=Rk时,Rk即为传递闭包t(R)。

(3)在将R改造成模糊等价矩阵后,利用模糊矩阵的截矩阵公式(5),按不同λ值水平由大到小进行聚类。可在适当的限定值λ水平上进行截取,当λ由1逐步降为0时,由F等价关系R确定的分类所含元素由少变多,逐步归并成一类,从而获得 9种植物的滞尘等级动态聚类图。

2.1.3 F检验

(1)利用F检验公式(6)计算各λ水平下模糊聚类结果F值。

(2)将F值与各显著性水平自由度临界值进行比较,得到不同λ值F检验表。

(3)根据F检验结果,找出显著差异最明显的分类数,将9种植物叶片滞尘量划分为相应的滞尘等级。

2.2 待识别植物模式识别

将第10种植物作为待识别样本U0,4个等级识别模型与待识别样本构成论域 U上的两个模糊子集,采用贴近度对待识别样本进行滞尘等级识别,通过贴近度公式(7)算出待识别样本与识别模型的靠近程度,贴近度值越大,待识别样本与识别模型的接近程度越高,其相似度也越高,据此将待识别样本与等级模型划分为相同类型。

3 结果与分析

3.1 植物叶片滞尘评价指标

经实验测量与数据处理,10种植物叶片的叶表面积、气孔密度、绒毛密度、单位叶面积自然滞尘量、单位叶面积最大滞尘量实验结果如表1所示。在10种植物5个滞尘指标中,叶表面积、气孔密度、表面绒毛3个性状指标在10种植物间起伏波动较大。单位叶面积自然滞尘量与单位叶面积最大滞尘量两者的排序基本保持一致,但前3个性状指标的排序与植物滞尘量的高低无显著对应关系。

表1 10种植物叶片滞尘评价指标Table 1 Evaluation index of dust retention of leaves of 10 plants

3.2 9种植物叶片的滞尘聚类分析

将海桐、红花檵木、瓜子黄杨、金叶女贞、金边黄杨、冬青、月季、杜鹃花、红叶石楠9种植物叶片的5个性状指标组合成原始矩阵U,归一化处理得到矩阵 U ′。

根据式(4)计算得到 U ′的F相似矩阵R,基于最大最小法构造模糊相似矩阵,由于R8=R4×R4,得到R4模糊等价矩阵如下:

根据式(5)对不同λ水平由大到小进行聚类,当λ为0.951时,海桐与杜鹃花两种植物聚为一类,λ为0.933时,海桐、杜鹃花再与月季、冬青4种植物聚为一类。λ为0.922时瓜子黄杨与红叶石楠聚为一类,依次类推,当λ为0.838时,9种植物聚为同一类,其动态聚类图如图1所示。

图1 9种植物叶片滞尘聚类图Figure 1 Clustering diagram of dust retention of leaves of 9 plants

3.3 模糊聚类结果F检验与等级划分

利用式(6)计算λ水平下模糊聚类F值如表2所示,λ为0.910时,聚类F值为10.72,各组分类间存在显著差异。λ为0.907和0.896时,聚类F值达到极显著水平,尤以λ为 0.907时,F值达到21.41,各组分类间的差异最显著,聚类分组{u1,u6,u7,u8},{u3,u5,u9},{u2},{u4}效果最佳。据此将9种植物叶片滞尘量划分为4个等级如表3所示,即金叶女贞滞尘等级最高,红花檵木滞尘量较高,瓜子黄杨、金边黄杨与红叶石楠3种植物滞尘等级为中等,海桐、冬青、月季、杜鹃花滞尘等级最低。

表2 不同λ水平各分类的F 检验Table 2 F-test of every class under different λ levels

表3 9种植物滞尘等级Table 3 The dust retention ability rank of 9 plants

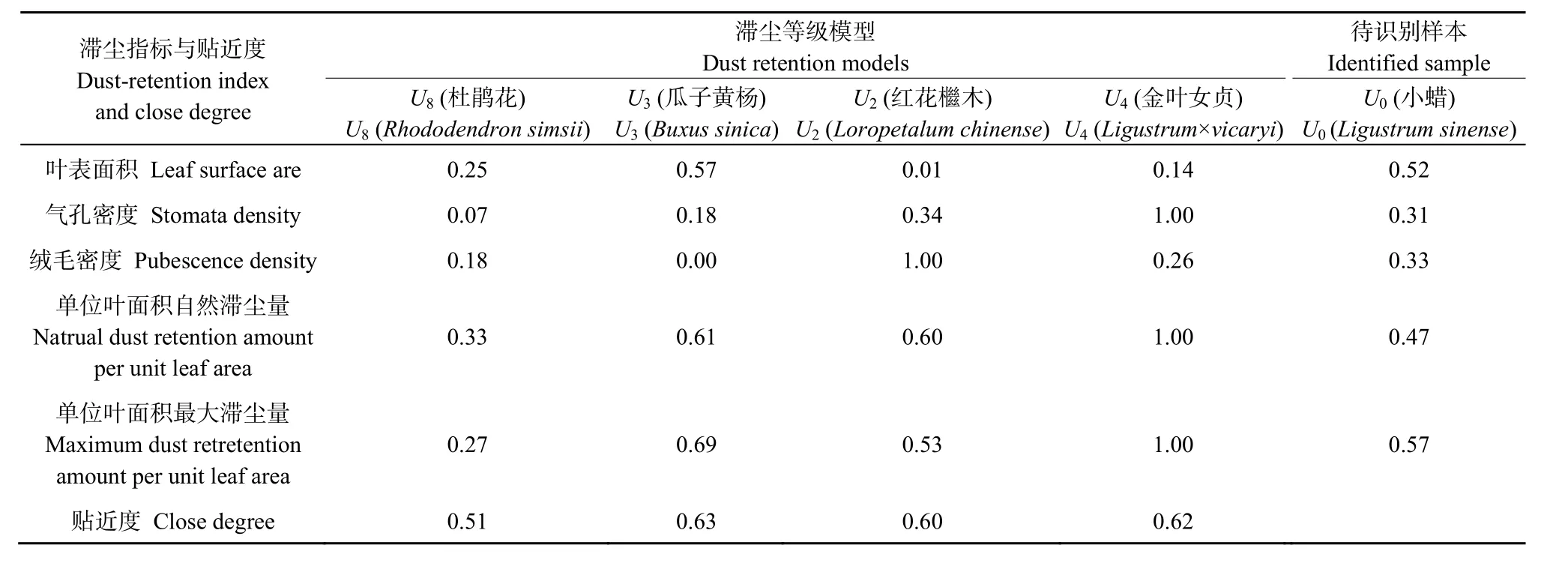

3.4 小蜡叶片滞尘的等级识别

将小蜡叶片作为待识样本U0,从4个滞尘等级中选用U8(杜鹃花)、U3(瓜子黄杨)、U2(红花檵木)、U4(金叶女贞)4种植物作为滞尘4个等级的识别模型,采用贴近度对小蜡叶片进行滞尘等级识别如表4所示,小蜡叶片与中等模型瓜子黄杨的贴近度最高,因而将小蜡划分为中等滞尘植物类型。

表4 待识别样本与等级模型贴近度Table 4 The close degree between the sample and dust retention models

4 讨论

一般而言,不同生活型植物的滞尘量存在较大差异,年滞尘量最大的是乔木(主要是阔叶树),灌木次之,草本植物最小,但灌木单位叶面积的滞尘量却要多于乔木(闫倩等,2021)。在本研究中,通过对长沙市 10种典型植物叶片的滞尘量进行模糊聚类与模糊识别,得到9种植物聚为4类时最优,以金叶女贞滞尘等级最高,这与实验测量值相符,实验测量中金叶女贞单位叶面积自然滞尘量与单位叶面积最大滞尘量分别达到 1.59 g·m-2与 9.54 g·m-2,为10种植物中最高。金叶女贞滞尘等级最高这一聚类分析结论也与孙晓丹等(2016)和赵松婷等(2016)的金叶女贞综合滞尘较强的研究结论接近,可能与金叶女贞叶表绒毛丰富,叶主脉下凹,形成了有利于粉尘沉降的立体空间结构有关。红花檵木的气孔密度和绒毛密度的测量值分别为 350 ind·mm-2和 907 ind·mm-2,在 10 种植物中排序第 2和第 1,这与聚类结果中其滞尘等级为较高的结论相符,较高的滞尘等级可能与红花檵木叶表粗糙,气孔密度高,表面绒毛密集,更易吸附PM颗粒物的特征相关(林鑫涛等,2016)。瓜子黄杨、金边黄杨与红叶石楠滞尘等级为中等,这3种植物的气孔密度分别达到247、233、212 ind·mm-2,分别排序第4、第6、第7。曹旖旎等(2016)在对9种道路绿化树木滞尘量比较中,工业区域内,红叶石楠的滞尘量在9种树木中居第6;商业交通区域内,金边黄杨的滞尘量在9种树木中居第7。海桐、冬青、月季、杜鹃花4种植物叶片滞尘等级最低,海桐的气孔密度为184 ind·mm-2,单位叶面积最大滞尘量为3.36 g·m-2,在李朝梅等(2021)对郑州市10种常见公园绿化植物滞尘量研究中,海桐的滞尘不强,这主要与其叶面光滑无毛的叶表特征有关;冬青的单位叶面积自然滞尘量为 0.63 g·m-2,单位叶面积最大滞尘量为3.09 g·m-2,在10种植物中排序较后;月季的气孔密度、单位叶面积自然滞尘量和单位叶面积最大滞尘量的测量值分别为 122 ind·mm-2、0.44 g·m-2、2.22 g·m-2,均在 10 种植物中居第10;杜鹃花的气孔密度为169 ind·mm-2,单位叶面积自然滞尘量为0.82 g·m-2,在高传友(2016)对南宁市典型园林植物滞尘效应的比较中,杜鹃花的滞尘效果最差,可能是由于其生长较为缓慢,叶片易受风力、沉降等外界环境的干扰的特性。在模式识别中,小蜡的滞尘识别等级为中等,与实验测得指标排序基本相符,其中小蜡的单位叶面积自然滞尘量与单位叶面积最大滞尘量分别为 0.98 g·m-2与6.37 g·m-2,居第5与第6,根据孙晓丹等(2017)的研究,小蜡叶表具丝状浅沟,能吸附一定量的颗粒物,但效果一般,也验证了滞尘等级与模式识别方法的可靠性。

以往研究主要通过实验手段对绿化植物的叶表结构、滞尘指标进行测量,通过叶片滞尘量单项实验指标大小直接进行滞尘强弱的比较,指标比较单一。论文对影响绿化植物叶片滞尘量的多个因素进行了滞尘综合评价,研究结论基本可靠,可为不同生活型的绿化植物滞尘效果进行分类综合评估,实现城市绿化植物的合理搭配,为园林绿化规划提供量化参考。

5 结论

(1)以长沙市 10种典型园林植物叶片为研究对象,运用模糊数学的方法将除小蜡外的9种植物聚为4类,其中金叶女贞滞尘等级最高,单位叶面积自然滞尘量与单位叶面积最大滞尘量分别达到1.59 g·m-2与 9.54 g·m-2,为 10 种植物中最高;红花檵木滞尘等级较高,气孔密度和绒毛密度的测量值分别为 350 ind·mm-2和 907 ind·mm-2,属于较多水平;瓜子黄杨、金边黄杨、红叶石楠的滞尘等级为中等,气孔密度值较低,分别为 247、233、212 ind·mm-2;海桐的单位叶面积最大滞尘量为 3.36 g·m-2,冬青的单位叶面积自然滞尘量为 0.63 g·m-2,月季的气孔密度为122 ind·mm-2,杜鹃花的气孔密度为169 ind·mm-2,这4种植物的实验测量值均较低,聚类的滞尘等级也最低,模糊聚类的分类结果与实测结论基本相符。

(2)将小蜡作为待识别样本,从低、中、较高、高的4个滞尘等级中各选用杜鹃花、瓜子黄杨、红花檵木、金叶女贞作为滞尘4个等级的识别模型,采用贴近度的方法进行识别,小蜡与瓜子黄杨的贴近度最高,因此小蜡的滞尘等级为中等。模式识别等级与指标实测值所处水平相符,验证了该绿化植物叶片滞尘等级模式识别模型的可操作性。

(3)绿化植物叶片滞尘等级模式识别为构建不同地域绿化植物滞尘评价方法提供一种新思路,且该识别方法充分考虑了绿化植物间滞尘效果分类问题的模糊性,解决了植物间滞尘量差异的过渡,使绿化植物叶片滞尘等级分类具有一定的弹性。