西南农村社区避难建筑的面积指标与配置策略研究*

谢瑞杭,周铁军,2,潘 崟

(1.重庆大学 建筑城规学院,重庆 400030; 2.山地城镇建设与新技术教育部重点实验室,重庆 400030; 3.重庆交通大学 建筑与城市规划学院,重庆 400074)

我国西南地区自然灾害频发。滑坡、泥石流与洪水等灾害涉及空间规模小,具有可预测性,能提前转移居民,一般不会造成大范围的破坏和伤亡。然而,地震具有强度大、可预防性低、突发性等特征,使其始终是西南地区面临的最严重、破坏性最强的灾害类型,也始终是西南地区防灾建设最为严峻的考验。

近20 a来,中国大陆的破坏性地震99%以上都发生在农村,且大多地震位于西南地区,农村面临的地震威胁和人员伤亡率远高于城市[1-2]。地震灾害会造成大规模的农村住房破坏[3-5],直接导致大量的人员伤亡和迫切需要避难的村民。近年来,农村社区建设受到高度重视,党和国家希望通过农村社区建设,提高农村基层防灾减灾能力[6]。

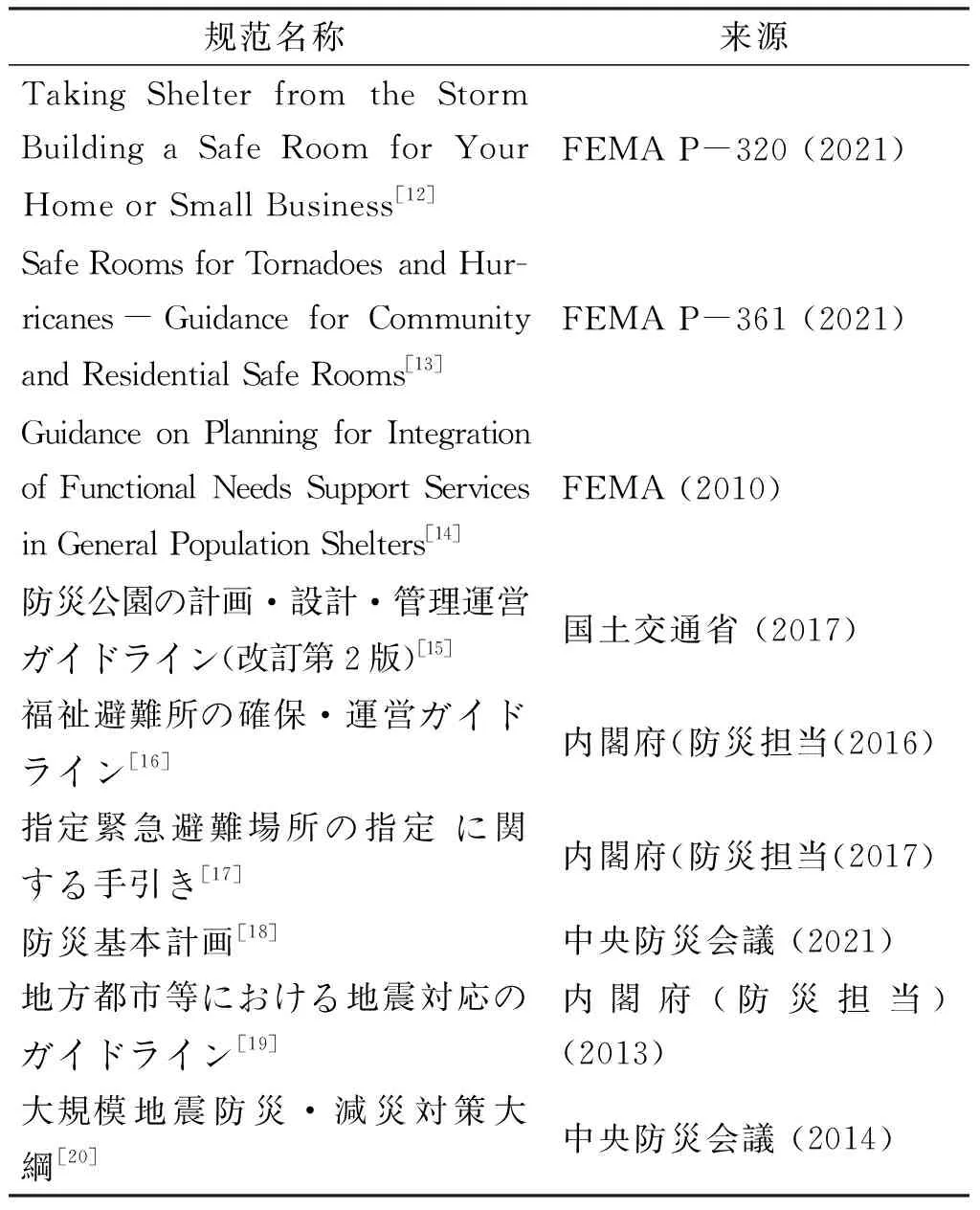

《国家综合防灾减灾规划(2016—2020年)》《城乡建设抗震防灾“十三五”规划》《中共中央国务院关于实施乡村振兴战略的意见》[7-9]等一系列国家重大发展规划和政策中,明确提出要推进避难建筑建设,提高室内避灾规模。适宜的避难建筑面积,能提供灾民充足的避难空间,也能减少在经济和资源上的巨大浪费。然而,国内外现阶段关于避难建筑的规范、标准与研究成果均倾向于城市的。在规范标准层面,中国、美国与日本的避难建筑规范都针对于城市地区(表1、表2),但是我国城市与农村在建成度、公共建筑类型及居民避难需求等方面有较大差异,城市规范中的面积指标不能直接指导农村避难建筑设计。在学界,国外对农村避难建筑面积指标的研究鲜有报道,国内的初建宇等剖析了村镇应急避难场所的规划技术指标,提出了避难救援指挥中心、避难救助场所和避难所的基本规模和服务范围[10];程丽婷利用村镇中小学作为避难建筑,对避难建筑提出了基础性的面积指标和设计要求[11]。但上述研究均未考虑西南地区特征,且没有对农村避难建筑及其用房建立更细化深入的面积指标。

表1 国外关于避难建筑的主要规范

表2 国内避难建筑规范及其主要面积指标

因此,我国对农村避难建筑的规范和研究成果尚待补充,急需可靠的面积指标和配置方法支撑,否则将导致农村避难建筑面积不足、容量计算不客观、方案针对性差、难以满足灾民的实际需求等问题,给西南地区村民的安全带来较大的隐患。

本文基于部分西南地区地震频发的背景,结合农村社区建设,重点研究避难建筑的面积指标配置问题。研究从以下三个关键问题展开:①如何协调避难建筑面积配置影响因素,提出适用的配建原则?②如何依据西南农村社区“共性”特征,提出合理的面积指标?③如何处理西南农村社区“个性”特征,提出适应性和灵活性兼顾的面积配置策略?研究以期补充完善我国避难建筑设计理论和方法,为农村避难建筑科学建设提供技术支撑。

1 西南农村社区避难建筑面积指标配置依据

首先对西南地区的区域进行界定,范围确定为四川省、贵州省、云南省、重庆市和西藏自治区等“三省一市一区”,本研究聚焦于西南地区内的地震多发地带,即川滇活动块体和青藏块体中南部[23]。

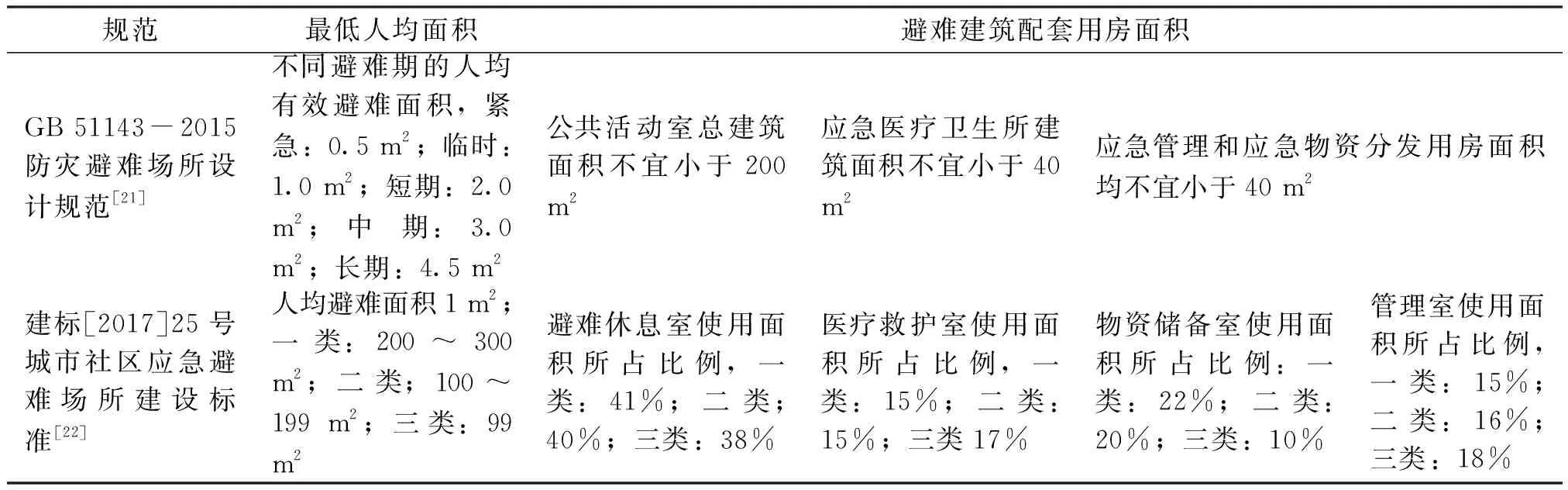

通过对国内外避难建筑的规范、研究成果[24-28]进行梳理整合和对比分析,归纳提炼了面积指标配置的影响因素:服务人口规模、空间环境特征、经济社会特征、居民避难需求、灾害类型与特征、规范标准要求以及未来发展需求共七类因素;充分考量了上述影响因素后,提出面积指标配置应遵循的原则:“平灾结合”、与相关规划协调、就近避难、应对主要灾种与应急保障等共五种原则。

接下来,对西南农村社区的特征展开剖析,结果表明:在“共性”特征方面,农村人口规模逐年降低,城乡发展不均衡,村民的住房质量不佳、人均可支配收入相对较低、人口老龄化日趋严重,主要灾种为地震灾害等;在“个性”特征方面,地形地貌差异明显,社区空间结构多样,气候条件复杂,交通水平差异,少数民族灾害脆弱性高以及局部区域主要灾种类型不甚相同等。

上述依据明确了避难建筑面积指标和配置策略的研究重点,面积指标将以西南地区“共性特征”为基础展开研究,以最低阈值和阈值范围进行控制,保证满足村民避难需求的最低要求;而面积配置策略则从“个性”特征出发,提高指标在西南地区应用的灵活性和适用性(图1)。

图1 西南农村社区避难建筑面积指标配置依据

2 西南农村社区避难建筑使用现状

遵循应对主要灾种原则,对西南地区近年来地震频率高、且出现过大地震的农村社区进行实态调研。通过抽样条件设置,调研地点选择在四川省宜宾市长宁县,共抽取了12个样本社区,测绘分析社区避难建筑,并在社区内收集了240份有效问卷,探究村民的避难建筑使用和需求。

避难建筑现状调研发现,农村社区党群服务中心是避难建筑的主要载体,除特殊情况外,每一社区都建设了党群服务中心,而配置了中小学的社区较少。党群服务中心具备较完整的功能空间,如室外场地、卫生室以及卫生间等,灾时能快速转化为避难建筑。同时,大部分党群服务中心由钢筋混凝土建造,抗震性能较好。从建设规模和服务范围来看,该类建筑的面积范围在10~1 500 m2左右,均值为1 339.50 m2,而建筑服务范围是社区空间范围,但在服务范围内存在避难距离较远的村民小组和聚居点。目前建筑在避难服务供给方面也存在较为明显的不足:一方面,缺失避难生活空间,没有考虑灾民使用的空间模数与无障碍设计;另一方面,对避难期间灾民数量的激增风险考虑不充分,倘若期间遭遇火灾,建筑安全疏散难以得到保障。

村民避难建筑使用和需求的调研表明,农村社区每户家庭人员较多,人口“老龄化”、“空心化”和“留守儿童”现象明显。另外,1~15 d内,大多数村民会自主前往党群服务中心避难,15 d后,房屋仍适于居住的村民会返回屋中。房屋不宜居住的村民,大多利用政府分发的帐篷在自宅院内宿住。实际上,在党群服务中心避难的村民都是在室外临时帐篷内宿住,部分村民需要自备床铺等。帐篷内拥挤、走道狭窄、不适宜孩子和老年人、在雨天和寒冷季节时尤感不适等问题是村民不愿意避难的原因。

总的来看,在西南农村社区,最适宜做避难建筑的公共服务设施类型为党群服务中心,同时提高室内避难规模,满足老年人和孩童的避难需求是需迫切解决的重要问题。

3 避难建筑基础指标量化

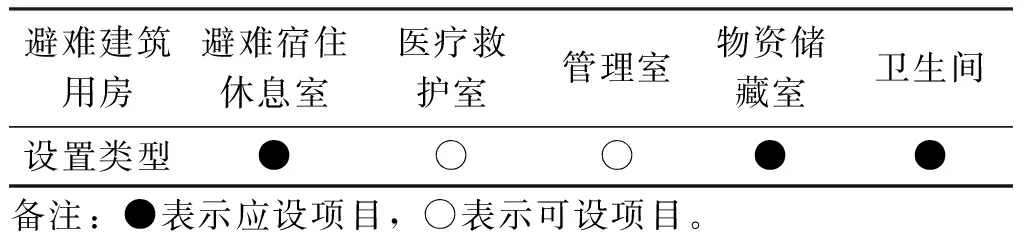

在参考了国内外避难建筑规范标准后,筛选了建设规模、避难时间、避难人口分类指标作为面积指标配置的基础指标。

3.1 建设规模分类指标

建设规模分类指标是落实避难用房面积分类分级划分,计算避难人口数量的核心要素。遵循 “平灾结合”原则,建设规模分类指标应与农村公共服务设施一致;同时,考虑到村民的避难需求和就近避难原则,若社区村民熟悉建筑的具体位置、周围环境和道路情况,将利于村民快速避难,降低路途中遭遇次生灾害的风险;另外,由于西南农村的社会关系,若建筑内避难人员皆为本社区村民,人们能较为亲近熟悉,能加强相互照顾和身心恢复。因此,参照文献[22]的相关规定,结合调研结论,将避难建筑的服务范围划定为社区的空间管辖范围。

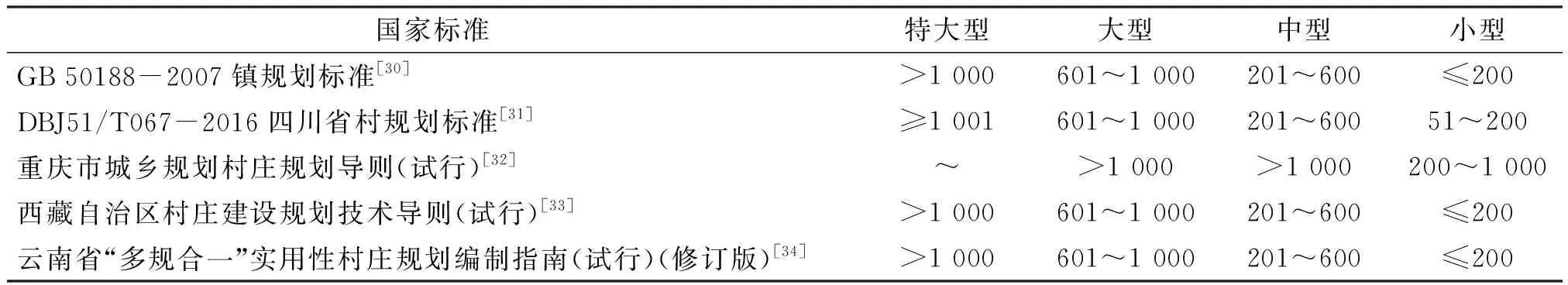

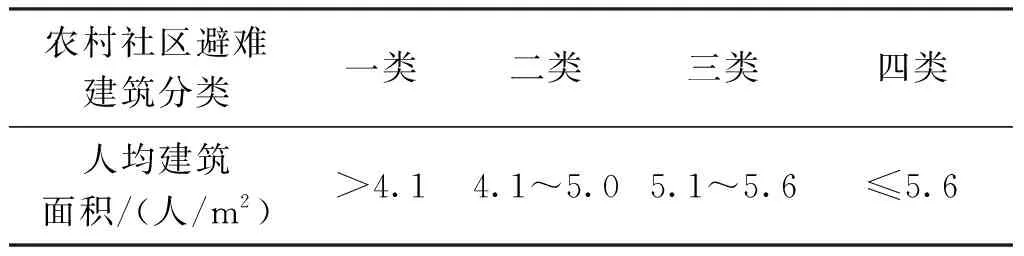

社区/村的人口规模是我国城乡基层设施配置的根本依据。我国包括西南地区在内的大部分地区,是以“一村一社区”为主要模式,而对于“多村一社区”等社区模式,仍是以主体行政村建设[29],因而参考既有村庄规范标准是适用的。目前贵州省是以定性特征来划分村庄类型和配建公共服务设施,而除了重庆市,现行国家和西南地区对村层面的人口规模划分都是四级结构,且阈值相似(表3)。考虑到西南农村社区建设政策,且四川省、云南省和西藏自治区地震更为多发,遵循与相关规划协调原则,参照上述现行规范,形成了以200人、600人、1 000人为阈值的四类配置规模(表4)。

表3 国家和西南地区现行规范划定的村庄规模类型

表4 西南农村社区避难建筑的建设规模分类指标

鉴于西南农村社区人口规模、空间环境和村民避难需求,一类避难建筑服务于一座或几座行政村、自然村合并的农村社区,这些社区人口规模较大、聚居程度较高;二类和三类避难建筑服务于保留了行政村或自然村、特色村原有范围的农村社区;最后,针对部分社区存在着散居的村民小组或聚居点,可采用第四类避难建筑作为服务点。由于西南农村社区建设仍在继续,对于新规划的社区,可按规划的社区户数和每户户均人口确定建设规模;对于既有农村社区避难建筑建设或改造,则按该社区常住人口核算建设规模。

3.2 避难时间分类指标

避难时间分类指标是理清农村社区避难建筑与城镇避难场所关系,框定避难建筑服务时间段和避难人口数量的重要因素。由于灾害类型与特征的影响,不同灾种的避难时间长短存在一定的规律,结合调研结论,充分考虑西南农村社区有限的基础条件和面临的主要灾种——地震,参照文献[21]的规定,将农村社区避难建筑的服务时间划定在紧急至短期避难时期(1~15 d)。

3.3 避难人口分类指标

避难人口分类指标是量化建筑各类用房面积规模的决定性要素。西南农村社区经济和社会发展程度不高,若把社区全部人口转入避难建筑,所需面积将极大超出“平灾结合”的公共服务设施常用面积,因而建议分批容纳灾民。同时考虑到村民避难需求,西南农村社区“老龄化”,“留守儿童”等现象较为普遍,老年人群、妇女儿童和受伤人员等灾害脆弱性较高,避难建筑应首先为上述弱势群体提供服务,如有空余位置再让房屋安全情况不清晰或者面临次生灾害威胁的灾民到室内避难,而其他人群则暂时在建筑场地上利用救灾帐篷避难。

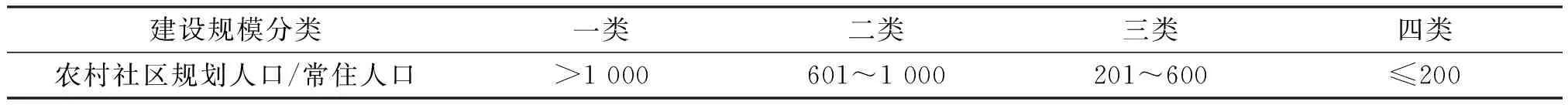

实际上,避难人口数量预测至今仍是国内外研究的难点,不同计算方法所得结果差异较大[24]。由于地震灾害是西南地区面临的主要灾种,本文选择地震作为避难人口计算的基础。结合实态调研结果,同时最大程度地容纳社区村民,研究选择了短期避难人口数量作为避难建筑的最低容纳人数。参照文献[21]相关技术规定,利用建设规模分类指标,将短期避难人数以社区内规划人口/常住人口的15%进行量化,计算得到避难人口分类指标(表5)。

表5 西南农村社区避难建筑的避难人口分类指标

4 避难功能用房面积指标筛选和测算

4.1 避难建筑用房面积指标筛选

4.1.1 避难建筑类型筛选

通过梳理现行西南农村公共服务设施的规范和政策,并且根据调研结果,发现党群服务中心是农村社区必建公共服务设施,因此该建筑被筛选为避难建筑“平灾结合”的空间载体。另外,分析规范后发现,中小学等不是西南农村社区必建设施,调研结果也表明大多数社区并未配置这类建筑,进而中小学难以普遍和广泛地被应用于农村避难。

4.1.2 避难建筑功能用房构成

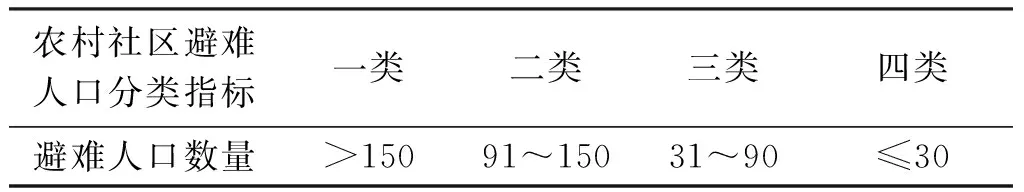

农村社区避难建筑是在灾害期间,为社区灾民提供维持基本生活条件,安全保障的空间、物资、基本资料和物理性伤害救助的公共服务设施。结合调研结论,通过参考分析国内外避难建筑的面积指标,遵循应急保障原则,充分考虑了面积配置影响因素与西南农村社区“共性”特征,形成了建筑的功能用房。具体包括:人员集散场地、避难宿住休息室、医疗救护室、物资储藏室以及管理与卫生间等辅助用房。上述部分用房在第四类避难建筑中可分为“应设”与“可设”(表6)。

表6 第四类西南农村社区避难建筑的用房设置类型

4.2 避难建筑用房面积指标测算

4.2.1 人员集散场地

农村社区避难建筑在灾时容纳灾民较多,人员密度较大,进而成为人员密集场所,需要人员集散空地。参照文献[35-37]等人员密集型建筑,采用不低于0.20 m2/人的指标控制避难建筑的人员集散场地,人数使用短期避难人口数量计算。

4.2.2 避难宿住休息室

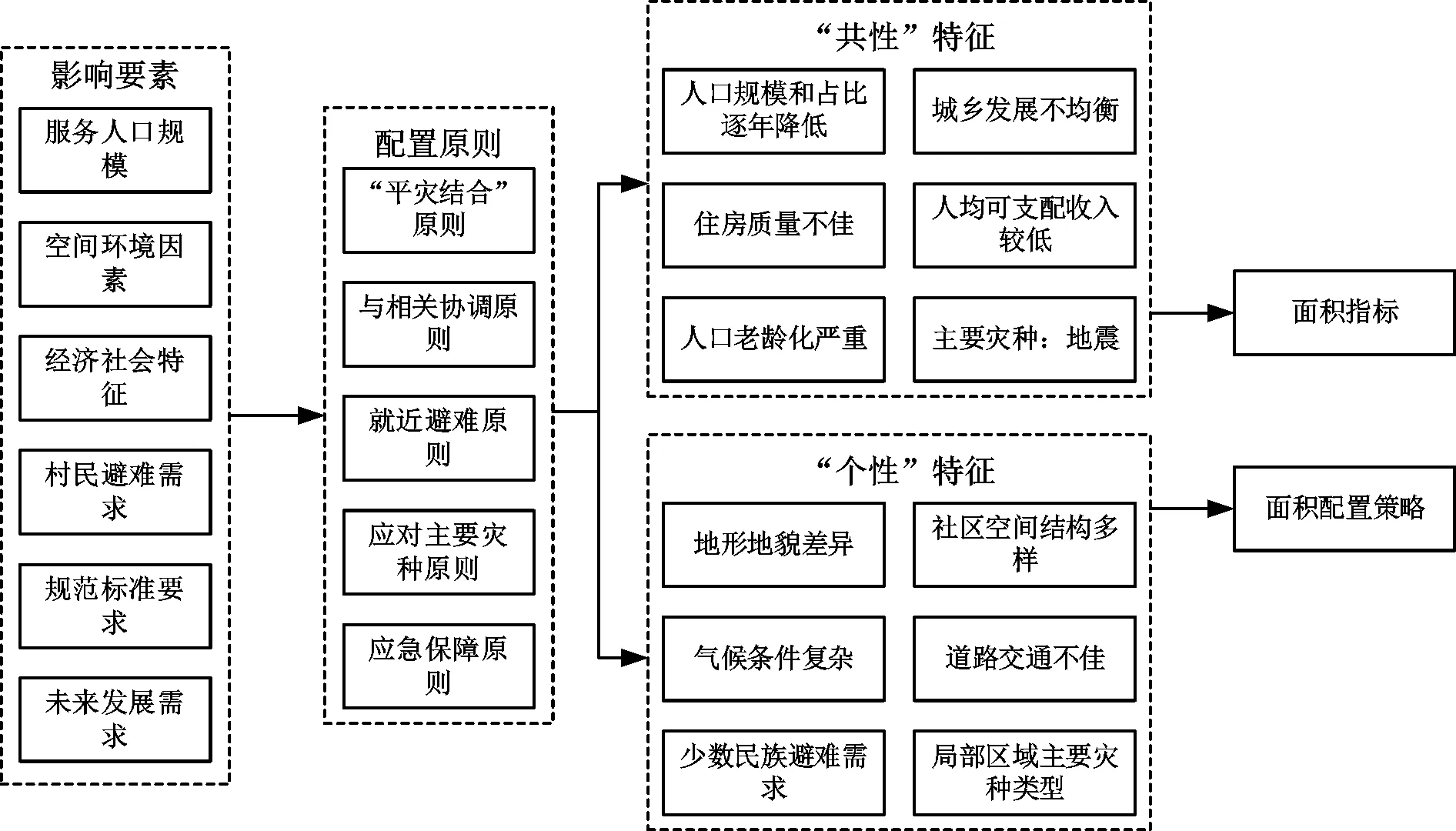

避难宿住休息室是农村社区避难建筑的核心功能,是供社区村民白天休息,晚上睡眠,避免二次伤害的房间,利用党群服务中心内必建用房,如文化活动室、图书室、老年服务站等,能进行灾时快速转换。

从村民避难需求来看,避难宿住休息室需满足农村社区灾民移动、行走、宿住等基本活动需求与保障疏散安全。研究以救灾折叠床为模数单位量化该功能空间的面积,原因是:①该用房首要满足灾民夜晚宿住需求,最大程度地保障人身安全;②相较座椅而言,救灾折叠床具备较好的空间效率,且产能大、价位低、适用性强;③救灾折叠床使用极为广泛,我国在灾时大量分发救灾折叠床服务灾民。

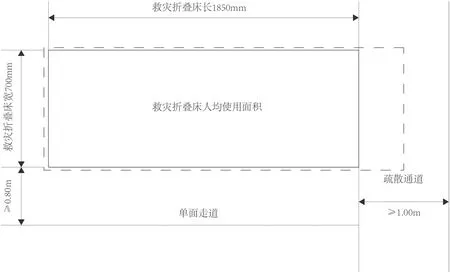

具体而言,平行两床间的通行距离可考虑单股人流的尺寸,也可为了尽可能容纳更多的灾民,而将平行两床紧密布置,因而建议按需设置。对于双排折叠床(床端)间的走道宽度则应考虑疏散要求,参照文献[38]有关技术条例,设置疏散走道净宽度应按每100人不小于0.60 m计算,且不应小于1.00 m;单面走道的净宽度不宜小于0.80 m。

最后,参照文献[39]对救灾折叠床的尺寸规定,合计救灾折叠床和疏散走道尺寸,在计算商值基础上取小数点后一位,得到救灾折叠床的人均使用面积为1.60 m2/人(图2),在此基础上,利用避难人口分类指标,参照文献[22],取建筑平均使用面积系数为0.68,求出四类避难宿住休息室的建筑面积指标。

图2 救灾折叠床人均使用面积示意图

4.2.3 医疗救护室

考虑到西南农村社区经济和发展水平,医疗救护室主要为灾民提供简单的药物与伤口包扎治疗等,并不提供手术、住院等医疗服务和大型医疗设备空间。因此,党群服务中心的卫生室可在避难期间直接转为医疗救护室。

西南各地区的规范对卫生室面积指标设定有所不同,但都不低于40 m2。参照文献[26,40]相关技术规定,建议各类避难建筑的医疗救护室建筑面积至少为40 m2,各地可依据经济和社会发展程度,已有规范和灾害风险强度提高医疗救护室的面积。

4.2.4 物资储藏室

物资储藏室可存储日常使用的文件物品,也能储备救灾物资,应结合党群服务中心的档案室或储藏室使用,鉴于应急保障原则,进而探究救灾物资储备的最低面积。

物资储藏室面积基于储存救灾物资的规模、规格尺寸及堆放要求而确定。从村民避难宿住和食物需求出发,参照文献[41]的规定,以避难人口分类指标为基础,按每位避难人员一条棉被,一张折叠床配置,其他储备物资包括毛毯、毛巾被、食物等所需面积按照主要储备物所需面积的12%确定,然后将上述两类面积相加,堆放面积系数取0.60,使用面积系数取0.90,遂得出各类物资储藏室的建筑面积。

4.2.5 管理室

管理室为工作人员提供灾时的办公、会议和管理空间,可为独立房间,设置于门厅旁,例如党群服务中心的对外办事大厅,也可临时布置于物资储藏室旁。参照文献[42]的规定,建议以有会议桌的不应小于 2.00 m2/人,无会议桌的不应小于1.00 m2/人来量化管理室面积,管理人数按照当地社区日常入驻的人员数量确定,按需设置。

4.2.6 卫生间

党群服务中心的卫生间在平时和灾时均可使用,无须转换,且调研发现部分卫生间具有淋浴设施。鉴于灾时避难人员有便溺,洗浴、盥洗等基本生存需求,故便器、洗浴器及洗手盆等设施应为卫生间的基本组成部分。

结合调研结果,提升避难服务水平,建议每座避难建筑至少设置一个卫生间(两座厕位,男女分厕),有条件的社区宜合理分配男女厕位比。参照文献[43]的相关技术规定,建议卫生间应设置便器、洗浴器和洗手盆三件卫生设备集中配置的厕位,且使用面积不应小于2.50 m2。参照文献[21],取建筑平均使用面积系数0.68,合计得到各类卫生间建筑面积指标不应小于7.40 m2。

4.2.7 避难建筑消防疏散面积

保障农村社区避难建筑安全疏散是需坚守的底线,故建筑防火设计的类型按照人员密集场所确定,耐火等级不应低于二级。参照文献[44]规定,基于避难人口分类指标,建议一类和二类避难建筑的安全出口/疏散楼梯数量不小于2个/部,三类和四类的则不低于1个/部。另外,每层的房间疏散门、安全出口、疏散走道和疏散楼梯的各自总净宽度,根据避难人口数量按每100人最小疏散净宽度不小于0.65 m计算,同时疏散门和安全出口的净宽度不应小于0.90 m,疏散走道和疏散楼梯的净宽度也不应小于1.10 m。

4.3 各类用房建筑面积

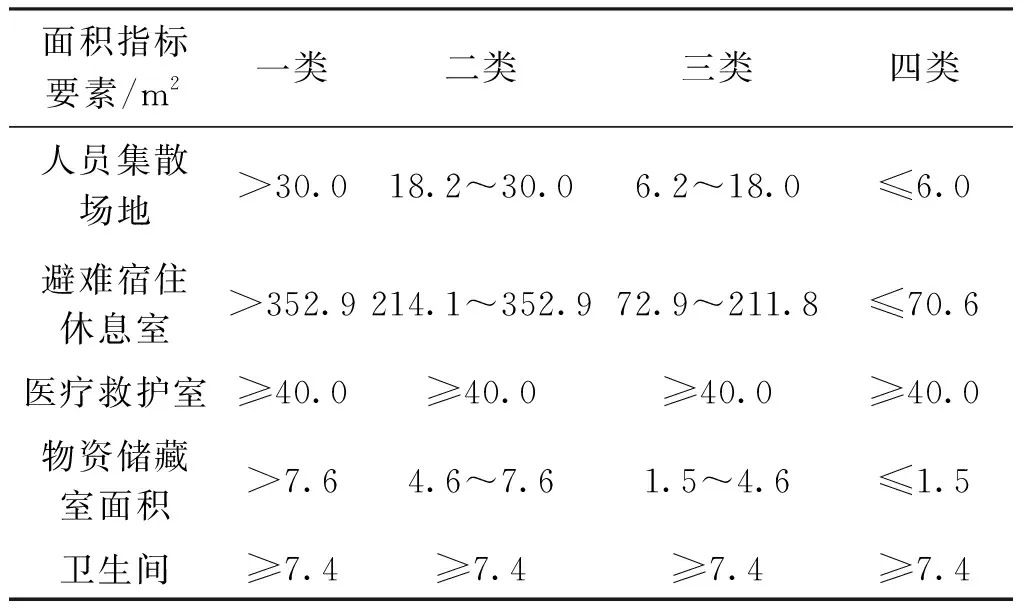

在对西南农村社区避难建筑的各类用房建筑面积测算后,提出了各类功能用房的主要面积指标,如表7所示。各社区可根据实际需要做适当的调整与部署。

表7 西南农村社区避难建筑功能用房面积指标

5 避难建筑人均建筑面积指标筛选和核算

5.1 人均建筑面积指标筛选

筛选人均建筑面积指标,以控制农村社区避难建筑的建设规模。主要原因包括:①人均建筑面积更适应规划和建筑设计实践。对于规划师和建筑师群体,获取社区/避难人口数量的有效途径是从地方政府、当地社区委员会或者应急管理部门收集,然后与人均建筑面积相乘求积。虽然部分规范使用人均有效避难面积,但人均建筑面积是实践中使用更为广泛普遍的指标;②按照我国西南地区农村社区未来发展趋势,可能会出现愈来愈多的社区,它们将由一座或其以上数量的行政村或自然村联合而成,社区人口规模变化幅度大,较难应用固定的建筑面积指标。

5.2 人均建筑面积指标量化

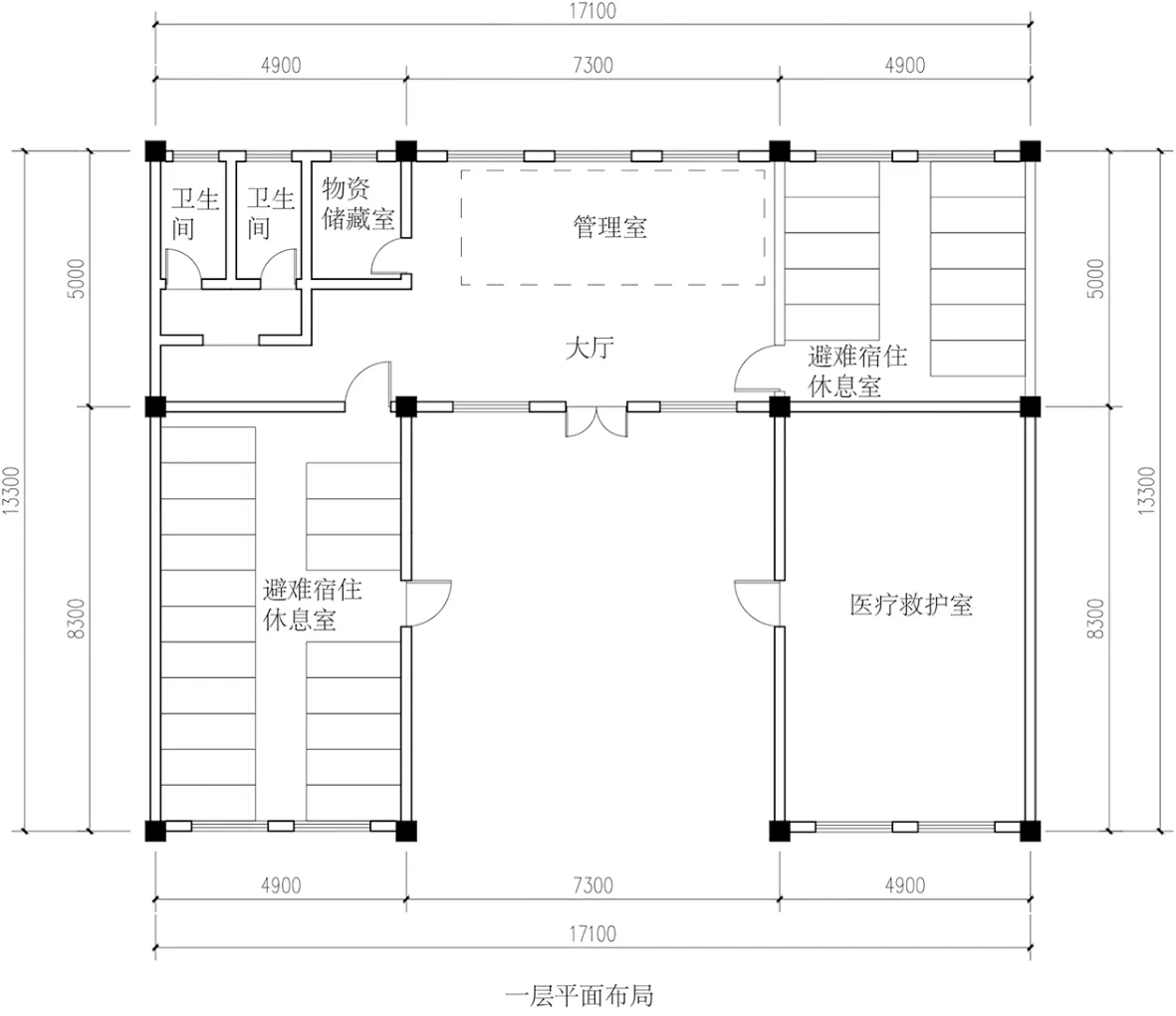

首先利用避难人口分类指标的区间阈值,即150人,90人和30人,作为避难建筑所需容纳的最低人数;接下来,根据调研结论,基于西南农村社区最常见的党群服务中心平面和柱网尺寸,分别建立了三类阈值的避难建筑最紧凑平面;然后,采用救灾折叠床为模数单位,安排上述相应数量的避难人员,合计得到各避难宿住休息室的最小面积;依据上节量化的避难建筑各用房、消防疏散的最低面积指标等完成三类建筑的平面(图3至图5)。需说明的是,对于90人阈值的建筑平面,本文考虑到量化最低阈值,平面去除了无用的功能空间。此后,对面积进行加总求和,遂得它们的最小建筑面积总和;最后,使用各类建筑面积总和分别除以对应的阈值,即得人均建筑面积分类指标,在计算商值基础上取小数点后一位。

图3 150人阈值的建筑平面

图4 90人阈值的避难建筑平面

图5 30人阈值的避难建筑平面

一类建筑的人均建筑面积上限需与党群服务中心面积相协调,避难人口数在阈值范围中间和以外者,面积可采用插值法计算。此外,各农村社区宜根据实际需要,酌情调整人均建筑面积,或根据实际需要减少用房类别(表8)。

表8 西南农村社区避难建筑的人均建筑面积指标

6 西南农村社区避难建筑面积配置策略

由于西南地区存在较为明显的“个性”特征,必须进一步剖析避难建筑面积配置策略,最大程度地提升指标应用的灵活性和适应性。

(1)提升服务水平。在山地、丘陵或高原区域,农村社区主要呈现“大散居,小聚居”的居住形态;在盆地和平原地区的农村社区,聚居程度则相对较高;而对于西藏自治区等地的农牧区,更会出现不同时期迁徙的情况。针对这些社区空间结构的“个性”差异,首先从避难建筑的分类分级建设考虑,注重当地实际情况,以网络化、差异化的手段路径构建避难空间体系,以实现均衡的避难建筑面积配置。

具体而言,依据农村社区的人口规模和人口分布密度,构建“乡镇-农村社区-服务点”三级的避难建筑配置体系,实现城乡统筹与综合防灾。一方面,乡镇的避难建筑服务范围能覆盖乡镇区范围的城镇社区,以及周边若干农村社区;另一方面,农村社区的避难建筑服务范围能充分保障本社区中聚居程度高的区域。最后,在某些散居聚落或村民点的区域,或是西藏牧民常迁徙的几类地点间的合适位置,配置第四类避难建筑,作为避难服务点。

(2)调控空间资源。在西南地区,需准确把握农村社区持续的“空心化”现状,以及外出就业村民在春节等重要节日返乡的习俗,依据农村社区特征和避难需求峰值进行有时序性地避难建筑预留,是实现避难资源优化配置的重要路径。

在经济发展较好、聚居化程度高、或空间位置接邻城镇的农村社区,又或“多村一社区”建设模式的农村社区,以党群服务中心为基础的避难建筑可能会难以满足某时段内激增的人口数量。为了适应这些社区,应首先依据建立的面积指标体系,充分保障常住人口的避难容量;然后,利用其他建筑类型,根据避难需求变化进行弹性地调控。可顺应当前人口变化趋势,与空置房屋的外出工作农民签订协议,对质量较好的房屋进行改造与结构加强,实现空置住房和避难建筑的有效转换。这类避难建筑并非向灾民完全开放,而是在人口激增时段中党群服务中心不能满足避难需求时,该类建筑才接纳灾民。

(3)推动共建共享。对于部分经济和社会发展程度不高的西南农村社区,可尝试共建避难场地、避难建筑。场地面积参考文献[21]设置,场地精细设计到与避难建筑共享卫生间、医疗救护室等。在灾时可充分利用场地空间搭建帐篷,安装应急医疗设备,配置应急卫生间,补充避难配套设施,进而做到“用地减—功能增”,促进避难系统整体功能的最优化。

此外,从避难时期的食物获取和烹饪来看,城市和农村存在一定的差异。在较为偏远的农村社区,可以尝试在避难建筑的场地上配置一定数量的室外砖砌大锅台或炉灶,让灾民于避难期间自行准备食物,共同做饭烧菜。调研也发现:灾时,当地许多灾民会一同烧菜做饭,以共同渡过难关。这种方式提高了灾民自主抵御灾害的能力,加强了村民之间的联系,同时减少了政府的救灾压力,因而值得借鉴。

(4)加强空间多变。由于西南农村社区村民的行为活动、隐私和少数民族等的需求差异,避难宿住休息室宜具备灵活可变的床位布局,建议采用活动屏风,在室内以家庭、亲戚关系和两性等为基本单位划分组、单元,并按需配置无障碍床位。从具体方法来看,可将3~5人的家庭,划分为一组,或是2~3组家庭关系组织为单元,又或是将女性和小孩划为一组或单元。单元或组之间可以预留1~1.20 m宽的距离,以利于疏散。

(5)注重灵活弹性。针对西南农村社区的地形条件与灾害类型差异,也可重点调整物资储藏室、医疗救护室和避难宿住休息室的具体面积。位于盆地、平原和丘陵地区的农村社区,交通较为方便,且可通过飞机空投方式,加快救援物资和药物供给,所以物资储藏室与医疗救护室的面积可酌情选择较低值;而青藏高原地区处高海拔地带,高寒缺氧,救灾物资运送十分困难,因此在该地区宜储备较多的应急药物、食物、饮用水和毛毯等,物资储藏室与医疗救护室面积宜采用较高的值;对于山地农村社区,物资储藏室的面积指标可相对适中,但在滑坡、泥石流等地质灾害风险较高的山区宜增加物资储藏室与医疗救护室的面积,应对道路交通被破坏而物资难以快速送达的潜在风险。

西南地区另一显著差异是气候条件不同。对于地处青藏高原的农村社区,为了应对采暖和节能带来的空间需求和设备要求,例如被动式太阳能房、主动式供暖系统等,避难建筑设计时可采用较高的人均建筑面积。同时,鉴于氧气稀薄,应控制每间避难宿住休息室的人数,不宜采用较高的面积指标,以免出现缺氧问题。而在处于热带的西双版纳地区等,也需要考虑室内的潮湿滋生病菌的问题,同样不宜在单间的避难宿住休息室采用较高的面积。

对于西南的部分少数民族地区,经济条件不佳,村民的房屋质量较差,防灾意识薄弱,导致避难需求更高[45-46]。因此在这些地区配置避难建筑面积时,在政府财政能力范围内,注重容纳较多的人口和提供更多的应急物资。

(6)保障疏散畅通。对于“人口老龄化”严重的农村社区,在进行避难建筑防火疏散设计时,需考虑中老年人的疏散安全,在面积上给予一定程度的弹性。在设计水平疏散流线时,应尽量使疏散流线简单明确,减少疏散路径的长度,保证有效的疏散宽度。对于垂直疏散设施,若楼梯被设计在走廊的端部或走廊转角的交通核附近,建筑的尽头宜增设阳台、露台或是公共空间,灾时兼用室外平台及交流活动空间。楼梯前的空间面积宜作适当的增加,减少灾民疏散时过度拥挤可能出现的挤压和碰撞。

(7)满足安全需求。由于灾时弱势群体的需求,避难建筑应考虑无障碍设计的面积,且符合现行国家《GB 50763-2012无障碍设计标准》。在部分“留守儿童”问题突出的农村社区,宜考虑婴幼儿的安全问题,单独设立供幼儿与母亲专用的避难宿住休息室等。

7 结语

避难建筑是西南农村社区亟待补充的基本公共服务设施,其建设水平既要满足避难期间灾民的生存需求,确保功能用房的完整性;也要立足于西南农村社区发展的实际情况,避免不切实际的盲目建设。本研究从西南农村社区“共性”出发,对农村社区避难建筑的面积指标进行了基于规模分类的统一、简化和协调,关注指标与现行技术标准之间的衔接,以便切实发挥对建筑新建、改建和扩建的指导。同时针对西南农村社区“个性”,提出了相应的面积配置策略,确保了指标的适用性与可操作性。