八大山人书法之路的历史分期

姚亚平

(南昌大学,江西 南昌,330046)

本文对八大山人书法之路的历史分期,坚持三个标准:一是从八大山人的书法作品出发;二是将其书风与画风经历的阶段相对应;三是联系八大山人的人生轨迹与思路历程来观照,从而试图把八大山人书法的变化过程,特别是变化的原因说清楚、说透彻。

八大山人从幼年写字,历经青年、中年、老年、晚年直到80岁的生命终点,他的书法之路与其绘画之路同样漫长,几乎贯穿他的一生。如何对八大山人书法的发展历程进行分期?学者多有讨论,分为两期、三期、五期、八期等不同观点,即使同样是分两期或三期之类,每一期的时间节点也断得不一样。主要代表有邱振中、王方宇、卜灵等先生,可以参看王方宇《八大山人的书法》、邱振中《八大山人的书法艺术》、邓宝剑《八大山人书法的艺术格调与分期问题》、潘帆江《近二十年来八大山人书法研究述评》、宋涛《浅析八大山人的书风形成及其演变》等。我们认为,八大山人书法的历史分期要把握以下几点:

1.要从八大山人的书法作品出发,作品是书法实践最客观的体现。八大山人从最早1659年34岁《传綮写生册》起,一直到1705年80岁《行书醉翁吟卷》,八大山人何时学董其昌,何时临黄庭坚,何时写楷书,何时写行草,何时追求夸张对比,何时追求高古空静,除了要看他自己或别人的叙述,更重要的还是要以八大山人的书法作品说话。

2.要与八大山人绘画的分期相对应。八大山人书风与画风经历的阶段基本上是相同的,而且,在时间上也几乎是同时的①参见薛永年:《论八大艺术》,李一:《八大山人的书画互渗》,转载于《八大山人研究大系》第八卷·上,南昌:江西美术出版社,2015年版。。比如,他在56岁焚僧服还俗后的“个山”、“驴”期,画是夸张变形、造型奇古的,字也是爽劲刚硬、狂放不羁的,八大山人书法,写着写着,会突然放大部分字体,制造出明显的夸张对比。

3.更为重要的是,八大山人书法的分期,不能就书法来看书法,而要联系八大山人的人生轨迹与思路历程来观照。八大山人始学唐代欧阳询,继学明代董其昌、宋代黄庭坚,再学魏晋索靖、王羲之,出入诸家,转益多师,博采众长,最后融会贯通,自成一体,既遵循学习书法的一般规律,更是受到当时社会形势变化而变化的思想情绪的影响。如果脱离八大山人的人生轨迹和思路历程,就难以把八大山人书法的变化过程,特别是变化的原因说清楚、说透彻。

4.年代的断期只是一个相对概念。我们说哪年开始(结束)是某某期,就是一个标志,而不是说一到这一年,前一时期的某个书法特征就不见踪影,或者某个新的书法面貌就陡然出现。

基于上述认识,我们把八大山人的书法历程分为三大时期五小阶段:一、56岁以前的“僧门逃禅修习期”(分前期学褚遂良、后期学董其昌两个阶段);二、49至59岁的“还俗矛盾纠结期”;三、59岁以后的“八大书体期”(分59至70岁的“老年成熟阶段”、70至80岁的“晚年通会阶段”)。通俗地讲,即三个时期共五步:当和尚的时期(包括两步)、还俗前后期、老年八大期(包括两步)。

一、55岁前的“僧门逃禅修习期”

八大山人“青少年时期”的书法面貌,现还没有发现有传世的作品,只有各家对八大山人有关情况的记载。

1.第一期的前半段。迄今发现八大山人最早的书画作品是34岁时的《传綮写生册》,它是这一阶段的代表作品。八大山人19岁那一年,清兵进入南昌城,明宗室成员作鸟兽散,这时,八大山人的父亲去世,他就躲在南昌西山,一边守坟守孝,一边逃难逃命,同时还要窥测时局动向。后来,形势越来越紧,23岁那年,清兵第二次攻下南昌城,全城大屠杀。八大山人彻底绝望,只好遁入介冈灯社,躲进禅林。过了几年,终于落发正式为僧。所以,到《传綮写生册》之时,已有11年了。因此,这个册子的书画面貌也在一定程度上折射出八大山人这些年的僧门生活和他的心境。

可以想象,八大山人创作《传綮写生册》前后的十多年,他“破笠头遮却丛林”,始终处于隐姓埋名、观察外界、谨言慎行、时惕干称、惶惶不可终日的状态。为了保命,他也下了决心、安下了心要做一名僧人(他也确实成了一名僧人,而且是高僧、“宗师”),于是他严守佛门的清规戒律,严厉管住自己的嘴,守住自己的心。习禅之余,他也绘画写字,这只不过是帮助他修心修行的辅助手段而已,即使是绘画写字,也是严格讲究规范规矩,这样,他在书法练习楷体似乎就是必然的了。

从《传綮写生册》第二开《芋》的题画诗来看(图1):

图1 《传綮写生册》之二《芋》十五开纸本墨笔(纵24.5厘米,横31.5厘米,台北故宫博物院藏,《八大山人全集》第1册,第4页。)

八大山人的楷书,明显得法于欧阳询欧阳通父子。字体的笔画都是瘦硬的方笔,用笔方整峻拔,笔法瘦劲,笔锋外露,欧字代表性的捺笔学得十分到位,横捺收笔高挑,此外还带有明显的隶书味道,如“崖”、“尽”字的末笔横画。结体中规中矩,平正而不夸张,结构匀称,字形端方,结构狭长,体势险峻欹侧,挺劲束腰。可见八大山人已能写得一手漂亮的欧体了,只是章法略显拘谨。

2.第一期的后半段。在佛门待久了,八大山人对佛理、禅学渐入佳境,成了住持一方寺庙丛林的宗师级人物了。这个时候,八大山人的书法之路也就进入了他的和尚时期的第二阶段 (从1666-1680年41-55岁),学董其昌的行草。

八大山人为什么要学董其昌呢?在清初,董其昌的书法,风靡朝野。但八大山人选择董其昌体倒不是追星、跟风、随大流,而是与其思想情绪和书画追求有着内在联系,有三个理由:

(1)八大山人渐渐地感觉到了法度严谨的欧体楷书很难表达自己的苦闷心绪和复杂心理,很难表达江西禅学那种空灵圆融的思想。而董其昌的行书清秀疏朗、“淡墨空玄”,比起端严刻板的欧体更称八大山人的心意,更能成为八大山人抒发心臆的载体和工具。

(2)这种欧体也与大写意的绘画不相协调。而董其昌书体用墨的浓淡变化,与八大山人写意绘画的笔墨变化有暗合之处。

(3)前段时期,八大山人写字有较重的模仿痕迹,“逸气”不够。邱振中先生讲:自从选定董其昌作为依傍后,八大山人的行书在章法、线条、对笔的控制都有较大的进步,上升到一个新的水平①邱振中:《八大山人的书法艺术》,转载于《八大山人研究大系》第八卷·上,江西美术出版社2015年版,第15页。。

于是,八大山人就把学习书法的目光投向了董其昌,转而学起董其昌的行书来了。尽管董其昌的书法流逸飘荡,神采飞扬别致,十分难学,八大山人用了十来年的时间全面深入董其昌的行草书,成效显着,能做到信手写来,形神兼备,几可乱真。1666年(41岁)的《墨花图卷》有五段行草题识,我们举《题识一》来说明(图2)。其文字是“蕉阴有鹿浮新梦,山静何人读异书”,从书法上看,清秀瘦劲,结字、笔致,用笔虚灵变化,行笔墨色变化,布局疏淡简远,章法疏朗,雅致、畅快,将董其昌的潇洒疏淡的意趣表达得淋漓尽致,无论从笔法、结法、章法和韵味上,都深得董氏之神髓①邵仲武张冰:《八大山人的书法艺术》,转载于《八大山人研究大系》第八卷·上,南昌:江西美术出版社,2015年版,第68页。。与董相比只是略显单薄,时有方折笔画,同年(41岁)的《传綮花卉卷》,卷中的题字虽然是行草书,笔画仍是从瘦硬方笔中变化而来②王方宇:《八大山人的书法艺术》,转载于《八大山人研究大系》第八卷·上,南昌:江西美术出版社,2015年版,第117页。。

图2 《墨花图卷·题识一》(《八大山人全集》第1册,第34页。)

1671年(46岁)《个山传綮题画诗轴》是八大山人现存最早的独幅书法作品(图3),此时的字体比《墨花图卷》要熟练得多、老辣得多,对董其昌的理解与掌握都十分到位,字的结构、行笔、章法以及用墨的变化,都有显著的董其昌字体的风格了,而且,用笔减少了提按,笔毫压着纸面运行,线条变得厚重起来。这种“压而不提”的行笔,与董其昌又有了某种微妙的区别,对八大山人书法风格的形成具有重要的意义。

图3 《个山传綮题画诗轴》纸本墨笔,(纵122厘米,横38.5 厘米,[美国]王方宇旧藏,《八大山人全集》第3册,第669页。)

1676年(51岁)《题夏雯看竹图》之二的跋语(图4)。从字形结构、墨色变化、字组安排到整体章法、节奏变化,之四的题诗笔画灵动,气息宁静淡远,都有董其昌的风格和神采,深得董氏神髓。1677年(52岁)《梅花图册》共四开,第四开《书法》用行书写了一首诗“泉壑窅无人……”则完全是老练的董体。本文有专文分析,此处不赘。我们看第三开上的楷书题诗(图5):

图4 《题夏雯看竹图》之二的跋语(《八大山人全集》第1册,第39页。)

图5 《梅花图册》四开之三《梅花》(《八大山人全集》第3册,第676页。)

三十年来处士家,酒旗风里一枝斜。

断桥荒藓无人问,颜色于今似杏花。

其书体是在欧体的基础上糅合了米字风韵,参以黄庭坚笔意,写得生动灵活,结体富于变化。总之,八大山人出家当和尚前后达30多年,占了他人生时间的一小半。他在僧门逃禅的这段漫长时光,是他的书法历程中的第一时期,主要分为两个阶段,前学欧阳询,后学董其昌;前学楷书,后练行书。

二、49至59岁的“还俗矛盾转折期”

到1671年(46岁),八大山人学董其昌学得惟妙惟肖、几可乱真,已经有成熟的董字作品。正在这时和以后的若干年,八大山人又转而学起黄庭坚。八大山人什么时候开始学习黄庭坚的呢?学者们的意见不一。比如刘文海认为是52岁前后③刘文海:《浅析八大山人书艺路径及学书过程中的取与舍》,转载于《八大山人研究大系》第八卷·下,南昌:江西美术出版社,2015年版,第118页。,王方宇认为是在55岁以后,因为一直到1678年(53岁)才有了学黄字的作品①参见王方宇:《记八大山人书法拓本》,《八大山人的书法》两文,分别转载于《八大山人研究大系》第八卷·上,南昌:江西美术出版社2015年版,第117页、第2页。。八大山人为什么要学黄庭坚?

难道是因为他俩都是江西人?黄庭坚是江西修水人,应该说,八大山人作为一个土生土长一辈子没有离开过江西的南昌人,对江西这块土地、对江西文化、包括对江西名人是很熟悉、极有感情的。比如他对陶渊明、欧阳修、陆九渊、黄庭坚呀、包括经常来江西的李白、苏轼等人的人品与作品极熟悉,随手拈来,经常引用和书写。但是,八大山人学黄庭坚,倒不是因为是江西同乡,而要联系当时的社会形势变化以及八大的心态变化来看。

1662年(清康熙元年),南明皇帝朱由榔被抓并绞死在昆明,南明最后一个政权“永历”覆灭,清廷对明朝的军事行动取得彻底胜利,在全国的统治得到巩固,于是,康熙对前朝遗民的态度就开始由追杀剿灭转向政治管制和文化笼络。1668年(康熙七年,八大43岁),康熙降诏:凡明宗室窜伏山林的,可还田庐,复姓氏。这一政策对明宗室成员是有影响的,他们开始考虑要不要回到社会。八大山人听到这个消息,本已绝望的心肯定又活络起来。要不要回归社会?要不要返回家园?他在纠结,他在盘算。

1674年(八大49岁)端午节的后两天,黄安平为八大山人画一幅肖像,勾起八大山人的人生回忆与展望。他回想了自己的逃禅经历,痛惜自己“剺破面门,手足无措”,感叹“羸羸然若丧家之狗”,现在“到头不识来时路”,对今后他打算道:“兄此后直以贯休齐己目我矣。”最后,他郑重钤一枚“西江弋阳王孙”印,几十年来一直逃禅保命,隐姓埋名,从皇亲贵族沦为被追杀的对象,有姓不能叫,有命难以保,家仇国恨不能报,满腔怒火不能发,只能闷在心里几十年,正所谓“湿絮包火”,巨石遏泉,郁积勃结。在这种形势下,八大山人那颗强压下去死了的心开始活跃起来,往前走了一步,有了还俗的想法。

1679年(康熙十八年),八大山人54岁,朝廷继续调整政策,康熙下诏开博学鸿词科,优抚故国之遗贤,同时下令修纂《明史》。清廷各级地方政权开始荐举“贤才”,修纂地方志,礼遇遗民中的知名之士,以笼络汉族的人心。接着,他应临川县令胡亦堂之邀前往临川参加编修《临川县志》。临川是明益王的封地,也是当年阻击清兵南下的重要抵抗地。八大山人在这里触景生情,情不自禁,两度发病癫狂,内心汩浡郁结多年的悲愤抑沉顿时被唤醒,思想斗争激烈,心理冲突纠结,随着癫疯的持续发作而冲腾喷发。最后,在1680年(55岁),终于撕裂其僧衣并焚之,告别佛门,走回南昌还俗,回到世俗社会。回到南昌后,看到人去物非的旧时家园,内心的狂绪继续愤发,随后伴着嬉笑怒骂而化成愤世嫉俗的狂者言行。

八大山人这些年的思想斗争是激烈的,情绪言行是跌宕波动的,一是从八大山人的名号来看,八大山人的名号都有时段性,从其使用时间段可看出八大山人思想变化的过程。他在出家做和尚期间使用“传綮”(1659-1676)、“灌园长老”(1659-1660),还有点潜心修禅、立志传承或逃世逸民的味道。而在1681年到1684年(56-59岁),八大山人多用“驴、驴书、驴屋、驴屋驴、个山人”等名款,陈鼎《八大山人传》:“岁余,病间更号曰个山,既而自摩其项曰:吾为僧矣,何不以驴名?遂更号曰个山驴。”可见八大山人的情绪是压抑愤懑的,是愤世嫉俗的,是冷眼向人的。二是从八大山人的书画实践来看,他要么就不写不画,1679年、1680年这两年就没有可靠的传世作品,要么就像明末清初的遗民画家陈洪绶一样,时而“吞声哭泣”,时而“纵酒狂呼”,陈鼎《八大山人传》说:山人“或洒以敝帚,涂以败冠,盈纸肮脏,不可以目,然后捉笔渲染,或成山林,或成丘壑,花鸟竹石,无不入妙。如爱书,则攘臂搦管,狂叫大呼,洋洋洒洒,数十幅立就”。邵长蘅《八大山人传》也说“醉后墨渖淋漓”,书风也带有强烈而深刻的情绪化,用笔尖锐外露,线条躁动不安,节奏跳跃动荡。

了解当时形势的急剧变化和八大山人的心理活动、言行表现,就不难理解八大山人的艺术创作、包括书法历程了。显然,在这种情况下,无论是中规中矩、一笔一画的楷书,还是清秀散淡、文气十足的董其昌行草,它们在审美趣味和情绪表达上都不可能再符合八大山人此时的精神状态和表达要求了。于是八大山人必然会寻找另一种书体了。于是他找到了黄庭坚。

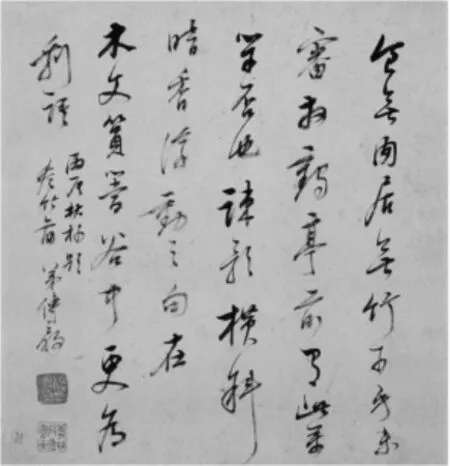

黄庭坚的书法特征是:长枪大戟,中宫外放,内紧外放,笔画伸手放脚,极其舒展,结体欹侧开张,纵横开阖,书体“变化无端”,奇拗硬涩。王世贞评价黄庭坚的行书说:“以侧险为势,以横逸为功,老骨颠态,种种槎出。”而黄庭坚书法的这种风格正好与八大山人这时的心理同构,八大山人的书法,在黄庭坚书法中,注入了自己难以名状的情绪,亢奋恣肆,放达险绝,“或寄以骋纵横之志,或以散郁结之怀”(张怀瓘)。这一时期,八大山人书法中黄庭坚的影响,留下了许多印迹。1674年(49岁)的《个山小像》,在随后的49-53岁之间,八大山人前后有六次在上面题识,隶书、章草、草书、行书、楷书、篆书等六体俱全,分别是:一、八大山人篆书题“个山小像”四字,后有董其昌体行草两行。1674年题。二、八大山人题,大字章草,小字行草。1674年题。三、饶宇朴题。四、彭文亮题。五、八大山人题,隶书。1677年-1678年题。反映了他这五年里的书法面貌。其中,1674 年(49 岁)的行书题识:“甲寅蒲节后二日,遇老友黄安平,为余写此,时年四十有九。”写得像董其昌。(图6)而题于1677年 (52岁)的诗作:“生在曹洞临济有,穿过临济曹洞有。洞曹临济两俱非,羸羸然若丧家之狗。还识得此人么?罗汉道:底?个山自题”。写得像黄庭坚。(图7)

图6 《个山小像》上的题跋(《八大山人全集》第1册,第1页。)

图7 《个山小像》的自题诗,(《八大山人全集》第1册,第1页。)

两者相比,发生了明显变化,已从董书的清秀萧散转向黄书的奇拗纵横。再如,《芙蓉湖石图扇页》(1678年,50岁前后,重庆博物馆藏)扇面上题诗(图8):

图8 《芙蓉湖石图扇页》(《八大山人全集》第1册,第40页。)

总欺学学与尧尧,唤作天门第一桥。

待到中流人共晓,莫将深浅问江潮。

其诗已有黄庭坚的笔意,酷似黄庭坚的《伏波神祠诗》和《松风阁诗》,但尚有刻意模仿的痕迹。

《梅花图册》(1677年,52岁,故宫博物院藏)、《个山人屋花卉册》(美国普林斯顿大学美术馆藏)的题款书法,都明显在学习黄庭坚。1681年(56岁)《绳金塔远眺图》,这是目前所见八大山人最早的有明确纪年的上“驴”款的作品。到了1682年(57岁),《行书刘伶酒德颂卷》的面貌就不一样了。不但写明“仿山谷老人书”,也确实似黄庭坚书体,收紧中宫,伸展长画。八大山人的书法风格已从清秀萧散转向奇拗纵横、恣肆侧险,爽利痛快。再如1682年(57岁)的《古梅图》。此画以及画上三首诗的内容我们在本书第2篇第1节已经分析过,这里分析其题画诗的书法。八大山人在34岁的《传綮写生册》之《西瓜》也有三首诗连写三种书体的情况,都是连用楷、行、草三种书体题诗。这幅57岁的《古梅图》又是用三种书体连写了三首诗(图9):

图9 《古梅图》上的三首题画诗(《八大山人全集》第1册,第47页。)

分付梅花吴道人,幽幽翟翟莫相亲。南山之南北山北,老得焚鱼扫(虏)尘;

得本还时末也非,曾无地瘦与天肥。梅花画里思思肖,和尚如何如采薇。

前二未称走笔之妙,再为《易马吟》:“夫婿殊如昨,何为不笛床?如花语剑器,爱马作商量。苦泪交千点,青春事适王。曾去午桥外,更买墨花庄。”

八大山人连用三种书体来书写这三首诗,是要宣泄心中一浪高过一浪的亢奋情绪,但是,这时的书体已经看不见欧阳询、董其昌、黄庭坚的痕迹了,楷书脱却了欧体俊俏方正,代之以奇崛结体,并渗入行书笔意,如“分”的写法似乎行书,“相”的结体奇崛,行书也找不到董其昌秀润纤柔的踪迹。特别是最后一首草书《易马吟》一诗,开始呈现八大山人自己的面貌,集字大小穿插,笔法刚柔兼济,略带篆书笔意。从中可以看出八大山人将米芾书法粗笔遒劲、瘦笔诡利与黄庭坚奇拗纵横、恣肆侧险的书法结体融会贯通,从而形成非米非黄的八大山人书法的雏形,引发八大山人书风的突变与自己风格的形成①胡光华:《八大山人书法的艺术风格》,转载于《八大山人研究大系》第八卷·下,南昌:江西美术出版社,2015年版,第74页。。

这一时期,八大山人对不同书体也有表现出选择性。他多书草书,甚至在原有较为规矩的章草基础上,出现狂草,用笔连绵,线条带有黄字的波动起伏,结体大开大合,字形忽大忽小,婉转多姿。当然,线条有些生涩,还不够淋漓酣畅,字字之间的映带关系也不够自然②宋涛:《浅淡八大山人的书风形成及其演变》,转载于《八大山人研究大系》第八卷·下,南昌:江西美术出版社,2015年版,第123页。。正是受到黄庭坚的影响,60多岁时,邵长蘅见到八大山人的字说他的书法“颇怪伟”。

这里,有一点应该特别说明:我们把八大山人书法的第一期截止时间定在1680年(55岁),同时又把第二期的起止时间定在1674年(49岁)至1684年(59岁)。这就有一个问题:第一期的截止时间是1680年(55岁),而第二期的开始时间是1674年(49岁),这里怎么会有个交叉和重叠的时间呢?

这有几个原因:

一是与八大山人人生经历和思想历程有关,他先是要不要还俗的内心纠结,然后在临川的激烈疯癫,再后来还俗回到南昌对故园不堪入目、往事不堪回首的悲怆愤懑,是起于《个山小像》(49岁)的。

二是那为什么不把第一期的结束时间定在49岁呢?这要与八大山人书法作品的实际情况吻合。把第一期的结束定在55岁,不仅与他在56岁时不当和尚还俗的人生阶段相一致,《梅花图册》写于52岁,这是八大山人第一期第二阶段的代表性作品。

三是那为什么不把第二时期的起始时间定在55岁以后呢?因为49岁这一年《个山小像》上的八大山人题识已经有了黄庭坚的印迹。而八大山人在学黄庭坚的时候,并没有放弃学董其昌。他这时的书法特征既有董其昌的风格,又有黄庭坚的影子。《梅花图册》这样的代表作品还出在52岁的时候。所以,我们就把八大山人书法历程的第二期定为49岁至59岁,虽然这种分期在时间上有些交叉与重叠。

总之,这种分期,是由八大山人的特殊人生经历与思想历程决定的,这种分期,也能更好地反映和说明八大山人书法经历的真实性、特殊性和复杂性。

三、59岁至80岁的“八大书体时期”

那八大山人书法何时进入最高境界的呢?八大山人到59岁时,画风、书风都为之一变,“陆止于此,海起于斯”,整个艺术能力都跃升到崭新水平,让人耳目一新。我们可以把八大的这一时期(1684-1705,59-80岁)称为“八大山人期”,在书法上就是“八大体”,这就是八大山人书法历程的第三期,它一直贯穿了八大山人生命的最后20多年。

1.“八大山人期”或“八大体”的书法的五个特点:

(1)这一时期的作品主要用“八大山人”的款印。59岁以后,八大山人有三幅作品值得注意:一是1684年(59岁)的《行楷黄庭内景经册》,开始在书画作品上署款“八大山人”。二是1684年(59岁)的《个山杂画册》,除署名“个山”外,第一次使用“八大山人”印章。三是1685年(60岁)《行书林兆叔诗扇页》,首次使用“八大山人”朱文无框屐形印。从此,“八大山人”名款从1684年一直用到1705年去世,从未间断。使用“八大山人”款印,标志着八大山人艺术生涯的一个转折点。张庚《国朝画征录》:“余每见山人书画款题“八大”二字必连缀其画。“山人”二字亦然,类“哭之笑之”,字意盖有在也。”①张函:《由朱耷的变异书风说明遗民变异书法的历史价值》,转载于《八大山人研究大系》第八卷·下,南昌:江西美术出版社,2015年版,第215页。

(2)传世作品多,以前,八大山人的书法主要是在绘画上的题跋和题诗,而这以后立轴、长卷、册页、扇面等各种形式的纯书法作品大量出现,包括行书、草书、楷书等各种书体。

(3)与其绘画一样,八大山人的书法也终于形成了自己的风格,进入了成熟期。逐渐摆脱了早年受欧阳询、董其昌、黄庭坚等人的影响,董其昌的风格已悄然消失,其行草中的“董华亭(董其昌)意,今不复然。”(清龙科宝语),黄庭坚的纵横恣肆、米芾的爽利峻峭也逐渐蜕去。

(4)虽然还有以前造型奇崛的影子,章法行气尚有隔阂之处,却大大减少了方笔的使用,字间的牵丝映带也是偶尔为之,笔下的火气和狂躁逐渐被简淡与平静替代②邵仲武、张冰:《八大山人的书法艺术》,转载于《八大山人研究大系》第八卷·上,南昌:江西美术出版社,2015年版,第70页。,用笔痛快,线条干净,凝重洗练,简朴自然,既透露出其内心之明透,更见出其技法之高明。

(5)仍然洋溢着旺盛的创新创造精神。八大山人的一生,他在书法第1期的传綮和尚期、第2期的还俗纠结期,学唐代欧阳询、学明代的董其昌,学宋代的黄庭坚等,在艺术高峰上不断地学习创造,在进入花甲之年后,他在生命的最后20年的第3期,仍然不断开拓新境界,不但和前两期面貌大不一样,就是这20多年,也是不断有新变化、新跃升。所以,八大山人书法的第3期,又可细分为59至69岁的“老年成熟阶段”、70至80岁的“晚年高古平和阶段”这前后两个阶段。

2.八大前期,1684-1694年(59-69岁),老年成熟阶段。

1684年(59岁)的《个山杂画册》共九开,每开上面有一首草书题诗。这是八大山人书风突变的最明显的标志。第五开《兔》(图10)的题诗是:

图10 《个山杂画册》九开之五《兔》(《八大山人全集》第1册,第64页。)

下第有刘蕡,捉月无供奉。

欲把问西飞,鹦鹉秦州陇。

仔细观赏这几行诗的书写,不但可看出其他九幅题画诗的特点,还可看出八大山人这一时期书法的新变化:

一、八大的题识书法以前常常是行、楷、草单独题写,而这《个山杂画册》的九幅题画诗的书法均为楷、行、草结合,初步确定了自己的风格,形成“八大体”的雏形。

二、此时开始追求变形,结体多采用异体,如这一开的“飞”、“鹦”、第九开的“雷”。

三、在章法布局上,有意将某个字突然放大,如上图《兔》的题诗中,第三、四行的“鹉”“州”和“陇”突然放大,同时,还有意打破字距与行距的排列习惯,如这一开第一行(7个字)和第二行(8个字)排列匀称,第三行则只有4个字,全诗最后一行干脆就写了1个字“陇”。八大山人就是这样有意采用张颠、怀素狂草大小长短欹正相间的方法,制造出字体的欹正相间和大小对比的反差,这种夸张对比的不协调超过了人们审美习惯眼光中的均衡感,给人以较强的视觉刺激。

四、八大山人书法的这一新变化,与他的绘画历程是同步的。《个山杂画册》九开的书法与绘画都各占空间的一半,画了花鸟,造型夸张。如这一开中,八大山人将兔子的眼睛画成了有棱角的方形。这种奇异的夸张和大胆的变形,表现出不可遏止的激情和旺盛的创造力在突破成法中奔突与撞击,也反映出八大山人这一时期的心理矛盾③李一:《八大山人的书法之路》,转载于《八大山人研究大系》第八卷·上,南昌:江西美术出版社,2015年版。。

五、画幅虽小,然气力弥满,无论画或题诗,虽然有蜕变期的稚弱,却是生气勃勃。整体风格是情绪激昂,运笔如风吹浪涌,气势雄伟。第九开《芭蕉》上题诗“蕉心鼓雷电,叶与人飞翻”,胡光华先生在《八大山人书法的艺术风格》中说:用此诗来形容八大山人这个时候的书法是“书与人飞翻”也是很恰当的。

1684年(59岁),八大山人作《行楷黄庭内景经册》(王方宇藏),还有临写传世王羲之《黄庭经》的《行楷黄庭外景经册》(王方宇藏),这两件作品既有黄庭坚的劲拔老辣,又有董其昌的清逸秀润,其书法风格是三人的结合。整体结构也有变化,字字清秀,转折、提按、顿挫也不全为唐楷法度,已呈现在欧字的基础上追求晋唐小楷的风格,偏向晋人风格,然结字多偏长,起笔呈尖状,行笔中锋侧锋互用,给人一种爽利峻峭之感①参见雒三桂:《大美无言》,宋涛:《浅淡八大山人的书风形成及其演变》,钟银兰:《八大山人及其行书〈临河叙〉》,均转载于《八大山人研究大系》第八卷,南昌:江西美术出版社,2015年版。。1684年(59岁)的《书画对题册》中的题诗开始从前人的书法脱胎出来,以硬毫入纸,笔力挺拔而有弹性,以方笔取圆势,个性较为明显,结体布白上与两年前《行书刘伶酒德颂卷》(1682年57岁)相比,富有变化,用笔上比以前的狂草凝练。1686年(61岁),作《草书卢鸿诗册》。本书后有专文赏析,此处不赘。1689年(64岁)《瓜月图轴》《岁寒三友图》《竹荷鱼诗画册》(四开)和1690年(65岁)的《孔雀图轴》,不但杰作迭出,而且,这些绘画上的草书题诗和题款,书风又为之一变。这里试以《竹荷鱼诗画册》四开之三《荷》(图11)上的草书题诗,对八大山人这几篇的书法特点做一分析鉴赏,全诗为:

图11 《竹荷鱼诗画册》四开之三《荷》纸本墨笔(纵20厘米横46厘米,《八大山人全集》第3册,第711页。)

一见莲子心,莲花有根底。

若耶擘莲蓬,画里郎君子。

这幅草书作品有如下特点:

(1)从笔法上看,全以秃毫中锋篆笔书写,笔法圆晬,金刚杵、屋漏痕、折钗股、悬针、垂露、银勾虿尾等笔法,无所不用其极其妙②胡光华:《八大山人书法的艺术风格》,转载于《八大山人研究大系》第八卷·下,南昌:江西美术出版社,2015年版,第77页。。其中“耶”字,不但一个字独占一行,在章法布局上让人赞叹,就看那一竖,悠悠然,枭枭然,贯穿而下,一下千里,这笔金刚杵的笔法让人大呼过瘾。

(2)从字法上看,既有怀素金钩铁线式的苍劲笔力、雄放奔肆的点画,又有晋唐小楷的娟秀古朴,两者结合,形成八大山人独特的风神潇洒、行云流水的圆润风格。

(3)从写形与结体上看,多用异体字,此篇三个“莲”字,第一、三个就是异体字。结体大胆独特,上下部首错开,如第一、三个“莲”、那两个“画”字,还有最后那个“题”字。字体大小间用,有的字写得大,有的字写得小,如第二行有“子心莲”三个字,但“子心”两字,几乎写成了一个字。

(4)从章法上看,以前,八大山人写字,通篇下来,每个字的分布,大小一致,相对匀称,这时却将个别字写得特别大,突兀地插入其中,比如“华”、“耶”、“蓬”和第二个“画”字,这就形成奇峰突起、节奏突然变化的强烈对比效果,但是,把个别字突然放大,又不显得扎眼,它们在全篇之中,和其他字一起,又像是一个变化中有统一、险绝中有平衡的美妙乐章。这真是标准、老练的“八大体”了。1692年(67岁)的《行书轴》。1692年(67岁)《行书千字帖册》16开,楷行草兼备,用笔在规矩中见灵活,平中寓奇③崔自默:《八大山人书法的启示》,转载于《八大山人研究大系》第八卷·上,南昌:江西美术出版社,2015年版,第45页。。总之,八大体前期(59岁-69岁)的书法可由几位书法理论家的话语来评说,如翁振翼在《论书近言》中说:“学书不亦笔笔求工,求工则必不工……笔笔用意,乃妙。”黄庭坚在《论书中》说:“《兰亭》虽真、行书之宗,然不必一笔一画为准。”刘熙载在《艺概》中说:“学书者始由不工求工,继由工求不工,不工者,工之极也。”八大山人这一时期的书法,就是进入了“由工求不工”的阶段,虽然不是一笔一画都写得中规中矩,却是工之极也。

3.八大后期,1695-1705年(70-80岁),晚年高古平和阶段

对八大山人的书法之路来讲,70岁又是另一个分界线。

(1)八大山人对自己晚年书法也充满自信,说:“行年七十始悟永字八法。”

(2)八大山人自己的署款有变化。1694年(69岁)将在署款“八大山人”之“八”由八字外撇形转变为内撇形,即两点之状。70岁之后,八大山人在署款中用“八大山人写”取代以前的“八大山人画”,并一直沿用至去世,“写”与“画”,一字之别,意味大矣。

(3)八大山人70岁后,独立书法作品骤增,书法作品不仅数量多,而且精品多,59岁以后创造的“八大体”,更加成熟完善。

(4)八大山人的书风趋向于平和简静,进入豁然贯通的境界。八大山人在晚年书法形成了“八大体”,以含蓄简练为特征。虽然还保存了探索期结体怪伟的成分,但明显的变化是趋向简化。结体也删繁就简,少连绵牵丝,尽量减少多余的线条。无论是行楷、行书、行草、草书,以拙朴遒劲见神,以奇伟欹正得势,以疏朗空灵生韵。

(5)无论是书法作品或是画中题字,多是行草,不再用或少用篆隶,摒弃方折的隶意,化方为圆,寓方于圆,纯用篆书的圆转。用笔越来越含蓄无锋芒,圆浑醇厚,顿挫减弱,提按和跌宕变化减少,用墨的枯润变化也越来越少了。

(6)自然平和。70岁以前,八大山人书法尽学前人而不囿于前人,纵横奇崛,不拘常式,结体上欹侧移位、章法上夸张变化,书法作品摇荡善变,奇崛恣肆,最明显的特征是奇异的夸张的结体和变形。70岁之后,八大山人书风变为凝重洗练,精神内敛,萧散闲雅,雄浑朗润、凝重简约,墨不外溢,平和而无火气,静穆而少躁动,尽量缩小对比和反差。整体风格自然温和,浑然一体,有蕴藉持重之长老风,而无咄咄逼人之世俗气。浓郁的激情寓于平静简约,雄浑的活力只是流淌在疏密有致、参差错落的字里行间。

下面,我们看看这一时期八大山人书法的主要作品。如1695年(70岁)的《行书禹王碑文卷》(图12)

图12 《行书禹王碑文卷》(局部)(《八大山人全集》第2册,第374页。)

结体似拙而实巧,用笔柔缓而挺劲,有返璞之趋势。在用笔上明显融入篆书的笔意,中锋用笔,寓方于圆。不是靠提按顿挫表现外在的用笔丰富性,而是在起收笔处藏头护尾,以凝练圆浑的笔道表现内美。这样一来,用笔的简练和含蓄更有利于字体造型的大小、长短、欹正的变化,八大山人试图在用笔的平正和结构的险绝之间寻找新的平衡①李一:《八大山人的书法之路》,转载于《八大山人研究大系》第八卷·上,江西美术出版社2015年版。。1696年(71岁)的《行书西园雅集记卷》也是融入篆书笔法后的作品,与八大山人在1688年(63岁)写的《行草西园雅集卷》相比,笔法明显变化,功力与境界大异。本书后有专文赏析,此处不赘。1697年(72岁)《河上花图卷》的题诗是八大山人成熟期的代表作之一。这个长卷长1292厘米,诗题于画后,独立成幅,长30多厘米。是书画合璧之作,书法风格与绘画风格一致,200多字的诗歌似随口腾出,书法信手写来,意境高古、苍凉、痛快、清脱。用笔沉着,厚重而见篆籀意,随着口中所吟,笔之中锋秃毫行于纸上,篆意渗入行草之间。结字上追求“怪伟”的趋势渐收,愈见平和,恣意中求古劲高秀,随着稳重而流动的行笔,出现了布局上的大小、长短、欹正的变化。通篇充满画意,浑然天成,没有一点斧凿的痕迹,达到随心所欲不逾矩了。显示了蕴藉、洗练、朗润、古朴、含蓄、静谧的特点。外雄浑柔润,内韧劲深厚,自然天成,稚拙率真,炉火纯青。1697年(72岁)《书(韩愈)送李愿归盘谷歌》,此书后有专文赏析,此处不赘。1702年(77岁)《书画册》十二开,为八大山人最高水准的书法。1705年(80岁)“夏日”署名“八十老人”的十二开《书画册》之六至之九临苏轼《喜雨亭记》。(图13)

图13 《临苏轼〈喜雨亭记〉》纸本墨笔(纵16厘米,横14厘米,《八大山人全集》第3册,第659页。)

同年五月的《般若波罗蜜多心经》《行书醉翁吟卷》,恬淡天成,静物而单纯,不加任何强调修饰,不着一丝烟尘气息,可称八大山人书法的巅峰,达到了“松风流水天然调,抱得琴来不用弹”的化境①卜灵:《简论八大山人的书法风格》,转载于《八大山人研究大系》第八卷·下,南昌:江西美术出版社,2015年版,第65页。。