基于学科核心素养培育“国家认同”意识的教学探索——以部编版初中历史教材为例

陈春丽

基于学科核心素养培育“国家认同”意识的教学探索——以部编版初中历史教材为例

陈春丽

(江苏省常州市武进区东安实验学校,江苏常州213000)

在学科中培养“国家认同”意识是一个合格公民必备的公民素养,是教学必须达到的“情感价值价值观”目标,初中历史学科素养中的“家国情怀”正是对“国家认同”学生发展核心素养的体现。笔者通过本文探讨如何在初中历史学科中制定提高“国家认同”素养的教学目标、教学素材、教学活动与方法等,形成提高初中历史学科“国家认同”意识培养的教学策略。

初中历史;国家认同;教学策略

“国家认同”,是民族成员确立自己身份,找到归属感的一种辨识过程,是民族成员对国家共同体的归属感。中学生是民族的未来、国家的希望,他们思想的独立性、选择性、多变性日益增强,培育和增强中学生的国家认同感,是我国中学教育尤其历史教育的重要任务。

中国学生发展核心素养综合表现为人文底蕴、科学精神、学会学习、健康生活、责任担当、实践创新等六大素养,“国家认同”是属于“责任担当”核心素养的基本要点。在学科中培养“国家认同”意识是初中历史教学必须达到的“情感态度价值观”目标,开展培养“国家认同”意识的教学与实践,能够改变传统的教学中只注重知识、技能的传授的教学方式,注重学生的情感体验,培养学生对国家、民族的归属感和认同感,立德树人,使学生成为国家,社会发展需要的人。

一、国家认同素养的内涵

国家认同可视为一种心理情感,构成国家认同素养的心理情感要素划分为国家认同的认知素养、情感素养、行为素养三者的统一。认知、情感和行为是相互联系的,对于我们生存的国家这个群体,中学生要对它有所认知认可,如国家的基本国情、政策、历史文化等。认知可能会受到情感的影响,也可能影响情感。认知国家的制度、价值观、历史文化,理解越深刻,越能影响对国家的情感认同。中国共产党是执政党,党的成立带领我们走上了民族独立、国家繁荣之路,广大民众维护党的决策,拥护党的领导,就是对国家的情感认同素养。行为认同素养,指的是中学生把对国家的情感认同转化为实践行动。公民愿意积极为国家效力,而且在共同体有危难时愿意牺牲自我,将内心的认同感化作实践上的认同。这是一种内化过程。

部编版初中历史教材紧跟时代,贯彻国家意志,如七年级中国古代史教材内容上讲述西藏、新疆、台湾及附属岛屿钓鱼岛、南海诸岛等作为中国领土不可分割一部分的历史渊源,注重使学生更好地理解中华民族多元一体的发展格局,强化爱国主义教育、民族团结教育、国家主权意识教育。

八年级中国近现代史教材,叙述了以人民代表大会制度和政治协商会议制度为主要内容的中国特色社会主义的民主政治,增加了北京奥运会、中国特色社会主义理论体系、科学发展、中国梦等,中共16大、17大、18大的重要内容,将以习近平同志为核心的党中央治国理政的最新理论和实践成果纳入教材,进一步加强社会主义核心价值体系的渗透,使学生在学习过程中了解中国历史发展的大趋势和中国特色社会主义,增强学生对祖国日益强大的自豪感。部编初中历史教材更加注重育人功能,体现国家意志,注重培养学生的政治认同、文化认同、国家认同素养。

二、核心素养视角下在初中历史学科中研究制定培养“国家认同”意识教学目标

一切教学活动都是围绕教学目标进行和展开的,教学目标是教学的基本前提。把“国家认同”素养的要求写进教学目标,能够支配和指导教师的教学过程,完善教师的教学设计,引领课堂教学活动。笔者在初中历史学科三维目标的基础上研究制定国家认同素养的教学目标。

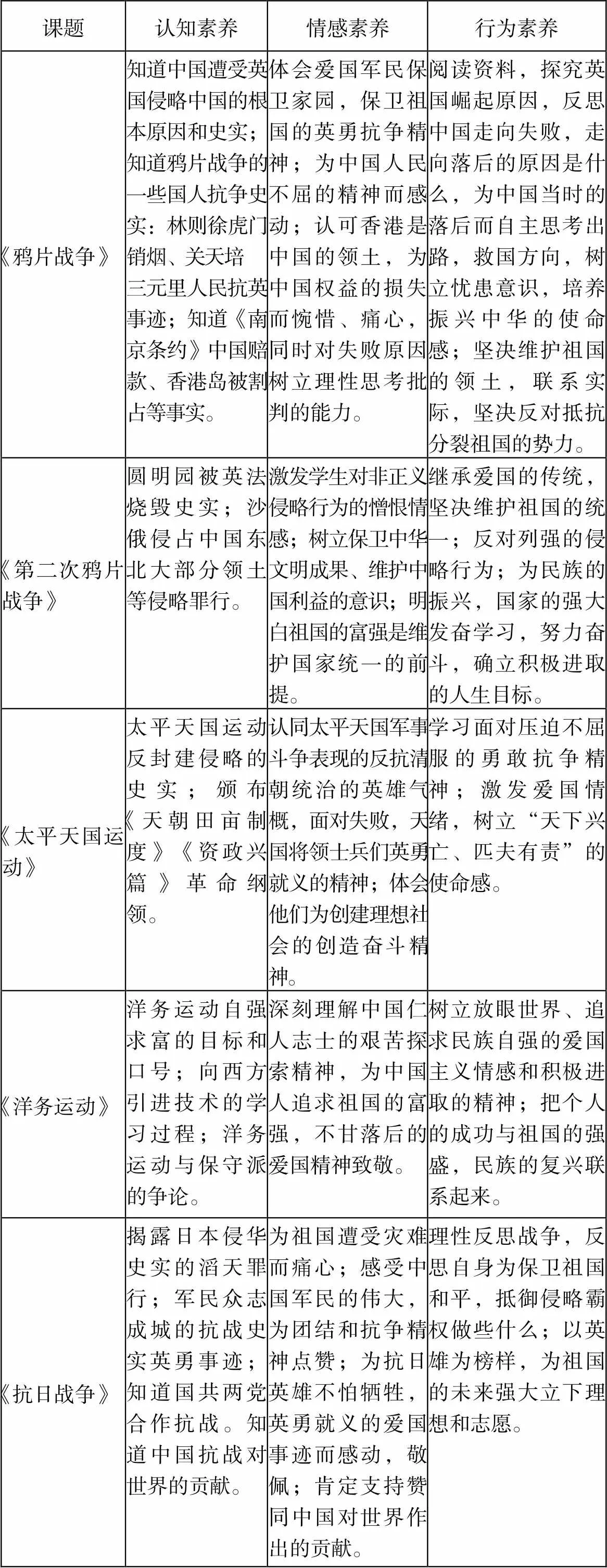

笔者以部编版八年级上册历史课为例,制定了国家认同素养培养目标,如表1所示。

表1 “国家认同”素养培养目标表

三、核心素养视角下在初中历史学科中研究制定培养“国家认同”意识教学素材

表2 培养“国家认同”意识教学素材表

教学素材也称教学材料,是教学内容的各种形式的载体。初中历史学科使用较多的教学素材有史料、历史图片、电影、纪录片等。教学素材具有丰富性和选择性,恰当地选择、运用才能有更好的教学效果,培养学生的国家认同素养。笔者研究整理出一些丰富的教学素材,供教师在培养学生国家认同素养时选用。现摘录一些目录,如表2所示。

四、核心素养视角下在初中历史学科中研究制定培养“国家认同”意识的教学方法

(一)借助丰富的教学素材,创设情境,促进学生的情感升华

1.视频影像教学。影像视频具有直观、清晰、有渲染力等特点,给予学生心灵的触动、情感的升华。比如《甲午战争》这一课,课间可播放电影《甲午风云》的主题曲,渲染历史的沧桑氛围,把学生带入了那个年代的海战的情境中。教师在讲述黄海海战,配上《邓世昌殉国》的视频,生动地再现当时的历史场景,更能激起学生对英雄人物视死如归、不屈不挠抗争精神的悲叹、惋惜之情。在本节课的结尾,教师可播放《甲午时期与今天海军对比》的短小视频,通过今昔对比,感受祖国如今的日益强大,从而有助于实现家国情怀教育的情感带入,对于发展学生的爱国之情,涵养学生的国家认同素养具有重要的作用。

2.史料教学。对于历史课堂,史料是学生学习历史的桥梁和纽带,是学生学习和掌握的重要内容,历史学科五大核心素养的提出越来越凸显史料教学的重要性,但是让史料发挥出育人价值,才是历史课堂的灵魂。史料包括实物史料、文献史料等,诗词是重要的文献史料之一,中华民族的诗词见证着诗人的家国情怀,见证着可歌可泣的历史故事,对于培养学生的国家认同素养有着重要作用。如《太平天国》这一课,教师可采用洪秀全的《吟剑诗》:“手持三尺定山河,四海为家共饮和。擒尽妖邪扫地网,收残奸宄落天罗。东西南北效皇极,日月星辰奏凯歌。虎啸龙吟光世界,太平一平乐如何。”表现出洪秀全反封建的斗争精神和创造太平家园的美好社会理想,有助激发学生爱国情绪,树立“天下兴亡、匹夫有责”的使命感。又如《洋务运动》左宗棠收复新疆这一史实,教师可采用清代杨昌浚的《恭诵左公西行甘棠》“大将筹边尚未还,湖湘子弟满天山。新栽杨柳三千里,引得春风渡玉关。”让学生学习左宗棠维护祖国主权的事迹,把个人的成功与祖国的强盛、民族的复兴联系起来。

(二)课堂上开展丰富多彩的学生活动,加强体验式教学

体验式教学强调身体性参与,体验的本质是实践,是引导学生在经历中体验生活、感悟人生,通过爱憎苦乐、成败得失、是非善恶、各种人和事的经历和体验,实现知、情、意、行的发展。

1.角色扮演。角色扮演可以让学生加强体验,有利于促进情感的内化和外化。如历史课堂的课本剧、角色扮演等。如在七年级下册第二单元《辽宋夏金元时期》,涌现出的民族英雄和事迹,如岳飞抗金、文天祥抗元,影视剧中有大量的素材,可以自制成课本剧让学生进行角色扮演,从而更好地理解人物的处境和心境,体验人物的情感,更好地促进国家认同素养、情感素养和行为素养的相互转化。

2.辩论。初中历史课堂要求学生要辨证地看待历史事物和人物,教师可以采用激烈的辩论升华学生的情感。在八年级上册历史教科书中,李鸿章是一个富有争议的人物,他创办了洋务运动,但同时又在甲午海战中因为避战保船,使北洋舰队全军覆没。他究竟是历史的功臣还是罪人?设置这样的活动,可让学生深刻理解中国仁人志士的艰苦探索精神,在侵略者面前无可奈何之举,更能体会清朝无可逆转的历史命运,树立奋发意识。

3.课堂实践。在课堂上不放过任何一个可以让学生参与实践的过程。历史课堂属于文科,实验类项目少之又少,但是教师仍然可以创新方式加强学生的体验。课堂实践可以是学生的一篇议案,可以是学生的一个创新成果展示,可以是一篇倡议书,可以是学生的简单设计的小标语,可以是学生的一副历史漫画,可以是学生创作的一首爱国诗词,促进情感的外化。

(三)挖掘课外教学资源,开展课外实践活动

课外活动具有区别于课堂教学的自身具有的特点。在整个教育活动中,它的影响是广泛而深刻的。作为教育途径中一条十分重要的途径,它在人的身心发展中有着重要的意义和作用。教学中想要培养学生的国家认同情感和国家认同行为,就需要创设条件,让学生在积极参与社会生活实践的体验中实现对有关国家认同理论知识的理解和内化,才能在理解和内化的基础上更好地实现其国家认同行为的外化。

当今影响初中学生国家认同的主要因素有:第一,传统应试教育模式的影响;第二,教师教学理念的差异;第三,网络的影响。网上良莠不齐的言论会给学生错误的导向。国家认同素养的培养和提高不是一蹴而就能够实现的,需要课堂的潜移默化和循序渐进,为了更有效地在政史课堂中渗透国家认同意识,培养生的国家认同素养,教师们需要加强初中历史课的教学目标、教学素材、教学方法等教学策略的研究,创新教学方式,才能适应新课改的要求,促进学生国家认同情感的自主生成。

[1] 邱斌,左群.“情景体验课堂”:开辟政治认同素养新路径[J].课程与教学,2017(10).

G632

A

1002-7661(2022)05-0126-03