基于资源环境承载力约束的多目标协同国土空间优化

——以晋中市为例

郭东潇,朱洪芬,刘慧芳,毕如田

(山西农业大学资源环境学院,山西 晋中 030801)

国土空间是人类生产生活和社会经济活动以及生态文明建设的重要载体[1]。随着城镇化进程的加快,有限的国土空间面临着承载规模更大、强度更高的经济与社会活动,但科学技术进步在发展动力中的贡献率仍然较低,短时间内难以突破资源环境的极限约束[2]。当前国土空间规划编制明确提出应开展资源环境承载力评价,评估承载的极限约束,结合资源禀赋、环境条件、发展目标和治理要求进行综合权衡,科学客观地设定多目标优化模型中的约束条件,支撑国土空间优化配置。因此,树立底线思维,在资源环境承载力评价的基础上将各类开发活动限制在资源环境承载能力之内[3],优化功能空间布局、划定“三线”、强化用途管制[4],有序引导国土空间优化,对新时期国土空间规划和实现经济、社会和环境协调可持续发展具有重要意义。

自1972 年《增长的极限》的发表第一次明确提出资源环境承载力到目前为止,其概念、评价指标体系及评价方法不断深化。近期随着国土空间规划工作的开展,资源环境承载力评价和国土空间优化已受到不少学者的关注,并取得了丰富的研究成果,同时也存在一些不足。从资源环境承载力评价来看,国内学者围绕评价指标体系构建[5-7]、评价模型选择[8-10]和实证检验[11-14]等开展了大量研究,但从本底和现状两方面进行资源环境承载力测算和分析,进一步探索短板要素下资源环境承载极限的研究较少。从国土空间优化来看,有学者运用多目标粒子群等优化算法,从多目标权衡与协同视角出发围绕土地利用结构优化配置进行了一系列研究[15-17],还有学者从国土空间的数量结构优化和空间布局优化等方面基于马尔科夫模型、灰色预测模型、元胞自动机模型等模拟预测模型[18-20]开展了大量研究,但基于资源环境承载力评价结果进行国土空间优化配置的研究较少,国土空间数量结构优化中约束条件的阈值设定缺乏基于资源环境要素承载力的判断,使得提供的空间优化配置供选方案和规划实际需求存在一定的差距。

晋中市依地形地貌划分为东山保育区和西部平原城镇密集区,作为与省会太原市一体发展的省域核心,社会经济正处于快速发展阶段,而资源短缺、环境脆弱、城市扩张占用绿地和优质耕地等问题使得对国土空间优化要求不断提高。基于此,以晋中市为研究区,构建国土空间资源环境承载力评价指标体系,采用加权求和模型进行承载力评估,并识别出短板要素,测算其约束下耕地和建设用地的承载规模,运用多目标遗传算法求解不同情景下的空间优化方案,比选出最优方案,最后运用FLUS 模型模拟出最优情景下的空间布局,以期为生态文明背景下的晋中市国土空间规划提供借鉴。

1 研究材料

1.1 研究区概况

晋中市位于山西省中东部,地处太行山脉中段,东部邻接河北省,是华北平原的重要生态涵养区,西处太原盆地,地跨黄河、海河两大流域,降雨较少且不稳定,雨季主要集中在7—9 月,年平均气温9.1 ℃,多年平均降雨量574.2 mm,为典型的大陆性半干旱季风气候。研究区国土总面积约1.639 万km2,林草水域面积约占全市总面积的65%,生态环境较好,耕地面积占30%,城镇建设面积不足5%,随着城镇化水平的不断提高,耕地面积正逐年下降。2019年,全市总人口约338.9 万人,地区生产总值1 447.6亿元,人均生产总值4.3 万元,占全国平均水平的60.6%。多年平均水资源总量为13.2 亿m3,人均水资源585 m3,未及全国人均水资源占有量的1/3。

1.2 数据来源与处理

1.2.1 空间数据 土地利用数据来源于晋中市自然资源局提供的第二次全国土地调查变更数据,将其转为栅格数据,重采样至30 m 分辨率;土壤质地和土壤类型等数据来源于中国土壤图(1∶100 万);1 km×1 km 的多年NDVI 和NPP 数据,以及30 m 分辨率DEM 来源于地理空间数据云平台,并基于DEM数据进行水文分析提取获得河网水系;多年降水、积温和湿度等气象数据来源于中国气象数据网;2017年1 km×1 km 人口密度栅格数据来源于Landscan 全球人口动态统计分析数据库;POI 兴趣点包括医院和学校等通过高德地图爬取;交通路网数据来源于open-street map 网站。为便于叠加运算,将空间数据的坐标系统统一转化至大地2000 坐标系,并栅格化为30 m×30 m。

1.2.2 文本数据 包括资源环境统计数据和社会经济数据,其中水环境容量和大气环境容量数据由晋中市环保局提供;水资源数据来源于晋中市第二次水资源调查评价及多年水资源公报;地区生产总值、三产增加值、粮食产量和人口数据等来源于晋中市和各区(市)县统计年鉴。

2 研究方法

2.1 资源环境承载力评价

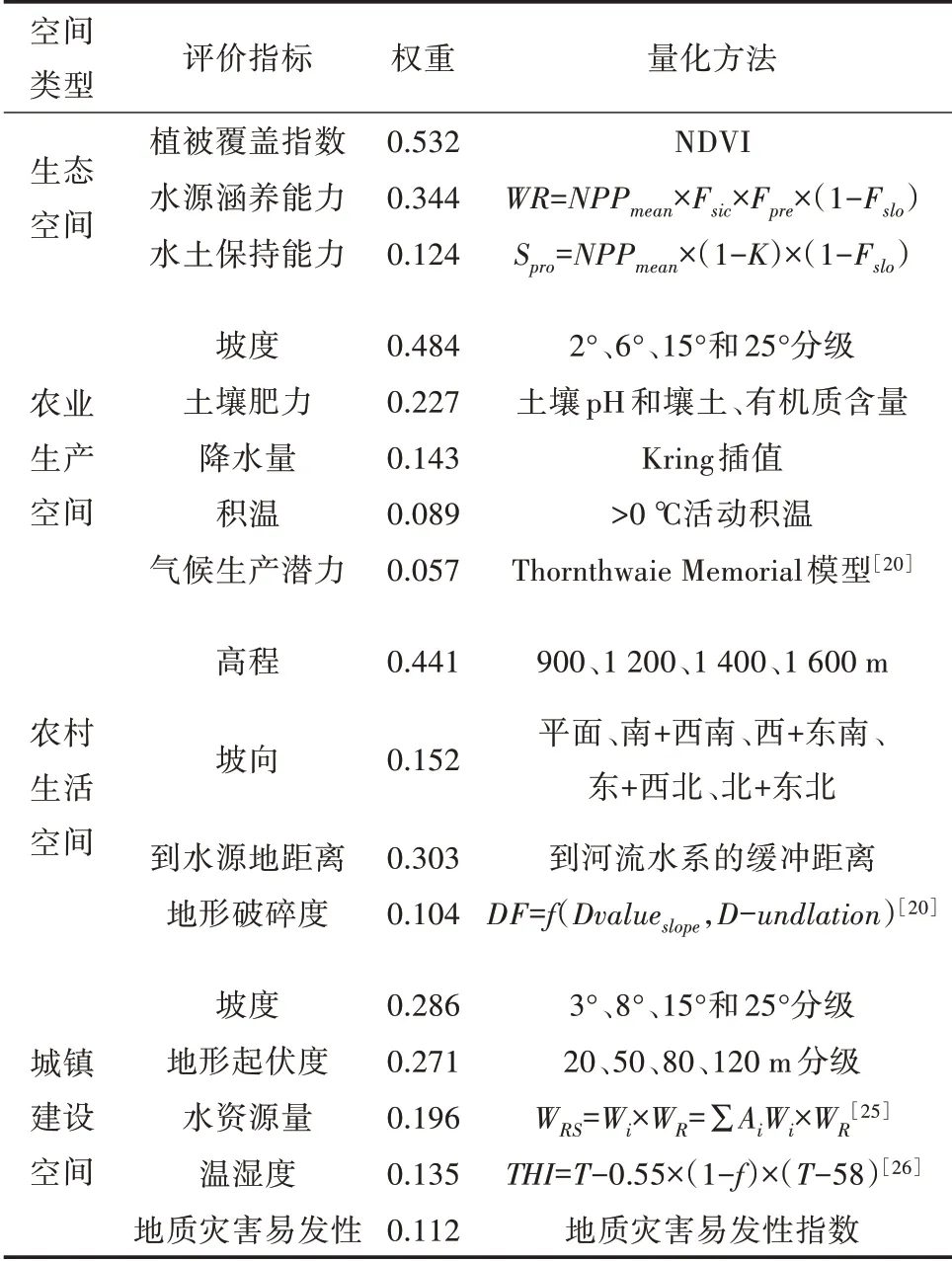

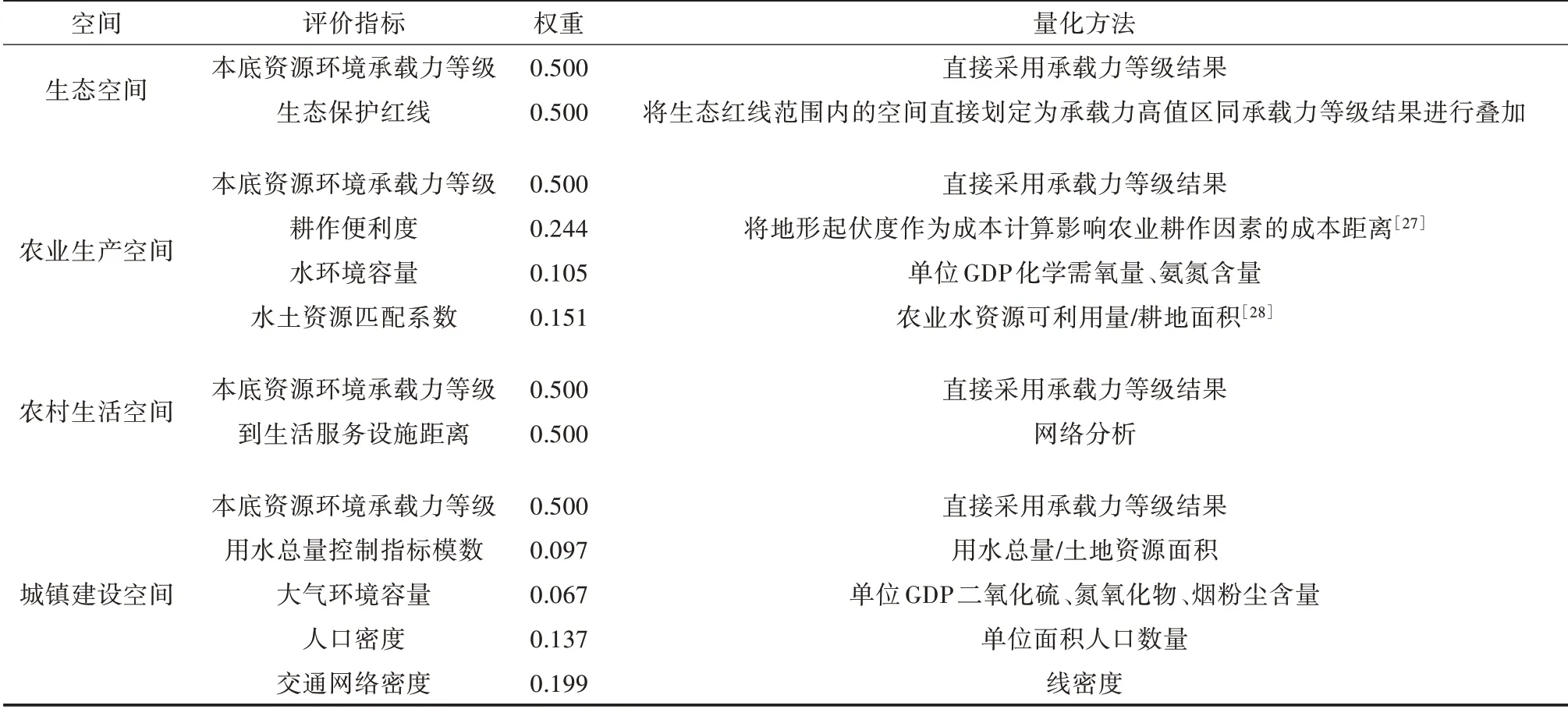

2.1.1 评价指标体系的构建 资源环境承载力评价是划定“三区三线”实现国土空间格局优化的基本依据。为对应“三区三线”划分及主体功能区战略需求,实现区域空间格局优化,国土空间分区管治,本研究将国土空间按功能指向划分为生态空间、农业生产空间、农村生活空间和城镇建设空间[20]。资源环境承载力是一个区域的资源环境对人类活动及其社会经济发展的最大“容量”[21]。即资源环境本底支撑越大限制越小,资源利用潜力越大,加之人类活动对承载体的施压越小,以及通过技术手段弥补限制因素制约发展的能力越强,这一“容量”阈值越大。基于此,本研究参考相关研究成果[20-24],结合研究区特征构建集成本底和现状的国土空间资源环境承载力评价指标体系,如表1 和表2 所示。

表1 本底资源环境承载力评价指标体系

表2 现状资源环境承载力评价指标体系

2.1.2 综合评价指数的计算 评价指标所选要素主要包括土地资源、水资源和气候环境等,均参考“双评价”标准等级,并结合研究区实际,利用自然断点法进行分级赋值,根据指标等级从高到低对应其承载力分别赋值为5、4、3、2、1。

选用层次分析法确定指标权重,数据归一化采用极值法,最终利用加权求和模型计算区域各空间类型资源环境承载力的综合指数,公式如下。

式中,REC为资源环境承载力的综合评价指数;RECi为标准化后的指标值;λi为层次分析法所得权重。

2.2 多目标遗传算法

遗传算法是通过模仿自然界中生物进化过程和机制来求解极值问题的一类启发式算法,可从一个种群出发,同时处理多个个体,降低了陷入局部最优的风险有利于解决多目标优化问题,将其引入到多目标优化中,可以在一次优化中产生一组解,进而选择最优解[24,29,30]。

运用多目标遗传算法进行空间优化包括目标函数建立、情景设定和决策变量约束条件设置,为与国土空间分类及《晋中市土地利用总体规划》相衔接,结合研究区土地利用特点,以土地利用地类为基础,将x1林地、x2草地、x3水域、x4未利用地、x5耕地、x6农村建设用地和x7城镇建设用地作为决策变量。

2.2.1 目标函数 生态效益目标计算公式如下。

式中,F1为生态效益(万元);xi为各类土地利用类型的面积(km2);Bi为各类土地利用类型的生态系统服务价值系数(万元/km2)。

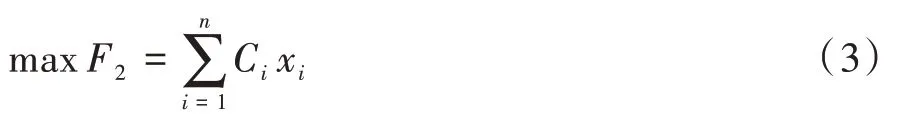

经济效益目标计算公式如下。

式中,F2为经济效益(万元);xi为各类土地利用类型的面积(km2);Ci为各类土地利用类型的经济效益系数(万元/km2),即土地利用类型i所产出的单位面积GDP。

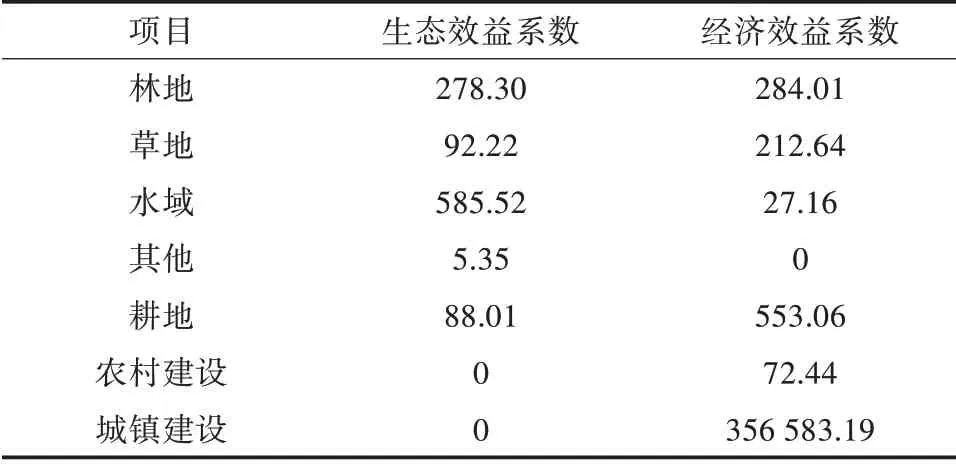

生态效益系数Bi采用谢高地的中国生态系统服务价值当量因子表,结合研究区多年平均粮食单产和1.4 元/kg 的粮食单价,最终得到研究区的生态效益系数Bi(表3),由于建设用地生态系统服务价值较低,故文中不予考虑[30]。经济效益系数Ci通过2014—2018 年研究区的经济数据计算各土地利用类型对应的产值与其面积之比,得到逐年的经济效益系数,再利用GM(1,1)灰色预测模型求得(表3)。

表3 土地利用类型对应的生态效益系数、经济效益系数

2.2.2 情景设定及约束条件 根据生态安全和粮食安全重要性以及区域发展目标,本研究设定了生态保护、粮食安全、经济增长和均衡发展4 种情景,其中,生态保护情景下的生态效益目标和经济效益目标所占权重分别是0.8 和0.2;粮食安全情景下的生态效益目标和经济效益目标所占权重分别是0.5 和0.5;经济增长情景下的生态效益目标和经济效益目标所占权重分别是0.2 和0.8;均衡发展情景下的生态效益目标和经济效益目标所占权重分别是0.5 和0.5,所占权重均采用德尔菲法并综合专家意见确定[30]。此外,考虑到粮食安全情景下对耕地的重点保护单独设定耕地保护约束条件,仅约束这一情景下的耕地面积。

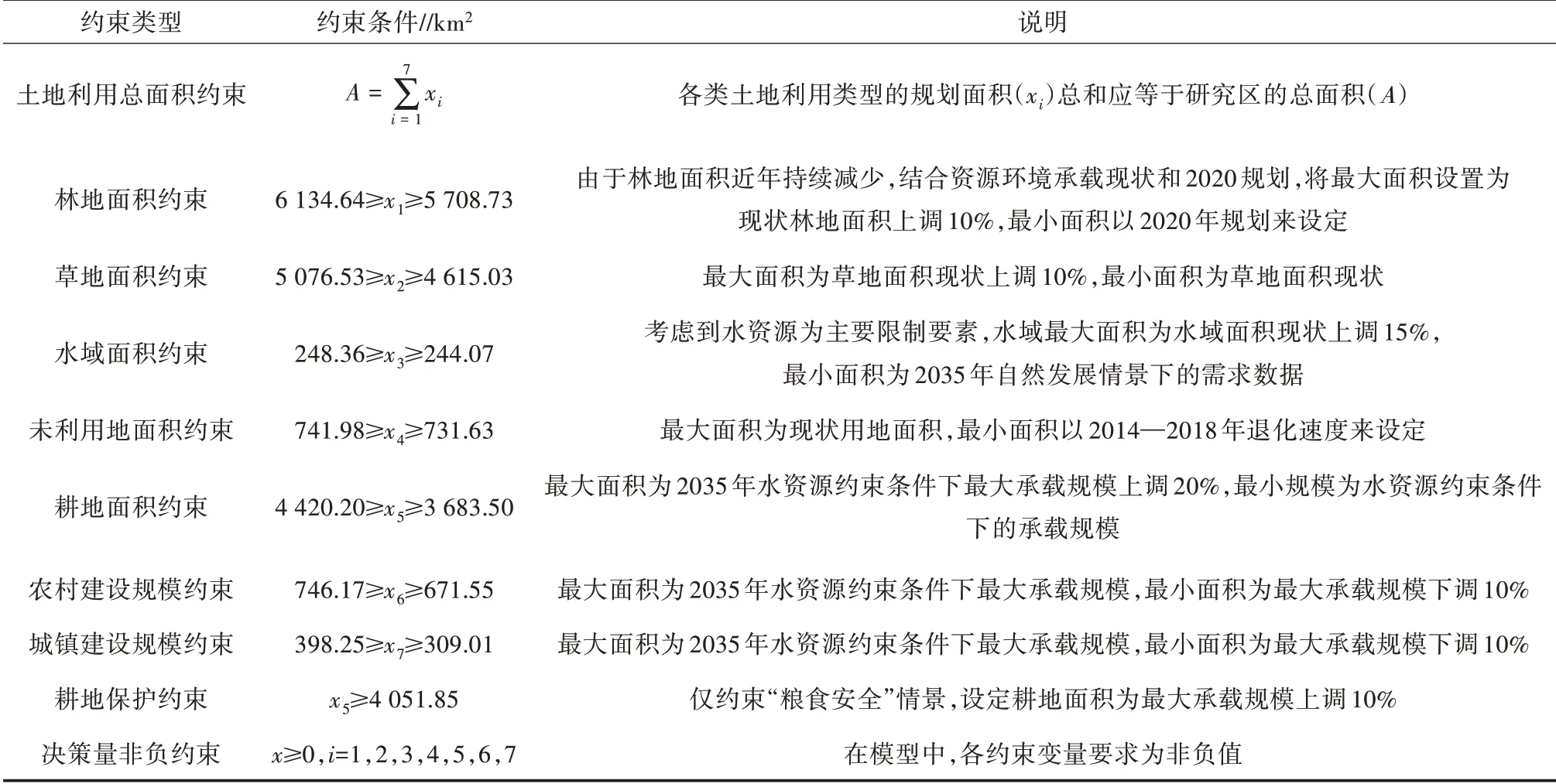

考虑到晋中市自然禀赋对本底资源环境承载力的主要限制因素为水资源,人类活动导致水资源问题更加突出,目前及未来较长一段时间水资源短缺将长期影响和决定着区域资源环境承载力,从而约束区域国土空间数量结构及分布,又因水资源对国土空间的约束作用主要体现在耕地和建设用地上,因此,本研究在求得水资源约束下的可承载耕地面积和可承载建设用地规模的基础上,结合土地利用规划面积和土地利用面积现状构建土地利用类型面积约束(表4)。

表4 土地利用类型的面积约束

2.3 FLUS 模型

FLUS 模型是在传统CA 模型基础上改进的集成模型[31],具有同时考虑“自上而下”宏观驱动和“自下而上”微观演变的双重特征,能高效模拟在自然与人类活动影响下未来的土地利用格局[24]。结合多目标遗传算法和FLUS 模型进行空间优化模拟,能够综合考虑多方效益、实际需求和规划目标,有效预测了多目标协同下的国土空间格局,且模拟精度较高。

利用FLUS 模型进行土地利用空间布局模拟时,首先借鉴“资源环境承载力评价”体系对影响土地利用变化的驱动因子进行完善,并将土地利用数据导入基于神经网络的出现概率计算模块,取得土地利用类型适宜性概率;然后将利用多目标遗传算法得到的未来土地利用的数量作为FLUS 模型的输入,综合考虑邻域影响因子、惯性系数和转换成本的影响,在CA 迭代时间内将适宜性概率高的用地类型分配到栅格中,最终实现土地利用布局模拟[32]。

3 结果与分析

3.1 国土空间资源环境承载力评价

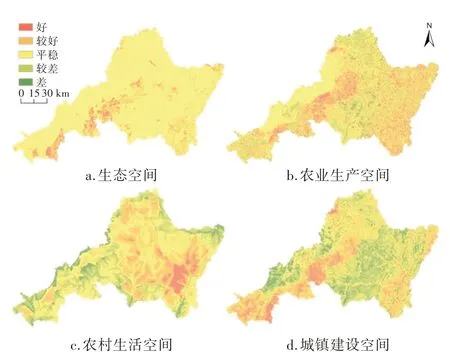

通过加权求和模型测算出晋中市各类空间的本底资源环境承载力和现状资源环境承载力,之后进行叠加分析和等级划分,进一步分析承载力的变化情况和空间差异(图1),最终判断资源环境承载力的短板要素。

图1 国土空间资源环境承载力情况

由图1 可知,生态空间承载力在生态红线控制下得到改善,现状承载力高值区在本底的基础上提升了13.31%,承载力总体水平偏高;农业生产空间承载力虽受耕作便利度影响,随生产可达性提高而提高,但因水资源短缺,水土匹配较低,西北、西南部和中部等地区有明显下降趋势;农村生活空间承载力受生活服务设施影响,引导其高值区逐步向城镇中心周边聚集;从城镇建设空间来看,一方面西部城镇发展密集区因人口密度较大给资源环境带来巨大压力,使得该区承载力大幅下降,另一方面东部山区因水资源开发利用程度较低,承载力呈现下降趋势。整体上各类空间的资源环境承载力均受地形条件的限制,呈现出“马太效应”。农村生活空间除受地形的影响外还明显受河流水系的影响。考虑到水资源的重要性以及对资源环境承载力的约束作用更为显著,最终将其确定为晋中市国土空间资源环境承载力的短板要素。

3.2 基于遗传算法的国土空间结构优化

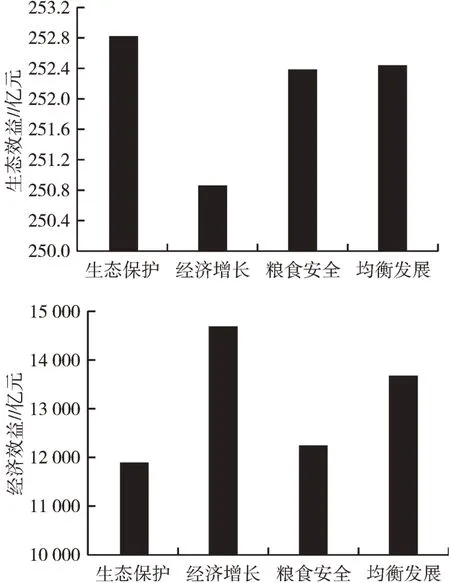

基于多目标遗传算法得到经济目标和生态目标下4 种情景的国土空间优化配置方案。4 种方案中,土地利用类型的数量差异明显,其中,林地、水域、耕地和城镇建设用地由于对生态效益和经济效益具有直接且显著的影响,因此,相比现状面积变化较为明显。在生态保护情景下,林地和水域增幅达到最高,生态空间面积也达到最大,为11 381.62 km2,但城镇建设用地面积最小,仅为319.01 km2;经济增长情景则与之相反,生态空间面积最少,为11 299.66 km2,但城镇建设面积最大,为398.12 km2。为保证区域内粮食充分满足需求,粮食安全情景下耕地面积达到最大,为4 061.07 km2。均衡发展情景下的各土地利用类型中林地、草地、水域、未利用地、耕地、农村建设用地和城镇建设用地,即x1至x7面积依次为5 739、4 632、248、736、3 984、685、369 km2。将4 种情景下的土地利用类型面积分别代入生态效益目标函数和经济效益目标函数,得到不同情景下晋中市的经济效益值与生态效益值(图2),比较分析不同情景的效益。

由图2 可知,在生态保护情景下,晋中市的生态效益达到最高,为252.81 亿元,但经济效益在4 种情景中最低,仅为11 862.82 亿元。该情景下的优化方案仅有利于该区域的生态建设,但经济增长最低。经济增长情景下,经济效益达到最高,为14 681.08亿元,但生态效益最小,仅为250.87 亿元。该情景下的优化方案大力推进了该区域经济发展,却忽略了生态文明建设的重要性,以上2 种情景都将致使该区发展失衡。而粮食安全情景下,生态效益为252.37 亿元,经济效益为12 227.62 亿元,该情景下的优化方案虽然保证了生态效益和经济效益相对平衡,但仍未能实现效益最大化。均衡发展情景下,生态效益达252.43 亿元,经济效益达13 650.17 亿元,与生态保护情景下的经济效益相比,该情景下的经济效益增加了15.06%,而粮食安全情景下增加了3.08%。综上所述,均衡发展情景下的配置方案在保障该区域生态建设稳速发展下合理控制建设用地面积,优化配置各功能用地,不仅使生态保护、粮食安全和经济发展统筹兼顾,而且尽可能将效益最大化,相较其他3 种方案为最优。

图2 不同种情景下的生态效益和经济效益

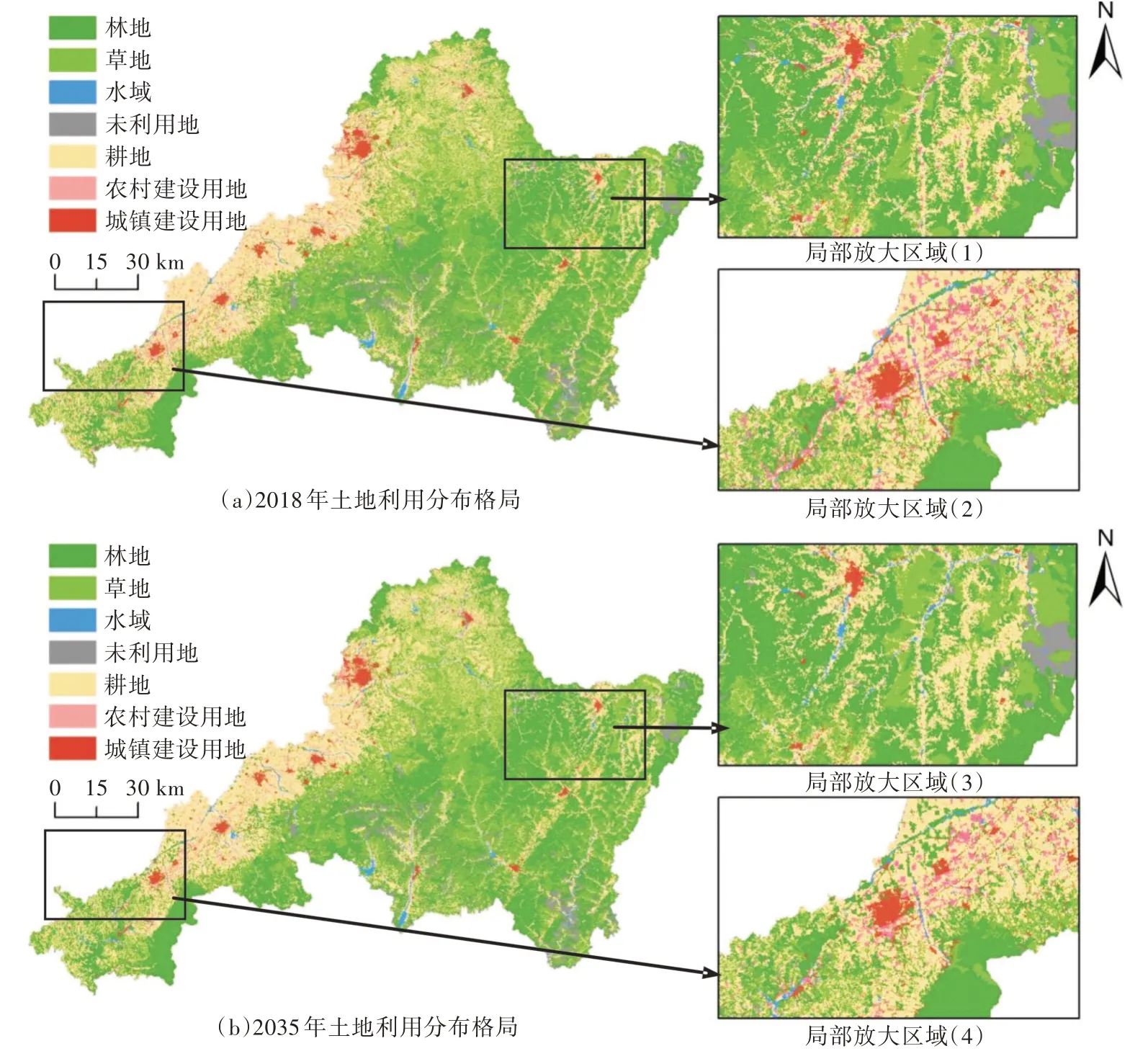

3.3 基于FLUS 模型的国土空间布局优化

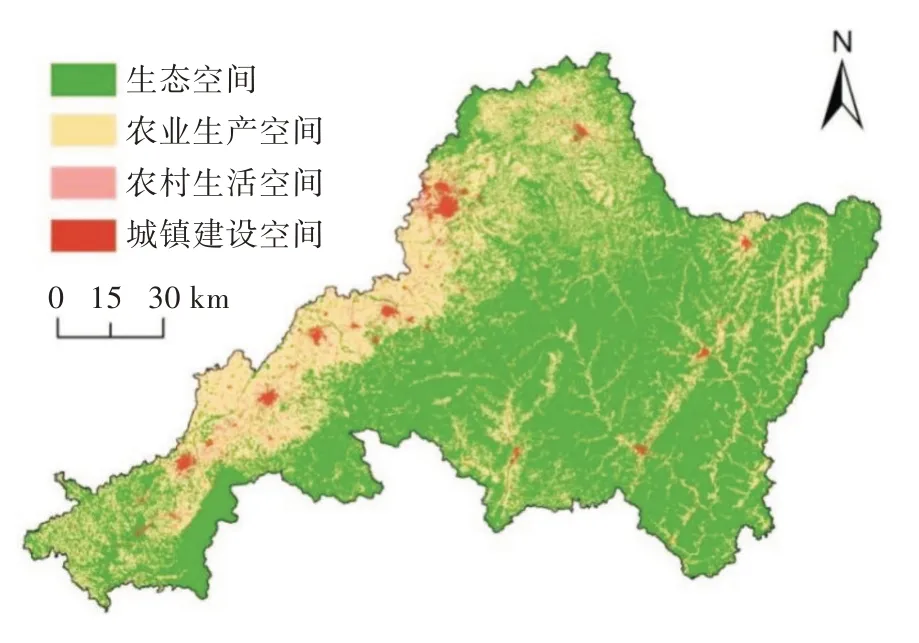

以2014 年土地利用空间分布现状为基期数据,利用FLUS 模型模拟得到2018 年土地利用空间分布情况,经验证模拟的总体精度为89.03%,Kappa 系数为0.765 5,模型精度满足要求。故根据均衡发展情景下的土地利用需求预测结果及相应准则控制,模拟得到晋中市2035 年土地利用空间分布情况(图3b),与现状(图3a)相比林地和水域有显著增加,其增加主要来源于农村建设用地和城镇建设用地的转换;耕地有所增长且斑块布局趋于集中连片;零散的农村建设用地经“拆村并点”明显减少,向林地、水域等生态用地和耕地大幅转变;城镇建设用地出现边缘式零星消退现象,建设用地整体呈现空间聚集状态,未来应继续向内挖潜,以低效用地再开发换新增建设用地。将土地利用分布格局进一步整合优化得到最终的空间优化分布格局(图4)。晋中市国土空间总体格局呈现东部以生态涵养为主,西部以农业生产和城乡建设为主。生态空间集中在生态承载力较高的东部山区并在其周围呈边缘式扩张;农业生产空间和城镇建设空间集中在西部平原区,零散分布在东部山区,整体趋于聚集,布局更为紧凑合理。

图3 现状及模拟土地利用分布格局

图4 生态-农业生产-农村生活-城镇建设空间分布格局

4 小结

1)国土资源环境承载力评价结果显示,晋中市资源环境承载力受水资源的强约束作用有明显下降,水资源短缺是未来影响晋中市经济生态可持续发展的瓶颈。

2)水资源约束条件下晋中市可承载的城镇建设用地规模为343.35 km2,农村建设用地规模为746.17 km2,耕地规模为3 683.50 km2。城镇和农村建设面积均处于超载状态,表明水资源对建设用地的约束作用较强,未来应重点加强水资源承载建设用地能力。

3)基于承载力约束多目标协同,均衡发展情景下的国土空间结构更为合理,其生态效益达252.43亿元,经济效益达13 650.17 亿元,综合效益明显优于另外3 种情景。该情景下的空间布局既能充分发挥林地、草地和水域的绿心、绿带效应,又能为现代农业发展提供用地保障。