味觉形容词“酸” 的汉英对比认知研究

【摘要】古往今来,味觉形容词一直被人们普遍用于生活中,然语言学界对味觉形容詞的关注不多,从原型角度对味觉形容词做研究的更是屈指可数。由此,笔者从原型范畴理论视域来探析汉英中的味觉形容词“酸”在中西文化中的异同,探究汉英双语中味觉形容词“酸”、acid、sour和tart这四个词分别在其原型义项与非原型义项之间的异同。据此,本文为丰富原型范畴理论对味觉形容词的研究,以及帮助中国英语学习者能更好认知中西不同文化背景中的味觉形容词提供些许参考。

【关键词】味觉形容词“酸”;原型范畴理论;汉英对比认知

【中图分类号】H136 【文献标识码】A 【文章编号】2096-8264(2022)12-0096-03

一、引言

酸甜苦辣咸是大众以及语言学界普遍公认的五类基本味觉形容词。酸味居于基本味觉形容词的首位,具有一定的代表性,这也是笔者选取“酸”作为本研究对象的主要出发点。味觉形容词会被人们通用于日常交际当中,由味觉形容词“酸”组成的词汇在生活中最是喜闻乐见,如:酸了、心酸、酸楚等。此外,原型范畴理论(也称原型理论prototype theory)具有帮助人们实现认知经济型的显著功能,且通过原型范畴理论对味觉形容词的研究少有。笔者通过原型范畴理论围绕味觉形容词“酸”为核心,探究汉英味觉形容词“酸”、acid、sour和tart在日常交际用语中的语义衍生变化情况,对比汉英两种语言中“酸”的认知异同,进而找到汉英二语中“酸”各语义义项间的联系。

二、原型范畴理论

所谓“原型”,即指的是某事物的典型性、突显性。原型范畴理论或原型理论(prototype theory),是经典范畴化的发展,主要指的就是家族相似性。人们的认知基于经验,始于范畴化。范畴化是在感知的基础上进行的,由于原型(prototype)集中了感知并符号化了的信息,它们就成了范畴的代表,表现出语义范畴的向心性。原型范畴理论的四个显著性特征可以帮助人们实现认知经济型:一是同一范畴中的成员有共同的属性,形成家族相似性;二是属性和数量具有不确定性,跟随人的认知的变化而改变;三是其特点有中心特点与边缘特点之分;四是成员之间有地位之分,即有中心和边缘之分,共同属性多的为中心成员。原型范畴理论最初是围绕名词为核心,凭借隐喻、转喻等方法不断向外扩展。原型范畴理论对名词、动词的研究较多,而围绕形容词为核心的研究较少,围绕味觉形容词做研究更是鲜有。因此,为丰富以原型范畴理论视角下对味觉形容词的相关研究,本文将在原型范畴理论视角下探究味觉形容词“酸”的汉英对比认知研究。

三、味觉形容词“酸”的汉英意义对比

笔者结合《现代汉语词典》第七版、《现代汉语规范词典》、《新世纪汉英大词典》(第二版 缩印本)、《牛津高阶汉英双解词典》第7版,这四部专业学习型词典,同时结合汉英双语三大语料库BCC、 CCL、 MLC中的例句,全面分析汉英中的“酸”。

(一)味觉形容词

味觉形容词是形容词中广泛用于日常生活中的一小类常用词。基本味觉形容词由酸甜苦辣咸五味组成,其中,酸位于五味之首,具有极好的代表性。目前,就笔者从CNKI搜集资料显示,语言学界关于对味觉形容词的研究不多,而专门对味觉形容词“酸”作细致研究的文献更少。笔者收集从2009年至今,对味觉形容词有关研究主要有:周巍、赖鸥(2021)从语境文化角度对汉英味觉词“酸”进行了概念隐喻对比分析;莫丽红(2018)从意义动态识解视角,对汉语味觉词的意义建构进行了分析;杨洋(2017)从通感隐喻视角分析了语味觉形容词“酸”的语义变迀;莫丽红等(2015)对汉英甜(sweet)、苦(bitter)作了认知语义研究;丁慧(2010)对味觉形容词的句法特征和语义属性做了研究;尹文婷(2009)对比了汉英味觉词“酸、甜、苦、辣”;刘颖(2009)对比了韩中味觉形容词。综观之,暂未发现以原型范畴视角,对味觉形容词“酸”的汉英对比认知研究。

(二)“酸”的汉英对比

笔者参考上述几部词典,对这几部词典中的“酸”做以下详细分析。

1.汉语中的“酸”

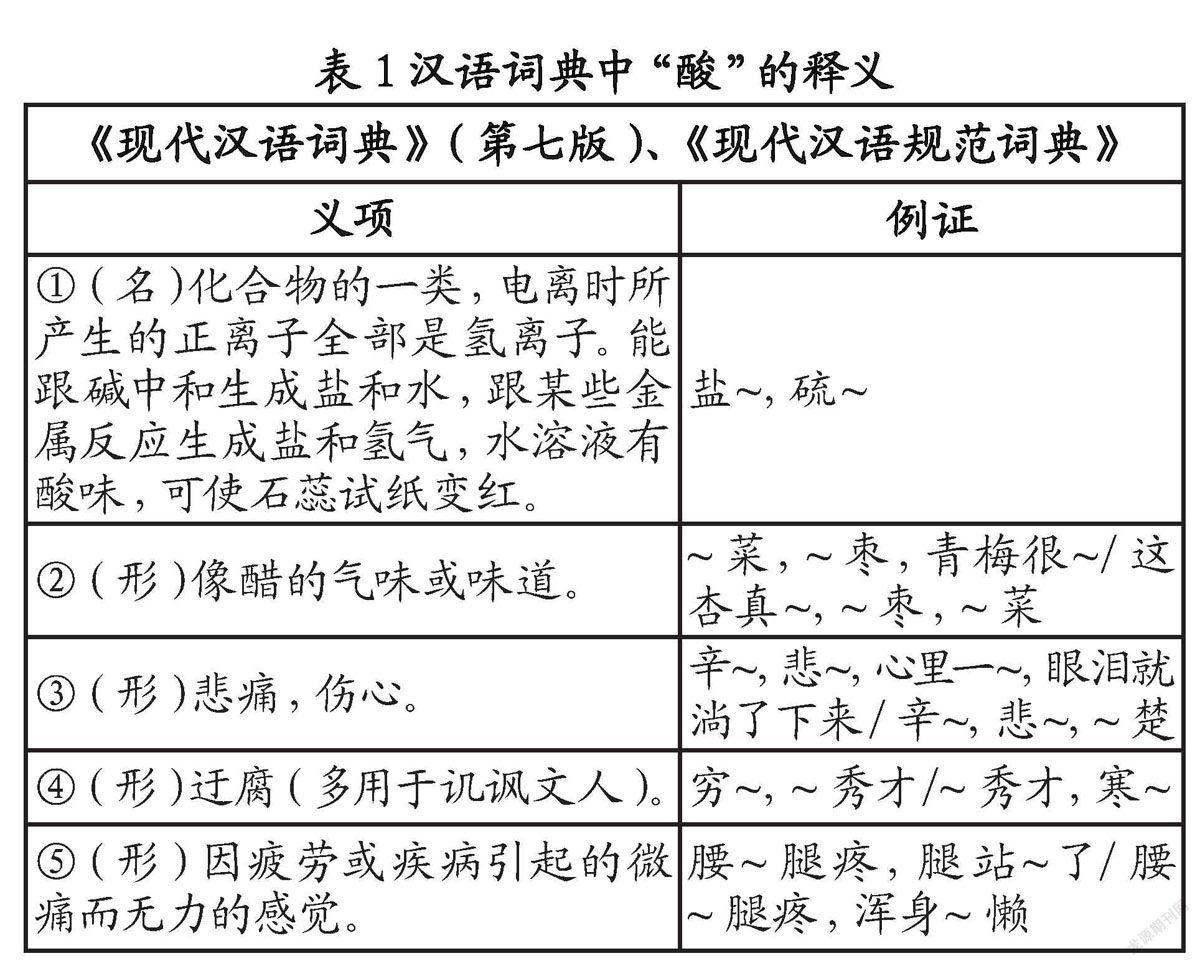

在《现代汉语词典》(第七版)和《现代汉语规范词典》这两部词典中,“酸”的义项释义一致,由此,笔者将两部词典中酸的义项和例证合并在一张表格中,详情请见表1。

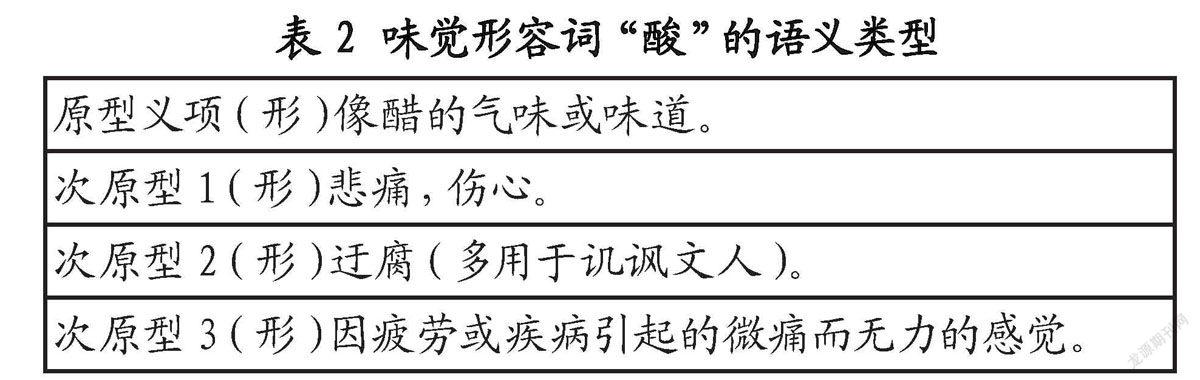

从表1可知,“酸”常用作形容词。鉴于本文研究的对象主要为形容词“酸”,所以对上述义项做如下处理,即把“酸”作为名词(义项①)的情况排除。“酸”的义项②属于感官范畴,且“酸”的范畴呈现多中心结构。王寅(2002)曾表示:“基本层次词汇比其他词汇具有更强的隐喻生命力”,而“酸”就正位于味觉形容词范畴的基本层次,比“味道”这一上位范畴有更多的隐喻和转喻的用法。敖世翠(2006)在研究一词多义时表示“词义范畴表现出不同程度的原型义项身份,并不是每个义项都能以同等的地位代表词义范畴,原型义项最能代表该词义范畴。一个多义词构成一个语义范畴,可被次范畴化,每个次范畴有一个次原型,并可由此类推”,笔者也认同她的观点。由此可判断形容词“酸”具有4个表示不同程度的原型义项,详情请见表2。

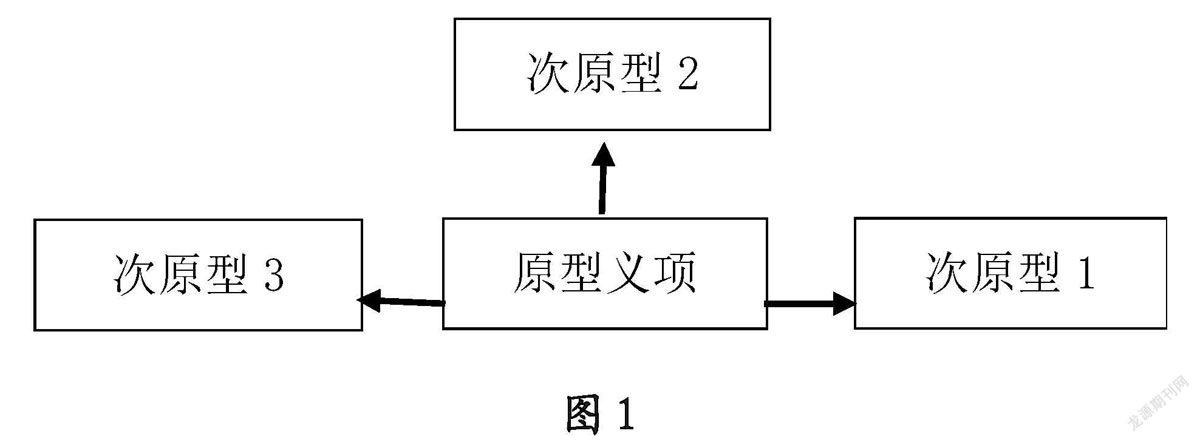

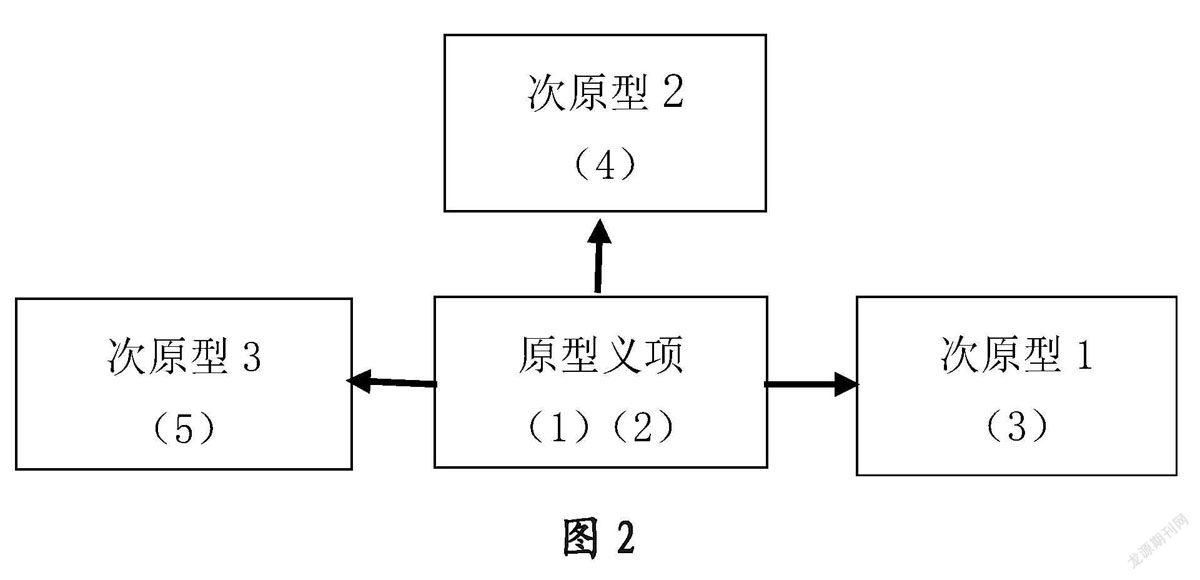

由表2可知,形容词“酸”有4类不同程度的基本层级范畴,其中原型义项相较于其他义项而言,其使用度最广,出现时间最早,家族相似性特征最多,处于最典型、最核心的地位。而其他义项为次原型。原型义项主要表达人们可以通过嗅觉或味觉感官感知的一种带“酸”的气味或味道。次原型1是情感上的表达,尤指人的心(心脏器官)感受到悲痛、伤心,也与人的感觉器官有关。次原型2多用于讥讽,因而具有典型的修辞效果。次原型3主要指人身体上的感觉、知觉。据此,可以得出“酸”的原型范畴图示如下图1。

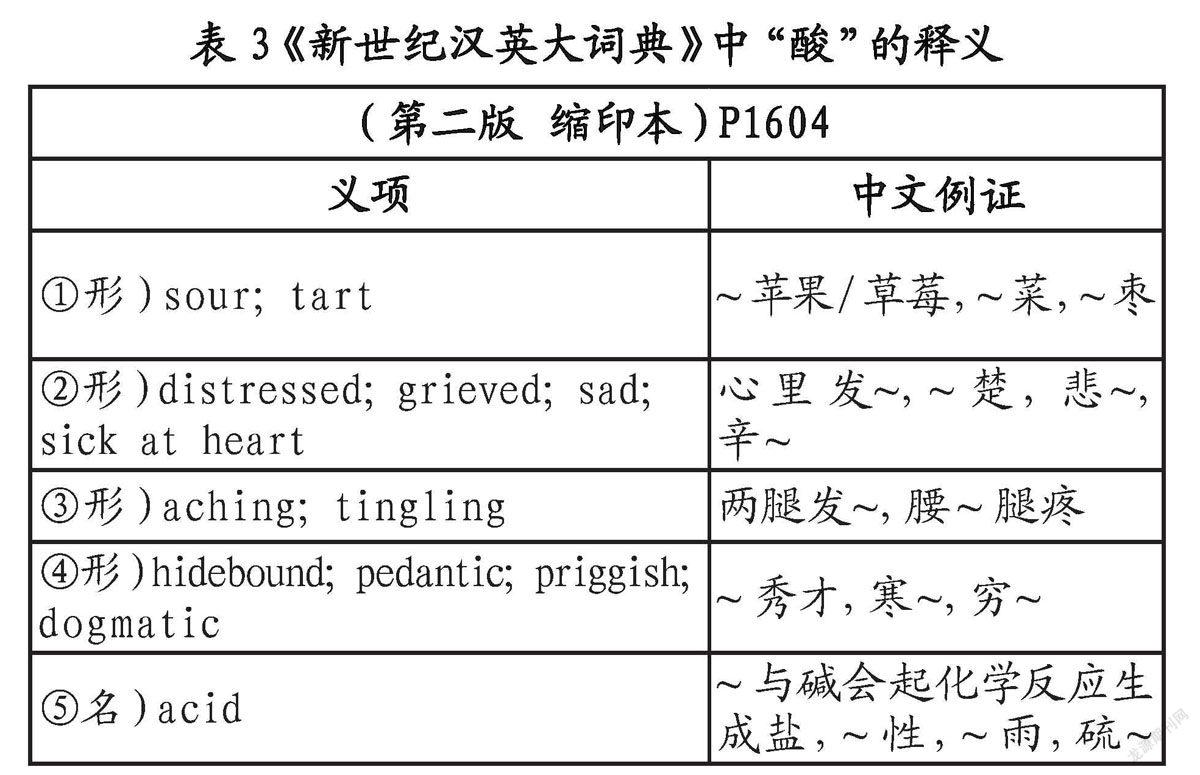

在《新世纪汉英大词典》(下文简称《新汉英》)中,“酸”作为形容词的义项与上文两部汉语词典中的释义义项几乎无差别,从《新汉英》中就可以看出。值得注意的是,《新汉英》中形容词“酸”的义项有多种表达,常用味觉形容词“酸”的英语表达有sour和tart两种,详情请见表3。

2.辨析acid、sour和tart

形容词acid、sour和tart都可以表示酸的意思,但是在英语中,acid、sour和tart三个词具体什么时候会出现交替使用的情况。再者,什么情况下,这三个英语词汇可与汉语中的味觉形容词“酸”表达的意义一致? 这是本文又一研究点。笔者结合第7版《牛津高阶汉英双解词典》,将acid、sour与tart的汉英释义、例句、常见词组对比发现:排除acid和tart皆有名词的属性,以及sour有作动词的属性的情况。这三个词在作味觉形容词属性时,acid、sour和tart都有表示“酸的”“有酸味的”的含义,这属于“酸”的原型义项。

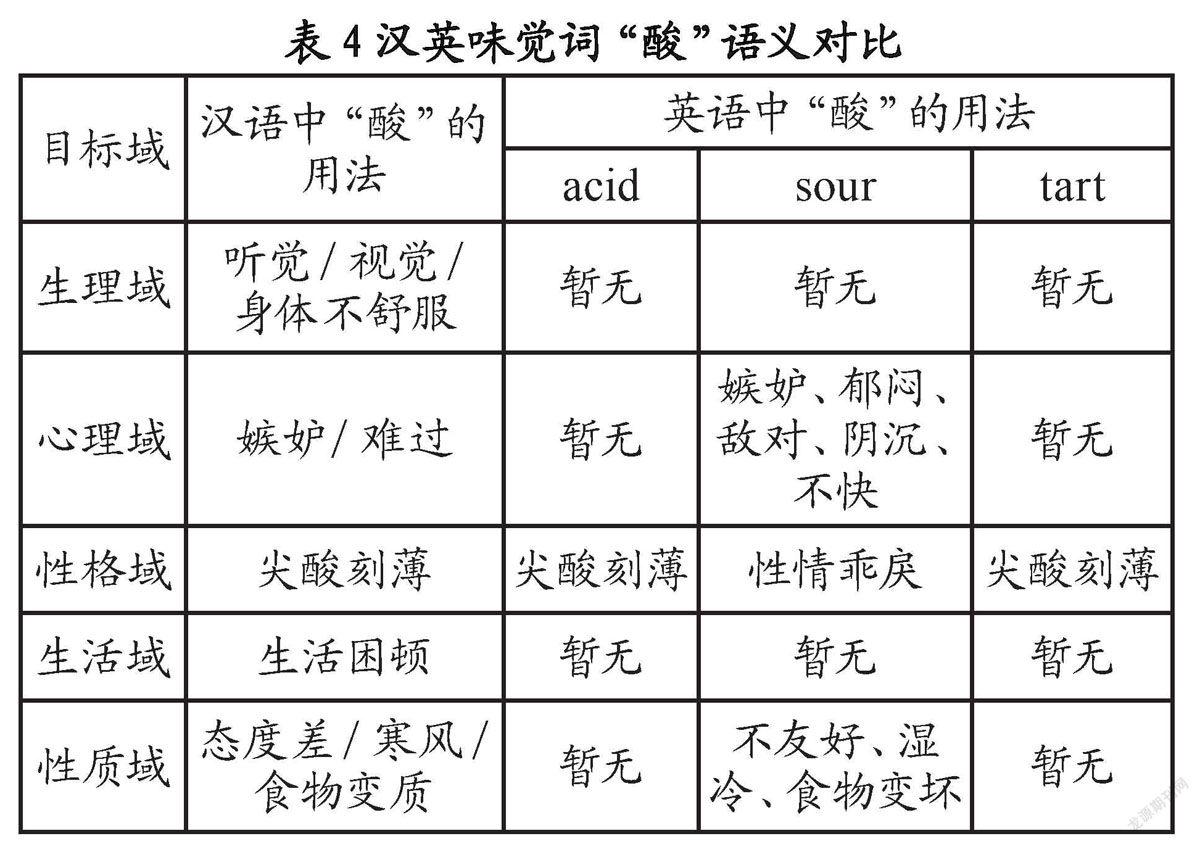

综上,汉语与英语均可通过“酸”来隐喻嫉妒心理,如汉语中“酸×”的表达,英语中sour grape(酸葡萄心理)。味觉词“酸”在汉语中可以映射至生理域、心理域、性格域、生活域和性质域,而在英语中则只映射至心理域、性格域和性质域。汉英中味觉词“酸”的隐喻映射情况可以总结为表4。

四、汉英味觉形容词“酸”的原型讨论

汉语味觉形容词“酸”的原型义项呈现出典型的辐散型。下面将结合例句分析:

(1)这苹果看着颜色不错,就是酸了点。

(2)这衣服的味道太酸了。

(3)说着说着,她的鼻子一下子就酸了。

(4)别酸了好不好,人家这是托家族优秀遗传基因的福。

(5)还要站多久啊?我腿都酸了。

例(1)中“酸了”是指食物的味道,而例(2)中“酸了”的所指对象扩大到了物品,但仍指人通过嗅觉闻到的气味。例(1)(2)的“酸了”是指一种味道和气味,属原型义项。例(3)中“酸了”将感官隐喻到情感上,属于次原型1。例(4)中的“酸了”含讽刺、讥讽的修辞效果,属于次原型2。例(5)中的“酸了”是因站立过久,腿部肌肉有酸痛感,是身体上的感觉,属于次原型3。结合上文表2和图1,可画出汉语味觉形容词“酸”的原型范畴图示,如下图2。

(6)The somewhat acid flavor is caused by the presence of lactic acid.(这种微酸的味道是因为含有乳酸造成的。)

(7)The barn was filled with the sour-sweet smell of fresh dung.(谷仓里弥漫着新粪酸甜的气味。)

(8)The tart flavor of the cranberries. (蔓越莓的酸味。)

(9)She was a sour and disillusioned old woman.(她是个郁郁寡欢、幻想破灭的老妇人。)

(10)The boss is a real sourball. (老板真是性情暴躁,脾气很坏。)

(11)If milk sours or if something sours it, it becomes sour and has an unpleasant taste or smell.(如果牛奶或其他食物腐坏,就会变酸,且气味不佳。)

(12)The words were more tart than she had intended. (这些话比她原本意欲表达的要尖刻。)

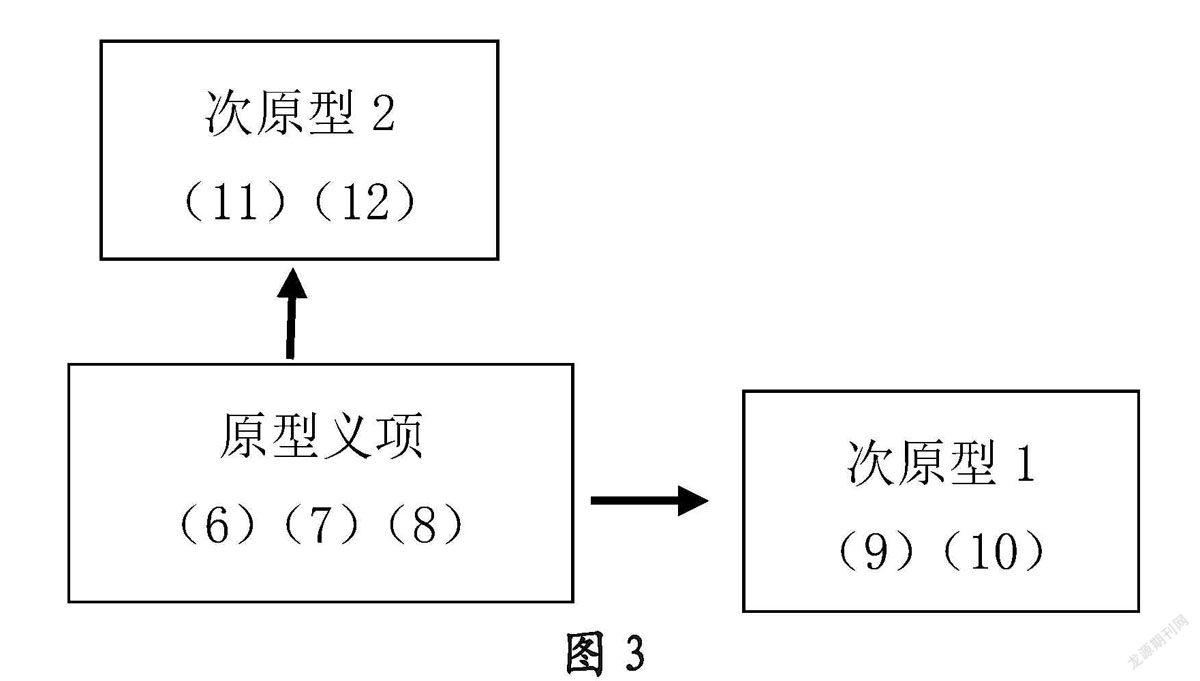

例(6)至(9)都是属于英语“酸”(acid、sour、tart)的原型义项范畴的句型表达,在例(10)到(12)中,acid、sour和tart都表达有尖酸刻薄之意,属于修辞手法,故属于次原型2。sour还表示性情暴躁,表达一种坏的情绪,属于次原型1,当sour表示食物变腐坏的含义时,这时属于原型义项,表示食物变坏后的味道。结合上表2和表5,可得知英语形容词“acid”“sour”“tart”的原型范畴图示,详情如下图3。

五、结论

味觉形容词是一类喜被人们普遍用于生活中词类。笔者从原型范畴理论视域探究了汉英双语中味觉形容词“酸”、acid、sour和tart这四个词分别在其原型义项与非原型义项之间的异同。由此,英语中表示味觉形容词acid、sour和tart也同汉语味觉形容“酸”一样,其原型范畴图示都是呈辐射状发散的词汇,汉语味觉形容词“酸”的次原型相较于英语味觉形容词acid、sour和tart而言,汉语味觉形容词的“酸”次原型显示更加丰富多元的形态。本文为丰富原型范畴理论对味觉形容词的研究,以及帮助中国英语学习者能更好认知中西不同文化背景中的味觉形容词提供些许参考。

参考文献:

[1]Chen Ling. “Prototype Category Theory on Polysemy and the Enlightenment for Polysemy-teaching in English Course.” International Journal of Education and Management,2021(1):203-205.

[2]Rosch, E. and C. B. Mervis.“Family resemblances:Studies in the internal structure of categories.” Cognitive Psychology ,1975(4):573-605.

[3]敖世翠.原型范畴理论对一词多义现象的解释[J].湖北大学学报,2006,(5):508-510.

[4]肖秀蓮.原型范畴理论与形容词的认知研究[J].内蒙古师范大学学报,2010,(3):97-99.

[5]周巍,赖鸥.语境文化下汉英味觉词“酸”的概念隐喻对比[J].湘南学院学报,2021,(4):75-79.

[6]赵艳芳.认知语言学概论[M].上海:上海外语教育出版社,2000.

[7]中国社会科学院语言研究所词典编辑室.现代汉语词典(第7版)[Z].北京:商务印书馆,2016.

[8]王寅.认知语言学[M].上海:上海外语教育出版社,2002.

[9]莫丽红,白解红.英汉基本味觉词的认知语义研究——以“甜”/“Sweet”和“苦”/“Bitter”为例[J].南华大学学报,2015,(5):109-113.

作者简介:

李婷,女,汉族,四川乐山人,在读硕士(研三),西南科技大学外国语学院,研究方向:认知语言学。

1089500783376