侦查学视角下非法口供排除研究

尚旭哲

(中国人民公安大学,北京 100038)

近年来,《刑事诉讼法》的修订和以审判为中心的刑事诉讼制度的改革,对公安机关侦查取证提出了更为严格的要求。其中,非法口供排除规则的确立与发展,是改进取证方式、强化取证规范的关键所在。[1]然而,实践中非法口供排除的实施效果并不理想,侦查人员对于口供的依赖催生了违规违法取供现象。从理论研究来看,目前学者们的研究大多是集中于刑事诉讼法学、证据法学角度,或是探讨立法完善问题,或是以裁判文书、典型案例为研究对象,或是围绕法官、检察官开展实证分析,力求推动非法口供排除的贯彻落实。

为防止案件“带病”进入后续程序,从源头上解决违规违法取供问题,侦查阶段的重要性不言而喻,但面向侦查人员的理论与实证研究寥寥无几,有待进一步发展。有鉴于此,本文从侦查学角度展开实证研究,分析总结了侦查实践中非法口供排除所面临的主要问题,并有针对性地提出完善对策,以期更好地发挥非法口供排除规范讯问取证的积极作用,助力司法改革和法治建设的深入推进。

一、非法口供排除实证研究

本文以具有一定讯问工作经验的侦查人员为研究对象,通过半结构化访谈和问卷调查相结合的方式,就侦查实践中非法口供排除的运行现状、现存问题等进行调研,力图发现制度优势尚未充分发挥的症结所在,为进一步完善非法口供排除建言献策。

(一)访谈分析

本次访谈选取山东省J 市、江苏省S 市公安机关10 名侦查人员①,上述人员均具有五年以上讯问工作经验,对于非法口供排除相关问题具有较为深刻的理解。通过访谈,总结得出侦查实践中非法口供排除存在的主要问题如下表1 所示。

表1 非法口供排除存在的主要问题

(二)问卷分析

本次调查问卷通过不记名的方式现场发放,现场回收,共计发放并收回有效问卷50 份,调查对象范围涵盖山东省J 市、江苏省S 市50 名基层所、队侦查人员②。总体而言,基层民警认为非法口供排除主要面临部分规定过于抽象、过于理想以及配套制度有待完善等问题(如下表2 所示)。

表2 实践中非法口供排除面临的主要问题

除此之外,问卷选取了中国裁判文书网上若干篇生效判决书,稍加改编形成六个典型案例,以期更好地发现非法口供排除在实践中面临的主要问题。

案例一:审讯视频显示,讯问期间,由于被告人苏某不配合工作,侦查人员言行粗鲁,并用物品拍打苏某若干下,而后苏某交代犯罪事实。③案例二:讯问笔录显示,被告人栾某到案后10 个小时内共形成17 份讯问笔录,其中更换了若干次侦查人员。④案例三:侦查人员说李某不承认就追究他妻子的责任,肯定会采取强制措施,要李某考虑一下,两口子都进来,儿子就没人管了。⑤案例四:审讯视频显示,被告人黄某在第五次接受侦查人员讯问时,部分关键问题是照着事先准备好的稿纸进行的陈述。⑥案例五:审讯视频显示,被告人宗某在被监视居住期间接受讯问时,侦查人员承诺为其办理取保候审,但宗某并不符合取保候审的条件。⑦案例六:马某涉嫌抢夺罪被抓获。其辩护人指出:公诉机关未提供侦查阶段的审讯视频,申请排除第一份供述。经查,侦查人员第一次讯问嫌疑人时并未录音录像。⑧

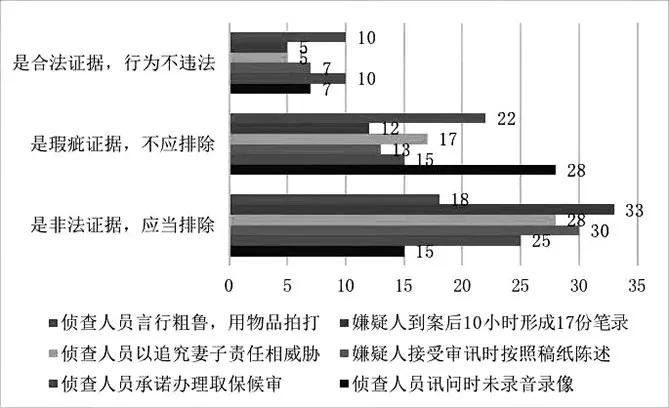

判决书显示,法院仅在案例六中以“本案不属于应当同步录音录像的情形”为由不予排除被告人供述,其余案件均将被告人供述认定为非法证据,并依法予以排除。由图1 可见,侦查人员与法官以及不同侦查人员之间存在一定的认知差异,讯问方法合法与否的认定标准不一、抽象模糊问题导致非法口供排除在侦查实践中运行效果一般,为侦查人员依法审讯、法官依法审判增添了难度,需要有针对性地加以完善。

图1 侦查人员对以不同方式获取口供合法性的观点

二、侦查实践中非法口供排除面临的主要问题

通过实证研究,可以总结得出目前非法口供排除存在的问题主要集中于法律规定存在不足、配套制度有待完善、侦查人员自身因素以及监督和奖惩机制尚未健全四个方面。

(一)法律规定存在不足

鉴于刑讯逼供等取证方式的危害,我国出台多部法律法规对违规违法取供行为作出了禁止性规定。诚然,繁多的法律文件彰显了我国打击非法取证、保障人权的信念与决心,但交叉重复甚至是相互矛盾的规定不便于侦查人员理解、掌握和运用。另外,立法中存在的空白导致相关规定语焉不详、过于抽象。譬如,《刑事诉讼法》第五十六条规定的“采用刑讯逼供等非法方法收集的犯罪嫌疑人、被告人供述……应当予以排除”。“等”字应如何理解在理论界与实务届颇有争议。龙宗智教授提出了“痛苦规则”[2],但“痛苦”的衡量标准因人而异,在实践中也比较难以把握。当前,我国犯罪形势依然严峻,治安、刑事案件数量高居不下,交叉重复、抽象理想的法律规定增添了审讯的难度,导致侦查人员在讯问过程中瞻前顾后,畏首畏尾,不利于打击犯罪,维护公平正义。

(二)配套制度有待完善

1.同步录音录像未全部随案移送。随着我国经济社会的发展,公安机关已普遍具备录音录像的条件,案件覆盖率也得到了显著提升。但是同步录音录像制度仍未达到预期效果,究其原因,在于录音录像未全部随案移送。侦查机关通常只在法庭要求证明侦查阶段取证合法性时才会提供审讯视频,其他大多数情况都不会主动将录音录像随案移送。审讯光盘是否附卷的任意性影响了同步录音录像制度发挥作用。

2.侦查人员出庭说明制度有待加强。调查显示,侦查人员大多没有出庭说明情况的经历,并且对于该项制度存在一定的“抵触”情绪。主要原因在于基层警力不足以及自身能力问题,侦查人员往往不具备当庭应变能力,难以应对来自法官和律师的交叉询问。如何从立法上对于侦查人员出庭说明制度作出进一步改进,充分发挥制度还原事实真相、规范讯问工作的效能,成为落实非法口供排除亟需解决的问题。

3.侦查人员取证合法性证明制度尚不健全。在法庭启动非法证据排除程序之后,公诉机关所提供的证明材料并不相同,法官对于侦查人员取证行为是否合法的权衡判断具有一定程度的自由裁量权,并且不同法官对于每份证明材料的证明力大小意见存在分歧,导致“同案不同判”现象的发生,打击了侦查人员的积极性。当前,法律并没有明确证明侦查人员合法取证的固定机制,实践中各地做法不一,影响了非法口供排除的落实。

(三)侦查人员自身因素

我国早在1996 年《刑事诉讼法》中就确定了无罪推定原则,但有罪推定观念在实践中依然比较常见。另外,由于口供对于迅速查清案件事实的积极作用,侦查人员往往存在一定的“口供情结”。[3]有罪推定、口供为王等办案理念与当今司法环境格格不入,侦查人员为完成考核指标而急功近利的做法时有发生,损害了司法公信力,容易酿成冤假错案。复杂的讯问工作要求侦查人员不仅需要秉持正确的办案理念,还要具备扎实的法律基础、良好的专业知识以及一定的讯问技巧,尤其是对于讯问策略与违规违法取供行为之间界限的把握。访谈结果显示,半数受访者认为目前面向基层民警的业务培训较少。侦查人员法律知识与讯问技巧的欠缺,容易增加嫌疑人的对立情绪,导致讯问陷入僵局,也有可能因为侦查人员能力或经验问题导致讯问笔录存在瑕疵而被排除,浪费了司法资源。

(四)监督和奖惩机制尚未健全

1.监督机制乏力。在访谈中,2 名侦查人员表达了对当前监督机制乏力的担忧。由于我国大多数地区取消了预审部门,法制部门需要承担起侦查阶段案件质量把关的重任。但是,法制部门审查证据合法性的职责并未得到充分履行,其在发现问题后往往会向侦查人员提出不附卷意见,而直接排除相关证据或要求侦查人员作出解释补正的情形较少。侦查人员作为讯问主体,要求其自查自纠难度较大,同时法制部门也未对案件进行有效监督,导致部分案件“带病”进入后续程序。

2.缺乏科学合理的奖惩机制。受逮捕中心主义的影响,实践中仍有部分侦查人员将逮捕与否作为判断其是否圆满侦破案件的关键[4],以至于法庭是否启动非法证据排除程序以及是否将侦查阶段固定的犯罪嫌疑人供述等证据予以排除与侦查人员关联不大。即便法庭排除侦查阶段的讯问笔录导致嫌疑人被判处轻罪或者无罪,办案民警通常也不会受到问责。奖惩机制的缺乏使得非法口供排除的威慑效果大打折扣,违规违法取供行为也难以得到有效遏制。

三、侦查中贯彻落实非法口供排除的完善路径

从1979 年《刑事诉讼法》颁布至今,我国关于非法口供排除的法律规定日臻完善,在一定程度上减少了刑事冤假错案的发生。但由于法律的不周延性等原因,非法口供排除表现出一定的局限性,有待进一步完善。

(一)澄清法律规定,明晰规则细节

为切实减少非法取供现象,做好冤假错案防范工作,国家需要从顶层法律设计方面对于非法口供排除作出进一步澄清,主要从以下两点着手:第一,减少模糊性词句的使用。非法口供认定标准不清等问题一直困扰着侦查人员,严重影响了讯问工作的效果。因此应当尽量减少模糊性语言的使用,或者借助司法解释予以细化,以统一认定标准,限制自由裁量权。第二,在制定和修改法律过程中注重参考实务界意见。[5]只有相关规定符合侦查实践情况,非法口供排除才能引发侦查人员的内心认同并敦促其自觉遵守。当前,关于非法口供排除的部分规定相对理想,没有充分考虑到司法环境的地区差异,导致部分地区出现“虽令不行”的窘境。至于规定繁多、不便掌握这一问题,在法律规定得以澄清和细化的基础上,广大民警加强自身理论学习,增加实践经验积累,问题便能迎刃而解。

(二)完善非法口供排除配套制度建设

1.优化同步录音录像制度。同步录音录像是证明讯问合法性的“最佳证据”。[6]然而,制度在运行中却暴露出录音录像未全部随案移送等问题,需要进一步完善。当前,我国公安机关已经普遍配有录音录像设备,可以将录音录像的适用范围扩展至绝大多数案件。[7]此外,对录音录像的制作和保存程序、设备的管理和运行机制等应当作出更为细致统一的规定,对于剪辑、拼接、补录、选择性录制、选择性随案移送等做法坚决禁止,并规定不利后果,进而将同步录音录像制度真正落到实处。

2.完善侦查人员出庭说明情况制度。目前,侦查人员出庭说明情况制度并未充分发挥作用,公安机关往往通过情况说明代替人员出庭。虽然侦查人员普遍反映没有时间精力、没有当庭应变和应对询问的能力,但是侦查人员出庭说明情况可以提高举证和质证效果,帮助法官及时查明案件事实。因此,应在现有法律规定的基础上,进一步明确侦查人员出庭的条件、程序和要求。[8]如果现有证据足以排除非法取供的可能性,要求侦查人员出庭便没有必要。同时,对拒不出庭的侦查人员采取一定的惩罚措施,比如给予行政纪律处分、一定期限内禁止评奖评优等。

3.健全侦查人员取证合法性证明制度。通过调查不同地区、法院法官对于侦查人员取证合法性证明材料的内心确信度,将入所体检表、录音录像、情况说明、讯问笔录等材料进行证明力层级划分。例如,客观性较强的入所体检表与同步录音录像的证明力较强,自身合法性存疑的讯问笔录的证明力较弱。其后借助法律法规,对于哪些证明材料构成的证据链条足以证明侦查人员合法取供作出规定,进而降低法官的自由裁量权,统一裁判标准。此外,出于提高诉讼效率和节约司法资源之考量,侦查机关可以建立双重证据体系,在移送案件时一并提供证明案件事实以及侦查人员合法取证的证据。如此一来,侦查讯问工作势必会得到更大程度的规范,检察机关也可以充分发挥监督作用。

(三)督促侦查人员转变理念,加强业务技能培训

遏制非法取供行为,除了需要在法律、配套制度上下足功夫,还要扭转部分侦查人员的侦查理念。首先,摒弃有罪推定的侦查理念。侦查人员在讯问中应当既重视获取嫌疑人的有罪、罪重供述,也不能轻视其无罪、罪轻的辩解,做到全面审查判断。其次,强化重证据,不轻信口供理念。侦查人员在办案中应当把大部分时间精力放在利用侦查手段获取痕迹、物证上,在掌握相对充分的证据后开展审讯,有利于打消嫌疑人的侥幸心理,促使其如实供述。最后就是拒绝急功近利,盲目求快的理念。侦查人员在与嫌疑人的博弈中应保持良好的耐心,遇到讯问僵局时善用逻辑方法和讯问技巧寻求突破,而不是急于求成,为了获取口供,在讯问中采用违规违法的方式。除此之外,还需要加强侦查人员的业务技能培训。通过开展业务培训,从逻辑方法到法律知识再到讯问技巧,构建相对完整的知识体系,全面提升侦查人员的素养。各地公安机关需要大力支持业务培训工作,保障经费投入,定期组织业务评比,以激发侦查人员的学习热情。

(四)建立健全监督和奖惩机制

1.坚持内部监督与外部监督相结合。同其他权力相比,受考核方式、工作压力等因素的影响,侦查权扩张的现象一直存在,需要加强监督制约。[9]就内部监督而言,法制部门需要切实履行审查职责,发现问题后如实填写《证据合法性审查记录表》,针对瑕疵证据要求侦查人员进行补正或作出合理解释,针对采取严重违规违法手段获取的证据直接予以排除,并将案件审查结果及时反馈给办案人员。为避免内部监督流于形式,需要进一步明确侦查机关与法制部门的责任划分,并将案件处理结果、审查工作效果与法制民警的考评机制相挂钩。[10]此外,强化检察机关对于讯问取证的外部监督也有利于落实非法口供排除。相较于法制部门,检察机关更为中立,可以更好地履行监督职能。通过侦查人员自查自纠、法制部门独立审查、检察机关良性监督,实现了案件质量的层层把关,对于防范错案、保障人权具有重要意义。

2.构建科学合理的奖惩机制。为落实好非法口供排除,需要构建科学合理的奖惩机制,以发挥非法口供排除的威慑效果。基于此,可以在基层民警绩效考核办法中补充取证合法性考评内容。例如,将法庭未启动非法证据排除程序或启动后未将相关证据排除等作为加分事项,而将法制部门、检察机关反馈存在取证问题或法庭将某项证据予以排除等作为减分事项。在考核机制制定完毕后借助试点城市开展试验,可行性得以验证后进行推广。在此过程中,需要充分考虑我国司法现状以及侦查人员基本情况,因地制宜进行制度调整,以激发考核机制的活力。通过将非法口供排除与民警奖惩机制相联系,对违规违法取供行为进行釜底抽薪式规制,可以督促侦查人员自觉遵守相关规定,做到依法办案,文明取证。

结语

作为推动以审判为中心刑事诉讼制度改革的关键环节,非法口供排除对于规范讯问取证工作、提升侦查取证质量具有深远意义。然而,当前非法口供排除的实施效果并不理想,制度在运行过程中出现了部分规定形式化、威慑效果被弱化等问题,亟待进一步完善。从顶层设计角度而言,需要对非法口供排除作出更为细致明确的规定,包括澄清非法口供的认定标准以及非法取供行为与讯问策略方法的界限等,以便于侦查人员理解、掌握和运用。从侦查实践层面来讲,做实做好相关配套制度建设,建立健全监督和奖惩机制,督促侦查人员转变办案理念,提升自身素养,不仅有助于提升侦查机关的固定证据能力与取证规范程度,而且有助于充分发挥非法口供排除的制度价值,实现惩罚犯罪与保障人权的有机统一,为司法改革的顺利完成与法治建设的深入推进保驾护航。

注释:

①受访人员中,男性占比90%,女性占比10%;本科学历占比70%,专科学历占比30%;工作地点为山东省J市的占比50%,工作地点为江苏省S 市的占比50%;采用面对面访谈人员占比40%,采用电话访谈人员占比60%。

②调查对象中,男性占比86%,女性占比14%;专科或本科学历占比94%,硕士及以上占比7%;从事讯问工作时间三年以下人员占比36%,四年以上人员占比64%;侦查学专业背景人员占比60%,法学及其他专业背景人员占比40%;派出所工作人员占比54%,刑侦等部门工作人员占比46%。

③参见《惠州市惠东县人民法院(2018)粤1323 刑初849 号刑事判决书》。

④参见《长春市长春经济开发区人民法院(2019)吉0191 刑初8 号刑事判决书》。

⑤参见《邵阳市新宁县人民法院(2017)湘0528 刑初74 号刑事判决书》。

⑥参见《广东省湛江市中级人民法院(2017)粤08刑终8 号刑事判决书》。

⑦参见《徐州市泉山区人民法院(2017)苏0311 刑初18 号刑事判决书》。

⑧参见《鹤岗市绥滨县人民法院(2017)黑0422 刑初字21 号刑事判决书》。

——基于裁判文书和庭审实录(2018-2020)的实证研究

- 河北公安警察职业学院学报的其它文章

- 新冠疫情防控下公安民警理性执法提升研究

- 虹膜识别平台在侦查中身份认定的应用研究

- 明代老人制与农村社会治安治理