塔河油田西部斜坡区加里东运动中期Ⅱ幕水文地貌特征及其对洞穴发育的控制

张长建,吕艳萍,文欢,王震,马海陇

(中国石化 西北油田分公司 勘探开发研究院,乌鲁木齐 830011)

塔里木盆地塔河油田西部斜坡区奥陶系岩溶缝洞发育,中—下奥陶统碳酸盐岩岩溶缝洞是主要油气储集空间[1-2]。与塔河油田主体区不同,西部斜坡区中—下奥陶统未经受海西运动早期的长期溶蚀,厚层上奥陶统覆盖下的缝洞发育机制无法用常规的潜山现代岩溶理论解释。

对于塔河油田西部斜坡区中—下奥陶统岩溶缝洞成因,前人认为覆盖区缝洞主要为加里东运动中期岩溶作用结果,主要控制因素为中—上奥陶统不整合面、断裂以及裂缝[1-3],基于岩溶作用的分区、分带性研究,提出了覆盖区断控岩溶模式[4-6],形成4 种岩溶水循环模式:覆盖承压岩溶模式[6]、非暴露型大气水岩溶作用模式[7]、沿断裂带小型对流环模式[8]和缓流岩溶模式[9]。前人主要从断裂体系角度解剖覆盖区岩溶缝洞结构和岩溶水循环,仅对加里东运动中期Ⅱ幕和Ⅲ幕岩溶水系进行初步厘定[10],针对加里东运动中期Ⅱ幕水文地貌背景下“补给—径流—排泄”岩溶水循环研究较少,尚未从水文地貌系统特征[11]的角度去深入研究良里塔格组覆盖区岩溶洞穴的发育规律。

本文基于现代岩溶理论及区域岩溶背景,利用高精度连片地震数据,对塔河油田西部斜坡区加里东运动中期Ⅱ幕进行地貌恢复及古水系刻画,建立加里东运动中期Ⅱ幕典型水文地貌背景下的洞穴发育模式,重点分析加里东运动中期Ⅱ幕的古水文地貌对奥陶系岩溶洞穴的控制作用,以期揭示研究区良里塔格组覆盖区岩溶洞穴的发育规律。

1 地质概况

塔河油田主体区位于塔里木盆地北部沙雅隆起阿克库勒凸起,研究区为主体区以西的西部斜坡区,位于阿克库勒凸起与哈拉哈塘凹陷之间,受加里东运动中期—海西运动早期多次构造运动影响,上奥陶统、志留系、泥盆系等遭到了同程度剥蚀,导致中—下奥陶统碳酸盐岩的上覆地层分布十分复杂(图1)。中—下奥陶统为碳酸盐岩台地沉积,一间房组以灰岩为主,鹰山组发育泥晶灰岩和白云质灰岩,上奥陶统为混积陆棚沉积,恰尔巴克组发育泥晶灰岩和灰质泥岩,良里塔格组发育含泥灰岩,桑塔木组发育巨厚泥岩[1-2]。一间房组顶、良里塔格组顶和桑塔木组顶均发育不整合,代表了加里东运动中期3 个幕次构造作用下的3次大规模暴露(图1)。塔北良里塔格组覆盖区以良里塔格组顶部不整合面的喀斯特岩溶地貌特征最明显[12],并在良里塔格组普遍发育表层岩溶作用下的非组构孔和洞穴[13],该组顶面具有典型的Ⅰ型层序界面特征:标志性的喀斯特岩溶地貌、斜坡区发育地表深切河流、地表河越过台缘深入盆地等[12]。

图1 塔河油田西部斜坡区位置、构造位置和塔河油田地层简表Fig.1.Geographic and structural locations of the western slope area and the strata of Tahe oilfield

2 加里东运动中期Ⅱ幕古水文地貌特征

2.1 古水文地貌恢复方法

印模法古地貌恢复方法主要应用于塔河油田北部上奥陶统剥蚀区,是利用石炭系巴楚组双峰灰岩段到中—下奥陶统顶面的残余厚度进行恢复[14]。塔河油田西部斜坡区中—下奥陶统遭受了加里东运动中期—海西运动早期等多期次的构造和岩溶作用,除了石炭系巴楚组双峰灰岩段可以代表填平补齐沉积,上覆地层界面多为沉积间断面或暴露剥蚀面,利用印模法恢复的区域构造趋势与实际出入很大。另外,上奥陶统良里塔格组和桑塔木组的尖灭线在西部与东部的分布趋势具有较大差异[10],利用桑塔木组顶面拉平法来恢复加里东运动中期Ⅱ幕的地貌,斜坡区东部会出现很大误差。

综合考虑残厚法、印模法、趋势面法等各种古地貌恢复方法的利弊[15-16],通过方法改良及组合,本次研究采用“残厚趋势面镜像与地貌趋势面组合法”。该方法通过计算良里塔格组顶与鹰山组白云质灰岩段顶之间的地层残余厚度,并对地层残余厚度进行趋势平滑、镜像反转,既可以得到加里东运动中期Ⅱ幕岩溶期的宏观地貌格局,也避免了印模法带来的多期次沉积间断和岩溶暴露造成的误差;在宏观地貌格局之上叠加组合地貌趋势面,能有效凸显深切沟谷、溶丘等微地貌细节。该方法能较好地兼顾古构造趋势和微地貌特征,适合在塔河油田西部斜坡区进行加里东运动中期Ⅱ幕古地貌恢复。

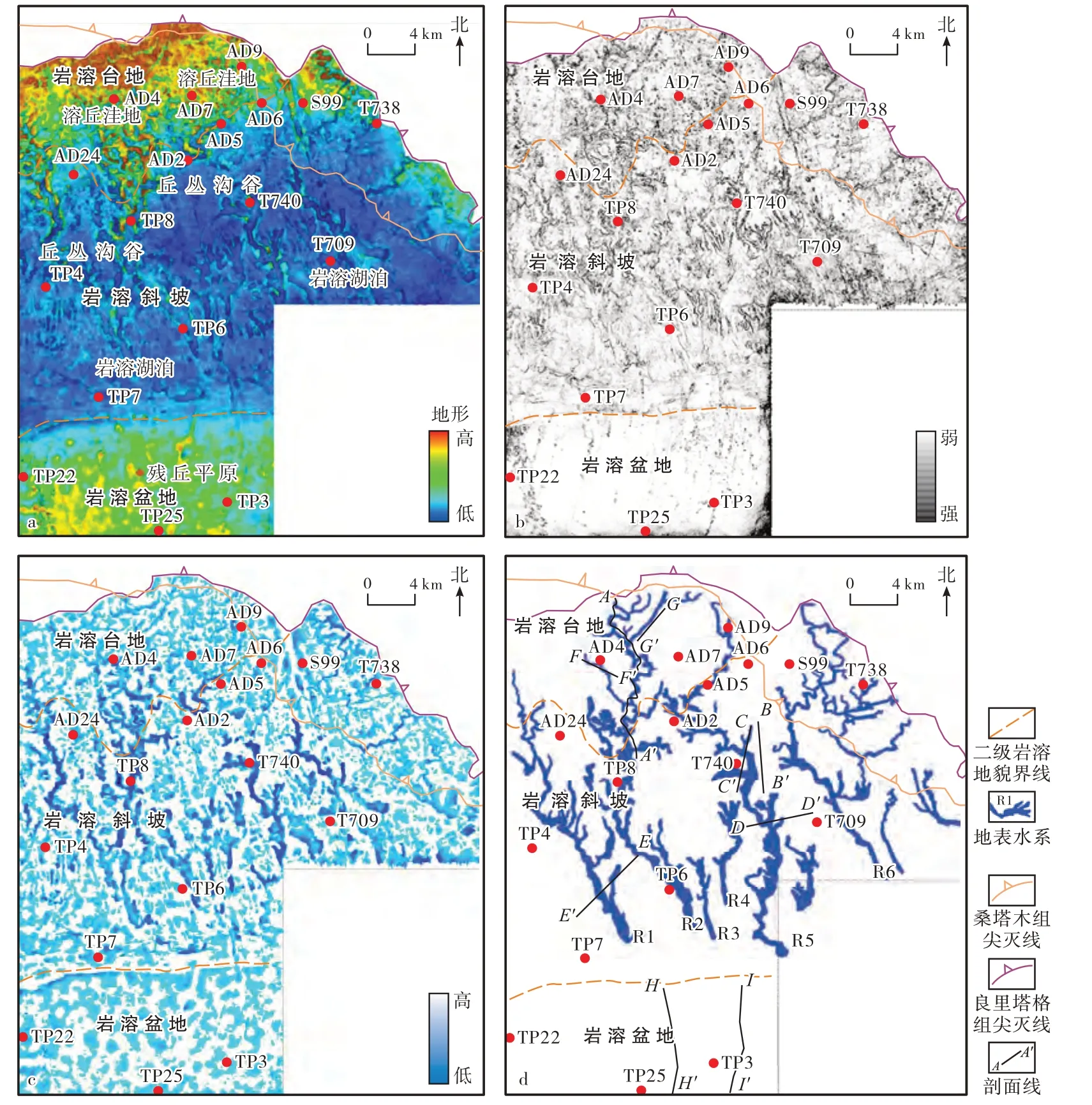

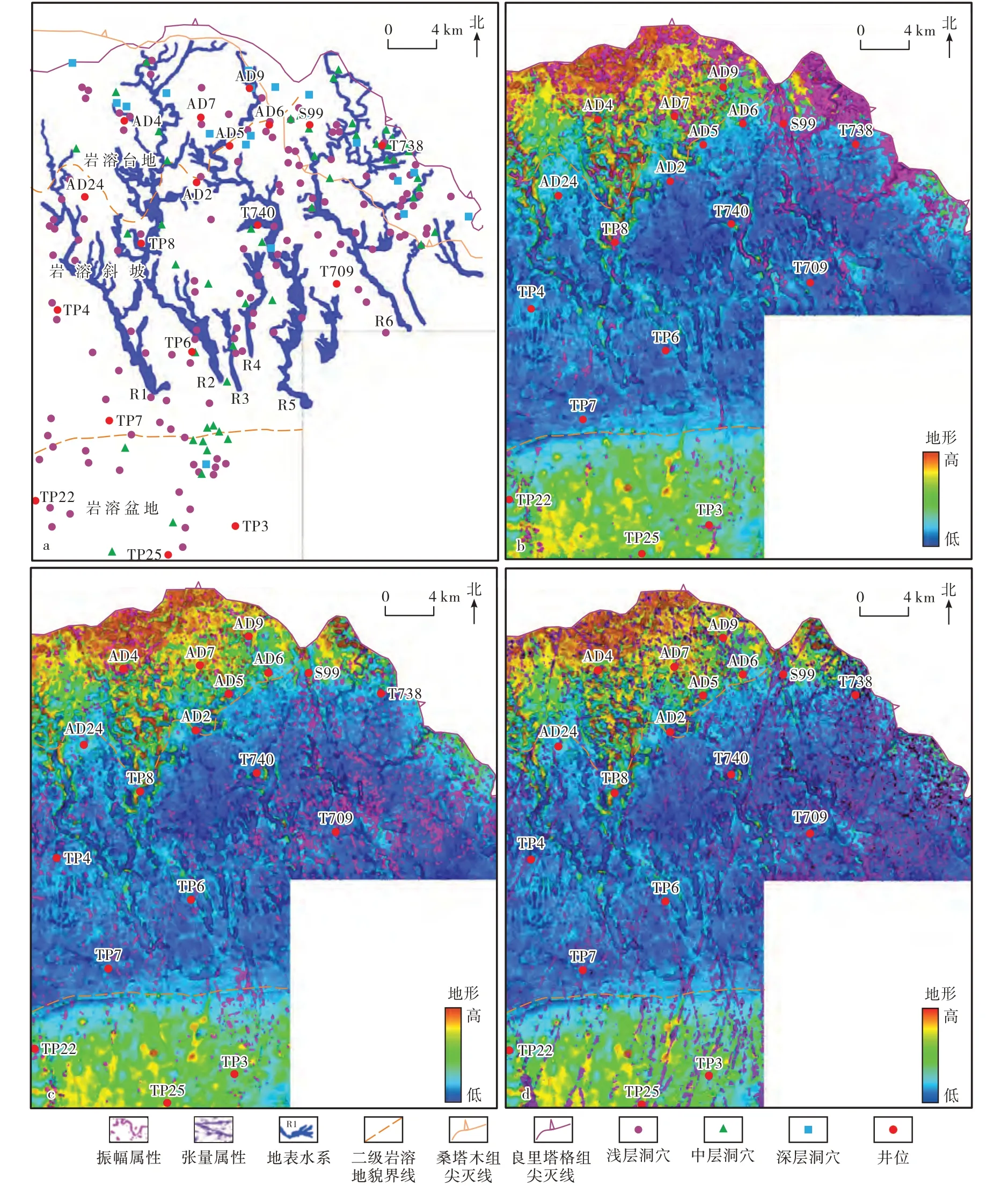

残余厚度趋势面镜像与地貌趋势面组合法步骤如下:①基于地震层位解释数据确定良里塔格组顶和鹰山组白云质灰岩段顶,利用残厚法恢复良里塔格组沉积末加里东运动中期Ⅱ幕构造趋势,对残厚趋势面进行平滑,再对残厚趋势面进行镜像反转;②基于地震层位解释数据,将良里塔格组顶进行构造趋势面平滑,得到该组顶面岩溶微地貌形态;③将残厚趋势面镜像方法恢复的古构造趋势面与构造趋势面恢复的岩溶微地貌形态结合,恢复加里东运动中期Ⅱ幕岩溶地貌(图2a)。

图2 塔河油田西部斜坡区加里东运动中期Ⅱ幕古水文地貌平面分布Fig.2.Plane distribution of hydrogeomorphology of Episode Ⅱof Middle Caledonian movement in the western slope area of Tahe oilfield

考虑塔河油田西部斜坡区良里塔格组上覆桑塔木组尖灭线附近各组厚度变化较大,且桑塔木组顶面也有地表径流,以一定时窗提取的属性会产生很多干扰信息,例如RGB混频成像属性就会混淆良里塔格组顶和桑塔木组顶2个界面的地表径流信息。本文刻画良里塔格组地表径流的方法优选了精细相干分析、古地貌恢复技术、趋势面识别技术[17]等,通过精细相干属性(图2b)和趋势面属性(图2c)的提取,对研究区加里东运动中期Ⅱ幕地表水系进行识别刻画(图2d)。

2.2 古水文地貌发育特征

研究区加里东运动中期Ⅱ幕整体呈现西北高东南低的构造格局,与塔河油田主体区相比较,其地势坡降不是很明显。良里塔格组顶面岩溶改造程度具有明显的分区现象,二级地貌可划分为岩溶台地、岩溶斜坡和岩溶盆地,三级地貌可划分为溶丘洼地、丘丛沟谷和残丘平原,利用地貌要素识别岩溶地表河、岩溶湖泊等(图2a)。

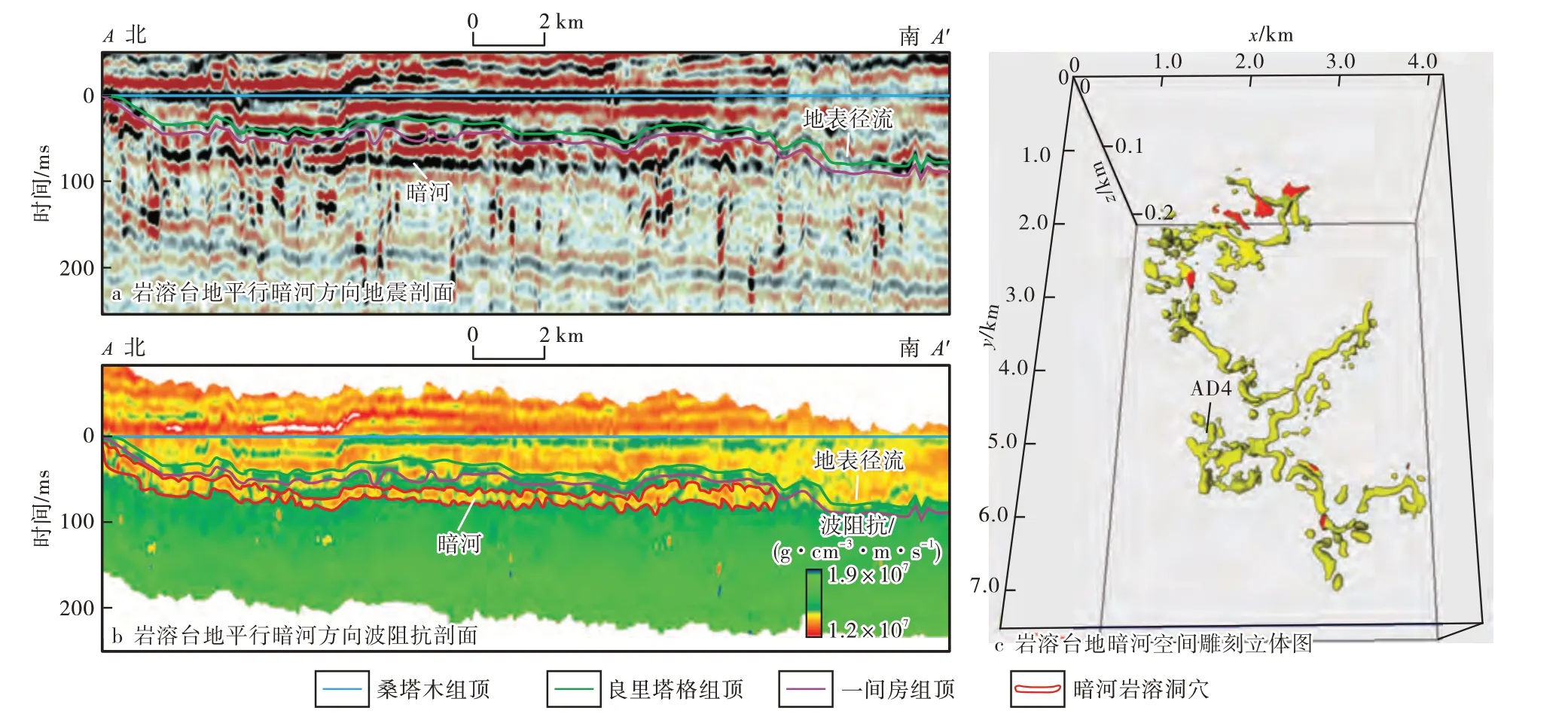

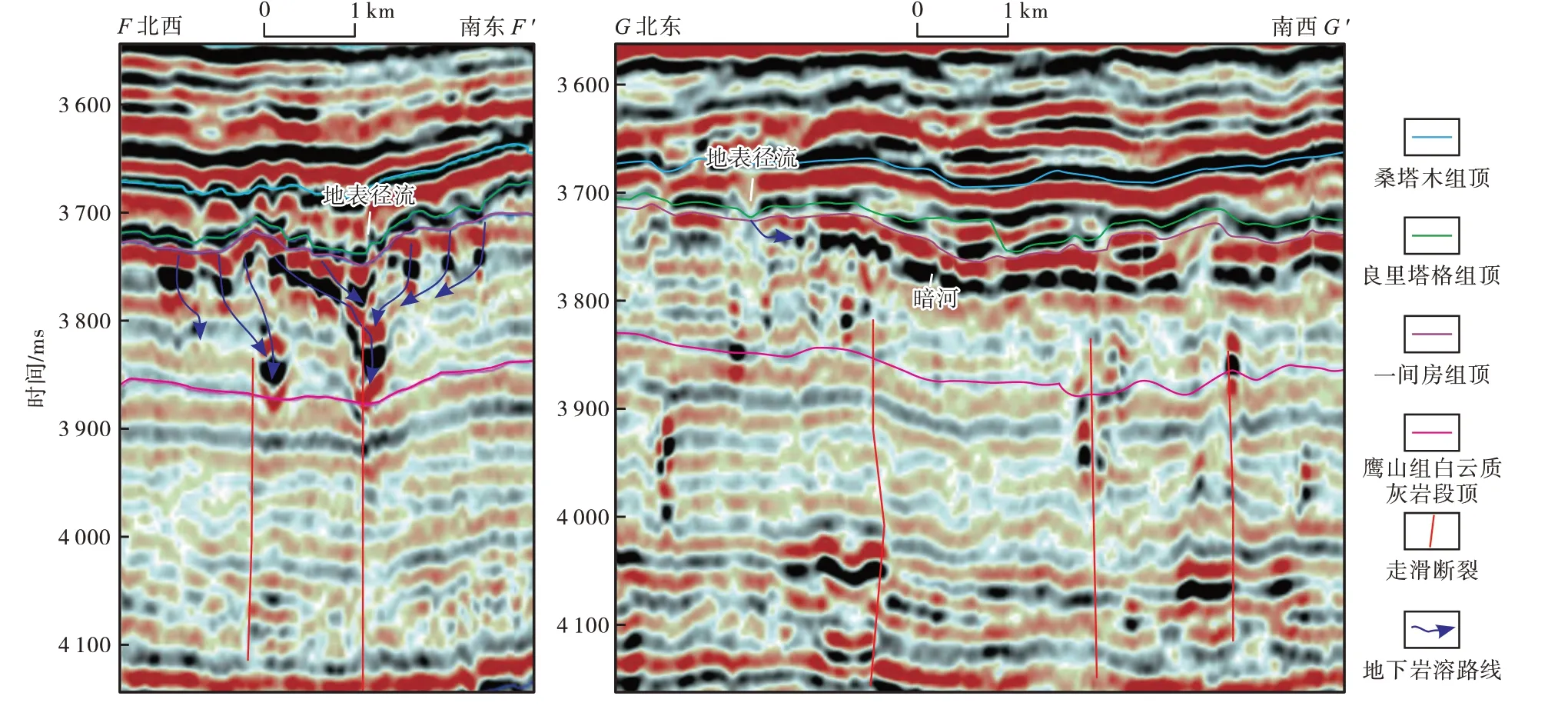

岩溶台地主要分布于研究区西北部,良里塔格组顶与一间房组顶的解释相位非常贴近,良里塔格组和恰尔巴克组总厚度为20~100 m,分布于加里东运动中期Ⅱ幕—Ⅲ幕多期岩溶发育区,古地形相对较高,三级地貌主要为溶丘洼地,地表径流主要发育树枝状水系,河流宽度200~300 m,河流下切深度相对较小,为20~40 m,局部地表水系切穿良里塔格组和恰尔巴克组至可溶层一间房组(图3)。

图3 塔河油田西部斜坡区岩溶台地平行暗河方向地震剖面、波阻抗剖面及空间雕刻图Fig.3.Seismic section,wave impedance section and spatial depiction of the karst platform in the western slope area of Tahe oilfield in the direction parallel to the underground river

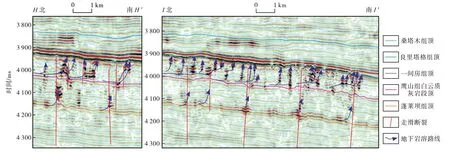

岩溶斜坡三级地貌为丘丛沟谷,表现为低幅度溶丘、岩溶沟谷的组合,地表水系非常发育,平面上发育6条主干水系(R1—R6)(图2d)。岩溶沟谷由地表河流溶蚀、侧向迁移和深切形成,局部见河道蛇曲迁移,总体为北北西—南南东向的顺直岩溶地表河。岩溶沟谷深切良里塔格组(图4),反映该区遭受加里东运动中期Ⅱ幕的构造抬升,排泄基面大幅度幕式下降,造成地表河的下切溶蚀。斜坡区岩溶地表河北段多呈现树枝状,南段多汇入台缘附近的岩溶湖泊,总体北段下切深度大,局部地表河深度可达150 m,河谷最宽处达到1 500 m,南段下切深度相对浅,而宽度相对大,深切地表径流由深切沟谷逐渐过渡为宽浅的岩溶湖泊,表明越靠近南部台缘区垂向切蚀能力越弱。

图4 塔河油田西部斜坡区岩溶斜坡岩溶洞穴发育特征剖面Fig.4.Development characteristics of karst caves in the western slope area of Tahe oilfield

良里塔格组台缘以南的良里塔格组减薄,泥质含量增加[18],加里东运动中期Ⅱ幕岩溶期处于岩溶盆地,主要为残丘平原,地势较为平缓,地表径流欠发育,垂向溶蚀作用很弱,与斜坡区深切沟谷区别很大。结合台缘南、北的水文地貌特征的差异,认为台缘以南岩溶基准排泄区(海平面)接近地表。

3 古水文地貌对洞穴发育的控制作用

3.1 钻井岩溶洞穴发育特征

前人研究认为,在良里塔格组覆盖区,加里东运动中期Ⅰ幕形成的喀斯特缝洞保存条件相对较差[19],对油气贡献能力有限,中—下奥陶统岩溶作用受加里东运动中期Ⅰ幕和Ⅱ幕不整合面所控制,具层控分布[20];加里东运动中期Ⅱ幕和Ⅲ幕,岩溶水顺断裂和裂缝溶蚀鹰山组,对洞穴发育也有贡献[21]。

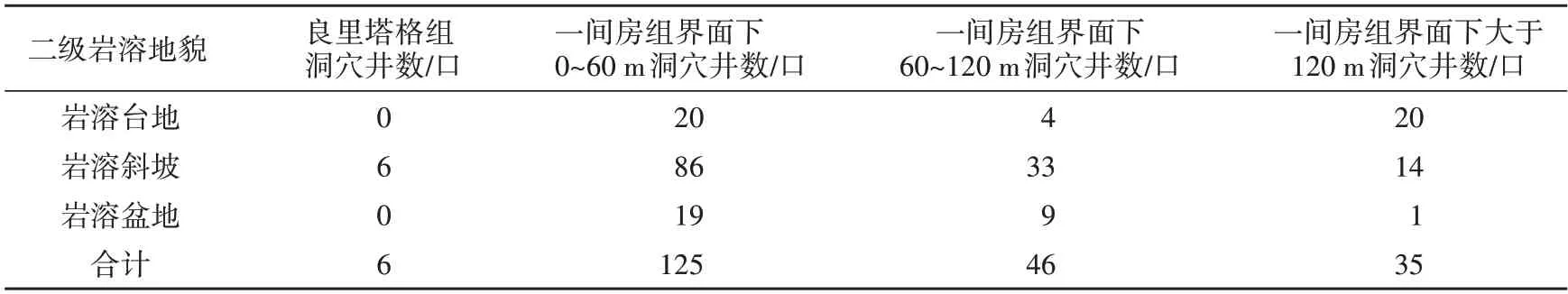

综合分析覆盖区最新钻井、录井、岩心和测井资料,对钻遇溶洞进行识别和统计(表1),在中—下奥陶统中,洞穴在一间房组顶面下0~400 m 垂向空间内皆有发育。覆盖区中—下奥陶统洞穴具有如下分布特征(图5a)。

表1 塔河油田西部斜坡区不同二级岩溶地貌钻遇岩溶洞穴统计Table 1.Statistics of karst caves encountered in secondary karst landforms in the western slope area of Tahe oilfield

(1)总体覆盖区钻遇浅层岩溶洞穴最多,中、深层洞穴递减,可能与钻井钻遇浅层洞穴后无法加深钻进有关。有6 口井钻遇良里塔格组溶洞。125口井钻遇浅层洞穴(一间房组界面下0~60 m),46 口井钻遇中层洞穴(一间房组界面下60~120 m),35 口井钻遇深层洞穴(一间房组界面下大于120 m)。

(2)从中、深层溶洞平面分布看,西北部岩溶台地钻遇深部洞穴最多,南部岩溶斜坡深部洞穴减少。岩溶台地有20口井钻遇浅层洞穴,有4口井钻遇中层洞穴,有20口井钻遇深层洞穴;岩溶斜坡有86口井钻遇浅层洞穴,有33口井钻遇中层洞穴,有14口井钻遇深层洞穴;岩溶盆地有19 口井钻遇浅层洞穴,有9 口井钻遇中层洞穴,有1口井钻遇深层洞穴。

(3)加里东运动中期Ⅱ幕水系对岩溶洞穴分布控制作用明显,尤其岩溶斜坡水系周围岩溶洞穴集中发育,其中对浅层洞穴的影响更加明显(图5a)。浅层溶洞(0~60 m)多沿沟谷或周缘分布,钻遇溶洞个数与水系发育规模有关:R1流域钻遇浅层洞穴最多为15个,R5流域有13个,R2流域有7个,R4流域有7个,R3流域有2个。

3.2 岩溶洞穴刻画分布特征

对塔河油田岩溶洞穴网络的预测识别,可利用振幅变化率、平均绝对振幅属性、叠后波阻抗反演、张量属性[5,17]等。碳酸盐岩地层发育大于10 m 以上洞穴,洞穴与围岩的波阻抗差异会形成强串珠反射特征。随着高精度地震资料的采集处理,波阻抗定洞顶的三分、三定技术[22-23]在塔河油田取得较好的应用效果。

通过选取合适的平均绝对振幅属性时窗,结合地震剖面和波阻抗剖面,对塔河油田西部斜坡良里塔格组(图5b)和一间房组(图5c)的岩溶洞穴网络进行刻画。从洞穴的刻画结果来看,覆盖区的洞穴形态和规模具有明显水文地貌控制特征:①良里塔格组和恰尔巴克组作为相对隔水层,沿沟谷分布的强振幅和钻井都表明上述地层也发育岩溶洞穴(图5b),且上覆奥陶系洞穴与一间房组洞穴(图5c)在垂向上重合度较高,表明上部和下部洞穴存在成因关联;②岩溶台地良里塔格组和恰尔巴克组总厚度小,暗河岩溶系统十分发育,斜坡区岩溶发育程度与地表沟谷关系密切,岩溶盆地岩溶发育程度受控于走滑断裂,平面呈线状分布(图5b、图5c);③地表沟谷与深部断裂相交处,斜坡区洞穴发育程度最高(图5d)。

图5 塔河油田西部斜坡区岩溶洞穴平面分布Fig.5.Plane distribution of karst caves in the western slope area of Tahe oilfield

岩溶台地主要发育地下暗河洞穴体系,一个地下流域看作一个物质与能量的输入-输出系统[24],地下暗河这类开放洞穴系统的补(流入)、径流、排(输出)3个要素缺一不可。良里塔格组和恰尔巴克组作为隔水层,其尖灭线附近易发育侧向输入式的洞穴系统,有利于形成覆盖层之下的一间房组含水层中发达而有序化的洞穴系统。暗河一般是(或曾经是)重要地表水道或排泄基准面的边缘[24],一般发育在河水面以下50~120 m 范围内[25]。受地表沟谷排泄基准面和上覆隔水层的综合影响,岩溶台地的暗河总体沿北西—南东向展布,平面结构样式分支系统不发育,岩溶台地暗河泄水口与岩溶斜坡主干地表水系R1 相连(图3)。岩溶台地还发育垂向流入洞穴-断控岩溶洞穴-区域排泄基准面的地下水岩溶系统(图6a)。岩溶台地北部薄覆盖区地表径流具备补给能力,局部地表径流可切穿良里塔格组、恰尔巴克组至一间房组,为暗河提供岩溶水的补给,岩溶通道由地表河转换为暗河(图6b)。岩溶台地南部地表径流与断裂的交汇处,垂向溶蚀作用造成隔水层变薄,断裂破碎致使上下导通能力增强,大部分地表岩溶水随断裂下渗造成垂向溶蚀范围扩大,岩溶地下水以断溶体的形式形成区域深循环。

图6 塔河油田西部斜坡区岩溶台地岩溶洞穴发育特征剖面Fig.6.Development characteristics of karst caves in karst platform in the western slope area of Tahe oilfield

岩溶斜坡受良里塔格组、恰尔巴克组等隔水层的围限,中—下奥陶统发育埋藏型岩溶系统。岩溶斜坡地表沟谷基本没有深切至一间房组,说明浅层地下水主要通过垂向断裂向深部运动,岩溶地下水向深循环以断溶体的形式向台缘以南的远基准面排泄[26]。

从平面上看(图5c),岩溶斜坡除了R1和R6 受走滑断裂体系影响较大外,R2、R3、R4和R5的流入型洞穴体系与地表径流较密切。R2 的地表径流发育于AD4 井—TP8 井区域,该区洞穴型储集层多发育于地表沟谷之下,表明加里东运动中期Ⅱ幕良里塔格组地表径流为下伏一间房组岩溶系统提供岩溶水补给。岩溶斜坡地表径流向南汇流进入南部台缘,受台缘带状封挡形成一系列岩溶湖泊,岩溶湖泊水体的汇聚有利于下伏一间房组洞穴发育,可见东西向强岩溶洞穴条带。从地震剖面上看(图4),流入型洞穴多发育在沟谷底部,良里塔格组可见强串珠反射特征,向下贯通至一间房组内幕发育强串珠或排状反射特征,总体呈阶梯状逐阶向下发育,终止于鹰山组白云质灰岩段顶面,蓬莱坝组顶和寒武系也可能为区域止溶面。一间房组洞穴在浅层相对深层更为发育,表现为浅层洞穴反射强而连续性好,深层洞穴沿地势坡降地下岩溶流线收敛,总体呈现顺坡降“下行”断控岩溶特征。

岩溶盆地相对岩溶强度较岩溶斜坡弱,地表径流不发育,垂向溶蚀作用较弱,岩溶盆地隔水层的总厚度只有20 m 左右,中—下奥陶统可溶层中地下水通过断裂带以上升泉的形态排泄。平面上看岩溶洞穴分布受断裂控制明显(图5d),形成北北西—南南东向、北北东—南南西向线状排列,顺断裂带的地震剖面显示,鹰山组白云质灰岩段顶面之上岩溶洞穴更为发育,深部洞道相对更强且更连续,沿地势坡降浅层洞穴发散分布,连续性变差(图7),总体呈现顺坡降“上行”断控岩溶特征。

图7 塔河油田西部斜坡区岩溶盆地岩溶洞穴发育特征剖面Fig.7.Development characteristics of karst caves in karst basin in the western slope area of Tahe oilfield

3.3 古水文地貌对洞穴发育控制作用

岩溶地貌、岩溶水通道结构样式、水动力特征和产汇流机制控制着古岩溶洞穴的分布[27]。对于研究区良里塔格组覆盖下的加里东运动中期Ⅱ幕碳酸盐岩岩溶,岩溶系统重要的环节为岩溶水的排泄形式。排水基准面归纳为河流排泄基准面、跨流域的远排泄基准面等[25,28]。远基准排泄定义为:在斜坡地貌的地表水河流对岩溶水的通流排泄难以起控制作用时,岩溶水通过深部通流(暗河或区域性断裂)向更远处的低基准面适应[28]。西部斜坡覆盖区加里东运动中期Ⅱ幕岩溶排泄方式主要有河流深切割排泄和远基准排泄。

岩溶台地处于岩溶相对地势高区,台地区的地表水系受地下水系的岩溶水袭夺而成为干谷,岩溶水从地表流入地下,并在地下形成暗河管道,而地表径流相对停滞,其发育程度远不如岩溶斜坡。岩溶台地岩溶水来自北部剥蚀区和大气淡水,地下水系统主要为地下暗河和断控岩溶管道,岩溶水排泄方式为岩溶台地坡折处的深切割河流(如R1)。岩溶斜坡无明显坡折区,加里东运动中期Ⅱ幕的深切地表径流均未切穿至一间房组顶面,说明地表径流无法发挥一间房组含水层岩溶水的通流排泄,因而无法在一间房组中形成开放岩溶环境下的暗河系统。多数岩溶水只能通过北西—南东向、北东—南西向共轭走滑断裂体系去适应台缘南部的远基准排泄,即岩溶盆地的海平面。岩溶斜坡区以深切河谷为排泄基准面的暗河岩溶系统只可能发育于良里塔格组中,这与哈拉哈塘地区良里塔格组岩溶现象相似[12]。岩溶斜坡岩溶水补给来自地表径流和北部台地,地下水系统主要为断控岩溶管道,岩溶水排泄方式为走滑断裂系统下的远基准排泄。岩溶盆地为北部岩溶台地和岩溶斜坡的可溶层岩溶水的远基准排泄区。该区良里塔格组和恰尔巴克组并非有效的透水层,但以下因素有利于承压岩溶水在岩溶盆地的排泄:隔水层总厚度相对斜坡薄,仅20 m 左右;区内走滑断裂体系非常发育,断裂可作为岩溶水的有效排泄通道;在桑塔木组顶面构造拉平情况下,岩溶台地到岩溶盆地的地势落差达到300 m,岩溶盆地的承压岩溶水具备足够强的水头压力驱动向地表排泄。

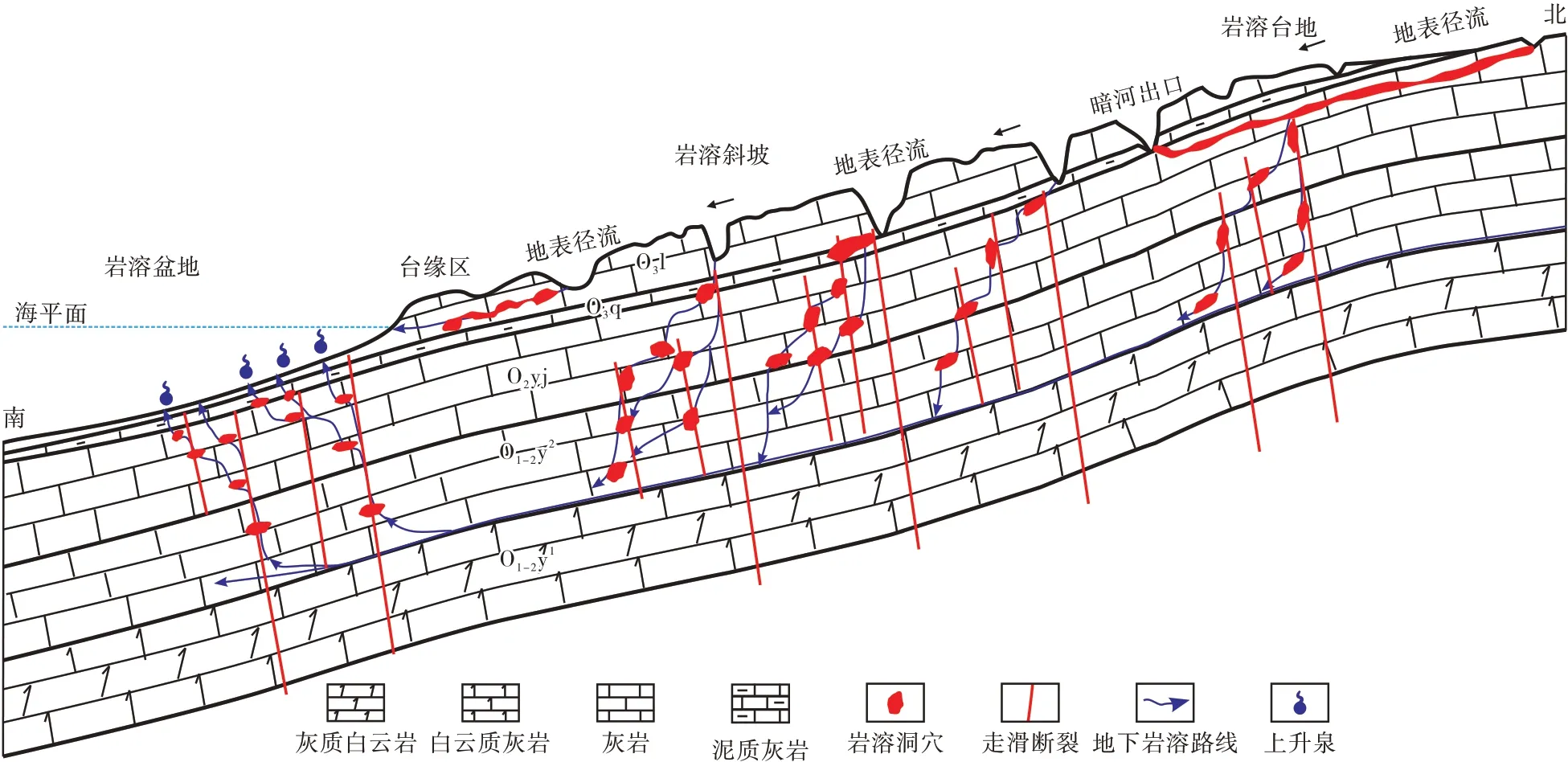

基于不同水文地貌背景下岩溶水补给、地下岩溶路径和排泄方式的差异分析,建立了塔河油田西部斜坡区加里东运动中期Ⅱ幕岩溶洞穴发育模式(图8)。

图8 塔河油田西部斜坡区加里东运动中期Ⅱ幕岩溶洞穴发育模式Fig.8.Development model of karst caves of EpisodeⅡof the Middle Caledonian movement in the western slope area of Tahe oilfield

岩溶台地的岩溶水补给方式为侧向和垂向补给,排泄方式主要为河流深切割排泄,远基准排泄次之。侧向补给、深部暗河和河流深切割排泄的组合形成了“开放型”暗河岩溶系统,垂向补给、断控岩溶和远基准排泄的组合形成了岩溶台地埋藏型断控岩溶系统。

岩溶斜坡随着区域排泄基准面的下降,水系侧向侵蚀转化为垂向溶蚀侵蚀,发育一系列北北西—南南东走向的深切沟谷,中—下奥陶统岩溶系统的岩溶水补给主要来自地表径流。岩溶斜坡排泄方式为区域性断裂控制下的远基准排泄。地表径流垂向补给、下行断控岩溶和远基准排泄的组合形成了“下降型”埋藏型断控岩溶系统。

岩溶盆地良里塔格组顶接近海平面,为岩溶台地和岩溶斜坡可溶层岩溶水的远基准排泄区,承压岩溶水在该区域的走滑断裂带以上升泉的形态排泄,形成可溶层补给、上行断控岩溶和上升泉排泄的“上升型”埋藏型断控岩溶系统。

针对塔河油田西部上奥陶统覆盖区的岩溶模式研究,前人提出塔河油田南部的缓流岩溶模式,认为塔北古隆起台地、斜坡大气淡水侧向水流供给,在地下水头压力驱动下,沿走滑断裂系统向覆盖区下渗、向深部发生缓慢移动,下降流体不断沿断裂带向深部侵蚀,形成具有一定规模并呈线型分布的断溶体[9]。

本文岩溶洞穴发育模式与“缓流岩溶模式”不同之处在于:①岩溶期存在差异,“缓流岩溶模式”主要发育于加里东运动晚期—海西运动早期,该岩溶期岩溶斜坡上覆厚层桑塔木组,托普台地区桑塔木组厚度达657 m[29],本文模式侧重于加里东运动中期Ⅱ幕岩溶作用;②“缓流岩溶模式”基本不受排泄基准面的控制,本文模式岩溶水排泄方式主要为河流深切割基准排泄和远基准排泄;③含水介质结构及流速存在差异,“缓流岩溶模式”为裂隙-溶隙中岩溶水以层流进行缓慢流动,本文的岩溶洞穴发育模式中,岩溶台地暗河为大溶隙-溶道的快速水流,承压区埋藏溶道主要以紊流的管流形态流动[30]。

4 结论

(1)塔河油田良里塔格组覆盖区岩溶台地以溶丘洼地为主,岩溶洞穴以暗河为主;岩溶斜坡以丘丛沟谷为主,垂向侵蚀作用发育形成深切沟谷;良里塔格组台缘南部岩溶盆地接近区域排泄基准面,以残丘平原为主,地表径流不发育。

(2)在水文地貌控制下,岩溶台地发育大型连续的暗河洞穴网络,岩溶斜坡发育受地表径流控制的断控岩溶洞穴体系,岩溶盆地发育沿断裂呈线型分布的岩溶洞穴。

(3)针对塔河油田加里东运动中期Ⅱ幕水文地貌特征,提出了岩溶台地的“开放型”暗河岩溶模式、岩溶斜坡的“下降型”埋藏型断控岩溶模式和岩溶盆地的“上升型”埋藏型断控岩溶模式。良里塔格组覆盖区洞穴发育模式的提出为进一步深化缝洞型储集层预测和滚动开发提供了地质依据。