学府传古韵,府学育栋梁

马丁一 王慧旻 胡松林

【摘 要】“文化立校”是历史赋予府学教育的使命,是促进府学育人水平持续提升的有效手段与必然选择:文化统领,诠释师生生命成长;博学课程,赋能师生智慧成长;生活德育,促进师生精神成长;在线学习,助力师生共建成长;课题引领,推动教师创新成长;协同育人,促成师生开放成长。

【关键词】文化立校 百年府学 实践探索

府学石学府陈列的“洪武圣旨及学制碑”上“洪武二年……圣旨,今后立学……设科分教礼、乐、射、书、数……”开启了府学秉承孔孟之精华,将忠恕做人、诚敬任事之道,博学于文、约之以礼之法,授予一代又一代学子的办学之路。

新时期,师生共同发展理念体现着府学教育一种全新的师生观、发展观、教育观。教师共同体作为一种新型的教师专业发展的组织形式,能够有效地激发教师的主体意识和创造热情,推动教师的自主发展。如今的府学,践行“着眼于学生 着力于教师”理念,打造指向学生发展的教师共同体,是促进府学育人水平持续提升的有效手段与必然选择。

一、文化统领,诠释师生生命成长

在府学这样一个办学规模较大的学校,300余名教师处于共同的教育实践场域,在“地缘”上是共同体;在相同学校文化的引领下,在教育目标和愿景上具有一致性,在朝向共同目标和愿景的行动中,又成为“精神共同体”。

(一)学校文化凝练育人目标

学校文化创建与培育过程,是促进师生共同发展的过程。文化创建是学校持续能动发展的动力,是学校获得凝聚力、竞争力和打造师生发展共同体的必由之路。

文化建设过程应该体现学校独特的办学理念。“文化立人 文化立行 文化立校”是府学的办学理念。“文化立人”是立兼具本土情怀和国际视野之“人”;“文化立行”是立“知乐”“崇礼”自我健康发展之“行”;“文化立校”是于“府学”“厚积”中立“薄发”的现代“学府”之“校”。

府学文化建设从四个维度展开探索与实践:视野国际化、思想人本化、方式数字化和风格精细化。

“视野国际化”指向“社会参与·责任担当”:传统文化情怀下的国际视野——造就有灵魂的中国人,要培养具有社会责任、国家认同、全球素养的中国人。

“思想人本化”指向“自主发展·学会学习·健康生活”,要培养乐学善学、勤于反思、健康生活的中国人。

“方式数字化”指向“文化基础·人文底蕴”,要培养有信息意识,能够从容应对国内、国际社会变化的中国人。

“风格精细化”指向“文化基础·科学精神及社会参与·实践创新”,学校是为学生提供教育服务的平台,教育应该培育学生的理性思维、批判质疑、勇于探究的科学素养。

府学在六百年传统中植入“核心素养”理念,在国际视野下与世界教育潮流同步发展。以育人目标的凝练,达成教师共同体对学校教育目标的认同。

(二)文化视野诠释“学府”内涵

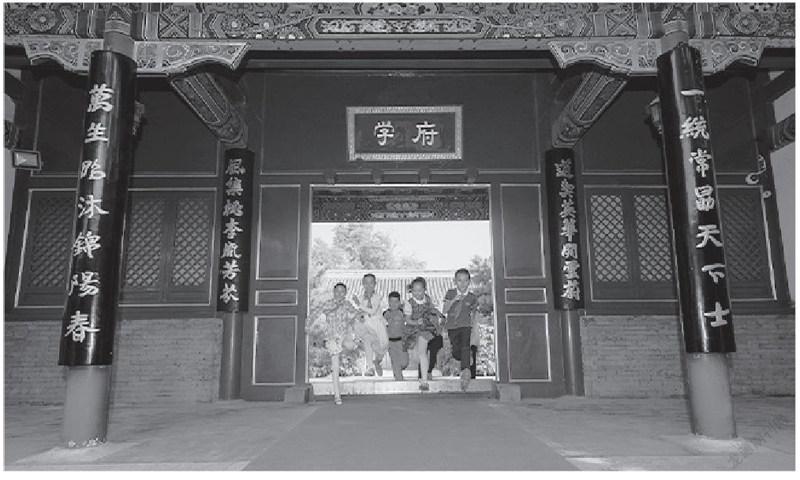

走进府学校园,这里有古建园林的风格,有传统课程体系的遗迹。看到的建筑是古老的,用到的设备是现代的。府学人既有着改革创新的愿望,又有着传统文化的情怀。

“君子不器 和而不同”是府学教师的追求;“博学于文 约之以礼”是府学学子的理想;“扬优秀传统文化 养现代文明习惯”是府学教育的主线;传统与现代融合是府学课程的目标。为学生自由而充分、主动而生动、全面而独特成长,并注入可持续发展的基因,是府学教育不变的初心。

书院式“礼乐”教化“修德”“习艺”养心,学院式“文理”皆备“人文”“科学”培智,于博及古今、兼课中西之“学府”,育“德性中和”“学养纯粹”之学子,文化荟萃之所,英才辈出之地,谓之“府学”。对“学府式府学”内涵的诠释,促成教师共同体内部强烈的认同感和归属感。府学教师群体是一个为实现共同的教育价值追求而不懈努力的共同体。府学教师共同體是立足于本校,为了达成共同育人目标而不断促进自身专业成长的教师团队。

二、博学课程,赋能师生智慧成长

文化视野是府学课程建设前行的“地图”。府学课程整体建设以“立德树人”为根本任务,以社会主义核心价值观为导向,以核心素养为统领,是对“培养什么人、怎样培养人、为谁培养人”做出的回应。

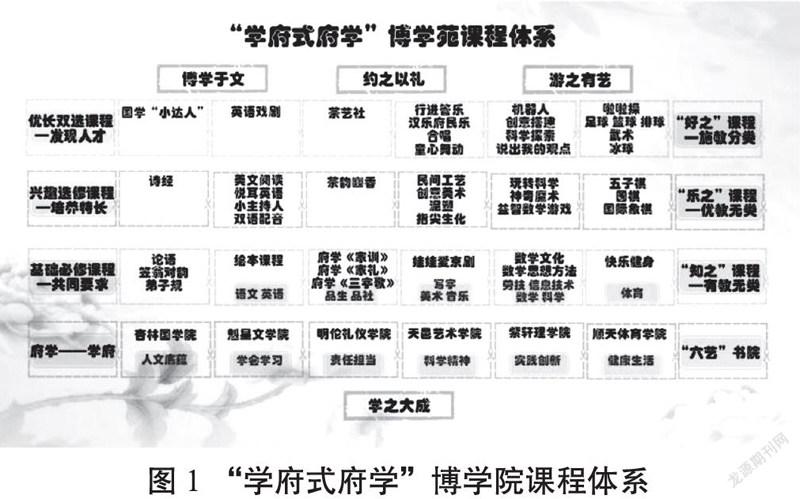

学校依托优秀传统文化培育社会主义核心价值观,优化课程结构提升核心素养,夯实“知之”基础必修课程有教无类,达到共同基础;丰富“好之”兴趣选修课程优教无类,发展兴趣特长;精选“乐之”双选课程施教分类,人才早期发现,实现对学生发展需求的“精准供给”。通过构建充满活力的课程体系,营造着六百年老校独特的课程文化。府学学子在“府学博学苑课程体系”统领下,国学课程、传统文化“学游”课程、雏鹰科技学院课程、“社会大课堂”课程已成系列。

近10年来,国学系列校本课程建设一直是府学课程建设的重心。2012年开设具有鲜明府学特色的国学校本课程——《弟子规》《笠翁对韵》《论语》,举行“风集桃李话国学”——府学国学教育论坛,举行“己亥春闱——少年夺锦才”国学大会,《幼学琼林》即将进入课程。府学用国学校本课程建设阐述着学校特色。每周五下午,课程发展中心百余门学院日综合实践课程,既有手工技艺类课程,又有文化艺术欣赏类课程,也有思维训练类课程;既有普适性的启蒙式课程,又有创客教育课程、STEM课程、创业少年课程等前沿课程,课程建设相关研究成果“博文约礼游六艺 府学学府集大成——基于核心素养构建课程体系的思考与实践”在第十二届全国现代学校文化发展论坛上交流,“学府传古韵 府学育栋梁——百年府学‘博学苑’课程建设”在“2019全国小学校长学术峰会暨百年名校文化传承与教育创新学术交流会”中做主题分享。府学特色课程建设不断提高着学校的核心竞争力。

课程建设关注师生发展。学校以指向学生发展的课程整体建设为核心,提高干部的课程领导力和教师的课程建设力,建立起一个政治素质好、业务能力强、能管善管、勇于开拓的科学管理团队;打造出一支业务精湛、勤学善思、敢于创新、师德高尚、爱岗敬业、乐于奉献的优秀教师队伍,目前府学有特级教师3名,北京市学科带头人2名,北京市骨干教师8名,北京市骨干班主任4名,区级学科带头人和区级骨干教师57名。学校课程走向动态创新,是教师富有创新性的实践与探索,其根本指向是人的培养,为学生终身发展服务。

三、生活德育,促进师生精神成长

府学德育是师生道德学习的共同体。学校作为道德发展共同体,强调师生共同的道德发展。师生之间通过学习、生活、活动等各种形式,共同经历、相互交流和相互影响,共同接受道德的成长。府学以“扬优秀传统文化 养现代文明习惯”为德育核心价值理念,形成了在校园仪式活动中涵养正气、立志学成、五育并举的育人格局。

府学“五礼”实现师生共育。在学校教育教学活动中,仪式是一种重要的载体,它具有特殊的教育功能,它是一种特殊标志,是一种文化传承,也是一种教化力量。府学德育仪式活动包括“入学礼”“拜师礼”“祭祀礼”“入队礼”“毕业礼”等一系列礼仪活动。庄严古朴的纪念仪式,不仅使学生从小体验并感悟做人、做事的礼仪规范,更重要的是体验朴素的生活哲学,以求自身修养与素质的提高。

校园节庆践行五育并举。学校节庆活动具有创新德育形式,丰富德育内容,提高德育实效的作用。学校德育在府学“五节”(英语节、读书节、艺术节、科技节、体育节)中践行五育并举。如“书香浸润育智启德”读书节,“用英语传播经典,以文化涵养心灵”英语节,“艺风炫彩 舞乐悠悠”艺术节,“探索太空,逐梦航天”科技节,而体育节的高潮万人运动会后,偌大奥体中心万名师生和家长,带来了食品和饮料,带走了包装与空瓶,人走场地净,最直观地体现着“扬优秀传统文化 养现代文明习惯”的德育效果。

礼仪活动塑品行,校园节庆重融合,府学“四团两社一院”——金帆行进管乐团、民乐团、舞蹈团、合唱团、戏剧社、摄影社、书画院,交相辉映,行进管乐团被评为“北京市金帆艺术团”,雅韵书画院被评为“北京市金帆书画院”,民乐团、舞蹈团被评为东城区星光艺术团……府学德育着眼于学生终身发展、全面发展,精心设计小学六年校园生活,涵养府学学子心灵,让学生的品德和习惯在传统文化中涵养,在实践基地中孕育,在仪式活动中发展,在校园节庆中历练!在新时期的学校德育中,构建师生道德发展共同体,是学校德育进行的新探索。

四、在线学习,助力师生共建成长

2020年,疫情突如其来,府学教师原有的教学方式也受到了很大的冲击。线上教学给教师带来了前所未有的挑战。如何开展线上教学,成为每一位教师面前一道亟须解决的难题。依托网络,构建教师共同体, 却是教育信息化时代教师专业化发展的机遇。

学校依托“数字校园平台”,在极短时间内自主研发,构建了“府学网上学习平台”、府学博学苑云课堂和作业任务。教师上传学习资源5600余个,学生交流分享内容45600余个。在线作业任务数6900余次,学生在线完成作业368700余人次,学生提交作业总量为668800余个,教师批改作业331100余次。在线学习要让教师专业在线,师生互动在线,教学管理在线。后期通过对平台产生的大量数据进行分析,评估学生的学习情况、成长轨迹,为探索线上线下混合教与学模式的研究提供有力的数据支撑。

2021年学校的79位教师参与录制中国教育电视台7学科“同上一堂课”186节。线上教学是一个平台,让先进理念在教学实践中得到印证,永远是府学教学一道亮丽的风景线。

建设教师在线教学共同体,学校将提高教师在线教学水平、网上指导、师生互动、作业批阅、学情分析、答疑辅导等信息技术应用能力作为培训重点,构建府学教师研修共同体,采用基于教研组研修、学科研修、项目研修等网络研修模式,促进教师专业发展,保障在线教学质量。

府学教师配合特殊环境下教育模式、教育生态的转变,适应智慧教育、移动教育的能力显著增强,未来必将适应新一轮信息化对教师专业发展提出的新要求。

五、课题引领,推动教师创新成长

多年实践,学校探索了基于课题研究的教师发展共同体的建构路径,以课题为载体的教师研究共同体建设,为教师向科研型、专家型方向发展搭建了平台。研究共同体在教师专业化发展中的作用越来越大。

“十三五”期间,学校在研独立立项各级各类课题39项,其中北京市教育科学规划课题6项;北京市教育学会课题11项,东城区教育科学规划课题16项、微课题6项,近50%教师参与研究。教师自主研究实现全员覆盖。科研不再是一个工作领域,而是一个场域。府学科研场域是一种有力量的、有生气的、有潜力的存在。

以“绘本”等热点问题的研究,注重实效,研究有深度。语文教师“绘本阅读与学生思维发展的研究”,数学教师“借助数学绘本培养小学生数感的行动研究”,道德与法治教师“道德与法治课程与绘本阅读整合培养小学生法治意识的行动研究”……绘本作为一种学习资源的应用研究,落位于课堂教学实践。

逐层落位的研究,使德育课题研究更有厚度。2014年立项北京市教育科学规划课题“可持续发展教育视角下基于礼文化的道德学习”,是学校宏观层面的校本专项德育课题,由校长牵头研究,2019年结题;2016年立项北京市教育科学规划一般课题“依托传统文化培育核心价值观的德育体系整体构建实践研究”,是德育处牵头的中观层面的德育课题,由德育主任负责主研,2020年结题;目前正在探讨的是班主任层面的班级德育微观课题。

教育科学研究成为提高教师业务素质的强有力支撑,以课题带队伍,学校形成了一支可观的科研力量,去探索教育教学中的重点、难点、热点、盲点问题。在府学已形成多渠道、多层面、多梯度的课题网络,形成教研、师训与科研密切合作的研修局面。

六、协同育人,促成师生开放成长

如何搭建学校、家庭和社会协同育人的平台,寻找家校社合育的契合点和教育场,寻求最大化的育人实效,是学校一直以来实践探索的课题。

(一)三位一体,协同育人常态化

一是家校社同向。校长担任校级家委会会长,各年级家长代表、社区主要负责人是校级家委会成员。学校制定了“家长委员会章程”“家长委员会制度”等。二是家校社同行。学校成立家校社工作领导小组,德育副校长担任組长。领导小组将家校社工作明细化、具体化,确保家校社共育工作有计划、有序、有重点的开展。完善的家校社共育制度,使家校社工作的开展有了坚强的保障。

(二)学校—家庭,协同育人生活化

德育兼具“实践性”和“开放性”。家庭教育是全人教育的支柱之一。一是要让学校教育往家庭里“走”。学校与家庭要实现高度协同,为此建立快捷、有效的家校联系方式。二是要让家庭教育往学校里“走”。三级家委会成员组织家长通过家长会、家长讲坛、育儿沙龙等互动形式让家校教育信息互通、资源互用,极大地增强了教育合力,为学生实际获得提供有力的保障。

(三)学校—社会,协同育人社会化

“社”可以理解成社会,也可以理解成社区。一是利用好社区提供的公益活动。如学生走进交道口街道开展“垃圾分类,光盘行动双风尚”活动;邀请保健所医生进行“保护牙齿 呵护健康”讲座……二是寻求与社会教育资源的合作方式。如中科院关梅林博士做了题为“放手让我们去奔跑吧”家庭教育专题讲座;到香河萨克森工厂进行高新材料边角料采样,到“北京天云语言无障碍康复学校”为小朋友带去欢歌笑语和节日祝福……一系列社会、社区活动,是学校在把社会的力量和资源加入到对学生的培养上来。

行走在家校社共育的道路上,府学人将继续探索家校社共育的新途径,创新家校社共育的方法,整合家校社共育的资源,继续建立家校社间互动、互助的和谐关系。为做好立德树人工作,家校社携手,为学生们共筑成长乐园;为培养德智体美劳全面发展的人,家庭、学校和社区建立新型合作关系,实现融合共生。家校社协同育人共同体必将成为府学学生、教师、家长共同成长的学习场。

回望过去,六百余年,几度变迁,历经艰辛,风雨沧桑而书声不断,岁月洗礼而文脉恒昌。

还看今朝,空间之美,海纳百川,和谐并包;人文之美,执教治学,弘文励教。

放眼未来,学府传古韵,府学育栋梁;扬传统文化,谱现代篇章;重礼约教化,育桃李芬芳。

【参考文献】

[1]王天晓.对善治的追求 教师共同体治理的体系分析[M].北京:教育科学出版社,2013.

[2]单文顶,袁爱玲.现状、根源与出路:教师专业自主问题探究[J].当代教育论坛,2016(1).

[3]汪明海.立德树人背景下青少年优秀传统文化传承与发展研究[J].青少年体育,2018(1).

[4]柳夕浪.教师研究的意蕴[M].北京:教育科学出版社,2007.

[5]吴永德.凝聚家校社三方合力 構建美好教育生态[J].青海教育,2021(Z1).