盘活素材开掘思维迁移运用

王丹霞

【关键词】读写专题,盘活素材,开掘思维,迁移运用

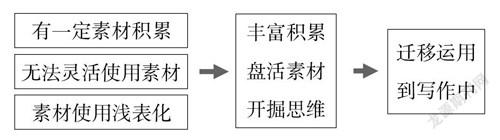

《普通高中语文课程标准(2017年版)》(以下简称“高中课标”)在学业质量水平4中提出,“表达”要力求“观点明确,内容丰富,思路清晰,感情真实健康,表达准确、生动”[1],由此可见,高考对学生的习作能力要求较高。笔者在实际教学中发现,到了高三阶段,不少学生在议论文写作上有一定的素材储备,但储备的丰富程度还有待提升,而且常常无法灵活运用自己积累的素材,使其更好地切合作文试题,有时即使可以做到切合,也很难呈现深层次思考,思维浅表化情况较为普遍。这说明学生在丰富积累、盘活素材、开掘思维方面有学习需求,教师应该给他们提供一些路径与方法。

毋庸置疑的是,没有大量的阅读积累与写作实践,就不会有优秀的作文呈现。基于此,在高三学习时间较为紧张的情况下,教师可以抓住“阅读”这一“源头活水”,设计一系列读写专题活动,给学生提供一些论据积累的方法,引导学生高效地盘活素材、开掘思维,最终达到迁移运用的目的。

高中课标反复强调语文课程的综合性、实践性特征,倡导语文课程应该创设真实的语言情境与自主的语言实践活动,最终提高学生的语文学科核心素养。[2“] 体验式学习”的思路符合高中课标任务群学习的要求,它可以使学生真正成为课堂的主角。[3]笔者认为这一学习思路也适用于高三读写专题活动,教师在确定专题主题以后,可以依此学习思路,设计一系列读写活动,让学生在具体体验、反思观察、抽象概括和行动研究中形成积累论据的一般方法,最终提高语言文字运用能力。

下面,笔者将从确定专题主题、设计专题活动以及专题教学反思这三个方面展开具体阐述。

一、确定专题主题

设计读写活动首先需要确定读写主题,主题具有重要的引领作用,它应该是学生在日常学习中可以持续关注的话题。笔者认为,教师可以从学科育人目标以及高考命题方向两个方面确定主题。

1. 紧扣时代脉搏,坚持育人功能

高中课标指出应该“充分发挥语文课程的育人功能”[4]。在日常教学中,教师应该引导学生关注时代发展的脉搏,思考个人应该成为怎样的人,以及个人与国家富强、民族复兴、时代发展、社会进步的关系等,关注科技创新、生态保护、文化传承、教育强国、民族复兴、人类关怀等重大时代命题。通过语文学科的育人功能,培养学生的社会责任感与建设祖国的使命感。

2. 梳理作文试题,把握命题方向

笔者梳理了近五年全国卷、北京卷与近三年北京各城区的模拟作文试题,提取出几个出现频率最高的关键词。一个是“青年”,如2018年北京卷“新时代新青年”,2019年全国卷I“I 以青年学生当事人的身份写作”,2021 年全国乙卷“对理想的追求”等;一个是“文化”“文明”,如2016年北京卷“‘老腔’何以讓人震撼”,2019 年北京卷“文明的韧性”,2020 年海淀区一模“文化互鉴”等;一个是“教育”,如2016年全国卷I的漫画作文、全国卷I“I 如何提高语文核心素养”,2017年全国卷II“I 我与高考或我看高考”等;一个是“祖国发展”,如2018年全国卷“I 我与2035有个约会”,2018年北京卷“共和国,我为你拍照”等。

笔者选取“青春的姿态”为读写专题活动序列的第一个主题,这是因为从学科育人的角度来说,青年是国家的未来,而高三学生正处于风华正茂的青春时期,设计“青春的姿态”这一专题有助于学生思考国家发展、民族复兴、时代进步与自己的关系,引导他们“摆脱冷气”,鼓励他们拥有“无穷的远方,无数的人们,都与我有关”的情怀与责任感,这也符合《中国高考评价体系》对学生“核心价值”的考核要求。从命题方向的角度来说,“青年”这一关键词出现频率高,它还可以联结其他主题与作文题目,如“祖国发展”,2020 年北京卷“每一颗都有自己的功用”,2020年全国卷II“I 我为自己画好像”,2021年北京卷“论生逢其时”等。

学生在学完这一专题后,能够形成积累素材的一般方法,并可以将积累的相关经验推广至其他读写专题,在迁移运用的过程中不断完善自己的方法,提高语言运用能力。

二、设计专题活动

在“青春的姿态”这一读写专题活动中,笔者借鉴“体验式学习”的思路,设计了一系列读写活动,形成了序列化的活动链条,教学整体思路如下。

本专题有七个学习环节,分别为“‘具体体验’学习活动”(联系现实)、“习主席说”(引领价值)、“人物事迹”(积累素材)、“名家散文”(提升思维)、“旧题新做”(综合思考)、“名人名言”(凝练语言)以及“作文试题”(实战演练),以期从写作素材、思维、语言三个层面全面提升学生能力。“具体体验”的学习活动引导学生联系自身,思考青春应该是怎样的姿态,接着“观察”习主席对青年的期待以及他人事迹,“反思”自我,并在“抽象概括”人物品质的过程中积累素材,提升认识。在阅读“人物事迹”以后,笔者还设计了阅读“名家散文”环节[5],旨在借名家之力提升学生思维品质,助力学生的思考走向深广。除阅读课外文章外,笔者设计了“旧题新做”这一环节,让学生重新审视课内做过的与“青春的姿态”相关的阅读试题,以期拓展学生的思维,盘活学生的储备。以上两个环节同样需要学生完成“观察反思”与“抽象概括”两个学习过程。最后,为了进一步提醒学生注意语言表达,笔者试图引导学生“观察”“名人名言”,在积累论据的同时,对自己的语言进行重构,最终将其运用于实际写作中,完成2018年北京高考作文试题《新时代新青年——谈在祖国发展中的成长》。

1.“具体体验”学习活动——联系现实

这一阶段笔者设计了两个学习活动。

(1)当代青年有什么特点?在时代飞速进步、国家高速发展、物资极为丰富的今天,青年应该以怎样的姿态生活?请结合自己以及日常观察到的青年的生活状态,写一段文字,谈谈自己的思考与认识,不少于200 字。

(2)摘抄《论语》中关于修身的名言,要求:不少于10 条。活动(1)主要针对“丧文化”“躺平文化”“佛系青年”等社会现实,引导学生关注青年的生活状态。活动(2)与北京市高考必考整本书《论语》相结合,旨在借助孔子的智慧,提醒学生“修身”的重要性。

2. 习主席说——引领价值

借助习主席对青年的期望与价值观的引领,笔者设计了下面两个学习活动。

(1)阅读习主席《在纪念五四运动100 周年大会上的讲话(节选)》,摘录让你感触最深的句子。

(2)习主席提到的青年应该具备的品质让你想到了哪些人,为什么?

活动(2)旨在引导学生调动素材积累,建立与“青春的姿态”相关的素材库。但实际情况是,部分学生能零星地想起一些人物事迹,却不能构建起一类人物群像。王开岭曾在讲述“素材的个性占有与拓展”时指出,素材应该是“一串一串的,像糖葫芦或羊肉串”,应该先“识别素材”,对其完成“个性化的占有”,接着让素材之间发生“某种聚合反应”,实现素材的“拓展”,需要重视素材之间的“联系”,重视“重构”带来的力量。基于此,筆者在“积累素材”的学习活动中,给学生提供了“一串”素材,并努力引导学生深入挖掘素材内容,构建素材之间的关系,开掘思维,达到迁移运用的目的。

3. 人物事迹——积累素材

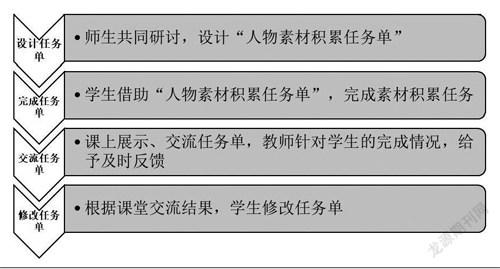

在学生阅读人物素材相关文章时,笔者布置的学习活动是设计并完成“任务素材积累任务单”,在课堂展示、交流以后,学生修改任务单。学生带着任务阅读,能让阅读落到实处。

这一阶段的主要活动流程如下图:完成“人物素材积累任务单”的活动为:

以下人物事例触发了你怎样的思考?请认真阅读下列材料,并在这些人物中选择你最感兴趣的两个人,完成素材积累任务单。

(1)(2)为记录式学习活动,要求学生既能概括人物主要事件,又能记住一些细节,与人物产生“共情”,这样可以使写作内容精准,语言富有情感。(3)~(6)为评价式学习活动,这一过程强调学生通过读懂、读透人物事迹,多角度挖掘人物身上的品质,培养发散式思维,盘活素材,能够灵活地将素材运用到多篇作文中。(7)(8)为迁移式学习活动,旨在提高学生的迁移能力,实现思维的纵深发展。

这一阶段的人物素材积累流程以及思维发展路径如下:

笔者给学生提供的素材主要集中于当代青年的事迹,因为在上一环节,学生想到的人物更多为百年前的历史人物。这一环节笔者试图引导学生在积累素材的过程中思考:当代青年是否也应该继承前辈的精神,为民族团结、祖国发展、人类进步贡献出自己的力量?

这一阶段笔者给学生提供的素材如下:

(1)“过气网红”陈行甲:一个理想主义者的中途离场(网易网)(2)“最美快递员”汪勇:将温暖“打包”穿越战疫生死线(人民网)(3)“北斗专列”总体设计团队平均年龄不足30岁——北斗背后的90 后(中国青年网)(4)中印边境4 名英烈牺牲,平凡的奋斗是对英雄最好的致敬(网易网)(5)“敦煌的女儿”樊锦诗:一生择一事,一事终一生(中新网)(6)新华社评张桂梅照片刷屏:岁月催人老,却不负有心人(中国网)《光明日报》头版聚焦张桂梅:一束希望之光,照亮孩子的追梦人生(光明日报)(7)“天眼之父”南仁东病逝系FAST 射电望远镜首席科学家(新浪网)(8)黄大年:一粒中国梦的种子发了芽(新华网)(9)“感动中国2020 年度人物”国测一大队:用生命测绘祖国壮美河山(中新网)(10)平均31 岁玩命26 年,北斗团队:每颗螺丝钉都是我们自己的(澎湃新闻网)(11)华为天才少年张霁,昔日三本毕业如今年薪201 万,他是怎么做到的?(腾讯网)以陈行甲为例,在读懂读透这一人物形象以后,学生发现他的相关事迹可以用于写过的包括“行以致远”(2021 届海淀区期中考试作文题)、“兼听”(2021 届海淀区期末考试作文题)、“志气与争气”(2021 届海淀区一模作文题)等八篇作文中。如:“理想很丰满,但现实很骨感。这也成了无数人堕落腐化的理由。这些年里,无论在网上还是在身边,有太多人怀揣的赤子之心,变成了日后的世俗圆满。在浮躁的社会和流俗的价值观念之下,多少人的心态已经在不知不觉中发生了转变。”陈行甲通过自己不断的努力,走向了精神的远方,成为吾辈青年学习、敬仰的榜样,他说:“你不是太阳,但你可以发出比太阳更温暖的光!”(用于“行以致远”)

陈行甲在担任国家级贫困县巴东县委书记以后,耐心回复充满偏激、挖苦、悲愤之词的“致巴东新任县委书记”的公开信,并留下个人邮箱,鼓励网友多提意见,随后的日子里,他平均每天收到群众邮件50 多封。这些信件能帮助他体察民情,解决群众实际困难。(用于“兼听”)另外,学生在阅读这些文章时,不仅要记住人物事迹,还要重点关注文章中评价性的句子。这些句子可以助力思维的开掘与提升,如陈行甲一文后引用了康德的话语:“人类最震撼的秉性,就在于为他人而工作,为后代而牺牲。”这个句子用于“新时代新青年”与青年的“志气与争气”也是十分合适的。

4. 名家散文——提升思维为了助力学生开掘思维,笔者给学生提供了一些名家散文的全文或节选,并设计了如下两个学习活动。

(1)下面文章中的哪些观点可以运用于你写过的作文中?请自行整理,完成如下表格。

(2)仔细阅读下面的文章,摘录你认为最有价值或感触最深的句子,并结合自己积累的素材,谈谈你对生命价值与意义的认识,不少于500 字。

活动(1)的目的仍然是训练学生的迁移能力,提升思维品质。活动(2)是为了调动前几个学习环节的积累,引导学生反思,形成可视化的学习成果。

笔者给学生提供的名家散文既有专门写给青年的,也有探讨人生意义与价值的,这些文字可以滋养学生的性情,也可助力学生思维水平的提升。

文章题目如下:

(1)朱光潜《一番语重心长的话——给现代中国青年》

(2)张晓风《生命,以什么单位计量》

(3)季羨林《人生的意义与价值》

(4)周国平《每个人都是一个宇宙》(节选)

(5)周国平《人生贵在行胸臆》(节选)

(6)周国平《在义与利之外》(节选)

(7)周国平《善良·丰富·高贵》(节选)

(8)朱光潜《谈十字街头》(节选)

5. 旧题新做——综合思考

除课外文章外,学生在课内也做过与“青春的姿态”有关的试题,笔者设计了“旧题新做”这一学习环节,旨在调动学生的储备,提高试题的利用率。学生重新阅读王剑冰的《我远来是为的这一湖水》(2016 届海淀区一模阅读材料)、张海迪的《心灵的篝火》(2012 年北京高考阅读材料),完成“积累人物”“摘抄句子”“微写作练习”三个学习活动。

可积累的人物包括:闻一多先生以及西南联大师生群像、登山的勇士、张海迪等。

可摘抄的句子如:“物质是坚实的,如同大地,而精神则如同天空或宇宙,是柔软的,无尽头的空漠。

人的脑实质就是这种天空或宇宙,有限与无限都在其中,人的脑实质是比自然界的宇宙还要广阔的。

无穷尽地开拓成为人类永生永世的寄托。西西弗斯整日推着一块大石头上山,其实是一个哲学寓言,它是时间与空间的规则——周而复始,永无止境。”

微写作练习:十七勇士攀登无人登顶的梅里雪山,张海迪在身体难以支撑的情况下仍坚持创作长篇小说。这类事迹,在很多文学名著(如《老人与海》《平凡的世界》等)中也能看到。请你从读过的文学名著中选取一例,结合具体内容,分析其所体现的精神或追求,并对此作出评价,150 字左右。

(2017 年北京市高考考试说明)对于学生来说,这道题最难之处是“评价”事迹体现的精神或追求,大部分学生只能写出“赞美”

“值得学习”等较浅的认识。这时,教师可以引导学生关注《心灵的篝火》最后的议论段落,也可以给学生提供王小波的《海明威的〈老人与海〉》,以帮助学生深化认识。可以借助该文中的句子如:“人类向限度屈服,这才是真正的失败。而没有放下手中武器,还在继续斗争,继续向限度挑战的人并没有失败。”“人类本身也有自己的限度,但是当人们一再把手伸到限度之外,这个限度就一天一天地扩大了。人类在与限度的斗争中成长。”

6. 名人名言——凝练语言

在前几个环节的学习中,学生已经积累了一些可供借鉴的句子,但笔者认为,还可以给学生提供一些与青春有关的名言,在增加学生论据积累的同时,也提醒学生语言表达应该更凝练、精准。笔者给学生补充了美国塞缪尔·厄尔曼的《青春》、李大钊的《青春》以及高尔基等人的名言,同时布置了如下两个学习活动。

(1)阅读名言,摘录你最喜欢的句子。

(2)模仿名言,以“青春是”或“青春不是……而是……”开头,写一组排比句。

7. 作文试题——实战演练

“青春的姿态”这一专题学习的最后,笔者给学生布置了如下学习任务:请同学们认真阅读下面题目中的要求,完成2018 年北京市高考作文试题。

今天,众多2000年出生的考生走进高考考场。十八年过去了,祖国在不断发展,大家也成长为青年。

请以“新时代新青年——谈在祖国发展中成长”为题,写一篇议论文。要求:观点明确,论据恰当充分,论证合理。

三、专题教学反思

高三读写专题教学可以分为大专题、小专题等不同形式,笔者在实施“青春的姿态”这一专题教学的过程中遇到了一点困难。限于实际能力水平,部分学生感觉完成任务所需时间较长、负担较重。而如果要持续推进一系列大专题读写活动,对教师以及学生的要求都较高。基于现实情况,笔者认为,在高三这一阶段,教师可以选取最有价值的几个主题隔一段时间推进一个大专题读写活动。而日常的读写活动可以小专题为主,如在每次大考以后针对作文题给学生适当补充阅读材料,或是借助散文阅读、文言文阅读、古诗阅读、多文本阅读等,打破文体之间的壁垒,将阅读与写作结合,作好读写专题设计。

以“孔子很难——感受孔子的内心世界”读写活动为例,笔者作了如下设计:

1. 完成“孔子很难”资料阅读。阅读资料包括在《论语》中摘录的几则隐士(包括长沮、桀溺、达巷党人、荷蓧丈人、楚狂接舆等)评价孔子的语录,让学生回答相关问题,了解孔子的处境,并对孔子的人生选择作出评价。

2. 阅读“孔子人物素材积累资料”,阅读文章包括葛兆光《最后的贵族——孔子的时代和他的理想》、张大威《孔子:一个比烟花寂寞的男人》、姚化勤《我们都成了狗》、张炜《木车的激情》。

3. 完成“孔子人物素材积累任务单”。这个专题中的人物素材积累单与“青春的姿态”大专题中的一样。小专题的读写活动不会给学生增加太多负担,它能起到提醒学生随时积累的作用,具有灵活、易操作的特点。但大专题的读写活动可以针对时代大命题进行深入挖掘,也是十分有必要的。在实际教学中,教师可以根据学生情况,灵活地将二者结合,以期更好地提升他们的写作水平。