K型小麦恢复系主要农艺性状的相关性及聚类分析

史晓芳,逯腊虎,张 伟,张 婷,袁 凯,杨 斌,张建诚

(1.山西农业大学 小麦研究所,山西 临汾 041000;2.山西农业大学 棉花研究所,山西 运城 044000)

利用杂种第一代优势是各类作物育种共同的发展趋势[1]。在当前常规小麦单产停滞不前的情况下[2~3],人们更寄希望于利用小麦杂种优势大幅度提高小麦产量[3~5]。小麦细胞质雄性不育(Cytoplasmic male sterile,CMS)是小麦杂交种和杂种优势利用的重要工具。目前人们已经创制了40余种不同细胞质雄性不育类型[6],在众多的小麦不育系中,K型细胞质雄性不育系具有农艺性状优良、种子饱满、易保持、易恢复的特点[7],被认为是一种应用于杂交小麦研究的理想不育类型[8]。詹克慧[9]等利用35个恢复系进行K型不育系的易恢性研究,两年的试验中,只有为数不多的恢复系国内法恢复度达80%以上,说明K型不育系恢复源虽广但恢复度高的恢复系较少[10~12],因此,选育优良恢复系是小麦K型不育系利用的一项重要研究工作。杂交小麦杂种优势利用的关键在于亲本的选配,而优异恢复系的选育和利用是有效配制杂交组合、实现杂种优势利用的重要条件。山西农业大学小麦研究所杂种优势利用研究室拥有优异的冬性K型不育系和丰富的恢复系资源,研究这些恢复系的遗传基础对于恢复系鉴定、改良、创新和指导杂交小麦亲本组配具有重要的研究意义。

前人对于同一麦区和不同麦区的小麦品种农艺性状的相关性和聚类展开了相应的研究[13~14]。袁凯等[15]对K、V、T型小麦细胞质雄性不育系叶绿体DNA的SSR分析及RuBP羧化酶活性比较进行了研究,郑宏远等[16]对小麦K型不育系育性恢复基因的cDNA-AFLP 进行了分析。而对于K型小麦恢复系的农艺性状、聚类分析鲜见报道。故本研究利用系统聚类和相关分析方法对K型小麦恢复系品种(系)进行遗传多样性分析,探讨品种间遗传差异,旨在了解这些恢复系的遗传背景,并合理利用,为新恢复系的选育和小麦“三系”亲本杂交组配提供理论依据。

1 材料与方法

1.1 试验材料

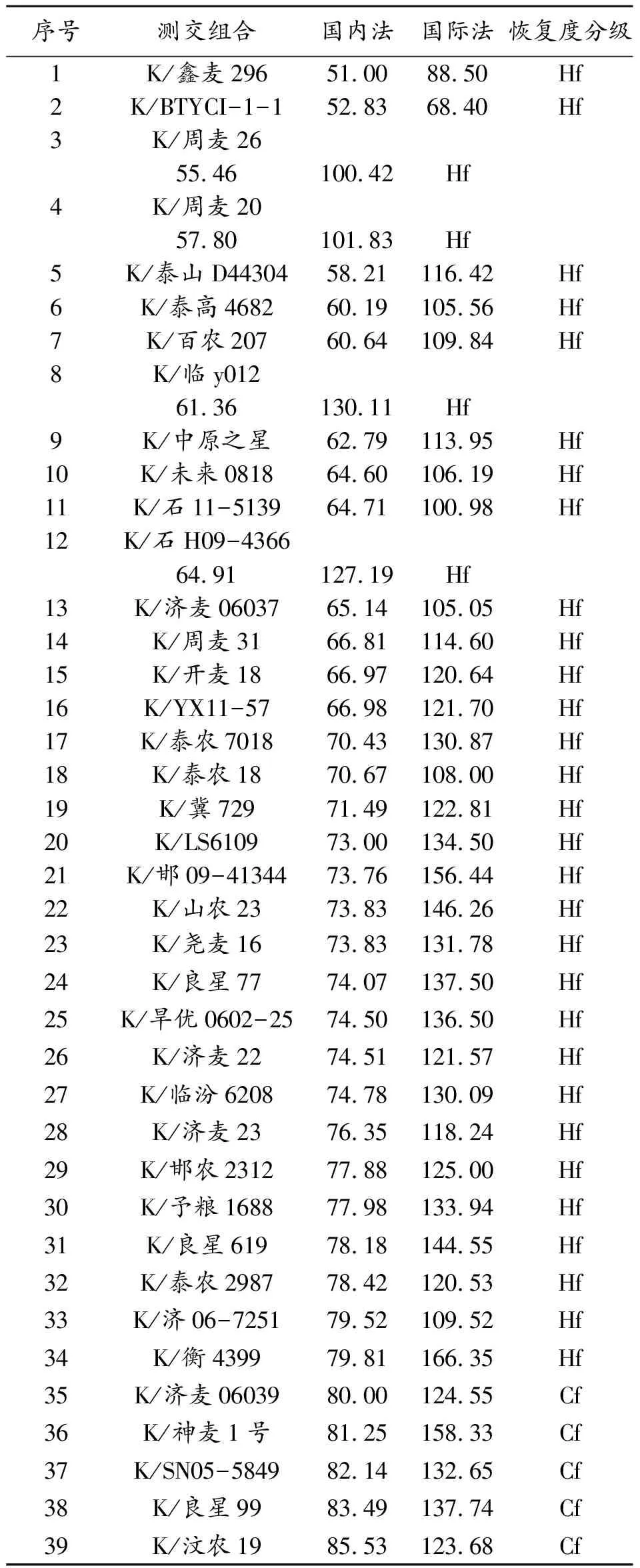

小麦K型雄性不育系是由中国农业科学院作物科学研究所刘宏伟老师提供的改良系RS53A,测交所用的286个父本材料为课题组收集保存的种质资源。郭艳萍[17]根据测交F1代自交结实率(国内法)将品种(系)的恢复度分为5个等级:全不育,恢复度为0;高不育,恢复度0~20%;半不育,恢复度20%~50%;高可育,恢复度50%~80%;全可育,恢复度在80%以上。依据这种方法,选取测交鉴定结果恢复度在50%以上父本材料39份为研究对象,包括高可育材料35份,全可育材料5份。

表1 K型不育系测交组合的自交结实率及恢复度分级

1.2 试验方法

试验于2017-2018和2018-2019两个年度在山西农业大学小麦研究所试验地进行,土壤肥力中等,全生育期灌溉2次,田间管理措施同大田。试验采用随机区组设计,3次重复,每份材料种植2行,行长2 m,行距20 cm,株距5 cm。成熟后每份材料选取10株代表性植株收获并进行室内考种,调查株高、穗长、单株穗数、单株粒重、单株粒数、单穗粒重、单穗粒数和千粒重8个性状。

1.3 数据分析

以两个年度 8个农艺性状的平均值作为统计分析的原始数据,运用excel2007和SPSS24.0软件进行数据的统计与分析。

2 结果与分析

2.1 供试材料农艺性状间的变异性

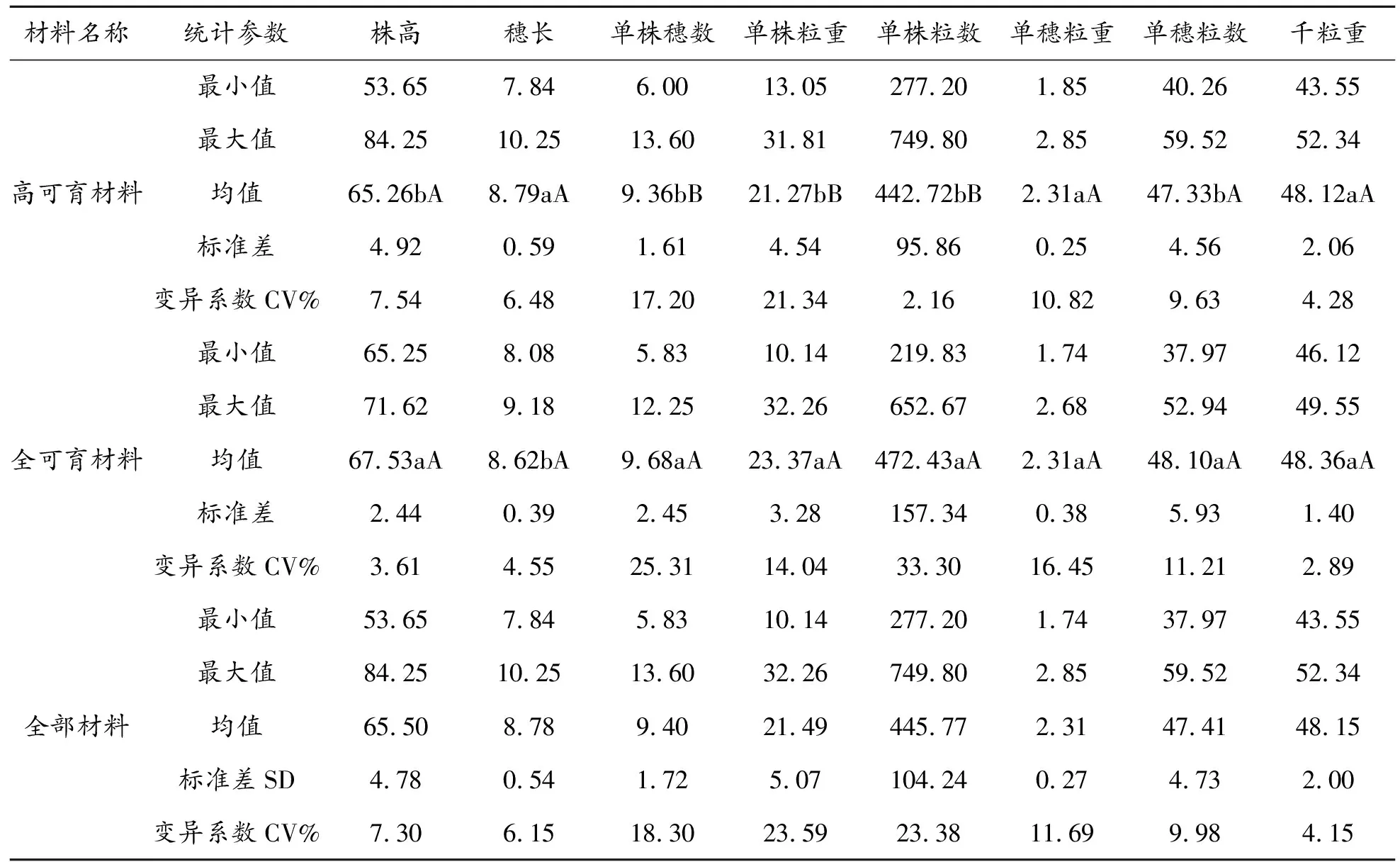

为了解供试材料的农艺性状表现和变异情况,对高可育和全可育材料8个农艺性状基本参数进行差异显著性分析。

2.1.1 株高 如表2平均株高高可育材料和全可育材料差异显著,未达到极显著水平。高可育材料变异系数比全可育材料大。

2.1.2 穗长 从表2可看出,高可育材料平均穗长为8.79 cm,全可育材料平均穗长为8.62 cm。两者差异达显著水平。高可育材料穗长分布在7.84~10.25 cm,全可育材料穗长分布在8.08~9.18 cm。

2.1.3 单株穗数 从表2得知,平均单株穗数高可育材料和全可育材料差异达极显著水平。高可育材料变异系数比全可育材料小。

表2 恢复系材料8个农艺性状的表现及变异

2.1.4 单株粒重 平均单株粒重高可育材料和全可育材料差异达极显著水平。高可育材料标准差为4.54,全可育材料标准差为3.28。

2.1.5 单株粒数 平均单株粒数高可育材料和全可育材料差异达极显著水平。高可育材料变异系数小于全可育材料。

2.1.6 单株粒重 平均单株粒重高可育材料和全可育材料相同。高可育材料单株粒重最小值为1.85 g,最大值为2.85 g。全可育材料单株粒重最小值为1.74 g,最大值为2.68 g。高可育材料变异系数大于全可育材料。

2.1.7 单株粒数 平均单株粒数高可育材料和全可育材料差异达显著水平。高可育材料单株粒数分布在40.26~59.52粒,全可育材料单株粒数分布在37.77~52.94粒。

2.1.8 千粒重 平均千粒重高可育材料和全可育材料差异未达显著水平。高可育材料标准差为2.06,全可育材料标准差为1.40。

8个农艺性状的变异系数从大到小的排列顺序是:单株粒重(23.59%)﹥单株粒数(23.38%)﹥单株穗数(18.30%)﹥单穗粒重(11.69%)﹥单穗粒数(9.98%)﹥株高(7.30%)﹥穗长(6.15%)﹥千粒重(4.15%)说明39份恢复系材料在单株粒重、单株粒数、单株穗数和单穗粒重等性状上具有较大的变异潜力。

2.2 供试材料农艺性状间的相关性

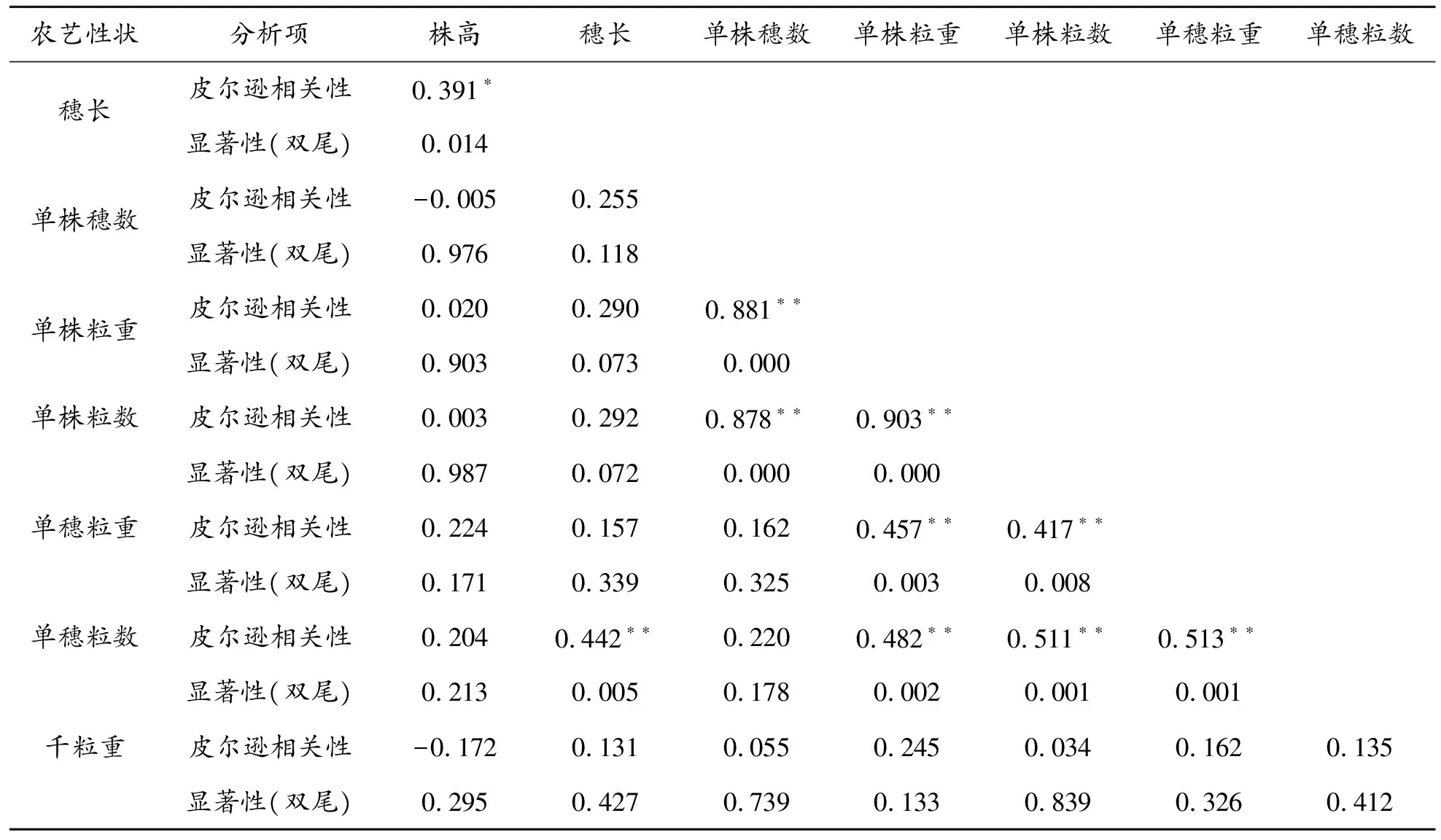

供试材料8个农艺性状间的相关性分析如表3所示,1对性状达到了显著正相关水平,株高与穗长呈显著正相关,说明,当株高增加,穗长变长。穗长与单穗粒数呈极显著正相关,单株粒数随穗长增加而增多。单株穗数与单株粒重、单株粒数呈极显著正相关。单株粒重与单株粒数、单穗粒重和单穗粒数呈极显著正相关。单株粒数与单穗粒重、单穗粒数呈极限著正相关。9对性状达到了极显著正相关水平,说明各个性状之间是相互联系,相互协调,彼此增加的关系。而株高与单株穗数、千粒重呈不显著负相关,说明株高增加单株穗数和千粒重会降低,有制约的关系。因此,在合理利用K型恢复系种质资源、亲本选配及杂种后代选择时,注意株高和单株穗数;株高和千粒重之间的关系,选育出强优势组合。

表3 8个农艺性状间的相关性系数

2.3 供试材料农艺性状的系统聚类

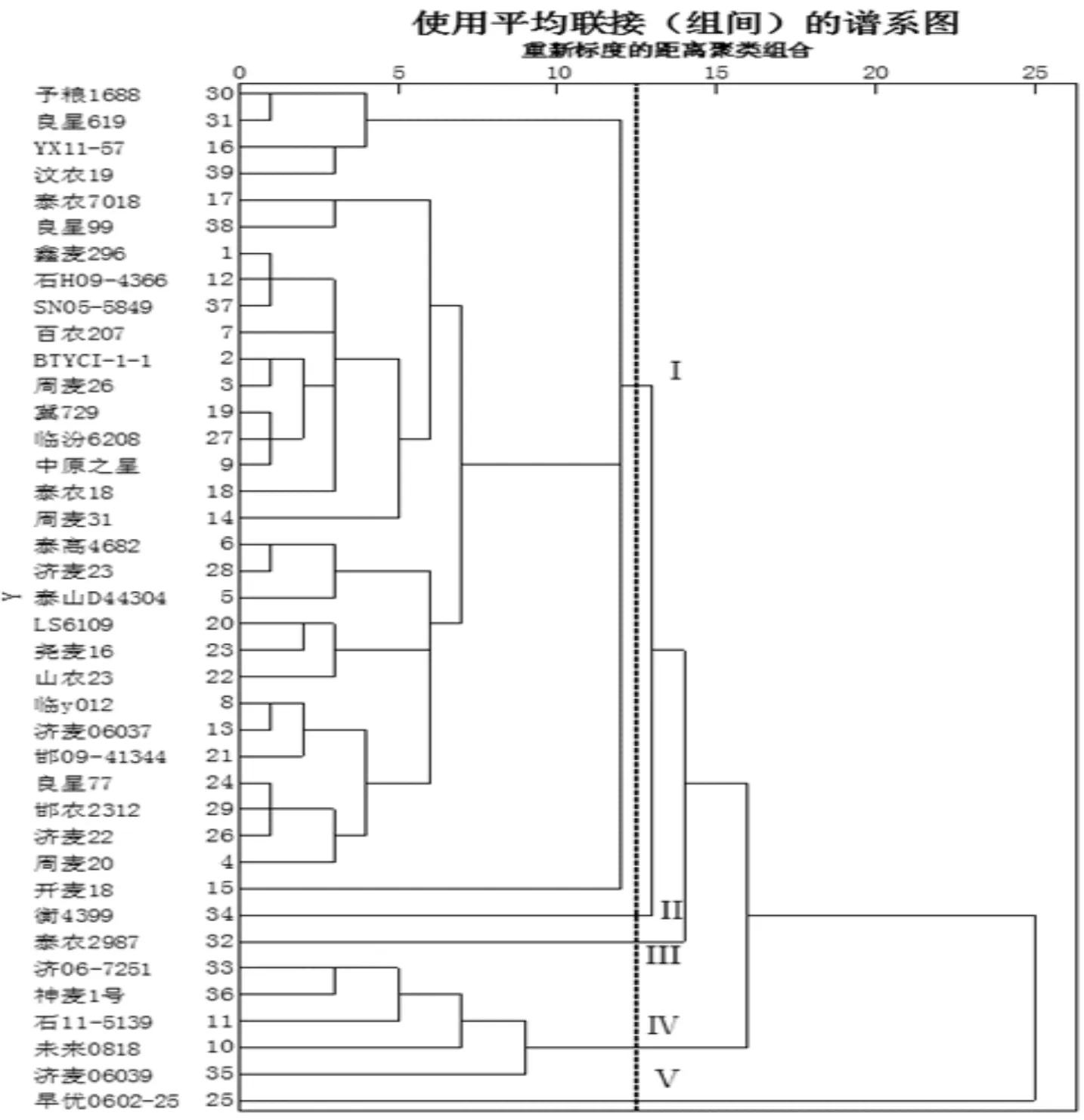

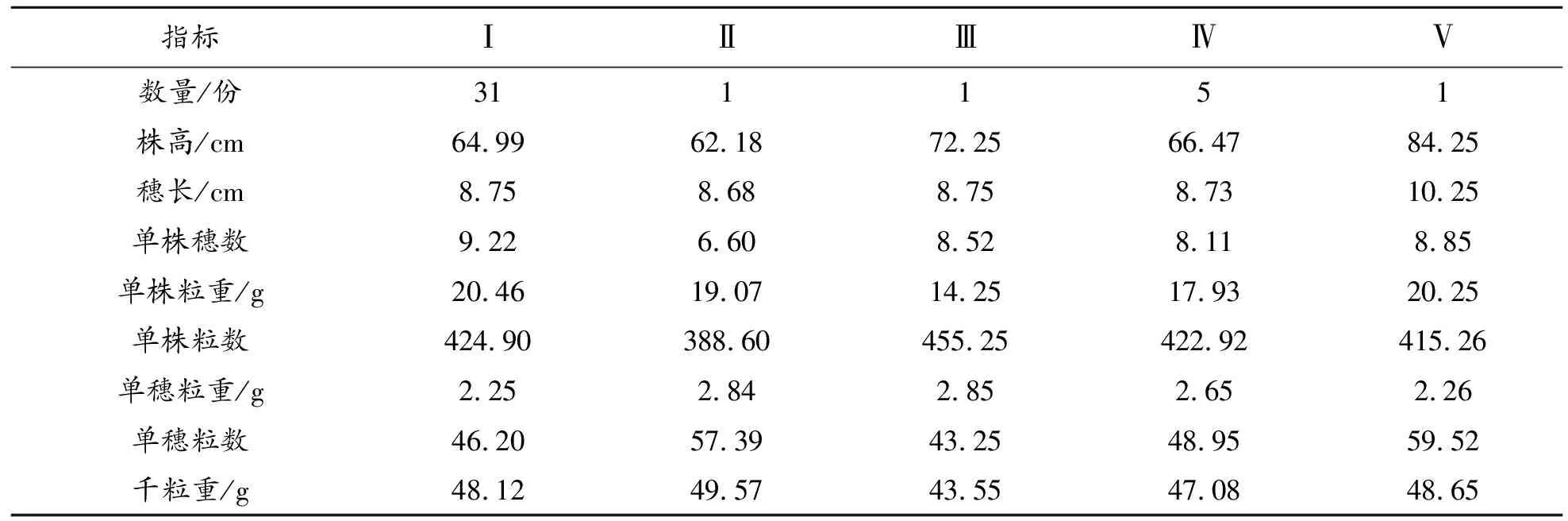

对调查性状作方差分析。对品种遗传距离的类平均进行共表型相关分析,表明品种遗传距离矩阵与类平均法聚类树表型相关系数矩阵的相关系数为0.7256,达极显著,说明聚类结果可靠。使用平均联接(组间)的系谱法,重新标度的距离聚类组合对聚类图的结果进行分类,在遗传距离为12.65处,将39份供试材料分为5个类群(图1、表4)。第Ⅰ类群的31份材料占供试材料的79.49%。全可育材料有3份聚在这个类群。从表4可以看出这类材料株高较低,单株粒重最高。第Ⅰ类在遗传距离6.25处分为4个亚类。第Ⅰ亚类4个品种,第Ⅱ亚类13个品种,第Ⅲ亚类13个品种,第Ⅳ亚类1个品种。第Ⅱ和第Ⅲ类群均为1份材料,第Ⅱ类群千粒重最高为49.57g。第Ⅲ类群单穗粒重最高为2.85g。第Ⅳ类群的5份材料占供试材料12.82%,全可育材料有1份聚在这个类群。株高变化范围为62cm~70cm,单株粒数和千粒重也较高。第Ⅴ类群旱优0602-25株高明显高于其它4个类群,由于该材料是旱地品种,穗长和单穗粒数最高。划分结果与系谱分析基本一致,并把系谱来源不清的品种划分到相应的杂种优势群。可见,形态学形状检测是研究小麦K型不育系恢复系品种间遗传差异的一种方法,可为小麦“三系”选育和亲本杂交组配提供初步的理论依据。

图1 农艺性状系统聚类

表4 各类群小麦农艺性状的平均值

3 讨论

对K型小麦恢复系的重要农艺性状进行比较分析,有利于充分了解恢复系材料的遗传背景和变异特点,明确恢复系材料的优点与不足,在配制组合时可以充分利用每份材料的优势,进而提高杂种优势[18]。高可育和全可育材料重要农艺性状间的差异显著性、变异系数反映其遗传变异程度。本研究发现,小麦K型不育系恢复系的高可育和全可育材料的8个重要农艺性状间的除单株粒重和千粒重性状外,在其余性状上差异显著或极显著。8个农艺性状的变异系数在单株粒重、单株粒数、单株穗数和单穗粒重等性状上具有较大的变异潜力。

相关分析表明,株高与穗长呈显著正相关,穗长与单穗粒数呈极显著正相关,单株粒数随穗长增加而增多。与张婷等[19]人的研究结果一致。单株粒重与单株粒数、单穗粒重和单穗粒数呈极显著正相关。这与范海燕、张彬等[6,20]人的研究结果较一致。在合理利用K型恢复系种质资源、亲本选配及杂种后代选择时,注意株高与单株穗数、千粒重之间的关系,选育出强优势组合。

国内外学者已利用农艺性状和分子标记对血缘关系明确的小麦种质资源进行了聚类分析所得结果与已知系谱基本吻合[21~22]。通过聚类分析既可以看出类群间的相互关系,又可以了解类群内各品系的亲疏远近[20,23]。利用农艺性状进行聚类分析在一定程度上也反映了39份恢复系间的亲缘关系。使用平均联接(组间)的系谱法,重新标度的距离聚类组合对聚类图的结果进行分类,在遗传距离为12.65处,将39份供试材料分为5个类群。两种聚类结果的一致性表明紧密聚集在一起的恢复系之间存在真实的遗传背景相似性。选用这些遗传背景相似的恢复系分别与不育系进行组配时可能会得到相似优势的杂交组合。现代杂种优势理论认为亲本的遗传差异是产生杂种优势的根本原因[21]。因此利用本研究结果中亲缘关系较远的恢复系进行杂交组配时可能会产生较强优势的组合。研究结果为指导新恢复系的选育和现有恢复系的利用提供了重要的理论依据,也为恢复系资源鉴定和引进,丰富我国K型杂交小麦恢复系的遗传基础提供了有价值的参考。

本试验是在大田条件下对K型小麦恢复系材料进行的研究,今后应结合分子标记技术等先进方法对小麦恢复系材料进行较为细致的研究,以期更准确了解恢复系材料,提高K型小麦的杂种优势。