全域“非遗+”文旅高质量融合发展的共生与反思

——以阿坝藏族羌族自治州为例

焦 凤

(阿坝师范学院,四川 汶川 623002)

文化既是旅游发展的内在动力,又是旅游产业发展的重要生产要素,两者在发展中互为依存、互为作用。非物质文化遗产具有民间性、地方性、活态性等属性,包含着以人为核心的技艺、经验、精神和特有的审美习惯,其内容、思想、美学等特点都蕴含着传统文化最深刻的意义,是人类精神DNA的重要组成。非遗与旅游的碰撞和融合,既有利于推进非遗的活态传承,也有助于优化提升旅游供给端质量,为旅游业发展赋能助力[1]。因此,在文旅融合的大背景下,思考非遗资源与文化旅游的共生关系与模式等问题,具有重要的现实意义。

我国著名学者于光远先生在80年代初就提出了“旅游是经济性很强的文化事业,又是文化性很强的经济事业”,认为旅游具有经济和文化的双重属性[2]。2018年3月13日,国家旅游局与文化部合并,文旅融合发展成为我国文化产业与旅游业发展的新指向。世界旅游组织在2018年出版的Tourism and Culture Synergies一书中指出,近几十年来,文化与旅游融合的基本动力之一是教育的发展,此外文化产业与旅游产业间的协同作用(synergies effect)是文旅融合的另一重要驱动力[3]。徐传谌和王艺璇( 2018) 在文献综述的基础上提出了旅游与非遗产业融合发展的模式[4]。朱慧慧(2021)以平遥漆器为研究对象,提出加强政府管控市场、非遗传承进驻校园、建设现代化云展馆等解决方案,以期在相关非遗产品的保护与开发过程中提供可行的参考意见[5]。刘志霞、王若溪(2020)通过论述非遗与旅游产业融合的可能性,期待为开发非遗文化融入旅游产业搭建多方位展现平台[6]。现有研究主要关注文化与旅游关系、非遗与旅游发展的关系、非遗产品的开发与平台搭建,对于受地域条件和经济发展限制较大的民族地区的非遗文旅融合相关研究较少。

2016年以来,阿坝州围绕“国家全域旅游”创建示范区建设,基本实现了阿坝州全域旅游资源共建共享,促使阿坝州的旅游业从以前单一的“景区旅游”向“全域旅游”发展。截止同年12月统计,全州共接待海内外游客3761.47万人次,实现旅游收入318.4亿元人民币,较2015年同期分别增长16.43%和11.68%。2019年,阿坝州提出了“一区四带”的全域文旅发展思路,截至2020年底,阿坝州全州共接待海内外游客3604.01万人次,实现旅游收入301.14亿元,可见在九寨沟地震和疫情的双重影响下,阿坝州旅游资源依然具有强大吸引力。

2021年2月2日,四川省第十三届人民代表大会第四次会议,表决通过了“四川省国民经济和社会发展第十四个五年规划”和“二〇三五年远景目标纲要的决议”,其中明确指出“推动文化旅游产业高质量发展”。阿坝州是“藏羌彝走廊”的重要构成部分,几千年的文化流淌让藏、羌、回、汉等 23个民族在这片厚土之上共融共生,流光溢彩的多民族非物质文化遗产是阿坝州文化旅游的核心竞争力,也是推动文旅产业高质量发展的重要资源。基于这一前提,以阿坝州为主要研究对象,通过反思地方高校、本土企业、地方政府、非遗传承人、游客在“非遗+”文旅融合发展中的共生关系,通过发挥民族地方高校在文化研究与创新应用上的优势,将高校作为五个主体间共生的纽带,探索旅游资源挖掘与文化研究并重,非遗创新应用与产业发展并行的文旅融合思路,不仅具有较强的代表性,而且将助力阿坝州文旅高质量融合发展。

一、阿坝州全域非遗项目资源分析与应用现状

非物质文化遗产是一种非物质的传统文化表征,具有民间性、地方性、活态性等属性,包含着以人为核心的技艺、经验、精神和特有的审美习惯,其内容、思想、美学等特点都蕴含着传统文化最深刻的意义,是人类精神DNA的重要组成。因此非遗与旅游的碰撞和融合,既有利于推进非遗文化的活态展示,也有助于优化提升旅游供给端质量。

毋庸置疑,非遗一直是文化旅游的重要吸引力,阿坝州非遗文化种类繁多,包括民间文学、民间音乐、民间舞蹈、民间戏剧、民间曲艺、游艺、传统体育与竞技、民间美术、民间手工技艺、民间医药、人生礼俗、岁时节令、民间信仰等,共涉及12个领域,具有鲜明的民族区域特征,如羌戈大战、燃比娃取火、九寨沟魔鬼岩、白马藏族酒曲子、米亚罗锅庄、释比太平鼓舞、格萨尔藏戏、羌族麻布衣制作工艺、藏医、藏药、释比医药、嘉绒藏族春耕仪式、藏历年、羌年、苏布士、羌族瓦尔俄足节、苯波教、藏传佛教、白石信仰、伊斯兰教信仰等,同时又表现出了“民族走廊”在文化交流上的明显印记,如乾隆打金川、徐向前在崇化、观音菩萨的来历、赵家天子杨家将、端午祭祀歌、万年孝习俗、傩舞、羌族狮子舞等,[7]因此阿坝州全域非遗资源整体趋于融合,个体差异性较明显。(见表1)

表1 阿坝州全域非物质文化区域结构(1)资料来源:1.阿坝州人民政府关于公布第一批阿坝州非物质文化遗产名录的通知(阿府发〔2006〕32号);2.阿坝州人民政府关于公布第二批州级非物质文化遗产名录的通知(阿府发〔2010〕14号);3.阿坝州人民政府办公室关于第三批州级非物质文化遗产名录的公示(2013.10.9)。

截至2020年,阿坝州州级非遗名录项目457项位列全省第一位,县级非遗名录项目802项位列全省第二位,国家和省级非遗项目92项位列全省前三,同时“羌年”被联合国教科文组织公布为“急需保护的非遗名录”,汶川、理县、茂县等5个羌族聚居县被纳入国家羌文化生态保护实验区。

阿坝州非遗文化的梳理和开发是一个系统的过程,需要较高的学术研究水平和保护传承的情怀。目前非遗文化与文旅产业的结合形式,主要是节庆表演和传习所、生产性保护示范基地等形态出现在各县景区,如祭山节、瓦尔俄足节、中壤塘非遗传习所、马尔康思玛德藏香厂生产性保护示范基地等;保护与传承的主要形式是通过舞台表演与传习所、保护基地的集中展示,让游客感受和体验阿坝非遗文化的独特魅力,在一定程度上推动了非遗项目与旅游产业的融合互动,增加了文化旅游的吸引力,但这类的节庆表演和展示融合现象只集中在部分A级景区建设较完善的旅游县。

近年来阿坝州推出藏香、新唐卡、藏族织绣、羌族刺绣、藏族祥巴版画、藏羌玩偶、建筑微缩模型等国家级和省级非遗项目的系列文创产品,但因为文创产品文化内涵挖掘不深、目标客户细分不足,产品种类研发不系统,整体品牌意识不强等问题,造成了大部分文创产品只能作为政府展示和培育项目出现在各种交流活动当中,与旅游市场的真正融合度不高。

二、阿坝州全域“非遗+”文旅融合发展中的共生与反思

(一)阿坝州文化旅游融合发展的共生

“文旅”融合的本质是实现文化旅游性和旅游文化性的协调一致,旅游活动是文化传承的重要渠道与载体,文化是提升旅游品质的关键。旅游质量的高低不仅取决于旅游资源,更多的是取决于旅游“管理者”与“经营者”的共同决策。

在旅游发展中政府是“管理者”,政府的态度和政策是影响旅游发展的重要因素,也是企业选择经营地,实现投资回报的重要支撑。在整个“文旅”发展过程中,地方高校肩负着新时期文化传承与创新发展的重任,而传承人与游客则是联系整个旅游闭环的关键环节。因此,五者在旅游关系中,因为各自担任的角色又是呈现出“互为主体”的状态,只有相互协调才是改善目前文旅景区开发与建设后劲不足的关键。

政府、企业、高校、传承人、游客五者之间的“融合共生”是指政府、企业、高校、传承人、游客在旅游关系中彼此依存、互利的关系,强调的是“双赢”和“共存”。

因此各主体成员在民族文化保护和旅游发展方面互利共生前提下,才能达到政府——传承人——高校——企业——游客的互惠发展的目的。

(二)阿坝州文化旅游融合发展的反思

2016年阿坝州基本实现全域旅游,旅游经济收入大幅提高。2020年受疫情影响,阿坝州仍接待国内外游客达到3604.01万人次,实现旅游收入301.14亿元,同比分别增长14.15%和32.32%。其中A级景区接待游客1882.79万人次,实现门票收入37376.88万元,同比分别增长40.41%和11.78%。乡村旅游接待游客1649.2万人次,实现旅游总收入68.03亿元;红色旅游接待游客344.26万人次,实现旅游总收入5.13亿元。[8]由此可见,游客对阿坝州的旅游需求强盛,旅游经济产业逐渐复苏。(见图1)

图1 阿坝州2016年—2020年全域旅游经济状态数据(2)资料来源:阿坝藏族羌族自治州文化体育和旅游局2016—2020全州旅游经济运行情况。

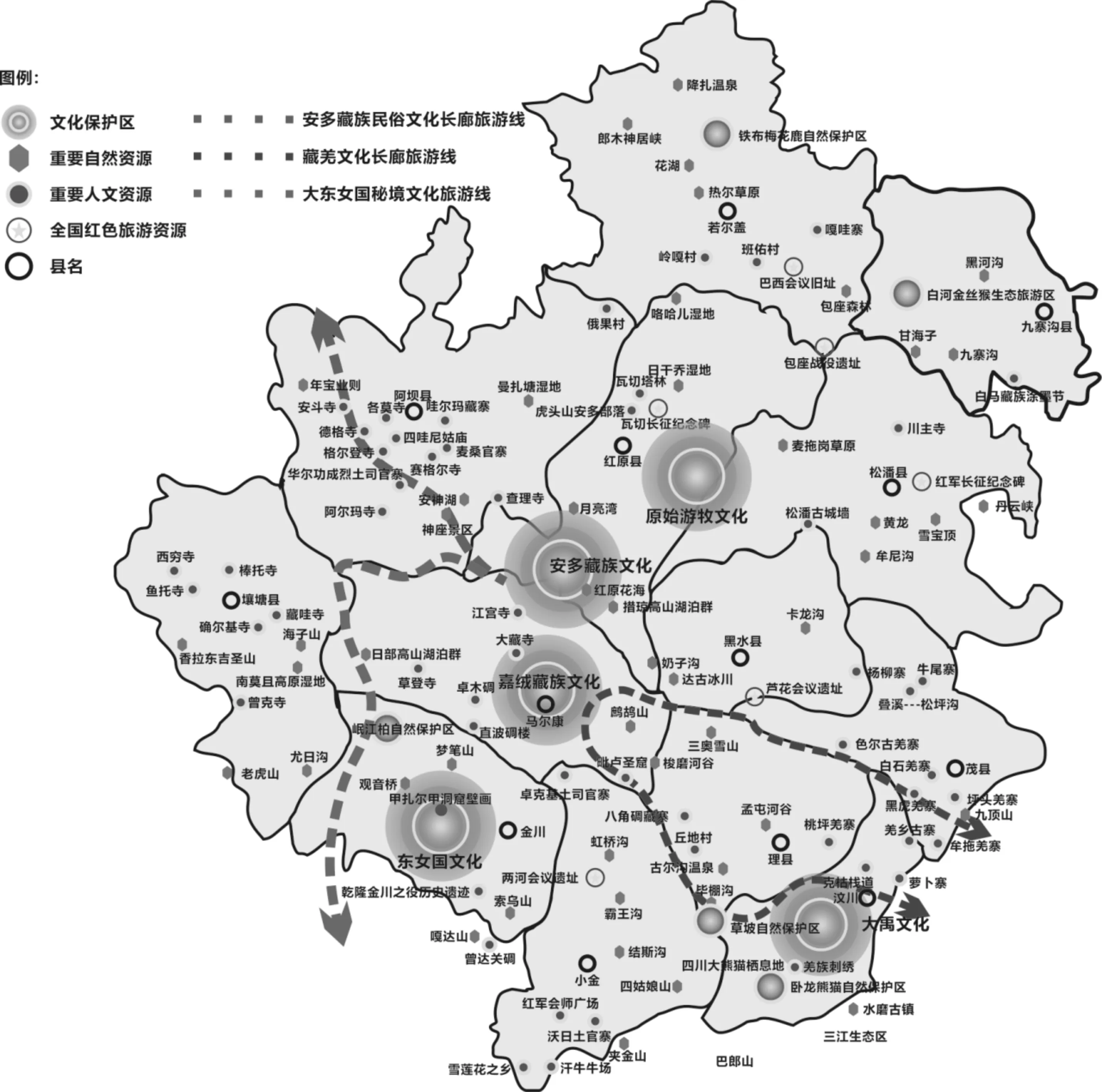

阿坝州文化资源全域分布、富集多样,历史文化氛围浓厚。在整体文旅开发思路中,政府主导在区域旅游资源整合上结合大九寨国际旅游区精品旅游,推出了九黄世界遗产西线,九黄世界遗产东线、红原机场——大草原落地自驾旅游线、藏羌文化走廊旅游线、安多藏族民俗文化长廊旅游线、大东女国秘境文化旅游线、大熊猫国际生态旅游线、‘大爱中国’主题旅游线。[9]在商业运作上积极推进精品村寨游、文化节庆游,生态农业资源游,初步构建了自然景观与人文景观相互依存的阿坝文化旅游网络。(见图2)但文旅融合发展中暴露的突出问题仍需要我们反思。

图2 阿坝州全域旅游资源分布状态(3)资料来源于作者自绘。

1.“非遗文化品牌”意识塑造

旅游品牌体现着旅游产品的个性及消费者对此的高度认同,阿坝州作为四川藏羌聚集地之一,目前阿坝州在“一区四带”产业发展新格局下,提出了围绕“大九寨”的九大旅游品牌。这九大品牌涉及的多为自然资源和红色资源,对于非遗文化的提炼、应用转化与品牌意识不强。

目前各县主要集中对自然生态景观的打造和宣传上,如:“若尔盖县:若诗·若画·若尔盖”“红原县:红色草原·江河之源·牦牛家园·自驾乐园”“汶川县:阳光谷地·熊猫家园·康养汶川”等,对文化资源的统一规划和重点打造还比较缺乏,没有进行各县文化旅游资源的深层次研究与开发,未立基于“净土阿坝”的品牌系统识别体系下的文化品牌,整体缺乏塑造“非遗文化品牌”价值的意识。

2.非遗文化旅游的差异性与内涵

非遗文化是一个国家和民族的重要文化标志,是历史与文化深层记忆,是塑造区域旅游差异性的重要因素。非遗文化独特的体验性、参与性、互动性构成的旅游项目也逐渐成为旅游市场的新宠,如陕西的沉浸式互动皮影、引入虚仿体验的景德镇瓷器等。

阿坝州藏、羌文化构成与甘孜州、北川等地近似,围绕藏羌文化走廊旅游线,安多藏族民俗文化长廊旅游线,大东女国秘境文化旅游线,开发的文化旅游产品大多为自然生态旅游的附属产品,形式单一,流于表面,没有突出文化旅游的深层次精神内涵,且与同类型资源的差异性挖掘不足,比如:阿坝州与甘孜州的藏文化对比区别,汶、理、茂三县羌族文化与北川羌族文化对比区别,同时大多文化体验项目只是“走马观花”只求展示,形式大于内容,对优势文化资源的凝练和应用不够充分。如茂县羌族每年端午节举行的瓦尔俄足节,实质为体现原始母系氏族女神崇拜的综合性民间节庆活动,因此对该节庆活动的品牌塑造不能仅仅局限于将该节日还原为一场歌舞表演与展示,应从羌族饮食、多神信仰、自然崇拜、特色服饰等角度充分诠释该节庆活动,才能较完整地实现羌族民俗文化的沉浸式体验。

3.地方旅游形象与旅游产业集群塑造

旅游业作为阿坝州的优势产业具有明显“集群经济性”,其特指以旅游核心竞争力为基础的相关企业,在一定区域内形成的具有相对竞争优势的经济共同体。它可以是旅游链条里“吃、住、行、娱、游、购”中的任何一个企业,当这个产业强壮时,其本身就是一种旅游品牌,就如丽江的酒馆文化本身就是提升旅游业整体竞争力的关键。

在旅游品牌塑造中地方政府更重视的是“旅游品牌形象塑造”,而旅游产业集群---企业更注重在景区大量流动人口带动下的“快消式”经济效益,对小众的“非遗”高投入产品开发缺乏兴趣。因此两个主体在品牌塑造过程中,政府将地方形象放在首位,企业则将“批量生产,低价购入,高价售出”的经济效益放到首位,导致政府树立的旅游形象下充斥着大量缺乏地域特色、文化雷同的“特色旅游产品”和“缺乏互动性”的文化旅游体验产品。

4.“淘汰与精选”是否影响“非遗文化的本真”

文化传承的内源性动力是文化持有者群体的文化自觉,而旅游目的地及旅游开发者恰恰为文化持有者提供了智力支持和制度保障[10]。非遗作为文化活态的表现形式,存在“可变与不可变”的矛盾,因为当一个文化或技术濒临灭绝的时候,最好的保护方式是原样复制,以调研、收集样本、存档为主,最大限度地复现其历史原貌,保持整体性和本真性,这是不可变的因素。

但市场对非遗本真性的“淘汰”是由现代市场的需求决定的,也就是说“非遗”要在市场中生存就必须具备“可变”的特质,因此出现了“生产性保护”的概念,但并不是所有非遗都具有生产流程,于是部分有条件的非遗项目就被精选出来,作为文化产品展示和销售,为了生产和销售,大部分非遗“本真性”的内容悄然流失,被动淘汰。

5.“趋同与迎合”——非遗文化资源地是否等同于“景区”建设对像

在非遗资源的应用实践过程中,很多非遗文化资源地,被当成景区建设的重点打造和提升对象,过度开发的现象屡见不鲜。从社会历史的角度考量,民族间经济、文化、生活习惯的融合,有利于增进各族人民间的经济文化交流和多民族国家统一与发展,但也会造成民族文化特性的逐渐淡化,于是传承人中也不乏有“游客不喜欢”“老歌不好听、老舞不好看”“社会要进步、赚钱才是硬道理”的声音。

政府、企业、高校、传承人、游客五者既是文化旅游的主体,也是影响文化本真的重要因素。我们一直在强调文化是旅游的内核,但大量的非遗文化都在标榜时代发展的外衣下,逐渐失去了独特性和文化性。因此缺乏统一的标准和开发方向,一味地迎合游客的消费心理的状态,必将造成非遗文化创新应用的扭曲,让文化旅游变成一句空话,徒有其表。

三、阿坝州全域“非遗+”文旅高质量融合发展的策略

《中华人民共和国非物质文化遗产法》规定:非物质文化遗产是指各族人民世代相传并视为其文化遗产组成部分的各种传统文化表现形式,以及与传统文化表现形式相关的实物与场所。[11]由此可见,非物质文化遗产根植民间,通过自身特有的方式展现地方历史、经济、文化等方面的发展脉络和成就,其蕴含的学术与商业价值,不可估量。

(一)政府主导:政策先行,科技赋能活态展示

目前国家出台了一系列的非遗产业化优惠政策,对其成立的各类型企业进行了减、缓、免财税优惠,同时鼓励社会资本以各种形式参与非物质文化遗产产业建设。对传承人开展的各项培训和推广工作进行量化认可,把握开发尺度,兼顾“保护链”与“产业链”衔接,避免非遗资源的过度消费,促进“非遗”文化紧扣时代发展回归生活。

阿坝州全域非遗资源饱满、分布均匀。紧扣阿坝州政府“文旅融合、全域旅游”主线,对照“一个景区、九大品牌、七个融合”旅游发展布局,建立以汶川“大禹祭坛”为起点,“九寨旅游”为中心、壤塘“觉囊文化”为终点的非遗体验闭环。融合全域智慧旅游建设,串联“红色文化、大爱文化、羌族释比文化、羌族建筑文化、土司文化、长征文化、藏传宗教文化”等,形成阿坝州“一线、三区、两中心”的非遗虚拟仿真体系,即构建“红色阿坝”虚拟仿真体验主线,把映秀爱国主义教育基地和红军长征留下的革命遗址、纪念地和感人故事串联成游客可进入、可体验、能研学的“家国情怀”爱国教育体验和“重走长征路”红色文化虚拟互动旅游线。打造羌寨民俗文化区、藏寨民俗文化区、唐蕃历史文化区,进行非遗资源的细分与筛选,结合景区“游客中心”和各县“图书馆、博物馆等文化中心”,把“民间文学、民间舞蹈、民间音乐、民间戏曲、民间美术、传统体育与竞技”作为虚拟科技活态展示开发的重点对象,促使数字科技与古老文化有机结合,让观众能够“穿越时空”对话“历史”,实现“身临其境”的沉浸式体验,推动文旅高质量发展。

(二)高校主导:弘扬文化自信,建立非遗资源开发库

地方高校长期扎根民族地区,肩负了培养具有保护传承民族民间艺术社会责任感和扎实专业能力的高素质人才的历史使命,在民族民间艺术的研究上具有得天独厚的优势。所以,借助高校的科研实力与设施设备优势,开展广泛的非遗知识宣讲和非遗传承人创新创业思维的培养与引导,如非遗项目大讲堂、创新创意大赛、专著、教材、项目开发标准等,利用自媒体、互联网等平台,可以提高民众对非遗文化的了解程度,使民众建立民族自豪感与主动保护传承非遗文化的意识。

其次借助地方高校民族文化研究中心,对区域内的非遗产资源进行科学的分类与整理,依据非遗资源的特点细分适用于商业开发和不适宜开发的项目。

非遗文化大部分来源于人们的生产实践,是人们生活发展过程中的智慧总结,其存在的意义是见证社会的发展进程,因此在现代生活中大部分非遗项目并不适合商业开发,故此在挖掘利用非遗资源时,要结合阿坝州非遗资源文化承载力和旅游成熟度,通过细分全域非遗资源中的展示性资源与生产性开发资源,建立阿坝州非遗资源开发标准与保护细则,避免非遗资源过度开发的现象。针对不适宜开发的非遗项目高校要主导建立保护标准,开展文字、视频、实物等收集保护工作形成数据库,借助政府优势结合“文博院馆”建设,提出非遗资源虚拟系统开发方法与要求,在推广非遗文化的基础上最大限度保存非遗文化的“本真性”。针对具有开发可能的非遗资源,要在数据库的基础上科学论证深度开发标准,避免过度开发,同时整合高校的优势教育资源积极开展企业人员和传承人的保护意识和开发意识培养。

如民间文学、民间舞蹈、民间音乐、民间戏曲、民间曲艺、游艺、传统体育与竞技、民俗、岁时节令、民间信仰可归纳为展示性资源,先建立资源库,再依托年度节庆活动进行歌舞表演展示、节庆娱乐项目、民俗体验项目等开发,形成节庆品牌,进行衍生文创品牌产品与互动项目打造;民间美术、传统手工技艺、民族医药可归纳为生产性开发资源,同样需要先建立资源库,再依托地方企业与传承人、地方高校,进行非遗技艺产品的系列开发与文创产品的深度研发,如藏医药、羌族骨伤科、羌族刺绣、藏纸织绣、唐卡等生产性非遗资源的开发,实现与旅游相关产业的融合发展。

(三)企业主导:差异化驱动非遗融合创新

结合阿坝州A级景区知名度和影响力,充分应用旅游业的“集群经济性”,引进优势文化企业,依托景区建设基础,整合非遗产业资源,结合旅游产业中的“吃、住、行、游、购、娱”完善文化旅游产业链和消费链条,根据景区文化细分,打造差异化文化体验,如理县桃坪羌寨可重点围绕“羌族建筑、服饰”打造非遗传统技艺体验村寨;龙溪羌人谷可重点围绕“羌族释比”打造羌族宗教民俗文化体验村寨;茂县可依托“瓦尔俄足节”着力打造羌族综合性非遗节庆活动体验,围绕“国家羌文化生态保护实验区”建设,汶川、理县、茂县三县形成“羌族建筑、羌族服饰、释比文化、节庆风俗”等非遗项目差异化体验区。

通过聚集文化运营企业、电商平台,收集激发地方高校大学在非遗资源上的创新应用,孵化非遗文化产品,刺激传承人与企业之间的良性竞争,避免传承人“固化”的传承思想,借助企业投资和运营商的优势经验,树立差异化旅游产品品牌,提升区域非遗品牌效益与影响力,让阿坝州成为非遗项目的展示地、集散地、传习地、全国非遗文化的交流互动基地。

(四)非遗资源融合发展案例

基于“政府+企业+高校+传承人”四位一体的多方协调,形成“非遗+文博院馆”“非遗+高校”“非遗+地方企业”等文旅融合方式,搭建阿坝州非物质文化遗产资源协同创新平台,联合“政府+企业+高校+传承人”等各个创新主体,通过政府政策和企业资本支持,联合高校在文化研究和创新开发上的优势,结合传承人世代相传的经验积累与探索,突破各个创新主体之间的隔阂,充分利用高校大学生创新创意的活力,推动各主体之间的深度合作,建立文旅融合的新标准、新方法,形成一个稳定的资源开发模式,为游客提供良好文化体验。

如国家级非遗项目---藏纸传统技艺的开发过程,阿坝师范学院作为非遗研究主体,成立了藏纸应用研究中心,开展藏纸传统技艺数据库整理和传承人培养,并结合专项科研项目与大学生双创项目积累了大量关于藏纸理论和创新应用研究的基础,在壤塘县政府、汶川县政府、成都金藏沉香公司的大力支持下,通过学校的实验室资源进行了藏纸原材料的生物特性科学分析,从藏纸纸质特点入手开发了十几种适合书画的藏纸纸品以及档案修复和文物修复特殊纸料,复原了“瓷青羊脑笺、流花笺”等藏纸古法染色技法。为了让更多的人了解藏族传统造纸技艺,阿坝师范学院特开发了“传统藏纸制作技艺虚拟仿真实验”,解决了藏纸制原料处理过程高危、生产过程高成本、高污染等重大技术难题。还通过市场细分开发了“藏纸+祥巴版画”“藏纸+羌族刺绣”等适合批量生产的“藏纸染印、绣画作品”,通过藏纸的特殊处理,开发了“藏纸+唐卡”的高端定制绘画作品。还通过电商平台和线下展览,实现了“非遗技艺”与文旅市场的融合,销售成果喜人,并且成果培养了一名藏纸传承技艺的县级传承人,实现了藏纸传统技艺从“非遗到产品”的华丽转身,形成了一种较为科学的生产性保护开发模式,验证了“政府、企业、高校、传承人”在“非遗+”文旅融合过程中的重要作用。(见图3)

图3 阿坝州非遗资源融合发展方法(4)资料来源于作者自绘。

四、结语

阿坝州有得天独厚的自然资源与文化资源,“非遗+”既是文化资源的跨界运用,更是阿坝州全域文化资源与其他产业的融合发展的重要抓手,是提升阿坝州文化旅游产业的核心竞争力的关键因素。

通过以上反思,我们可以得到如下启示:要实现阿坝州全域文旅高质量融合发展,首先需要梳理民族地方高校、本土企业、地方政府、非遗传承人、游客在“非遗+”文旅融合发展中的共生关系,反思“融合发展”过程中暴露的各种现象,通过地方政府主导旅游产业发展布局,协调企业与传承人间的关系,促进非遗文化市场的良性循环;其次民族地区高校要发挥文化研究与创新应用上的优势,将高校作为五个主体间共生的纽带,建立本土非遗资源保护与开发标准,保障非遗资源的合理开发和有效保护;最后地方企业只有注重非遗品牌的开发,才能打造差异化文化体验,实现旅游集群效益的最大化。基于“非遗+”的五个共生主体间的相互协调,才能真正实现阿坝州文化旅游高质量发展。