调试性参与:乡村生态环境治理中农民的行动机制

李华胤 杨红新

摘 要:农村生态治理中的农民参与行为与基层干部的政策调适行为紧密相关,差异性的政策调适活动会促成不同的参与行为。行政性调适是基层干部基于行政治理经验,模糊性地回应民众诉求继而对治理方案采取权变活动的调适行为,易引发民众的个体诉怨型参与和群体舆论型参与;协作性调适是基层干部基于治理的政策执行机制,通过共责行动、协商共议以及合作性回应等方式调适农民参与生态治理适配性条件的政策变现活动,易促成民众的代表协议型参与和群体共识型参与。农民参与行为具有可调适性,调适性参与为发挥农民在农村环境治理中的主体作用提供实现进路。

关键词:调适行为;农民参与;调适性参与;农民行动机制;农村生态治理

中图分类号:D035 文献标识码:A

文章编号:1008-7168(2022)02-0065-10

农民参与是政治发展的核心议题。激活农民参与,构建生态环境有效治理的社会参与机制,形成“人人有责、人人尽责、人人享有的基层治理共同体”是解决农村生态环境治理中主体缺位、治理碎片化等问题的必然路径。但在当前的农村环境治理中,农民参与的实际缺位与应然参与样态之间仍存有差异。调查发现,即使基层干部回应民众诉求制定出惠及民众的合作方案,民众依旧处于不参与、难合作的状态。基于此,山西省D村在秸秆焚烧治理中通过政策调适方式的转变激活了农民参与。基层干部的政策调适行动与农民参与行为之间有何内在联系?本文以农民在生态环境治理中的参与行动为切入点,对农村环境治理中基层干部的政策调适行为与农民参与行动之间的内在关联机制进行深入探究,以期为提升农村环境治理中农民主体的参与性提供借鉴。

一、文献综述与问题提出

农民的生态参与可以增强环境政策的输入合法性,提高政策接受性,强化公众环境行为的承诺效力,促成生态治理集体行动。恰兰·朗格罗德认为:“没有生活在农村地区的人们的参与和贡献,环境保护就无法实现。”[1]但在生态环境治理中,农民有效参与的实现受到多种因素的作用和纠缠。关于生态环境治理中农民参与行为的影响因素的研究,学界主要形成以下五类观点。

一是农民个体因素论。农民参与水平受制于个体农民的价值观念、文化水平和行动兴趣等因素。农民具有社会理性和生态理性两种价值规范[2],而影响农民环境行为和生态认知的主体因素有很多,如受教育程度对农民的生态治理参与意愿具有显著的正向影响,“与女性相比,男性农民具有更强的流域生态治理参与意愿”[3]。在特定情况下,参与环境计划与否甚至取决于农户的个体兴趣[4]。就农民个体因素而言,环保意识较弱和参与能力不足是影响当前农村环境治理效果的重要原因[5]。

二是制度条件论。制度作为特定的行为规范规约着农民的参与空间与参与形式。在环境治理中,“完善的环境保护法律制度是实现公民环境参与权的重要前提”[6]。农民的生态参与受制于当前缺乏农民生态参与的程序性制度、农村非政府环保组织缺乏立法定位和支持以及生态公益诉讼渠道不畅等因素[7]。制度缺位进一步导致权力空置,由于缺乏系统性法律制度的规制,农民极容易遭受环境侵权,作为延展性制度的行政保障和司法救济机制的不健全也致使农民环境权受到侵犯,使得农民生态参与受限[8]。制度也会衍生出信任资本,制度信任对农民参与环境治理具有稳健性促进作用[9]。

三是经济要素论。从波普金的理性小农视角出发,农民的低收入水平和弱经济能力使其难以支付环境行为的成本,致使农户不会参与到环境治理之中。此外,“农民对环境责任的态度因农场规模(包括物理和经济规模)而异”,较大的农场更注重生态效率和清洁生产[10]。经济要素所关注的核心是农户个体以及农户家庭的盈利能力与环境行为的成本之间的关系,家庭经济来源、贷款支持和能否获得相关补贴等因素影响着农户参与低碳新农村建设的意愿[11]。经济条件在社会发展中具有基础性作用,经济社会的不平衡发展也会作用于教育、认知、技能等要素,由此导致农户参与水平呈现出区域分布不均衡的现状[5]。

四是社会资本论。社会化小农在熟人社会中形成的关系互惠网络的规模较小,即社会资本的存量不足会影响环境治理的有效性[12]。社会资本在促成环境行为时具有价值导向功能,认知型社会资本通过价值内化和价值共享可以形塑农民的亲环境价值观,“个体认知型社会资本对农民秸秆资源化利用方式的选择具有显著正向影响”[13]。在流域生态保护中,“社会资本有利于农民流域归属感的增强”,二者相辅相成促成了农户的生态保护行为[14]。

五是外部主體因素论。农民的生态行为受到社会结构的规约。农民在环境治理中的参与行为还与农民与政府、国家之间的治理性互动有关,差异化的政府回应带来差异化的农民参与[15]。“农民对国家的依赖性越弱,越容易陷入自主性行动”,由此不会参与到国家生态计划中[16]。除此之外,农民也能够通过中介机构的协调来实现参与[17]。作为熟人空间的生活主体,农民的参与行为具有“邻居效应”,邻居、亲戚等周遭成员的参与认知与共同参与可以增强农民的参与意愿[18]。

综上所述,学界关于生态环境治理中农民参与行为的影响因素的研究成果为本研究提供了有益的参考。但不难发现,将农民参与行为归结于农民个体因素和社会资本网络因素的观点忽略了政策条件对参与空间的限制作用;而制度条件论和经济要素论难以阐明制度、经济要素趋同下微观参与空间中参与主体的能动作用;当前对于影响农民参与的外部主体的研究虽然给予了本研究一定的启发,但既有研究多从政府和农民的关系视角出发,忽略了基层干部在参与式政策执行中的主体作用。事实上,任何一项需要农民参与的政策皆须通过基层干部发挥主体作用来实现参与动员。农民参与样态既非刻板于“不参与、无合作”的既有考察,亦非外部要素控制所投射出的主体缺位,随着治理情境发生改变,农民参与形态与基层干部的政策执行活动在互动中相互形塑,农民参与样态的考察亟需更具动态性的理论。为阐明这一命题,本文以案例研究作为基本方法,剖析农民参与行为动态变化的深层逻辑。

二、秸秆治理中村干部与农民的行为互动样态:D村的案例

随着生态治理的政绩考核压力逐步增大,岔镇政府于2019年因秸秆禁烧治理不力被全县通报批评。2020年5月,岔镇政府开会通知D村“禁止野外用火,谁点火,谁坐牢”这一禁燃政策。在行政压力下,D村强力推进生态禁火的网格化管理模式和24小时值班巡视制度,严格查处焚烧秸秆行为。但“禁而不治”的施政举措未能很好地处置田中滞积的大量秸秆,引发了农民的抱怨。

(一)行政调适推出合作方案与农民的缺位参与

2020年10月,岔镇政府回应民情舆论,按照上级政府指示推出“收获、灭茬(含清运)、秋耕(立地、旋耕)”三个环节每亩地补助52元助力农户清理秸秆的方案。但在实际落实中,52元难以支付市场服务主体的劳务费用,岔镇财政力量不足,难以独资推进秸秆治理,需要农户每亩地配套出资48元以合资雇佣市场服务主体。如果四个环节全部由个体农户自己雇佣市场服务主体,每亩地需要投入百元以上,政府的方案旨在利惠农民。但在执行方案时,D村的村干部反映:“D村农户基本上秋收完毕,无法执行全套方案,更重要的是48元太多了,村里从未向农户收过钱,而且农户不愿意出钱,骂村委和政府乱收费。”

随后,岔镇政府与村干部召开行政会议,提出利用单一环节的12元补助对D村的部分秸秆进行清理。但局部清理不能解决全面问题,随着春耕期临近,民众的问责压力开始增大,耕地规模较大的农户在村民聚堆唠嗑的街巷口表达不满情绪,扬言“全村都种不成庄稼,看那些干部倒霉不倒霉”,引起围观群众附和。对于上级政府拟定的合作方案,基层干部先后召开两次会议调适政策方案但皆未能促成民众参与。

(二)协商调适方案与农民的代表参与

春耕渐进,若干农户去村干部家中表达诉求,认为“不让烧可以,但你得出个好方案,你得给我想办法,找个活路”。为了把准民众参与治理的“心理价位”,2021年2月,D村村委会组织20位村民代表和各村民小组长进行协商,村支书表态:“不能再耽搁了,不然老百姓会骂死你干部”。基于村集体经济较弱、镇政府财政力量有限的现状,为了打消农户顾虑与对村委会“乱收费”的臆测,村集体每亩补助20元,最终议成每亩地“政府补助12元,村集体出资20元,农户出资20元”的方案,帮助农户清茬、翻地。2月23日,村支书联系到处理秸秆的机器服务商,要求机器服务商在田地中示范,并通知自愿前往的农户、接受街坊邻居委托前往的农户观看示范效果。农户形成了以下两点意见:一是机器功能不完备,致使秸秆残茬很多,这会妨碍着苗,影响生产效益;二是相比之下,清茬就行,自家或亲戚有翻地机械,没必要交钱翻地。实际上,仅39%的农户愿意出资20元①。村委会积极回应民众诉求,再次召集村民代表开会协商,一则调整灭茬机服务主体,二则将方案调整为“政府补助12元+村集体出资10元+农户出资10元”,该费用只用于清茬一个环节。在民主协商的基础上,村委会和村民代表达成一致,8名与会人员在会议记录簿上签字,并摁下手印,确认了政府、村委和农民的“三方共担”方案。3月14日,村委会将写就的申请报告呈送岔镇政府,依据民情调适得当的新方案获得政府认可。之后,村委会将方案向全村公布,并安排四个村民小组长挨家挨户登记秸秆处理意愿及处理亩数,最终有84%的农户愿意出资。通过与农民协商调适,D村两次调整民众参与生态治理的条件要求,最终得到绝大多数农民认同并促成了农民的积极参与。

(三)补充调适回应方案疏漏与农民的规模参与

在具体合作中,出现了诸多合作方案中没有详尽的事宜。面对家户承包地的碎片化、分散化分布现状,D村村委会根据搜集来的农户清茬意愿表进行再统筹,以百亩为单位推进规模集约化作业。在此过程中,村委会主动邀请农户入地监督服务过程,并就农户反映的机器服务商怠工现象进行积极回应,向机器服务商严明合作协议,保障服务质量。由于清茬机器技术所限,在清茬过后田地里尚有残茬,为了防止秋后拥堵道路,影响秋收,村委会安排农户将秸秆残茬自行清理出地并堆放在田间阡陌,届时由村委会雇用铲车负责清理。机器处理后,D村有93%的村民入地清理残茬,71%的农户认为机械处理减轻了负担,76%的农户表示明年还愿意以合作方式雇机器处理秸秆①。通过村干部的补充调适,D村2000亩耕地中的秸秆得到了生态处理,与此同时,该村还发挥了农民主體性,激活了规模性的有效参与,实现了农地生态环境有效治理。

三、调适参与:基层干部在政策执行中激活农民参与的内在机制分析

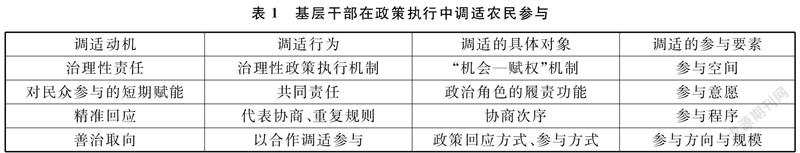

从D村秸秆治理实践可以发现,农民在生态治理中并非稳定地呈现出“不参与、难合作”的样态,基层干部可以通过政策调整创设适配性的参与条件从而促成民众的参与行动。基层干部的政策调适逻辑、调适方式与农民参与意愿和参与条件的提升改进之间具有密切联系(参见表1)。

(一)基于治理的政策执行机制是调适农民参与的前提

责任是政策执行机制的内驱动力,作为行政科层结构的功能延展性部分和基层群众自治区域的代理人,村级权力主体既承担着对“上”的政治责任,也承担着对“下”的治理责任[19]。按基层干部主体的履责属性划分,基层政策执行机制具有两种不同的逻辑:一是履行政治责任的政策执行机制,是由政绩指标考核规范的、为完成上级政府指令的行政行动;二是履行治理责任的政策执行机制,要求基层干部具有高度的回应性和责任性,在行政过程中强调政策灵敏性,以民情动态为检索标的,解码、分析民众诉求。同时,“政府的行政控制决定着农民参与空间”[20]。不同的政策执行机制内设有不同的政策调适空间和不同的民众参与空间。在价值导向上,基于治理的政策执行机制以“向下回应”“向下治理”为责任内涵,设置以解决问题为导向的容纳民众治理性表达的参与空间以消解非理性的政治参与行为是其内在要求。在行政方法上,基于治理的政策执行机制通过“参与—赋权”机制[21]给予民众参与机会,赋予民众参与权利,从而使行政活动获得内生的“社会性动力”[22]。基层干部主体也只有在基于治理的政策执行机制中才能够获得政策调适空间,履行调适责任,赋权民众参与以调准政策适应度。在本研究的案例中,民众具有两个层级的诉求:一是较为粗略的以治理性政策方案解决秸秆问题的诉求;二是更为精细的关涉治理方案权责配置的诉求。基层干部以行政议定的方式安排出的合作方案只回应了表层的显而易见的诉求,而难以回应符合民众“心理价位”的更精细的诉求。回应精细化诉求要求基层干部在政策执行中祛除“行政依附”[23]导向,履行治理责任,不仅要“调整”更要“调适”,即遵循治理性政策执行机制,这样才能回应深层次的民众诉求,进而激活民众参与。由此可见,基于治理的政策执行机制更易捕捉精细化诉求,是基层干部调适农民参与的前提。

(二)以共同责任调适农民的参与意愿

就农民参与而言,“参与是农民意愿-能力-责任的梯次组合的结果,三者皆备就为高质量的参与提供了条件”[24]。其中,参与能力是参与意愿发挥能动作用的基础性条件,参与责任是助长参与意愿的增益性条件。在生态履责行为中,责任意识又包括生态责任认知度和履责风险认知度,生态责任认知度越高、履责风险认知度越低则参与意愿越高。在短期性履责时效规约之下,民众的责任意识和参与能力难以实现快速内生性增长,往往需要外部主体即时赋能以提振参与意愿。就外部主体而言,“只要政治体系复杂而稳定,就会产成种种政治角色”[25](p.37),在环境治理中多元角色主体的责任形成了有机的共同责任结构,责任结构中的责任角色因其影响力殊异,其履责行动会对其他责任角色产生不同类型、不同强度的作用力。从履责主体来看,履责类型可分为公共权力主体的权威性履责和民众的非权威性履责;从履责方式来看,履责类型则包括规模协作型履责和个体分散型履责。面对个体农民的不参与问题,则可以“通过不同层次与不同功能的主体的不同作用来理顺彼此的责任”[26]。

就具体的调适方式而言,一则发挥政治角色的履责功能,调适责任意识。公共权力主体角色内含着公信力,具有权威性。其履责行动以公共权力主体承诺为过程,责任实践具有以政治合法性为担保的稳定预期特性。通过公共权力主体的权威性履责可以降低民众的履责风险认知度,从而经由权威性履责行动实现“以承担责任来打破政治冷淡主义”的效果[26]。二则发挥共同责任的规模协作优势,调适参与能力。共同责任催生规模协作型的履责行动,横向的微观治理单元联合履责和纵向的治理层级间责任的互动可以发挥责任实践的规模效益,从而降低履责行动的成本。D村村委会的出资行为以权威性履责打消老百姓的顾虑,同时亦可降低民众付费成本,整合家户碎片化耕地,在合作方案中将政府治理责任、村委调适责任和农户参与责任互嵌,催生规模协作型履责行动,从而实现民众参与同基层干部政策调适的互构,筑成有机的共同责任系统。

(三)以协商共议调适农民的参与程序

协商是民主参与的高级形态,“协商本质上既是一种民主形式,又是一种治理工具”[27]。有序性是协商民主的核心价值,有三个维度,即“有秩序”“合程序”“讲顺序”[28]。在政策活动中,由权威政治主体发起的协商可通过有序协商矫正无序参与。

一是可以通过有秩序的协商调适有秩序的表达。就诉求表达而言,民众诉求表达既有非理性的、偏激的、情绪化的非治理性表达(如D村的街议),也有理性的、中肯的、建议性的治理性表达(如上门提议)。D村基层干部则通过治理性回应吸纳治理性表达,以引导性回应规范非治理性表達,以会议协商、代表协商消解民众诉怨,调适民众秩序性的政治表达。二是通过合程序的协商调适参与的规则意识。合程序的参与依托两个路径。首先是协商流程的确立。D村村干部通过正式的协商会议程序与非正式的邻里代表和“下地评议”程序使民众参与从街巷公共话语空间转移到由基层干部创设的治理性表达空间之中。其次是面对复杂诉求,协商规则的可重复性。对于复杂的环境治理参与行动,单次协商无法“一蹴而就”达成共识,这就需要协商主体和客体在关系空间内重复使用规则和流程来校准回应精准度[29](p.72)。重复可以生成熟悉感,规则重复有利于培育规则意识。三是通过讲顺序的协商调适参与次序。哪些人优先获得授权进入协商程序,关涉代表性和民主性的张力问题。克莱顿·托马斯认为,在单一有组织的团体中,执行改良式的自主管理和分散式的公民协商时,最适宜采取关键公众接触的形式[30](p.87)。D村基层干部以与农民代表接触的方式,优先调适代表共识,再以群众舆情弥合代表共识与群体共识的差距,以调适协商次序优化参与顺序。

(四)在合作中调适农民的参与规模与方向

合作政治的产生源于对复杂事务的治理,同时,“这种合作的政治是从属于和服务于人的共生共在的目的的”[31]。环境治理关涉群体共同利益,其复杂性和历时性决定着环境治理活动不能以一劳永逸的行政指令实现善治,而需要行政主体与民众合作共同促成高质量政策调适[32]。以合作调适为基点,D村村干部首先通过合作型回应调适农民的参与方向。既往理论常将回应主体和客体割裂开来,然而在未知复杂性事务治理中,民众偏好分布具有非透明性。在此治理情境下,主客体皆负有回应责任:不仅需要公共权力主体单独回应,给予“回音”,还需要回应客体参与到回应主体的回应工作之中,由回应主体与回应客体共同合作去探求适宜的治理之道。这正是伊兰·维戈达所谓的“合作建立在回应之上,然而,它必定也会有所超越”的要义[33]。合作型回应是民众自我回应和干部引领回应的复合形态,更易接近民众的“心理价位”,其调适参与方向由象征性参与转为实质性行动。其次是通过合作型参与调整参与规模[34]。生态责任配置的复杂性与治理单元的组织形式有关,组织形式越集中,生态责任的配置越简约,组织形式越复杂,生态责任配置越多元化、碎片化、复杂化,因此,面对生态自觉性较低的多数生产小农,少数基层干部难以推进生态整合。可见,生态参与需要个体参与同规模参与的功能性适配。在强生态问责压力下,民众“需求溢出”[35],需要有组织能力和治理能力的公共权力主体提供治理方案。以合作意愿为基,D村村干部构建了政府、自治组织、村民间纵向的合作结构以及家户之间横向的合作结构,从而以组织集中的合作形式承担生态责任,由此调适参与规模,增强了村域生态治理的履责能力。

四、调适性参与:理解基层干部与农民的行为互动模型

通过研究D村的秸秆治理过程发现,在生态参与领域,农民的参与形态因基层干部的政策调适活动发生转变。基于治理的政策执行机制以政策适应农民而不是农民适应政策作为调适依据,通过创设参与空间、提振参与意愿、规范参与程序、引导参与规模与方向,在政策调适之中提高民众参与积极性。从理论上解析基层干部政策调适活动与农民参与行为的互动关系对于重新界定农民参与性极具意义。

(一)农民参与和基层干部的调适紧密关联

随着现代国家建设行动的深入发展,国家生态建设被提上议程,国家在基层农村社会的生态建设活动离不开生态小农的积极参与。动员农民参与生态治理的前提即是了解农民参与的“心理价位”,因此亟须完成政策的乡土性变现。而在村的基层干部既是乡村社会的成员,又是国家意志的代表,他们在政策变现执行与平衡农民诉求之间发挥着重要的衔接性功能。就此而言,基层干部的政策调适活动直接关系到政策变现品质[36]。基层干部的政策调适意识越强、政策调适能力越高则调适行为越优,政策变现品质越高,创造的参与条件越优,从而使民众的政策接受性越高,越能激发民众参与意愿,越能提升农民参与能力,越能带动民众参与。可见,农民参与性既不完全是主体农民的自我呈现,也不完全受外部因素的控制。农民参与性的形塑建立在主客观条件互动互构的基础之上,是内外因素耦合而成的结果。因此,农民参与性是可调适的,外部主体的治理活动对农民参与性的改变也具有形塑作用。在基层治理领域,基层干部的政策调适活动与农民参与行为可以存在互动、互构、互相促进的关系。

(二)基层干部的差异化调适行为决定不同的农民参与

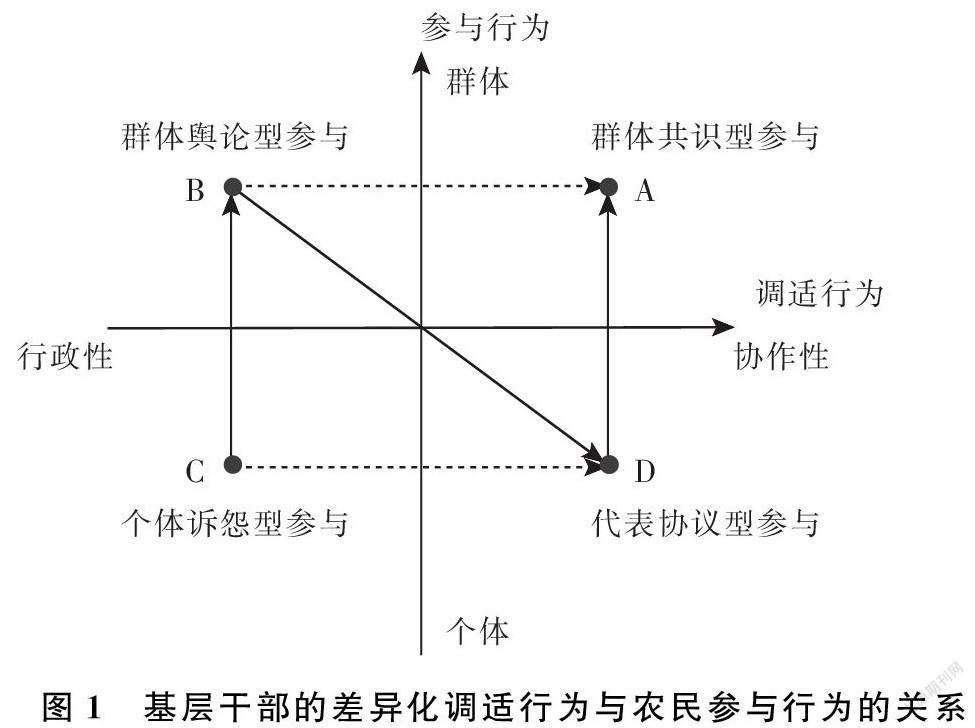

“环境保护是一个协作的过程,需要政府、农民和基层部门之间不断地协商和互动。”[1]在生态环境治理互动中,从政策互动的关系出发,可以将基层干部的政策调适行为分为两大类型:一是具有封闭性决策特征的行政调适,基于已有治理经验来调整政策,是基层干部以行政方式模糊性地回应民众诉求的治理性举措,但由于民众参与不足,诉求表达缺失,易导致决策信息失真,从而无法及时更新政策校准“回应”,是一种行政性的调适活动;二是以同政策受众协商决策为特征的协作调适,通过创设参与的适配性条件引导民众参与政策制定活动,以回应民众在政策执行中衍生出的新诉求,实现跟进式的精准回应。行政性调适和协作性调适都以通过回应民众诉求达成治理目标为目的,但所采用的调适手段不同。行政任务、政策安排、干部议事等是行政性调适的常用手段,与政策受众进行协商、合作、沟通等是协作性调适常用的治理方式。从案例来看,行政性调适和协作性调适会引发不同的民众参与行为(参见图1)。同时,基层干部主体的调适行为的历时性变迁与民众参与行为的过程性演进同步,主要表现在两个方面。

第一,差异化的政策调适行为形塑了差异化的农民参与行为。基层干部的行政性调适易引发两种类型的参与行为。一是以个体形式呈现的诉怨型参与。行政调适以行政决策的方式安排治理性方案,不需要民众参与决策。从表面上看,所“安排”的治理性方案回应了民众诉求,但没有考虑个体在特定情境中的参与意愿和参与能力,只回应了治理方向上的诉求而没有回应治理方式上的诉求。行政安排的政策调适以一般情况为准,难以回应众多个体的个性化诉求和治理政策执行时的即时性诉求,在缺乏决策参与渠道时,民众个体倾向于以“抱怨”“诉苦”的方式来发出声音从而驳议已有方案。二是以群体形式呈现的舆论型参与。个体诉怨具有散点状零星分布特征,但在个体集聚的公共话语空间中,个体诉怨型参与会在不同主体间相互作用、彼此交织,参与表达由个体转为群体,由个体性诉怨转为群体性舆论。由个体诉怨型参与转变为群体舆论型参与是参与扩大的表现。基层干部的协作性调适易引发两种参与行为:一是以个体方式呈现的代表协议型参与,在调适民众参与时,排除了规模性无序参与,赋权民众代表参与到治理方案的制定之中,以民众代表和公共权力主体合作协商议定治理性方案,达成共识;二是以群体方式呈现的群体共识型参与,是治理方案经过民众代表确认后在政策受众中达成更广泛共识,从而以共识动员促成的规模性参与。从代表协议型参与到群体共识型参与是参与升级的体现。

第二,调适参与行为需要满足特定的调适条件,不符合特定调适条件的参与类型转变较为困难。基层干部的政策调适行为与农民参与行为两个变量构成的四种参与类型可以存在过程上的接续。案例中呈现了常规的参与类型的接续,即C-B-D-A(参见图1)。个体诉怨型参与是行政性调适发端时的参与样态,个体诉怨型参与向群体舆论型参与的转换是行政性调适失败的后果,只需要存在街巷间的公共话语空间即可。而由群体舆论型参与转变为代表协议型参与则有两个条件:一是需要依凭于治理性的政策执行机制,以“机会—赋权”给予民众代表参与议事的渠道和制度性参与空间;二是需要规范参与程序,以实现高质量的代表和高效率的协商。从代表协议型参与转向群体共识型参与同样需要两个条件:一是以群体共识而非代表共识为调适前提,需要重复协商程序以不断提升代表性,将代表共识转变为群体共识;二是以合作型回应和合作型参与为调适手段,调适参与的规模与方向。从个体诉怨型参与转向代表协议型参与不太容易,因为诉怨的个体未必是有效的群体代表。而从群体舆论型直接转变为群体共识型也较为困难,因为面对群体进行协商沟通需要耗费大量信息交换成本。从个体诉怨型参与直接转为群体共识型参与最难,因為个体的诉怨不可能精准反映群体诉求及群体内部差异性偏好的分布情况,从而无法形成群体共识。

(三)调适性参与:生态环境治理中农民积极行动的实现路径

基于农民参与样态的可调适性,本文提出调适性参与的概念。“‘调’是人为的调节活动,‘适’是通过这种活动使事物发展达到适当、适度、合适的程度,以符合事物规律和社会需求,超过和不及都不是理想状态。”[37]调适是一种状态,也是一个过程,特定的调适过程会塑造特定的调适状态,而调适过程的殊异又取决于作为主体的调适者的调适方式。作为状态的调适性参与意指已被调至恰当的参与形态,政策经调适已达最优再无多余调适空间,参与条件充分,

政策活动精准回应民众诉求,农民参与意愿和参与能力同政策目标完全适配,

是农民参与样态的“理想类型”呈现;作为过程活动的调适性参与聚焦于调整不利于农民参与的要素和条件,着意于改造农民参与环境,从而达到“适”的实践活动。调适性参与具有两个核心特征。一是面对农民“不参与”“有参与无合作”“集体不作为”等消极参与样态,强调“调”的能动性,体现为基层干部主体在调动农民参与中的能动作用。二是强调“适”的丰富内涵。政策执行要“适”于本乡本土的实际,“适”于农民的精细化诉求,

“适”于特定政策的价值目标,

较高或较低的政策标准皆难以调适民众参与。

调适性参与并不将农民参与活动定义为一种静态的、固定的和片面的形而上学概念,而是基于具体参与环境,着意于政策活动与民众诉求的适应性互构,强调因地制宜、因人而异、因势利导的参与激励,以决策参与激活民众生态行动。

调适性参与具有一定的实践指导意义,在生态环境治理中,由政府主导的惠及民众的治理性项目难以赢得民众偏好,各样的治理项目和国家资源的输入难以激活民众参与的内生动力,其可能原因即在于行政主导的调适过多,缺乏以协作性调适为主的参与激励机制,难以测准民众内在的、具体的、深层次的诉求,调适性参与的模型构建为探索有效的农民积极行动机制提供了有益的思考。

五、结论与建议

罗伊克·布罗迪欧认为,为了确保公民真正参与和接受决策,需要各种机制的组合,对于多样的治理工具而言,“更可取的做法是在决策过程的不同时刻使用其中的几种工具”[38](p.156)。实际上,为了推进民众参与而采取的政策工具的调配组合即为基层干部的政策调适行动。本文认为,基层干部具有行政性调适和协作性调适两种不同的调适方式,调适方式的差异与农民的不同参与样态之间具有特定的联系。调适性参与的概念进一步回答了在生态环境治理中,为何惠及民众的合作性治理方案、环保政策、人居环境改善政策及其他乡村生态整合的系列政策在实施中过程中却出现了参与不足和参与缺位这一问题。优化生态环境治理方式,可以从政策调适空间、干部主体责任、调适方式和调适更新这四个方面着手。一是要预留政策调适空间。在需要民众参与的政策执行活动中,预先划定可调整的政策制度空间和适用的政策调整行为;在已设置的政策调整空间内,运用合法合理合情的政策调适方式,吸纳多元主体表达诉求,提高政策的社会支持力。二是要明晰基层干部的调适性责任,注重村干部等基层干部主体的协作性履责意识的养成。政策调适活动发因于政策执行逻辑,具有协作性调适责任认知的政策调适主体更易发挥协作性调适功能,促成有效的民众参与。就调适性责任实践而言,在涉及农民利益的政策执行中,在参与式治理项目落地时要注重政策调适方向,基层干部要建构开放式的政策决策模式,通过吸纳多元主体参与,以包容性姿态在农民主体意愿和政府行政目标之间进行协商。三是通过调适性参与促进公共政策的联合生产。合作型回应、合作型參与是协作性调适发挥作用的重要方式,未来的可能改进不应当局限于政策出台后的调适性参与的具体模式,还可以在政策决策之前通过合作生产公共政策推动基层治理逐步趋于善治。四是要注意优质政策调适方式的重复使用和更新利用。调适性本身即含有调而不适即可再调以至于适的内涵,在复杂性政策调适活动中,实现政策的精准回应往往难以一蹴而就,不仅需要政策内容调适,更需要调适方法的更新以及优质调适规则的反复利用,以此即可以积累调适经验,提高基层干部的政策调适能力,创优民众参与环境。

注释:

①该数据来源于笔者2021年5月2日至5月18日在D村调研期间收集整理的问卷调查。

参考文献:

[1]Langerodi M C,Dinpanah R.Structural Equation Modeling of Rice Farmers’ Participation in Environmental Protection[J].Applied Ecology and Environmental Research,2017,(3).

[2]喻永红,张志坚,刘耀森.农业生态保护政策目标的农民偏好及其生态保护参与行为——基于重庆十区县的农户选择实验分析[J].中国农村观察,2021,(1).

[3]史恒通,睢党臣,徐涛,赵敏娟.生态价值认知对农民流域生态治理参与意愿的影响——以陕西省渭河流域为例[J].中国农村观察,2017,(2).

[4]Jane Mills,Peter Gaskell,Julie Ingram,Janet Dwyer,Matt Reed,Christopher Short.Engaging Farmers in Environmental Management Through a Better Understanding of Behaviour[J].Agriculture and Human Values,2017,(2).

[5]张怡迎.美丽乡村建设中农民参与乡村环境治理存在问题及对策[J].乡村科技,2021,(21).

[6]沈海军.论农村环境污染治理中的公民参与[J].理论导刊,2013,(8).

[7]张安毅.农村生态保护中农民生态参与的困境、成因与对策[J].财经科学,2014,(10).

[8]张诚,姚志友.农民环境权与乡村环境善治[J].长白学刊,2018,(3).

[9]何可,张俊飚,张露,吴雪莲.人际信任、制度信任与农民环境治理参与意愿——以农业废弃物资源化为例[J].管理世界,2015,(5).

[10]Vilke Rita,Gedminaite Raudone ivile,Baleentis Tomas,treimikiene Dalia. Farmers’ Awareness of Ecoefficiency and Cleaner Production as Environmental Responsibility:Lithuanian Case[J].Corporate Social Responsibility and Environmental Management,2020,(1).

[11]刘倩,马宇博,于瑞卿,赵青,杜宝苍.农户参与低碳新农村建设意愿影响因素的实证研究——基于河北省464户农民的调查数据[J].经济研究参考,2016,(40).

[12]杜焱强,刘平养,包存宽,苏时鹏.社会资本视阈下的农村环境治理研究——以欠发达地区J村养殖污染为个案[J].公共管理学报,2016,(4).

[13]何培培,张俊飚,何可,曾杨梅.认知型社会资本与农民环境治理参与行为——以秸秆资源化利用方式为例[J].中国农业资源与区划,2019,(8).

[14]Siyang Zhang,Minjuan Zhao,Qi Ni,Yu Cai.Modelling Farmers’ Watershed Ecological Protection Behaviour with the Value-Belief-Norm Theory:A Case Study of the Wei River Basin[J].International Journal of Environmental Research and Public Health,2021,(18).

[15]李华胤.回应性参与:农村改革中乡镇政府与农民的行为互动机制——基于三个乡镇改革试验的调查与比较[J].中国行政管理,2020,(9).

[16]蒋永甫.农村环境治理中政府主导与农民参与良性互动的实现路径——基于行动的“嵌入性理论”视角[J].云南大学学报(社会科学版),2021,(5).

[17]Tomoya Kishioka,Shizuka Hashimoto,Maiko Nishi.Fostering Cooperation Between Farmers and Public and Private Actors to Expand Environmentally Friendly Rice Cultivation:Intermediary Functions and Farmers’ Perspectives[J].International Journal of Agricultural Sustainability.2017,(5).

[18]Wilson G A.Farmer Environmental Attitudes and ESA Participation[J].Geoforum.1996,(2).

[19]李华胤.标语何以有效防疫:“责任性治理”的解释——以农村“硬核标语”为分析对象[J].中国农业大学学报(社会科学版),2020,(5).

[20]杨明.控制型参与:农村集体产权改革中的行政与民主——基于湖北省宜城市改革试点单位的研究[J].广西大学学报(哲学社会科学版),2020,(2).

[21]邓大才.乡村建设行动中的农民参与:从阶梯到框架[J].探索,2021,(4).

[22]朱焱龙,王处辉.“向下治理”:中国社会治理研究的情境转向[J].南开学报(哲学社会科学版),2021,(2).

[23]杜姣.村干部的角色类型与村民自治实践困境——基于上海、珠三角、浙江三地农村的考察[J].求实,2021,(3).

[24]邓大才.如何让民主运转起来:农村产权改革中的参与和协商——以山东省和湖北省4村为研究对象[J].社会科学战线,2021,(8).

[25][美]罗伯特·达尔,[美]布鲁斯·斯泰恩布里克纳.现代政治分析[M].吴勇.北京:中国人民大学出版社,2019.

[26]张贤明,张力伟.论责任政治[J].政治学研究,2018,(2).

[27]魏晨,李华胤.包容性协商:农村公共产品的共享机制及内在逻辑——基于传统时期豫南楚铺村的深度调查[J].中国西部,2020,(4).

[28]秦攀博.公众参与的多维审思:分化与融合[J].求实,2019,(6).

[29]马俊,牛美丽.公民参与[M].北京:中国人民大学出版社,2009.

[30][美]约翰·克莱顿·托马斯.公共决策中的公民参与[M].孙柏瑛,等.北京:中国人民大学出版社,2010.

[31]张康之.论从竞争政治向合作政治的转变[J].浙江社会科学,2019,(3).

[32]吴凯杰.论环境行政决策的调适模式及其法律控制[J].华中科技大学学报(社会科学版),2021,(1).

[33]Eran Vigoda.From Responsiveness to Collaboration:Governance,Citizens,and the Next Generation of Public Adminiatration[J].Public Administration Review,2002,(5).

[34]李瓊英.合作型参与:失地农民乡城转型的理想路径[J].学术界,2020,(5).

[35]刘太刚,刘邦宇.需求溢出理论与基层治理创新——以北京市“街乡吹哨、部门报到”的实践为例[J].理论探索,2021,(1).

[36]何得桂,徐榕.政策变现的乡土逻辑:基于“有参与无合作”现象的分析及超越[J].中国农村观察,2020,(5).

[37]徐勇,李旻昊.调与适:在中国发现公共政策——兼及构建中国特色公共政策学[J].党政研究,2021,(1).

[38][法]柯蕾.公众参与和社会治理:法国社会学家清华大学演讲文集[C].李华,林琳,陶思媛.北京:中国大百科全书出版社,2018.

[责任编辑:张英秀]