规模化奶牛场蹄病数据及治疗对策分析

崔文昊,曹杰

(中国农业大学动物医学院,北京 100193)

中图分类号:S858.23 文献标识码:A 文章编号:1004-4264(2022)03-0021-05

蹄病给牧场带来的损失巨大,包括奶量下降、繁殖力下降、继发其他疾病、提前淘汰、慢性跛行牛看护及治疗成本、奶牛福利下降等[1]。热应激、分娩应激、环境湿度等因素都对奶牛蹄病产生影响。笔者前期对国内北方牧场集中修蹄过程中出现的蹄病进行分析发现,蹄皮炎为北方牧场蹄病主要类型,少数牧场以蹄底溃疡为主[2]。近几年为调节区域性牛奶产量差异、确保南方奶源供应,安徽、广东、福建、云南等地区新建大量牧场,蹄病压力增大。本次调查选取了长江以南、黄河以北两个规模化牧场,对两个牧场的蹄病治疗数据进行统计分析,探究南北方环境、气候等因素对蹄病发病的影响,以期为牧场精准制定蹄病防控计划提供依据。

1 材料与方法

1.1 牧场情况

长江以南牧场(简称南方牧场),存栏奶牛6 000头,其中成母牛约3 600头。牧场为开放式卧床牛舍,无运动场,泌乳牛每周3次浴蹄,百里香酚和泽兰提取物交替使用。黄河以北牧场(简称北方牧场),现存栏奶牛11 000头,其中成母牛约5 000头。牧场为开放式卧床牛舍,无运动场,泌乳牛每周2次浴蹄,戊二醛和百里香酚交替使用。

1.2 数据统计及分析

收集南方牧场2018年6月至2019年5月蹄病治疗记录,北方牧场2018年12月至2019年11月蹄病治疗记录。记录包括牛号、蹄病类型、胎次、发病日期、泌乳天数、预后、出院时间等。

数据采用SPSS 20.0软件进行分析,各类型蹄病月及年发病率用百分比表示。蹄病牛胎次、产后时间、各类型蹄病治愈率及淘汰率进行卡方检验,蹄病治疗时间采用单因素方差分析,结果用平均值±标准差表示。

2 结果与分析

2.1 蹄病发病率及类型分析

奶牛蹄病月发病率一般为成母牛的2%。表1显示,南方牧场蹄病月发病率为1.37%,属发病情况较低牧场。蹄底溃疡为南方牧场主要蹄病类型,占蹄病总数的63.56%。9月、10月和12月蹄病月发病率超过2%,最高达3.81%。同时,冬季蹄叶炎发病率明显升高(北方牧场蹄叶炎偶见)。结果表明,南方牧场蹄角质损伤类蹄病高发,并在暑期热应激后出现2~3个月的延续,与夏季环境湿热、喷淋造成的蹄角质变软易损伤、热应激期间奶牛站立时间过长蹄部负荷增加有关。同时热应激期间也是酮病高发季节,新产牛蹄垫变薄继而导致蹄骨移位,从而增加了蹄底溃疡发生的风险。

表1 南方牧场蹄病月发病率及蹄病种类统计

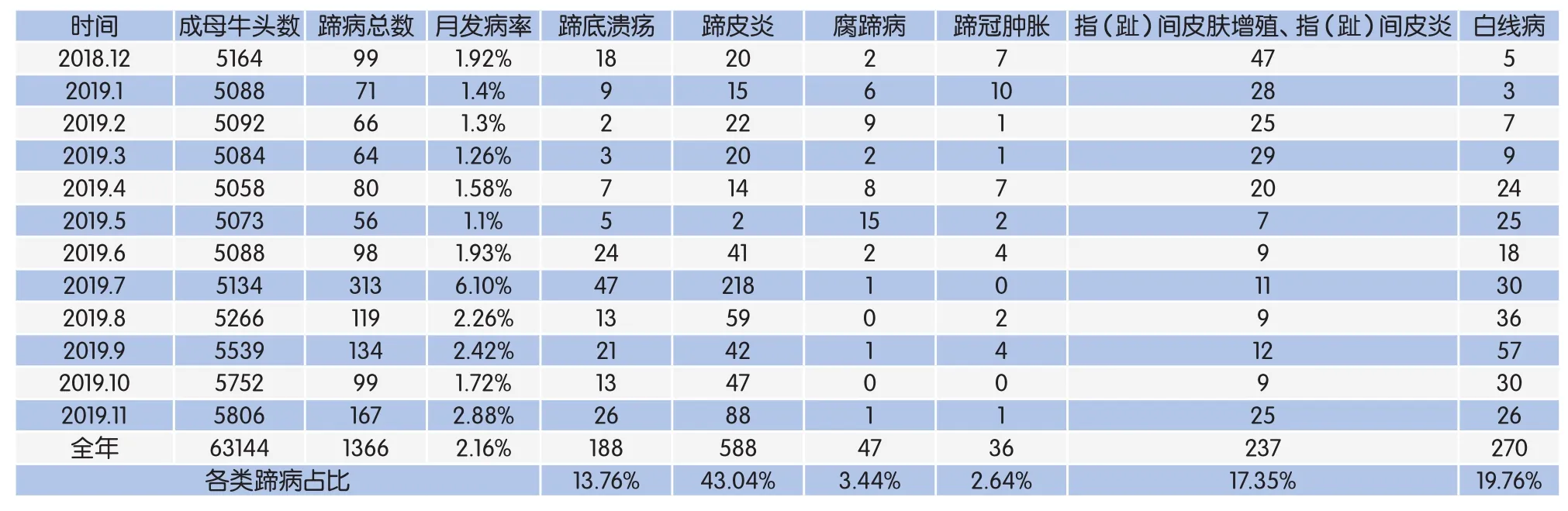

表2显示,北方牧场蹄病月发病率2.16%,蹄皮炎、白线病、指(趾)间皮肤增殖、指(趾)间皮炎均高发。由于北方牧场冬季结冰无法正常浴蹄,因此冬春季节感染性蹄病发病率升高。本次调查中,7月份蹄病发病率(蹄皮炎)大幅增加,与此前未及时揭发、外包修蹄队集中修蹄揭发率提高有关。白线病占蹄病总发病率的19.76%,该场原为水冲式清粪后改为刮粪板,卧床坎墙过高增加了蹄尖白线损伤的机会。从现场评估看,由于兽医无法准确判定指(趾)间皮肤增殖、指(趾)间皮炎和蹄皮炎,因此部分指(趾)间皮肤增殖、指(趾)间皮炎实际为慢性蹄皮炎病牛。

表2 北方牧场蹄病月发病率及蹄病种类统计

2.2 蹄病牛胎次及发病时泌乳天数分析

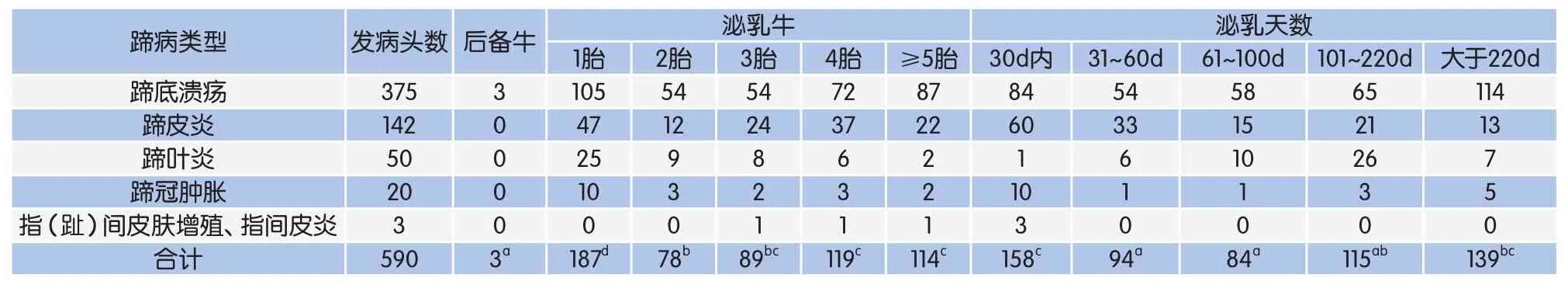

表3显示,南方牧场590头蹄病牛中头胎牛187头,显著高于其他胎次牛,并以蹄底溃疡为主。这与青年牛产前浴蹄及修蹄工作不足有关。4胎及以上蹄病牛总计233头(其中4胎牛119头,5胎及以上牛114头),发病率显著高于后备牛及2胎牛,与南方牧场所处湿热环境导致的高胎次奶牛变形蹄及蹄病发病率升高有关。从发病时泌乳天数分析,产后30d内共有158头蹄病牛,显著高于其他泌乳阶段发病牛数量,与围产期应激及产前蹄病预防工作不到位有关。结合胎次分析,提示南方牧场应加强产前预防性修蹄、围产期营养及酮病控制工作。此外,泌乳100d以上奶牛蹄病发病率升高,220d后发病牛139头,显著高于除产后30d内其他泌乳阶段蹄病牛数量。泌乳中后期牛蹄病问题突出并以蹄底溃疡为主,提示除干奶期修蹄外,应在泌乳100~150d增加一次修蹄,浴蹄药物选择应以固化蹄壳为主。

表3 南方牧场各类蹄病发病胎次及泌乳天数统计

表4显示,北方牧场1 330头蹄病牛中3胎牛435头,显著高于其他胎次牛,并以蹄皮炎为主。头胎牛及2胎牛分别为313头和343头,为第二高的发病胎次群体,表明青年牛蹄皮炎和蹄底溃疡已有风险,并且蹄皮炎在泌乳牛群中有扩散趋势。从发病时泌乳天数分析,1 330头蹄病牛中,泌乳220d后482头,显著高于其他各阶段牛的蹄病牛数量;产后101~220d内发病牛353头,显著高于除泌乳220d后其他各阶段蹄病牛数量。泌乳中后期牛蹄病问题突出,北方牧场除干奶期修蹄外,应在泌乳100~150d增加一次修蹄,浴蹄药物选择应以控制蹄皮炎为主,以降低传播风险和发病率。

表4 北方牧场各类蹄病发病胎次及泌乳天数统计

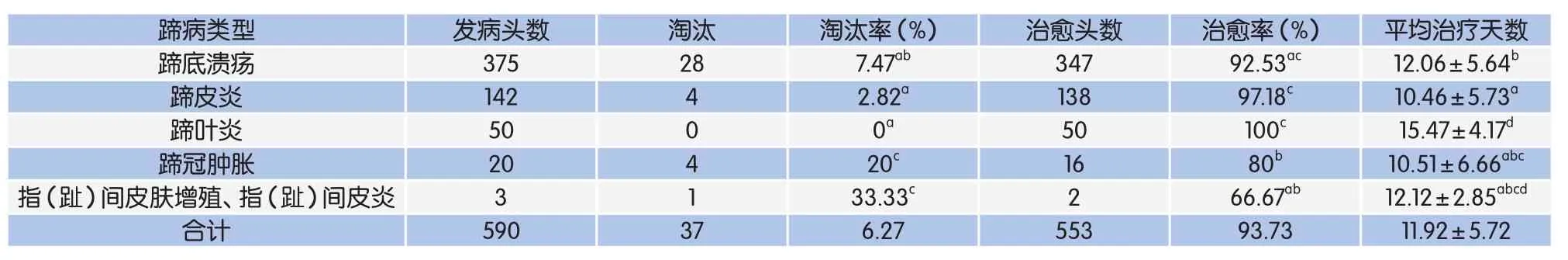

2.3 蹄病牛治疗效果分析

考虑到两牧场蹄病治疗方式及药物差别不大,在此仅分析南方牧场蹄病治疗情况。从表5可以看出,蹄病牛平均治疗时间为11.92d,其中蹄叶炎治疗时间最长,达到15.47d,显著高于其他蹄病。牧场应提前发现早期蹄叶炎病牛(蹄底出血)并及时治疗,缩短治疗时间。590头蹄病牛中淘汰37头,淘汰率6.27%,其中指(趾)间皮肤增殖、指(趾)间皮炎及蹄冠肿胀的发病牛头数虽然不多,但淘汰率显著高于其他蹄病。这三类疾病由于涉及病原微生物感染,除局部修蹄治疗外,需配合盐酸头孢噻呋及非甾体抗炎药全身治疗。蹄冠肿胀严格说不是蹄病名称,只是临床表现,一般由腐蹄病、蹄踵糜烂、蹄皮炎上行感染、蹄壁不愈合性溃疡等特定蹄病引起,应进一步确认蹄病类型,以便精准预防和治疗。

表5 南方牧场各类蹄病治疗效果统计

3 讨论

3.1 气候差异对奶牛蹄病的影响

北方牧场蹄病主要为蹄皮炎、指(趾)间皮肤增殖、指(趾)间皮炎等感染性蹄病,而南方牧场蹄病主要为蹄底溃疡、蹄叶炎等角质损伤性蹄病。从温度划分,南方牧场处于亚热带,北方牧场处于暖温带[3]。从湿度划分,南方牧场处于半湿润区,北方牧场处于半干旱区[3]。两牧场温湿度都有显著差异,而这种差异对蹄病发病特征和规律有巨大影响。高湿度从增强热应激、角质变软及增强蹄部皮肤穿透性三方面增加蹄病发病风险。相同温度下,湿度会提高体感温度增加热应激程度。Cook等发现,热应激时奶牛每日站立时间显著延长而躺卧时间显著缩短[4]。站立时间延长会加重蹄底角质磨损,还会导致血液蓄积于蹄底真皮层中,血液流速下降血流量减少,极大影响蹄底角质的合成和质量,从而增加蹄病风险。长期潮湿环境及粪尿浸泡使蹄底角质变软,角质缓冲能力降低的同时抵御感染的能力也会变差,从而提高角质损伤性蹄病和感染性蹄病的发病风险[5]。Palmer等发现,24h粪浆浸泡会使蹄部皮肤的细菌穿透性显著增强,密螺旋体等更易侵入造成感染,提高感染性蹄病的发病风险[6]。南方牧场暑期热应激强于北方牧场,表现更多的角质损伤性蹄病。在8月中旬蹄病上升期前开始,使用有固化蹄壳效果的7%硫酸铜或5%福尔马林连续蹄浴两周,可阻断蹄底溃疡、蹄叶炎的发生。冬季北方温度降至零度以下,蹄浴池结冰导致浴蹄工作暂停,春季奶牛蹄病发病率有所上升,可采用连续蹄浴两周的方式进行阻断。

3.2 围产期应激对蹄病的影响

围产期应激从三方面增加蹄病风险,表现为产后30d内蹄病高发。第一,围产期分娩应激会影响蹄底角质的生成。分娩后泌乳会夺取蹄底角质合成所需要的含硫氨基酸从而抑制蹄底角质合成,使角质质量变差[7]。第二,分娩应激会增强蹄骨的活动性。Tarlton等发现,产前数天内血液中松弛素含量上升,该激素会使蹄骨悬挂系统的不稳定程度上升[8]。此外,围产期奶牛采食量下降、能量负平衡及体脂动员等,都会造成蹄底脂肪垫变薄从而影响缓冲和保护力。蹄骨活动性增强及蹄垫变薄使奶牛行走时蹄骨下沉,从而对真皮造成损伤继而提高产后蹄病发病风险。第三,分娩应激会造成奶牛全身多部位包括蹄部的浮肿,从而降低蹄部真皮层中血流量,出现血液蓄积和流动阻滞,抑制角质合成并使角质变软,提高蹄病患病风险。酮病也会增加奶牛全身代谢性酸中毒的风险,从而对蹄底真皮层产生影响,抑制角质合成并降低其质量。本试验数据与上述理论结果一致。南方牧场产后30d内发病牛数量显著高于其他阶段发病牛数量,北方牧场产后30d内发病牛数量为第三高的阶段。南方牧场应从干奶期修蹄浴蹄、围产期管理及酮病控制等方面综合控制蹄病。针对泌乳后期蹄病发病风险,可于泌乳中期增加一次预防性修蹄。

3.3 胎次对蹄病的影响

头胎牛分娩后蹄垫仍未发育成熟,更容易受到应激的影响而出现异常,导致产后蹄病发病风险升高。奶牛蹄壳管间角质细胞数量于出生时就已经确定不会改变,随着年龄增大蹄壳体积逐渐增大,即会导致相同面积内管间角质细胞密度的下降,从而使得蹄壳变得更为柔软且脆弱,这会增加胎次较大奶牛发生角质损伤性蹄病(白线病及蹄底溃疡)的发病风险,同时柔软角质抵御病原微生物入侵的能力下降,从而增加感染性蹄病的发病风险[1]。南方牧场高胎次奶牛发病率高可能与其本身蹄底溃疡、蹄叶炎发病率高有关。南方牧场潮湿环境导致蹄壳角质变软,蹄底更易出现挫伤。针对南方牧场及北方牧场3胎以上牛蹄病高发的风险,建议牧场对胎次较高奶牛加强日常的跛行监测,做到早揭发早治疗,降低可能带来的损失。对治愈效果不佳、蹄病反复发病或严重程度高的高胎次奶牛,可考虑淘汰。

多项研究发现,青年牛牛群中出现的蹄皮炎感染直到产犊时才会被发现[8]。本次调查中,南方牧场头胎牛患蹄病数量显著高于其他胎次牛,而北方牧场头胎牛患蹄病数量也是所有胎次牛中第二高的。故针对头胎牛蹄病问题,除加强围产期营养及疾病管理外,牧场应考虑产前青年牛的浴蹄工作。南方牧场应同时启动青年牛修蹄工作以降低头胎牛角质性蹄病的发病风险。

3.4 治疗性修蹄及预防性修蹄对蹄病的影响

蹄冠肿胀的病牛,一般有严重的白线病或蹄底溃疡等原发性疾病,除针对白线病或蹄底溃疡修蹄治疗外,还应采用抗生素及非甾体类药物全身性治疗,以提升治愈率。指(趾)间皮肤增殖主要的致病因素为慢性蹄皮炎、轻度蹄皮炎及长期在坚硬地面行走等,其防控重点应从蹄皮炎管控入手,加强浴蹄操作。对于指(趾)间皮肤增殖病例,可通过修蹄扩大指(趾)间隙以减少蹄壳对肿物的压迫使其缓慢复原,尽量避免完全切除肿物,以减少继发感染风险。蹄叶炎发病的风险因素复杂,包括外伤、感染、代谢性疾病等,因此除了做到早发现早治疗外,还需考虑病牛营养情况的综合管理,缩短所需的治疗时间。

考虑到蹄壁整体的生长速度,欧美地区一般建议每年进行三次全群修蹄,即每四个月一次[9]。其中干奶前预防性修蹄极为重要。干奶牛经历分娩应激、能量负平衡和体重短时间内下降,蹄垫变薄及真皮层分泌角质质量变差,从而显著增加泌乳前期蹄病发病风险。Tomsen等对丹麦的621 228次修蹄数据统计分析后发现,干奶牛进行预防性修蹄可使产后180d内蹄底溃疡发病率下降20%[10]。有研究发现,除泌乳前期蹄病发病率较高外,泌乳后期发病率也较高,因此建议泌乳中期再次对全群泌乳牛进行修蹄[11]。本此调查显示,南方牧场产后220d后发病牛的数量为各阶段发病统计中第二

高阶段,北方牧场产后220d后发病牛的数量为各阶段发病统计中最高阶段,因此建议牧场特别是北方牧场泌乳100d左右时应进行预防性修蹄,构成全群每年两次集中修蹄和个体牛干奶前+产后100d两次修蹄的矩阵式预防性修蹄方案。

4 结论

蹄底溃疡为南方牧场的主要蹄病发病类型,且9~12月份蹄病高发,与暑期热应激及潮湿环境相关,提示牧场需加强暑期奶牛热应激管理,同时强化针对非感染蹄病的防控,热应激后采取固化蹄壳的浴蹄程序。头胎牛、4胎以上牛蹄病发病率高,且集中在产后30d内和泌乳220d后发病,提示南方牧场应启动青年牛产前浴蹄修蹄工作,加强泌乳牛干奶期修蹄浴蹄、围产期管理及酮病的防控。指(趾)间皮肤增殖、指(趾)间皮炎、蹄皮炎为北方牧场主要蹄病发病类型,需强化针对感染性蹄病的浴蹄修蹄工作;冬春季节为感染性蹄病高发期,可针对蹄皮炎采取2周的连续浴蹄。3胎以上牛蹄病发病率高且集中在泌乳220d以后发病,提示北方牧场应启动对于泌乳中期(产后200d左右)的预防性修蹄,构建矩阵式修蹄方案,降低蹄病发病率。

——皮炎