江苏省小麦参试品种(系)产量与产量构成因素分析

姚金保,杨学明,周淼平,张 鹏

(1江苏省农业科学院粮食作物研究所,南京 210014;2扬州大学江苏省粮食作物现代产业技术协同创新中心,江苏扬州 225009)

0 引言

小麦是江苏省仅次于水稻的重要粮食作物,常年小麦种植面积稳定在220万hm2,总产1000万t以上,面积、产量均居全国前列,为中国的粮食生产安全与稳定起到了重要作用。近年来随着人口的刚性增长、耕地面积的持续减少,水资源短缺以及气候变化等对小麦生产的制约日趋突出。因此,选育高产新品种是增加农产品有效供给、保障国家粮食安全的重要途径。小麦产量是由单位面积穗数、每穗粒数和千粒重三个因素构成,产量三因素是受多基因控制的数量性状,易受环境条件的影响,而且性状间存在一定的制约关系[1-4]。只有三因素协调发展,才能获得最高产量。有关产量构成因素与产量关系的研究国内外已有报道。多数学者认为有效穗数与产量关系最密切,对产量的贡献最大[5-9]。但 García del Moral等[10]、王继滨等[11]、任文斌等[12]、马庆等[13]研究认为产量的进一步提高主要依赖穗粒数的增加。也有学者认为千粒重与产量的相关程度最高,是决定产量的最主要因素[14-15]。Yang等[16]研究认为,在低产地区应依靠增加穗数来提高产量,而在高产地区则主要通过增加穗粒数和千粒重来提高产量。造成上述研究结果存在差异的主要原因与供试品种、试验环境等不同有关,而且针对江苏两大麦区的研究鲜有报道。

江苏地处长江、淮河下游,以淮河-苏北灌溉总渠为界,将江苏分成淮南和淮北两大麦区。淮南麦区以红皮春性小麦为主,小麦种植面积为110.7万hm2,目前主推的小麦品种有‘宁麦13’、‘扬麦23’、‘镇麦12’等品种;淮北麦区以白皮半冬性品种为主,小麦种植面积为113.3万hm2,当前主推品种有‘淮麦33’、‘烟农19’、‘济麦22’等品种。这些高产广适品种的大面积推广,为国家粮食安全做出了重要的贡献。江苏两大麦区地域广阔,生态型差异明显,如何进一步提高产量水平是育种工作者关注的问题。本研究以参加2019—2020年度江苏省淮南和淮北片预备试验的101个小麦品种(系)为材料,分析小麦品种产量与产量构成因素间关系,明确产量构成因素对产量的相对重要性,以期为江苏省小麦高产品种选育提供依据。

1 材料与方法

1.1 试验材料

材料来源于2019—2020年度江苏省冬小麦预备试验101个小麦品种区试资料,其中淮南片54个小麦品种(系)、淮北片47个小麦品种(系)。淮南片对照品种为‘扬麦20’,设10个试点,分别为扬州、句容、大丰、高邮汉留、六合、淮安、盐城、金湖、高邮八桥、泰州。淮北片对照品种为‘淮麦20’,设11个试点,分别为徐州、淮安、铜山、连云港、宿豫、泗洪、宿城、邳州、徐州云龙、泗阳、东海,邳州点因播种后未及时浇水,部分小区出苗不匀,补种后又没有充分长起来,小区内不平衡,其数据未进行汇总。实际参与汇总的为10个试点的试验数据。

1.2 试验方法

各试点均按江苏省小麦品种试验实施方案要求进行。采用间比法排列,重复1次,每隔5个品种设一对照;在同一条畦上,排列的第一小区和末尾小区均为对照小区,小区面积13.3 m2。淮南片播种期为2019年10月25日—11月8日,基本苗225万~255万苗/hm2;淮北片播种期为2019年10月14日—10月23日,基本苗210万~330万苗/hm2。机条播或人工开行条播。栽培管理略高于当地大面积生产,成熟前调查穗数和穗粒数,成熟后按小区单独收获、脱粒、晒干、扬净、称重计产,并测定千粒重。

1.3 数据处理

采用Excel 2010对淮南54个小麦品种(系)和淮北47个小麦品种(系)的有效穗数、穗粒数、千粒重和籽粒产量等数据进行整理,利用DPS16.05统计分析软件分别对淮南和淮北小麦产量及其产量构成因素进行统计分析[17]。

2 结果与分析

2.1 小麦产量及其构成因素分析

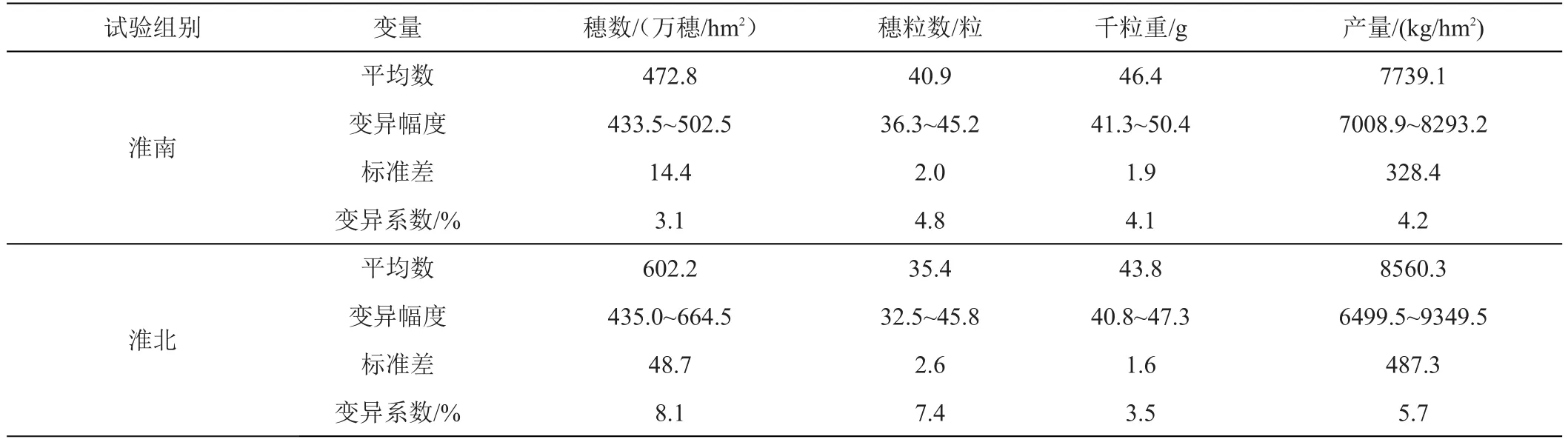

由表1可知,淮南预试的54个小麦品种(系)的平均有效穗数为472.8万/hm2,穗粒数为40.9粒,千粒重为46.4 g,籽粒产量为7739.1 kg/hm2。产量构成三因素及其产量的变异系数较小,均小于5%,说明江苏淮南麦区小麦产量构成因素和产量基本处于比较稳定水平。淮北预试的47个小麦品种(系)的平均有效穗数为602.2万/hm2,穗粒数为35.4粒,千粒重为43.8 g,籽粒产量为8560.3 kg/hm2。产量变异系数为5.7%,说明不同品种(系)的产量水平存在一定差异。产量构成三因素中穗数的变异系数最大(8.1%),变异幅度为435.0万~664.5万/hm2,穗粒数的变异系数居中(7.4%),变异幅度为32.5~45.8粒,千粒重的变异系数最小。说明外界环境条件对穗数和穗粒数的影响较大,在高产育种中,对该两性状的选择效果相对较差。

表1 小麦参试品种(系)产量及其构成因素

2.2 产量与产量构成因素间的简单相关分析

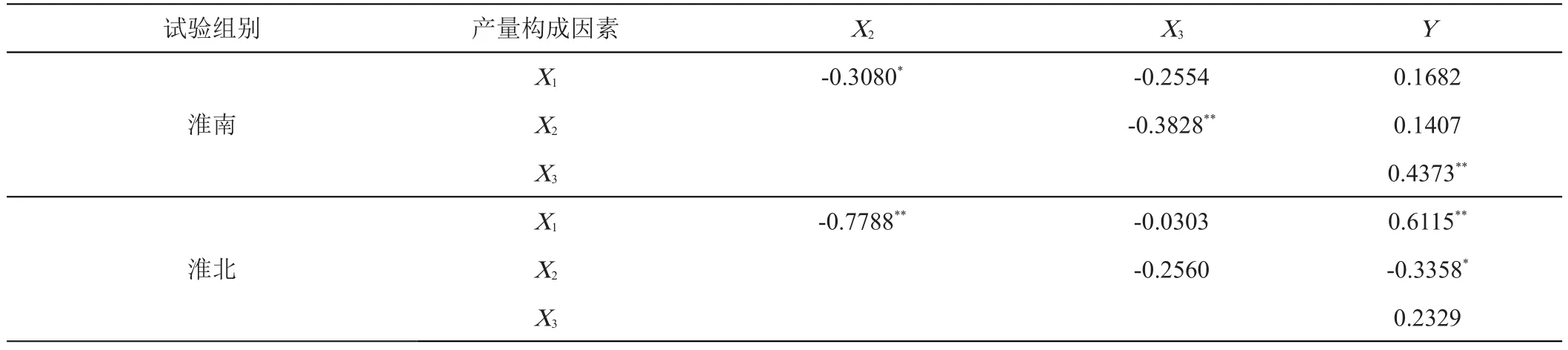

由表2可见,淮南组产量与产量构成三因素均呈正相关,其中千粒重与产量的相关达极显著水平(r3y=0.4373**),但穗数和穗粒数与产量相关不显著(r1y=0.1682、r2y=0.1407)。上述结果表明,淮南小麦品种改良中千粒重是限制产量提高的关键因子,在高产品种选育中,通过提高千粒重来提升产量水平较增加穗数和穗粒数更易获得小麦高产。淮北组穗数与产量的相关系数最大(r1y=0.6115**),且呈极显著正相关;穗数粒次之(r2y=-0.3358*),但呈显著负相关;千粒重与产量的相关程度较小(r3y=0.2329),未达显著水平。这表明淮北小麦品种改良中穗数是产量提高的主要制约因子,当前应以提高有效穗数为主攻目标。由表2还可以看出,不论是淮南组还是淮北组,产量构成因素间的相关系数均为负值,尤其是穗数与穗粒数间呈显著或极显著负相关(r12=-0.3080*,淮南;r12=-0.7788**,淮北),而且穗数对千粒重也有一定限制作用。同样,穗粒数对千粒重的限制作用也较大(r23=-0.3828**,淮南;r23=-0.2560,淮北)。这些结果表明,在当前江苏省高产小麦育种实践中,淮南应注重选育穗重型的小麦品种,淮北要重视选择多穗型的小麦品种,这对提高产量均有利,但由于产量构成因素间存在明显的相互制约关系,因此在高产育种实践中,必须注重产量三因素间的协调与平衡。

表2 小麦参试品种(系)产量与产量构成因素间的简单相关系数

2.3 产量与产量构成因素间的偏相关分析

偏相关分析又称净相关分析,是排除其他自变量影响后某一自变量与因变量的相关,由于偏相关消除了自变量相关的混淆,因而能够表现出各个自变量和因变量的真实关系。因此,在多变量资料中,偏相关系数才能真实反映两变量间的相关程度与性质。表3表明,淮南组和淮北组的产量构成三因素均与产量呈极显著正相关,其中淮南组千粒重与产量的偏相关系数最大(r=0.7168**),穗粒数次之(r=0.6130**),穗数较小(r=0.5929**)。淮北组穗数与产量的偏相关系数最大(r=0.7154**),千粒重次之(r=0.5173**),穗粒数较小(r=0.5005**)。由表3还可以看出,淮南组和淮北组产量构成因素间的偏相关均呈极显著负相关,这与简单相关分析结果完全一致,进一步说明产量三因素之间存在相互制约的关系。

表3 小麦参试品种(系)产量与产量构成因素间的偏相关系数

2.4 产量及其构成因素的通径分析

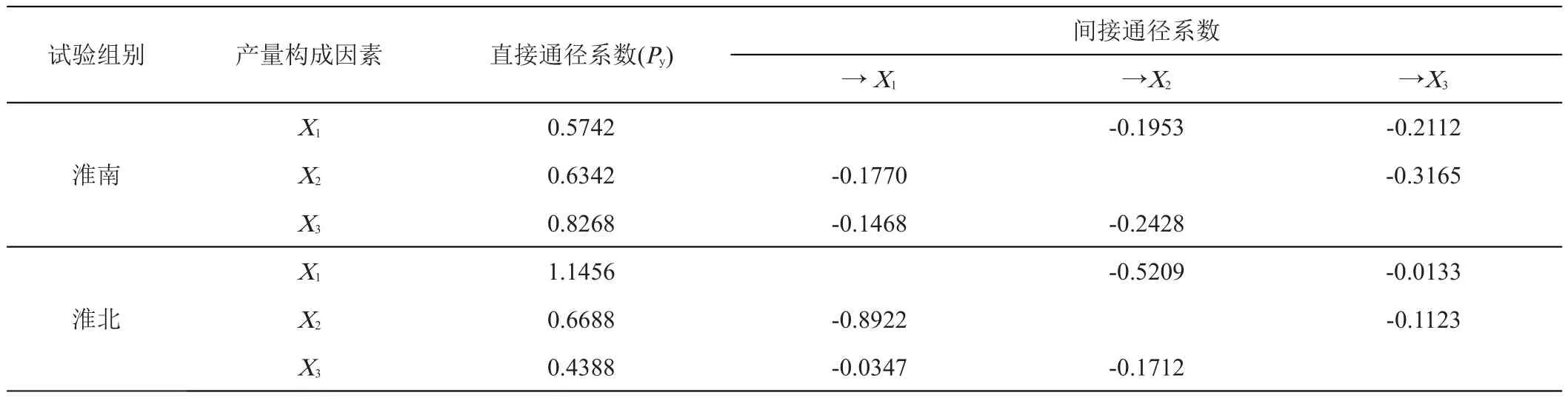

通径分析可将相关系数分解为直接作用和间接作用,能清晰地显示产量构成因素对产量的作用大小和相对重要性。由表4可以看出,3个产量构成因素对产量的直接通径系数均为正值,这表明如果控制其他因素不变,提高产量三因素中的任何一个因素,对产量均有积极作用。其中淮南组以提高千粒重对产量的作用最大(Py3=0.8268),增加穗粒数和穗数对产量的作用也较大(Py2=0.6342,Py1=0.5742)。淮北组以增加穗数对产量的作用最大(Py1=1.1456),增加穗粒数对产量的作用次之(Py3=0.6688),增加千粒重对产量的作用最小(Py3=0.4388)。这与相关分析的结果基本一致。

由表4还可以看出,产量三因素对产量的间接通径系数均为负值。其中,淮南组以穗粒数通过千粒重对产量的负向效应较大,千粒重通过穗粒数和穗数通过千粒重对产量的负向效应也较大,穗数通过穗粒数,穗粒数通过穗数以及千粒重通过穗数对产量的负效应较小。淮北组以穗粒数通过穗数对产量的负向效应最大,穗数通过穗粒数对产量负效应也较大,千粒重通过穗粒数和穗粒数通过千粒重对产量也有一定的负向效应,而千粒重通过穗数和穗数通过千粒重对产量的负效应很小。根据上述分析结果以及江苏淮南、淮北两大麦区的生态特点,在高产品种选育中,首先要兼顾产量三因素的协调发展,淮南小麦高产育种策略应在一定穗数的基础上,提高千粒重,挖掘穗粒数;淮北小麦高产育种的主攻方向应是提高分蘖成穗率增加有效穗数,并协同提高穗粒数和千粒重。

表4 小麦参试品种(系)产量构成因素对产量的通径系数

3 结论与讨论

在2019—2020年度特定的气候条件下,江苏淮南组54个预试小麦品种(系)的平均产量为7739.1 kg/hm2,淮北组47个预试小麦品种(系)的平均产量为8560.3kg/hm2,两者平均产量相差821.2 kg/hm2,这与大面积生产结果基本一致。由产量变异系数可以看出,淮北小麦品种间产量水平差距要大于淮南小麦品种,表明提升淮北地区小麦品种高产潜力的空间要大于淮南小麦品种。淮南淮北小麦品种产量构成三因素在变异系数上有一定差异,说明江苏淮南和淮北两大麦区的各育种单位对高产品种的选择上各有侧重,有的偏向于穗数型,有的偏重于大穗型,有的侧重于大粒型。

产量构成三因素与产量的相关分析结果表明,淮南小麦品种千粒重与产量呈极显著正相关,穗数和穗粒数与产量呈正相关,但不显著。淮北小麦品种穗数与产量呈极显著正相关,穗粒数与产量呈显著负相关,千粒重与产量呈正相关,但不显著。偏相关分析结果表明,无论是淮南小麦品种还是淮北小麦品种,产量三因素与产量均呈极显著正相关,但相关程度存在差异。淮南小麦品种相关程度为,千粒重>穗粒数>穗数;淮北小麦品种相关程度为穗数>千粒重>穗粒数。通径分析与偏相关分析的结果基本一致。淮南小麦品种千粒重对产量的作用最大,其次是穗粒数,这与朱红彩等[3]的研究结果一致。淮北小麦品种穗数对产量的贡献最大,其次是穗粒数,千粒重对产量的贡献最小,这与杨程等[18]的研究结果相吻合。间接通径分析表明,某个产量构成因素对产量的贡献会受到另外两个产量因素的削弱,其中以淮北小麦品种中穗数与穗粒数两者相互制约作用更为明显,这与冯家春[19]、高国良等[20]的研究结果一致,而邵慧[21]等研究认为江苏淮北地区小麦品种的穗数通过千粒重以及千粒重通过穗数对产量的负向作用最大。

当前江苏淮南麦区小麦参试新品系的千粒重与产量之间的关系最密切,它对产量的贡献最大。因此,淮南小麦高产育种的策略应重点考虑育种材料的千粒重,将这一性状放在品种改良的首位。穗粒数和穗数对产量的影响均为正值,且两者对产量的直接作用几乎相同,因此如何提高育种材料的分蘖成穗率增加有效穗数,以及减少退化小穗增加小穗小花结实率以提高穗粒数也应作为小麦高产育种选择的重要性状。淮北小麦高产育种应重点考虑如何增加育种材料的有效穗数,应将提高品种分蘖成穗率作为品种改良的主攻方向,这与边宽江等[22]的观点相一致。穗粒数对产量的直接作用较大,但它与产量呈显著负相关,即对产量起抑制作用,因此,在小麦高产育种性状选择时,对该性状可适当放宽标准。千粒重的直接作用最小,但它对产量的影响为正值,因此也应作为小麦高产育种选择性状之一。根据分析结果及江苏淮南淮北麦区的生态条件,淮南小麦高产育种策略应重视穗重型品种选择,淮北则应加强多穗型品种选择,同时注意三因素间的协调发展,并兼顾抗倒伏能力的选择,从而达到高产更高产目标。