渭北高原小麦育种的演变与展望

梁增基,慕 芳,王 楠

(1长武县农业技术推广中心,陕西长武 713600;2长武县旱作小麦育种试验中心,陕西长武 713600)

0 引言

陕西渭北高原指的是咸阳北五县、铜川三县区、延安南二县、宝鸡北三县,与此小麦生态条件相近的还有甘肃庆阳南三县、平凉南三县[1],海拔900~1300 m、年均气温9~10.8℃、降雨量560 mm、蒸发量800 mm左右,小麦生育期275~285天,目前小麦面积约为20万hm2[1]。这一地域小麦的生态型为北部冬麦区与黄淮冬麦区的过渡地带,种植的小麦品种一般为冬性或偏弱冬性,越冬前生长锥处在伸长期的能安全越冬,半冬或春性冬前处在二凌期的品种,除少数年份外,多数年份不易安全过冬;同时冬性品种春播时,不能正常抽穗[2]。

本地域历史上水土流失严重,沟豁纵横;生产条件落后,完全靠豆科作物倒茬提高地力[3]。耕层约10 cm,所种的小麦老品种杆较细、每穗粒数20粒、千粒重18 g、产量还不到750 kg/hm2。1953年开始引进关中品种‘碧蚂一号’,1961年引进北京和华北品种,20世纪50年代中期气候温和适宜,增产幅度大,1956年全县平均产量达到1395 kg/hm2,证明了以上品种的增产作用;1957年以后,由于气温变低和锈病小种变异,冻害和锈病逐年加重,1964年小麦扬花期锈病病菌严重损坏叶片,大部份失水变干,千粒重由33 g降到13.8 g,全县平均产量降到547.5 kg/hm2,减产超过60%;‘华北672’扬花期叶片更全部干枯,千粒重由34 g降为4.7 g,麦粒只有麸皮没有面粉。建国初期至1974年,由于当地没有好的品种可引,形成严重的品种“多乱杂”时期。长武一个县种植6.7 hm2以上的品种就达40多个,平凉更达200多个,导致本区域小麦产量长期处于低产期。

1 渭北高原小麦育种历程和成功经验

渭北高原20世纪60年代没有理想的小麦品种。‘北京8号’从抗旱性、抗冻性、适应性、品质、植株形态都较好,仅抗锈性较差。为了强化其抗锈性,笔者采用2个国外抗源材料组配成组合抗源作复合杂交,首先解决了锈病和冻害问题。此后,因重视引入外源有突出特点的远亲资源作中外品种组配,杂种后代再强化抗性、丰产性、品质和适应性的选育,解决了一系列抗性、高产、强筋、优质等生产急需解决的问题。

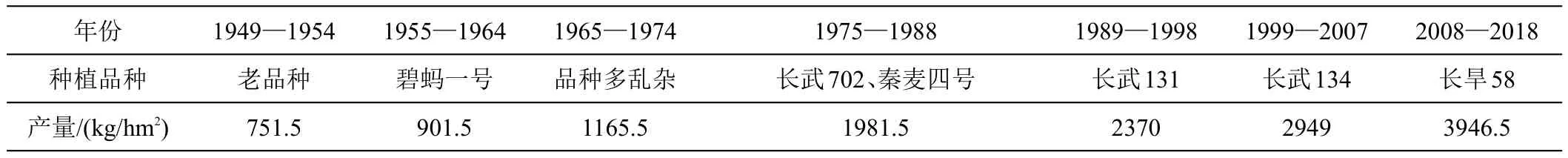

1964年长武开展小麦育种,从1971年至21世纪20年代先后育成7个品种并大面积推广,由解决锈病、冻害、旱害开始,进而解决倒伏、多抗、黄矮病等由低产变高产和优质高产的问题。从20世纪70年代开始,受到土地平整、机械、化肥的使用和科学技术的普及等综合因素的影响,产量由750 kg/hm2提高到7500 kg/hm2的水平(见表1),进行了4次品种大更换,产量也实现了翻三番。同时这里靠近甘肃六盘山小麦锈病易变区域,黄土深厚,选育的品种优势为抗锈抗旱性较强[1,4-5]。

表1 长武县各品种种植期全县公顷产量变化

1.1 用中外锈病独立抗源分区育种,培育强抗锈品种

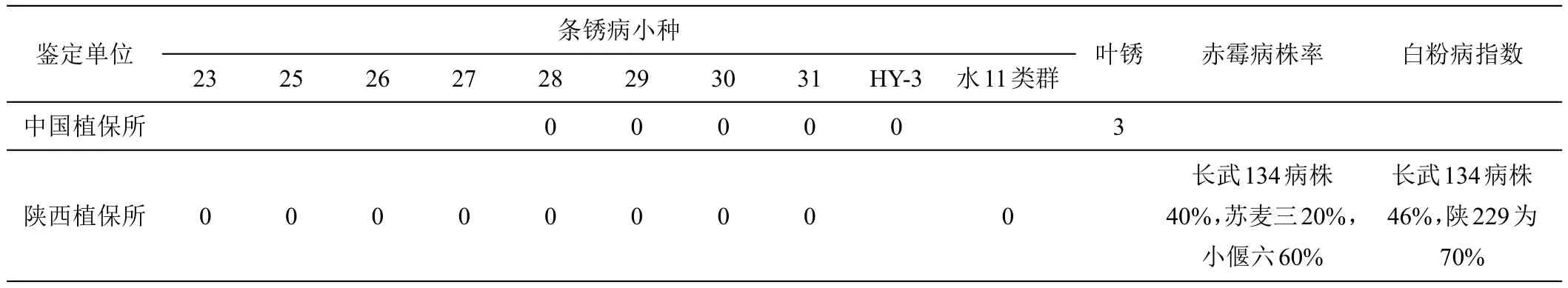

20世纪60年代,因本区域连年发生锈病,却没有抗锈品种,而在国外的引进材料中发现有强抗锈的小麦资源。1964年我们即以‘北京8号’作改造对象,用条锈免疫韩国的‘水源11’作父本,1965年再用强冬性抗三锈的原苏联‘早熟3b’作父本同其杂种一代复交,组合为(北京8号/水源11)F1//早熟3b,连续选育,1971年即育成‘长武702’、‘长武7125’、‘长武7122’、‘抗引655’等多个品系,经中国植保所、陕西省植保所1972—1975年多次鉴定,对当时条锈病各小种全免疫(见表2)。其中‘7125’是从系谱‘655-11-5-6’中选出。1971年中国植保所李研究员来长武考察,见‘655-11-5-6’抗三锈,特别是对条锈免疫,即引去,播种后另调他处,接手的欧阳骁鉴定对条锈各小种全免疫,不清楚其来源,即取其前部,改名‘抗引655’推荐全国作育种资源利用[1],并作为“全国锈病统一病圃’品种,鉴定锈病小种在全国的变异和分布[1](见表3),至今还在使用。‘长武7125’还被中国植保所推荐于1977年在北京农展馆展出。‘长武702’因为抗锈兼抗冻抗旱性强,1975年起即在渭北高原推广使用。区域试验‘长武702’比对照‘白大头’增产10.2%~33%,平均增产21.4%;‘长武7125’比对照增产12.8%~59.3%。但‘长武7125’喜阴湿,抗旱性不及‘长武702’,因此之后主要在锈病多发的甘肃平凉和天水地区推广,1985年平凉种子公司因此获甘肃省推广二等奖;两品种均获陕西省科技成果奖。

表2 陕西省植保所小麦条锈病生理小种变化鉴定结果

表3 1979年中国植保所对鉴定圃品种接种各条锈生理小种的反应

两品种育成后,1972年长武又用‘长武7122’同咸阳农科所有尤Ⅱ抗锈血缘的‘咸农251’杂交育成条锈免疫丰产性更好的‘秦麦四号’,除在渭北高原推广外,还扩大推广到甘肃陇东;1989年统计,‘秦麦四号’在渭北高原种植6.6万hm2,陇东3.6万hm2,合计10.2万hm2,累计100万hm2。这些品种因抗锈力强,育种单位还引作种质资源育成系列衍生品种,比较突出的是中国农科院用‘抗引655’杂交育成“丰抗13[1]’,年推广近20万hm2;陕西农科院、咸阳淳化农技站、旬邑农技站、甘肃农科院、平凉农科所育成的‘陕农7801-2’、‘秦麦8号’、‘秦麦10号’、‘陇鉴54’、‘陇鉴126’、‘平凉39’、‘洛农8918’等品种扩大推广,累计推广在300万hm2以上。20世纪80年代前中期咸阳北部‘秦麦四号’种植面积占麦田面积的65%[1],衍生品种的种植面积在渭北高原则占85%以上,对区域控制锈病发展都起着积极作用[6]。据陕西省植保所调查[7],渭北高原是一个特殊的生态区,20世纪五六十年代,这里条锈病既能越冬,又能越夏,在甘肃、宁夏和陕西关中之间的锈病传播上起着桥梁作用,生理小种也容易变异,这里有越夏菌源的年份,关中锈病也重,有越冬菌源的年份,本区和甘肃陇东锈病也重。但是推广长武品种后,越夏菌源已由海拔1200 m推移到平凉、庆阳北部1350 m以上,使当地和关中秋苗发病率减轻一半以上。同时,除1985年有新旧交接的少量品种锈病偏重外,20世纪七八十年代这里再没有发生过锈病大减产的情况,如1985年与长武相邻的甘肃正宁、宁县因锈病减产53.6%,当年长武仅减产19.2%;关中的‘丰产3号’、‘阿勃’,虽然丧失了抗锈性,也没因锈病流行造成小麦减产的情况。鉴于‘秦麦四号’起到控制锈病作用,1989年被农业部授予科技进步三等奖[7]。

1.2 用国内外独特亲本育成旱区最早的半矮秆抗旱高产品种

旱区历史上因为生产条件落后,生产上必须用高细秆小穗粒的节水型小麦品种,当时权威专家就认为,旱地小麦抗旱与抗倒高产是不可克服的矛盾。1972年墨西哥小麦专家来华推广矮秆品种,称为“绿色革命”,笔者意识到旱塬将来也必须走矮秆抗旱高产之路,即采用有独特特点、陕西资源所提供的新引进前苏联矮秆大穗大粒抗锈成熟好的小黑麦‘F16-71’、西北植物研究所新育成早熟大粒的‘小偃5号’前期系‘70-14-5’和延安农科所抗旱抗病毒病品种‘中苏68’三个材料组配。1975年先组配70-14-5/中苏68;1976年用其杂种一代再组配成(70-14-5/中苏68)F1//F16-71;1980年特重干旱选育至第四代,出现一株抗旱成熟好的矮秆单株,即作为重点选育;1983年抽穗后一个多月的连阴雨,90%的品种出现严重花叶,成熟秕瘦,本组合有2个株系,成熟很好,千粒重达51 g,其中一个株系高85 cm,对条锈近免疫,抗白粉病,即决选其参加区域,审定后定名‘长武131’在高塬推广,成为旱区最早推广的半矮秆品种[1];另一个秆高92 cm,轻感条锈病,山东农科院引去后经区试审定,定名为‘济旱44’,也作了推广。

半矮秆大穗大粒品种在旱区能否推广,起初陕西省品种审定委员会态度比较谨慎,但1984—1989年经过两年品比试验,三年区域试验及一年生产试验,期间也遇到了1987年雨量减少28.6%这样严重的干旱年和1983年雨量增加48.9%这样的多雨年,证明其多雨年高产不倒,干旱年抗旱稳产,多年考察,1989年终于作了审定(见表4)。

表4 1985—1988年‘长武131’的陕西省小麦区域试验结果

试验期间,生产条件还没得到较大改善,又是干旱年,没能充分发挥高产作用,但各年均增产,说明在干旱和低水平条件也能稳产增产;1989年生产条件改善的西北水保所“长武王东试区”,就充分显示了它的高产性,该村当年种植小麦168.67 hm2,‘长武131’种植面积占81.2%,创造了旱塬4699.5 kg/hm2的高产纪录,被认定为当时国内外领先水平[8],部分田块产量超过 6000 kg/hm2,有 1.2 hm2的产量甚至超过7500 kg/hm2。1990年多雨,陕西农科院麟游县桑树塬基点示范3.75hm2种植‘长武131’,产量为6157.5 kg/hm2[9],品比试验名列第一。另据西北水保所“长武王东试区”数据显示,多雨的1985年在播期、密度、肥料多因素试验中,20个处理平均产量达到4395 kg/hm2,比对照‘长武702’增产51.3%。西北农大小麦育种权威教授赵洪璋院士评价说“旱地小麦亩产400公斤,了不起!”。

旱塬是1980年国家开放化肥推广的,1984、1985年多雨导致小麦出现严重倒伏,半矮秆抗倒的‘长武131’正好赶上生产的需要。1986年挖坑冲根测定,‘长武131’根深3.4 m,特别是到腊熟期,深层根尖还是白的,说明根的生长和地面衰老是同步的;而西北水保所用玻璃模型观察,冬前地上和地下同时生长,冬季地上部停止,地下部仍缓慢生长,返青后种子根则生长停止,灌浆后根系营养还往籽粒输送而变轻[10];同时‘长武131’叶片和茎壁较薄,输导组织较弱,能节约耗水,故根深活力强能利用深层水又节约耗水是抗旱的半矮秆品种抗旱性强的根本原因。因为抗旱稳产又抗倒高产,推广很快,1995年统计,年种植面积14.3万hm2,是当时高塬旱区种植面积最大的品种,也是陕西省第三大推广品种,咸阳北部种植面积占小麦种植面积的82%,高塬适应区占57%,促成渭北小麦品种第二次大更换。获陕西省科技进步二等奖。

‘长武131’育成一开始就被作为旱塬小麦矮化育种资源利用,最早是陕西省农科院1992年在永寿育成‘陕旱8675’,随后西北农大育成‘西农1043’,铜川印台区农科所育成‘铜麦三号’,对旱塬小麦矮化育种起了积极的推动作用,2000年后高塬旱区小麦几乎全部半矮化。

1.3 用阶梯式复合杂交,育成多抗优质高产品种

由于受亲本‘中苏68’叶枯叶锈病严重的遗传,‘长武131’虽然干旱年不受影响,多雨年叶枯叶锈病则较重,1985年引进4D/4R小黑麦代换系‘代96’(原西北植物所所长李振声提供)[1,11]。该代换系抗锈力强,‘长武131’本身也较抗锈抗白粉病,加上原南斯拉夫‘Ns2761’的综合抗性好,可解决多种病害。故同年即用自然加代法以‘长武131’作母本同‘代96’作父本杂交,第二年再用‘长武131’作父本回交,杂种一代再自然加代一次,1989年又以其第四代选系作母本,用多抗优质硬粒的‘NS2761’与北京的优质麦‘京花三号’的杂种一代作父本复交,组合为[(长武131/小黑麦代96)F1//长武131]F4///(NS2761/京花三号)F1,其杂种一代再自然加一代,经连续选育,1994年育成‘长武134’。‘长武 134’保持了‘长武131’的半矮秆抗旱高产抗白粉病等特性,强化了抗锈性,对当时条锈病各小种全免疫[12-13](见表5),中抗白粉、叶锈和叶枯病,西北农大食品科学院分析,粗蛋白17.7%,硬度66,沉降值52.5 min,湿面筋41.4%,吸水率61.4%,稳定时间3.8min,最大拉伸阻力390 Rm(EU),拉伸面积113 cm2,为优2级,宜作强力粉,生产挂面、方便面、饺子粉等原料,是一个旱作多抗高产优质品种,1997年和1998年分别通过陕西省和国家审定。

表5 1997年‘长武134’病害鉴定结果

该品种在1995—1997年陕西省渭北旱地区试3年19个点次产量达到4222.5 kg/hm2,比对照‘长武131’增产8.2%,1996—1998年在国家黄淮旱地区试2年6点12个点次,产量达到4218 kg/hm2,比对照‘晋麦33’增产5.7%;1997—2000年陕西渭北18个县用该品种作地膜栽培[14],矮秆、大穗、大粒、抗倒、抗旱、丰产的特性得到充分发挥,增产率达39.8%~68.8%。如1997年陕西省农校小章基点试种0.19 hm2回茬地膜麦,产量达到7230 kg/hm2,比露地麦产量4770 kg/hm2增产51.6%。2000年严重干旱,彬县种植2万hm2小麦,1.52万hm2地膜麦中‘长武134’占75%,全县平均产量达到2670 kg/hm2,比偏旱的1999年地膜麦只种0.95万hm2,产量为2355 kg/hm2还高出315 kg/hm2;长武县巨家镇塬面800 hm2地膜麦,品种全是‘长武134’,产量为3840 kg/hm2,比平种299.93 hm2产量1800 kg/hm2,净增2040 kg/hm2,增产113%。

该品种的选育推广有4大特点:第一,据2002年陕西植保所研究员王保通的调查,当年甘肃陇东的锈病很严重,但靠近陇东的长武锈病则很少见到,能见到的只是有少量种植的‘晋麦47’和‘晋麦54’。同时由于渭北高原种植抗锈性强的‘长武134’的阻隔,陇东的病源下不了关中,关中的菌源主要是从西面来,虽然发病严重,但发病晚并未导致减产,当年关中还是增产年;特别是当年因春季季风的影响由西面来的菌源只传到咸阳周陵,而同周陵一河之隔的泾阳,在感病的‘阿勃’麦田,并未出现锈病,说明渭北高原种植抗锈品种对阻断锈病传播桥梁起了重要作用。第二,‘长武134’茎壁较厚,茎秆实心;故抗旱性不及‘长武131’,在严重干旱年的旱薄地产量没有‘长武131’好,旱地适应性不及“长武131’。但旱肥地地膜麦和水地则较好。陕西省种子站站长刘士林就说:“‘长武134’既能在旱地又能在水地种植。”第三,西北农林科技大学做育种和栽培技术的教授谢惠民、董彦卿说:“‘长武134’抗性、丰产、品质都很全面,要超过‘长武134’很难”。第四,本品种是用西北植物研究所国际首创稳定的缺体小麦育成的小黑麦代换系作载体首次育成的抗锈性优良品种,证明该项创新方法对遗传学的发展具有长远意义[11]。

该品种1996年开始推广,2000年统计,当年种植面积14万hm2,延续至2012年,累计面积233.33万hm2以上,覆盖70%的宜种面积,促成高塬旱区第三次品种大更换,获陕西省科技进步二等奖。因为多抗性、丰产性、品质综合性优良,特别是抗锈力强,一些单位亦用其作育种资源,育成新的品种推广,最突出的是‘普冰151’和‘陇麦479’,目前已大面积推广。

1.4 利用水旱杂交法,把水地的优良特质和高产性引入旱地

20世纪80年代末90年代初中国开始探索培育强筋和弱筋品种,1992年我们从宝鸡引进山东‘小偃六号’强筋优质选系‘PH82-2’,即用其与我们新育成‘长武134’的姐妹系‘长武112’作水旱品种杂交,组合为PH82-2/长武112,连续选育,2001年育成‘长旱58’,经黄淮旱地区试,2004年通过国家审定。因为表现优良,被列入国家“863计划”和成果转化计划进行开发。总的特点是:偏冬性、分蘖力强、成穗率偏低,易形成大穗,抗倒性强,高产性好;高抗条锈病,轻感至中抗叶锈、叶枯、白粉和黄矮病,(大田生产上很少见)叶片清秀,抗旱性中等,抗青干力强,成熟金黄色,落黄籽。国家区试品质分析,两年平均,容重790 g/L,蛋白质14.1%,湿面筋30.9%,沉降值42.2%,吸水率60.3%,面团稳定时间5.4 min,被列为中筋优质;农业部谷物及制品质量监督检验测试中心(哈尔滨)食品鉴定,制作馒头优于对照,咸阳市产品质量监督检验所和2006年9月8日国家粮油及面制品质量检验测试中心(郑州)鉴定,宜作特一粉。

2002—2004年国家黄淮旱地区试,6省17个点2年34个点次,产量达到5242.5 kg/hm2,比对照‘晋麦47’的4873.5 kg/hm2增产7.5%,其中山东省最突出,两年均第一,河北甘肃2002—2003第一,陕西2003—2004年第一。大田示范,2003—2007年,长武、千阳、宜君、大荔、山东调查12个点,面积最少的0.1 hm2,最高的 6 hm2,总计27.8 hm2,产量均在6000 kg/hm2以上,最高的8250 kg/hm2,2006—2007年严重干旱,由小麦年度6—9月合计降雨量286.6 mm,比历年同期平均378.5 mm少24.3%,但仍有4875 kg/hm2的记录。2008—2011年西北水保所在长武巨家乡用‘长旱58’作“耕地保育与旱地持续高效农业示范”,连续3年产量超过7500 kg/hm2。2009—2010年陕西省农业厅对长武用‘长旱58’创建的千公顷丰产方验收,实收0.11 hm2,产量为7609.5 kg/hm2,创当时陕西省旱地最高纪录。当年长武全县共建8个小麦旱地小麦丰产示范方,种植小麦 7700 hm2,(其中‘长旱 58’种植 6500 hm2,占全县麦田面积的85.2%[15]。2012年咸阳北五县、宝鸡北三县、铜川北部种植面积占肥地宜种麦田面积的65%,促使高塬第四次品种大更换,获陕西省科技进步二等奖。因为抗病性没有退化,目前还在利用。

由于‘长旱58’有‘小偃六号’、4D/4R小黑麦代换系、1D/1R小黑麦和原南斯拉夫NS2761等的复杂基因,其多抗性、品质、蜕化慢、成熟金黄、大穗等综合性优良,中国农大、山西农科院等多个育种单位引作种质资源,亦正在使用中。

1.5 良种配良法,用“集中晚播高产播期”防御病毒病

高塬旱区历史上黄矮病跟锈病一样是常发病害,严重年份甚至减产过半,该病是由吸食性蚜虫或叶蝉等害虫传播的。群众传统上播期是“籍墒不等时”导致小麦早播温度高、害虫繁殖率高是主要诱因。过去育种单位侧重于抗病育种,因为是病毒病,始终收获甚微。由于同一地点不同年份的旱、雨冷热不均,最适播期不尽相同,看温度或降雨定播种,往往是今年早了,明年晚了,早晚不易掌握。为了准确掌握播种时间,我们通过试验首先确定最适播期的积温,用这个积温推算历年的最适播期,找到各年重叠出现的日期,即确定为最适“集中晚播高产播期’,这个播期一般3~5天,机械化播种同样需要3~5天。在海拔1200 m处,最适播期是9月23—27日,为了便于群众记忆,我们把过去老农谚(农历)“8月白露9月种,9月白露不敢等”改为“白露早,寒露迟,秋分一过种麦正当时”,其他海拔每升高或降低100 m播期再提前或推迟两三天;期间如果遇到个别严重干旱年,可用“随耕湿种法”,播后镇压,能保证出苗;遇连阴雨,等雨晴后播种,对产量没有影响。因此长武基本消灭了病毒病。

2 渭北高原将进入多品种选择期

20世纪80年代后新增3个育种单位,2014年后有多个品种审定并参与推广竞争,将在遭遇灾害时,决选一个作主栽、多个品种搭配,准备新一轮品种大更换。

表6中‘铜麦6号’、‘中麦175’产量较高,但2016年的试验,抽穗前遇小旱叶片即卷缩,在紧要关头遇雨未造成灾害;如果遇严重干旱,影响将较大。‘长航一号’中国农科院景瑞莲课题组在2020年小麦品种抗旱耐热鉴定中,表现抗旱耐热性强,其他品种都已干旱,‘长航一号’有些叶片还是绿色的。‘普冰151’在2012年也有卷叶问题,2011年重感白粉病,后是否另选抗病系还不太清楚。‘西农928’抗旱性较强,但不抗锈病,杆较高易倒。‘长旱58’由于有复杂的遗传性,退化缓慢,到2020年,锈病白粉病仍属中抗;目前,笔者通过提纯复壮,又从中选出2个‘复壮长旱58’新系,强筋、优质、高抗锈病和白粉病,抗旱性和成熟度不亚于‘晋麦47’,且美观、商品性好,能否成为高塬主栽品种,待后观察。

表6 2014—2016年长武和彬县小麦品种展示比较结果

3 展望

目前整个西北地区,生产条件和植被生态已有很大改善,降雨增多,气候较为湿润,加上光照充足,再提高栽培技术水平,高产已成为可能。农业农村部要求重视选育优质高产节水品种,这正是育种的方向。

综上所述,渭北和黄淮旱区育种方向,产量超7500 kg/hm2已是可能,也是必须。要实现这个目标,还需大穗、大粒,并适当降低株高至70~80 cm左右,这是高产的重要条件;在这个条件的基础上,再设法提高其抗旱抗冻抗病等多抗性,其中最重要的是要根深节水,保持后期有活力,不能早衰,即使腊熟期根尖还是活的;节水即失水要慢,薄茎薄叶使输导管变窄是最有效的办法;其次抗锈抗冻要好,抗锈最好是分区育种,不要全部采用相同的材料,也不要全部选用免疫的材料,实践证明,免疫材料寿命短,水平抗锈最好;抗冻性还是要针对不同地区冬性的强弱;当然栽培技术也很重要;同时,还是要学学西方:提升品质对人体健康有益。

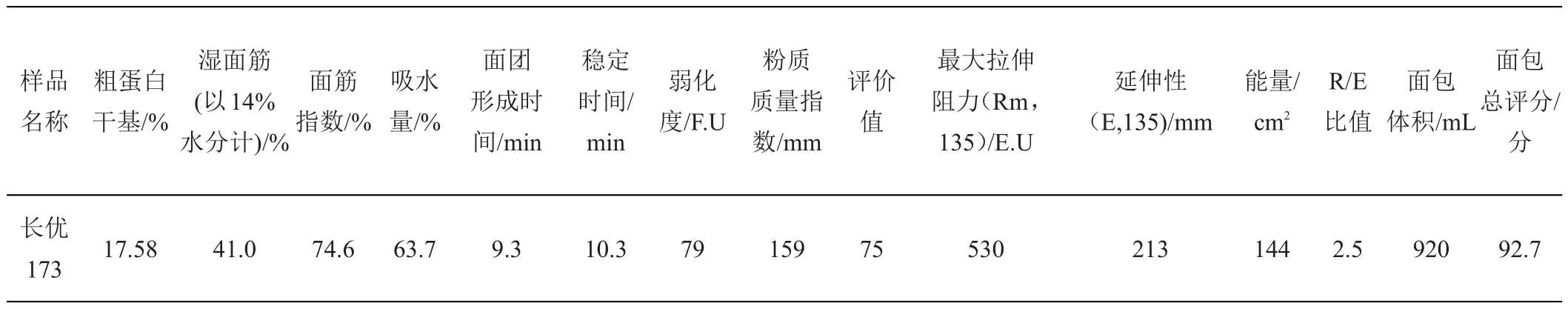

2013年笔者按这个目标再创新,用中美两个远亲双高筋优质品种积加组配,强化其强筋优质性,即用美国冬性、抗旱、硬大粒、高筋、较抗穗发芽的‘美国146’同中国半矮杆、高产、强筋、优质、较早熟的‘新麦26’杂交,强化选择,配以现代化分析筛选的方法,目前已育成强筋、优质、高产的‘长优173’。2020年农业农村部谷物及制品质量监督中心(哈尔滨)测试,品质属国标强筋一等(见表7);秆高70 cm,穗较大粒大、薄茎薄叶,后期活性强,成熟好,也证明其根深、不早衰、较抗旱;冬性偏弱、抗冻性好;2019—2020年参加黄淮旱地品比试验,23个点平均产量与旱肥组普通品种对照‘洛旱7号’基本持平,而比旱薄组对照‘晋麦47’产量高4.7%;高抗条锈,慢叶锈,轻白粉,较抗病毒病,目前正在试验中。另据资料,紫色麦和硒等微素是连锁的,但过去育的紫麦都是粒小粒瘦产量低,现在我们的杂种后代已出现粒较大较高产的,与糯性麦都是今后的希望;且未来还会有比这更好更有希望的新品种,我们正在努力中。

表7 农业部谷物及制品质量监督检验测试中心(哈尔滨)测试结果