北秦岭造山带西段早古生代榴辉岩相变质岩石的发现及其地质意义*

唐源 陈丹玲 任云飞 王海杰

西北大学大陆动力学国家重点实验室,西北大学地质学系,西安 710069

高压-超高压(HP-UHP)变质岩石记录了地壳物质从俯冲到折返的动力学全过程,是重要的古板块汇聚边界识别标志,也是了解造山过程及其动力学的重要窗口(Maruyamaetal., 1996; Liouetal., 2009; 郑永飞等, 2013)。近二十余年来,借助先进的分析测试仪器和方法,学者在中国中央造山带的阿尔金、北祁连、柴北缘、东昆仑、北秦岭和大别-苏鲁造山带发现了大量不同时代、多种成因类型的高压-超高压变质岩石(Liuetal., 2016, 2018; 刘良等, 2019; Zhangetal., 2007; 宋述光等, 2013及其参考文献; Chenetal., 2009; Songetal., 2014, 2018; Mengetal., 2013; Bietal., 2018; 陈丹玲等, 2019及其参考文献; 郑永飞, 2008)。秦岭造山带位于中国中央造山带的中段,与西部众多造山带相比,交通方便,自然条件良好,但由于强烈的退变质和混合岩化作用改造,区内的高压-超高压榴辉岩大多退变为榴闪岩、石榴子石辉石岩甚至斜长角闪岩,高压-超高压变质作用的确定多以退变榴辉岩锆石包裹体中金刚石、柯石英以及石榴子石、绿辉石等高压-超高压榴辉岩相变质矿物的发现(杨经绥等, 2002; Wangetal., 2014; 陈丹玲等, 2015; 宫相宽等, 2016),以及锆石具有重稀土平坦且无Eu负异常的榴辉岩相锆石的稀土配分曲线特征并具有与超高压榴辉岩一致的峰期变质年龄为标志(王亚伟等, 2016; 宫相宽等, 2016)。这也是秦岭造山带高压-超高压变质作用研究起步较晚、进展缓慢的主要原因。采用高精度的锆石原位U-Pb定年方法,在锆石里含金刚石和柯石英的微区得到超高压峰期变质年龄为497~490Ma(Wangetal., 2014; 宫相宽等, 2016),同时得到榴辉岩的原岩形成年龄介于843~729Ma之间,部分岩石还得到了470~450Ma和420~400Ma两期退变质年龄(Liuetal., 2016; 陈丹玲等, 2019及其参考文献)。

但值得注意的是,目前在秦岭造山带发现的这些高压-超高压变质岩石多分布于北秦岭造山带东段的陕西丹凤到河南西峡-卢氏一带,随着该地区以及西部北祁连、柴北缘、东昆仑和阿尔金各造山带中早古生代高压-超高压变质岩石的不断发现和深入研究,作为中央造山带东西转换衔接部位的北秦岭造山带西段的变质作用研究吸引了大家的广泛关注。然而由于多期次强烈的构造岩浆活动影响,北秦岭构造带西段的变质作用研究较为薄弱,仅有零星麻粒岩相变质作用的报道(毛小红等, 2017, 2018; 杨立明等, 2018),而且给出了433~424Ma(毛小红等, 2017)和384±1.6Ma(杨立明等, 2018)两组不同的变质年龄。虽然唐欢和张宏福(2017)通过类比认为在宝鸡眉县附近秦岭岩群中发现的一套榴闪岩是退变榴辉岩,并依据得到的443±2.5Ma的变质年龄推测该地区榴辉岩相的变质年龄为480~470Ma,进而提出北秦岭构造带的东西段在早古生代都经历了大陆深俯冲作用,但由于缺乏直接的榴辉岩相变质证据,峰期变质年龄也存在差异,因此,北秦岭造山带西段是否存在榴辉岩相变质以及峰期变质作用的时代尚无定论。罗芬红(2019)报道太白地区秦岭岩群长英质片麻岩的少量锆石记录了500~490Ma的变质年龄,并且其中1颗锆石显示了轻稀土亏损、重稀土平坦、无明显负Eu异常的榴辉岩相变质锆石的稀土配分曲线特征,进而提出北秦岭造山带西段可能与东段共同经历了~500Ma的榴辉岩相变质作用,但由于数据太少而没有引起太多关注。因此,北秦岭造山带西段是否存在榴辉岩相变质作用?峰期变质时代到底是多少?这一问题的回答是探讨秦岭造山带东西延伸、秦岭与西部祁连和昆仑造山带之间的交接关系,以及进一步探讨中央造山系早期古构造格局及其形成演化过程的关键。

作者新近在天水南部的秦岭岩群中新发现了一套石榴子石斜长角闪岩(榴闪岩),初步的研究结果显示,该榴闪岩记录了与北秦岭造山带东段一致的~500Ma的榴辉岩相变质和~450Ma、~420Ma两期退变质事件。该研究结果为北秦岭造山带东、西段构成一条统一的早古生代高压-超高压变质岩带提供了直接证据。

1 区域地质概况

狭义的秦岭造山带是指洛南-栾川-方城断裂和勉略-巴山-大别断裂之间的广大区域,以商丹断裂为界分为北秦岭(造山带)和南秦岭(微板块)两部分(Dongetal., 2011, 图1a)。依据物质组成、变质变形特征和形成时代,北秦岭造山带从北向南又可划分成宽坪岩群、二郎坪岩群、秦岭岩群和丹凤岩群四个不同的地质单元(图1a),其中秦岭岩群是北秦岭造山带中变质变形最为强烈的前寒武纪结晶岩系,目前秦岭造山带发现的高压-超高压变质岩石都产出于该岩群之中。秦岭岩群主体由长英质片麻岩、片岩、大理岩和少量斜长角闪岩组成,其中副变质岩以普遍出现黑云母、石墨、石榴子石和夕线石等变质矿物并发育深熔作用为特征。最新的年代学研究揭示秦岭岩群的形成时代可能为中-新元古代(陆松年等, 2009; 时毓等, 2009; 万渝生等, 2011; Diwuetal., 2014),而且,详细的岩石学研究并结合激光拉曼光谱分析,在豫陕交界一带的秦岭岩群中发现了多种类型的高压-超高压变质岩石,包括榴辉岩以及以斜长角闪岩、榴闪岩和石榴子石辉石岩产出的退变榴辉岩和长英质片麻岩。其中退变榴辉岩多呈透镜状或似层状产于秦岭岩群片麻岩中。官坡榴辉岩及其围岩片麻岩(杨经绥等, 2002)以及清油河斜长角闪岩锆石中微粒金刚石(Wangetal., 2014)和丹凤斜长角闪岩锆石中柯石英(宫相宽等, 2016)等超高压标型矿物包裹体的发现,以及松树沟长英质麻粒岩石榴子石中超高压矿物出溶结构的存在(Liuetal., 2003; 刘良等, 2019)和相平衡计算结果(Dongetal., 2021),都指示了北秦岭造山带超高压变质作用的存在和大陆深俯冲作用的属性(Liuetal., 2002; 陈丹玲和刘良, 2011; Wangetal., 2011; 刘良等, 2013)。进一步的年代学研究揭示北秦岭高压-超高压变质岩石的峰期变质时代为~500Ma,并在折返过程中经历了~450Ma和~420Ma的麻粒岩相和角闪岩相退变质和混合岩化作用改造(张建新等, 2011; 刘良等, 2013; 陈丹玲等, 2015, 2019; Liaoetal., 2016; Liuetal., 2016; 罗芬红等, 2018)。

图1 秦岭造山带(a, 据Dong et al., 2011修改)和北秦岭造山带西段区域地质简图及采样位置(b, 据Zhao et al., 2020修改)

秦岭岩群向西经太白-凤县最远可以延伸到西秦岭的天水地区(图1b),该区域内秦岭岩群的物质组成和形成时代与东部基本一致(罗芬红, 2019),但变质作用级别及峰期变质时代稍有差异。毛小红等(2017, 2018)和杨立明等(2018)在天水党川地区都报道了与碰撞造山作用相关的麻粒岩相变质作用,并分别给出了433~424Ma和384±1.6Ma的变质年龄。唐欢和张宏福(2017)在宝鸡眉县附近的秦岭岩群中发现一套榴闪岩,依据石榴石变斑晶的退变质环带和其中Amp+Cpx+Q包裹体的存在认为该榴闪岩是退变榴辉岩,并将得到的443±2.5Ma的变质年龄与北秦岭造山带东段超高压变质年龄进行类比,推测该地区榴辉岩相的变质年龄为480~470Ma,从而提出北秦岭构造带的东西段在早古生代都经历了大陆深俯冲作用。

2 样品特征

本文研究的榴闪岩位于天水以南的冷水河地区(图1b),GPS点位为34°17′30″N、106°01′03″E,岩石呈似层/脉状夹于秦岭岩群长英质片麻岩中(图2a),整体呈灰黑色,斑状变晶结构,弱的片理构造。主要由角闪石(50%~60%)、石榴子石(10%~15%)、石英(~10%)、斜长石(5%~10%)、白云母(~5%)和钛铁矿(~3%)组成(图2b)。石榴子石多呈无色,半自形粒状,粒径0.4~1.5mm,可见Amp+Ilm+Q包裹体(图2b);角闪石呈半自形柱状,为基质中的主要组成矿物,略具定向性,少量见于石榴子石的包体之中;斜长石和石英呈他形不规则粒状填充在石榴子石和角闪石粒间,斜长石可见绿帘石化。初步的电子探针分析结果显示,石榴子石以铁铝榴石为主(Alm=0.63~0.67,Grs=0.16~0.19,Sps=~0.03,Pyr=0.11~0.12),成分比较均匀,无明显成分环带;基质和石榴子石包裹体中的角闪石成分相似,其Si和Ca含量分别为6.71~6.79p.f.u和1.80~1.83p.f.u,XMg[=Mg/(Mg+Fe2+)]值为0.50~0.53。

图2 榴闪岩野外产状(a)及显微照片(b)矿物缩写:Grt-石榴子石;Q-石英;Amp-角闪石

3 分析方法与结果

本文对榴闪岩中的锆石开展了阴极发光(CL)形貌分析、显微包裹体分析以及微区LA-ICP-MS U-Pb定年和微量元素测定,所有分析均在西北大学大陆动力学国家重点实验室完成。锆石的阴极发光(CL)图像分析利用加载在FEI Quanta 400 EFG扫描电镜上的Gatan Mono CL 3+阴极发光系统完成。锆石的微区U-Pb定年和微量元素测定在Hewlett packard公司生产的Agilent 7900 ICP-MS上进行,激光剥蚀采样方式为单点剥蚀,所用激光斑束为24μm,锆石年龄采用国际标准锆石91500进行分馏校正,元素含量采用人工合成硅酸盐标样物质NIST SRM610作为外标,29Si作为内标进行校正。详细锆石U-Pb定年结果和Th、U元素含量见表1,稀土元素数据见电子版附表1。锆石矿物包裹体分析在配备有514nm氩离子激光器的Ranishaw inVia型激光拉曼光谱仪上进行。

表1 榴闪岩LA-ICP-MS锆石U-Pb定年分析结果

榴闪岩中的锆石主体为无色透明的浑圆状或短柱状形态,粒径为50~150μm,内部结构较为复杂(图3)。CL图像显示多数锆石具有明显的核-边结构,其中锆石核部较为发育且发光性弱,多数呈灰黑色均匀无结构或斑杂状结构(图3a-f),锆石边部呈浅灰色斑杂状结构(图3f),或为一窄的均匀无结构的亮色增生边环绕于核部(图3d, e, h);部分锆石无增生边,整体为灰黑色或浅灰色斑杂状结构(图3a, b, g);个别颗粒可见核-幔-边三层结构(图3i),其中核部为灰黑色斑杂状,幔部为浅灰色均匀无结构,边部被亮色环边围绕。另有少量锆石核部可见较为清晰的宽板状(图3j, k)或细密状(图3l)岩浆振荡环带结构。借助激光拉曼光谱仪,在亮色锆石边部发现大量的石榴子石和角闪石包裹体。

图3 榴闪岩锆石CL图像,示不同微区U-Pb年龄

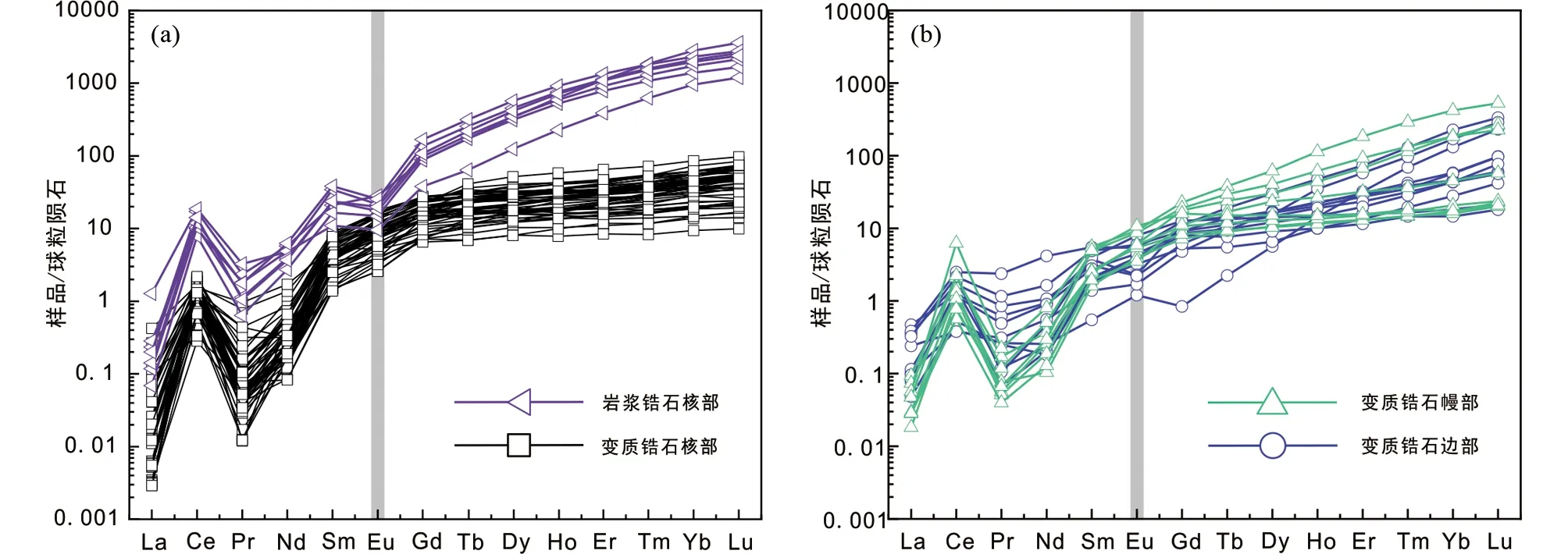

锆石原位微量元素分析显示(表1,附表1),具有振荡环带结构的锆石核部具有较高的Th(56×10-6~648×10-6)、U(173×10-6~962×10-6)和REE含量(509×10-6~1474×10-6)以及相对较高的Th/U比值(0.07~0.80,多数>0.1;表1),并显示为LREE亏损、HREE明显富集的左倾型REE配分曲线形态,具有明显的Ce正异常和Eu负异常(图4a),为典型的岩浆锆石(吴元保和郑永飞, 2004)。锆石原位U-Pb定年结果显示,具有较宽岩浆振荡环带的7个锆石核部测点在U-Pb谐和图上构成一条不一致线(图5a),与谐和线的上交点年龄为710±52Ma(MSWD=6.9);具有细密岩浆振荡环带的3个锆石核部测点在U-Pb谐和图上分散分布,其206Pb/238U年龄变化于934~973Ma(图5a)。

图4 榴闪岩不同锆石微区球粒陨石标准化稀土元素配分曲线(标准化数值据Sun and McDonough, 1989)

图5 榴闪岩锆石LA-ICP-MS定年结果(a-e)和年龄-Th/U图解(f)

其余锆石测点都具有较低的Th(0.25×10-6~180×10-6)、U(22.4×10-6~920×10-6)和REE含量(13.4×10-6~231×10-6,多数<100×10-6;附表1)以及低的Th/U比值(0.01~0.45,多数<0.03;表1,图5f),为典型的变质锆石(Corfuetal., 2003; Rubatto, 2002)。但不同锆石环带或发光性不同的微区的稀土配分曲线特征和U-Pb年龄存在差异,其中,锆石的灰黑色核部测点显示出轻稀土(LREE)亏损、重稀土(HREE)平坦((Lu/Gd)N=1.13~5.98)、没有明显负Eu异常(δEu=0.60~1.32,多数接近1)的稀土配分曲线特征(图4a,附表1),对应25个测点的206Pb/238U年龄变化于482~508Ma,加权平均值为497±3Ma(MSWD=1.7,图5c);浅灰色的锆石幔部微区测点呈现出HREE富集趋势((Lu/Gd)N=1.30~15.1),部分出现弱的负Eu异常(δEu=0.75~1.20)(图4b,附表1),其中8个谐和测点的206Pb/238U年龄变化于445~458Ma,加权平均值452±3Ma(MSWD=0.74;图5d);亮色锆石边部测点同样显示了LREE亏损、HREE相对富集的稀土配分曲线特征((Lu/Gd)N=1.67~274),但负Eu异常更加明显(δEu集中于0.35~0.91)(图4b,附表1),对应的11个测点在Tera-Wasserburg图解中形成一条不一致线,下交点年龄为423±7Ma(MSWD=0.27;图5e)。

4 讨论与结论

锆石是富集重稀土的矿物相,通常具有陡峭的HREE配分曲线形态,并伴随显著的正Ce异常和负Eu异常。然而在变质作用过程中,变质成因锆石的稀土元素组成特征会受到与锆石共生的特征变质矿物(如石榴石、长石等)的影响。相对于锆石,石榴子石和斜长石的结构分别对HREE和Eu元素有着更好的相容性,因此,在榴辉岩相矿物组合中由于石榴子石的大量出现以及斜长石的缺乏,导致榴辉岩相锆石表现出HREE平坦且不显示负Eu异常的稀土配分曲线特征(Rubatto, 2017),这个特征在遭受强烈退变改造的岩石中识别早期经历的榴辉岩相变质作用时发挥了巨大作用,也被同时在锆石包裹体发现的石榴子石、绿辉石等榴辉岩相变质矿物所证实(Rubatto and Hermann, 2007; Rubatto, 2017)。当榴辉岩叠加了麻粒岩相和角闪岩相退变质改造时,由于变质矿物组合中斜长石的大量出现以及石榴子石的减少,对应变质锆石的稀土配分曲线会出现HREE逐渐富集、负Eu异常逐渐显著的特征(Rubatto, 2017),因此锆石的稀土元素配分曲线特征对反演变质作用的条件(如榴辉岩相、麻粒岩相、角闪岩相等)具有重要的指示意义(Rubatto, 2002, 2017; Rubatto and Hermann, 2007)。

本文研究的天水南部榴闪岩中的锆石及其不同微区主体显示出均匀无环带、弱分带或斑杂状内部结构(图3),低的Th(0.25×10-6~180×10-6)、U(22.4×10-6~920×10-6)含量和Th/U比值(多数<0.03;表1),以及拉曼光谱分析得到的Grt和Amp等变质矿物包裹体表明它们均应为变质成因锆石(Corfuetal., 2003; Rubatto, 2002),结合锆石的稀土元素配分曲线特征,我们认为天水南部榴闪岩记录了三个阶段的变质作用,其中,灰黑色的锆石核部显示为LREE亏损、HREE平坦((Lu/Gd)N=1.13~5.98)、无负Eu异常(δEu大多接近1)的榴辉岩相变质锆石的稀土元素配分曲线特征(图4a,附表1),对应测点得到非常集中的497±3Ma(MSWD=1.7)的年龄,表明该榴闪岩在~500Ma时期经历了一期榴辉岩相变质作用;浅灰色锆石或锆石幔部的HREE分异加大((Lu/Gd)N=1.30~15.1),并伴随轻微负Eu异常(δEu=0.75~1.20)的特征(图4b,附表1),表明该阶段矿物组合中出现少量斜长石,且石榴子石开始消耗减少,指示进入退变质阶段;亮色锆石边部的稀土元素配分曲线显示了更明显的负Eu异常(δEu集中变化于0.35~0.91)和HREE分异特征((Lu/Gd)N=1.67~274;图4b,附表1),结合部分锆石微区中Amp包裹体出现,表明该阶段的变质矿物组合中角闪石和斜长石开始大量出现(Rubatto, 2002, 2017; Rubatto and Hermann, 2007),本文分别在浅灰色锆石幔部和亮色边部得到的~450Ma和~420Ma两组年龄可能分别代表了岩石在经历榴辉岩相变质作用之后经历的两期退变质作用年龄。

另外,少量锆石核部较高的Th、U和REE元素含量(表1,附表1)及稀土元素配分曲线特征(图4a),以及宽板状振荡环带结构与形成于高温条件下的基性岩浆锆石特征相似(吴元保和郑永飞, 2004),应为榴闪岩的原岩岩浆锆石残留,这些测点构成的不一致线的上交点年龄710±52Ma应代表榴闪岩原岩的最小形成年龄;个别具有细密振荡环带特征的核部锆石显示酸性岩浆锆石特征(吴元保和郑永飞, 2004),对应测点得到的929Ma、934Ma和973Ma年龄与区域上秦岭岩群片麻岩的年龄接近(1.0~0.95Ga, 罗芬红, 2019),很可能是榴辉岩原岩侵位过程中捕获的围岩锆石。

秦岭岩群作为北秦岭造山带变质变形最为强烈的单元在很长一段时间一直被认为是普遍经历了角闪岩相变质作用(游振东等, 1991; 张国伟等, 2001),直到20世纪末,研究人员才在北秦岭造山带东段的卢氏官坡地区发现了截至目前唯一的一个还保留有榴辉岩相矿物组合的新鲜榴辉岩(胡能高等, 1994),在商南松树沟地区发现了高压基性麻粒岩和长英质麻粒岩(刘良和周鼎武, 1994; 刘良等, 1996)。21世纪初官坡榴辉岩及其围岩石英云母片岩锆石包裹体中微粒金刚石的发现(杨经绥等, 2002),以及松树沟长英质麻粒岩中超高压矿物出溶结构的发现(Liuetal., 2003),拉开了北秦岭超高压变质作用研究的序幕。但此后很长一段时间,北秦岭高压-超高压变质作用的研究始终没有太大进展。直到Chengetal.(2011)在商南清油河剖面发现退变榴辉岩,尤其是利用激光拉曼光谱分析方法,Wangetal.(2014)和宫相宽等(2016)分别在清油河和丹凤地区秦岭岩群斜长角闪岩锆石中发现金刚石和柯石英超高压变质标型矿物之后,再次掀起了北秦岭高压-超高压变质研究的热潮,并取得了一些新的进展。详细的岩相学观察并结合电子探针分析,在北秦岭松树沟榴闪岩(陈丹玲等, 2015)和寨根石榴子石辉石岩(Liaoetal., 2016)中发现少量绿辉石残留,表明它们是退变的榴辉岩;之后,利用激光拉曼光谱和锆石原位微量元素分析方法,对松树沟原定的高压基性麻粒岩和石榴子石辉石岩,以及北秦岭造山带东段豫陕交界一带大量呈透镜状和似层状产于秦岭岩群片麻岩中的榴闪岩和斜长角闪岩开展了大量的锆石成因矿物学研究,结果发现这些岩石中的锆石多显示了LREE亏损、HREE平坦且无负Eu异常的榴辉岩相锆石的特征,在部分斜长角闪岩的锆石中还发现了石榴子石、绿辉石和金红石等榴辉岩相矿物包裹体,并且得到和区内超高压变质岩完全一致的~500Ma的峰期变质和~450Ma、~420Ma的两期退变质年龄(图6),从而表明北秦岭造山带东段在~500Ma时期存在巨量大陆物质的深俯冲作用,并在之后的抬升过程中,在~450Ma和~420Ma经历两期次的退变质叠加改造(陈丹玲等, 2019及其参考文献)。2019年极端变质作用国际研讨会和2021年第九届变质岩专业委员会会议的广泛交流和现场考察,使得北秦岭存在早古生代超高压变质作用得到广泛认可。

图6 北秦岭造山带东段高压-超高压变质岩石年代学研究结果统计图

但是,目前秦岭造山带已有的超高压变质岩石主要集中于北秦岭东段的豫陕交界一带,西段的高级变质岩石仅有天水地区的基性和泥质麻粒岩,而且峰期变质年龄多介于433~424Ma之间(毛小红等, 2017, 2018)。北秦岭造山带西段是向东与东段构成一条统一的早古生代高压-超高压变质岩带(唐欢和张宏福, 2017; 罗芬红, 2019)还是向西与祁连构造带相连(裴先治等, 2009; Songetal., 2017),一直没有定论。虽然本次研究尚未在锆石核部发现榴辉岩相的矿物包裹体,而且一些高温或超高温变质锆石中还会出现U-Pb年龄和微量元素的解耦现象(Kunzetal., 2018; Pitraetal., 2022),但是本文研究的天水榴闪岩与北秦岭东段的退变高压-超高压榴辉岩无论是在野外产状、锆石形貌和内部结构、锆石稀土元素配分曲线特征(宫相宽等, 2016; Liaoetal., 2016)还是原岩结晶(843~729Ma)、峰期变质(497~490Ma)和两期退变质(470~450Ma和420~400Ma)年龄上都几乎完全一致(图6),因此,我们有理由认为北秦岭造山带西段在早古生代经历了与东段相似的大陆俯冲和折返过程,它们共同构成一条统一的早古生代高压-超高压变质岩带。前人在区内得到的433~424Ma的麻粒岩相变质年龄(毛小红等, 2017, 2018)应代表榴辉岩相变质之后的麻粒岩相叠加变质作用。而384±1.6Ma的麻粒岩相变质事件(杨立明等, 2018)因为来自李子园群(丹凤群),它到底指示一期区域的变质叠加还是局部事件,有待进一步研究。

致谢两位匿名审稿人对文章提出了宝贵修改意见,在此表示衷心感谢。