基于数学核心素养的教学目标结构转变思考

——以“二次函数与一元二次方程、不等式”教学为例*

⦿阜阳师范大学数学与统计学院 唐 剑 杨乐乐 黄如琳

随着国内外教育家对于核心素养的讨论,当今数学素养已经作为现代高中生必备的基本素养,写入了我国课程标准中.但是,人们对教学目标的理解一直以三维目标为统领,在素质教育真正实施过程中遇到了许多问题,使得数学学科核心素养难以有效落实.一方面,三维目标的表述笼统、宽泛,在实际教学中缺乏可操作性.另一方面,大部分教师在教学设计与实际教学中往往忽略了情感态度价值观目标.因此,“素质教育在新课改实施了十余年中,仍然没有取得令人满意的结果,一大原因就是忽视学生的数学素养发展”[1].而《普通高中数学课程标准(2017年版)》在凝练数学学科核心素养过程中对三维目标进行了整合,不仅有效地克服了以三维目标为统领下教学设计存在的问题,而且为教育工作者改革和创新数学教学目标指明了新的方向.

1 教学目标结构的转变

随着新课改的不断推进,“教授学生学习方法成为共同追求的目标,这就需要教师合理转变自身教学观念,注重对学生核心素养的培养”[2].笔者认为,教师教学观念的转变,会经历三个阶段:教什么、怎么教、如何学.第一阶段,教师注重需要将哪些知识呈现给学生,以达到学生的学业要求.第二阶段,教师注重知识的呈现方式,怎么呈现更有助于学生的理解掌握.第三阶段,教师注重该如何促进学生自主学习,实现学生能力的发展.前两个阶段教师的教学目标关注点为知识传授.第三个阶段教师的教学目标转变为关注学生的学习过程,如何有效地促进学生能力发展,即如何形成与发展学生数学核心素养.“数学学科核心素养作为课程目标,这标志着课程发展的逻辑起点需要从学科内容走向核心素养”[3].教学目标的制定为教学活动指引了方向,并指导着教师教学过程.“由于一切数学对象都是思维的产物,所以数学抽象是数学最本质的特征”[4].因此,数学学科核心素养下,教学目标制定前应注重以下七方面综合思考:以数学学科知识为基础,注重学生内外部因素,了解数学发展历史,厘清数学知识结构,挖掘数学概念本质,渗透数学思想方法,展现数学应用价值.教学目标制定时应注重体现能力培养的“源头”“方式”和“结果”,即达成教学目标的源头、方式和结果(例如:通过……,达到……).以此制定教学目标,教师在教学过程中“寻源头”“明方式”“达结果”,将教学目标和整个教学活动贯通起来.为教师最后教学反思奠定基础,为学生发展数学学科核心素养,形成适应社会发展的正确价值观、必备品格和关键能力提供助力.

2 教学设计

教学目标不仅指引着教学活动方向,而且体现在整个教学活动之中.笔者依据课程标准的要求,结合六大核心素养与水平划分,以培养学生“能力”为导向,设计“二次函数与一元二次方程、不等式”教学案例.该节重点教学内容为一元二次不等式的概念和解法,主要形成与发展学生数学抽象、数学建模、直观想象和逻辑推理素养.

2.1 教材分析

“二次函数与一元二次方程、不等式”选自人教A版必修第一册第二章第三节,该节内容对于高中学习至关重要.从内容上看,它既是初中学过的一次函数与一元一次方程、不等式的延续,又为后面学习函数的概念、导数、圆锥曲线等知识奠定基础.因此,本节不等式的学习内容有着承上启下的作用.从数学思想及形成与发展学科核心素养方面来看,二次函数与一元二次方程、不等式的概念学习过程中蕴含着大量的类比、转化和化归思想,有助于促进学生的数学抽象、逻辑推理素养发展.此外,在二次函数与一元二次方程、不等式解题过程中,蕴含着丰富的数形结合、方程与函数的思想,有助于促进学生数学运算、直观想象和数学建模素养的发展.

2.2 学情分析

在知识方面,该节内容是初中一元二次方程与二次函数的延续,在本节之前刚学习了基本不等式,学生已经具备一定的基础知识,有助于本节一元二次不等式的学习.在能力方面,学生已经具备了基本的直观想象和逻辑推理能力,有利于自主探究一元二次不等式的概念和解法.但是,由于学生在初中阶段的知识主要以具体、形象的表达方式展现,对于刚刚迈入高中的学生来说,数学抽象与数学建模能力仍处于较低水平.因此,在教学中应注重引导学生将文字语言转化为符号语言和图形语言,并建立起它们之间的联系.

2.3 教学目标

(1)通过类比“三个一次”研究“三个二次”,在学习过程中将复杂的问题转化为简单容易处理的问题,以达到逻辑推理素养水平一层次.

(2)通过观察二次函数图象,将三个“二次”建立紧密的联系,掌握图象求解不等式的方法,进而应用归纳思想方法,体会函数、方程与不等式的一般联系,以达到直观想象素养水平二层次、数学运算素养水平二层次.

(3)通过引入生活中具体实例,学生能够自主发现问题,并在教师的引导下将实际问题转化为数学问题进行抽象与建模,进而用数学符号表达,引入一元二次不等式概念,以达到数学抽象素养水平一层次、数学建模素养水平二层次.

2.4 教学重难点

教学重点:

(1)理解零点和一元二次不等式的概念,以达到数学抽象素养水平一层次.

(2)理解并掌握利用二次函数的图象对一元二次不等式进行求解的方法,以达到直观想象素养水平二层次和数学运算素养水平二层次.

教学难点:

(1)通过一元一次不等式类比到一元二次不等式,掌握求不等式解集的方法,以达到逻辑推理素养水平一层次.

(2)理解“三个二次”的关系.

2.5 教学过程

2.5.1 回顾旧知,引入新知

师:大家还记得,怎样求二次函数与x轴交点的横坐标吗?(通过PPT展示二次函数与x轴有交点的图象.)

生:由一元二次方程ax2+bx+c=0(a≠0),解出x1,x2,即为二次函数与x轴交点的横坐标.

师:零点的概念:

一般地,对于二次函数y=ax2+bx+c(a≠0),我们把使ax2+bx+c=0的实数x叫做二次函数y=ax2+bx+c的零点.

师:二次函数的零点与相应一元二次方程的实根有何关系?

生:函数零点情况和方程实根情况是相同的.

设计意图:根据先行组织者策略,以学生已有知识为基础进行导入.通过探究二次函数零点与一元二次方程的关系,引导学生将求解二次函数零点的问题转化为求解一元二次方程实根的问题,体会二次函数与一元二次方程是紧密相关的,以此培养学生转化思想,促进学生数学抽象素养的发展.

2.5.2 引入实例,讲授新课

例杨老师现有24 m长的围栏,要想围成一个面积大于20 m2的矩形区域,求这个矩形一条边长的取值范围.

(进行小组讨论并分享讨论结果.)

师:(板书)设矩形一条边长为xm,则另一条边长为(12-x) m.由题意,得

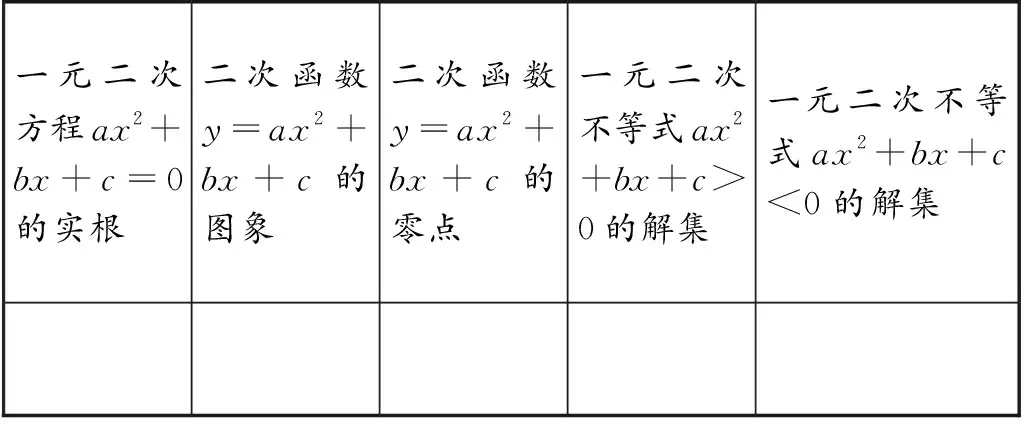

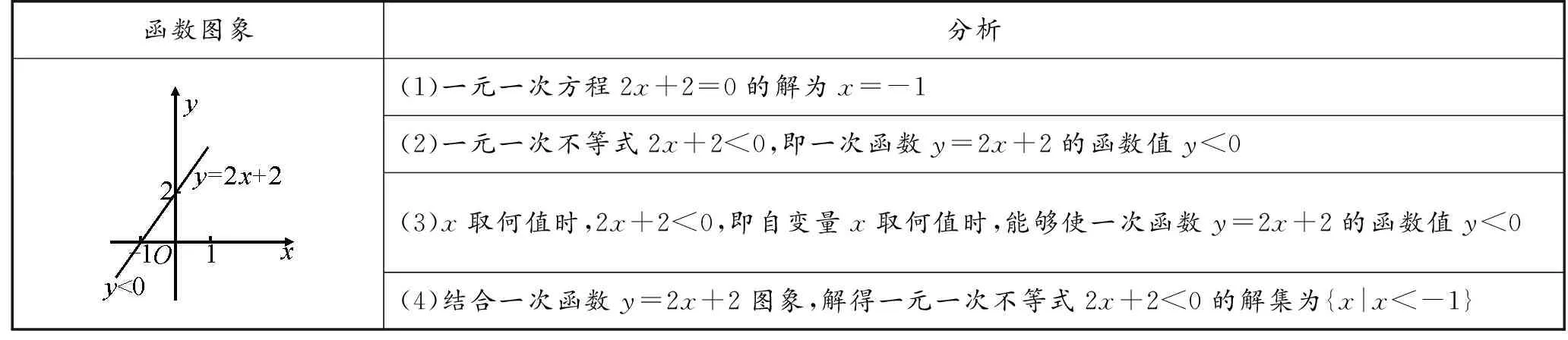

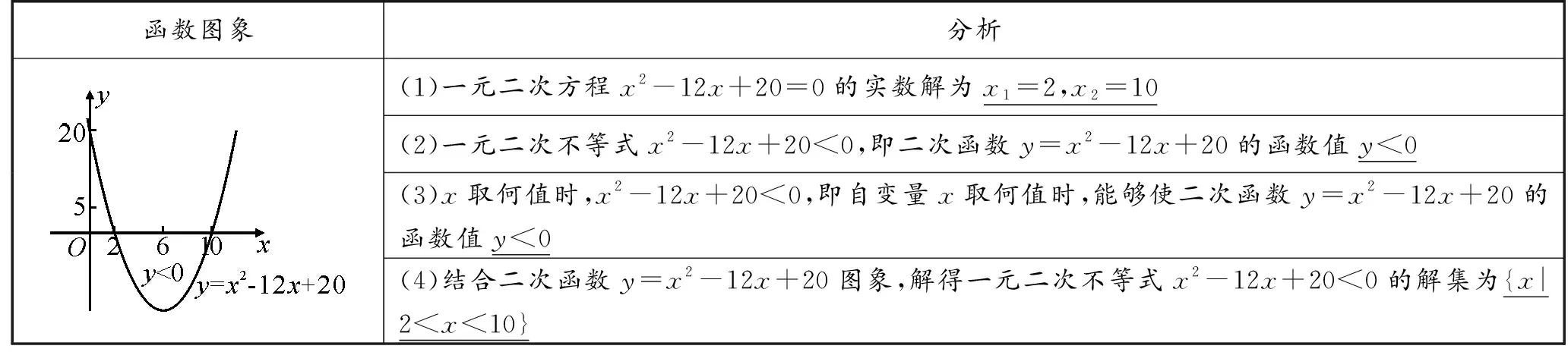

(12-x)x>20,x∈{x|0 整理,得x2-12x+20<0,x∈{x|0 引导学生观察该不等式,发现该不等式未知数个数和最高次数的特点,并通过这个不等式,类比一元一次不等式的概念和形式,推出一元二次不等式的形式和概念. 生:一般地,我们把只含有一个未知数,并且未知数的最高次数是1的不等式,称为一元一次不等式.一般形式为 ax+b>0或ax+b<0, 其中a,b均为常数,a≠0. 一般地,我们把只含有一个未知数,并且未知数的最高次数是2的不等式,称为一元二次不等式.一般形式为 ax2+bx+c>0或ax2+bx+c<0, 其中a,b,c均为常数,a≠0. 设计意图:学生通过合作探讨,在教师的引导下对例题进行抽象和建模,将生活问题数学化,体会数学问题的价值,以此达到数学建模素养水平二层次.随后学生观察所列式子,并选择相似对象,通过类比,自主探讨一元二次不等式的概念,并将概念抽象成数学符号形式,以此提高逻辑推理能力,并达到数学抽象素养水平一层次. 2.5.3 类比联系,探究解法 组织学生类比一元一次不等式的求解方法,探讨一元二次不等式求解方法. (1)以一元一次不等式2x+2<0为例, 如表1所示. 表1 2x+2<0的解集分析 (2)以一元二次不等式x2-12x+20<0为例,如表2所示. 表2 x2-12x+20<0的解集分析 由于{x|2 设计意图:一方面,通过类比一元一次不等式的求解方法,学生自主发现一元二次方程的实根、二次函数图象与一元二次不等式解集的关系(即三个二次的关系).在这个过程中,从三个“一次”类比到三个“二次”,促进学生达到逻辑推理素养水平一层次和数学运算素养水平二层次.另一方面,在整个解题过程中运用函数思想、方程思想与数形结合思想,不仅发现函数、方程、不等式有着各自的体系,而且同种类型的函数、方程、不等式也有紧密的联系.进而感受数学的整体性,体会数学有着完整而又严谨的体系!促进学生达到直观想象素养水平二层次. 2.5.4 巩固新知,随堂练习 解下列不等式: (1)x2-5x+6>0;(2)-x2+2x+3<0. 2.5.5 集思广益,课堂小结 学生通过阅读教材和回顾解题过程,归纳出一元二次不等式的一般解法: (1)将二次项系数化为a>0形式,设二次函数y=ax2+bx+c(a>0),函数图象开口向上. (2)解一元二次方程ax2+bx+c=0,当Δ≥0时,求得一元二次方程的实根,即二次函数的零点;当Δ<0时,直接进入下一步. (3)结合二次函数y=ax2+bx+c(a>0)图象,写出不等式的解集. 设计意图:归纳一元二次不等式的一般解法,有助于学生体会从特殊到一般的思想方法,帮助学生厘清所学知识的层次结构,构建知识的内在联系,促进学生逻辑推理素养发展. 2.6.1 引入二次函数零点环节 二次函数与一元二次方程是初中学习的内容,会出现学生对于原有知识掌握不牢的情况,但是函数零点的概念是建立“三个二次”关系的基础.因此怎样引导学生建立起新旧知识的联系,促进学生有效地学习,对本节教学至关重要.教师在借助一元二次方程的实根引入二次函数零点概念时,可以先复习二次函数与一元二次方程的关系,多举几个实例,归纳出一般结论.促进学生直观地理解二次函数零点与一元二次方程实根的关系,有利于学生理解新知,促进逻辑推理素养提高. 2.6.2 探究一元二次不等式解法环节 通过类比具体一元一次不等式探究具体的一元二次不等式的解法,虽然在整个过程中借助函数图象能够直观地展示求解过程,有助于学生理解,但是这样的求解过程缺乏一般性,仅仅展示了一种情况(函数有两个零点)的求解过程.教师可以追问:如果函数有一个零点或者没有零点,一元二次不等式的解集又会是什么情况呢?通过教师的追问,打开了学生的思维,激发学生的探究意识,引导学生归纳出更一般性的一元二次不等式的求解方法,帮助学生建立更完整的知识体系,有助于促进学生逻辑推理和数学运算素养的发展. 2.6.3 探究“三个二次”的关系过程 由于本节教学需要两个课时,学生在第一节课学完以后,到第二节归纳“三个二次”的关系时,难免会忘记或者忽略上节课的部分内容.因此,教师可以在两节课学习的过程中设置表格(如表3所示).每完成一个知识点,便填写一部分,到本节结束时,完成该表格,使两节课融会贯通,让学生深刻理解“三个二次”的关系,促进学生数学抽象与逻辑推理素养的提高. 表3 “三个二次”的联系

2.6 教学设计反思