暴力环境接触对高中生网络攻击行为的影响

梁晓燕 高瑜 李帆帆

摘要:为了解暴力环境接触对高中生网络攻击行为的影响,采用暴力环境接触问卷、网络攻击行为量表、道德认同量表和特质愤怒量表对山西省513名高中生进行测查,探讨高中生网络攻击行为的发生过程及条件。结果显示:暴力环境接触可以直接或通过道德认同间接影响高中生的网络攻击行为,且特质愤怒在中介路径的后半段起调节作用。

关键词:网络攻击行为;暴力环境接触;道德认同;特质愤怒;高中生

中图分类号:G44 文献标识码:A 文章编号:1671-2684(2022)12-0008-05

一、引言

2021年2月,中国互联网络信息中心(CNNIC)发布的第47次报告中明确指出,我国互联网网民规模已累计达到9.89亿,其中高中生网民占比20.6%[1],网络已成为高中生学习与生活的重要组成部分。然而,动荡性是高中生心理发展的主要特点之一,具体表现为热情又冲动,思维敏锐又偏激等,这导致高中生的价值观确立与个性发展易受到外界环境变化的影响,增加了偏差行为发生的可能性,如网络攻击行为。网络攻击行为是指个体依托于网络平台,使用言论等方式故意伤害他人心理的行为[2],它是传统攻击行为在信息时代的衍生物,却比传统攻击行为更为频发和激烈[3]。戈夫曼的戏剧理论指出,人生就像是一个大的舞台,分为前台和后台,在前台人们会表演社会或大众所能够接受的形象,在隐蔽的后台会展现某些不被认可的行为[4]。显然,网络攻击行为属于后台表演形式之一。本研究拟从理论层面探讨高中生网络攻击行为的发生机制,并为减少此类行为提出有针对性的干预指导建议。

暴力环境接触是指个体感知到的环境中有关暴力的刺激信息,包括日常生活接触的暴力环境和网络媒介传播的暴力环境[5]。社会信息加工模型(SIP)认为,个体在接触环境中的暴力元素后,对信息即时编码和加工,从而获得了暴力攻击行为的图式,且以内隐的形式储存在认知系统中,一旦出现类似情境就会激活它,促使个体更容易表现出攻击行为[6]。例如,家庭粗暴养育会诱导敌意认知偏差,从而激活个体的内隐攻击图式[7]。另外,随着信息时代的蓬勃发展,信息传播的媒介逐渐多样化,尤其是短视频的兴起,使信息的呈现变得生动又立体。庞杂又直接的暴力元素不断冲击个体的视觉系统,降低了个体对攻击行为的接受阈限,从而使网络攻击行为更加频繁[8]。研究发现,暴力影视作品、暴力网络游戏使青少年参与网络欺凌的可能性加倍[9-11]。因此,本研究提出假设1:暴力环境接触对高中生的网络攻击行为可能有预测作用。

从社会层面来看,网络攻击行为实质上是一种道德失范现象[12],个体的道德价值觀也是网络攻击行为的一个重要影响因素。道德认同是个体将社会中的道德规范内化为价值观,来评价自己是否道德的一种稳定的道德特质,是激发个体道德行为的关键心理机制[13]。情境因素会降低道德认同的可及性,削弱实行道德行为的动机[14]。因此,个体频繁接触暴力环境可能会弱化道德规范的约束,降低道德认同水平,产生与道德规范相悖的行为,如网络攻击行为。另外,依据道德一致性理论,不同道德认同水平的个体更倾向于表现出符合道德规范的行为,以与道德标准保持一致[15]。所以,低道德认同水平的个体出现偏差行为的可能性更大。研究发现,道德认同负向预测大学生的网络欺负,低道德认同的学生可能会有更多的网络欺负行为[16]。李彦儒、禇跃德[17]在体育领域进行了实证研究,结果发现,道德认同显著负向预测大学生运动员的攻击行为。因此,本研究提出假设2:暴力环境接触可能通过道德认同间接影响高中生的网络攻击行为。

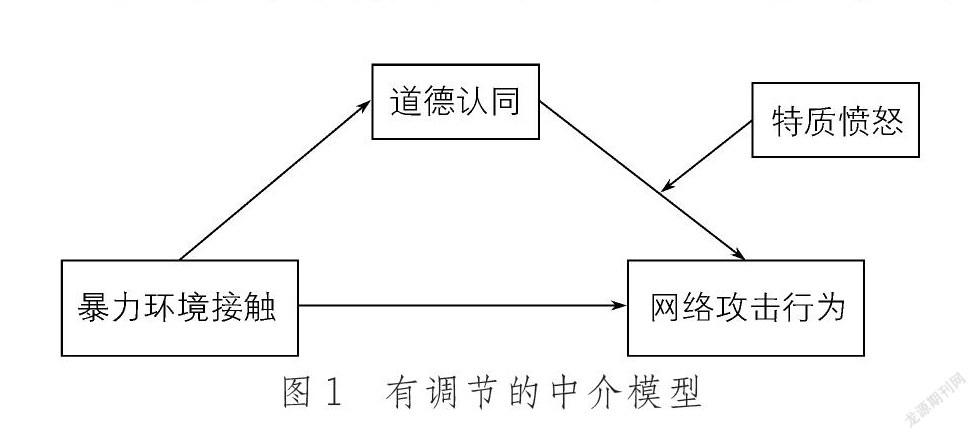

道德认同可能负向预测高中生的网络攻击行为,但在什么条件下这一影响会发生效用或者效用更大?特质愤怒反映了不同个体对愤怒持续时间、频率、强度的差异,是一种稳定的人格特质[18]。这意味着特质愤怒水平高的人对信息的唤醒度更高,脾气更暴躁,反应更频繁[19],更易被激怒,也更有可能因一时冲动做出违反社会规则的偏差行为[20]。从生理层面来看,特质愤怒会激活杏仁核和前额叶的相关脑区,导致情绪失调,使个体无法主动控制认知过程,也无法抑制攻击行为。刘文文、江琦、任晶晶等[21]指出,高特质愤怒个体记忆中的攻击性已达到自动化程度,一旦面对刺激,会立刻进行攻击反应,这个过程无须意识参与[21]。金童林、陆桂芝、张璐等[22]发现,高特质愤怒的大学生容易把信息过度识别为一种威胁,影响道德认知过程,为了调节这种不平衡感,可能会选择采取网络攻击这种不良行为。由此可见,特质愤怒像是一条稳定的导火索,它的高低可能会调节个体网络攻击行为的概率,即与低特质愤怒×低道德认同相比,高特质愤怒×低道德认同的个体更可能出现网络攻击行为。另外,一般攻击模型(GAM)指出,攻击行为的产生过程分为输入、途径和结果[23]。具体化为:输入的刺激(暴力环境)暗含着攻击线索,唤醒了个体的生理、情感和内部状态(道德判断),进而引发了最终的行为反应模式(网络攻击行为)。因此,本研究提出假设3:特质愤怒在道德认同与高中生网络攻击行为之间起调节作用。

综上所述,本研究提出如图1所示的假设模型 。

二、对象与方法

(一)研究对象

在山西省内选取两所普通中学的高中生进行测试,共发放问卷600份,剔除无效问卷后,最终回收有效问卷513份。其中男生292人(56.92%),女生221人( 43.08%)。

(二)研究工具

1.暴力环境接触问卷

采用吴晓燕[24]修订的暴力环境接触问卷,来测量个体接触暴力信息的程度。问卷共25个条目,采用5点计分,评分从1(从未)到5(总是)。本研究中,该问卷的Cronbach α系数为0.96。

2.网络攻击行为量表

采用赵锋和高文斌[2]编制的少年网络攻击行为量表,以测量个体在网络平台对他人实施攻击行为的程度。该量表共31个题项,采用4点计分, 评分从1(从不)到4(总是)。本研究中,该量表的Cronbach α系数为0.92。

3.道德认同量表

采用万增奎和杨韶刚[25]修订的道德认同量表,共16个题项。采用5点计分,从1(完全不同意)到5(完全同意),其中,第5题为反向计分,得分越高,表明被试的道德认同水平越高。本研究中,该量表的 Cronbach α系数为0.90。

4.特质愤怒量表

采用罗亚莉、张大均和刘云波等[26]修订的特质愤怒量表,共10 个题项。采用4点计分,從1(从不)到4(总是)。量表的内部一致性良好,本研究中,该量表的 Cronbach α系数为0.88。

(三)共同方法偏差检验

由于本研究采用的都是自评问卷,为降低偏差,采用 Harman单因素法来检验是否存在共同方法偏差。最终抽取出的因子数为15个,且第一个因素的解释率为20.76%,小于临界值40%,说明不存在严重偏差,可以进行分析。

三、研究结果

(一)描述统计结果

对所收集数据进行描述统计和相关分析,结果显示(见表1),高中生暴力环境接触与网络攻击行为呈显著正相关,与道德认同呈显著负相关;道德认同与网络攻击行为、特质愤怒均呈显著负相关;特质愤怒与网络攻击行为呈显著正相关。

(二)有调节的中介效应检验

采用回归分析和PROCESS进行中介效应检验,结果表明(见表2),高中生暴力环境接触显著正向预测网络攻击行为(β=0.31,p<0.001),加入中介变量后,暴力环境接触显著负向预测道德认同(β=-0.16,p<0.001),进而显著负向预测网络攻击行为(β=-0.25,p<0.001)。同时,间接效应路径95%的置信区间为[-0.33,-0.18],不包含0,说明道德认同在二者之间起中介作用。

以特质愤怒为调节变量,结果发现(见表2),道德认同×特质愤怒显著负向预测网络攻击行为(β=-0.08,p<0.001),95%的置信区间为[-0.14,-0.03],不包含0,说明特质愤怒调节了中介模型的后半段,即调节了道德认同与网络攻击行为的关系。简单斜率检验发现(见图2),在高特质愤怒水平下,道德认同水平能显著负向预测网络攻击行为;在低特质水平下,道德认同的预测作用减弱。

四、讨论

本研究以高中生为研究对象,探究暴力环境接触对高中生网络攻击行为的影响,以及道德认同的中介作用和特质愤怒的调节作用。结果发现,暴力环境接触显著正向预测高中生的网络攻击行为,这与以往的研究结果一致[27-28]。环境可以塑造一个人,个体正是在不同环境中不断适应和学习发展的。班杜拉的社会认知理论指出,个体会通过观察他人的行为而获得新的社会行为,这些观察以心理表象的形式储存在大脑中,帮助个体模仿这些行为。现场目睹、短视频、电视、游戏等,无论是哪种形式的暴力环境,都生动展现了一种带有攻击性的行为模式,无形中成为观察与模仿的“榜样”,增强了攻击他人的可能性。此外,网络的匿名性隐藏了攻击者的个人真实信息,增加了去抑制性,也会提高网络攻击行为发生的概率。因此,频繁接触暴力环境的个体更可能产生网络攻击行为。

研究发现,暴力环境接触可以通过道德认同来间接影响网络攻击行为。道德认同是个体做出道德行为的自我调节机制及进行自我构建的社会身份[29]。暴力媒体的短时效应指出,不断接触暴力环境,可能会导致个体对暴力行为去敏感化,减少同情心,出现道德脱敏现象,即道德认同水平降低,从而将攻击行为逐渐合理化,使网络攻击行为发生的可能性增加[30]。也有研究表明,不良媒介接触会模糊青少年对自身与社会要求的认识,难以形成与社会规范相一致的道德认同,导致其产生攻击行为[31-32]。由此可见,道德认同在网络攻击行为产生的过程中发挥着关键作用。这启示我们,对正处在价值观形成阶段的高中生,可以通过减少他们对暴力环境的接触来预防网络攻击行为,也可以通过增加其对道德规范的认同来抑制网络攻击行为。

研究发现,特质愤怒调节了道德认同与高中生网络攻击行为之间的关系。具体而言,在高特质愤怒水平下,道德认同能显著负向预测网络攻击行为,而在低特质愤怒水平下,道德认同对网络攻击行为的负向预测作用较弱,这验证了本研究的假设3。差别易感性假设指出,个体在如何搜索、关注、评估新信息,以及如何将新信息融入现有知识方面存在偏见,通常对与其原有观点一致的信息进行优先排序[33]。与此一致,高特质愤怒的个体,优先兼容具有强烈冲突的类似信息,在做出反应时倾向于产生愤怒情绪,容易一时冲动做出不受认知系统控制的行为,将自身的愤怒与不满转介给他人,如网络攻击行为。如果这类个体的道德认同水平也较低,对社会要求和道德规范持无所谓的态度,那么相较于其他人,他们对不良信息的接纳程度较高,发生网络攻击行为的可能性也会更大。相反,低特质愤怒水平的个体,能自主控制认知系统,客观冷静地分析刺激,依靠理智而不是情感行事,所以,即使在道德认同水平低的情况下,道德认同对网络攻击行为依然有负向预测作用,但效用较小。

本研究告诉我们,预防高中生的网络攻击行为,不仅要有意减少其接触暴力环境,加强与社会要求的联结,提升道德认同水平,还应关注高中生个体特质愤怒水平的差异,灵活调整干预策略。

参考文献

[1]第47次《中国互联网络发展状况统计报告》发布 中国将建成全球最大数字社会[J]. 网络传播,2021(2):8.

[2]赵锋,高文斌. 少年网络攻击行为评定量表的编制及信效度检验[J]. 中国心理卫生杂志,2012,26(6):439-444.

[3] Barlett,Christopher P. Anonymously hurting others online:the effect of anonymity on cyberbullying frequency[J]. Psychology of Popular Media Culture,2013,4(2):70-79.

[4]张士闪. 欧文·戈夫曼的《日常生活中的自我呈现》[J]. 民俗研究,2011(2):封2.

[5]金童林,陆桂芝,张璐,等. 暴力环境接触对大学生网络攻击行为的影响:反刍思维与网络道德的作用[J]. 心理学报,2018,50(9):1051-1060.

[6]高雯,陈会昌.攻击行为社会信息加工模型与道德领域理论的整合[J]. 心理科学进展,2008(1):91-97.

[7]康琪,桑青松,魏华,等.粗暴养育与大学生网络攻击行为的关系:孝道信念的中介作用[J].中国健康心理学杂志,2020,28(3):447-453.

[8]苏新.传播学视域下青少年网络暴力成因及其对策研究[J]. 新媒体研究,2021,7(2):71-73.

[9]Baviskar P A,Labhane C P,Nikam H R. Impact of violent television serial on aggression among adolescents:psychosocial study[J]. International Journal of Community Medicine and Public Health,2021,8(4):1773-1777.

[10]Lam L T,Cheng Z H,Liu X M. Violent online games exposure and cyberbullying/victimization among adolescents.[J]. Cyberpsychology Behavior & Social Networking,2013,16(3):159-165.

[11]Zheng X L,Chen H P,Wang Z,et al. Online violent video games and online aggressive behavior among chinese college students:the role of anger rumination and self-control.[J]. Aggressive behavior,2021,47(5):514-520.

[12]潘宇翔. 網络暴力事件中的道德失范现象及其反思[J]. 怀化学院学报,2017,36(12):80-83.

[13]曾晓强.道德认同研究进展与德育启示[J]. 重庆工商大学学报(社会科学版),2011,28(4):150-155.

[14]Aquino K F,Dan reed I I,et al. Testing a social-cognitive model of moral behavior:the interactive influence of situations and moral identity centrality.[J]. Journal of Personality and Social Psychology,2009,97(1):123-141.

[15]樊亚凤,蒋晶,崔稳权. 网络公益平台默认选项设置对个人捐赠意愿的影响及作用机制[J]. 心理学报,2019,51(4):415-427.

[16]叶宝娟,郑清,姚媛梅,等. 道德推脱对大学生网络欺负的影响:网络道德的中介作用与道德认同的调节作用[J]. 中国临床心理学杂志,2016,24(6):1105-1107,1104.

[17]李彦儒,褚跃德.道德认同对大学生运动员攻击行为的影响:运动道德推脱的中介作用[J]. 北京体育大学学报,2018,41(10):82-87.

[18]Spielberger C D,Reheiser E C,Sydeman S J.Measuring the experience,expression,and control of anger[J]. Issues in Comprehensive Pediatric Nursing,1995,18(3):207-232.

[19]Hamer A D,Konijn E A. Can emotion regulation serve as a tool in combating cyberbullying?[J]. Personality & Individual Differences,2016,102(6):1-6.

[20] Restubog S,Garcia P,Lu W,et al. It's all about control:the role of self-control in buffering the effects of negative reciprocity beliefs and trait anger on workplace deviance[J]. Journal of Research in Personality,2010,44(5):655-660.

[21]刘文文,江琦,任晶晶,等. 特质愤怒对攻击行为的影响:敌意认知和冲动性水平有调节的中介作用[J]. 心理发展与教育,2015,31(4):485-493.

[22]金童林,陆桂芝,张璐,等. 特质愤怒对大学生网络攻击行为的影响:道德推脱的作用[J]. 心理发展与教育,2017,33(5):605-613.

[23]Anderson C A,Bushman B J. Human aggression[J]. Annual Review of Psychology,2002,53(1):27-51.

[24]吴晓燕.暴力线索暴露对攻击行为的影响机制[D]. 宁波:宁波大学,2012.

[25]万增奎,杨韶刚.青少年道德自我认同问卷的修订[J].社会心理科学,2008,23(5):41-45,77.

[26]罗亚莉,张大均,刘云波,等. 特质愤怒量表中文版在大学生人群应用的信度和效度[J]. 中国心理卫生杂志,2011,25(9):700-704.

[27]Zhu X W,Chu X W,Zhang Y H,et al. Exposure to online game violence and cyberbullying among chinese adolescents:normative beliefs about aggression as a mediator and trait aggressiveness as a moderator[J]. Journal of Aggression Maltreatment & Trauma,2018,29(2):1-19.

[28]张林,刘燊,徐强,等. 日常环境中的暴力暴露对攻击行为的长期影响:一个有调节的中介模型[J].心理学报,2017,49(1):50-59.

[29] Aquino K,Reed A I. The self-importance of moral identity[J]. Journal of Personality & Social Psychology,2002,83(6):1423-1440.

[30]刘元,周宗奎,陈武,等. 暴力媒体对攻击性影响的短时效应和长时效应[J]. 东南大学学报(哲学社会科学版),2011,13(S1):152-156.

[31]刘裕,张媛,唐薇. 媒介不良接触对青少年攻击行为的影响及其作用机制[J]. 中国特殊教育,2014,172(10):67-72.

[32]梁凤华,翁港风. 中学生关系攻击行为:道德推脱的预测作用[J]. 心理技术与应用,2019,7(3):149-157.

[33] Landrum A R,Olshansky A,Richards O. Differential susceptibility to misleading flat earth arguments on youtube[J]. Media Psychology,2021,24(1):136-165.

編辑/于 洪 终校/石 雪