走近“新巢计划” 透视出生缺陷防控新策略

文/本刊记者 张晓利

耗时6年的中国“NESTS 方案”,是新生儿筛查领域一大突破。

近日,国家儿童医学中心、首都医科大学附属北京儿童医院(以下简称“北京儿童医院”)发布的“新巢计划”,引起了社会广泛关注。所谓“新巢计划”是基于高通量测序的新生儿单基因遗传病筛查方案(Newborn Screening with Targeted Sequencing,简称“NESTS方案”)的推广应用计划。

作为国家儿童医学中心的产学研项目,引领着行业发展的趋势。据了解,NESTS方案是一个基于中国单基因遗传疾病谱的新生儿基因筛查一揽子方案,在2021年9月中国第三届服贸会上签约的成果转化项目。从覆盖面来讲,它囊括了465个导致严重的致残、致畸、致愚、致死4个“致”的疾病基因,不仅涵盖了现下流行的串联质谱筛查涉及的近50种遗传代谢病,还将不同地区的高发病种整合其中,几乎涵盖我国发布的121种第一批罕见病目录,共包含271种596个亚类的单基因病。

从对新筛领域带来的新理念而言,“新巢计划”强调了几个关键词,例如“关口前移”,即将主要遗传性出生缺陷防控前移到新生儿出生后即开始;“追根溯源”,追溯到遗传性出生缺陷疾病的根源——基因变异;“四致疾病”,覆盖病种广,涉及导致我国人群严重的致残、致畸、致愚、致死的遗传病;“闭环管理”,强调筛查与儿科医疗体系和出生缺陷救助体系的深度融合,有效避免“筛而不诊、筛而不治”的局面,实现“四早”(早筛、早诊、早治、早防)的闭环管理。这些掷地有声的代表新生儿筛查和出生缺陷防控的新发展趋势的关键词,个个颇具分量。“新巢计划”可以说是中国新筛领域的一次里程碑式突破,有望改变中国未来的新筛局面。

李巍北京儿童医院副院长

首都医科大学附属北京儿童医院教授、博士生导师;现任北京儿童医院副院长、北京市儿科研究所副所长、国家儿童医学中心罕见病中心副主任;长期从事医学遗传学和基因组学、产前诊断以及遗传咨询工作,现担任中国医促会出生缺陷精准医学分会副主任委员兼秘书长,中国细胞生物学会常务理事、中国生物物理学会常务理事、中国遗传学会理事,中华医学会医学遗传学分会委员等职务。

这一筛查方案由北京儿童医院院长倪鑫牵头、副院长李巍领军的医学遗传学专家团队自主研发,历时6年多,且得到科技部重点研发项目等支持。其间,不仅有技术上的突破,还有与现行新筛原则的博弈,将“简单易行、可防可治”的传统新筛理念在新时代社会背景下得到充分发展。“新巢计划”有望成为我国独特的妇幼保健体系下,结合发达的物流体系和5G信息系统,通过顶层设计和周密部署实施的我国“妇幼健康2030行动计划”的一部分,可能复制我国疫情动态清零政策的成功经验,成为我国独特体制下出生缺陷防控新业态。

“新巢计划”的发布足以引起妇幼健康界的广泛重视,其广阔的市场前景亦足以吸引医疗产业相关机构参与进来。那么,这一筛查方案,基于何种背景开始设计?与现有新生儿筛查方案相比有哪些优势?其间经历了怎样的过程?为何取名“新巢计划”?推广需要怎样支持?未来希望达到一个怎样的局面呢?

为了更深入了解这一计划的亮点和它在新生儿出生缺陷防控中的价值,《中国医院院长》特专访了该项目关键负责人之一的北京儿童医院副院长李巍。

因需求出发

北京儿童医院基于高通量测序的新生儿单基因遗传病筛查方案——“新巢计划”项目启动仪式现场。

不难看出,出生缺陷不仅是一个严重的公共卫生问题,而且已成为影响经济发展和人们正常生活的社会问题,许多家庭因为一个出生缺陷儿,导致“因病致贫、因病返贫”。为了救助出生缺陷儿,政府在社会福利体系方面投入了大量人力、物力,甚至成为制约当地经济发展的因素之一。因此,做好新生儿出生缺陷防控工作,不仅能有效降低我国出生缺陷给个人、家庭和社会带来的健康、经济等多重负担,还能推动我国出生缺陷防治工作的关口前移,将政府的部分财政救助资金前置,可能起到事半功倍的效果。

目前不少人都在关注罕见病以及其用药难题,呼吁纳入医保。从罕见病防控角度来讲,关口前移,做到早筛、早诊、早治、早救的“四早”,罕见病面临的困境可能会得到一定程度的缓解。

随着技术进步,串联质谱遗传代谢病筛查也陆续进入新筛市场,通过检测代谢物变化为新生儿遗传代谢病早期筛查和疑似患儿的辅助诊断提供了新的技术手段,扩大了筛查病种范围。但是这一筛查技术的临床应用仍存在一定的局限性:如由于很多遗传性出生缺陷(例如先天性耳聋、青光眼等),并未表现出代谢物的异常,因此,这一筛查方法覆盖病种有局限性,大多数我们所说的“四致疾病”不能被检测出来;对于筛查的阳性结果,需要专业的解读,并经过专业机构进行进一步的排查和鉴别诊断,其中多数需要通过基因检测确诊;筛查指标的切值各实验室有所不同,而且结果易受样本代谢状态和多种检测因素影响,都给筛查工作带来严峻挑战,有时甚至出现“筛而不诊、筛而不治”的局面。

也就是说,现在的新筛方案留了两个大的发展空间:第一,没有代谢物变化的遗传病怎么办?这是一个刚性需求;第二,通过代谢物筛查后,确诊还需要追溯到基因。

引领行业发展

与传统的新筛相比,“NESTS方案”一是扩大了筛查病种。到底选哪些病种,筛查哪些基因,这是新筛领域最具挑战和争议的话题。制定方案前期,我们对北京儿童医院历年收治的遗传病患儿进行了摸底调查,结合文献查阅,通过反复遴选,最终确定了465个基因的筛查包,不仅涵盖了串联质谱涉及的约50种遗传代谢病,还将不同地区的高发病种整合其中,这也是NESTS方案命名为“新巢计划”的原因。NEST在英语中,是鸟巢的意思。在这个计划中,“巢”有“笼”在一起的意思。“新巢”有两层意思:第一是将“四致疾病”“笼”在一起,拓展筛查病种范围;第二,将现有新筛方案尽量“笼”在一起,一网打尽,避免对新生儿反复多次采集足跟血筛查。

“NESTS方案”是先从基因水平去筛查,然后将质谱、影像、实验室检查等作为确诊的辅助手段。也就是说,把传统的筛查方法换个次序,先从基因入手,基因决定性状和基因表达产物(含代谢物),从疾病“源头”溯起,再进一步采用其他辅助手段确诊。我们通过多年的实践经验证明了高通量基因筛查技术作为一线筛查,具有可行性和明显的优势,可使遗传病患儿在症状出现前得到筛查和确诊。

NESTS方案的第二方面的优势是准确率高。串联质谱的假阳性召回率较高,同时存在一定的假阴性;利用生化或质谱等方法筛查的疑似阳性患儿,需要临床和(或)基因确诊,复诊确诊过程延长了诊断窗口期,影响了干预效果。而“NESTS方案”则是基于基因组水平的筛查方案,经过大样本和闭环管理校验,可提供更早、更精准的疾病高危信息,可将筛查周期控制在出生后11天之内,对基因变异检测准确率高达99%以上。

1 启动仪式上,倪鑫院长为保定市妇幼保健院、长治市妇幼保健院等合作机构授牌。

NESTS方案第三方面是挑战无症状新生儿遗传病。无论是否有症状,生下来呱呱落地就可作为筛查对象。无症状筛查,最大的挑战是基因变异判读能力,即如何从基因变异信息中判读出将来是否患相关遗传病。采集血片很容易做到,自动化建库和上机测序也不难实现,关键点是我们在前期研发积累的基础上,开发出一套针对无症状新生儿的决策判读系统,这是内核技术。我们通过前期大样本筛查和遗传病检测数据的不断积累,不断训练AI系统,打造了智能决策系统。这是我们推出“新巢计划”的底气。

2 首都医科大学附属北京儿童医院遗传咨询现场。

首先,从疾病防控角度来讲,筛查覆盖面越多越好;从技术层面来讲,现有的高通量检测技术可以把已知人类基因组2万多个基因都可以筛查。但从实际需求层面,一些危害小,还有疾病的致病基因不明确的基因没有必要筛查。此外,筛查的基因数目越多,给解读人员的工作量和压力越大。因此在设计时,我们设立了两个原则:一是选择危害大、发生率高、发生症状比较早的疾病基因;二是选择与疾病有明确关系的基因。

在这两个原则下,我们最终的方案确定了465个基因。465个基因对应有多少病种呢?按大病种而言,对应了271个病种,大大超过了2018年国家罕见病目录的121种;如果按疾病亚类计算,465个基因涵盖了近600种亚型疾病(一个基因的变异,可导致不同亚型的疾病)。

其二,验证方案的可行性以及检测阳性率。我们选择的基因筛查包是否可行呢?能否在新生儿中筛查出相应的疾病呢?筛查方案确定后,我们在全国范围选择有地域代表性的东南西北中共8家妇幼保健院,组织了一个多中心研究项目,采集了11484例新生儿足跟血。测试后发现,初筛阳性率为7.85%,最后从初筛阳性中确诊患者约占12%,即新筛人群有近1%的单基因病患者检出率。从医学角度来看,1%已经是很大的比例,即每100个新生儿能检出1个明确的“四致疾病”患者,如果对应于5.6%的出生缺陷率,其中有近20%是这些纳入筛查包的单基因病引起的。这就证明了基因筛查的意义。这个研发过程耗时两年多,耗费约2000万元,是一个非常大的投入。

其三,还需要解决技术上的一些难题。新筛多采用足跟血血片,但是现在做基因检测基本都是抽静脉血。我们首先解决了从一个小血斑上同时检测465个基因的技术难题,并实现了自动化DNA建库,减少人为的误差,提高样本的可重复性。

最后一个关键环节就是完成数据下机后到分析报告解读的流程。从采集样本到全自动化的样本处理,到不断优化实验方案,到基因变异解读,再到检测信息反馈给受检者家长,环环相扣,用了近4年时间。一切捋顺之后,2018年在北京儿童医院顺义妇儿医院启动试点应用。像药物研发一样,需要一个临床试验过程,“NESTS方案”的研发走进了应用场景。据我们所知,这是目前国际上率先进入临床应用的靶向基因测序新筛方案。

直面矛盾与挑战

第一,与原来设定“适宜技术全面推广”的筛查原则有矛盾。

新生儿筛查业界有个共识的原则,即筛查方案要有可推广性,要求技术有适宜性,不能仅大医院可做,基层医院也能推广。目前,国家卫生健康委组织的全国新生儿疾病筛查,便是遵循筛查方法简单、通用的原则,通过设置新生儿筛查中心,以及逐级筛查,推广到基层卫生院。这个筛查体系对于我国PKU、先天性甲低等单病种的筛查和干预作出了重要贡献,也在妇幼保健体系里构建了良好的筛查管理体系,为新的筛查方案的实施奠定了重要基础。

从需求来看,自然是能筛查的疾病越多越好,但筛查得越多,技术要求越高,越需要医疗相关的技术保障,而且流程把关越严格,越难普及。其实,串联质谱筛查方法由于仪器设备比较昂贵,结果解读需要很强的专业性,在全面推广应用方面已经受到一定的限制。

“新巢计划”的基因筛查方案,不仅需要先进的基因检测技术,还需要一支专业的解读队伍,很难在基层落地。从这个层面来讲,“新巢计划”是有悖于原来设定的筛查原则的。下面我还会谈到如何破解这个难题。

第二个挑战是目前不能治疗的疾病要不要筛的问题?新生儿筛查,为的是早防早诊早治,国际上有个主导思想,认为不能治的就不要筛。按照这个观点,很多严重的遗传性疾病大都缺乏根治手段,是不需要筛查的。

随着现代医学的发展,防和治的理念要扩大,与时俱进,不能局限于不能治就不要筛,这就自然而然会涉及携带者筛查的问题。如果通过新筛和遗传咨询,明确夫妇双方均为某种疾病的携带者,虽然本身不得病,但作为隐性遗传基因,每次怀胎生育患儿的概率是1/4。避免这些患儿的出生,也是出生缺陷二级预防的关键,尤其是在我国放开二胎和三胎之时,指导家庭防止再生出患儿,其重要性不言而喻。再者,大多数遗传病患者目前虽然不能根治,但越早明确诊断,越早采取对症治疗,可有效减轻对患儿的伤害,一旦研发出新的药物或治疗方法,就可以马上救治患儿。同时一些罕见病患儿的确诊,也有助于探索新的治疗方案。

第三个挑战,就是前面提到的,筛查后发现携带的致病基因,但不出现症状或者短时期内不会患病,要不要告知。这可以说是新生儿筛查面临的医学伦理方面的一个“深水区”或者“雷区”,也是遗传咨询所需要面对的关键问题。

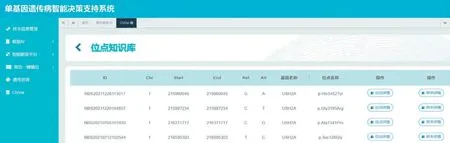

1 医院自主研发设计数据分析平台与知识库,实现了数据分析流程自动化,并建立了以中国人群遗传数据为基础的本地知识库、数据库,为变异解读分析提供更准确的数据支持。

2 稳定的微量DNA 提取技术,通过干血片样本采集实现DNA 建库测序。图为干血片样本采集。

告知还是不告知?目前,业界有争议,赞同者认为,受检者应有充分的知情权,然后根据情况采取相应预防措施;反对者则认为,告知后无疑会增大焦虑。我们起初也很纠结,最后决定先告知,然后给予遗传咨询指导,并通过问卷调查的方式,评估其影响。问卷调查显示,拿到结果后,约六七成的家长会焦虑,而经过咨询和专业解读以后,95%以上的人表示焦虑缓解了,而且乐于正面接受受检者作为携带者的信息。这在一定程度上可能反映出我们与西方国家文化上的差异。

大闭环与小闭环

举例而言,在顺义妇儿医院,遗传门诊中发现我们筛查过的一个不到两个月的婴儿带有一个先天性青光眼基因的两个致病位点,如果两个位点一个来自父亲,一个来自母亲,孩子很大概率是个患儿。于是,我们很快安排父母验证,证实可能是患儿后,即刻建议患儿到眼科就诊,发现孩子已经出现了眼压高的症状,然后预约手术,实现了早发现早干预。若等孩子大了出现明显症状或失明再治疗,往往就不可逆了。

这就是“新巢计划”强调的闭环管理:基因筛查,筛后遗传咨询,判定是否需要进一步医学干预。也就是说,筛查需要医疗机构托底,才能避免筛而不诊、筛而不治。

目前,医院正在探索不同的合作方式。“新巢计划”会涉及两个合作方,一是与医疗机构间的合作,二是与业务推广相关方的合作。

启动仪式上,医院已经为保定市妇幼保健院和长治市妇幼保健院等医院授牌。其中,与医疗机构的合作,分为与国家儿童中心对接,开展院际技术合作;其次是合作单位作为筛查点,提供小闭环服务流程,即在有条件的医院或新筛中心完成采样、检测、解读、咨询和诊治的全流程。

开展院际合作的机构选择有两个条件:一是原来做过相关新筛项目,有比较成熟的遗传团队;二是方案实施后,能形成一个“筛查诊治”的小闭环。若医院没有基础,无法形成小闭环,那么没有必要单独做,可以作为筛查点,负责采集样本,进入我们的大闭环中。但无论采取何种方式,我们强调都要形成闭环管理。

目前,北京儿童医院通过成果转化,NESTS项目成立专门机构负责样品运送、上机检测、结果反馈、远程会诊等流程,构建“新巢计划”的大闭环。

一是医疗体系支撑,类似新冠肺炎的动态清零,得益于社区网络管理体系,有一个分层级管理的体系。同样,在我国,每个县都有妇幼保健院监控出生缺陷数据,有妇幼保健体系架构。同时,北京儿童医院近10年来着力牵头组建中国儿科医联体,2016年在民政部注册为福棠儿童医学发展研究中心。目前,医联体理事成员48个,涵盖了全国4/5以上的区域。而且医联体内的每个理事单位下面各有50家以上的医联体成员。如此一来,目前整个体系有3000多家医院,作为“新巢计划”的诊治托底的独特支撑体系。

二是物流的保障。只要有物流的地方,均可以覆盖。即便较偏远乡镇卫生院,采集血片后放在4℃的冰箱冷藏即可,由物流运至我们的筛查中心、统一完成检测和结果判读。这样有助于检测质量控制。

三是信息系统支撑。筛查后,由专业人员进行解读报告,并通过5G信息网络把结果传输给采样机构和受检者家长,如有问题,通过互联网医疗或远程医疗系统问诊咨询。若确诊为患儿,利用儿科医联体逐级向上转诊。

有了以上3个支撑,便解决了“普及面广,惠及大群体”的问题。目前来看,中国的医疗保健体系以及物流水平和信息化水平,均可以满足需求。这便构筑了实施“新巢计划”的大闭环。