中小学教师信息技术接受度影响因素研究

——以陕西省为例

黄 玫

(上海师范大学教育学院,上海 200233)

一、引言

“互联网+”快速发展,5G技术也走进了大众的生活,疫情期间,全国范围内展开了长达数月的线上教学活动,极大推动了信息技术在教育中的使用。技术采纳研究(IT Adoption Study)主要用来探究信息技术被使用者接受过程中的决定性因素,分析因素之间的逻辑结构与交互关系,该类研究始于1989年Davis提出的技术接受模型(TAM)[1]。经过多年的发展产生了很多经典理论成果,并不断地延伸与发展,主要包括理性行为理论(TRA),技术接受模型(TAM),计划行为理论(TPB),创新推广理论(IDT),社会认知理论(SCT),技术接受与使用的整合模型(UTAUT)等等[2]。本研究采用技术接受与使用的整合模型(Unified Theory of Acceptance and Use of Technology,UTAUT)作为理论框架探究教师对信息技术的接受度及其影响因素,以及其接受度在教龄和最高学历这两个变量间的差异,为信息技术的有效实施提供参照及建议[3]。

二、相关概述

(一)UTAUT模型

UTAUT主要基于计划行为理论(TPB),根据计划行为理论(TPB),行为意向先于特定的行为,例如,技术的使用,行为意向作为行为预测的作用已经在文献中得到了很好的证实[4]。根据Verdegem和De Marez(2011),行为意向可以被认为是最接近实际使用行为的替代[5]。实证结果表明,与现有模型相比,UTAUT模型能够更好地预测技术接受程度(Patrick Holzmann et al.2018)[6]。

UTAUT模型包含绩效期望、努力期望、社会影响和促成条件四个核心决定因素以及年龄、性别、经验和自愿性四个调节变量。绩效期望来自于感知有用性(TAM和C-TAM-TPB)、外部激励(MM)、工作契合度(MPCU)、相对优势(IDT)和结果期望(SCT)等概念,是指用户认为使用该系统能够对其工作绩效的改进程度。努力期望指该系统的易用程度,在早期采用阶段努力期望对行为意向的影响更为显著[7]。社会影响整合了主观规范(TRA,TAM2,TPB/DTPB and C-TAM-TPB)、社会因素(MPCU)和印象(IDT)等方面,指对用户重要的人认为其应该使用该系统的程度[8]。促成条件指组织在技术和设施等方面对其使用该系统的支持程度,Venkatesh等人(2003)指出,促成条件对已有技术使用经验群体的行为意向影响更显著[9]。

UTAUT模型的突出特点是它考虑了大量的变量来解释技术的使用[10]。与其他模型相比,该模型对接受行为的解释能力为70%,高于其他解释模型。目前已广泛应用于商业、教育、经济等领域[11]。

(二)研究现状

UTAUT模型在在国内外的教育领域中应用广泛。国外学者(Durak)基于UTAUT模型对职前教师使用社交网络的接受度进行研究。研究结果表明,社会影响、绩效期望和努力期望分别影响职前教师对社交网络的接受程度,使用这些技术的行为意向影响实际使用[12]。Tosuntas等为了探究影响教师对交互式电子白板接受度的主要因素,从绩效期望、努力期望、社会影响、促成条件、行为意向和使用行为等六个方面进行了研究[13]。King-Neck等采用UTAUT模型对112名幼儿师范教师展开交互式电子白板接受度研究。该模型教师行为意向的解释力达到41%,并且发现幼儿实习教师对电子白板的绩效期望和努力期望对其行为意向有显著影响[14]。国内学者李红霞、赵呈领等人利用UTAUT模型结合学前教育信息化教学的内涵,调查了学前教师对信息化教学的接受度[15]。王钰彪等人以性别、年龄、教龄和信息技术精通程度调节变量探究了教师对机器人教育的接受度[16]。江丰光等人基于UTAUT模型从绩效期望、努力期望、社会影响及促成条件四个维度调查分析了创客教师对创客教育接受度的影响,以工作年限、学历、具体职业为调节变量研究教师对创客教育的接受[17]。

三、研究假设

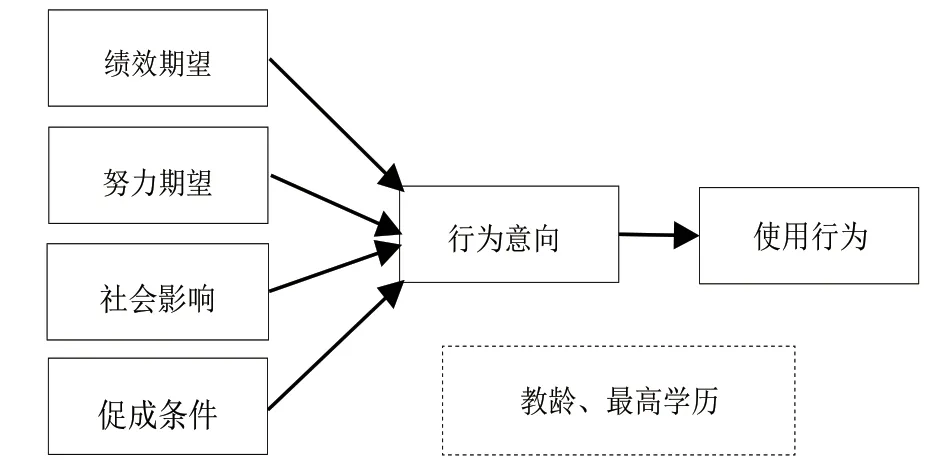

本研究的假设模型是基于UTAUT模型为基础建构的,并结合当前所做研究对模型进行修改,将教龄和最高学历设为调节变量(如下图)。

中小学教师信息技术接受度影响因素理论模型

提出以下假设:

1.绩效期望层面

H1:绩效期望与中小学教师对信息技术的接受度之间有影响关系。

2.努力期望层面

H2:努力期望与中小学教师对信息技术的接受度有影响关系。

3.社会影响层面

H3:社会影响与中小学教师对信息技术的接受度有影响关系。

4.促成条件层面

H4:促成条件与中小学教师对信息技术的接受度有影响关系。

5.行为意向层面

H5:中小学教师对信息技术的接受程度在不同教龄、不同学历间存在差异。

四、问卷设计与效度检验

(一)研究对象

本研究的研究对象来自参加陕西省某学校举办的中小学教师课堂技能研讨会,其中包括初中教师53名,小学教师64名。其中教龄1-5年的占46.51%,6-10年的占11.63%,10年以上的占41.86%。研究时间为2021年5月在网上共发放117份,回收效率达到97.4%。

(二)研究工具

本研究采用问卷调查法,设计了“中小学教师信息技术接受度调查问卷”作为调查工具。问卷由研究者编制,第一部分调查了教师的教龄、学历以及对信息技术的了解程度等。第二部分为接受度调查。

本研究问卷的“接受度调查”部分采用了Likert五级量表的设计,每项问题答案按照“非常不同意、不同意、一般、同意、非常同意”,分别给予1、2、3、4、5分(如表1)。

表1 问卷题目内容及来源

五、数据分析

林秀钦,黄荣怀等人在2009年调查了中小学教师信息技术应用的态度与行为,距今已有12年,这12年期间中国的各个领域都发生了巨大的变化,网络技术突飞猛进并带动了教育技术的发展,5G时代的来临为信息技术注入了新鲜血液[18]。因此,时隔12年再次调查中小学教师信息技术接受度情况有一定意义。

(一)探索性因子分析

运用SPSS26.0对问卷进行探索性因子分析得到KMO值为0.759>0.6,通过巴特球形检验的显著性为0.000小于0.001。数据表明问卷的五个维度区分明显且每个题项的因子载荷系数都大于0.7,因而说明研究数据具有良好的结构效度水平。结果如表2所示。

表2 探索性因子分析结果

(二)可靠性分析

本文运用SPSS26.0和Amos26.0对测量模型进行信效度检验,问卷总体Cronbach a系数大于0.7,量表信度良好。结果如表3所示。

表3 可靠性分析结果

(三)差异分析

为了验证教师的教龄和最高学历的不同水平在绩效期望、努力期望、社会影响、促成条件及行为意向这五个因素上的差异本研究进行了方差分析,结果如表4所示。

表4 教师对信息技术接受度及其影响因素的差异分析结果

1.在教龄上,教师在PE、SI、FC和BI这四个方面达到了0.05的显著水平。得出结论,不同教龄的教师在这绩效期望、社会影响、促成条件和行为意向这四个层面存在显著差异。

2.在本次调查中,教师最高学历多为本科,占85.45%,少数为大专及以下,占14.64%,硕士、博士及以上没有。在最高学历上,教师在PE、SI和BI这三个方面达到了0.05的显著水平。得出结论,不同学历的教师在这绩效期望、社会影响和行为意向三个层面存在显著差异。

(四)相关分析与回归分析

使用spss26.0进行相关分析去研究行为意向和绩效期望、努力期望、社会影响、促成条件之间的相关关系(如表5),皮尔森相关系数用来表示各个因素之间相关关系的强弱情况。具体分析可知:教师使用信息技术的绩效期望、社会影响、促成条件对行为意向具有显著的正向影响。

表5 教师对信息技术接受度及其各影响因素的相关系数

为进一步了解各因素对教师信息技术接受度的解释力,本研究进行线性回归分析,把行为意向作为因变量,剩下的四个因素作为自变量,分析数据得出模型公式为:

行为意向=1.051+0.339*促成条件+0.234*社会影响-0.218*努力期望+0.321*绩效期望

模型R方值为0.664,表示绩效期望,促成条件,社会影响,努力期望这四个因素可以达到解释行为意向66.4%的变化。对模型进行F检验得到F=18.768,p=0.000<0.05,意味着PE、EE、SI、FC中至少一项会对行为意向产生影响关系。模型的多重共线性检验表明,VIF值<5,D-W值为1.816接近2,说明模型不存在共线性问题,且模型不存在自主相关性,研究数据之间没有关联性,表示模型较好。最终具体分析可知:

促成条件的回归系数值为0.339(t=2.030,p=0.049<0.05),表示促成条件会对行为意向产生显著的正向影响关系。

社会影响的回归系数值为0.234(t=1.798,p=0.008<0.05),表示社会影响会对行为意向产生显著的正向影响关系。

努力期望的回归系数值为-0.218(t=-2.951,p=0.005<0.01),表示努力期望会对行为意向产生显著的负向影响关系。

绩效期望的回归系数值为0.321(t=3.435,p=0.001<0.01),表示绩效期望会对行为意向产生显著的正向影响关系。

总结:促成条件、绩效期望和社会影响会对行为意向产生显著的正向影响关系。努力期望会对行为意向产生显著的负向影响关系。

六、研究启示

在“您认为使用信息技术的最大障碍是什么”这一问题中,有60.47%的教师认为“缺少教育经费支持”,55.81%的教师认为“缺少相关培训”,44.19%的教师认为“缺少教育政策支持”,不具备相应知识、缺少家长支持、没有信息技术使用的课程案例等也是教师认为阻碍他们在课堂中使用信息技术的因素。根据以上结论得出,国家应出台一些相关的教育政策来推广教师在课堂中使用信息技术并提供信息技术的教育经费,保障教师在课堂中使用信息技术。学校方面要组织教师进行一些培训,这样才能让教师具备信息技术的知识技能并在课堂上开展,学校领导方面也应该鼓励教师、支持教师在课堂上使用信息技术。

(一)教育政策的制定

在接受和采用技术方面,个人和组织的层次也有区别,分别指接受和采用技术作为个人决定和组织的政策(Jeyarajetal.2006)[19]。因此,教师对相关学校政策重要性的感知也会影响教师的技术使用。在中国这样的集体主义文化中,当学校政策由学校管理者发布和推广时,教师的感知会受到政策的作用,因为中国人在组织中有很强的权力距离感,他们很可能会遵守政策要求。有学者表明当教师认为与技术相关的学校政策是重要的,并在教学中牢记这些政策时,他们更愿意使用技术(Fang Huang Timothy Teo 2019)[20]。这表明学校技术相关政策对影响教师使用技术意愿有一定重要性,学校层面的政策在很大程度上促进教师对技术的使用。因此,国家和学校层面应制定相关教育政策鼓励教师使用信息技术。

(二)学校领导层的支持

随着社会发展成为一个技术丰富的环境,学校领导面临着如何支持将技术融入到有意义的学习活动中,以及如何评估技术在学校中的使用。学校领导需要了解到教师的需求,并支持他们在课堂上有效地使用技术。有研究表明教师对电子学习技术缺乏热情的原因为没有明确的制度指导以及缺乏在课程设计和授课方面的领导。在任何组织中,领导地位对于带来变革的任何努力都是至关重要的。要想成功地进行技术整合,必须考察教师和学校领导之间的感知关系。因此,学校领导的支持对于促进教师在教学中使用信息技术至关重要。