基于项目学习的高中生计算思维培养研究

建丹凤,王 帆

(1.江苏师范大学附属实验学校,江苏徐州 222100;2.江苏师范大学智慧教育学院,江苏徐州 222100)

计算思维作为一种独特的认识世界、解决问题、表达自我的思维方式,已经成为人们适应信息社会的必备技能。随着2019版信息技术教材的全面实施,意味着每一位教师都必须担负起以核心素养为导向的高中信息技术课堂教学改革的时代重任。计算思维作为信息技术学科核心素养之一,不仅是信息技术课堂教学走向内涵发展的关键指标,更是信息技术学科育人价值的不懈追求。普通高中信息技术课程标准(2017版)(以下简称新课标)倡导教师采用基于项目的学习方式,将知识建构、技能培养与思维发展融入到运用数字化工具解决问题和完成任务的过程中[1]。这与新课标中对计算思维培养要求不谋而合。

经过一轮轮围绕新课程标准的培训和学习,一线教师已经能够认识到计算思维培养和项目学习对信息课堂内涵发展的重要意义,但仍有教师对计算思维和项目式学习的理解流于表面,仅停留在字面意思的理解和揣测层面。在实际的教学中,许多一线教师在自主教学设计和课堂实践时仍是一筹莫展,在理论认识和课程实践之间存在着“断崖式”的心理天堑。如何充分利用项目学习的课程理念发展高中学生的计算思维?本研究试图在项目学习理念的基础上结合计算思维内涵特征来构建教学策略,开展教学活动,发展学生的计算思维。

一、相关概念

(一)计算思维

2006年周以真教授在《Computational Thinking》中正式提出计算思维后,国内外研究者们从不同的角度对计算思维进行解读,主要有三种不同的观点:一种是基于计算机科学的专业视角,强调计算机科学的基础性。如:布伦南(Brennan)和雷斯尼克(Resnick)提出的包括计算概念、计算实践和计算观点的计算思维三维框架。一种是基于分项能力表征下的功能性视角,侧重于对计算思维内部的解构与认识。如:新课标指出具备计算思维的学生,能够用计算机可以处理的方式形式化问题、抽象问题,建立模型、分析和组织数据、形成问题解决方案并迭代优化、解决方案系统化和迁移六个自能力[2]。另一种是基于跨学科、多领域融合的综合视角,将计算思维视为智能时代人类解决复杂问题的一种必备的工具性思维。如:以周以真教授为代表,将计算思维提升到与“读”“写”“算”同等重要的位置,视为21世纪必备的“4R”普适技能。陈国良院士则认为“计算思维是一种世界观和方法论,是一种通过科学建模,实现对自然世界和社会及人类行为的全面和深刻理解的一种更为深远和本质的内容”,将计算思维的内涵推向了人类智慧的更高、更远、更深处。

综合分析国内外研究者的观点,本研究认为对高中生计算思维的培养就是发展学生在面对问题情境时主动运用计算思维方法要素思考并解决问题的能力,逐渐凝合为学生的素养[3]。具体来说,就是在解决问题的过程中引导学生运用分解、算法思维、评估、抽象、概括、迭代等计算思维要素,按照明确问题、分解问题、抽象、绘制模型、算法开发、迁移的思维过程探究问题解决方案并实施,发展学生的计算思维。

(二)项目学习

项目学习(Project-based learning)是一种学习方式,给学生提供的真实且富有挑战性的复杂问题情境,推动学生在活动中进行问题解决、决策、实践以及反思[4]。项目式学习亦是一种建构性的教学方式,教师将学生的学习任务项目化,指导学生基于真实情景而提出,并利用相关知识与信息资料开展研究、设计和时间操作,最终解决问题并展示和分享项目成果[5]。

项目学习在很大程度上还原了学习的本质[6],强调学生面对项目问题情境时的问题解决能力,通过“思考-行动-反思-再行动”的迭代活动中建构新知和发展灵活的心智迁移能力。项目学习一般包含项目选定、方案设计、协作探究、形成作品、成果交流和项目评价六个基本步骤。

二、基于项目学习的高中生计算思维培养的教学设计与实践

(一)计算思维在项目学习中的体现

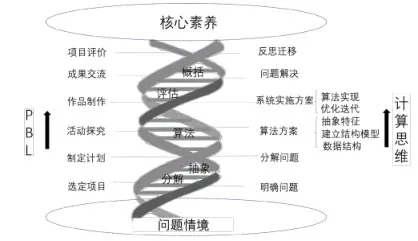

计算思维作为一种问题解决的思维活动和思维方式,需要在解决问题的过程中通过不断经历分析思考、实践求证、反馈调试而逐步形成。项目学习则是以真实的问题情境为切入点,设计丰富的项目活动推动学生持续的学习实践。新课标指出计算思维在解决问题时一般需经历明确问题、分解问题、抽象、绘制模型、算法开发、迁移六个思维过程,这与项目式学习的六个基本步骤趋同。因此,在信息技术课程中采用项目式学习培养高中生的计算思维是“表现与思维的有机结合,形式与内容的和谐统一”。[7]一方面项目式学习为计算思维的训练提供给了应用载体,另一方面作为项目式学习内在线索,计算思维丰富了项目式学习的理论内涵。本研究中项目学习方式的运用与计算思维过程之间的映射关系如图1所示。

图1 项目式学习与计算思维的“双螺旋”关系图

(二)基于项目学习的计算思维培养教学设计

在文献分析的基础上,本研究在高中信息技术教材(教科版2019年)中蕴含的“项目-任务-活动”项目式学习三层教学框架的基础上,提出了“项目-任务-活动-评价”四层结构的教学设计框架[8](如图2)。其中,第一层是项目层;第二层是任务层,以计算思维的一般过程为主线,将项目任务分解为六个相互递进的子任务,所有任务均指向项目问题的最终解决;第三层是活动层,将项目任务进一步细化为若干个简单易操作的学习活动,所有的学习活动都聚焦于相关任务的完成;第四层是评价层,通过项目评价带领学生回顾项目过程、总结经验、迭代完善项目活动。

图2 基于PBL的计算思维培养教学设计框架

1.项目引入—创设情境、明确问题

项目情境越贴近学生的生活、越有趣,项目任务要求越清晰就越有利于激发学生的学习兴趣以保持项目学习的动力。项目情境的描述和选择可以遵从以下几个方面:第一,在项目情境中蕴含相对完整的知识结构,让学生透过项目情境看到项目学习的成果。第二,让学生在“最近发展区”内做项目,项目情境应具有挑战性,让学生在“跳一跳,摘得到”的问题情境中增长智慧、体验成长的快乐、感受生命的明亮。第三,项目活动应该具有开放性,支持不同层次的学生扩展自己学习的广度和深度,允许学生创造性地学习和解决问题。比如,在《探究数据编码的奥秘》时,教师可以利用二进制的原理设计一个“心灵魔术”,邀请学生一起参与魔术,可以激发学生的学习兴趣、推动项目学习活动的开展。

2.项目分析—分解问题、抽象特征

分解是计算思维中最基本的方法之一,抽象是计算思维的核心本质。运用分解的思维方法可以帮助学生将复杂真实且具有挑战性的项目问题分解为一个个小的任务问题。运用抽象的思维方法可以帮助学生从真实复杂的问题情境中抓住问题的关键特征,通过对关键特征的分析和形式化表达有助于形成解决问题的方案。比如在“早起签到赚积分”项目中引导学生使用分解的计算思维方法,根据早起签到赚积分程序的功能要求,确定已知和所求结果之间所需的条件,将问题逐步细化分解为可理解、可表示、可解决的小问题,引导学生将数据条件进行抽象化表示(如表1)。

表1 问题分解及抽象特征示例

3.项目设计—建立模型、设计方案

学生根据分解的问题,建立问题解决的核心模型,制定项目问题的解决方案,细化解决问题的具体步骤和人员安排等,按照计划有条理地逐步攻克问题。制定的学习方案越详细越有助于项目的具体实施,方案内容应包含项目具体的时间计划和项目内容流程,时间计划是对项目学习各阶段开展所需的时间作一个整体的规划,内容流程是罗列需要完成的步骤和组员分工安排等。例如,在“停课不停学—颁奖会”项目的这一环节,学生根据小组的实际情况进行项目方案的设计(如图3)。

图3 学生方案作品示例

4.项目实践—协作探究、制作作品

运用计算思维方法和策略引导学生系统地解决项目问题,提供项目知识学习和资源的支持是这一环中教师主要工作。把握好教师和学生的定位,关系到这一环节的学习效果和质量,也决定着整个项目学习的成败与高低。通俗地讲,教师在这一环节不是一桶水的“知识灌溉”更不是自来水的“放任自流”,而是学生在探究项目问题解决过程中的思维“拐杖”和照亮黑暗的“灯塔”。随着项目开展,学生一般会经历“山重水复疑无路、柳暗花明又一村”的惊喜,在“为伊消得人憔悴,衣带渐宽终不悔”的坚持中,收获“众里寻他千百度、漠然回首那人却在灯火阑珊处”的喜悦与成长。

5.成果展示—分享交流、反馈评价

在成果展示环节,教师组织学生以小组为单位进行成果展示,在有些项目中可以根据情况将这一环节的组织交给学生,比如在“停课不停学—颁奖会筹划”项目中,可以让学生自己组织颁奖会,教师做学生的“帮手”,帮助学生购买和筹集颁奖会的奖品、名单打印等服务性工作。成果展示环节,教师要组织学生细心认真听取各组的汇报,遵守倾听礼仪,观察各组展示阶段的表现并进行评价。评价量表的使用可以帮助教师和学生更加客观地看到项目学习过程中的得与失。本研究参照高中信息技术课程标准(2017)《项目活动评价表》进行学生作品的评价。

6.项目跟进—反思迁移、拓展提升

在这一环节,教师引导学生将在项目中获得的方法和经验迁移至新的问题情境中,并为学生的项目迁移创设学习环境、预留迁移时间、提供资源支持。“迁移”既可以是对项目功能的进一步完善,也可以是将知识运用在新情境中。

三、基于项目学习的高中生计算思维培养的效果分析

(一)实验方案

实验选取X市一所创新实验学校高一年级的学生为实验对象。本研究通过设置对照组实验,在实验班开展《“停课不停学”颁奖会筹划项目》《“早起签到赚积分”程序设计》《揭开手机与电视同屏的面纱》项目学习,每个项目4课时,共12课时。利用问卷调查的方式收集并分析对照组班级项目学习前后学生的计算思维水平的变化,以验证基于项目学习的高中生计算思维培养教学设计策略的有效性。

(二)问卷编制

本研究中采用的计算思维前、后测问卷是根据CTS和CTS-K12改编的。CTS量表是阿玛西亚大学Özgen Korkmaz学者根据ISTE提出的计算思维理论框架,从创造力、算法思维、协作性、批判性思维和问题解决五个维度量化专科和大学生的计算思维水平,共29道题。CTS量表为李克特五级量表,以计分方式统计,1-5分别代表不同程度,其中1分表示非常不符合,2分表示不符合,3分表示基本符合,4分表示符合,5分表示非常符合。我国学者白雪梅和顾小清在此基础上做了适合我国中学生计算思维水平测量的改编,删除了7个不适合K-12阶段的题目,并对其语言表述进行了母语化的转意与润色,修改后的CTS-K12共有22道题。本研究的问卷在CTS-K12的基础上,进一步的细化和完善形成。计算思维的后测量表与前测量表的题号相同,仅对题目的表述进行了微调,将部分题目的前面增加了“通过这段时间的学习”,便于学生更好的判断量表的题目情境。

(三)数据分析

在实验前,向高一年级所有班级发放计算思维前测问卷,通过分析各班的计算思维水平、班级人数及男女比例情况,确定1班和5班分别作为实验班和对照班。在教学实验结束后,通过问卷星平台向实验班和对照班的学生发放计算思维水平后测量表,将实验前后测的结果进行统计分析(如表2)。

表2 实验班和对照班计算思维水平量表前后测结果

通过表2可以分析得出,实验前后实验班和对照班的计算思维水平的5个维度均发生了变化,呈现出增长的趋势。其中,在问题解决和协作性方面增长最为显著,批判性思维和算法思维次之,创造力的进步最小。表明了基于项目学习的计算思维教学设计策略对高中学生计算思维发展具有正向的促进作用,尤其在问题解决和协作性两个维度上提升效果明显[9]。需要关注的是,与计算思维最为密切相关的算法思维虽有所增长,但增长趋势缓慢,这也充分反映了对思维的培养尤其是对高中生算法思维的培养需要长期的教学坚持。

四、结语

本研究在文献分析的基础上,梳理了计算思维和项目式学习的内涵特征,构建了基于项目学习的高中生计算思维培养的教学设计策略,通过项目案例的实施以验证其有效性。研究发现:“项目-任务-活动-评价”四层教学设计策略对高中生的计算思维培养具有正向的促进作用,尤其是在问题解决和协作性两个维度上提升效果显著。同时需要认识到,对计算思维的培养尤其是对学生算法思维的培养需要长期的教学坚持。由于受到时间和研究者能力的限制,基于项目式学习的高中计算思维培养的教学设计策略及相关的教学案例仍需进一步深化和完善,以提高策略的推广价值。