龙凤呈祥诉求的必需

王俊杰,芦娟,张文秀

(甘肃省林业科学研究院,甘肃 兰州 730020)

汉字表现力极强,深刻影响着中国社会的方方面面。汉字源自象形文字,在甲骨文时代就已经发展成熟。甲骨文是典型的象形文字,每个字都是现实事物精练刻画。从甲骨文到现代汉字,其间虽然经过多次发展,在字形上仍能逐步追寻每个汉字的发展轨迹。这些轨迹就记录下了古人对现实事物的认识和思考。汉字属于一种表意文字,不是拼音文字,对口语具有强烈影响,使得每个汉字的读音在历史时期具有较强的稳定性,相对变化较小。这样又可以使现代人通过读音相同或相近的同源字追踪每个汉字的原始意义,从而探寻古人对现实事物的认识和思考。可以说,汉字不仅是记录语言的符号,更是一部历史写就的百科全书。

中国是较早进入农业文明的古国之一,早在新石器时代中国大地上便出现了原始种植业。中国的农业文明不同于古埃及、古巴比伦和古印度。后三者的农业文明均发端于大河流经沙漠形成的绿洲之中,通过原始灌溉系统而发展起来;中国的原始种植业则是依靠天然降水而发展起来。因此,中国古人对气候的认识更直接和深刻,集中体现在汉字之中。

1 需字阐释

在甲骨文中,“需”与“儒”是同一个字,读音与“乳”字相同。乳汁是人们婴儿时期的必需;“儒”指祭司,是掌握知识的人,同样为人们所必需。孔子说:“国之大事,唯祭与戎”,说得就是这个道理。

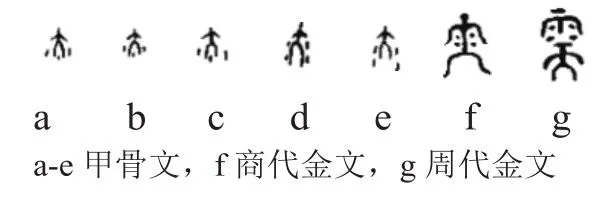

甲骨文“需”字像人沐浴濡身的形象(见图1a-e),是“濡”字的初文。经商代金文(见图1f,金文指刻在青铜器的铭文)到周代的金文,“需”字演变为人沐浴雨水的形象(见图1g,形象地说明,人们的所需就是雨水。值得注意的是,周人先祖一直重视农业生产,周人先祖是后稷,名弃。弃在孩童时期就喜欢种树种庄稼,长大后成为农业专家,被帝尧授以“农师”之官,指导民众生产。周人的另一个著名的祖先是公刘,公刘也非常重视农业生产,成为周人振兴的关键人物。周文王的祖父是古公亶父,同样重视农业生产,国力因此大增,为周人最终推翻商朝建立周朝奠定了基础。由此可见,周人将甲骨文“需”字改为“人沐浴雨水”形象,并非是由于错讹,而是出于雨水对农业的重要意义的考虑。

图1 需字形(引自徐中舒[1]878)

在篆文中,“需”进一步演变为由“雨”“而”二字上下组合而成。需,雨而,即“一切需要不过及时雨而已”。农耕文明中绝大多数生活必需品均源自农业生产,中国大部分地区都是雨养农业,离不开降雨。中国北方为秋雨型季风气候,在农作物生长的关键季节,春末夏初往往干旱少雨,此时风调雨顺就会丰收有望,吃穿不愁。胡厚宣统计,在发掘出土的十万多件殷商甲骨中,求雨或求雪有关的卜辞多达数千件[2],甚至商汤王亲自做牺牲祭品祈雨[3]。所以,“需要”归根结底就是雨水。正是这样的气候特点造就了中华民族喜雨盼雨关注雨的传统心理,苏东坡《喜雨享记》对此有描述,当时连旱后大雨三日,“官吏相与庆于庭,商贾相与歌于市,农夫相与忭(喜悦)于野,忧者以喜,病者以愈”。

这个“雨而”刻画的“需”字,正是中华民族亘古不变的一个祈祷辞,不求天上掉馅饼,只求上苍给予一个必需而适当的条件——雨水,自己便能创造一切所需。儒家学派倡导“尽人事,听天命”,其意义基本上包含在这个“需”字之中。

2 龙字阐释

“大旱之望云霓”,中国人对此深有体会,“久旱逢甘雨”更是被中国人列为四大喜事之一。在中华农业文明的主要发祥地——中原一带,大雨多从西北向东南席卷大地。风雨即倒,往往先自传来“轰轰隆隆”的隐隐雷鸣声,抬眼望去,北方天际如墨泼漆染,间杂着层层叠叠或弯弯曲曲的金色电光向南碾压而来。试想,大旱之中望眼欲穿的中华先民们知道大雨即将如注,该是何等快意!这种隆隆之声专属于风雨来临之前远处的雷声,而不是风雨大作期间的劈天炸雷。生活中的几乎一切都指望雨水的中华先民们,站在播种着希望的田野上,怎能不刻骨铭心地记下这个隆隆之声?又怎能不对隆隆之声无限崇敬呢?毫无疑问,中国先民会因此抽象出一个有形(闪电)有声(隆隆)的概念,并用拟声法将之命名为“隆”,年复一年地盼“隆”望“隆”,期盼“隆隆”之声送来甘霖。文字出现以后,先民们又创造出一个“龙”字专门表示这个概念,并读作“隆”。

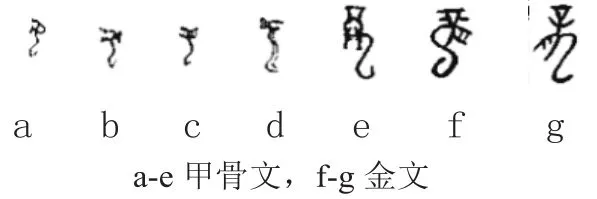

甲骨文“龙”字为兽首蛇身之状,头顶着一个表示弯曲尖刀的“辛”字符,见图2。

图2 龙字形(引自徐中舒[1]1260)

兽以狰狞威猛著称,尤其长有獠牙巨齿的猛兽。云层间放电形成的层状闪电照亮云团时呈面状,与兽的面部相似,甲骨文“龙”字中的兽首尤其着力刻画出牙齿,给人以苍天怒发的震撼力。蛇的身体呈条形;云层与地面放电形成的闪电也呈条形。蛇行走宛转曲折;条形闪电同样宛转曲折。蛇隐蔽在阴暗的地方,现身突然;条形闪电隐身浓密的云层之中,现身更加突然。蛇多剧毒,一击便会致人死命,非常恐怖,许多人甚至天生怕蛇;条形闪电同样极具威慑力量,闪电过后的雷声更加令人胆战之惊。人们见到猛兽或蛇时无不感到恐怖。甲骨文中用兽和蛇来形容龙,表示它是一种恐怖、敬畏的神秘力量。

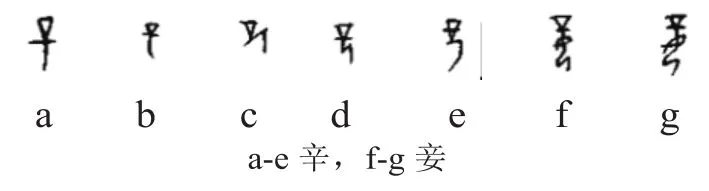

甲骨文“妾”字为头顶“辛”字符女性,见图3。康殷认为[4],甲骨文“童”字最初被刻画为头顶“辛”字符的男性。妾和童都表示被役使之人或被驱使执行某种事务的人。因此,“辛”字符号表示“被驱使”之意。甲骨文“龙”字头顶的“辛”字符具有同样意义,表示这是一种被驱使的力量,驱使它的是天,是古人心目中的最高神灵。有意思的是,在远神话传说中,龙确实被人驱使,如帮助大禹治水的应龙。天驱使龙干什么呢,自然就是古人所渴望的“兴云布雨”。

图3 辛、妾字形(引自徐中舒[1]228-230)

所以,甲骨文“龙”字表示这样一个概念:其一,它供天驱使;其二,它的声音是隆隆之声;其三,它的形象是闪电,头像走兽,身躯像蛇,隐身在云团之中;其四,它的工具是云团;其五,它的功能是接受天的旨意播洒雨水。古人如此刻画龙,意味着人们既惧怕它,又离不开它,要对它敬畏有加。

3 凤字阐释

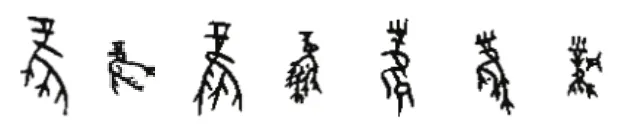

在甲骨文中,“凤”与“风”是同一个字,其字形是一只头顶“辛”字符的飞鸟,见图3。

“风”的读音是模拟四五级风吹过耳旁的声音,介于“呯呯”与“嗡嗡”之间。

图4 凤字形(引自徐中舒[1]427-428)

风没有具体形象,无从刻画其形状,聪明的古人便借用飞鸟的形象来刻画风。风与鸟相似:其一,鸟善鸣,风也善鸣,风是许多自然声音的创造者;其二,风与鸟在运动形式上都是不着地的飞行运动;其三,有些鸟为候鸟,季节性迁徙,风也有季节性;其四,有些鸟生活在草木茂盛的地方,突然飞起,转眼消失,在夏季强对流天气中的风则来无踪去无影。

与“龙”字一样,甲骨文“凤”或“风”头顶的“辛”字符也表示“被天驱使”的意思。

尽管不一定有风就有雨,但云雨必须依靠风来行走天下,风是推送云雨的自然力量,因此同样会被渴望雨水的古人所崇拜。

所以,甲骨文“凤”或“风”字表示这样一个概念:其一,它供天驱使;其二,它的声音是拂过耳旁的风声;其三,它的形象类似于飞鸟,来去无踪;其四,它的功能是接受天的旨意行云布雨。风既有柔顺的一面,也有威猛的一面,柔则清凉拂面,怒则飞沙走石、毁屋折树,同样值得敬畏。

4 龙凤呈祥

传统观点认为,龙和凤是古人虚构的神话动物,但这种虚构并不是一步完成的,而是逐步演绎的结果。由于社会生产力的发展,社会上出现一批远离农业生产的有闲阶级,这些人由于对龙和凤的感悟和体验远不如农民,而只看到传承下来“龙”和“凤”两个字,只看到两个字形中兽首蛇身和鸟形,便根据自己的理解对龙和凤进行美化和神化,最终将之推向神坛,把龙凤“兴雨送雨”的原始意象重重封闭在华丽威武的外表之内。再后来,根据“龙”字的兽首蛇身之形,将其附会为鳞虫之王,兽以威武雄壮著称,再进一步附会为帝王的化身;根据“凤”字的鸟形,把凤附会为百鸟之王,鸟以漂亮艳丽著称,进一步附会为天子后妃的化身,从而最终完成为对龙与凤的神化过程。

龙与凤都是源自中华先民对雨的期盼。在融合成统一的华夏民族之前,一些部族的先民注意到的是与雨俱来的隆隆之声,认为雨因隆隆之声而兴,神化为龙而崇拜之;另一些部族的先民则偏重于风雨同至,认为是风送雨而来,神化为凤而崇拜之。在民族融合的过程中,龙和凤被一起继承下来,成为中华民族共同的龙凤崇拜。伏羲和女娲是早于黄帝的两个神话人物,是中华民族的人文始祖,相传二人都是人首蛇身。由上述分析来看,伏羲和女娲蛇身并非地面上的凡蛇,而是空中的飞舞的金蛇神蛇,即闪电;相传说二人均姓“风”,也即“凤”。因此,伏羲和女娲既是龙又是凤,是风雨主宰的化身,带给子孙以丰收的希望。中国人自古以来信奉“龙凤呈祥”,龙凤呈祥的原始意义是风调雨顺,是“雨而”之必需,而不是一切需要。

5 结束语

中华民族从步入原始农业那一时刻,就开始了对自然气候的认识和思考,逐步深化,形成了丰富深厚的文化思想,指导、规范生产和生活,从而保证了中华文明绵绵五千年不绝。这些思想和认识至今仍然具有巨大的现实价值。在全球气候变暖的今天,气候振荡不定,对整个人类社会乃至全球生命支持系统潜藏着深重危机,这些与中华民族五千年文明的经历颇为相似。因此,需要人类社会从追求物质文明走向生态文明,寻求与自然和谐的发展之道。所有这些都需要对自然有更深刻的认识和思考,需要从中国传统文化中汲取营养。更应该像“需”一样,向自然诉求必需,不应过度索取。