鄂尔多斯盆地北缘什股壕气区盒2+3段沉积微相及其含气性研究

高照普

(中国石化华北油气分公司勘探开发研究院,河南郑州 450006)

目前,非常规天然气得到人们的日益关注,致密砂岩气已经逐渐成为天然气产量的主要增长点。与页岩气、煤层气等非常规气相比,中国近期在非常规气勘探开发中以致密砂岩气为先。致密砂岩气发育背景多样,以陆相与海陆过渡相为主,其层位分布与聚煤时期相对应,自晚古生代至新生代均有分布。鄂尔多斯盆地致密砂岩气主要分布在石炭系—二叠系陆表海的河流—三角洲沉积环境。盆地北缘下石盒子组储层作为致密砂岩气主力产层,砂体展布受古地貌控制,且沉积微相相变快,储层非均质性很强,物性受沉积微相控制,继而影响储层的含气性。通过井—震结合的印模法恢复研究区早石炭世古地貌特征,分析盒2+3 段沉积体系的“源—汇”系统,归纳沉积体系的岩相类型、岩相组合及垂向沉积序列,明确有利沉积微相的展布特征,并进行致密砂岩气储层含气性分析[1]。

1 区域地质概况

鄂尔多斯盆地为中国第二大沉积盆地,面积可达37×104km2。从现今构造形态上来说,该盆地可划分为6个二级构造单元:天环坳陷、晋西挠褶带、伊盟隆起、伊陕斜坡、西缘逆冲带以及渭北隆起[2]。研究区什股壕气区锦66井区位于鄂尔多斯盆地北缘伊陕斜坡带上,构造复杂,三级、四级断裂发育,主要目的层古地貌变化大,沉积类型多样,下古生界主要发育冲积扇、辫状河、三角洲沉积相[3]。

2 沉积特征

2.1 古地貌刻画

研究区位于盆地北缘山前带,上古生界沉积前,古地貌呈“隆凹相间”的特征,砂体呈“窄河道辫状河”特征[4]。这种复杂构造与窄河道的特征,是气藏规模小的原因之一。

在陆相环境中,沉积物从山区山口冲出。在平缓的冲积平原上形成的冲积扇—辫状河沉积体系中,古地貌起伏控制了河流相及冲积相的分布。尤其是在河流相发育的冲积平原上,古地貌及物源供给控制了河流相砂体的展布与构成特征,进而制约气藏单元的构成与分布。

采用印模法来刻画古地貌,基本原理为:古侵蚀面是一个地形高低起伏不平的面,上覆地层将按照填平补齐的原则进行沉积充填。由于地层是逐层加积形成的,因此,在古侵蚀面上地势低洼地区的上覆地层厚度较大。相反,地势较高地区的上覆地层则较薄。所以利用古风化壳上覆充填沉积的标志层至侵蚀面厚度等值线图的反等值线来表征古地貌形态[5]。

什股壕气区面积较大(超过1 000 km2),钻井分布不均,钻井密度不够。因此,利用钻井资料进行古地貌恢复,不能满足对什股壕气区下石盒子组的开发评价需要,宜在钻井精细标定地震剖面的基础上,采用井震结合进行古地貌恢复(图1)。

图1 什股壕气区早石炭纪古地貌Fig.1 Carboniferous paleogeomorphic of Shiguhao gas area

在盒2+3段沉积时期,整体上什股壕气区已经准平原化,地形起伏总体不大,为向南倾斜的低缓斜坡,其中,东北部为公卡汉凸起,西边有规模较小的次级凸起。凸起之间夹有洼地,洼地内部存在规模较小的高地和洼地。整体上来讲,下石盒子组中的盒2 和盒3 段为一套连续沉积的碎屑岩沉积物,厚度相对协调变化,适合采用印模法研究微古地貌。从杭锦旗地区盒2+3 段的区域古地貌图上可见什股壕气区整体上呈现出北、西北和东北面高,南面低,隆凹相间的格局。

什股壕气区盒2段地层厚度总体介于20~60 m,平均40 m;盒3 段地层厚度总体介于25~60 m,平均42 m。因此,盒2+3段地层沉积时期的古地貌表现为整体平缓,西、北东、北等整体较高,发育低幅隆起,南面整体平缓,隆凹相间。整体呈现“两洼两隆”的格局,具有一定的继承性。从地貌走向来看,什股壕气区的西面,地貌走势为北西—南东向;东面的走势为北东—南西向,在南面巴彦布拉斜坡(低洼)之处汇合,整体向南分流分布。在隆起上多发育辫流水道及河漫沉积微相,沿低洼之处多为辫流水道主体发育。

2.2 岩相特征及岩相组合

2.2.1 岩相特征

岩相为一套具有独特岩性、颜色及沉积构造的岩石单元。岩石相反映的是在特定沉积环境及沉积条件下的沉积产物,其不同岩石相的组合能够反映不同的沉积微相,因而岩石相是沉积微相研究的重要基础[6]。

什股壕气区的下石盒子组盒2+3 段的区域沉积背景为辫状河沉积体系,其中流体的流型较为复杂,以与牵引流有关的辫状河沉积为主,但普遍发育与重力流有关的洪水泥石流沉积[7],主要发育各类砾岩、砂砾岩、砂岩、粉砂岩及泥岩相(表1)。

表1 什股壕气区下石盒子组岩石相类型Table 1 Lithofacies types of Lower Shihezi Formation in Shiguhao gas area

1)杂基支撑的副砾岩相(Gmms)

块状杂基支撑的副砾岩相为洪水期泥、砂、砾混杂搬运,洪水减退流速减缓时泥、砂、砾混杂沉积所形成的,包括两种类型:①泥、砂充填于砾岩石间形成基质支撑的副砾岩相;②全部由泥质支撑的副砾岩相。

副砾岩相最终是由泥、砂充填基质支撑还是泥质充填支撑,与洪水期物源供给、洪水的黏性有关。一般来讲,由于与洪水有关的泥石流,黏度较高,具有强度,流体性质属于塑性流,可以搬运较粗的砾石,分选较差。随着泥质含量的降低,洪水黏性降低,洪水泥石流逐渐可以转化为牵引流沉积[8]。

2)洪泛成因的含砾粗砂岩相(Scfg)

洪泛成因含砾粗砂岩相以灰白色含砾粗粒砂岩为主,砾石含量(体积分数)大于15 %,其中常有漂砾。根据砾石含量、大小以及砂质含量变化,洪泛成因含砾粗砂岩相可分为正、反韵律,形成向上变粗或变细的递变层理[9]。

研究区下石盒子组盒2+3段沉积时,除广泛发育洪水泥石流沉积以外,主体仍为正常沉积作用下的牵引流沉积。

1)颗粒支撑的正砾岩相(Gms)

灰白色,砾石粒径大小混杂,直径最大可达10 cm 以上。磨圆主要为次圆,分选中等。砾石存在一定的定向,反映牵引流的特征[10]。粒间充填为粗砂或中砂。沉积相主要为河道底部滞留砾石沉积,与下部泥岩或粉砂岩之间存在冲刷面。颗粒支撑的正砾岩相特征表现为岩性以中、细砾岩为主。该岩相砾石磨圆度好,分选度差,沉积构造主要有块状层理、递变层理(正或反)、平行层理、板状层理、槽状层理。

2)块状层理(含砾)粗砂岩(Sgm)

以浅灰色(含砾)粗砂岩为主,部分(含砾)中砂岩,因粒度较粗,层理构造不明显[11]。反映牵引流中高水流能量的产物,在目的层段广泛发育,一般发育在心滩砂坝微相。

3)平行层理粗砂岩相(Sp)

以浅灰色粗砂岩为主,部分中砂岩,平行交错层理发育。平行层理主要反映牵引流高水流能量的产物,一般发育在心滩的中下部。

4)槽状交错层理粗、中砂岩相(St)

以浅灰色粗砂岩为主,部分中、细砂岩中发育槽状交错层理。槽状交错层理砂岩主要反映牵引流中低水流能量的产物,在目的层段广泛发育,一般发育在心滩砂坝微相上部[12],也可以发育在河道充填中。

5)板状交错层理粗、中砂岩相(Spl)

以浅灰色粗砂岩为主,部分中砂岩,板状交错层理发育。板状交错层理主要反映牵引流中高水流能量的产物,与槽状交错层理发育位置相当,一般发育在心滩砂坝微相[13],Spl也发育在河道充填中。

6)波状—水平层理细砂岩相(Sfw、Sfh)

以浅灰色粗砂岩为主,部分中砂岩,板状交错层理发育。板状交错层理主要反映牵引流中高水流能量的产物,与槽状交错层理发育位置相当,一般发育在心滩砂坝微相,Spl也发育在河道充填中[14]。

7)泥岩相(M)

泥岩颜色包括棕红色、杂色、褐色,页理不发育,部分泥岩较破碎。泥岩颜色反映研究区为氧化环境,为河流相地层。

2.2.2 岩相组合

1)洪泛性辫流水道+心滩岩相组合

该类组合比较常见,代表河道发育的初期,主要发育近源的洪水泥石流沉积,泥质及砂泥混合支撑,颗粒的分选磨圆较差,后期随着洪水密度下降,流型逐渐转化为牵引流,形成砂基支撑的砾岩,可见交错层理[15],表明后期水流对前期泥石流的改造(图2)。

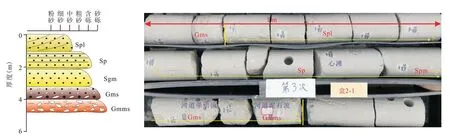

图2 洪泛性辫流水道+心滩微相沉积组合(J82井,盒2段)Fig.2 Flooding braided channel+heart beach sedimentary microfacies assemblage(Well-J82,He-2 Member)

2)牵引流型的辫流水道+心滩岩相组合

该类组合主要为Gms—Sgm—Sp—Spl,心滩底部为块状砂砾岩相(Gms),可见不清晰的正韵律,砾岩分选磨圆较好,砂基支撑,可见交错层理,底部可见冲刷面构造,代表高速水流下的砂泥岩沉积[16]。心滩中上部发育块状层理(含砾)砂岩相(Sgm)、平行层理砂岩相(Sp)和板状交错层理砂岩相(Spl)(图3)。

图3 牵引流型辫流水道+心滩微相沉积组合(J68井,盒2段)Fig.3 Traction flow braided channel+heart beach sedimentary microfacies combination(Well-J68,He-2 Member)

3)河道充填岩相组合

河道充填岩相组合主要为Sm—St,河道充填粒度比心滩细[17],岩相为块状层理砂岩相(Sm)和槽状交错层理砂岩相(St)(图4)。

图4 河道充填岩相组合(J33井,盒2段)Fig.4 Channel filling lithofacies combination(Well-J33,He-2 Member)

4)河漫沉积岩相组合

河漫沉积岩相组合为越岸沉积发育薄层的水平层理泥质粉砂岩相(Fh)和沙纹层理粉砂岩[18]、泥质粉砂岩相(Fl)和块状层理粉砂岩、泥质粉砂岩相(Fm)[19],河漫沉积主要发育块状泥岩相(M)。

2.3 单井沉积序列

依据上述沉积微相划分方案,以J66 井、J68 井、J81 井、J82 井、J84 井、J97 井、J102 井、J145 井口取心井资料、岩屑录井以及单井测井曲线资料为基础,划分单井沉积微相,以J68井为例。

J68 井的盒2−1、盒2−2 小层发育辫状河沉积体系,多期河道叠加,主要发育辫流水道、心滩和河漫沉积微相。辫流水道微相沉积主要为砂砾岩,底部可见冲刷面构造。辫流水道分为砂质充填和泥质充填,盒2−1 小层的辫流水道为砂质充填,底部发育大套厚层河道滞留砾石沉积,顶部发育中砂岩,见平行层理,充填厚度约15 m;盒2−2 小层的辫流水道也为砂质充填,底部也发育滞留砾石沉积,向上发育泥岩和细砂岩,见平行层理和板状交错层理,充填厚度约10 m。心滩微相岩性主要为含砾粗砂岩、含砾中砂岩、中砂岩、细砂岩,可见平行层理和板状交错层理,单期心滩厚度介于0.8~3.5 m。河漫沉积岩性主要为棕褐色、紫褐色和灰色泥岩(图5)。

2.4 沉积相展布

2.4.1 沉积相垂向展布

通过研究区盒2 段—盒3 段由东向西垂直于河道的4 条沉积剖面,分析垂向沉积特征。由盒2 段到盒3 段总体上表现出基准面上升,可容纳空间减小,物源供给减小,单河道砂体规模减小,由“砂包泥”变为“泥包砂”的特点。其中,研究区盒2−1小层测井曲线以光滑箱形、齿化箱形为主,反映该时期水动力较强;纵向上多期辫流水道和心滩沉积叠置,砂岩厚度大,单砂体平均厚度9.8 m,泥岩较薄,具典型的“砂包泥”特点。研究区盒2−2 小层沉积期基准面上升,水动力较盒2−1 小层沉积期减弱,测井曲线以箱形、钟形和指形为主,纵向上以单期辫流水道和心滩沉积为主,单砂体平均厚度7.6 m,河漫沉积较盒2−1小层沉积期更发育,总体表现为以砂质沉积为主、泥质沉积增多的特征。

研究区盒3−1 小层沉积期基准面继续上升,水动力较盒2−2 小层沉积期明显减弱,测井曲线以指形、钟形和低幅箱形为主,单河道砂体孤立式分布,单砂体平均厚度6.7 m,河漫沉积发育,呈“泥包砂”的特征(图6)。

2.4.2 沉积相平面展布

什股壕气区工区面积超过1 000 km2,但是井控程度低,针对盒2 和盒3 段的狭窄河道砂体,仅依靠钻井资料是不可能控制小层砂体展布的,所以必须井震结合,采用多种技术手段相结合来综合预测小层砂岩厚度[20]。主要采用井震约束条件下,采用属性切片、波形指示反演及切片技术,以及在地震正演基础上的波形定性分析的方法,进行综合预测。

根据古地貌、地震属性、砂体空间分布规律,结合水平井资料、储层预测、测井相、现代沉积模式、砂

体叠加和分布模式等,勾画沉积相带。盒2+3段总体上表现为砂体呈近南北向条带状展布,西部地区为北西—南东向分布,砂体分布在低幅沟谷内。垂向上,随着基准面上升,可容纳空间减小,物源供给减小,水动力减弱,河道规模减小,侧向连续性降低。

通过地震属性特征及砂体空间分布规律明确各小层河道特征及规模:盒2−1小层沉积时期物源供给充足,水动力强,由于河道频繁的侧向迁移和改道,而形成较宽的辫状河砂体。单一辫流水道宽度为1.5~2.6 km,平面上呈北西—南东向展布,河道之间交叉连片沉积,砂体侧向拼接,横向连续性好。心滩发育规模大,位于河道中心部位(图7a)。盒2−2 小层沉积时期发育辫状河沉积,但辫流水道规模和心滩规模较盒2−1 小层减小,单一辫流水道宽度为1.1~1.9 km,平面上呈北西—南东向展布,河道之间交叉连片沉积,砂体侧向拼接,横向连续性较好(图7b)。随着基准面继续上升、物源供给减弱,盒3−1 小层沉积时期该区辫状河规模和心滩规模明显减小,单一辫流水道宽度为1.0~1.5 km,平面上呈北西—南东向展布,河道之间交叉连片沉积,砂体侧向拼接(图7c)。

图7 什股壕气区盒2+3各小层沉积相Fig.7 Sedimentary facies of each small layer of He2+3 Member in Shiguhao gas area

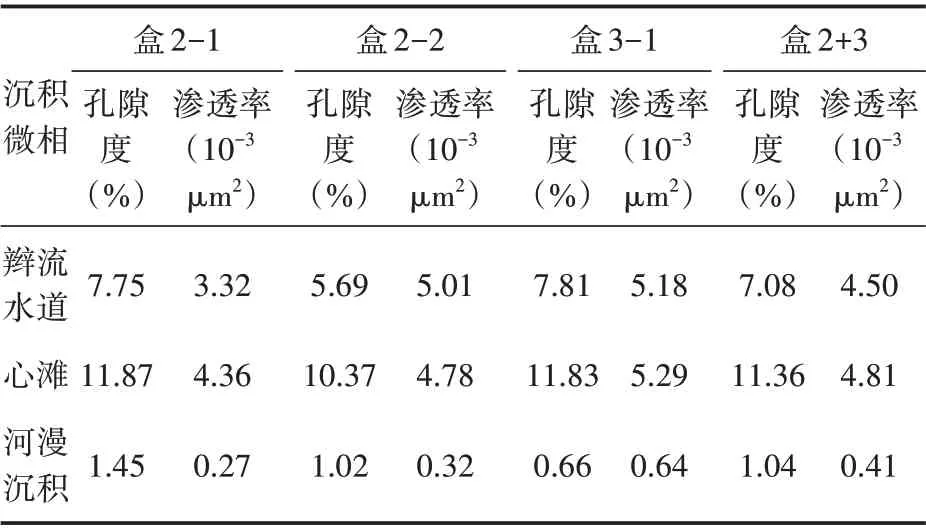

3 沉积微相物性特征

什股壕气区下石盒子组沉积相研究表明,沉积相以山前带窄辫状河沉积为主。其中盒2+3 段主要为辫状河沉积,在普遍辫状河发育的基础上,可见不明显的二元结构,具有轻微的曲流化特点。沉积微相主要发育心滩、辫流水道和河漫沉积微相[21]。

统计表明,心滩微相储层物性最好,其次为辫流水道微相,河漫沉积微相物性最差,为非储层(表2)。

表2 什股壕气区下石盒子组不同沉积微相的物性统计Table 2 Statistical table of physical properties of different sedimentary microfacies of Lower Shihezi Formation in Shiguhao gas area

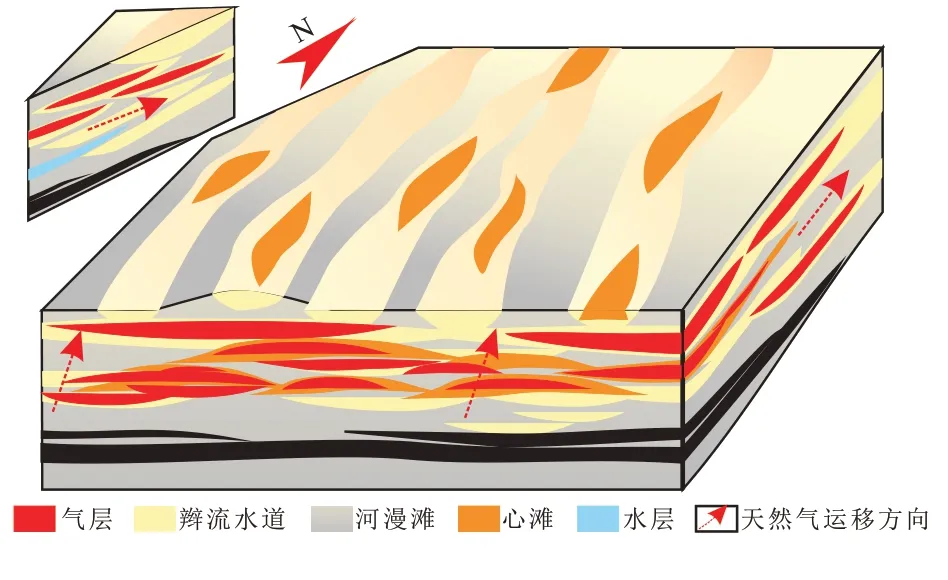

4 沉积微相含气性

对研究区150 多口直井含气砂体沉积微相统计表明,含气砂体主要为辫状河心滩砂体,辫流水道砂体及两者的组合砂体。从钻遇含气砂体的统计结果来看,心滩、辫流水道及其组合砂体在盒2+3 段的样本个数分别达到49,15,62 个,所占比例分别为39 %、12 %、49 %(图8),说明辫流水道微相不是研究区内的主要含气微相,而与心滩沉积微相有关的砂体明显含气砂体数较多,是开发的主要目的砂体。原因是心滩砂体叠置发育,储层规模大,粒度较粗,岩性较纯,物性较好,而辫流水道碎屑颗粒分选差,物性差,且常与河道边部泥岩互层,储层连通性较差。

图8 什股壕气区沉积微相含气性样本统计Fig.8 Statistics of gas bearing samples of sedimentary microfacies in Shiguhao gas area

通过对沉积特征、砂体厚度、砂体含气性、天然气运移通道等分析认为研究区心滩及辫流水道沉积砂体在平面上复合连片,垂向上相互叠置,而且孔隙较为发育,具有形成大规模优质储集层的潜力。考虑生、储、盖、运等条件,认为勘探开发的重点应当放在这种发育大量河道砂体的部位(图9)。而上部巨厚的泥岩盖层以及伊陕斜坡的构造稳定性均有利于气藏的后期保存。上述几个成藏要素在空间和时间上的有效配置、共同作用,形成了现今盒2+3 段气藏充注程度较高的格局。

图9 不同沉积微相成藏富集模式Fig.9 Reservoir accumulation and enrichment modes of different sedimentary microfacies

5 结论

1)下石盒子组沉积时古地貌背景相对平缓,尤其是盒2 和盒3 段沉积时期,整体上体现为北、西北和东北面高,南面低,隆凹相间的格局。

2)盒2 段和盒3 段辫状河沉积相主要包括心滩、辫流水道、河漫沉积3种微相类型。

3)沉积相及微相分布受古地貌控制,在古地貌隆起区主要发育辫流水道、河漫等微相,砂体较薄,平面上零星分布;而在古地貌沟槽内,河道砂体厚、砂体层数多,垂向叠加。

4)心滩微相储层物性最好,其次为辫流水道微相,河漫沉积微相物性最差,为非储层。含气砂体主要为辫状河心滩砂体,或者心滩与辫流水道的组合砂体。