谈谈徽州古戏台

□ 张 可

徽州之名,很多人都不陌生,因徽州温婉细腻的景色之美,也因名噪四方的“徽商”声誉。自古便有“无徽不成镇”一说,明代中叶以来,徽商的蓬勃兴起,让徽州地区积累了一定的财富。徽州人有爱戏的传统,在有了充足的财力支持后,这份爱戏之心也得以进一步体现,搭台唱戏以为常事,徽州地区的戏曲文化也随之迅速繁荣起来。跟我国其他地方一样,徽州最初进行剧目演出或是为了祈求丰收、祭祀鬼神等,但随着文化的发展,时代的演变,戏曲演出开始有了更加丰富的含义。乡村地区,众多民间戏曲班社在这样的文化背景下应运而生。徽州很多地方地处山区,连绵不断的高大山脉造就了它钟灵毓秀的四时风光,也造成了区域交流的不畅,农民的业余生活相对单调。于是在冬日农闲时,戏曲演出便成了最为普遍和常见的休闲娱乐活动。与之相应,徽州古戏台成为戏曲文化进一步延伸的载体。

走进徽州地区即可发现,古戏台的影子随处可见,但若要论徽州古戏台保存最为完好的地区,当属祁门县新安乡和闪里镇一带。该地区有11 座明清时期的古戏台,其中新安乡8 座,闪里镇3 座,现保存完好的有10 座,于2006 年被国务院批准为全国第六批重点文物保护单位。这些戏台极富地域特色,精致的设计,巧妙的布局令人惊叹。祁门古戏台群建筑风格各异,既有中国民间古朴的建筑风格,又体现出古徽州的乡村文明与风土民俗。该地集中成片的古戏台群,反映出明清时期祁门戏曲演出之频繁,戏曲文化之繁盛,不愧连明代戏曲理论家潘之恒都曾叹道:“从来迎春之盛,海内无匹,即新安亦仅见也。”

一、宗祠里的戏台

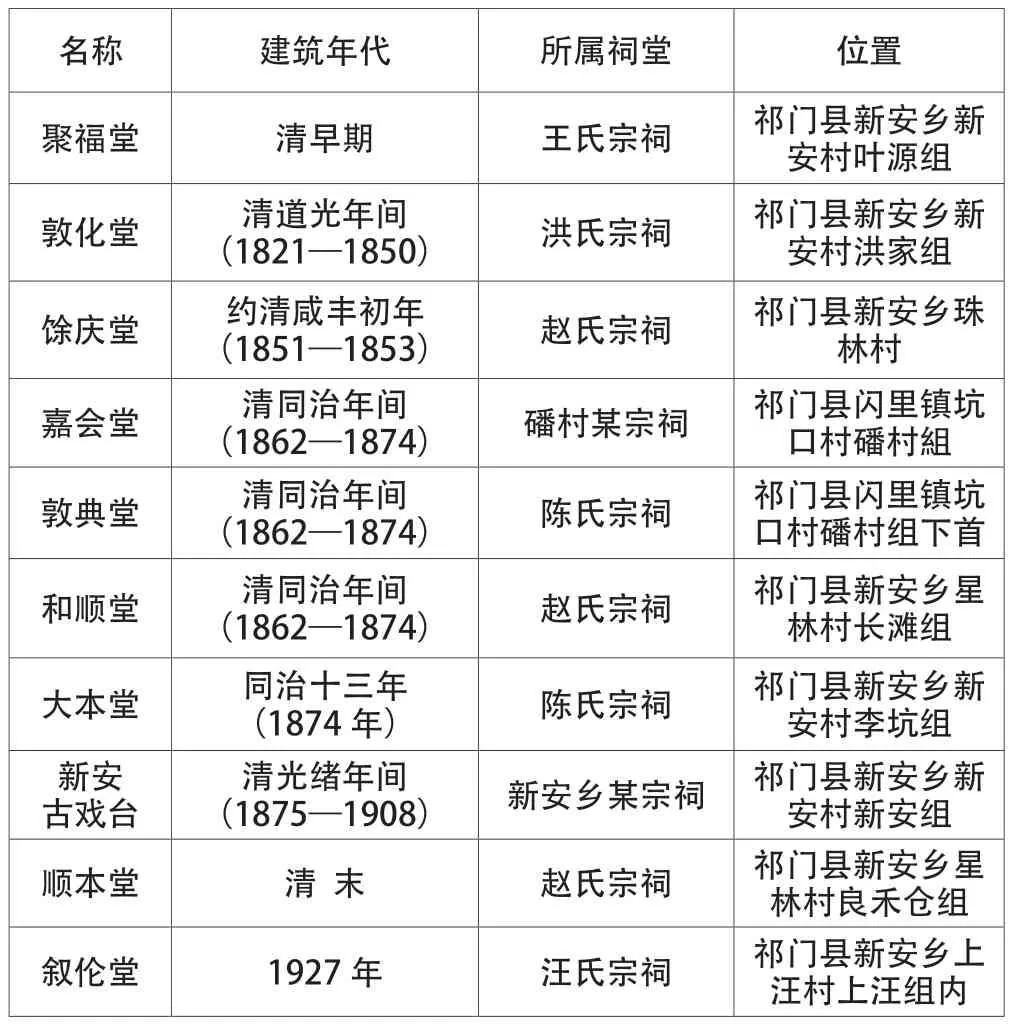

不同于我国其他地区的古戏台,祁门古戏台有着它不可忽视的独特性,即多建于宗祠之中,它们是依附宗祠而存在的,有着更为复杂的文化意蕴。现存的祁门古戏台具体情况如下:

综上可知,祁门古戏台多建于明清时期,以清末为高峰,与宗祠共生,是宗祠中不可或缺的一部分。徽州宗祠是徽派建筑的代表之一,一般来说建筑精美、规模较大,是徽州文化的重要组成部分。宗祠是维系家族建制的重要场所,在宗祠之中修建戏台,是独具特色的“徽州形制”。

徽州古祠堂一般构建形式为三开间或五开间,进深为三进两明堂,即前进门厅、中进享堂、后进寝堂,相隔天井两边为廊庑。戏台位于祠堂前进,与享堂、寝堂相对,布局上左右对称,分为前、后台两个部分。前台三开间,中部为明间演出区,面积较大,次间为文、武场乐间,稍间为回廊。从类型上看,戏台一般分为“临时台”和“万年台”两种,“临时台”即是一种可拆卸的活动舞台,“万年台”以砖砌底基,木柱支撑,常年用于演出,祁门古戏台群以“万年台”为主。戏台与祠堂共外墙和屋顶,上端有马头墙,房梁有精美石雕,故从外部一般难以看出内有戏台。

祁门古戏台群中建筑最为精美的当属馀庆堂古戏台,它位于祁门县新安乡珠林村赵氏祠堂内。珠林村四面环山,郁郁葱葱,一条名叫“龙溪”的小河蜿蜒绕村而过,故该戏台又名“龙溪天水万年台”。赵氏祠堂约建于清咸丰初年(1851-1853),戏台建造稍晚或是后人修缮,真正落成于清同治年间(1862-1874),距今已有一百多年的历史。赵氏祠堂建筑面积504 平方米,戏台和观戏楼占地面积136.72 平方米。祠堂前进即戏台,有两层,高2 米,分前台和后台两部分。前台又分正台及两厢,正台为表演区,两厢为乐队、锣鼓伴奏所用,戏台正立面制作工艺讲究,斗拱、内外额枋、斜撑、月梁等雕刻着各种精巧的人物、戏文、花鸟等图案,天花为藻井式,具有较好的传声、扩声效果。整个戏台装饰性很强,富有感染力。戏台一层、二层平面形制相同,为长方形,南北长,东西短。一层地面至二层台面,一层为泥地面,二层为杉木拼镶台板,戏台一、二层间建有楼梯,可登至南北廊庑二楼。两侧廊庑俗称观戏楼,即为现代意义上的雅间、包厢。观戏楼上雕刻有精致的隔扇棂花窗和精美的花鸟和人物故事浮雕,精致美观且不挡视线,方便观看戏台上的演出。戏台的梁柱顶部均有镂空的木雕,所刻的花鸟鱼虫、人物等均栩栩如生。从外部看,四檐飞翘,错落有致。该戏台的后台藏匿于祠堂的大门楼中,意味着人们进出祠堂须从低矮的台板下穿过,这是该戏台有别于其他戏台的特别之处。戏台和祠堂在巧妙布局中完美融合,互为依托,从布局设计上看匠心独具,精巧绝伦。

二、戏台中的文化

宗祠中修建戏台,是将祠堂的宗族教化功能和戏台的娱乐功能有机结合在一起,这种组合方式非徽州独有,但对一个家族来说却有着重要意义。《徽州府志》载:“徽州保界山谷,山地依原麓,田瘠确,所产至薄,大都一岁所入,不能支什一。小民多执技艺,或贩负就食他郡者,常十九。”地处山区,耕无良田,外出经商是徽州人的普遍谋生方式。古代水陆交通不便,重回故乡实是难事,距离使得徽州人的家乡情结和宗族观念十分浓厚。在这种宗族观念的影响下,徽商外出挣得银钱后,一是用于教育后代,勉励他们勤奋好学,将来谋取功名;二是回乡修祠,告慰祖先,承续香火。传统的儒家思想在徽州人心中打下了深深的烙印,使得讲求忠孝礼仪成为了众多徽州人祖传的家训,宗族文化成为徽州文化中不可分割的一部分。

在宗祠中搭建戏台,一来维系了宗族间的血脉传承,以祠堂作为宗族后人联系的纽带。每逢宗族活动时,通过搬演剧目的方式来加强族人间的沟通和情感交流。且戏台设在宗祠之中,演戏时只需打开享堂的隔门,戏台便可正对祖宗牌位,大有后人与祖宗共赏同乐之意,这种形式使族人在感到宗族荣耀的同时也会产生归属感。二来祠堂也是一个宗族的执法场所,每当家族中有要事相商或是要对族人进行惩戒时,祠堂都是首选之地,正因如此,徽州地区有“罚戏”一说。所谓“罚戏”即族人乡民违反族规乡约后的惩罚,罚其出资请戏班演戏;诉讼后,也常令败诉者罚戏,以期起到惩戒的作用。这种罚戏演出,将冷漠的执法与热闹的戏曲演出有机结合,借助剧目演出这一娱乐方式,寓教于乐,在平静祥和的氛围中起到了警醒世人的教化作用。宗族中的其他大事,如祭祀祖先、婚丧嫁娶等,也均是在祠堂中进行,这些活动结束后戏曲演出仍是必不可少的环节。故一般在古徽州,有宗就有祠,有祠就有台。戏台的文化功能由此进一步延伸,既娱乐了世人,又与宗族礼法紧密结合。

当时的戏曲表演中,演出最多的还是目连戏。目连戏是祁门传统剧目,据考,在明代万历中期,祁门地区的目连戏演出活动已十分频繁。祁门目连戏的演出一般都与庙会、迎神、祭祀等活动有着或多或少的关系,具有一定的宗教性和严肃性。演出旨在“高台教化”,劝导人们要向善从善,维护当时的伦理纲常和意识形态。祁门的目连戏班多以宗族为单位,即一个班社均由同宗同族的人组成,家族传承的形式最为常见。这种宗族戏班形式,也与祠堂中修建古戏台的形式巧妙呼应,体现出宗族文化在徽州文化中的重要地位。

徽州古戏台代表的不仅仅是粉墙黛瓦的徽州风光,其中更蕴含了余韵悠长的徽州戏曲文化,是徽州文化的重要组成部分。现存的祁门古戏台群,随着时间的推移而历久弥新,是我们进一步了解徽州地区戏曲文化发展的珍贵文物史料。

馀庆堂

馀庆堂戏台梁柱上刻雕

馀庆堂梁柱上人像刻雕

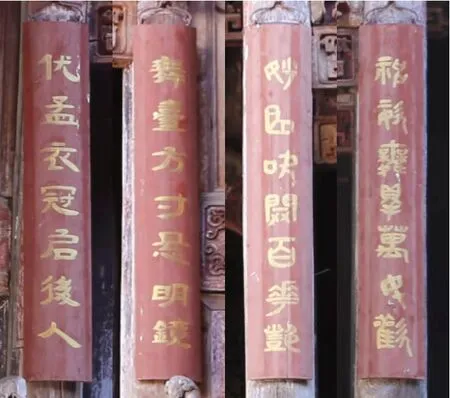

馀庆堂戏台台柱上对联

馀庆堂戏台全貌