实体特效技术在战争电影里的技术创作与应用

薛 松 吴亚楠 范雨乔

(笨鸟视觉(北京)文化有限责任公司,北京 101400)

1 追根溯源战争电影技术创作的四个发展阶段

1.1 第一阶段:剧情为主

尸体假肢在电影创作中属于戏用道具,起到推动剧情发展的作用。早期战争电影因受技术发展的局限,没有色彩传递的画面缺乏真切感带来的视觉冲击力。作为为观众呈现真实战场场景不可或缺的技术手段之一,特效化装萌芽于1912年,形成期在1930年代,这个时期的战争电影多是在突出剧情内容的创作及演员表演。如好莱坞历史上第一部长片战争电影《一个国家的诞生》(1915),在默片时代依然能靠其精彩的剧情内容扣人心弦。即便受到技术限制,该片在展示战争场面时依然呈现出战争全貌和局部的细节,特别是大战后战场上的情形,不仅展示了战场环境的残酷性,也调动了观众的视觉感官。但由于这一时期的实体特效技术不够成熟,在表现战场死伤时形式比较单一,依据当时真实的战时照片记录,由真人演员扮演死尸,所以在真实层面上有所缺失。这一时期极具代表性的作品还有《党同伐异》(1916)、《西线无战事》(1930)等。

1.2 第二阶段:全景式军事战争片为主

从1927年有声电影的出现,到1935年彩色胶片的发明,电影艺术又进入一个新的发展阶段,声音和色彩促使电影表现力更趋于自然。电影从此进入了在艺术上精益求精的阶段,不再是单纯的娱乐品,而是具有极大社会影响的艺术门类。电影作为书写历史和体现群体价值观的载体,有超越媒介技术和文化宣传层面的深远传播影响,电影逐渐开始突出表现战争进程中的重大事件和重大战斗,详细展现军事武器及战略战术,战争画面偏向于全景展示。此类电影如教科书般准确、细致,不仅有较高的史学价值,还有一定的军事学价值。这一时期代表作品有《解放》(1971)、《围困》(1974)、《莫斯科保卫战》(1985)等。此类全景式、史诗级战争电影规模宏大、气势非凡,表现层面一般分为敌我双方大本营、敌我双方各级指挥部、基层战士和普通百姓、敌后战线几个部分。

1.3 第三阶段:真实为主

后来的战争电影不同于全景式战争电影,聚焦点从全面战争转为局部战争,从气势恢宏到人性反思。大多具有人文色彩的战争影片改编自文学作品,作者的思考深度为电影注入了思想,深切地反思了战争的本质。影片着重描述普通士兵,镜头聚焦于小人物,故事性更加生动,如《现代启示录》(1979)、《猎鹿人》(1979)、《野战排》(1986)、《细细的红线》(1997)等都是从“战争的反人类性”层面反思战争,通过对大量尸体假肢的创作运用,体现战争对生命的毁灭以及对人精神世界的摧残。

到了1990年代,斯皮尔伯格的《拯救大兵瑞恩》堪称为真实电影的奠基之作,是战争电影史上里程碑式的作品,它不仅有战争的宏伟也有人性的诠释,开场的诺曼底登陆到各种猎奇的战伤战死的伤情设计,到尸体假肢、残肢断臂遍布沙滩的惊心过程,再到鲜血与死尸交织浸染的诺曼底海滩,我们可以看到尸体假肢这类实体特效技术的进步为战争电影表现手法起到点睛之笔。

1.4 第四个阶段:数字特效与实体特效的结合

好莱坞战争电影不仅是美国战争的写照,也是电影科技的试验场,而电影拍摄的要求也在一定程度上促进了电影科技的进步。1992年,数字技术融入电影拍摄,实体特效技术与数字特效技术的结合,取长补短,相得益彰,不仅更加真实直观地再现了战争,也丰富了人物情绪的刻画,推进剧情内容的发展。如《阿甘正传》里丹中尉越战后被截肢的腿,便是CG绿幕加实体特效的假肢模型合成。笨鸟视觉技术团队也在战争电影实践过程中不断尝试用实体特效技术与数字特效技术结合,在影片《长津湖》拍摄过程中,我们便与数字部门合作,将大量的尸体假肢转换为数字资产,这不仅大大节省了制作成本,同时也增强了画面的视觉呈现效果,使其表现形式更加丰富和多元化。

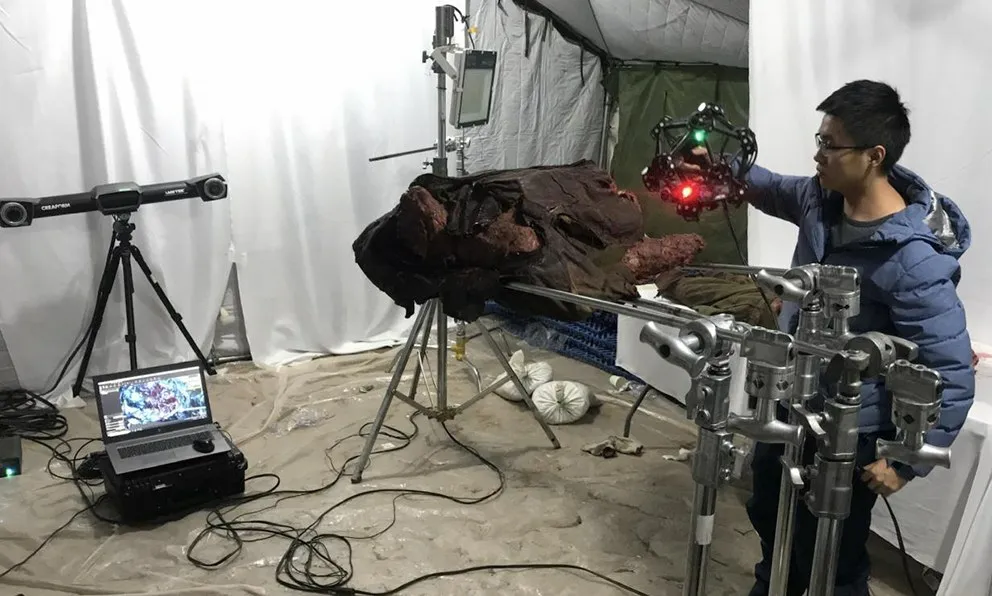

图1 《长津湖》拍摄现场将尸体假肢扫描转为数字资产①

2 尸体假肢在战争影片中的应用

2.1 尸体假肢道具分类

在战争影片的剧本中,通常集中描写的是涉及故事主线和人物的剧情推进,而在创作过程中,还有很多剧本无法描述的内容需要主创团队进行扩展和视觉化呈现,其中很重要的一个内容便是针对尸体假肢方面的伤情设计和其中的技术使用。

1980年代,中国的实体特效技术还未在战争电影中普及和应用。这一时期的战争电影四大美学要素,即烟、火、土、血被一直延用至今,是构成战争影片外在的视觉特征。随着国内特效化装技术的普及和实体特效技术的进步,越来越多的优秀国产战争影片在原有的四大美学基础上加入伤、疤、尸,构成了全新的战争美学局面。

在参与制作影片《八佰》前,我们的技术团队便已经开始梳理建设战争伤效体系,通过长达五年的实践经验沉淀,夯实了体系中的伤疤尸血建设,再通过《长津湖》尸体假肢的锤炼及实战应用经验,完成战争伤效体系1.0版全流程、全链条的建设。其尸体假肢我们初步分为以下几类。

(1)陈设用尸体道具

主要用于战争质感的效果营造,还原真实战场效果。

(2)专项功能性尸体道具

代替完成真人无法完成的画面拍摄,如烧、埋、碾、压、抛、炸、砍等危险镜头,以及尸体变化过程中的特征性形态的呈现。

(3)与真人演员互动、接戏的尸体道具

此类尸体道具主要承担着特殊镜头的切换拍摄功能,前后接戏。另外该类尸体道具都带有“故事性”任务,与演员产生互动,从而推动剧情的发展,辅助演员情绪的表达。

(4)残疾演员伤效假肢

战争电影不可缺少残疾演员几乎成为全世界战争电影拍摄的一个共识,其主要原因是残疾演员特有的身体特征能丰富战场伤情设计的表达,助力战争氛围和情绪的传递。特效化装作为一门“加法艺术”,它与残疾演员的断肢相结合,能为残疾演员呈现各种不同程度且符合真实的伤情特殊效果。我们自主研制的残疾演员伤效假肢不仅满足影片的视觉效果,还解决了拍摄的周期、成本及假肢穿戴舒适性的问题,能满足快速交妆和重复利用的需求。

(5)满足战场氛围营造的尸块

用于爆破、陈设及局部战斗情节处理的小型局部尸体道具。

在我们的战争伤效体系下,为了更好地学习及借鉴好莱坞模式,我们特意采访过战争影片中极具代表性的口碑佳作幕后的尸体假肢特效化妆主管,从他们几十年创作经验中进一步完善我们技术团队对于尸体假肢在影视创作层面的理念研究及技术应用,使其做到既一脉相承又与时俱进。

2.2 让尸体有戏,创作独有的专属的死亡场景

一部优秀的战争电影除了扣人心弦的剧情发展、气势磅礴的战斗场面外,其中饱含人性的故事和对生死存亡的独特呈现都是构成影片不可缺少的部分。如《斯大林格勒》中士兵突破火墙,《兵临城下》老狙击队员腾空一跳被半空狙杀,《拯救大兵瑞恩》中阁楼内的肉搏和士兵打坦克时被四联机枪扫射,《1917》中无处不在的腐烂尸体。尸体假肢道具在战争电影中绝不是仅仅用于战场陈设、演员替身或者为了还原死亡的样貌,更应将其融入剧情,与角色进行“对手”表演,推动剧情发展。由此从影视创作的使用上,尸体道具的功能可以分为如下几类。

2.2.1 战争氛围营造

在影片《八佰》的开篇,透过大厂镇战场废墟处的一具焦尸,引出端午等湖北保安团的入画。这具焦尸巧妙地与战场环境融合,既削弱了烧焦尸体给人带来的视觉不适感,同时也在无声地控诉战争的残酷性。在适合的环境氛围里出现恰当的尸体道具陈设,从微小细节的把控,把观影者带入身临其境的战争氛围中。一面是残檐断壁、尸横遍野的景象,一面是脸含倦容的逆行者,你能通过两者鲜明的对比感悟联想到很多层面的隐喻。

影片《血战钢锯岭》透过对尸体假肢和伤情设计的应用一层层逐层递进将情绪从和平逐渐带入战争氛围,同时为钢锯岭战役的惨烈埋下伏笔,也预示这群士兵接下来的命运。

影片《太平洋战争》展现的泰纳鲁河口战斗后第二日中陈设用的背景尸体让整个画面绘声绘色,配合台词精妙传递出现场氛围感,令观众体会身临其境般的紧张感。

战争的残酷如何透过银幕画面表达并传递给观众,具有正向牵引的思辨力量,要求电影制作幕后的各部门协同提炼出具有传导意义的真实。在还原战场真实中最不可缺的尸体假肢、残肢断臂,不仅能营造战场氛围、刻画战场质感,同时也是情绪通感的最佳视觉表达手段。

2.2.2 战斗环境营造

2.1.2 水土流失严重 全县属半干旱黄土高原梁峁沟壑区,地形支离破碎,沟壑密度大,达2.7 km/km2。由于降水相对集中,土壤质地疏松,植被稀少,山地面积大,造成水土流失严重,表土层逐渐减薄,肥力下降,含水量减少,抗旱能力减弱。且因花椒根系分布浅,水土流失不利花椒对肥料的吸收,容易发生旱情。

《拯救大兵瑞恩》抢滩登陆中的残肢断臂假肢不仅是一个凸显战场环境的道具,更是可以引发观众想象并赋予故事细节设计的道具。

《1917》巧用尸体假肢对战后环境进行细节营造,给观众带来紧张感的同时也极具视觉说服力。

如何通过战争电影传递需要观众通感的情绪,除了依靠剧情内容、拍摄手法、演员演技外,还需要极具视觉说服力和冲击力的环境画面去呈现,引发情绪导入思辨。尸体假肢的巧妙应用及特定的伤情设计是传递情感的核心,也是丰富战场环境、营造战争氛围的一种主要表现形式。通过技术手段去再现战争暴力所带来的悲剧,令观众在震惊的同时不再只是把影片作为单纯的视觉消费,而是兼具思辨功能。

2.2.3叙事节奏调整

在《血战钢锯岭》中美军登上钢锯岭,一开始时空旷寂静,满是硝烟的环境里看不到一个敌人,突然有个新兵面前跳出一具尸体,双目圆睁,张大嘴巴,面容惊恐。这样的出场安排精妙绝伦,打破传统,给观众制造新鲜感的同时尸体的表情设计特别猎奇,瞬间把情绪带入制高点,使人能沉浸其中。随剧情改变,观影情绪发生起伏,观众完全被代入戏中。

《辛德勒名单》里的红衣小女孩,作为整部电影最具隐射意义的神来之笔,也是整部电影唯一的一抹色彩,她与电影的黑白主色调产生了强烈的冲突。电影是意识形态的艺术,除了导演高深的隐喻外,我们贯穿全片还感受到另一层赋予故事的延伸想象,这个红衣小女孩不仅是对辛德勒产生良知唤醒的最直接元素,也是整部片子对于叙事节奏的一次调整。直到辛德勒在焚尸场再次看到红衣小女孩时,已是满身污泥的尸体,这对辛德勒无疑是场灾难性的“毁灭”,毁灭了他对世界的希冀,毁灭了他内心的那些黑暗和不光彩。抽离辛德勒的视角,这具被上了色彩的尸体带给观众的痛心及无力感,以及那些早已埋于尘土却再次被挖出焚烧的尸体,逝者早已感知不到肉体的践踏,但对于生者无疑是心灵深处的强大抨击,下意识让人悲愁同感,战争对人性的扭曲程度再深的语义也无法诠释分毫。尸体会说话、会叙事、同时也会无声地反抗。

2.2.4 推动剧情发展

《自己去看》除了运用尸体假肢外,在经过战争洗礼后,通过特效化装技术赋予不谙世事的少年一张苍老的面孔,同时这张未老先衰的“战争脸”推动着故事的后续发展及观影者的情绪变化。

针对《拯救大兵瑞恩》中被炸烂脸的通讯员进行的奇观伤情设计,为影片增添独特原创性,这也要求特效技术团队对环境、武器等众多战争因素有足够的了解,才能将真实和技术结合做出专属影片标识型的伤情设计。

2.2.5 真人效果替代

在战争环境中,除了鳞次栉比的尸体、各类轻重伤士兵外,还有最常见的因炮火及火焰枪导致的火烧真人,同时这也是最具视觉震撼力的画面。然而这样的画面拍摄是极其危险的,通常是由真人穿上防火装备,完成动态画面拍摄后转为尸体假肢完成已死亡后的静态画面。

《狂怒》里排长被德军火箭炮击中,从坦克内爬出时已全身着火,极其痛苦之后选择自杀。此处的尸体假肢应用不仅是为了满足与真人演员的交替作用,同时也是主演Norman人物性格开始发生转变的起点。

《拯救大兵瑞恩》中士兵打坦克被四联机枪打爆的尸体道具,以及在抢滩中,米勒中尉拖着受伤士兵被炮弹炸成半截等。诸多优秀的战争电影采用尸体假肢替代真人演员效果的画面不胜枚举,除了深层次的隐喻、故事共情及情绪通感外,也是出于保护演员安全,完成真人无法完成的镜头画面。

2.2.6 残疾演员使用

《血战钢锯岭》大量运用了残疾演员的断肢绑片,通过对残疾演员假肢道具的伤情设计,完成战地救护、群演士兵伤情表现等功能。在战争电影特别是二战电影中,为了凸显战争还原真实,最常见的地雷炸伤成了高频使用的表现手法。尽管实体特效已可通过各种技术手段达到将完好无缺的人变为缺胳膊少腿的人,但出于成本的考量,选用残疾演员和断肢绑片变成了最具性价比的选择。

图2 左侧照片为《血战钢锯岭》电影画面,右侧照片为幕后拍摄现场②

2.2.7 与演员的交互

《太平洋战争》中在美军挺近冲绳岛后,有个逐层递进的尸体假肢设定。在陆战5团到冲绳岛快一个月后,水坑里有一具尸体,这具尸体为后来发生的事做了预设的同时通过与演员的交互隐射出故事时间线及发展变化。在战争快接近尾期时,尤金不小心踩滑摔下山坡跌进泥塘里时和这具尸体来了个亲密接触,但此时的尸体早也不是第一次的模样,全身被蛆虫覆盖啃食。此处的尸体假肢应用不仅承担着影片叙事时间线、与演员的交互,还承担着对战争环境的细节刻画,除了无休止的杀戮、死亡、尸体腐烂的恶臭味、人性阴暗的丑陋面、还有极端恶劣的天气,每一项都足以把一个正常人给逼疯。

在为剧情、情绪、人物服务的尸体假肢应用上,我们的技术团队除了在《八佰》里有专属设计外,《长津湖》里也有所涉及,在乱石滩上与伍万里有交互推动作用的朝鲜人民军尸体就是其中之一,此时的千里还只是个初涉战场,不懂战争的懵懂少年,经历第一次直面狰狞可怕的尸体,到乱石滩美军无差别的残忍射击,再到目睹好友张小山被机枪打烂后剩下的半片脸皮,这一环紧扣一环的情绪冲击,让男孩变为男人,所以这具朝鲜人民军尸体不仅承载着与演员的交互作用,推动千里人物转变的起点,也是情绪承上启下的结合点。

图3 《长津湖》乱石滩上与伍万里对视交互的尸体假肢道具

2.2.8 有故事的伤情

在战争片里,除了气势恢宏的爆炸场面外,爆炸后的真实场景还原也至关重要,很多优秀的战争影片很擅于用尸体假肢去讲述故事,例如《红海行动》里,大巴车爆炸后四周散落一地的残肢断臂,其中有个无名指断指,手上佩戴着戒指,最后这枚手指被夏楠捡起后便没有过多画面交代,但却引人无尽联想。与演员互动的尸体假肢,不仅在细微处传递故事,激发想象,也通过互动推动剧情发展,牵引着观众的情绪共鸣点,这些尸体假肢的特别设计,使其像一个故事引导者,让人深思。

2.3 克制技术,减少不必要的血腥

战争必然会带来死亡,真实的战场远比电影还要血腥,唯有将战场的死亡气息渲染充分,才能让观众认识到战争毫无人性底线的血腥残暴。但战争电影毕竟是艺术作品,其创作的核心在于价值观的输送和情绪的传达,所以不必要的元素都应该去除,我们要在现实真实与艺术真实中把握好衡量的尺度,特此我们梳理总结了以下三点代表性的创作标尺。

2.3.1 剔除与剧情无关的血腥

对于尸体假肢的应用场景及伤情设计,我们不是单纯站在为血腥而血腥的层面去执行还原一个战场,而是基于创作层面,对其进行艺术美学的加工。当我们再现历史时,其核心思想是想缅怀和铭记,所以对尸体假肢的技术应用应该是有选择性地还原真实,剔除与剧情无关的血腥场面。

2.3.2 削弱直接暴露的血腥

尸体的细节所带来的感官刺激的确会让观众在一定程度上脱离剧情,也会引发一部分观众心理和生理的不适感,因此需要特效部门通过泥、水、土、烟、草、树叶等环境元素,削弱血腥。例如战场上被土埋着的尸体呈现出人的形状,泥土中浸流出带有血色的泥水等,虽然没有直接醒目的呈现腥红,但通过这样隐晦的表现形式会比直接暴露尸体本身更令人震撼。在《太平洋战争》冲绳岛战役中,因环境和天气的因素,在尸体假肢及鲜血上大量运用了泥加水的处理,整个画面没有醒目张扬的腥红,但观众却能从中感受到真切的触目惊心。

2.3.3 虚化拍摄角度

尸体假肢在战争片中的应用除了上述所示情况外,更多是丰富画面前后景,使整个画面饱含层次感的同时在镜头切换时有承接点。例如《1917》穿越无人区就大量运用尸体假肢做为画面转移的带入点,每一个尸体假肢的入画都是由隐藏到揭秘再到隐藏这样一个循序渐进的过程。

3 国产战争电影对尸体假肢的使用情况

以往国产战争电影,绝大部分习惯于用群演来扮演尸体,其感觉安详、完整,没有在正确的环境呈现出正确的作用,不免让人感觉跳戏。但随着制作工艺的提升,我们也看到了国产战争片对尸体假肢道具的灵活使用情况。比如《集结号》里指导员被炸断的半边身体,《红海行动》里被迫击炮击中后满车的残肢断臂,《八佰》里阿邱被炸断的身体和在护旗场面中为了达到爆炸效果所使用的假尸,《长津湖》中乱石摊上,伍万里身边的朝鲜人民军干尸等。这些国产战争影片所带来的感官冲击及情绪牵引,无论是从故事内容、画面呈现,还是还原真实等方面,都证明着国产战争影片的进步。在已有的进步基础之上,我们还可以探索出更优的展现形式,呈现更好的发展空间。

4 思考与展望

经过多年理论研究及技术实战经验的沉淀,我们的视觉技术团队打通了理论及应用的全流程,研发制作的尸体假肢能够满足真人演员无法实现的效果,包括烧、埋、碾、压、抛、炸、砍等。在《八佰》中,我们完成了诸如耗子砍头、记者被吊死、苏州河浮尸、日军强攻片段中被高空摔下的士兵、以及爆破用尸体和残疾演员的伤情假肢等。在《长津湖》里,我们提供了乱石滩朝鲜人民军风干的尸体、张小山被炸碎的脸、冰雕连冻死的志愿军遗体、兴南港美军尸体的阵列、被钢缆拦腰斩断的三位美军、被坦克碾压的美军战士以及其他战场上无数的残肢断臂和死亡战士。

除此之外,关键在于这个实体特效部门需要正确参与创作,毕竟战争伤效部分如此血腥,乐于深究的人多少有些不正常,因此才出现编剧不愿写、美术不愿画、导演不去想,观众却特别想看的普遍现象,作为执行视觉技术任务的团队,必须要大量积累关于战地医学、法医等方面的专业资料,还要深入分析艺术真实与现实真实的界限,以及尸体假肢道具对电影创作的帮助,对现实血腥做恰到好处的消减,有节制地使用技术,以技术为辅,忠于创作本身。❖

①扫描数据照片来自 :LiDAR 4D 莱达四维。

②图片来自《血战钢锯岭》特效化妆部门主管Larry Van Duynhoven。