陶艺创作中传统陶瓷艺术语言的当代转化与运用

李云霞

(淄博师范高等专科学校,山东 淄博 255130)

中国的陶瓷艺术具有悠久的历史和优秀的传统,我们伟大的祖先不仅改进了制陶技艺,还发明创造了瓷器;做陶制瓷技术及其造型和装饰艺术的历代发展不仅丰富了人们的物质文化和精神文化,还形成了独特的具有民族特色的陶瓷艺术语言形式,在陶瓷历史文化长河中可谓享誉世界,成就卓著。我国现代陶艺开始于上世纪50年代初的台湾地区,80年代传入大陆,开始从传统陶瓷的技艺中脱颖而出,以广阔的视角探索“有意味的形式”来展现无限的表现力和创造力。但是,现代陶艺的创造与发展并非无根之木、无源之水,只有根植于中华传统文化之中,在传承传统陶瓷艺术语言的基础上创新的作品才会更具风格和特色。陶艺家白明针对现代陶艺的创作曾经有言:“传承的核心就是创新,没有创新就没有传承”。为此,在现代陶艺创作中传统陶瓷艺术语言形式的当代转化、运用与创新成为目前陶艺界迫切需要讨论与研究的课题。

一、传统陶瓷艺术语言的主要表现

中国制陶技术最早可以追溯到新石器时代,此时的彩陶艺术拉开了中国陶瓷艺术的大幕,经过商代中后期“原始青瓷”的烧造,到东汉发明瓷器;从“秦砖汉瓦”到隋唐“南青北白、唐三彩”;从宋代各具特色的“五大名窑”到元代“尚青尚白”的青花瓷、明代五彩缤纷的彩绘瓷,再到清三代时期“百花齐放”,中国的陶瓷在传承中不断发展,在发展中不断创造,形成了独具东方韵味和民族特色的艺术语言形式。正如著名文艺、美学理论家李荣启在«艺术语言论»中所言:“艺术语言是艺术作品形式的基本构成要素。任何艺术作品的形成,都是艺术家利用艺术语言塑造艺术形象,传达艺术意蕴的过程。”[1]陶瓷也不例外,在陶瓷艺术语言中“塑造的艺术形象”则为外部形式,传递的“艺术意蕴”则为内在气质。

(一)外部形式:规范化、程式化造就精良的制作技艺

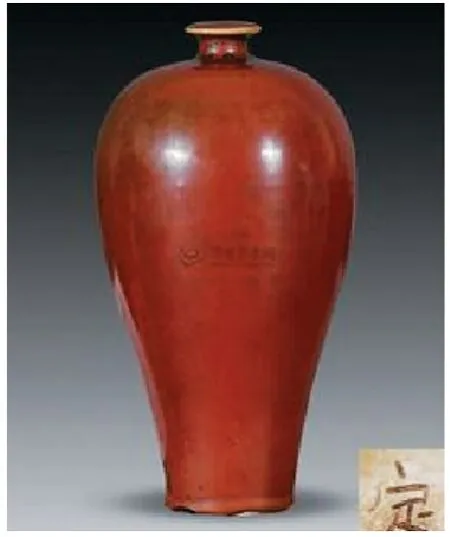

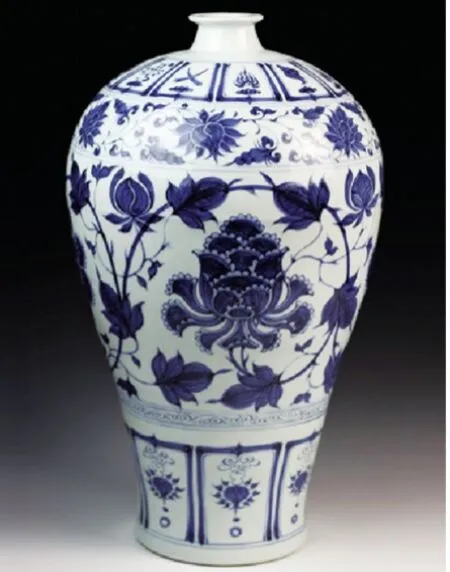

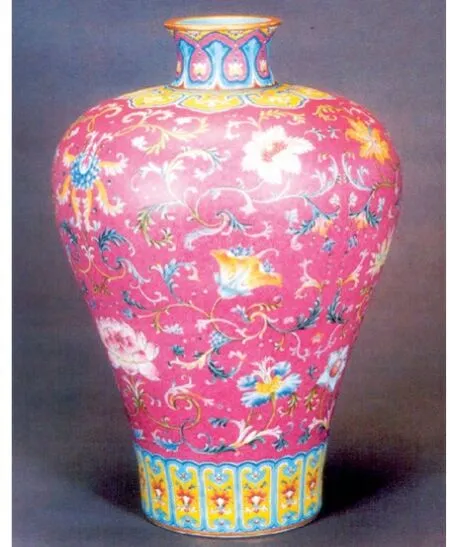

陶瓷器首先是为实际生活需要而“造物”的产品,同时又是按着审美规律寻求“造型”的艺术创造。[2]传统陶艺以泥(黏)土为原料与火交融而相互成就,其工艺性是最好的呈现,而器物的造型又是最具视觉冲击的外部形式。纵观中国陶瓷艺术中造型意识的发展历程,无不渗透着程式化和规范化的造型观念以及追求完整性、完美性的精良制作。究其原因:一方面源于中国传统陶瓷艺术“师徒传承”式的教育形式,“熟能生巧”的反复实践与演练,精益求精,练就精良的技艺技巧,最终趋于完美的规范化造型。例如,“梅瓶”(图1、2、3、4),最初作为盛酒水的容器,类似今天的“酒瓶”,以小口、短颈、宽肩、收腹、敛足、小底为结构造型,外形完整、讲究,历经宋、元、明、清四代,以“优美而合理”的形式,存大同、求小异的规范化变化与改进,直至今天依然是人们所喜爱的陈设艺术瓷。另一方面基于中国传统艺术的造型观念,追求“精美至善”“求正不求奇”的审美意识,助推其外部形式的精美工艺。

图1 唐代邢窑白釉梅瓶

图2 宋代褐红釉梅瓶

图3 元青花缠枝牡丹纹梅瓶

图4 清乾隆胭脂红粉彩缠枝花卉纹梅瓶

(二)内在气质:寓意吉祥的内涵表达

“吉祥”一词最早见于«庄子»“虚室生白,吉祥止止”。«易经»中有云“变化云为,吉事有祥”。«说文»中也有“吉,善也……祥,福也”的语句。“吉祥”一词福瑞祥善、诸事顺遂,寓意美好。中国传统造型艺术“以线表达”讲求“意象”,表现自然之韵味,自古人们就追求美好幸福、平安祥和的生活,这种内在气质传统陶艺上主要体现在寓意吉祥的图案装饰和造型两方面。

1.寓意吉祥的装饰图案

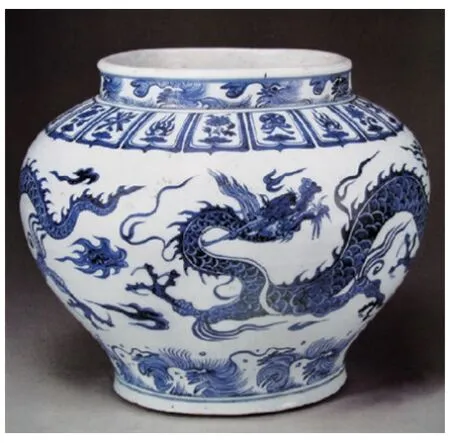

传统吉祥图案、纹样是我国博大图案体系重要的组成部分,这些象征“吉祥”寓意的动植物纹样作为一种符号被运用到传统陶瓷的造型与装饰上,早在原始彩陶的装饰中就初见端倪。如“鱼纹”(图5),寓意繁衍、多子;“种子纹”(图6),寓意丰收、美好生活。吉祥图案一方面意在表达中国传统文化中“天人合一”的吉祥观念,另一方面与人们追寻寓意吉祥、美好的风俗习惯相关。纵观中国传统陶瓷艺术,无不渗透着寓意吉祥的装饰图案。例如,动物图案有龙(图7)、凤、蝙蝠、鹤、虎、鹿、鱼等;植物图案有“岁寒三友”松、竹、梅,“四君子”梅、兰、竹、菊,“多子”石榴,“福禄”葫芦,莲花,牡丹等;还有八宝、如意、寿石等等,几近完美地诠释了历代人们的吉祥观念。

图5 人面鱼纹盆

图6 彩陶种子纹束腰盂

图7 元青花龙纹将军罐

2.寓意吉祥的陶瓷造型

中国传统陶瓷造型除了给人以直观的外形感受之外,还包含了内在的、含蓄的、丰富的情感与精神的表达。传统陶瓷器物的造型最初是服务于使用功能,同时还借用现实生活中动植物形象“借形寓意”,表现抽象的、内在的涵义。如“葫芦瓶”(图8)、“双鱼壶”(图9)、“莲花尊”(图10)等,采用象征的艺术手法,表达传统陶瓷艺术的内涵与气质,以体现中国传统文化中“吉祥”的造物意识和理念。

图8 清乾隆粉彩描金«福寿»蕃莲纹葫芦瓶

图9 唐三彩贴塑刻花双鱼壶

图10 青釉莲花尊

二、现代陶艺追寻的表现形式

现代陶艺是在特定的历史时期、特殊的时代背景下产生的,从传统陶艺定型的工艺模式中挣脱出来,摒弃“器”的实用功能,重视陶瓷艺术的本质内涵,进行挖掘、发展、提炼,表现崭新的理念、个性、审美、情感,形成印有时代烙印、具有时代精神的艺术风貌。

现代陶艺的源起是随着西方现代艺术运动大潮的兴起而产生的,大致可追溯至上世纪中叶,把“人性”放在首位,主张抽象表现主义即兴的、自由发挥创作方法,反对传统陶瓷艺术的工艺性、实用性,追求创作过程中的“偶发性”,主张不对称、不规则,甚至开裂、瑕疵都是一种特别的美。例如,在日本以八木一夫为代表的陶艺家创办“走泥社”,并尝试用全新的创作意识改变对于陶瓷艺术的传统千年未曾改变的认知和追求,从其代表作«萨姆萨先生的散步»(图11)中可以看出,他们主张打破传统陶瓷精湛的工艺,倡导个性化的陶艺语言形式,自由表达自我精神、审美理念,以达到“陶艺中精神的解放,拓展陶瓷艺术表达的边际”。[3]

图11 萨姆萨先生的散步

20世纪80年代,现代陶艺传入中国大陆,伴随改革开放的进程,中国的陶艺家在西方现代艺术文化影响下的现代陶艺创作观念与中国传统文化相碰撞并融合的契机下,逐步抛开陶瓷的实用功能,探索用陶瓷的材料和工艺表达个人情感,表达泥性的自然之美。正如白明先生所言:“现代陶艺是艺术家以陶泥或瓷泥为主要创作媒材,扬弃传统陶瓷的实用功能,摆脱单纯的物以致用性质,表现当代人的思维个性、情感、心理意识和审美观念的艺术形式。”[4]

(一)外部形式:追求“创造性的偶发”

所谓“创造性的偶发”是指在现代陶艺的制作过程中出现的未能使创作者所预料的偶然发生的状况,使器物在偶发性的状况下更为夸张、突显“偶发”,形成“迥异”的、独具一格的、完全不同的视觉体验。打破人们常规的“工艺美术的一切价值首先建立在‘物之用’基础之上”的思维方式及看问题的方法,以一种全新的视角去解读、感受与体验,反道而行,注重审美趣味、视觉感受和个人性情。现代陶艺的外形追求是对传统陶瓷艺术审美意识、观念意识的重新建构,追寻在创作过程中的“偶发性”,或扭曲、或断裂、或肌理、或破坏、或重组,甚至表现丑陋的、滑稽的、粗犷的外在形式,从而达到一种新鲜感与陌生的距离感,追求更为自然真实的形式。

(二)内涵表达:追寻个性与精神

现代陶艺突破传统陶瓷艺术语言形式和思想观念意识,重构“现代性”观念思维,注重独立的艺术个性风格,追求奔放的、自由的、强烈的、“唯我的”现代陶瓷艺术语言,体验全新的视觉感受与内涵表达。现代陶艺家作为独立的个体,跳出传统制瓷过程中的条条框框,以自身的审美意识及专业素养创作作品,把对真实自然生活的感悟注入陶艺作品中转换成艺术形式,把精神与情感寄托于作品中,把“自我”停留在陶艺作品中来张扬个性。

现代陶艺作为一种艺术创作活动,不仅与创作者的自我审美趣味、精神修养、艺术素养、个性风格、文化底蕴等息息相关,还与创作者所处社会风尚、时代精神紧密连接。所以,现代陶艺所注入的是“符合现代人生活方式和精神需求的新的美感、新的感性、新的艺术观念和新的造型方法,甚至是新的科学技术”。[5]现代陶艺展示了更为广阔的空间和前景,具有旺盛的生命力,也为现代陶艺家的创作提供了无限的可能与契机。

三、现代陶艺创作中传统陶瓷艺术语言的当代转化

现代陶艺的创作并不是完全摒弃传统陶瓷艺术语言,而是在深入学习传统陶瓷艺术和工艺的基础上继承,在注入新观念思维的意识下深入研究和发展,使其成为“新时尚”,贴近现代人们的审美与生活。“艺术不能没有根,只有深深地植根于民族文化之中,创新的作品才更具特色与风格,才能够立足于世界艺术之林。”[2]但是继承与发展传统陶艺,并非重复与追随传统,而是寻求传统的精神真髓加以发扬,从而在现代陶艺创作中实现传统陶瓷艺术语言的当代转化、运用及创新。

(一)功能:从重实用性到无实用性

“现代陶艺与传统陶艺的根本区别在于彻底放弃了陶瓷的使用功能”。[6]实用性功能伴随中国传统陶瓷器制作始终,主导着陶瓷器皿的设计,陶艺造型紧随人们日常生活所需不同而发生变化,器皿的形态、尺寸等同样受到使用功能的束缚与制约。而在现代陶艺的创作与发展过程中,陶艺家们试图划清与传统陶艺的界限,挣脱束缚,打破器物“物之用”而存在,向往器物自身的艺术价值。这是一个漫长的过程,也是一个充满刺激的过程。上世纪50年代日本八木一夫组建“走泥社”,社内陶艺家争相参加一场“封口”运动,看谁更有勇气把器物口部封闭使其成为“无用”之器,最终将器物的功能性“用”去掉,倡导充满个性化的现代陶艺作品。

(二)造型:从追求工艺精美到追求“迥异”的纯粹美

中国传统陶艺长期重视工艺观念,在造型上追求严谨和整齐,刻意求工,达到一种人为强制加工的完善的工艺精美,表现制作者的能力与智慧。但是这种追求工艺精美的观念意识导致了对制作材料自然属性的忽略,工艺材料顺其自然而形成的美被掩盖。现代陶艺创作强调自由造型,颠覆传统陶艺制作观念和方法,追求能够自由表达的、个性的纯粹美,正如宋代陆游所云“与它石迥异”,表达一种迥然不同,反对雷同与相似。现代陶艺家以自己对生活的理解和对艺术的激情,冲破传统造型观念及价值观念,利用现代化技术使陶瓷器以往的规整、精美转向完全自由的、纯粹的造型性特征。

(三)装饰:从表达寓意美到表现“自我”精神

古人云:天降祥瑞,瑞生于德,是寓意吉祥、美好的象征。纵观中国传统陶瓷艺术,无不透露着“吉祥形象”,营造出了“图必有意,意必吉祥”的恬然意境。传统陶艺用装饰画面传递人们向往美好、吉祥、和谐的意愿,表达对美好生活的追求,这是泛化的,是符合大众心理的。然而,在现代陶艺创作中,陶艺家不再一味地表达“泛化的”意愿,视野不再局限于陶瓷本身的装饰性,而是扩展到像雕塑、抽象绘画、装饰艺术等更为广阔的国内外现代美术,“让新的东西与古典的东西结合”,“黏土”“火”与现代艺术形式碰撞,忠实于自己的内心进行创作,脱离传统陶瓷装饰形式,追求自我个性与风格,以纯粹的表现“自我”精神来展现现代陶艺自身的美,从而实现陶艺家自身的艺术理想。

(四)材料媒介:从泥与火的结合到多样化

制陶初始,就地取材,抟土成器,是泥、水、火三者融合的结晶。在继承与发展的过程中,传统陶艺制作的材料相对单纯或单一,以黏土、瓷泥为主要材料进行陶艺制作,而现代陶艺创作则倡导多元与跨界,重视在传统基础上创新、发展、超越,提倡新材料、新釉料、新工艺、新技法、新科技融为一体,综合运用,共同支撑一件作品。传统陶艺制作所需陶泥、瓷泥等是比较单纯、单一的材料,在现代陶艺创作中显得非常单薄和无力。在当代语境下,现代陶艺的设计与创作应迎合时代所需、时代潮流,注重展现陶艺家的思想情感以及对社会、生活的关注与感悟,充分发掘与运用现代材料进行创作,最大限度地拓展现代陶艺的呈现方式和艺术空间。一方面,在材料运用方面,注重器物表面质感和肌理的拓展与创新,利用不同的陶瓷材料呈现不同的质感、肌理、色泽,在新材料应用和形式观感上创新;另一方面,借助其他材料增加与丰富陶艺语言,例如利用玻璃、金属、木材、塑料、纤维、布料等材料与陶瓷有机结合,综合展现现代陶艺的语言形式,呈现新颖的视觉感受。

(五)制作工艺:从规范化、程序化到偶然性、个性化

中国传统陶艺的制作工艺在长期的继承、发展过程中,逐步形成了“程式化”“规范化”的特点,一种造型样式或类型往往会延续传承许久,比如梅瓶、玉壶春瓶等,每种陶瓷造型经过反复推敲和修改,使其趋于完美的规范化的样式。程式化的制作工艺,规范化的造型,代表中国传统陶瓷的艺术风格,是传统陶瓷造型的精华。现代陶艺制作仍以陶土、瓷土为主要原材料,但不局限于传统陶艺的固定式、规范化的程式,在造型、装饰手法、釉料使用、烧成方式、展示形式等多方面大胆创新,追寻个性,强调陶艺家的自我意识,表达创作者的主体精神,在创作过程中享受“偶然”,抒发个性。

现代陶艺不是无源之水、无本之木,而是在传统陶瓷艺术语言的基础上发展与创新,突破传统陶艺制作的思想与观念,接受创作过程中的“缺陷”与“偶发”,追求自我内心情感表达与个人风格的表现,探索艺术的形式与内容,向往并期望陶艺作品的与众不同和“意想不到”。传统陶瓷艺术语言在现代陶艺创作中的转换与发展,是我国现代陶瓷艺术的发展契机。现代陶艺的创作不局限于传统陶艺的古老制作规范,在功能、造型、装饰、材料、烧成、展示方式等方面大胆探索与创新,顺应时代精神,使现代陶艺在我国持续发展,生生不息。