海派与后印象派静物画的画面构成共性研究

摘 要:海派与后印象派静物画作品构成的共性,主要体现在绘画题材和艺术语言两个层面。对海派写意形态的清供图与西方后印象派的静物画进行对比研究,并从两种艺术流派中挑选最具有代表性的画家——任伯年和塞尚及其作品进行案例分析,主要围绕任伯年、塞尚二人的艺术作品在画面构成上的共性进行探究,探索同一题材在不同艺术语言和物质媒介下的不同风貌,以及交融的更多可能性,但研究的范围又不局限于其个体,而是对两种不同艺术流派甚至是中西艺术的一次比较与探讨。

关键词:海上画派;清供图;后印象派;静物画;构成共性

中国的海派清供图与西方的后印象派静物画在绘画题材的选择和画面的构成因素上具有高度一致性,其绘画题材中都包含着花卉、蔬果、器具等生活中常见之物,且在画面的构图、造型、笔法、线条和色彩的表现上也不谋而合。因此,清供图在某种层面上也被定义为中国传统绘画中的静物画。

研究任伯年与塞尚作品画面构成因素的共性的缘由有四个方面。其一,作品表現的绘画题材高度一致,都以花卉、蔬果、器具等为表现对象。其二,二人在艺术语言上有诸多共性,体现在空间、造型、笔法、线条和色彩诸多层面。其三,任伯年与塞尚都是19世纪初期至20世纪初期中西方现代艺术的探索者,年纪相仿,虽跨越东西半球,国别不同,但艺术是无国界的,二者在各自艺术领域都有所建树,影响深远,受人敬仰。其四,任伯年与塞尚是中西文化交融的典型代表,前者是海上画派清供图的领军人物,其艺术风格深受西洋水彩画技法的影响。后者是后印象派三杰之首,其作品深受东方艺术影响,其静物画中呈现了许多独具东方特色的画面元素,如瓷器、和服、扇子、绸缎、书画等。由此,从某种层面而言,塞尚间接性地借鉴和汲取了东方绘画元素,在绘画题材、艺术语言上与海上画派的任伯年有着诸多异曲同工之处,值得我们深究。

一、艺术作品基本构成因素概要

(一)艺术作品的内容

美术作品是艺术作品的重要部分,美术作品的内容包括绘画题材与主题思想。简而言之,绘画题材即作品中所描绘的内容、场景和事件,从广义上讲是指作品的取材范围,并以此为区分作品种类的指标之一,如中国传统绘画里的人物画、山水画和花鸟画,以及西方古典艺术中的肖像画、风景画和静物画等创作主题;而作品的主题思想,即艺术家们运用不同艺术语言和媒介手段,通过画面题材传达出的内在精神和情感内涵。在观众艺术感知与审美活动过程中,绘画题材是最容易先入为主的构成因素,其次是艺术语言,最后才是作品的主题思想。观众通过对画面中题材以外的构成要素(包含线条、色彩、造型、材质等)进行解读、体验和回味,才能充分领悟画外之意。以任伯年写意形态的清供图《把酒持螯图》为例,在观众开展审美活动时,最先映入眼帘的是绘画题材(即其中的花卉、茶具、螃蟹等物),其次才是画中的色彩、线条、造型等构成因素,最后观众会尝试着去思忖艺术家创作的意图及通过此类题材想要表达的思想内涵。

(二)艺术作品的形式

艺术作品的形式是由内在形式与外在形式构成的。通俗而言,内部形式指的是画面的结构,而外部形式指的是艺术语言,两种形式的构成因素在辩证关系上是相互依存、密不可分的。

在中国传统绘画理念中,结构对应的是画面的布局、章法和经营位置,而在西方的艺术范畴里,结构主要是指画面的构图,即艺术家对画面的构思及统筹安排,使画面在创作初期便形成一个相对均衡、和谐的初稿效果。一幅作品的初稿在构图上的形式美和设计感在很大程度上决定了整幅作品的基本构架,对画面最终的呈现效果有着关键性作用。艺术语言在画面中有三大职能,分别是塑造艺术形象、传达艺术内容和审美功能。每个艺术门类都有属于自身独特的艺术语言,由特殊的物质媒介构成,而绘画作品的艺术语言涵盖了颜料、线条、笔墨、体积、面积等因素。一幅主题鲜明、内容丰富的美术作品倘若失去了物质形式,就如同音乐作品失去了节奏和旋律,文学作品失去了文字和词语。

(三)艺术作品内容与形式的辩证关系

艺术作品的画面由内容与形式两大构成因素组成,从马克思主义哲学唯物辩证法的角度可以得知:内容是决定形式的必要条件,形式是内容的客观反映,二者是艺术作品中不可分割的统一体的两个方面,相互依存,对立又统一,在一定条件下可以相互转化。在艺术的范畴里,艺术内容与形式的决定论是相对性的,相互转化是有条件的,二者在艺术创作和艺术接受活动中的表现也是截然不同的。具体表现主要有以下两类情形:第一类是在艺术创作过程中,以画家的角度为出发点,内容和形式是可以相互转换的,既不存在谁决定谁也不存在孰先孰后的关系;第二类是当观众在开展审美活动时,艺术作品已经是一个完整的个体,此时在观众的视角里艺术欣赏是由外而内的过程,也就是说内容是可以决定形式的。在创作过程中,只有内容与形式达到真正的完美统一,找到彼此的最佳契合点,方能创作出一幅好作品。

在美术作品中,内容是指绘画题材和主题思想,而形式则对应画面的结构与艺术语言。诚然,每件艺术作品在成为审美对象前,都是经过艺术家一系列的艺术加工淬炼的,其中蕴含着艺术家的思想感情和审美理想,并以一种构成多样、层次丰富的整体形态展现在观众面前。因此,不论是中国海上画派还是西方后印象派艺术,如果对艺术语言和形式规律一无所知,就难以读懂艺术的美。在开展艺术感知与审美活动之前,熟知艺术作品的构成因素是审美活动的必要条件。

二、海派写意形态的清供图

清供图起源于中国古代佛像前供奉的插花和鲜果,在唐朝之后逐渐发展成诗、书、礼、乐之家的厅堂和书房里摆放的各种清雅之物。从中国传统花鸟画的发展角度来看,清供题材是古代文人雅士表现其虔诚而清雅的生活态度的一个缩影,也是古代山间隐士用来托物言志和抒发胸臆的物质载体。早期的清供图在绘画题材上分为两类:一类是指清雅的贡品,如插花、鲜果、灵芝与香炉等可供奉之物;另一类是文物古器、文房四宝、奇石书画等案头陈设和赏玩之物。前者通常与民间祭祀或节令习俗有关,有寓意吉祥如意的岁朝清供、阖家团圆的中秋清供以及祈祷喜乐安康的端午清供;后者常为古代文人雅士借物抒情的形式和途径。

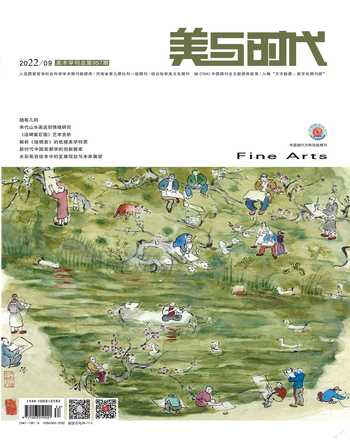

海上画派是指19世纪中期至20世纪初期活跃于上海一带并从事绘画工作的文艺群体,简称海派。在明清以前,清供图在艺术形态上以工笔画法为主,明代之际随着写意花鸟画发展达到顶峰,此时写意形态相较于工笔画法更适合表现当时的时代风貌与审美趣味,在绘画题材方面也从之前的清雅之物转向民间常见之物,以此来表现民间百姓的生活状态和审美情调。“雅俗共赏”是海派作品最为显著的审美特征,其借鉴了民间艺术与西洋绘画。以赵之谦、“三任”、“三熊”和吴昌硕为代表的海派艺术家,其画风在传统国画基础上博采众长、推陈出新,且个性鲜明,其写意形态的清供图既以传统国学文化底蕴为基调,又辅以西方绘画艺术的反衬法、结构法和设色法。海派清供画和后印象派静物画是中西艺术同一题材在不同艺术语言媒介下展现出的艺术风貌,堪称中西方艺术交流与融合的典型代表。

三、西方后印象派的静物画

西方的静物画与肖像画、风景画和历史画被称为西方艺术史中的四大典型绘画题材。从技巧层面看,作品主要使用明暗造型手法,能够表现物体的质地和体积感,对画面中的构图、空间和透视的处理手段也有一定的科学性认知和理论指导。伟大的艺术不分国界,西方的肖像画、风景画与静物画三种绘画题材与中国传统绘画中的人物画、山水画与花鸟画三大学科不谋而合,在国际关系交流相对闭塞的历史条件下,发现这样机缘巧合的共性着实令人欣喜。

自19世纪中后期起,随着印象派、后印象派等现代艺术流派相继而生,西方静物画题材也开始进入了一个全新的探索阶段,并迅速发展成为后印象派的重要表现题材之一。而前有学院派写实主义技法的基奠,后有东洋绘画西进的加持,西方现代艺术的发展获得了更多可选的方向和可能性,在画面上实现了中西艺术的融合。根据相关史料记载,日本绘画起源于中国,是对中国传统绘画的效仿和学习,尤其到了中世室町时代,日本画坛又进一步效仿了中国水墨画的写意技法,并称之为“汉画”。显然,东方艺术对西方后印象派的影响是不可小觑的,其共性也有迹可循,如高更《静物》中的扇面,塞尚的《蓝色花瓶》、凡·高《花瓶中的夹竹桃与书》中的中国瓷器,此类作品中运用了大量的双勾填色技法,由此便可以大胆地推断出高更、塞尚、凡·高等人与中国画存在着微妙的间接性师承关系。

四、写意清供图与后印象派静物画

在画面构成上的共性

(一)绘画题材的同一性

清供题材作为中国古代传统花鸟画的重要组成部分,其在绘画内容的取材与西方后印象派静物画是相差无几的。除了画面背景,二者绘画题材中都包含了花卉、蔬果、器具等生活中常见之物,且画幅较小。因此,有艺术评论家将清供图定义为中国传统绘画中的静物画。以任伯年写意形态的《盆花清供图》与塞尚的《蓝色花瓶》为例,二者皆以花卉、器具等生活中常见之物为描绘对象,画面中物件的大小、形状、质感的选取和方位的布局都是十分巧妙、讲究的。如花瓶的坚硬与花叶的娇嫩,不同质感的鲜明对比,达成了刚柔并济的视觉效果,且画面中鲜花与容器都占据画面的主体地位,确定了画面中心,再以散落的水果、枝干加以点缀,大面积的桌布、赏石衬之,大小合理搭配,画面愈加丰富,由此清供图和静物画的大致框架就基本形成了。

(二)艺术语言的相似度

海派与印象派静物画在画面构成上的第二个共性体现在繪画形式上,即结构和艺术语言。在结构上,画面布局相对紧凑,插花的高度决定了构图的基本框架,且在画面中居中,再以蔬果、器具等小物件散落于器物周边,章法有度,形成不等边三角形的构图模式。此构图模式最大的优势是可以充分利用对角线来切割画面的四边,形成黄金分割点进行布局,以避免主体物与边缘形成平行或垂直的尴尬局面。三角形有边有角,稳定而不失灵动,使得画面在经营位置上能求其平稳而得其势,达成相互制衡的视觉效果。

在艺术语言上,二者在空间、造型、笔法、线条和色彩的表现上大同小异,普遍偏向于写意化,双勾与填色并重,普遍追求线条与色彩的主观性和独立性表达,具有浓厚的平面性与装饰感。轻快而灵动的造型与线条,短小而破碎的笔触,零散而不失严谨的色块,是写意形态作品的重要标志,正呼应了齐白石所言“妙在似与不似之间”。在空间与体积的表达上,以塞尚的《蓝色花瓶》与早期作品《一篮子苹果》较之,可以清晰地发现后期的塞尚已经不再拘泥于强调物体的明暗了,逐渐倾向于平面化和几何化,说明在透视原则上,塞尚摒弃了西方传统绘画近大远小的原理,采用了东方的散点透视。塞尚的静物画重视内心的真实而非客观的物象,其在造型、笔法、线条与色彩的运用上,与中国画的“以形写神”绘画理念如出一辙,正所谓“夫画者,从于心者也”,艺术的造型本就该是拟态而非求真。在造型方面,塞尚的《鲜花》中对花卉轮廓的高度概括的取形方式,与任伯年大刀阔斧的取舍方法类似,作画时胸有成竹,取象不惑,寥寥数笔,便形简意长,这正是大写意画家在表现手法上持有最大灵活性和主观能动性的缘由所在。

五、结语

通过对任伯年与塞尚作品的对比分析得出结论:海派与西方后印象派静物画的共性主要体现在内容的取材和形式的应用上,即绘画题材和艺术语言两个层面。这都要归功于近代以来中西方文化的相互渗透,使得中西方艺术间的桥梁得以打通,使得海上画派和后印象派有更多进行互鉴的可能性,同时也加强了中西艺术的融合与交流。习近平总书记说过:“文明因交流而多彩,文明因互鉴而丰富。”海上画派的任伯年与后印象派的塞尚皆是中西方近代美术史中的佼佼者,将二者作品进行对比研究,观其异同,梳理其画面构成因素的共性,探索同一题材在不同艺术语言媒介下的不同风貌和交融的可能性,笔者认为对中西方近代艺术的研究有一定的理论探究价值,故撰此文。

参考文献:

[1]陈严.西方静物画与古代清供图比较研究[J].参花(下),2022(6):60-62.

[2]安超.中国花鸟画清供题材研究[D].北京:中央美术学院,2019.

[3]董佩佩.试论“经营位置”在写意花鸟画中的表现与应用[D].成都:四川美术学院,2020.

[4]宗白华.美学散步[M].上海:上海人民出版社,1981.

作者简介:

董佩佩,硕士,三亚学院艺术学院/国际设计学院助教。研究方向:中国画艺术。